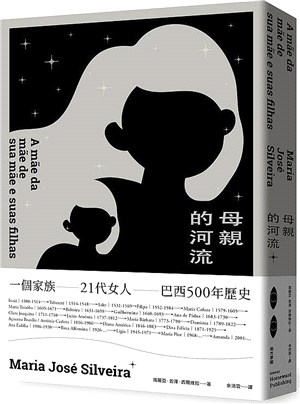

母親的河流

商品資訊

系列名:觀望/HW

ISBN13:9786269571574

出版社:南方家園文化

作者:瑪麗亞‧若澤‧西爾維拉

譯者:余沛霖

出版日:2022/09/08

裝訂/頁數:平裝/424頁

規格:21cm*14.8cm*2.1cm (高/寬/厚)

版次:1

適性閱讀分級:606【九年級】

商品簡介

作者簡介

序

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

每一個女人的名字都是一則傳奇,既緊密相關又獨立發展,

傾訴巴西五百年來,每個世代的愛恨情仇

一五年,葡萄牙人第一次踏上巴西土地的那天,一名圖皮尼金印地安女孩誕生了,她叫伊奈阿,是這一切的起源。伊奈阿與逃亡的葡萄牙船員生下女兒特貝熱特後,慘遭殺害,特貝熱特則成為食人族酋長養女,並被指派照料即將成為族人佳餚的俘虜;生於十七世紀、與丈夫合力將甘蔗園改造成蔗糖廠的瑪麗亞・泰阿歐巴,經歷戰爭、二度喪夫、喪女等苦難,仍活出獨特且快樂的人生;為愛瘋狂、為愛惹出醜聞的吉赫爾米娜與情人被迫離開家鄉,深入腹地開墾、飼養牲畜,逐漸形成市鎮;生於十九世紀末、承襲所有先祖優點而擁有無敵美貌的迪瓦・費里西婭,是家族中第一位受正規教育的女人,她熱愛攝影、專注哲思,在發現丈夫外遇後,做出非比尋常的舉動;經歷一九六年代獨裁時期的莉季婭,毅然決然地投入武裝抗爭的危險生活;二一年出生的阿曼達,對一切感到憤怒與迷惘,試著在紛亂的世界找尋自己的道路與熱情。

一代又一代的女人見證巴西這塊土地的戰爭、城市的建立與毀滅、內陸的開拓和神祕、成為奴隸或獵捕奴隸、歐洲與美洲的吸引與矛盾、文化與種族的差異與融合、愛情的追求及失望、不斷上演的專制和革命……女人們在壓迫、動盪的環境中,以熱情、自立自主、堅忍不拔的天性,逐漸將這片土地揉捏成今日的巴西。

國外好評

不是每個人都能輕鬆地將小說釘在歷史之中,但瑪麗亞・若澤・西爾維拉卻非常成功,使這本小說成為一幅偉大的家庭與歷史壁畫,並帶有強烈的女性主義色彩。―― Café Powell

西爾維拉將宏大的故事與個人政治立場相結合,並批判巴西文化中的男性主義、獨裁政權以及權力的濫用,令人耳目一新。―― LITERARY HUB

《母親的河流》提供了許多不同旅程,所有人物都來自同一個家族,並代表巴西五百年來歷史的一小部分,而每個女人的生活都為這段歷史增添一個獨特的視角。―― HARVARD REVIEW

這部小說含納我所愛的一切。讀者將認識巴西,並將愛上由女人串起的迷人故事,她們的身分呈現巴西複雜且不可思議的文化與歷史。――Dana Burlac,法國 Denoel 出版社編輯

延伸聽閱

「南方家園小客廳」EP92-EP95 https://open.firstory.me/user/ckih360qw5fii0826otr104sx/platforms

• 一個家族・21代女人・巴西500年歷史

• 版權售出:美國、義大利、法國、智利、西班牙|TV Globo影視版權

• 榮獲 聖保羅藝術評論家協會 (Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA) 文學新人獎

傾訴巴西五百年來,每個世代的愛恨情仇

一五年,葡萄牙人第一次踏上巴西土地的那天,一名圖皮尼金印地安女孩誕生了,她叫伊奈阿,是這一切的起源。伊奈阿與逃亡的葡萄牙船員生下女兒特貝熱特後,慘遭殺害,特貝熱特則成為食人族酋長養女,並被指派照料即將成為族人佳餚的俘虜;生於十七世紀、與丈夫合力將甘蔗園改造成蔗糖廠的瑪麗亞・泰阿歐巴,經歷戰爭、二度喪夫、喪女等苦難,仍活出獨特且快樂的人生;為愛瘋狂、為愛惹出醜聞的吉赫爾米娜與情人被迫離開家鄉,深入腹地開墾、飼養牲畜,逐漸形成市鎮;生於十九世紀末、承襲所有先祖優點而擁有無敵美貌的迪瓦・費里西婭,是家族中第一位受正規教育的女人,她熱愛攝影、專注哲思,在發現丈夫外遇後,做出非比尋常的舉動;經歷一九六年代獨裁時期的莉季婭,毅然決然地投入武裝抗爭的危險生活;二一年出生的阿曼達,對一切感到憤怒與迷惘,試著在紛亂的世界找尋自己的道路與熱情。

一代又一代的女人見證巴西這塊土地的戰爭、城市的建立與毀滅、內陸的開拓和神祕、成為奴隸或獵捕奴隸、歐洲與美洲的吸引與矛盾、文化與種族的差異與融合、愛情的追求及失望、不斷上演的專制和革命……女人們在壓迫、動盪的環境中,以熱情、自立自主、堅忍不拔的天性,逐漸將這片土地揉捏成今日的巴西。

國外好評

不是每個人都能輕鬆地將小說釘在歷史之中,但瑪麗亞・若澤・西爾維拉卻非常成功,使這本小說成為一幅偉大的家庭與歷史壁畫,並帶有強烈的女性主義色彩。―― Café Powell

西爾維拉將宏大的故事與個人政治立場相結合,並批判巴西文化中的男性主義、獨裁政權以及權力的濫用,令人耳目一新。―― LITERARY HUB

《母親的河流》提供了許多不同旅程,所有人物都來自同一個家族,並代表巴西五百年來歷史的一小部分,而每個女人的生活都為這段歷史增添一個獨特的視角。―― HARVARD REVIEW

這部小說含納我所愛的一切。讀者將認識巴西,並將愛上由女人串起的迷人故事,她們的身分呈現巴西複雜且不可思議的文化與歷史。――Dana Burlac,法國 Denoel 出版社編輯

延伸聽閱

「南方家園小客廳」EP92-EP95 https://open.firstory.me/user/ckih360qw5fii0826otr104sx/platforms

• 一個家族・21代女人・巴西500年歷史

• 版權售出:美國、義大利、法國、智利、西班牙|TV Globo影視版權

• 榮獲 聖保羅藝術評論家協會 (Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA) 文學新人獎

作者簡介

瑪麗亞·若澤·西爾維拉Maria José Silveira

巴西當代作家、翻譯、編輯。一九四七年生於巴西戈亞斯州雅拉瓜市。西爾維拉對政治運動充滿激情與嚮往。巴西軍政府獨裁期間,西爾維拉因顛覆罪被當局通緝追捕。無奈之下,她與丈夫流亡至秘魯,直至一九七六年才返回巴西。

二二年,西爾維拉以首部小說《母親的河流》嶄露頭角,同年獲得由聖保羅藝術評論家協會 (Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA) 頒發的文學新人獎。此後,西爾維拉筆耕不輟,其創作涉獵廣泛,包括虛構小說、短篇故事、專欄散文及戲劇等,作品始終圍繞獨裁、鬥爭、流亡以及女性議題。

余沛霖

葡語文學愛好者、青年譯者。

目前於葡萄牙科英布拉大學葡語文學系攻讀博士學位,研究領域為非洲葡語國家文學及其他藝術。

巴西當代作家、翻譯、編輯。一九四七年生於巴西戈亞斯州雅拉瓜市。西爾維拉對政治運動充滿激情與嚮往。巴西軍政府獨裁期間,西爾維拉因顛覆罪被當局通緝追捕。無奈之下,她與丈夫流亡至秘魯,直至一九七六年才返回巴西。

二二年,西爾維拉以首部小說《母親的河流》嶄露頭角,同年獲得由聖保羅藝術評論家協會 (Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA) 頒發的文學新人獎。此後,西爾維拉筆耕不輟,其創作涉獵廣泛,包括虛構小說、短篇故事、專欄散文及戲劇等,作品始終圍繞獨裁、鬥爭、流亡以及女性議題。

余沛霖

葡語文學愛好者、青年譯者。

目前於葡萄牙科英布拉大學葡語文學系攻讀博士學位,研究領域為非洲葡語國家文學及其他藝術。

序

譯後記

無盡的河流:女性與歷史的共振

文|譯者 余沛霖

當我們閱讀《母親的河流》時,我們在閱讀什麽?譯者認為這是一個不容易回答的問題,亦是一個用以理解這部作品不可忽視的關鍵點。

要理解瑪麗亞·若澤·西爾維拉的這部作品,首先要理解作者的個人生活史,尤其是她父親在其中所產生的深遠影響。瑪麗亞·若澤·西爾維拉(Maria José Silveira),原名瑪麗亞·若澤·黎歐斯·佩舒托·達·西爾維拉·林度蘇(Maria José Rios Peixoto da Silveira Lindoso),是巴西當代作家、翻譯、編輯,一九四七年生於巴西戈亞斯州雅拉瓜市。西爾維拉的父親是巴西政治活動家若澤·佩舒托·達·西爾維拉(José Peixoto da Silveira),生於上世紀初的米納斯·吉拉斯人。於醫學院畢業後,遷往雅拉瓜市定居,在那兒開了一家診所,加入了社民黨,隨後還當選上了該市市長。一九五年末至六年初,巴西首都由里約熱內盧遷至巴西利亞,後者是在巴西高原上拔地而起的人工城市;西爾維亞的父親參與了這座城市的工程建設。直到巴西軍政府獨裁統治前夕,他都一直在政府各部門擔任要職,這一段歲月其實是巴西社民黨的黃金時期,也被稱作「社民黨傳奇」。一九六五年,他政治生涯中最後一次向上攀爬是競選戈亞斯州州長,結果失敗告終。同年,巴西軍政府(1964-1985)頒布了一條取締多黨派的法令,並且隨著兩黨制的建立,西爾維拉加入了巴西民主運動陣營,旨在與當時的獨裁體制相抗衡。他的政治生涯也在一九六七年劃下了終止符。

瑪麗亞·若澤·西爾維拉的父親對參與政治生活的激情和活力深深感染了作家本人,尤其是他對建設巴西利亞城和反抗巴西軍政府獨裁體制作出的貢獻,促使女兒也信念堅定地投身巴西民主政治運動。巴西軍政府獨裁期間,瑪麗亞·若澤·西爾維拉因顛覆罪被當局通緝追捕。無奈之下,她與丈夫一同流亡至秘魯,直至一九七六年才返國。無論是父親還是作家自己的政治體驗,都不難察覺到在這部小說中,那些真實過往的激情、傷痛和思索,多多少少印在了不同人物的人生歷程,與後者的故事鑲嵌在一起,共同勾勒出一對難以分割的影子,那是瑪麗亞·若澤·西爾維拉個人的往昔碎片和女性角色於文本當下的所知所感的重疊。這種對現實的靈巧挪用還體現在西爾維拉的教育背景和創作內容的緊密關係上。上世紀六年代,她曾於巴西利亞、聖保羅等地求學,專修過人類學、新聞及政治學等人文學科。在人類學領域的耕耘、在政治學層面的觀念與實踐的結合,以及對新聞媒體的涉獵,都逐一體現在她對印第安人文化習俗、巴西殖民歷史及民主化歷程、當代網絡社群媒體運用等方面信手拈來、行雲流水的文學書寫中。

作為文壇新秀,二二年,西爾維拉攜首部小說《母親的河流》嶄露頭角,同年獲得由聖保羅藝術評論家協會 (Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA) 頒發的文學新人獎。二一九年,《母親的河流》由戈洛布出版社 (Globo Livros) 再版。西爾維拉在舊版的基礎上增添了新的篇章,後者與巴西當代政治及人文境況吻合,使整部作品愈加飽滿、前衛。西爾維拉筆耕不輟,其創作成果頗豐,包括虛構小說、短篇故事、專欄散文、青年文學等,其中除《母親的河流》以外,另一本較為著名的作品是《路易斯·布努埃爾的鬼魂》(O Fantasma de Luis Buñuel, 2004),講述一群熱愛電影,尤其是布努埃爾電影作品的六年代巴西青年學生在巴西新都巴西利亞燃燒自己的文藝理想與革命激情。此外,西爾維拉創作初心不渝,寫作始終圍繞獨裁、鬥爭、流亡等政治主題展開,並向女性境況及命運投以特殊的性別關懷。西爾維拉不定期更新她的部落客文章,其中一個項目名為「週五雜文」(Sexta de Crónicas),她在上面記錄自己的近期反思、創作靈感和故事碎片。

總地來說,瑪麗亞·若澤·西爾維拉的文學作品總是和個人生命經驗(無論是作為體制的反抗者、民主的擁護者,抑或是知識分子女性)、巴西歷史尤其是政治歷史、巴西社會現實密切相關。她的家庭環境和教育背景賦予她很多行動和思考的源泉,甚至一定程度上轉化為生活和創作的基本;就這一點而言,我們可以從她個人的抗爭流亡史中觀察得出,也可以在這本小說中閱讀到。

回到小說本身,《母親的河流》是一部讀者可以從多元角度去詮釋其總體涵義的作品。概括地講,譯者認為這本小說至少可以放置於兩個名詞之下:歷史和女性。《母親的河流》基於巴西的民族和民主史,講述了一個古老家族中多位女性的故事。這個家族中的第一位女性是一個印第安女孩,名叫伊奈阿。在和一個葡萄牙青年的邂逅後,誕下了家族中的第二位女性特貝熱特。如此,整個家族的女性面目逐一呈現。她們的遭遇、宿命和悲歡離合推衍不息,直至本書的最後一位女性,生於二一年的阿曼達,才落下了帷幕。

就歷史而言,這本小說從一五年葡萄牙人初登巴西開始講起,徐緩展開了五百年巴西歷史的全景式面貌:從葡萄牙人和印第安人的初次接觸,到葡萄牙殖民者的統治管理,以及葡萄牙與荷蘭對巴西殖民權的爭奪戰爭,再至巴西大獨立,巴西共和國的建立,巴西現代化過程,巴西軍政府獨裁統治,巴西的再民主化,最終落腳於二十一世紀初期動蕩不定的巴西民主境況。就女性而言,這本小說描述了來自同一個古老家族共二十一位女性角色的生死愛欲。她們均勻地分散在各個歷史時期中,各自被賦予了鮮明且令人難忘的特點。每一位女性的形象和故事都是獨樹一幟、栩栩如生、完全足以單獨構成更加獨立的文學文本;然而,正是因為她們之間的歷史聯結與代際傳承的整體性和凝聚感,這本小說才顯得如此盈滿、豐富以及有力。

一方面,我們可以窺見巴西歷史的面貌是如何在連續性和非連續性的過程中形成的,它不是始終平和的,亦不是始終進步的,更不是毫無裂痕的,它是在各種因素極其複雜的作用中產生的,它是真實的人類史的一小節;另一方面,我們在閱讀的是一個同樣綿延、悠久、非扁平化、起伏的、複數的巴西女性家族史。這些女性並非只是在一種單純或真空的親緣傳承環境中聯結在一起,代際的斷裂和陌生化在如前述的巴西歷史中幾乎是必然的,但作者仍然能夠讓她們相互聯繫和感應,並非以物質性的具體方式,而是以一種精神性的、形而上學的、女性主義的方式;這不是虛幻的,這也不是矯揉造作的,這和歷史一樣真實,是屬於文學世界的真實。當我們讀畢全書後會發現,作者的靈感來源、取材和參考其實仍然與真實相關,比如史料、檔案、書信,但她的創作卻指向了想像、虛構和非虛構的天地。這樣的創作能夠讓讀者體會到智性與感性結合的愉悅。

正如譯者之前提到的,這本小說的初版(2002)的最後一章停在了倒數第二位女性,也就是生於一九六八年的瑪麗亞·弗洛爾;但二一九年再版時,作者又增添新的一章,也就是我們目前所看到的最後一位女性阿曼達。這種書寫的同時代性恰好與小說所呈現的歷史行徑和女性聯結的延續性相吻合,可以說是一種內容及方式上的雙重意義的平行。尤其是在阿曼達的章節中,作者還將筆觸伸向了巴西LGBT的境況。隨著二一九年巴西右翼總統博爾索納羅(Bolsonaro)上臺,巴西的民主再次陷入危機;二二年新冠疫情也讓巴西的政治和民生發生了改變。在這些時代的震蕩下,我們可以期待作者是否還會有更加新近的續章創作。

最後,回到譯者最初拋出的問題:當我們閱讀《母親的河流》時,我們在閱讀什麽?文體上,我們彷彿可以用長篇小說來定義它,但其中的非虛構因子、人類學及社會學的知識元素以及作者設下「未完待續」的鮮明意圖,都賦予作品整體框架有某種游移、延展和多元混雜的特點。主題上,小說聚焦於一個巴西家族的百年史,然而產生戲劇性衝突和轉折岔路是去中心化的,亦即讀者可以在小說的任意段落尋找到情節的支撑點,因此也難以辨別哪一篇章是所謂更重要的,哪一篇章是所謂次要的;這種平等、並置、交纏的手法使得小說主題呈現出起伏的波浪狀,或者說,小說的主題並非特定且單一的,而是枝繁葉茂、匯聚成河。人物上,二十一位女性在歷史舞臺的接力表演也能讓我們感受到一種相似的複雜性,換言之,作者摒棄了西方小說傳統的人物構建手法――譬如愛德華.摩根.佛斯特(Edward Morgan Forster)在《小說面面觀》中所確認的兩種人物範疇,「扁平人物」和「圓形人物」――這本巴西小說啟用了深度的群像刻劃,以細緻、深入和連貫的描摹方式展現每一位人物外在與內在的形象。比喻式地概括而言,這部小說形式與內容上綿延、多維、異質的統一性彷若河流――面對一條河流,我們無法直截了當地描述、判斷,因爲每一處河段、每一個漩渦、每一束分支都是風格各異、截然不同的。或許我們無法追隨至它的終點,但曾經目睹並與之共情的閱讀體驗足以讓我們明曉關於歷史、關於女性、關於文學的無窮可能性。

無盡的河流:女性與歷史的共振

文|譯者 余沛霖

當我們閱讀《母親的河流》時,我們在閱讀什麽?譯者認為這是一個不容易回答的問題,亦是一個用以理解這部作品不可忽視的關鍵點。

要理解瑪麗亞·若澤·西爾維拉的這部作品,首先要理解作者的個人生活史,尤其是她父親在其中所產生的深遠影響。瑪麗亞·若澤·西爾維拉(Maria José Silveira),原名瑪麗亞·若澤·黎歐斯·佩舒托·達·西爾維拉·林度蘇(Maria José Rios Peixoto da Silveira Lindoso),是巴西當代作家、翻譯、編輯,一九四七年生於巴西戈亞斯州雅拉瓜市。西爾維拉的父親是巴西政治活動家若澤·佩舒托·達·西爾維拉(José Peixoto da Silveira),生於上世紀初的米納斯·吉拉斯人。於醫學院畢業後,遷往雅拉瓜市定居,在那兒開了一家診所,加入了社民黨,隨後還當選上了該市市長。一九五年末至六年初,巴西首都由里約熱內盧遷至巴西利亞,後者是在巴西高原上拔地而起的人工城市;西爾維亞的父親參與了這座城市的工程建設。直到巴西軍政府獨裁統治前夕,他都一直在政府各部門擔任要職,這一段歲月其實是巴西社民黨的黃金時期,也被稱作「社民黨傳奇」。一九六五年,他政治生涯中最後一次向上攀爬是競選戈亞斯州州長,結果失敗告終。同年,巴西軍政府(1964-1985)頒布了一條取締多黨派的法令,並且隨著兩黨制的建立,西爾維拉加入了巴西民主運動陣營,旨在與當時的獨裁體制相抗衡。他的政治生涯也在一九六七年劃下了終止符。

瑪麗亞·若澤·西爾維拉的父親對參與政治生活的激情和活力深深感染了作家本人,尤其是他對建設巴西利亞城和反抗巴西軍政府獨裁體制作出的貢獻,促使女兒也信念堅定地投身巴西民主政治運動。巴西軍政府獨裁期間,瑪麗亞·若澤·西爾維拉因顛覆罪被當局通緝追捕。無奈之下,她與丈夫一同流亡至秘魯,直至一九七六年才返國。無論是父親還是作家自己的政治體驗,都不難察覺到在這部小說中,那些真實過往的激情、傷痛和思索,多多少少印在了不同人物的人生歷程,與後者的故事鑲嵌在一起,共同勾勒出一對難以分割的影子,那是瑪麗亞·若澤·西爾維拉個人的往昔碎片和女性角色於文本當下的所知所感的重疊。這種對現實的靈巧挪用還體現在西爾維拉的教育背景和創作內容的緊密關係上。上世紀六年代,她曾於巴西利亞、聖保羅等地求學,專修過人類學、新聞及政治學等人文學科。在人類學領域的耕耘、在政治學層面的觀念與實踐的結合,以及對新聞媒體的涉獵,都逐一體現在她對印第安人文化習俗、巴西殖民歷史及民主化歷程、當代網絡社群媒體運用等方面信手拈來、行雲流水的文學書寫中。

作為文壇新秀,二二年,西爾維拉攜首部小說《母親的河流》嶄露頭角,同年獲得由聖保羅藝術評論家協會 (Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA) 頒發的文學新人獎。二一九年,《母親的河流》由戈洛布出版社 (Globo Livros) 再版。西爾維拉在舊版的基礎上增添了新的篇章,後者與巴西當代政治及人文境況吻合,使整部作品愈加飽滿、前衛。西爾維拉筆耕不輟,其創作成果頗豐,包括虛構小說、短篇故事、專欄散文、青年文學等,其中除《母親的河流》以外,另一本較為著名的作品是《路易斯·布努埃爾的鬼魂》(O Fantasma de Luis Buñuel, 2004),講述一群熱愛電影,尤其是布努埃爾電影作品的六年代巴西青年學生在巴西新都巴西利亞燃燒自己的文藝理想與革命激情。此外,西爾維拉創作初心不渝,寫作始終圍繞獨裁、鬥爭、流亡等政治主題展開,並向女性境況及命運投以特殊的性別關懷。西爾維拉不定期更新她的部落客文章,其中一個項目名為「週五雜文」(Sexta de Crónicas),她在上面記錄自己的近期反思、創作靈感和故事碎片。

總地來說,瑪麗亞·若澤·西爾維拉的文學作品總是和個人生命經驗(無論是作為體制的反抗者、民主的擁護者,抑或是知識分子女性)、巴西歷史尤其是政治歷史、巴西社會現實密切相關。她的家庭環境和教育背景賦予她很多行動和思考的源泉,甚至一定程度上轉化為生活和創作的基本;就這一點而言,我們可以從她個人的抗爭流亡史中觀察得出,也可以在這本小說中閱讀到。

回到小說本身,《母親的河流》是一部讀者可以從多元角度去詮釋其總體涵義的作品。概括地講,譯者認為這本小說至少可以放置於兩個名詞之下:歷史和女性。《母親的河流》基於巴西的民族和民主史,講述了一個古老家族中多位女性的故事。這個家族中的第一位女性是一個印第安女孩,名叫伊奈阿。在和一個葡萄牙青年的邂逅後,誕下了家族中的第二位女性特貝熱特。如此,整個家族的女性面目逐一呈現。她們的遭遇、宿命和悲歡離合推衍不息,直至本書的最後一位女性,生於二一年的阿曼達,才落下了帷幕。

就歷史而言,這本小說從一五年葡萄牙人初登巴西開始講起,徐緩展開了五百年巴西歷史的全景式面貌:從葡萄牙人和印第安人的初次接觸,到葡萄牙殖民者的統治管理,以及葡萄牙與荷蘭對巴西殖民權的爭奪戰爭,再至巴西大獨立,巴西共和國的建立,巴西現代化過程,巴西軍政府獨裁統治,巴西的再民主化,最終落腳於二十一世紀初期動蕩不定的巴西民主境況。就女性而言,這本小說描述了來自同一個古老家族共二十一位女性角色的生死愛欲。她們均勻地分散在各個歷史時期中,各自被賦予了鮮明且令人難忘的特點。每一位女性的形象和故事都是獨樹一幟、栩栩如生、完全足以單獨構成更加獨立的文學文本;然而,正是因為她們之間的歷史聯結與代際傳承的整體性和凝聚感,這本小說才顯得如此盈滿、豐富以及有力。

一方面,我們可以窺見巴西歷史的面貌是如何在連續性和非連續性的過程中形成的,它不是始終平和的,亦不是始終進步的,更不是毫無裂痕的,它是在各種因素極其複雜的作用中產生的,它是真實的人類史的一小節;另一方面,我們在閱讀的是一個同樣綿延、悠久、非扁平化、起伏的、複數的巴西女性家族史。這些女性並非只是在一種單純或真空的親緣傳承環境中聯結在一起,代際的斷裂和陌生化在如前述的巴西歷史中幾乎是必然的,但作者仍然能夠讓她們相互聯繫和感應,並非以物質性的具體方式,而是以一種精神性的、形而上學的、女性主義的方式;這不是虛幻的,這也不是矯揉造作的,這和歷史一樣真實,是屬於文學世界的真實。當我們讀畢全書後會發現,作者的靈感來源、取材和參考其實仍然與真實相關,比如史料、檔案、書信,但她的創作卻指向了想像、虛構和非虛構的天地。這樣的創作能夠讓讀者體會到智性與感性結合的愉悅。

正如譯者之前提到的,這本小說的初版(2002)的最後一章停在了倒數第二位女性,也就是生於一九六八年的瑪麗亞·弗洛爾;但二一九年再版時,作者又增添新的一章,也就是我們目前所看到的最後一位女性阿曼達。這種書寫的同時代性恰好與小說所呈現的歷史行徑和女性聯結的延續性相吻合,可以說是一種內容及方式上的雙重意義的平行。尤其是在阿曼達的章節中,作者還將筆觸伸向了巴西LGBT的境況。隨著二一九年巴西右翼總統博爾索納羅(Bolsonaro)上臺,巴西的民主再次陷入危機;二二年新冠疫情也讓巴西的政治和民生發生了改變。在這些時代的震蕩下,我們可以期待作者是否還會有更加新近的續章創作。

最後,回到譯者最初拋出的問題:當我們閱讀《母親的河流》時,我們在閱讀什麽?文體上,我們彷彿可以用長篇小說來定義它,但其中的非虛構因子、人類學及社會學的知識元素以及作者設下「未完待續」的鮮明意圖,都賦予作品整體框架有某種游移、延展和多元混雜的特點。主題上,小說聚焦於一個巴西家族的百年史,然而產生戲劇性衝突和轉折岔路是去中心化的,亦即讀者可以在小說的任意段落尋找到情節的支撑點,因此也難以辨別哪一篇章是所謂更重要的,哪一篇章是所謂次要的;這種平等、並置、交纏的手法使得小說主題呈現出起伏的波浪狀,或者說,小說的主題並非特定且單一的,而是枝繁葉茂、匯聚成河。人物上,二十一位女性在歷史舞臺的接力表演也能讓我們感受到一種相似的複雜性,換言之,作者摒棄了西方小說傳統的人物構建手法――譬如愛德華.摩根.佛斯特(Edward Morgan Forster)在《小說面面觀》中所確認的兩種人物範疇,「扁平人物」和「圓形人物」――這本巴西小說啟用了深度的群像刻劃,以細緻、深入和連貫的描摹方式展現每一位人物外在與內在的形象。比喻式地概括而言,這部小說形式與內容上綿延、多維、異質的統一性彷若河流――面對一條河流,我們無法直截了當地描述、判斷,因爲每一處河段、每一個漩渦、每一束分支都是風格各異、截然不同的。或許我們無法追隨至它的終點,但曾經目睹並與之共情的閱讀體驗足以讓我們明曉關於歷史、關於女性、關於文學的無窮可能性。

目次

轉瞬即逝的驚鴻

伊奈阿(一五-一五一四)

特貝熱特(一五一四-一五四八)

荒涼的無垠之地

薩伊(一五三一-一五六九)

菲利帕(一五五二-一五八四)

瑪麗亞・卡夫薩(一五七九-一六五)

瑪麗亞泰阿歐巴(一六五-一六七一)和貝爾米拉(一六三一-一六五八)

吉赫爾米娜(一六四八-一六九三)

不可思議的輝煌

安娜・德・帕杜阿(一六八三-一七三)

克拉拉・若阿奇娜(一七一一-一七四)

佳茜拉・安托尼婭(一七三七-一八一二)和瑪麗亞・芭芭拉(一七七三-一七九)

達彌阿娜(一七八九-一八二二)

墮落的現代性

阿蘇策娜・巴西利亞╱安托尼婭・卡洛塔(一八一六-一九六)

狄安娜・阿梅利卡(一八四六-一八八三)

迪瓦・費里西婭(一八七一-一九二五)

安娜・尤拉莉婭(一九六-一九三)

利益的徵兆

羅薩・奧豐茜娜(一九二六-.)

莉季婭(一九四五-一九七一)

瑪麗亞・弗洛爾(一九六八-)

阿曼達(二一-)

致謝

參考書目

譯後記

伊奈阿(一五-一五一四)

特貝熱特(一五一四-一五四八)

荒涼的無垠之地

薩伊(一五三一-一五六九)

菲利帕(一五五二-一五八四)

瑪麗亞・卡夫薩(一五七九-一六五)

瑪麗亞泰阿歐巴(一六五-一六七一)和貝爾米拉(一六三一-一六五八)

吉赫爾米娜(一六四八-一六九三)

不可思議的輝煌

安娜・德・帕杜阿(一六八三-一七三)

克拉拉・若阿奇娜(一七一一-一七四)

佳茜拉・安托尼婭(一七三七-一八一二)和瑪麗亞・芭芭拉(一七七三-一七九)

達彌阿娜(一七八九-一八二二)

墮落的現代性

阿蘇策娜・巴西利亞╱安托尼婭・卡洛塔(一八一六-一九六)

狄安娜・阿梅利卡(一八四六-一八八三)

迪瓦・費里西婭(一八七一-一九二五)

安娜・尤拉莉婭(一九六-一九三)

利益的徵兆

羅薩・奧豐茜娜(一九二六-.)

莉季婭(一九四五-一九七一)

瑪麗亞・弗洛爾(一九六八-)

阿曼達(二一-)

致謝

參考書目

譯後記

書摘/試閱

伊奈阿(一五-一五一四)

海上夜幕降臨,在金紅色的薄暮中,歷經四十二天航程的葡萄牙艦隊的海員們看見第一縷長海藻散布在海洋的暗綠色之中,這些海藻清晰地聲明鄰近陸地了;此時,伊奈阿的母親站在塔巴村堅實的空地上,望著初升的群星,她知道:「要來了。」

黑暗蔓延,為了提前慶賀即將抵達未知土地,船上的海員已被美酒馴服,躁動不安地漸次入睡;此時,伊奈阿的母親躺在棉吊床上,她翻了個身,隨即感受到第一陣宮縮。

清晨時分,黑羽白頭鷗的出現讓海員們的期望轉為持續的亢奮,他們拉響船鐘;部落裡,伊奈阿的母親起身,操持家務。那一天,蒼穹碧藍。

那天是四月二十一日。前夜,海員們望見一座渾圓的高山,他們騷動不已,一個貼一個疊趴在十二艘艦船的船頭;同一刻,伊奈阿的母親走進森林一處僻靜角落,那是她預先為這天選好的地方,濱臨一塊潔淨的小積水潭,水窪深處反射出周遭樹木的翠綠。

天空再次開始變得暗淡,艦隊上的船錨被投進海中,所有人感激涕零地跪下,因為他們終於看見森林。這片森林林冠高聳,矗立在狹長的白沙海岸上;此刻,積水潭邊,群鳥被伊奈阿的第一聲哭啼驚動,展翅而起。

伊奈阿的父親是一名圖皮尼金戰士,他用牙齒咬斷臍帶,內心充滿喜悅,因為這次是個女孩,他不必為了保護她免受邪靈侵擾而禁閉在歐卡裡。他可以加入在海灘輪值的同伴,這群戰士一直警覺不安地監視水面上緩緩靠近的巨大船隊。

在第一縷陽光照亮次日早晨之前,他已經和海邊的隊伍集合了,一共是八個弓矢齊備的圖皮尼金戰士。他們觀察到十二艘輪船和帆船氣勢恢宏地逼近,還有一隻小船也在靠近海灘,上面載著一群從未見過的生物,他們激動地相互詢問:那是什麼?

現在,海灘上有二十多名戰士――一群赤身裸體的強健男人,身上塗抹油彩,配戴綠黃紅的羽毛,緊握自己的武器――他們看見那些人發出信號,聽見他們用一種奇怪、無法理解的語言大叫著,而海水的喧嘯將這聲音曳遠。翻湧的浪濤使得小船無法登岸,但戰士們整夜都待在海邊,圍坐在微弱的篝火邊,十分警惕。

第二天早上,為了看那些「加勒比人」,也就是從太陽的方向――從東方來的預言中的人,幾乎全部落都聚集到海灘上。但那天,他們卻看見那支艦隊向北遠去,於是,戰士們和部落裡因過分好奇而不願回村的大部分人立馬決定,沿著陸地或划小船跟蹤這支艦隊。

數日跋涉後,他們漸次抵達艦隊第二次定錨的地方。

甚至連三天後才出發,背上綁著小嬰兒伊奈阿的母親也抵達了。那是五月的第一天,恰逢榮升十字架儀式:那群長得和動物無異,膚白毛多的怪人,在音樂、歌曲和遊行中,將兩柄交叉的巨大木頭立起。他們還攜帶鐵器與火把,但相信天命的族人依舊將其視作胞友,接納・他們。

因此,儘管伊奈阿什麼都沒看見,但可以說,這件日後將永遠改變她和她人民生活的事件,她也是親歷者。

她的部落度過了一段平靜的日子。男人捕魚打獵,女人栽木薯、做麵粉和考因酒、編漂亮的籃子、捏陶瓷。為了尋覓「無災之地」,他們開啟一段朝聖之旅,最終抵達那片富饒之地;儘管與其他部落時有戰爭,但這都是自然規律的一部分,並未驚擾伊奈阿和姊妹們波瀾不驚的日常生活。她們在河中沐浴,與塔巴村附近叢林裡的動物玩耍:她們會辨認蛇的種類,會親近鳥群、小猿猴、食蟻獸和樹懶。她們熟悉作物、樹木和平穩的河流,幫母親剝木薯,學做麵粉和太白薯粉。到了夜晚,女孩們會和大人一起圍坐在篝火邊,傾聽故事,享受歡聲笑語,學習跳舞、歌曲和遊戲。

生活是愉悅的,我們生來是為了享樂――伊奈阿是在這樣的信念中長大的。憂愁與悲傷在原住民之間投下強烈的怒氣。但神靈是慈悲的,因而死後的生活是在一座繁花似錦的花園裡,死去的人們在先祖身邊載歌載舞。

伊奈阿也是聽著「加勒比人」的故事長大的――在她出生那天,加勒比人和太陽一同到來。

對於發生在四月及五月那十天的事,所有大人都反覆講了上千次,每一個人都會添上新見解,盡其細節,彷彿一再的談論可以幫他們將這些驚奇事件融入自己的世界,變成自己生活的一部分,而不是一次混亂的紛擾。他們相互傳遞白人的禮物,馬鈴、鏡子、珠子,頭頂著海員的紅色便帽,模仿他們單腳打轉和走路的方式。

有幾次,伊奈阿看見「加勒比人」拜訪她的部落,或是待在巴西紅木旁的海灘上,如今,那些樹幹堆滿了沙灘,等待大船的到來。她曾一邊傾聽見證過多毛男人到來的人的描述,一邊想像,但他們不再如她所想的偉岸無比了。實際上,那些活生生的形象絲毫無法打動這些印地安女孩。她們盡情嘲笑他們的襤褸衣衫,如同懸掛在身上的第二層皮膚,經過數月熱帶陽光的炙烤後,他們的身體也不再白皙,儘管如此,膚色還是相當不同。她們覺得那些人的頭髮像從身上各處長出來似的,覆蓋了雙手、身體和整張臉,非常滑稽可笑。印地安女孩們縱情大笑,跟在那些人身後,贈予他們自己沿途找到的東西,而她們收到的則是溫和或不耐煩的微笑,一連串的手勢,以及總是用相同的話講任何事。有時,她們會看見一些穿戴高貴的人,他們的第二層皮膚色彩鮮豔、美觀漂亮,頭上戴的戰冠,並非用羽毛,而是用毛皮製成的,腳上包裹著堅硬的甲殼鞋子。

現在,部落的成年人將大部分時間花在砍伐紅木,這種樹也被稱作餘燼之木,是一種為歐洲時裝上色的壯麗染木。從前專屬國王與主教的尊貴顏色終於解放,一般人也可使用,因此對紫色染料的需求急劇增加。土著居民擁有了「加勒比人」贈予的鐵斧後,更加迅速且狂熱地砍起樹木,自豪短短幾小時內就能攏起一座樹幹之丘。如果伊奈阿能夠活得再久一些,她就能看見,那些垂掛著呈金屬光澤的綠葉、盛開明黃色花朵,擁有淡紅色軀幹的樹木是如何日趨瀕危的,它們曾漫山遍野,矗立於她童年時期每一個所經之處。

那麼,伊奈阿是怎樣的人呢?

好吧。伊奈阿並不特別漂亮。我很清楚,這個作為一切起源的女人,這個幾乎如神話般的母親,你們更希望她完美得如一則神話。但我不能滿足你們,因為那樣就失真了。儘管這種論調顯然是相對的,不僅因為那個時期的原住民部落對於美的概念和我們的並不完全一致,也因為美已不再是一種絕對的真理:被大多數人視作美的,總會有人認為其是醜的,反之亦然。但是,想要將這個家族第一位女人的美麗理想化,卻是無稽之談。無需如此。總之,我們只需知道,這片土地上的第一批女性居民曾吸引了無數視線,正如在第一份關於新大陸的文獻中,那位無可比擬的著名書記官佩羅・瓦茲・德・卡米尼亞所記載的,他似乎無法從她們身上移開目光,絲毫難以掩飾自己的著迷:「如此嬌俏、溫良,烏黑的頭髮傾瀉如注,而她們的祕密森林之高,之濃密,之純淨,以至於我們忘情凝視,而不感到羞恥。」

是否當時所有女人都如此迷人?她們僅被遠觀嗎?卡米尼亞為了仔細打量她們,離得到底有多近?――關於這些,我們永遠無法確切知道,但你們可別因此就認為伊奈阿是眾美人中的一位,因為並非如此。她身材勻稱豐滿,腿身比例略不協調,大腿比你們所期望的更細一些;臀部正常,不大不小,不過分健壯亦不鬆垮;胸脯微微隆起,不幸的是,重力法則注定將過早打敗它們;和所有土著女人一樣,她有一頭乾爽烏黑的長髮,不過分柔順亦不粗糙。她的鼻子扁平,黑眼睛也是不過分明亮亦不黯淡;她和姊妹們一樣,唇色鮮紅;有一塊胎記,長在後頸之端,是一個頂點朝左的深色三角形,這是她獨有的特徵。除此之外,伊奈阿連個性也不算特別。她和姊妹們一樣,熱衷操持家務,愉快地享受沐浴,嘰嘰喳喳,天真無憂,也因生活在這個世界上感到愉快、滿足。

隨著時間流逝,她不再跟蹤那群白人。她離得遠遠的,和姊妹們待在一起,她們仍舊笑聲不斷,但已是用另一種方式笑,另一種方式觀看。白人中有一個幾乎和她一樣年輕的「加勒比人」,叫作費爾南,他的臉白淨、幾乎沒什麼毛髮,雙眼清澈,如同被澄明的海水打磨過的石粒。他望著她,微笑著,重複道:「這兒,這兒。漂亮的女孩,來這裡吧。」

伊奈阿去了。那時她十二歲。

她好奇地微笑――她之前從未離一個「加勒比人」如此之近――伊奈阿去了,她撫摸,大笑,嗅聞,嗅聞並笑著,第二層皮膚裡極白的肉體,她大笑起來,垂下的葉色頭髮,她撫摸,嗅聞,笑著,眼睛,是的,我想近距離看看這兩顆海水色澤的石粒,那海水剛剛湧上沙灘,風平浪靜,在一天起始之際。

她笑著,笑著,笑著。

斑斕的鳥兒展翅盤旋後離去,蔥蘢的林木徐緩地將二人圍攏。

你們可以不相信,但伊奈阿也是費爾南的第一個女人。當然了,這個來自里斯本的小夥子曾在黑夜的港灣碼頭,觸探過一兩位女孩,由於年幼、青澀或是純真,他對這樣的接觸倍感滿足,便未繼續。

當伊奈阿探索費爾南白得出奇的身體、他的氣息及功用時,他也探索著女孩淺紅的身體,嗅聞、舔舐她天然的味道,她仍然笑著,總是笑著,彷彿出於快樂的天性,他也從她的歡愉中覓得欣喜,二人蜷棲在葉與葉的罅隙間,沉浸在安寧之中,年輕而完整。

海上夜幕降臨,在金紅色的薄暮中,歷經四十二天航程的葡萄牙艦隊的海員們看見第一縷長海藻散布在海洋的暗綠色之中,這些海藻清晰地聲明鄰近陸地了;此時,伊奈阿的母親站在塔巴村堅實的空地上,望著初升的群星,她知道:「要來了。」

黑暗蔓延,為了提前慶賀即將抵達未知土地,船上的海員已被美酒馴服,躁動不安地漸次入睡;此時,伊奈阿的母親躺在棉吊床上,她翻了個身,隨即感受到第一陣宮縮。

清晨時分,黑羽白頭鷗的出現讓海員們的期望轉為持續的亢奮,他們拉響船鐘;部落裡,伊奈阿的母親起身,操持家務。那一天,蒼穹碧藍。

那天是四月二十一日。前夜,海員們望見一座渾圓的高山,他們騷動不已,一個貼一個疊趴在十二艘艦船的船頭;同一刻,伊奈阿的母親走進森林一處僻靜角落,那是她預先為這天選好的地方,濱臨一塊潔淨的小積水潭,水窪深處反射出周遭樹木的翠綠。

天空再次開始變得暗淡,艦隊上的船錨被投進海中,所有人感激涕零地跪下,因為他們終於看見森林。這片森林林冠高聳,矗立在狹長的白沙海岸上;此刻,積水潭邊,群鳥被伊奈阿的第一聲哭啼驚動,展翅而起。

伊奈阿的父親是一名圖皮尼金戰士,他用牙齒咬斷臍帶,內心充滿喜悅,因為這次是個女孩,他不必為了保護她免受邪靈侵擾而禁閉在歐卡裡。他可以加入在海灘輪值的同伴,這群戰士一直警覺不安地監視水面上緩緩靠近的巨大船隊。

在第一縷陽光照亮次日早晨之前,他已經和海邊的隊伍集合了,一共是八個弓矢齊備的圖皮尼金戰士。他們觀察到十二艘輪船和帆船氣勢恢宏地逼近,還有一隻小船也在靠近海灘,上面載著一群從未見過的生物,他們激動地相互詢問:那是什麼?

現在,海灘上有二十多名戰士――一群赤身裸體的強健男人,身上塗抹油彩,配戴綠黃紅的羽毛,緊握自己的武器――他們看見那些人發出信號,聽見他們用一種奇怪、無法理解的語言大叫著,而海水的喧嘯將這聲音曳遠。翻湧的浪濤使得小船無法登岸,但戰士們整夜都待在海邊,圍坐在微弱的篝火邊,十分警惕。

第二天早上,為了看那些「加勒比人」,也就是從太陽的方向――從東方來的預言中的人,幾乎全部落都聚集到海灘上。但那天,他們卻看見那支艦隊向北遠去,於是,戰士們和部落裡因過分好奇而不願回村的大部分人立馬決定,沿著陸地或划小船跟蹤這支艦隊。

數日跋涉後,他們漸次抵達艦隊第二次定錨的地方。

甚至連三天後才出發,背上綁著小嬰兒伊奈阿的母親也抵達了。那是五月的第一天,恰逢榮升十字架儀式:那群長得和動物無異,膚白毛多的怪人,在音樂、歌曲和遊行中,將兩柄交叉的巨大木頭立起。他們還攜帶鐵器與火把,但相信天命的族人依舊將其視作胞友,接納・他們。

因此,儘管伊奈阿什麼都沒看見,但可以說,這件日後將永遠改變她和她人民生活的事件,她也是親歷者。

她的部落度過了一段平靜的日子。男人捕魚打獵,女人栽木薯、做麵粉和考因酒、編漂亮的籃子、捏陶瓷。為了尋覓「無災之地」,他們開啟一段朝聖之旅,最終抵達那片富饒之地;儘管與其他部落時有戰爭,但這都是自然規律的一部分,並未驚擾伊奈阿和姊妹們波瀾不驚的日常生活。她們在河中沐浴,與塔巴村附近叢林裡的動物玩耍:她們會辨認蛇的種類,會親近鳥群、小猿猴、食蟻獸和樹懶。她們熟悉作物、樹木和平穩的河流,幫母親剝木薯,學做麵粉和太白薯粉。到了夜晚,女孩們會和大人一起圍坐在篝火邊,傾聽故事,享受歡聲笑語,學習跳舞、歌曲和遊戲。

生活是愉悅的,我們生來是為了享樂――伊奈阿是在這樣的信念中長大的。憂愁與悲傷在原住民之間投下強烈的怒氣。但神靈是慈悲的,因而死後的生活是在一座繁花似錦的花園裡,死去的人們在先祖身邊載歌載舞。

伊奈阿也是聽著「加勒比人」的故事長大的――在她出生那天,加勒比人和太陽一同到來。

對於發生在四月及五月那十天的事,所有大人都反覆講了上千次,每一個人都會添上新見解,盡其細節,彷彿一再的談論可以幫他們將這些驚奇事件融入自己的世界,變成自己生活的一部分,而不是一次混亂的紛擾。他們相互傳遞白人的禮物,馬鈴、鏡子、珠子,頭頂著海員的紅色便帽,模仿他們單腳打轉和走路的方式。

有幾次,伊奈阿看見「加勒比人」拜訪她的部落,或是待在巴西紅木旁的海灘上,如今,那些樹幹堆滿了沙灘,等待大船的到來。她曾一邊傾聽見證過多毛男人到來的人的描述,一邊想像,但他們不再如她所想的偉岸無比了。實際上,那些活生生的形象絲毫無法打動這些印地安女孩。她們盡情嘲笑他們的襤褸衣衫,如同懸掛在身上的第二層皮膚,經過數月熱帶陽光的炙烤後,他們的身體也不再白皙,儘管如此,膚色還是相當不同。她們覺得那些人的頭髮像從身上各處長出來似的,覆蓋了雙手、身體和整張臉,非常滑稽可笑。印地安女孩們縱情大笑,跟在那些人身後,贈予他們自己沿途找到的東西,而她們收到的則是溫和或不耐煩的微笑,一連串的手勢,以及總是用相同的話講任何事。有時,她們會看見一些穿戴高貴的人,他們的第二層皮膚色彩鮮豔、美觀漂亮,頭上戴的戰冠,並非用羽毛,而是用毛皮製成的,腳上包裹著堅硬的甲殼鞋子。

現在,部落的成年人將大部分時間花在砍伐紅木,這種樹也被稱作餘燼之木,是一種為歐洲時裝上色的壯麗染木。從前專屬國王與主教的尊貴顏色終於解放,一般人也可使用,因此對紫色染料的需求急劇增加。土著居民擁有了「加勒比人」贈予的鐵斧後,更加迅速且狂熱地砍起樹木,自豪短短幾小時內就能攏起一座樹幹之丘。如果伊奈阿能夠活得再久一些,她就能看見,那些垂掛著呈金屬光澤的綠葉、盛開明黃色花朵,擁有淡紅色軀幹的樹木是如何日趨瀕危的,它們曾漫山遍野,矗立於她童年時期每一個所經之處。

那麼,伊奈阿是怎樣的人呢?

好吧。伊奈阿並不特別漂亮。我很清楚,這個作為一切起源的女人,這個幾乎如神話般的母親,你們更希望她完美得如一則神話。但我不能滿足你們,因為那樣就失真了。儘管這種論調顯然是相對的,不僅因為那個時期的原住民部落對於美的概念和我們的並不完全一致,也因為美已不再是一種絕對的真理:被大多數人視作美的,總會有人認為其是醜的,反之亦然。但是,想要將這個家族第一位女人的美麗理想化,卻是無稽之談。無需如此。總之,我們只需知道,這片土地上的第一批女性居民曾吸引了無數視線,正如在第一份關於新大陸的文獻中,那位無可比擬的著名書記官佩羅・瓦茲・德・卡米尼亞所記載的,他似乎無法從她們身上移開目光,絲毫難以掩飾自己的著迷:「如此嬌俏、溫良,烏黑的頭髮傾瀉如注,而她們的祕密森林之高,之濃密,之純淨,以至於我們忘情凝視,而不感到羞恥。」

是否當時所有女人都如此迷人?她們僅被遠觀嗎?卡米尼亞為了仔細打量她們,離得到底有多近?――關於這些,我們永遠無法確切知道,但你們可別因此就認為伊奈阿是眾美人中的一位,因為並非如此。她身材勻稱豐滿,腿身比例略不協調,大腿比你們所期望的更細一些;臀部正常,不大不小,不過分健壯亦不鬆垮;胸脯微微隆起,不幸的是,重力法則注定將過早打敗它們;和所有土著女人一樣,她有一頭乾爽烏黑的長髮,不過分柔順亦不粗糙。她的鼻子扁平,黑眼睛也是不過分明亮亦不黯淡;她和姊妹們一樣,唇色鮮紅;有一塊胎記,長在後頸之端,是一個頂點朝左的深色三角形,這是她獨有的特徵。除此之外,伊奈阿連個性也不算特別。她和姊妹們一樣,熱衷操持家務,愉快地享受沐浴,嘰嘰喳喳,天真無憂,也因生活在這個世界上感到愉快、滿足。

隨著時間流逝,她不再跟蹤那群白人。她離得遠遠的,和姊妹們待在一起,她們仍舊笑聲不斷,但已是用另一種方式笑,另一種方式觀看。白人中有一個幾乎和她一樣年輕的「加勒比人」,叫作費爾南,他的臉白淨、幾乎沒什麼毛髮,雙眼清澈,如同被澄明的海水打磨過的石粒。他望著她,微笑著,重複道:「這兒,這兒。漂亮的女孩,來這裡吧。」

伊奈阿去了。那時她十二歲。

她好奇地微笑――她之前從未離一個「加勒比人」如此之近――伊奈阿去了,她撫摸,大笑,嗅聞,嗅聞並笑著,第二層皮膚裡極白的肉體,她大笑起來,垂下的葉色頭髮,她撫摸,嗅聞,笑著,眼睛,是的,我想近距離看看這兩顆海水色澤的石粒,那海水剛剛湧上沙灘,風平浪靜,在一天起始之際。

她笑著,笑著,笑著。

斑斕的鳥兒展翅盤旋後離去,蔥蘢的林木徐緩地將二人圍攏。

你們可以不相信,但伊奈阿也是費爾南的第一個女人。當然了,這個來自里斯本的小夥子曾在黑夜的港灣碼頭,觸探過一兩位女孩,由於年幼、青澀或是純真,他對這樣的接觸倍感滿足,便未繼續。

當伊奈阿探索費爾南白得出奇的身體、他的氣息及功用時,他也探索著女孩淺紅的身體,嗅聞、舔舐她天然的味道,她仍然笑著,總是笑著,彷彿出於快樂的天性,他也從她的歡愉中覓得欣喜,二人蜷棲在葉與葉的罅隙間,沉浸在安寧之中,年輕而完整。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。