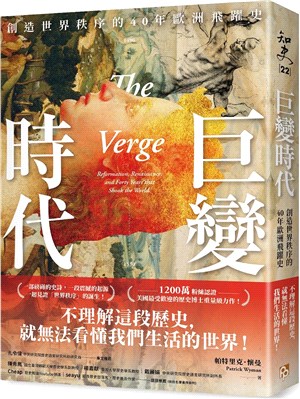

巨變時代:創造世界秩序的40年歐洲飛躍史

商品資訊

系列名:知史

ISBN13:9786267181218

替代書名:The Verge: Reformation, Renaissance, and Forty Years that Shook the World.

出版社:平安文化

作者:帕特里克.懷曼

譯者:吳煒聲

出版日:2022/10/11

裝訂/頁數:平裝/416頁

規格:21cm*14.8cm*2cm (高/寬/厚)

版次:1

商品簡介

一部磅礡的史詩,一段震撼的起源,一起見證「世界秩序」的誕生!

1200萬 粉絲認證,美國最受歡迎的歷史博士重量級力作!

地理大發現、國家概念興起、

金融制度建立、文藝復興、宗教改革……

這一切,全發生在這40年裡!

哥倫布從西班牙啟航,拉開了百年後的「全球化」序幕?

透過征服、交易與婚姻,伊莎貝拉女王的一生,正是「國家」的誕生?

從養羊到炒房,隨著人們口袋有錢,現代的「資本」也隨之萌芽?

活字版印刷,書籍普及,「知識」從此不再是少數人的所有物?

火藥的傳播,讓城堡不再堅不可摧,更永久改變「戰爭」的型態?

1490至1530年,是歐洲發展的關鍵,不過短短40年,歐洲就擺脫社會紛亂、資源匱乏的泥淖,從當時世界的邊陲,一躍成為歷史的核心,並引領世界往後數百年的發展。這段崛起的歷史背後,究竟發生了什麼事?

史學博士帕特里克.懷曼,透過詳實的考證,以航海探險家、宗教家、君王、銀行家、商人、印刷師傅、雇傭兵等不同領域、階級的9位關鍵人物的視角,精準還原這段夢想與陰謀、破壞與開創的年代。

時至21世紀,我們的貿易、經濟、文化到生活娛樂,仍處處可見「巨變時代」的影響。這段時期雖然短暫,卻大幅改寫了全球歷史的進程,替近代局勢奠定基礎。唯有了解這段歷史,我們才能從改變中看到機會,從過去中發現未來,成為掌握時代脈動的先行者!

作者簡介

帕特里克.懷曼Patrick Wyman

南加州大學歷史學博士。曾參與加州大學柏克萊分校以及哈佛大學的研討會,研究重心聚焦於貿易、溝通以及羅馬帝國殞落。他自2016年起主持兩個歷史Podcast《羅馬衰亡》(Fall of Rome)和《歷史之潮》(Tides of History),兩者皆佳評如潮,在兩年內超過1200萬次下載。他在節目中致力提供聽眾最新的歷史研究,並結合專業學術,深入淺出地分享過往歷史中大人物與老百姓的故事。

譯者介紹:

吳煒聲

美國蒙特瑞國際研究學院中英口筆譯組碩士,曾獲美國翻譯協會(ATA)英譯中檢定合格任證。目前任教於交通大學外國語文學系,致力於英語教學與中英翻譯研究。

名人/編輯推薦

名人推薦:

中央研究院歷史語言研究所 孔令偉 專文推薦

國立臺灣師範大學歷史學系副教授 陳秀鳳

臺灣大學歷史學系教授 楊肅献

中央研究院歷史語言研究所副所長 戴麗娟

歷史知識Youtube頻道 Cheap

即食歷史部落客、歷史普及作家 seayu

盛讚推薦!

序

前言

一五二七年五月六日

鐘聲在遠處叮噹作響,悲哀的音調在清晨的陰霾中傳揚開來。地平線上曙光未現,無法照亮遠處的山丘,台伯河(Tiber)順著山丘蜿蜒而過,流向羅馬古城。鐘聲一遍一遍響起,聲響從高聳的卡比托利歐山(Capitoline Hill) 持續傳來。

鐘聲敲碎了本應寂靜無聲的黎明。然而,當天早晨並不寧靜。鐘聲只是打破了和平的假象。羅馬城內響起沉重的腳步聲,隆隆的車輪聲緊隨著,貨車喀喀嗒嗒,在漆黑的街道上呼嘯駛過,上頭載滿火藥桶、鐵砲彈、弩弓和一袋袋火繩槍子彈。羅馬歷史悠久而輝煌,留下諸多文化遺產,好比浴場、神廟、角鬥場和競技場,嘈雜聲在這些半掩埋的遺跡之間迴盪著。數千名羅馬人從床上驚醒,睡眼惺忪,衣衫不整,幾近赤裸,手持各種武器,跌跌撞撞穿街過道,直奔城牆。

在城牆外,大隊人馬穿著破舊靴子,踩在牧草已收割完畢的草原,春天的第一株嫩芽正從肥沃的土壤冒出。晨曦昏暗,這些人蹣跚而行,劍柄摩擦著金屬胸甲,皮革刀鞘拍打著大腿。士兵高舉長矛,走陣佈形,矛桿彼此敲撞,劈啪作響。火繩槍手擊打燧石,點燃火種,火光閃現,點燃火繩,火勢順著這條浸染化學物質的導火線緩慢燃燒,然後引爆銃械,將沉重的鉛彈射向目標。

這些士兵個個又瘦又髒。他們從義大利北部的倫巴底(Lombardy)岀發,往南行軍數月,走了數百英里,臉頰消瘦凹陷,而且飢腸轆轆。這些軍人原本身著華服,但歷經風吹雨打,泥巴沾身,烈陽伺候,軍服早已破舊不堪,襯衫的明亮條紋業已褪色,拉出切口的緊身褲襪 也有許多破洞。

他們的臉龐骯髒、凹陷,交雜著恐懼和興奮之情。羅馬有何種寶藏等待著他們?答案是金銀和珠寶。這座基督教城市從歐洲各地積攢財富,全都進了教宗、樞機主教和主教的金庫:如果能夠越過城牆、衝破防禦兵將,並且殺入城內;如果鐵砲彈或鉛彈沒有撕裂他們脆弱的身軀;如果刀劍、長矛或弩箭沒讓他們喪命,他們便可恣意掠奪這些財寶。有諸多的「如果」。只要能保命,金山銀山任取。為了打發時間,也為了壓抑怒氣,士兵們用各地語言閒聊。卡斯提爾語(Castilian)、嘉泰羅尼亞語(Catalan)、斯瓦比亞德語(Swabian German)、米蘭(Milan)和熱那亞(Genoa)的不同義大利方言,以及其他語種,各方鄉音,嘈嘈切切,融合為低沉的嗡嗡聲響。

馬蹄重重踩踏於屢遭人踩踏的地面上。馬背上的男人身著盔甲,披著一襲白褂,在晨曦的映照下,顯得格外明亮。他臉龐削瘦,面容英俊,戴著頭盔,下巴蓄留修剪整齊的鬍髭。這名男子沿著行伍騎行,不時高聲叫喊,呼喚他認識的人,以此激勵他們。他與一些西班牙老兵熟識多年,在兩年前的義大利帕維亞(Pavia)戰役中,他們並肩作戰,浴血殺敵。他在喚起這些老兵對那場勝仗的回憶。多數德意志人都是新來的,乃是從斯瓦比亞和提羅爾(Tyrol)招募的僱傭兵(Landsknecht),他們去年秋天才翻越阿爾卑斯山,往南方進軍,但白衣人也同樣了解這些僱傭兵。

照理說,這支軍隊應該效忠於神聖羅馬帝國皇帝查理五世(Charles V)。白衣人是波旁公爵(Duke of Bourbon)查理,他本是法蘭西貴族,叛逃後效忠神聖羅馬帝國。他統領著這支軍隊,至少理論上是如此。

但實情並非如此。查理五世先前下詔要招募這批軍隊,延攬令人生畏且已駐紮在義大利的西班牙軍團(Tercio,亦即招募、訓練和整編的正規西班牙士兵),此外還要募集願意短期參軍且戰力十足的德意志人和義大利人。這些幾乎是職業軍人,只為錢財賣命。他們身經百戰,深知戰爭的真實面目。問題在於,兵餉已經數月(若非數年)未撥,這些戰士愈來愈不願效忠皇帝,波旁公爵也逐漸無法掌控這群士兵。格奧爾格.馮.弗倫茲貝格(Georg von Frundsberg)這位貴族備受尊敬,但年事已高,他先前招募德意志大軍,帶領其翻越阿爾卑斯山,與波旁公爵會師後直取羅馬。然而,弗倫茲貝格後來卻在他召募的僱傭兵因領不到薪餉而嘩變之際中風。唯有於先前允許這群僱傭兵破城後掠奪羅馬的財富,才能長久將其統合起來征戰。

波旁公爵對此深知肚明。聚集在羅馬雄偉城牆外頭的這批部隊數十年來征戰沙場,時刻砥礪磨練,擁有最出色的戰技和掌握最先進的戰術。過去數十載,火藥手槍和大砲興起,長矛兵密集方陣出現,而且兵將身經百戰,沙場出生入死,這些早已革新了戰場面貌,但沒有什麼比戰爭規模改變更大。兵臨城下的是一支龐大軍隊,約有兩萬五千人,這絕非當年最龐大的陣容。然而,這批人卻是在競爭激烈且利潤豐厚的僱傭兵市場中招募而來的驍勇戰士。

徵集這批士兵不成問題,支付薪餉才讓人頭痛。眼下這群戰士數以萬計,身經百戰,戰技嫻熟,群聚於基督教世界西部最神聖的古城外,個個飢餓難耐,怒火填膺,無不咬牙切齒,伺機破城而入。

波旁公爵在一位他認識的德意志人身旁停了下來。他知道,這人是馬丁.路德(Martin Luther)的追隨者,對於目前躲藏在羅馬的教宗克勉七世/革利免七世(Clement VII)不懷善意。公爵開玩笑說道,神父聚歛了大批錢財,入城以後,他們便可大發橫財。這名僱傭兵聽畢,開口笑了。許多德意志戰士對信義宗(Lutheran) 深感同情。他們很樂意藉此機會,瓜分墮落神職人員聚歛的不義之財,當作掠奪他們生存必要物資之後的額外獎勵。他們攜帶簡便雲梯,階梯在萬根長矛之中突顯而岀,左右擺動。只要攀梯而登,枕城向上,一鼓破城,便可伸張正義,重新分配財富。

波旁公爵策馬前行,扯開嗓門,讓鄉音各異的兵眾聆聽他的話語。他高聲承諾,自己將身先士卒,率眾攻城。沒有人心存懷疑。公爵驍勇善戰,膽識驚人,眾人無不佩服,方能團結至今。

槍聲作響,大砲轟鳴,城牆上突然出現一陣騷動。在不遠處,一群西班牙士兵已經開始攻城,波旁公爵和其他人也立即加入戰局。似乎可從三處突破防禦工事,進犯的軍隊兵強馬壯,足以衝破這三道防線。話雖如此,就眼下戰況而言,羅馬公民仍然佔據上風。大砲和火繩槍冒出團團白煙,煙霧沿著護牆飄蕩,遮掩了照亮陰霾清晨的閃光。戰場瀰漫硫磺味,令虔誠信教者想起惡臭不堪的地獄。

西班牙和德意志士兵強行將梯子靠在城牆,試圖攀爬攻城,進攻兵將成群湧上,

只見槍砲轟然齊發,射穿了他們的身軀,開闊的田野和防禦工事的底部散落著成千上百的屍體。保衛羅馬的一方由各色羅馬公民和瑞士僱傭兵組成,他們對著進犯來兵投擲石塊,並向他們開火,槍聲隆隆,一邊射擊一邊怒罵:「猶太人、異教徒、鬼雜種、信義宗叛徒,去死吧!」

台伯河周圍的沼澤泛起濃厚的霧氣,煙捲霧斜,籠罩城牆邊。羅馬的槍砲手看不到德意志僱傭兵和西班牙的正規軍。波旁公爵感覺時機已經到來,一手握住梯子,另一手則揮舞著,大聲叫喊,示意德意志士兵前襲進攻。然而,他披著雪白大褂,極其顯眼,一顆火繩彈煞時撕裂他的盔甲,射進了他的身軀。公爵應聲倒地,白褂沾染了大片豔紅鮮血。眾士兵見狀,紛紛哀嚎痛哭,有人率先逃跑,接著大批僱傭兵開始從城牆撤退,隨後城垛上傳出「我們贏了!」的歡呼聲,聲音響徹雲霄。

在那短暫的一刻,羅馬守城者似乎說對了。但公爵麾下的士兵久經沙場,驍勇善戰,而且已被逼到絕路,早就豁出性命。他們愛戴的指揮官雖已捐軀,這些戰士卻無意就此撤退。一聲令下,他們又往城牆推近,此時迷霧大作,黎明曙光仍無法穿透濃霧,羅馬砲手身墜霧中,不知向何處開火。德意志和西班牙士兵抵擋住來襲的槍彈,爭搶攀爬倉促搭建的梯子,紛紛攻上護牆。防禦工事崩潰。不到數個時辰,羅馬便已淪陷。

城牆上廝殺激烈,景象駭目,令人膽寒。時光推移,從早晨到下午,更多人慘遭屠戮。破城兵將迅速瓦解了少數被圍困的羅馬民兵,凡是頑強抵抗者,無不當場殞命。在梵蒂岡附近一座古老方尖碑的陰影下,殘餘的宗座瑞士禁衛隊負隅頑抗。多數隊員戰死,唯有少數人倖免於難。隊長羅伊斯特(Roïst)差點命喪當場,倖存的士兵把他抬回家。然而,襲擊者緊隨其後,闖入羅伊斯特的家宅,當著他妻子的面,送他一命歸天。

瑞士禁衛隊奮勇殺敵,多數守軍卻倉皇逃命,躲到聖天使城堡(Castel Sant’Angelo) 避禍,其中包括教宗克勉七世。攻城當天早晨,教宗仍在梵蒂岡祈禱。敵軍破門闖入之前,他才匆忙從連結宮殿與城堡的秘密通道逃出生天。成千上萬的難民捶打城堡大門,乞求放他們入城,但未得應允,於是悉數慘遭屠殺。有位年邁的紅衣主教從窗戶爬進城堡;另一位則坐在吊在纜繩上的籃子裡,順利越過了城牆。他們是少數的幸運兒。城堡的吊閘放下之後,許多人被關在城堡外,任由敵人宰殺。少了領導人的波旁公爵士兵包圍了最後一批抵抗者。

教宗從聖天使城堡望出去,看見他的城市冒起陣陣濃煙。夜幕逐漸降臨,羅馬的大街小巷隨時可聽到玻璃破碎聲、木頭碎裂聲、火焰劈啪聲,以及零星的槍響,最恐怖的是,不時傳出居民逃命時發出的刺耳尖叫聲。

神聖羅馬帝國皇帝的軍隊逐漸掌控局面,不分青紅皂白屠殺平民,不僅殘殺了聖靈(Santo Spirito)醫院的病弱者,還屠殺了一群可憐的孤兒。這些只是手無寸鐵的黎民百姓。對於許多遊蕩於羅馬街頭的帝國士兵而言,這並非他們首次殘殺無辜,但不久之後,他們不再濫殺百姓,因為他們有更好的盤算。畢竟,搞死了囚犯,什麼也撈不到。留著俘虜的賤命,還是有用的。就算以後想殺他們,還怕沒機會嗎?

入夜之後,火焰照亮了羅馬,顯現駭人的恐怖場景。聖伯多祿大殿(St. Peter’s Basilica,又譯聖彼得大教堂)的高壇周邊屍骨堆疊,枕骸遍地。一群西班牙士兵在城內逮到了一名威尼斯居民,便一片一片拔掉他的指甲,逼那人說出他將寶物藏匿於何處。還有居民見到士兵闖入家裡,嚇得開窗跳樓逃命。一群西班牙士兵從某間廢棄的商店中發現戰利品,但不願意跟另一批德意志僱傭兵分享,德意志人便立即將西班牙士兵反鎖在店內,然後放一把火,將店鋪燒個精光。水溝裡混雜著鮮血和泥土,戰士一發現目標,就踩著成堆的屍體前行,不斷四處掠奪。

黎明終於來臨,日光照亮了羅馬,但見城內燒殺搶奪,血腥暴力處處橫行。

德意志僱傭兵中同情路德信徒的兵丁並未放棄宗教清算的機會。一群人看見某位年長牧師拒絕讓一個傻瓜領聖餐,便衝上去宰了他。另有一批人拖著一位親帝國的紅衣主教穿過街道,即便這位主教曾不斷與教宗發生爭執,支持他們名義上的僱主神聖羅馬帝國皇帝,有個人還是趁機毆打了他。其他人則踐踏聖餅。路德派火繩槍手以聖物為標靶,用鉛彈射擊華麗的聖骨盒和作成木乃伊的聖人神聖頭顱。他們掠奪城內的眾多教堂,四處搜刮財寶,並將作古已久的死人遺骨傾倒在街道上,骨駭堆積如山。聖伯多祿大殿的眾教宗陵墓被撬開,腐爛的軀體被扔到剛死難者的屍身之間,這些亡者還流淌著鮮血,染紅基督教世界最神聖之地的瓷磚。騎兵最後將聖伯多祿大殿當作馬厩。基督教世界有兩件最神聖的聖物,一是聖安德肋宗徒(Saint Andrew)的頭顱,二是聖婦勿樂尼加(Saint Veronica)的白帕,這兩件東西都被扔進陰溝。僱傭兵還到各處修道院搜刮數個世紀以來信眾虔誠捐贈的寶物。

教宗克勉七世曾特派葡萄牙大使去謀求和平投降,結果大使的宮殿也慘遭洗劫,他被拖到街道上剝掉衣物,最後只剩下馬褲。立誓過貞潔生活的修女慘遭販賣,一人僅值一枚硬幣。四處搶劫者放過銀行家,尤其是德意志人,因為他們可以給囚犯貸款,讓他們贖身。即便兵丁洗劫,局勢混亂,金錢的轉帳與交易仍不可或缺。

瘋狂燒殺搶奪三日之後,剩餘的帝國指揮官開始管控麾下的兵將。有數千人死亡;估計死者介於四千到四萬不等,真實數字可能落在中間。受傷人數更多。城內每個家庭的女性幾乎都慘遭姦淫,連羅馬精英家庭的婦女也難逃毒手。

某位評註者寫道:「景象十分慘烈,地獄都沒那麼恐怖。」基督教世界的萬般財富如今都落到一群卑劣饑渴且欲求不滿的僱傭軍手裡。教宗克勉七世只能躲藏在聖天使城堡,眼睜睜看著自己淪落而悲痛萬分:他不再是基督教界呼風喚雨人物之一,很快就會成為皇帝的俘虜而任其擺佈。

這場肆無忌憚的恐怖暴行是如何發生的?為何成千上萬的士兵要洗劫教堂、囚禁人犯加以折磨、掠奪房屋和宮殿,並且犯下強姦、謀殺和其他令人髮指的罪行,只為了讓全世界最神聖且最富有的城市垮台?

羅馬之劫(Sack of Rome)似乎難以想像,完全顛倒是非,搞得世界天翻地覆。羅馬是西方基督教世界的重鎮,更是歐洲的文化與宗教中心。錢財從歐陸各地流入教宗的金庫。在斯堪地那維亞簡陋的木造教堂與法國高聳的哥德式大教堂所收取的什一稅(tithe) 最終都運往羅馬。現在教宗被貶低了,財富被卑微的士兵侵占,城市不再宏偉壯闊,舉目所見,屍橫遍野。

這是一波波動亂遽變的高潮,匯聚眾多毀天滅地的過程之後所導致的苦果。由於航海探險,那位大使才得以代表富有的葡萄牙國王,查理五世皇帝仰賴新大陸(New World)的財源,方能集結軍隊出征。此外,各國國力逐漸提升,能投入愈來愈多的資金,軍隊火力也日漸強大,戰爭因此改觀,破壞力愈來愈強,規模逐漸擴大,持續的時日也愈長。印刷機顛覆了訊息世界,傳播足以激怒眾多德意志士兵的路德教派思想,而這一切並非巧合。

在短暫的四十載(相較之下,這僅是一眨眼的時間),歐洲便爆發危機。大約在一四九○年,亦即羅馬淪陷前四十年,歐洲僵固落後,猶如一潭死水。按照歐洲的標準,巴黎、倫敦、巴塞隆納與威尼斯都令人印象深刻,但當時尋訪人類最高成就的異域遊客會更想前往君士坦丁堡或北京旅行;若想反其道而行,則會去體驗特諾奇蒂特蘭(Tenochtitlan) 、印度德里、開羅或中亞撒馬爾罕(Samarkand)等城市的魅力。

與此同時,歐洲獨處一隅,乃是歐亞大陸邊緣的前哨站,屬於經濟和政治的邊緣地區,與生機蓬勃、不斷擴張的鄂圖曼帝國(Ottoman Empire)或歷史悠久的中國明朝相比,則顯得平庸落伍。任何有理智的賭徒都不會下注去賭歐洲是全球龐大殖民帝國的起源地,更不會認為歐洲將興起工業化,於後續數百年徹底翻轉世界經濟。然而,到了二十世紀初期,歐洲及其直系後代美國以前所未見的方式主宰了國際事務。到了一五二七年,當神聖羅馬帝國士兵在羅馬掠奪戰利品,那個未來已經開始形成。

大分流

大分流(Great Divergence)的現象將西歐從邊緣地區轉變為世界秩序的絕對中心。在荷蘭和不列顛 帶頭下(亦即大分流之前的小分流﹝Little Divergence﹞),歐洲首先艱辛且緩慢超越最強悍的競爭者,爾後瞬間爆發活力,於技術成就、政治權力和經濟生產層面遠遠拋開對手。歐洲崛起之後衝擊全球,主導了過去半個千禧年的歷史進程。倘若不研究這些過程,便無法全盤理解我們的世界:時至二十一世紀,從貿易和經濟發展模式到體育和娛樂,處處可見殖民主義與歐洲霸權遺留的影響。

只要回顧一四九○年的歷史,絕對料想不到未來局勢會如此轉變。試想當年的歐洲:克里斯托弗.哥倫布(Christopher Columbus)經驗豐富,多年馳騁大西洋海疆,戮力朝西航行,付出無數心血,最終卻付諸東流。馬丁.路德當時七歲,難以想像他日後將讓基督教世界徹底分裂。印刷術剛問世,人們在西歐各地大量印刷書籍,數量之眾,等同於專業抄寫員製作的手抄本。數個世紀以降,人們偏好構築薄壁城堡以自衛,然火藥發明之後,攻守易位,圍城之軍不再弱勢,這類城堡遂日漸過時。話雖如此,全副武裝的重騎兵仍能主宰戰場。法蘭西國王查理八世(Charles VIII)於一四九四年揮師進攻義大利,但其規模相較於一個世紀前英法百年戰爭(Hundred Years’ War)的諸多戰役,落差並未太大。

羅馬之劫的前四十載,戰爭規模和強度急劇上升,戰事拖得愈來愈久,廝殺也益發慘烈,簡直駭人聽聞。義大利半島和歐洲各地,烽火連天,戰事延綿,幾無寧日,而一五二七年,亦即羅馬遭洗劫當年,乃是兵燹連年的第三十三個年頭。軍隊更為龐大,武器更為先進,所耗軍費更大幅上揚。征戰各國為此開發出更複雜的有效工具來整合資源。各國探索大西洋時,起初躊躇謹慎,只讓幾艘小船沿著西非海岸巡航,試圖獵取黃金、象牙和奴隸,爾後大刀闊斧,派遣整支艦隊,前往印度洋探險,同時整軍經武,派部隊征服剛發現的美洲。約翰尼斯.古騰堡(Johannes Gutenberg)於七十五年前發明了印刷機,此時這種機械裝置已無處不在,大量印刷各種文件,尤其是宗教宣傳品。

到了一五二七年,導致大分流的道路已露出端倪。哪怕只是一道淡淡的輪廓,尚需不短時日方能顯現,但未來世界的雛形卻逐漸清晰起來。

為何是歐洲?何時發生於歐洲?歷代鑽研歷史、政治學、社會學和經濟學的學者,念茲在茲的,便是這兩個問題。有些人曾云,真正的變革只伴隨著十九世紀初的工業革命而發生。在此之前,根據每項有意義的指標來評斷,中國與歐洲皆旗鼓相當。其他人則指出,西歐隨處可開採煤礦,歐洲各國更大肆於海外掠奪資源,犧牲了別處的利益,歐洲方能迅速崛起。

有人更進一步追溯到十七世紀和十八世紀,認為歐洲能快速崛起,乃是具備高超的軍事技術,同時經濟實力雄厚,足以對外發動戰爭。其他說法還包括西歐(尤其是不列顛和荷蘭)具備獨特的創新文化,足以改進體制、發展政治和創造技術。對於其他觀察者而言,大分流之起源可追溯至中世紀,甚至更早的時期,能從雜亂無章的歐洲文化特徵、原型資本主義(proto-capitalist)的醞釀環境或資源分配中找到其濫觴。「深度分流」(deep divergence)思想學派提出一種更讓人信服的解釋,強調其他地區都沒有多極國家體系(multipolar state system):歐洲分崩離析,內部衝突幾乎不斷,各國隨時都在競爭,遂能在這段期間有所發展。

這些解釋和論點確有值得參考之處。直到工業革命興起,不列顛與印度和中國同等發達的地區相比,其生活水準與工資才出現分歧。然而,反過來說,工業化也絕非一朝一夕便可促成。工業發展必須基於更深的根源,問題是這些根源要追溯到多麼遙遠的年代。

本書為這兩個問題提供了一個答案,說得更準確一些,是從略微不同的角度去構建和理解它們,並非著眼於單一變數,譬如特定的創新或資源,而是探討一段波折叢生的關鍵時期,亦即一四九○年到一五三○年的四十個年頭。這段時期彈指即逝,不及人壽,但西歐卻從落後的邊緣地區搖身一變,躍升為世界強權,這一切都得歸功於一連串驚心動魄的轉變。

這些劇變並非單一過程或變數所導致,而是數個過程或變數交織影響所造成。遠航異域探險、國家擴張、火藥殺伐的戰爭、印刷機的普及、貿易與金融擴張,以及這些舉措的積累後造成的後果,比如宗教動盪、暴力橫生和全球擴張,各類因素,林林種種,複雜難測,彼此碰撞,相互作用。每一項發展皆影響深遠,而各種發展又急遽交融,遂能引爆局勢。這段時期雖然短暫,卻大幅改變了全球歷史的進程,替類似於現今世界的後續局勢奠定了基礎。

經濟制度

這趨勢些截然不同,好比印刷機的普及和僱傭軍的使用,它們之所以能結合在一起,乃是人們對信貸、債務、貸款和投資抱持一套特殊的態度。歐洲人根據這些態度來運用資本(capital),亦即使用他們的資產。我們可以將歐洲人運用資本的方式視為經濟制度(economic institutions)。

在最基本的層面上,此處的「制度」是指對特定行業規則的普遍共識。從更廣泛的角度而言,制度超越了規則,延伸至驅使人們以特定方式行事的系統、信仰、規範和組織。制度讓人遵守規則,使規則持續下去,並且調整規則,以便有利於使用規則的人。制度有好有壞,能有益處,也能有壞處,一切都取決於具體情況。倘若在政治上表示忠誠,便以此冀望可獲得恩賜和關照(這也算是一種制度框架),如此便可能結黨營私,讓政府無能腐敗。人們在市場的行事方式、他們對交易抱持何種假設,以及企業和家庭如何互動:制度皆能影響這些事情。

放諸更廣的歐亞標準,西歐在這個時期開始時並非特別富裕。由於黑死病(Black Death,爆發於十四世紀中葉,爾後疫情反覆出現)肆虐,加之氣候更為寒冷且更難以預測,災難接二連三,歐洲人口從十四世紀初期的高峰減少了多達一半。金條供不應求。兵燹戰禍頻生,每爆發一次,便肆虐歐陸數十載,英法百年戰爭便是一例。十五世紀下半葉,主要王國幾乎深陷內亂之中。歐洲礙於這一切災禍,連續一百多年經濟萎靡不振。

到了十六世紀初期,情況開始好轉,但只是好轉而已。人口是前現代經濟增長的基礎,此時歐洲各地的人口逐漸增加。貿易又再次興盛。儘管如此,這些都算不上經濟優勢,更別說是未來主導全球的指標。

然而,歐洲此刻確實擁有一套經濟制度,非常適合用來推動每一項足以影響未來時代的主要進程,比如:出海探索、國家成長、火藥戰爭、印刷術,以及隨之而來的後果。這些皆是極其昂貴和資金密集的流程與技術,初期便需要投入大筆資金,爾後甚至需要更多金錢來持續推動。

要讓一艘船艦或整批艦隊出航大西洋探險,初期得耗費鉅資,打造船艦、供應物品,以及召募船員。在這段時期,各國無法壓榨百姓來獲取必要資金,因此需要借貸以及仰賴未來稅入的預付錢銀。借這些貸款主要用來支付規模日益龐大的火藥戰爭。戰爭是一門生意,初期花費主要由私人承包商承擔,他們靠賒欠來招兵買馬和供應軍需。印刷文件與發動戰爭或派船前往印度相比,只能算是小兒科,但也得花不少錢去添購活字、印刷機和紙張,還得具備操作機器的專業知識,方能印刷出文本,賺取銀兩。

同樣的機制和情況隨處可見,無論是投資印刷企業的成功威尼斯商人,還是象徵性付些訂金來購入羊毛的英格蘭商人,或是抵押土地去支付僱傭長矛兵簽約金的奧地利提羅爾(Tyrolean)貴族,亦或籌集現金支付熱那亞冒險家前往未知世界探險的一批西班牙貴族和投機分子,甚至是從奧格斯堡(Augsburg)銀行家借來令人瞠目結舌的大筆資金賄賂買票而當選神聖羅馬帝國皇帝(Holy Roman Emperor)的某位君王。債權人都希望能拿回借貸的資金,而根據交易的類型,若非投資能獲取報酬,便是可以收取利息。

表面上看似乎明顯不過,但其實需要一系列關於金錢和信貸本質相互關聯的假設、交易雙方對彼此的極大信心,以及足以落實交易條款的廣泛框架。債權人與債務人或投資者之間的信任,交易各方與正式和非正式當局彼此的信任,足以強制執行正式合約或非正式協議:歐洲人彼此信任借貸的交易結果,方能籌集款項,推動前述耗費鉅資的進程。這不同於相信保證有利潤的投資。借貸就有風險,投資新技術和風險事業難免會落空。然而,在這種情況下,有夠多的人相信這些共同的假設,認為它們會奏效,資本方能持續流動。

對這段時期至關重要的經濟制度與我們現今所想的不甚相同。當時的信用主要關乎個人,因此更加仰賴聲譽,而非無關個人或純屬數字的信譽衡量標準。茲舉數例,好比親屬關係、聯姻、種族和共同出身,這些皆可決定某人的信貸能力。正式體制和公共執法與一種更為私密和私人的債務關係緊密相連,金錢只屬於其中一部分;它更像是對個人、公司甚至整個社區價值的道德判斷。反之亦然,因為償付能力足以證明人的道德和社會價值。

為何發生於那時?

在十五世紀末期,這些並非歐洲全然創新的制度。其實,數個世紀以來,在更先進的商業地區和城市,好比義大利北部和低地國家(Low Countries) 的大貿易中心,人們深刻理解何謂信貸和投資,而這些地區正是建立於這些基礎之上。歐洲人也並非全球唯一會集中資本、利用複雜組織形式進行貿易或為各種名目的提供貸款的人。這些措施已經存在數個世紀之久,雖然它們曾在數千年之中出現、消失,然後又再次出現。從羅馬到中國,從公元前一世紀到中世紀末期,人類想方設法經商貿易,運用直接資本去拓展業務。以此來看,十五世紀的歐洲人並非獨特出眾,無人能出其右。

然而,有幾件事是不同的。首先,這些經濟制度在西歐幾乎無處不在。不少人群往來密集的通訊、流動和貿易樞紐帶將這個地區緊密聯繫起來。貨物、人員和思想(包括影響信貸取得與運用的經濟制度)都能藉由四通八達的網絡向外流動和傳播。

很難說這些制度是否確實傳播出去,從某個地方傳揚至另一個地方,或者各地情況類似,於是採納類似方案去解決相同的問題。術語和細節會根據地區和行業而異。某些地區流通的低價值硬幣多於其他地區,表示當地民眾平時較少使用信貸。這些差異擴大了不同社會間的落差:義大利中部佛羅倫斯(Florence)的梅迪奇家族(Medici)銀行家籌組公司(從而籌措資本)的方式迥異於波羅的海(Baltic)漢薩同盟(Hanseatic)商人,或者奧格斯堡富格爾家族(Fugger)商人資本家。一群熱那亞金融家曾借錢給卡斯提爾(Castile)女王,以她皇冠上的珠寶作為擔保,這種做法有別於德意志貴族透過賒賬去募集一小批長矛兵作戰。

話雖如此,從購買啤酒和麵包的卑賤農民到承保國家財政的銀行家,這些百姓或商賈無不了解提供貸款和投資的原則。他們對於抵押、擔保品、風險和報酬的最基本假設是一致的。整個西歐的制度框架以類似方式運作,因為數個世紀以來,這種體制早已傳遍各地,深入社會各個階層,下至販夫走卒,上至王公貴族,無人不知,無人不曉。

其次,這些制度在歐洲各地廣為傳播(或四處被人發明)是有充分道理的。這些制度在十六世紀時出現爆炸性的增長,而之前的十四世紀末期和十五世紀是它們的發展關鍵時期,因為當時鑄幣嚴重短缺。僅僅因為缺少硬幣,鑄幣廠只好關門,貨幣兌換商倒閉,商品也賣不出去。

這並非一個短暫的插曲;「金銀大短缺」(Great Bullion Famine)是十五世紀中葉經濟困頓的時期,而短缺窘境持續了數十年。白銀當時是多數歐洲企業來往交易的媒介,但礙於礦產枯竭,加上歐洲對東方的貿易逆差甚大,因此白銀尤其稀缺。歐洲出口品(主要為布料)的價值遠低於進口商品。唯一可以購買歐洲精英想要的香料、絲綢和其他奢侈品的有價物質無非是金塊/金條、黃金和白銀。從短期來看,鑄幣短缺會嚴重影響獲得信貸的機會,尤其會衝擊高端的經濟層面。沒有了硬幣,就沒人能確定投資能有成果或別人能償還貸款。結果,在整個十五世紀中葉,歐洲經濟陷入嚴重的蕭條。

然而,從長遠來看,商行企業依舊熬過這段日子。由於鑄幣短缺,歐洲人便改變對貨幣和信貸的看法。人們採用幾乎不用鑄幣的交易方式,因為這種做法早已行之數個世紀,他們如今顯得更為自在嫻熟。到了十五世紀末期,鑄幣確實增加了,但這些體制卻沒有消失;它們反而讓新流通的白銀和黃金增加了效果,創造了更多的信貸,使其流向西歐的經濟體。

第三,時機很重要。例如,這些制度並不比印度古吉拉特(Gujarat)商人集中資本或中國福建農民對土地的估價方式優越多少,只是它們特別適合那個特定時期。它們很有效率,將資金導入一連串資本密集的過程。每個過程皆已存在許久,但注入它們的資本金額卻在短時間內增長了幾個量級。當投資者認為可以從中獲利,錢就會跟著錢流動。一旦國家財政豐厚,讓貸款人認為有利可圖,此時統治階層便可借更多的錢,如此一來,其他統治者也被迫依樣畫葫蘆。當商賈沿著西非海岸航行,帶回了黃金和奴隸,其他投資者也會看到商機,於是將資金投入到更野心勃勃的商業計畫。當印刷業能賺錢謀利時,更多的資金便流入這個行業。

關鍵時刻

本書著眼於一段四十年的時間,亦即從一四九○年到一五三○年。在這段期間,愈來愈多資本透過這種經濟制度框架流入市場。隨手俯拾其中一項過程,都能算是一項重大發展:諸多學者皓首窮經數十載,甚至花費數個世紀,撰文成書或激烈探討這些過程。箇中理由不難理解。舉例而言,印刷術問世之後,隨即全面引起訊息傳遞的革命。能在人類歷史上首度整合包括美洲在內的地區來達到真正的全球化並非小事一樁。在一五○○年左右的短短數十載,這些過程彼此交織碰撞。一切並非巧合;由於資金流通,這些過程便如火如荼進展。

每個過程都能讓世局動盪不安。馬丁.路德的思想如閃電般迅速傳揚出去,不到幾年便讓宗教改革運動傳播至歐洲邊緣地區,這一切都得歸功於剛剛廣為流行的印刷機。戰爭無處不在:從一四九四年義大利戰爭(Italian Wars)到羅馬之劫隔年的一五二八年,期間至少爆發三十二場戰事,士兵恣意屠殺義大利平民,偶爾甚至傷及數千名黎民百姓。然而,義大利只是其中一處兵燹戰火蹂躪的舞台。哥倫布於一四九二年啟航橫渡大西洋,此後這類征服者陸續登陸新世界,最終導致阿茲提克(Aztec)和印加(Inca)等帝國轟然倒下。他們那一代人橫征暴斂,剝削民脂民膏,將美洲寶藏盡數傾注到歐洲的流通資財,期間還殘害許多無辜原住民。

綜觀這些發展,任何一個都足以顛覆既定的世界秩序,而且它們都是非常短的時間內同時發生。它們並非獨自發生的現象,這些過程受到相同的潛在機制驅動,彼此強化,互為作用。然後,這些過程又與一連串不可預料的偶發事件碰撞(譬如:某些人物意外出生和死亡,以及下決策時間點之類的事件),從而引發前所未有的全球反應。

那是轉型的時代,歐洲生活和社會大幅改變的年代,深刻影響世界的未來格局。我們將其稱之為關鍵時刻(critical juncture),歷時數十載,危機四伏,變化劇烈,交融匯聚,徹底改變後續事件的進程。這個關鍵時刻導致路徑依賴(path dependence):這段激烈的變化時期過後,歐洲日後方能主宰全世界,不過從當時來看,西方統治全球的日子尚遠。綜觀這四十年,隨著(投資)報酬日益增加,投資規模也逐漸加大。當然,後續的三個世紀仍然出現不少關鍵時刻,最終方能導致工業革命。話雖如此,所有的關鍵時刻無不仰賴這一系列首次同步發生的基礎轉變。

歷史浩瀚,壯麗宏偉,這便是為何前述的四十載至關重要。然而,這也只算是故事的一半。另一半則是令人眼花繚亂、讓人惴惴不安和多事之秋的時代,也是當局者必須經歷的過程。遙想當年,那些活生生的血肉之軀真切感受大西洋的狂風從他們臉頰呼嘯而過,耳聞熙攘港口的喧鬧聲響,嗅到殺戮戰場燃燒的火藥氣味。這些古人四處征戰、飽受苦楚、彼此愛戀、遭人賤賣、務農耕作、紡織作布、成功名就和兵敗塗地,眼看著周遭世界發生不可逆轉的變化。

這些重大事件撼動了全世界,但若是沒有融入日常生活,便欠缺些許人間煙火味。為此,我挑選了九個人,讓讀者從他們身上一窺這段宏偉歷史。這些人俯仰一生,日常舉止無不體現資本、國家、戰爭和印刷等主要議題,他們既是主動驅策這些事件,卻又被動體驗它們。有些是響叮噹的大人物,譬如克里斯托弗.哥倫布、卡斯提爾的伊莎貝拉女王(Queen Isabella of Castile)和鄂圖曼帝國的蘇丹蘇萊曼大帝。其他人則是較為無名之輩,好比獨臂的德意志貴族格茨.馮.貝利欣根或頑強的英國羊毛貿易商約翰.赫里塔奇。透過這些人物的身世,可以更加了解這個時代,知道何謂利害攸關、何謂成王敗寇、何謂獲得丟失。

我們會輕易將這些改變視為積極正面的變化,將其視為浩瀚歷史長河的高潮。畢竟,這些改變直接引發了工業革命,從而締造現今的世界。人們總是輕易相信自己生活在最棒的世界,或者是相當不錯的世界。然而,若將這些轉變碾碎,融入人們(無論大人物或無名小卒)的真實生活,便能清楚看出這些轉變不一定是有益的(甚至通常是有害的),至少在他們短暫的人生歲月是如此。西方國家向外探索,結果大規模奴役百姓,為了征服異邦,不惜滅絕種族,甚至恣意掠奪整個大陸的資源。帝國崛起之後,向臣民橫征暴斂,收納資財,轉頭征戰四方,烽火連綿,無世無之,反令諸國生靈塗炭,陷入絕境。印刷術興起,引發了訊息革命,宗教改革於焉誕生,讓信徒便相互衝突,數代人攻訐殺伐,無數人因此枉死。為了創新和進步,某種程度的創造性破壞不可或缺,即使如此,破壞仍然是破壞。

不能遺忘古人付出的代價。這段重要的歷史時期奠定了諸多基礎,既有正面,也有負面,讓我們得以建構目前的現代世界;然而,資產負債表包括資產和負債,我們也該估算人類在那個時期付出的代價與收穫。

序

國家、資本與經濟制度:

歐洲崛起與世界分流的關鍵時刻

中央研究院歷史語言研究所/孔令偉

二十一世紀的全球化浪潮,不僅推動學界的研究趨勢,同時也吸引社會大眾的閱讀興趣。在此背景下,許多深入淺出的全球史著作問世,提出對全球化起源的多元解釋,其中有不少因近年中譯引介,而為臺灣讀者所悉。如美國耶魯大學教授韓森(Valerie Hansen)在《西元一千年》(The Year 1000)中,將全球化起源追溯至十一世紀前後世界各地的人員移動;又如前日本京都大學教授杉山正明《忽必烈的挑戰》(クビライの挑戦)一書,將十三世紀蒙古帝國的跨區域擴張與整合視為全球化的濫觴。至於本書作者帕特里克.懷曼(Patrick Wyman)則從歐洲史的視野出發,關注十五世紀九○年代至十六世紀三○年代間,政治、經濟、文化等方面的重大歷史發展。作者參考歷史制度論之概念框架,主張這四十年乃導致歐洲最終得以改變世界史長時段走向的「關鍵時刻」(critical juncture)。

不同於傳統歐洲史家將全球化起源歸因於一四九二年哥倫布地理大發現,本書作者試圖從長時段以及比較史學的觀點,深度考察近代早期(early modern)歐洲替日後西方崛起所奠定的基礎。為此,作者別出心裁地以九位出身各異的人物切入,探討近代早期歐洲在國家、貿易、軍事、技術與宗教等諸多面向發生的巨變。除了新武器和新制度所造就的軍事革命,以及受益於印刷術的宗教改革,作者尤其強調銀行借貸與金融網絡等經濟制度,在近代早期以後發揮了關鍵作用。作者指出,相較於同時期的鄂圖曼帝國或明朝,十六世紀以前戰事頻仍的歐洲各國,無論是軍事實力、經濟規模或貿易資源,皆有所不如;然而也正是因為競爭對抗及資源有限,歐洲各國在與商人以及金融業者互動的過程中,發展出有利於資本主義的經濟制度。歐洲的政經力量由是於十七世紀後產生結構性的增長,進而超越土耳其、中國等歐亞大陸上的既有強權。

本書各章所描繪的歐洲史人物,除了臺灣讀者在中學歷史課中聽過的哥倫布、馬丁路德以及神聖羅馬帝國查理五世等人外,亦包含不少社會大眾相對陌生者。然而本書並非通俗淺顯的歐洲史人物傳記合集,實際上作者主要的寫作目的在於以歷史人物為楔子,導引讀者瞭解推動近代早期歐洲歷史發展的不同社會階層與團體。例如,曾長期統治西班牙的卡斯提爾女王伊莎貝拉一世,便象徵著歐洲王室聯姻政治中具有主體能動性的貴族婦女,而她也是哥倫布等航海家的關鍵贊助者。此外,格茨.馮.貝利欣根(Götz von Berlichingen, 1480-1562)引領了貴族、傭兵等武裝團體;雅各布.富格爾(Jakob Fugger, 1459-1525)可謂實業家、金融家的體現;阿爾杜斯.馬努提烏斯(Aldus Manutius, 1449-1515)則代表了學者、印刷商等團體;在這些歷史名人之中,亦不乏像約翰.赫里塔奇(John Heritage)這樣相對平凡的中層商人。要言之,以上來自不同社會階層的人物,共同構築了近代早期歐洲多元的歷史面貌。

本書在關注近代早期歐洲內部發展的同時,亦留意以蘇萊曼一世為代表的鄂圖曼帝國,並將其版圖擴張視為影響歐洲史發展的重要因素。不僅如此,作者主張作為橫跨歐、亞、非強權的鄂圖曼帝國,其政治經濟實力較哈布斯堡王朝等歐洲政權有過之而無不及。本書因此帶出一項重要的比較史議題:為何十七世紀以降,西歐各國最終得以超越鄂圖曼帝國,進而引領全球化的浪潮?關於這點,作者在結論中給出相對簡明的答案,認為關鍵是不同國家所採取的經濟制度,在資本運用上具有結構性差異。

本書文字深入淺出,整體結構簡明。作者本人曾接受歷史學學術訓練,並以「書信、移動性以及羅馬帝國的衰亡」(Letters, Mobility, and the Fall of the Roman Empire)為論文題目,取得南加州大學博士學位。但他最終並未在學界任教,而是以自媒體從業者的身分,主持名為「歷史之潮」(Tides of History)的podcast。是故,作者不僅對學界先行研究有較好的掌握,同時亦能兼顧社會大眾期待的閱讀趣味,並從具體歷史人物以及個案出發,進而對「大分流」等宏觀歷史議題作出回應。盡信書不如無書,至於作者的立論是否具有說服力,仍待讀者以獨立思考自行檢閱。

書摘/試閱

第一章

哥倫布與航海探險

一四九三年三月四日

一陣狂風猶如刀刃,劃過一艘小船的索具。東南偏南的風鼓滿船的三角帆,推動著破舊船體,使其乘風破浪,穿越波濤洶湧的東大西洋。三月初並非出海的好時節,尤其此時正值冬季末尾。眾水手心知肚明,往年冬季都不如今年這般嚴酷危險。伊比利亞半島(Iberian Peninsula)周圍的大海,巨浪滔天,一艘又一艘的帆船在此遭逢劫難,不幸葬身海底。幸運的是,妮娜號(Niña) 與嘶吼狂風搏鬥數週之後,終於抵達了家門口。

熙熙攘攘的港口就在前方,近在咫尺。船長面容疲憊,眼睛凹陷,站在船尾甲板上,看著逐漸逼近的市容。他年約四十歲,數十載遠征異域,南抵西非熾熱的赤道海岸,北達冰島與北大西洋冰封寒境,身處浩瀚汪洋,無時無日不暴露於灼熱驕陽與鹽霧之中。他飽經風霜,臉上佈滿皺紋,猶如皮革褶紋。這位船長名稱為何,完全取決於他當時身處何地:在家鄉熱那亞(Genoa),他名叫Cristoforo Colombo或Christoffa Corombo;到了西班牙或葡萄牙,人們稱他Cristóbal Colón。當年博儒之士皆喜愛拉丁語,這位船長的拉丁文名字則是Christophorus Columbus。

自從哥倫布帶領三艘帆船從西班牙安達魯西亞(Andalusia)海岸的帕洛斯(Palos)小港出發以來,已經過了七個月。歲月漫長,期間充滿挑戰,過程驚險萬分。他們先沿著非洲海岸向南航行到加那利群島(Canary Islands),途經哥倫布非常熟悉的海域。他先前至少去過一次南方,熟知當地的風向與洋流。隨著西班牙和葡萄牙船隻從加那利群島和西非大河帶回珍貴的貨物(和奴隸),愈來愈多人便驅船行駛於這些海上航線。

哥倫布熟稔海洋,習得不少實用的航海技能,故能獲得啟發而有所突破,心想若要往西橫渡大西洋,必須藉助西風。哥倫布深信,只要憑藉風勢,便能迅速抵達亞洲,尋寶致富,而在加那利群島附近,西風長年不斷。

這種航海構想證據薄弱,但哥倫布與一幫水手卻憑藉著它,一舉突破歐洲航海知識的極限,向西航行到未知之境。六週之後,亦即一四九二年十月十二日,他們看見了陸地。

他們在加勒比海的巴哈馬群島(Bahamas)或特克斯群島(Turks)和開科斯群島(Caicos)的某處登陸。在後續的三個月裡,哥倫布沿著這個新世界的海岸航行,標記了古巴和伊斯帕紐拉島(Hispaniola,又名海地島﹝Haiti﹞,意為「群山之地」)的海岸線,然後向東,橫渡大西洋後返家。哥倫布確信自己抵達了亞洲海岸。

他當然錯得離譜,但那次航行卻改變了歷史進程。不到數十年,舊世界的疾病將肆虐新世界百姓。西班牙征服者(conquistador)將推翻印加與墨西哥帝國 。美洲財寶將源源不斷流入西班牙國王的金庫,讓國庫充盈,使帝國遂行征服四大洲的宏圖霸業。

當妮娜號蹣跚駛進里斯本(Lisbon)外的雷斯特洛(Restelo)港口時,上述的一切仍在未定之天。一個月之前,哥倫布的船隊在北大西洋的亞速群島(Azores)附近遭遇一場暴風雨,妮娜號便與另一艘倖存的平塔號(Pinta)分開。根據哥倫布的日記,還有一場可怕的風暴,狂暴至極,浪濤千丈,「幾乎把船掀至半空」,妮娜號不得不駛入這個港口避難。此處恰好是塔古斯河(Tagus)的河口,乃是通往葡萄牙里斯本的門戶,而非屬於西班牙伊莎貝拉女王與斐迪南國王(Ferdinand)的某座城市。話雖如此,與西班牙的塞維爾(Seville)或巴塞隆納(Barcelona)相比,葡萄牙港口更是位於歐洲的中心,而當時歐洲各國正積極向外擴張。

回顧當年,歐洲列強不斷擴充版圖,里斯本身先士卒,戮力開拓疆域,而無論哥倫布和他的船員受僱於誰,他們皆是開疆拓土的典型代表。哥倫布這位熱那亞水手與其他葡萄牙船員沒兩樣,並非高瞻遠矚之輩,敢於冒險犯難,投身汪洋,與狂風暴雨搏鬥,以及抗衡複雜萬分的洋流;他們實則利益薰心,欲望無底,一路強取豪奪,想著發家致富,最終落得遺臭萬年的地步。

當年的商賈投資者與戮力建設國家的君王攜手合作,哥倫布及其同夥方能出海探索,遠征異域。妮娜號之類的船隻並非憑空出現。此外,船員經驗豐富,得花高價聘僱這些老手,甲板羅列的大砲更是造價高昂,這些也無法憑空出現,需要耗費鉅資。資本家出資襄贊,皇室鼎力相助,雙管齊下,方能水到渠成,一應俱全。唯有商賈投資者才拿得出銀兩去資助探險事業,也只有皇家貴冑方能動用國家權力提供保護傘,保障金融家渴求的壟斷權利。

先前耗費兩個世紀鋪墊,終於締造了這個時代,此時此刻,全球才真正首度融為一體。這種轉變之所以發生,並非著名的探險家冒險犯難,艱苦探索未知疆域,而是種種政經因素交融而成,好比商人手持羽管筆在分類帳上書寫記帳、權勢震天的皇室官員與穩重嚴肅的義大利資本家籌謀大計,以及市面出現信用狀與商業合約。一四九○年代,大量資金湧入市場,原本臨時起意的航海探索旅程,一夕之間便轉變為縱橫四海、遠征異域的宏偉計畫。

大西洋擴張的根源

海水散發著鹹味,伴隨著中世紀末期城市居民的體味和動物糞便的惡臭,兩者融為一體,在新來者駕船駛入港口時陣陣飄向他們。教堂鐘聲響起,聲響緩慢規律,肅穆綿長,港口繁忙的造船廠傳出陣陣的敲打與鋸木聲,小販的吆喝聲不時響起,向民眾兜售馬拉蓋塔椒(malagueta pepper)和剛捕獲的鮮魚。微風習習,拉雜聲響此起彼落,交織成一片,縈繞於耳際。時值隆冬,寒風刺骨,德意志冶金專家和鑄造砲管的工匠躲在一隅瑟縮發抖,身旁是從幾內亞海岸(Guinea coast)運來的非洲黑奴,另有手指沾滿墨水的佛羅倫斯有錢人。這些人不是自願、便是被迫前來里斯本,吸引他們來此地的,就是以利潤為導向的金融網絡。

一百五十多年以來,航海艦隊一直從這座城市出發,乘風破浪,往南航行,探索鮮為人知或未知的地域。這些船隻載滿嘉泰羅尼亞人、熱那亞人和葡萄牙水手,沿著摩洛哥繁榮富庶的海岸線緩緩前行。伊比利亞半島往南約一千二百英里處是加那利群島。羅馬人早已知道這群島嶼,但羅馬帝國覆滅之後,中世紀百姓卻渾然不知它們的存在。熱那亞人領導的探險隊在一三三○年代發現這些島嶼,歐洲各國很快便得知這項消息,這些新鮮事物令歐洲人興奮無比。消息一傳開,大批人馬紛紛加入探險行列,多數人以馬約卡島(Majorca)為基地出海冒險,沿著非洲海岸往南深入未知領域。加泰羅尼亞地圖繪製師和嫻熟老練的地中海水手攜手合作,仔細描繪新的海航路線,同時標記危險淺灘,同時將風向與洋流繪入海圖。航海探險在十四世紀中葉停頓了一段時期,但一四○○年以後,風潮不久便再度興起,法國探險隊在卡斯提爾國王的許可下率先征服加那利群島。

在十五世紀時,葡萄牙人最熱衷於出海探險。自此以後,民眾談論地理大發現/大航海時代(Age of Discovery)時,總會提及葡萄牙親王亨利王子(Prince Henry “the Navigator”,生於一三九四年,卒於一四六○年),盛讚其締造豐功偉業 ,但人們不明究理,著實過譽甚矣。亨利並非具有遠見之士,促使落後的歐洲迎頭趕上,領先全球,奠定日後現代化的基礎。只要檢閱十五世紀的史實,便知葡萄牙人在眾所矚目的亨利王子時代之前便熱衷於前往大西洋探險。在西歐和北歐熙來攘往的港口,早已隨處可見葡萄牙水手和船隻。話雖如此,亨利頻頻派船於大西洋四處巡遊探險,表示愈來愈多人願意投身航海事業。這股風潮興起之後,奠定了航海活動的基礎,方有哥倫布數十載之後出海探險的壯舉。

在這種環境中,有一點非常突出:人們熱衷於追求財富,而且為達目的,不惜訴諸暴力。強烈的宗教情懷,亦即十字軍東征的執念,加上崇高的騎士精神,兩者相互編織,織成一幅血跡斑斑的掛毯,背後潛藏追求豐厚利益的欲望。接受亨利王子贊助的水手或後期探險的哥倫布,這些早期前往大西洋探險的人並非大膽無私的探險家,一心前往遙遠的未知水域探詢新知。他們是以暴力遂行己意,依循商業模式牟利,大玩兩手策略,時而發動宗教戰爭,時而追逐錢財利益。

哥倫布之所以會投身大西洋冒險犯難,以下便是其中一項決定性因素:亨利王子自詡俠義騎士,懷抱十字軍熱情,奮勇對抗穆斯林。他也算眼光獨到的投資者,不時盤算涉獵各項事業,藉此賺取錢銀。他念茲在茲,想方設法發達致富,難怪會對大西洋航海事業如此著迷。亨利的私人家族由下屬組成,組織綿密廣泛,這些騎士是他的私交,而非直系親屬。眾人忙裡忙外,替亨利打點各類相關事業。亨利家族位於以利益導向的投資網絡核心,往來人士三教九流,有商人、船主、資本家與達官貴族。

當海盜劫掠錢財(通常是打劫穆斯林)便是一種有利可圖的勾當。對於亨利家族的騎士而言,甚至在葡萄牙貴族的眼中,劫掠錢財既可宣洩暴力,又能撈到大筆錢銀,何樂而不為。這種行徑泛稱「私掠」(corsairing),地中海西部偶爾會爆發小型戰鬥,便是因為有人在幹這類勾當。私掠船會隨意挑選目標:如果可以辯稱某些基督教船隻與穆斯林進行交易,他們便會向這些船隻動歪腦筋。

至於能打劫誰,沒人說得準,要視情況而定。舉例而言,某個名叫弗萊.貢薩洛.韋略(Fray Gonçalo Velho)的傢伙曾經擔任亨利王子麾下某艘船艦的船長。他在一四二六年試圖襲擊一艘顯然屬於基督徒的商船。韋略不但是基督徒,還是名為基督勳章(Order of Christ)的軍事宗教組織成員。沒料到,韋略竟然失手,他和船員被俘虜,船隻被拖進瓦倫西亞(Valencia)的港口。韋略和亨利王子後來接到一封來自亞拉岡(Aragon)國王的信件,國王怒不可遏,在信中嚴詞譴責他們,兩人只得摸摸鼻子,自認倒楣。回想當年,有誰不想在公海趁火打劫,搶奪錢財,難怪在大西洋的早期航海歷史上,私掠行徑層出不窮。在那個年代,時局動盪,盜匪猖獗,劫掠行船,可謂司空見慣。

此外,基督徒與穆斯林廝殺多年,早已想出各類口號,宣揚騎士精神與十字軍理念。只要高舉這片旗纛,便可滿口仁義道德,藉機奪取加那利群島:由亨利家族成員率領的遠征軍船堅炮利,誓言要使信奉異教的加那利人「皈依」基督教。替亨利王子寫過傳記的彼得.羅素(Peter Russell)如此寫道:「套用亨利的講法,讓人皈依(conversion)和奴役他人(enslavement)這兩個詞語是可以互換的。」這些傢伙想讓剛遇到的異教徒皈依基督教,又盤算著剝削他們,從中謀利。這種雙重念頭將在新興的大西洋世界陰魂不散,鬼影幢幢迷惑眾生,七十年後胎生轉世,降臨哥倫布頭上,使其橫生歹念,剛抵達新世界時,便知該如何對付當地土著。

由於亨利贊助的征服加那利群島計畫一敗塗地,他主導的私掠活動依舊沒有停歇,掛著他旗幟的其他船艦陸續沿著西非海岸向南航行。從非洲西北部的海岸向內陸望去,撒哈拉沙漠看似一望無際,鳥飛絕,人蹤滅,儼然是一道可怕的天然屏障。摩洛哥南部偶爾會出現一排房舍和崎嶇蜿蜒的水灣,此時也消失無影。撒哈拉沙丘如波浪般連綿起伏,一直延伸到海岸線。勁風陣陣吹來,風向難測,不斷拉扯小型帆船,似乎要讓其撞上裸露岩塊與鋸齒狀礁石,將船體從船頭到船尾撕裂扯爛,讓船員葬身異域,客死天涯。

在一四三五年和一四三六年,由亨利直接贊助並由其家族成員帶領的船隊再度深入險境。當時,船員要完成兩項使命,一是追求財富,牟取金銀,二是繪製地圖,標記這片荒涼的海岸線。船員除了向穆斯林掮客買了一些奴隸,幾乎沒有直接發掘到財寶。他們之所以繼續勇往直前,乃是心存希望,堅信能夠找到黃金。

當時的歐洲人認為,黃金來自非洲更南端之處。他們只有模糊的概念,但大致理解正確:概念模糊,因為他們不知非洲的模樣;大致正確,因為絕大多數的黃金確實都是從西非穿越撒哈拉沙漠之後才運抵歐洲。無論在哪個時代,黃金都具有高價值,但十五世紀上半葉尤其如此。曾幾何時,歐洲一直短缺白銀與黃金。歐洲當時礦產枯竭,與東方的貿易逆差又居高不下,導致貴金屬嚴重缺乏。

當時有一條長途貿易網絡,透過穿越中亞和中東的交易路線,將西歐與非洲、印度洋和東亞連接起來。在這條綿長的網絡中,西歐可謂一潭死水,屬於落後地區,既沒有可出口的貴金屬或珍貴香料,量產的布匹也不受東方世界喜好;倫敦和巴黎更是罕見來自卡利刻特(Calicut) 和撒馬爾罕(Samarkand) 的商人。這就是為何歐洲輕快帆船(caravel)會駛入(對他們而言)未知水域去搜奇尋寶,而沒有同等數量的強大中國式帆船(junk)或印度單桅帆船(dhow)遠渡重洋去探險。

為了尋找黃金,直接獲取鉅額財富,葡萄牙人才會在亨利的支持下往南航行,探險異域。葡萄牙人沿著非洲西海岸線緩緩前行,逐漸進入複雜的商業世界,這個世界已經與地中海(特別是非洲西北部馬格里布﹝Maghreb﹞和埃及﹝Egypt﹞等穆斯林國家)聯繫甚深。當地貿易商會確保自己能夠取得黃金這種貴金屬。從馬里(Mali)到摩洛哥(Morocco)再到開羅(Cairo)及更遠地區有一條交易路線,可從中獲取各種商品,林林總總,包括布料、鐵、銅與貝殼,而黃金就是其中之一。蓄奴販賣早已存在數個世紀,奴隸是當中非常突出的商品。葡萄牙人很快便發覺,黃金並非最能立即獲取的商品,黑奴才是。

在整個一四四○年代和後續的日子,亨利獲得了在撒哈拉海岸著名的波哈多角(Cape Bojador)以南的貿易壟斷權。他早期販賣奴隸,賺取大筆錢財,方能持續挹注資金,讓手下從事航海事業。亨利家族的某位成員甚至率領部眾去執行突襲計畫,他們穿越塞內加爾河(Senegal River)河口去捕捉非洲人充當奴隸。到了一四五○年代,有些人更深入探險,主要是威尼斯人和熱那亞的商賈兼冒險家,這些人繼續向南航行,最遠抵達如今的幾內亞比索(Guinea-Bissau)。

在後續數個世紀裡,報章媒體大書特書亨利王子的豐功偉業。亨利在一四五○年代委託人撰寫一本紀述,方能享有這等聲譽。該書將他美化得幾近偶像,作者以崇拜口吻寫道:「哦,盛哉王子,汝堪比神祇!吾庶竭駑鈍,斗膽落筆成文,唯恐掛一漏萬,疏漏甚多,懇求汝心懷美德,耐心包容。汝行止高尚,仰之彌高,吾欲闡述爾之美德,著實榮光四射,朗耀如日華。」這段文字替該書定下基調。諷刺的是,亨利於一四六○年去世之後,葡萄牙人更加前仆後繼,出海探險,一展鴻圖。

費爾南.戈梅斯與大西洋早期的商賈投資者

一四六九年,亨利擁有的皇家壟斷權被轉包給名叫費爾南.戈梅斯(Fernão Gomes)的里斯本商人。戈梅斯人脈甚廣,結識不少達官貴人,獲得這項獨佔權之後便毫不手軟,大肆利用。他結合人脈與錢脈,玩弄金權遊戲,替早期的大西洋世界定下了基調。

在早期大西洋擴張的歷程中,這個階段至關重要,戈梅斯雖舉足輕重,卻為人低調,行事成謎,鮮少關於他的貿易記錄保存至今,即使有所留存,也是斷簡殘篇。儘管如此,從他身上依舊能窺視昔日的大西洋世界,當年以利益為導向,後期才會誕生哥倫布這號人物。我們也能看到十五世紀末期的金融網絡如何資助豪傑之士,激勵其揚帆遠航,奪取財貨。

戈梅斯是葡萄牙人,與阿方索五世國王(King Afonso V)的家族關係密切。當時非洲貿易並非自由開放的市場;戈梅斯是次等貴族和縉紳商人(gentleman-merchant),堂而皇之利用皇室人脈購買壟斷權。國王當時財政困窘,捉襟見肘,出租了獨佔權,便有穩定收入,足以解燃眉之急。戈梅斯為此只支付了二十萬雷伊(rei) ,大約是購買二十五個奴隸的價格,而且付了這些款項,經常還能減稅。即便如此,葡萄牙王室依舊在一四七三年又以低價將另一項壟斷權租給他,讓他獨佔馬拉蓋塔椒貿易。戈梅斯的人脈不限於王公貴族。里斯本商界充斥富豪名流,三教九流,魚龍混雜,戈梅斯卻能鶴立雞群。他娶了某位重要的法蘭德斯外籍商人馬丁.萊姆(Martin Lem/Leme)的女兒,似乎通吃整個里斯本商界,處處都有錢脈。

某些里斯本商人和資本家跟戈梅斯一樣,也是葡萄牙人。其他人則來自其別處,比如戈梅斯的岳父就是法蘭德斯人。義大利的主要城市都在里斯本設置前哨站:佛羅倫斯人、威尼斯人和熱那亞人都在當地派駐代表。這些外籍商人的氏族會彼此做生意,緊密團結,忠於家族,盡公民職責,同時與遙遠的家鄉城市保持聯繫。不同族群也會互相往來,從廣大的交際網絡匯集資金,投資於各種牟利事業。他們對於信貸、投資和風險抱持雷同觀點,彼此合作毫無障礙,各方皆信任讓他們往來交易的制度框架。早在一四五六年,戈梅斯的岳父萊姆便壟斷了軟木貿易,與一位葡萄牙商人和一些熱那亞人合作賺錢。

這些里斯本商人大多是常駐當地的資本家,而非商賈冒險家。他們握有大筆資金,經常四處投資,總是著眼於獲取最大的利潤。他們集中資金,合作的計畫愈來愈大。戈梅斯前往西非的航海冒險便是典型案例:一次有高達二十艘船從里斯本港口出發去從事象牙、黃金與奴隸的貿易。其他人則繼續沿著海岸線往南航行,一邊航行一邊測繪,總是按照合約尋找商機。戈梅斯的船隻深入幾內亞灣(Gulf of Guinea),然後向南越過赤道,歐洲人又多了兩千多英里的詳細海航知識。從一四六九年到一四七五年,戈梅斯壟斷貿易達六年之久,與他簽訂合約的船隻快速累積新知,速度遠勝於他們當年和亨利合作的時期。

從事這種遠航探險極為昂貴。整裝一艘船,然後耗費數月,航行六千英里,從里斯本抵達幾內亞灣,光是如此,便得投入一筆巨款,遑論要整備整支艦隊。要從事這類活動,先決條件是要具備深厚的國際人脈以及能夠運用金融網絡。有哪個金主投資後不想獲得利潤?戈梅斯及其里斯本同夥也不例外。從倫敦到塞維爾,地中海西部和大西洋的主要海事中心都有類似的商業和金融網絡。

在這些金融網絡中,義大利人(尤其熱那亞的外籍商賈)尤為突出。他們是重要的合作夥伴,替戈梅斯和許多其他的探險事業(包括哥倫布的遠航探險)提供資金。熱那亞位於義大利半島的腋窩,義大利在當地與西歐大陸的多數地區相連,因此熱那亞是地中海的主要商業和金融中心之一。熱那亞的船隻航行於彼此相連的海域,從黑海(Black Sea)大草原邊緣到黎凡特(Levant)、倫敦和比利時的布魯日(Bruges),隨處可見它們的蹤影。從十二世紀起,財富開始流入這座城市,因為歐洲人採用一套複雜的金融工具和體制,讓長途貿易愈來愈有利可圖,如此方能財源滾滾。精明而富有的熱那亞人四散於歐洲各地,運用無法毀約的商業合同、匯票和保險契約,積極從事貿易。

威尼斯建立了海外據點,最終建立義大利帝國,佛羅倫斯主宰了它的托斯卡(Tuscan)腹地、米蘭則雄霸義大利北部;然而,到了十五世紀下半葉,熱那亞尚未具備強大的政治力量。當地政界群龍無首,暴力橫行,寡頭統治集團彼此相爭,鬥得你死我活。從一三七八年至一三八一年,熱那亞與威尼斯爆發最後一次大戰,熱那亞幾乎征服了威尼斯;然而,戰後不到十五年,威尼斯便重拾海上的霸權地位,反觀熱那亞則臣服於法國君主,只為了貪圖表面上的政治穩定。此後,強勢的米蘭維斯康提(Visconti)家族的眾公爵統治熱那亞,熱那亞的殖民領地隨後便落入各種敵對勢力之手。

雖然熱那亞無法成為地中海的主要政治舞台,熱那亞人卻在地中海的商業和金融網絡愈來愈舉足輕重。他們早已散居在地中海的東部和西部地區,在其他政體內建構了自治的殖民地和僑居社區。從突尼斯(Tunis)到里斯本,地中海西部的每座主要城市都有熱那亞商人。熱那亞人在伊比利亞半島落腳之後,散居在卡斯提爾、亞拉岡和葡萄牙,安達魯西亞的港口城市塞維爾尤其可見熱那亞人。他們如同變色龍,會與當地精英通婚,煞費苦心融入新社會。早期要遠航大西洋,需要資本家贊助,而這些外籍的熱那亞商賈便屬精明卓越的投資者。除了威尼斯商人,沒有任何歐洲人比熱那亞人更懂得海上貿易以及如何支付相關費用。然而,威尼斯人通常只關注地中海東部(而非西部)的貿易。熱那亞人的金融活動便是開啟地理大發現的關鍵鑰匙之一。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。