商品簡介

作者簡介

序

目次

書摘/試閱

商品簡介

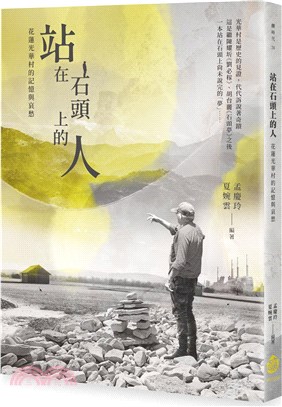

抗戰結束,國共交惡,中國內戰激烈,國共雙方在全國各地抓丁,這些被迫來台的少年,在軍中歷經風霜;中年後參與花東開發大隊(西寶、泰來墾區)。他們住草寮,忍受飢寒、酷熱,挖石修堤。最後在木瓜溪河床地填河造地、開挖水道、修路造田,落腳花蓮光華,形成新聚落。

在田園美宅、稻禾搖曳的背後,光華村有煙囪、垃圾場臭氣問題亟待解決。作者們記農場牌坊、石碑,述大圳、公車站牌,採訪從徐蚌、古寧頭、北韓死裡逃生者,續寫第二代成長故事,滿載歷史的記憶與哀愁。

各界推薦人

游淑貞(花蓮縣吉安鄉鄉長)

石福春(光華社區發展協會理事長)

須文蔚(詩人、台師大文學院副院長)

王年雙(前彰師大國文系系主任、台文所所長)

──真情推薦

★光華村是歷史的見證,代代訴說著奇蹟。這是繼陳耀圻《劉必稼》、胡台麗《石頭夢》之後,一本站在石頭上尚未說完的「夢」……

★在田園美宅、稻禾搖曳的背後,光華村有煙囪、垃圾場臭氣問題亟待解決。作者們記農場牌坊、石碑,述大圳、公車站牌,採訪從徐蚌、古寧頭、北韓死裡逃生者,續寫第二代成長故事,滿載歷史的記憶與哀愁。

在田園美宅、稻禾搖曳的背後,光華村有煙囪、垃圾場臭氣問題亟待解決。作者們記農場牌坊、石碑,述大圳、公車站牌,採訪從徐蚌、古寧頭、北韓死裡逃生者,續寫第二代成長故事,滿載歷史的記憶與哀愁。

各界推薦人

游淑貞(花蓮縣吉安鄉鄉長)

石福春(光華社區發展協會理事長)

須文蔚(詩人、台師大文學院副院長)

王年雙(前彰師大國文系系主任、台文所所長)

──真情推薦

★光華村是歷史的見證,代代訴說著奇蹟。這是繼陳耀圻《劉必稼》、胡台麗《石頭夢》之後,一本站在石頭上尚未說完的「夢」……

★在田園美宅、稻禾搖曳的背後,光華村有煙囪、垃圾場臭氣問題亟待解決。作者們記農場牌坊、石碑,述大圳、公車站牌,採訪從徐蚌、古寧頭、北韓死裡逃生者,續寫第二代成長故事,滿載歷史的記憶與哀愁。

作者簡介

編著╱孟慶玲

1955年生,政大中文系畢業,台師大國研所結業。曾任私立協和商工、文德女中、北一女國文教師。著有《聲律啟蒙語文習作――作文寶典壹輯、貳輯》、《今月照古道――北一女中古文閱讀心得》,(耕書園出版)三本高中生延伸教材。服務33年退休,定居花蓮吉安鄉光華村已十年。對光華村的前身――光華農場的場員特別關懷,開始著手記錄老兵的口述歷史,看見他們走過戰火的不平凡人生。

編著╱夏婉雲

中文博、兒文碩、花師畢,現為東吳兼任助理教授、兒童文學學會常務監事。花蓮教育大學傑出校友,得過金鼎獎、教育部創作獎,及各縣市散文、新詩獎、兒童文學獎;獲國藝會等補助,作品選入國小教科書。代表著作:新詩《頑石也點頭──別樣花蓮》、詩論《時間的擾動》、兒文《穿紅背心的野鴨》,出版18本書。

1955年生,政大中文系畢業,台師大國研所結業。曾任私立協和商工、文德女中、北一女國文教師。著有《聲律啟蒙語文習作――作文寶典壹輯、貳輯》、《今月照古道――北一女中古文閱讀心得》,(耕書園出版)三本高中生延伸教材。服務33年退休,定居花蓮吉安鄉光華村已十年。對光華村的前身――光華農場的場員特別關懷,開始著手記錄老兵的口述歷史,看見他們走過戰火的不平凡人生。

編著╱夏婉雲

中文博、兒文碩、花師畢,現為東吳兼任助理教授、兒童文學學會常務監事。花蓮教育大學傑出校友,得過金鼎獎、教育部創作獎,及各縣市散文、新詩獎、兒童文學獎;獲國藝會等補助,作品選入國小教科書。代表著作:新詩《頑石也點頭──別樣花蓮》、詩論《時間的擾動》、兒文《穿紅背心的野鴨》,出版18本書。

序

【序一】再一次堆起石頭 構築我們的夢想家園

╱游淑貞(花蓮縣吉安鄉鄉長)

首先很感謝夏婉雲與孟慶玲兩位老師的抬愛,讓 淑貞有幸為這本地方重要的文史著作作序。

歷史不僅是書本上的流水記事,更是昔時每個地方人與人、人與事物產生不同的連結和互動,而形成豐富的生活樣貌與情感,或隱或現的體現成為在地文化。然而,隨著物換星移,聚落與生活型態逐漸產生新的樣貌,這樣的改變總是令人憂喜參半,在愛恨交織間常也說不清、道不明,可喜的是仍有如同本書作者夏、孟兩位老師等熱愛鄉土的好朋友,長期透過文獻的爬梳,以及田野調查、口述訪談,當此歷史的節點中,將「光華村原來的樣子」書寫成冊,讓後人能將記憶延續,也把我們對光華村的情感再次凝結不忘。

吉安鄉公所也曾在今(民國一一一年)年三月舉辦了「【一九四九彼岸到此岸──落土生根成家園】吉安榮民與眷村故事特展」,記敘吉安眷村榮民從戰爭遷徙到吉安鄉安身立命、開枝散葉的生活縮影及點滴故事。同樣的,我們的目的除了感念前人種樹的辛勞,也希望能將這樣的歷史記憶轉化成砥礪我們持續前行的基石。

光華村裡的每一扇門、一卡皮箱、每墩砌石,以及一碗麵,背後都有一段大時代的故事,幾十年來承載了許多歷史的哀愁。我們應該「鑑往知來」,用心感受前人行誼、體會每一段故事裡的「言外之意」,帶著感恩的心、族群共榮,在光華村牽起每一雙手,再次攜手堆起石頭,造就百福具臻的家園。

================================

【序二】默默承受吉安鄉垃圾的光華村

╱石福春(光華社區發展協會理事長)

光華村早年是一群老兵在木瓜溪河床邊開發出來的新社區。我剛來的時候,整片農地周圍到處都是老兵辛苦挖出的石頭所砌築的石頭牆。

我在新北市板橋區長大,求學時認識了內人,幾經交往後終於有這份姻緣,我隨她來到了花蓮。由於宗教信仰的因素,需要較大的庭院,那時到處看房子,都不合適,在高人指點下,終於在光華村找到了目前住的農地。只看了一次,就買下,因為有感受到這塊地是寶地。就在八十七年,我的家蓋好了,正式入住光華村。

的確,光華村很美,居住環境很好,從我家就可以直接欣賞奇萊山的美景,據說光華是全台少數幾個在平地可以欣賞奇萊美景的地點。

到了九十四年,鄉公所要在光華五街和華城路之間蓋吉安鄉垃圾掩埋場,當然引起村民的反彈,我也是在那時候開始參與村內的抗議活動。可嘆的是都只是陳情沒有收到絲毫實質的效果,垃圾掩埋場還是蓋了。當時有位伯伯說:「我們光華村終於勇敢向政府說不。」那是老兵第一次走出來抗議。

無效的陳情抗議完吉安鄉垃圾掩埋場之後,緊接著又陳情抗議龍巖納骨塔,就有了對話談條件的機會。到了一○五年陳情抗議縣政府的北區五鄉鎮垃圾轉運站,幸好這次抵抗成功,政府終於知道光華的能量,不能再對光華村予取予求。但吉安鄉垃圾掩埋場從一開始抗議失敗,演變成掩埋期滿卻變身為吉安鄉的垃圾轉運站,十八個村的垃圾,獨臭一個光華村,光華人要勇敢發聲、勇敢反抗,政府父母官請拿出能力,解除民瘼。

從陳情抗議接觸了鄰居,參與了社區業務,曾經擔任了光華社區發展協會第五屆的總幹事,光華村老人會的副幹事。那時農場場員還將近有五十位,常常聽很多伯伯講起光華村開墾的故事,很有趣。後來社區來了孟慶玲老師,從她口中才知道這些故事很珍貴,她也很積極記錄了他們的歷史,幸好記錄得早,這些耆老一個個離開總算挽救了一些史實,讓後來來光華村的人知道光華村的歷史。

孟老師做這些工作很辛苦,後來陸續有曾碧霞老師、邱秀蓮女士和劉春興先生的參與,對光華社區的文史工作大有助益。夏婉雲老師的積極申請計畫、協助出書,更是功不可沒。我謹代表光華社區向默默付出的文史工作者致敬,謝謝你們為光華社區的付出,因為你們,光華村的歷史將永遠傳承下去。

================================

【序三】漂流木般枯槁的身世與家園──推介《站在石頭上的人》

╱須文蔚(詩人、台師大文學院副院長)

在東華大學任教二十年間,我曾帶領同學深入中橫沿路的農場,探訪鑿山的造路人,也曾進入壽豐鄉的共和村,訪問拓墾荒地建立農場的榮民、眷屬與陸續遷入凋零村落的居民。聽到無數戰士解甲卻無田可歸,離散飄零於山巔、溪谷、平原間,如一截截漂流木的血淚故事。

中橫公路絕大多數的工程,是由退伍軍人以十字鎬與炸藥,冒著生命危險開通的,其中殉難者二一二人,受傷者高達七○二人。世人或許聽聞過工程的艱辛,但未必知道,中橫的開通也有著安置榮民的政策意涵,公路沿線開設了不少大小的農場與事業,讓退役官兵得以安身立命於深山與雲霧中。我曾寫下〈雨雪霏霏〉一詩,感念紀錄開路工人的艱辛,也把人們遺忘於山谷的幾代人身影描繪出:

採鳥巢蕨的孤兒眼淚落地成霜

凝結了父親遺留泥濘中的腳印

凍傷了正要結果的我

早夭的種子是無聲炸藥

重力加速度如萬千落石

沒有擊中築路的爺爺

沒有誤殺種菜的爸爸

新寡的婦人把農藥退給供應商

開放高麗菜園給紋白蝶與小菜蛾

把兩代人的肝癌火葬骨灰罈中

歸還孩子的吉林鄉音給祖輩

我綻放白色哀思在母子的黑髮上

以高山上的雪山菫菜之眼,冷眼觀看榮民與孩子在谷地中種植,讓農藥傷害了身體健康而死去,道出雲霧中令人哀傷的故事。

接著在一九六○年代,政府進一步號召四千五百位榮民,以美援經費,成立兩個「開發總隊」,在花蓮和台東一帶,開始拓墾溪谷兩旁的荒地。於一批乾瘦枯槁的兵士,如漂流木一樣散佈在鵝卵石上,以鋤頭與雙手,堆疊石頭為堤防,將石礫地馴化為良田,我和同學們書寫的《共和流光》一書,就見證了花蓮農場所在地共和村的前世今生。

相較於位於甘蔗田中的共和村,享有日本殖民者設置糖廠建築群的遺澤,帶來文史工作者與觀光客的垂青,木瓜溪對岸的光華村就更顯得寂寥,村門口水泥牌樓上:「發揮戰鬥精神築堤與河海爭地,完成開發任務拓荒使沙礫為田。」寥寥數語,實在無法道盡此地人們的辛酸。所幸有孟慶玲與夏婉雲兩位老師及多位朋友以歷史學家的口述歷史方法,以報導文學作家的細膩筆法,讓弱小與邊緣的光華村民能集體發聲,在《站在石頭上的人:花蓮光華村的記憶與哀愁》輪番上陣,講述在國共內戰與韓戰的經歷、「開發總隊」勞動的艱苦、在石礫地上耕作的不易乃至飽受忽略下的各種生存挑戰。

《站在石頭上的人》一書的本質是口述史,有著珍貴無比的時代意義,一方面如同洛夫《漂木》中的哀嘆:「我低頭向自己內部的深處窺探╲果然是那預期的樣子╲片瓦無存」,呈現出讓時代棄置的人們,他們漂流木般枯槁的身世與家園。

讀來更令人唏噓的是,光華村不僅缺乏產業的協助,住民必須務農或打零工維生,更長期遭受鄰居「中華紙漿廠」空污的霸凌,但住民又多仰賴工廠提供工作機會,愛恨交錯的情結,也糾結在本書中。更讓人哀傷的是,千禧年後,光華村還要忍受垃圾掩埋場的肆虐。作為紀實文學,書寫本身有著抗議的意圖,孟慶玲與夏婉雲等人更有意為村民發聲,誠如蘭瑟(S. S. Lanser)在《虛構的權威》(Fiction of Authority)一書中所言,讓群體共同發聲至為重要,因為各種聲音的集合就是力量。

期待光華村民集體行敘述與發聲,能讓庶民的歷史啟發台灣人,理解無論是中橫或是花東的開發,都有先民的血汗與奉獻。雖然開發者都是飄零者,在今日他們所受的苦痛,也應是我們該重視的,當為之呼痛,為之呼籲,還村民真正的樂土與淨土。

================================

【序四】另類石頭記,一部光華史

╱王年雙(前彰師大國文系系主任、台文所所長)

民國九十三年三月十九日花蓮縣政府公告「光華農場旁牌樓」為歷史建築,過不久,我就驅車來到吉安鄉光華村的牌樓下,撫今追昔的寫了一篇文章,發表在自己的部落格裡面。

那時我決計沒有料到,慶玲會置產於光華村,更沒想到她會鑽進人群,記錄在地歷史。

光華農場開發於民國五十二(一九六三)年,距今都快六十年了,當年場員凋零殆盡,面對這麼迫切的形勢,口述歷史成為慶玲最佳的選擇。就如我任教的彰師大,創於民國五十九(一九七○)年,也在耆舊日益凋零之下,傾全力出了好幾部口述歷史,至於真正的校史,還在等編纂時機。

口述歷史看起來很主觀,曾閱讀《李宗仁回憶錄》,這種感覺非常強烈,該書對很多歷史事件和人物的觀點和評斷,都和我以前在教科書看到的大不相同。這本書定稿於一九六四年,那時李宗仁還在美國,還沒回大陸定居,所以不是共產黨的宣傳品。不但如此,此書是由著名史學家唐德剛撰寫,應該十分嚴謹才是。

原來,歷史要求客觀,但自古史書就不客觀。所謂後朝修前史,不都為了後朝統治服務麼?《明史》記載鄭成功派人將魯王「沈之於海」的故事,要不是民國四十八(一九五九)年國軍在金門炸山採石,意外發現魯王陵墓,確定魯王哮喘卡痰,薨於鄭成功之後,這才讓大家明白,清廷為了宣揚平台部隊為正義之師,不惜捏造歷史,使正史成了誣史。

史料是死的,解釋是活的。中國史書有春秋筆法的傳統,演變到後來,對於同一人物,同一事物,卻有兩極的評論,我們過去稱太平天國之亂,大陸說成洪楊起義,王陽明曾有討平斷藤峽盜亂的軍功,後來也被說成殘酷鎮壓少數民族起義。

如此說來,客觀也只是理想,時代在進步,現代歷史學更應重視主觀的部分,畢竟,在歷史當口上,真正起作用的,往往是歷史人物的主觀成分,在鴻門宴上,范增數度使眼色,三度舉玦,項王終究沒有戰勝自己的主觀。

慶玲的口述歷史是累積的,早在女兒和侄兒童蒙時期,她福臨心至的創辦了《我們的報》,聚集婆家、娘家的人力,搞集體創作,家母不識字,她就以口述歷史的方式,發表了一篇文情並茂的〈螟蛉女物語〉,生動的形象,讓我重新認識養我三四十年的母親。

光華村第一代場員所剩無幾,但第二代就有不少,有感於人力不足,在社區發展協會理事長石福春的協助下,曾碧霞、邱秀蓮投入寫作的行列。

有人說,歷史追求的是客觀的真實,文學追求的的是藝術的真實,所謂藝術真實,就是感情真實,將口述者的感情世界真實反映出來,真的需要一定的文學素養。至於客觀真實是理想,有賴撰述者採訪過後持續的努力。唐德剛說《李宗仁回憶錄》,「大概只有15%是他口述,85%是我從圖書館、報紙等各方面資料補充與考證而成的。」我們不能要求相同標準來寫作,因為從圖書館、報紙找不到多少光華村的資料,但考證工作不可少,畢竟口述者會有記憶不準確的地方,撰述之時,必須詳查這些事件平行時空的史料,加以增刪和調整。我看這群寫手們,有的擁有豐富的教學研究經驗,有的具備練達的社會人生閱歷,在在顯示這樣神聖的歷史工作,必能將藝術真實和客觀真實妥切地融合在一起。

難得的是,作者夏婉雲教授在地關懷,成長於附近的空軍防空學校旁的眷村,深深被光華的石頭所吸引,得知慶玲等人早有口述歷史的工作,在這些基礎下,力邀著名導演陳耀圻《劉必稼》、學者胡台麗《石頭夢》兩部影片的主人翁之子劉春興加入,提出構想,申請計畫,希望以更寬闊的目標,保存光華過去的記憶,以行動展現理念,至深感動。

歷史是過去,政治是當下,經濟是未來,寫作團隊的聚焦工作很迫切。很榮幸在編纂期間,能受邀加入Line即時通訊平台的《光華村書寫群組》,深感寫作成員個個不服老,學習新知,運用新科技,更好地保障工作的縝密過程,更感受到群策群力,積極參與的熱情,有這樣殫心竭慮的團隊,一部在地書寫的典範是可以期待的。

民國一一一年九月十二日

╱游淑貞(花蓮縣吉安鄉鄉長)

首先很感謝夏婉雲與孟慶玲兩位老師的抬愛,讓 淑貞有幸為這本地方重要的文史著作作序。

歷史不僅是書本上的流水記事,更是昔時每個地方人與人、人與事物產生不同的連結和互動,而形成豐富的生活樣貌與情感,或隱或現的體現成為在地文化。然而,隨著物換星移,聚落與生活型態逐漸產生新的樣貌,這樣的改變總是令人憂喜參半,在愛恨交織間常也說不清、道不明,可喜的是仍有如同本書作者夏、孟兩位老師等熱愛鄉土的好朋友,長期透過文獻的爬梳,以及田野調查、口述訪談,當此歷史的節點中,將「光華村原來的樣子」書寫成冊,讓後人能將記憶延續,也把我們對光華村的情感再次凝結不忘。

吉安鄉公所也曾在今(民國一一一年)年三月舉辦了「【一九四九彼岸到此岸──落土生根成家園】吉安榮民與眷村故事特展」,記敘吉安眷村榮民從戰爭遷徙到吉安鄉安身立命、開枝散葉的生活縮影及點滴故事。同樣的,我們的目的除了感念前人種樹的辛勞,也希望能將這樣的歷史記憶轉化成砥礪我們持續前行的基石。

光華村裡的每一扇門、一卡皮箱、每墩砌石,以及一碗麵,背後都有一段大時代的故事,幾十年來承載了許多歷史的哀愁。我們應該「鑑往知來」,用心感受前人行誼、體會每一段故事裡的「言外之意」,帶著感恩的心、族群共榮,在光華村牽起每一雙手,再次攜手堆起石頭,造就百福具臻的家園。

================================

【序二】默默承受吉安鄉垃圾的光華村

╱石福春(光華社區發展協會理事長)

光華村早年是一群老兵在木瓜溪河床邊開發出來的新社區。我剛來的時候,整片農地周圍到處都是老兵辛苦挖出的石頭所砌築的石頭牆。

我在新北市板橋區長大,求學時認識了內人,幾經交往後終於有這份姻緣,我隨她來到了花蓮。由於宗教信仰的因素,需要較大的庭院,那時到處看房子,都不合適,在高人指點下,終於在光華村找到了目前住的農地。只看了一次,就買下,因為有感受到這塊地是寶地。就在八十七年,我的家蓋好了,正式入住光華村。

的確,光華村很美,居住環境很好,從我家就可以直接欣賞奇萊山的美景,據說光華是全台少數幾個在平地可以欣賞奇萊美景的地點。

到了九十四年,鄉公所要在光華五街和華城路之間蓋吉安鄉垃圾掩埋場,當然引起村民的反彈,我也是在那時候開始參與村內的抗議活動。可嘆的是都只是陳情沒有收到絲毫實質的效果,垃圾掩埋場還是蓋了。當時有位伯伯說:「我們光華村終於勇敢向政府說不。」那是老兵第一次走出來抗議。

無效的陳情抗議完吉安鄉垃圾掩埋場之後,緊接著又陳情抗議龍巖納骨塔,就有了對話談條件的機會。到了一○五年陳情抗議縣政府的北區五鄉鎮垃圾轉運站,幸好這次抵抗成功,政府終於知道光華的能量,不能再對光華村予取予求。但吉安鄉垃圾掩埋場從一開始抗議失敗,演變成掩埋期滿卻變身為吉安鄉的垃圾轉運站,十八個村的垃圾,獨臭一個光華村,光華人要勇敢發聲、勇敢反抗,政府父母官請拿出能力,解除民瘼。

從陳情抗議接觸了鄰居,參與了社區業務,曾經擔任了光華社區發展協會第五屆的總幹事,光華村老人會的副幹事。那時農場場員還將近有五十位,常常聽很多伯伯講起光華村開墾的故事,很有趣。後來社區來了孟慶玲老師,從她口中才知道這些故事很珍貴,她也很積極記錄了他們的歷史,幸好記錄得早,這些耆老一個個離開總算挽救了一些史實,讓後來來光華村的人知道光華村的歷史。

孟老師做這些工作很辛苦,後來陸續有曾碧霞老師、邱秀蓮女士和劉春興先生的參與,對光華社區的文史工作大有助益。夏婉雲老師的積極申請計畫、協助出書,更是功不可沒。我謹代表光華社區向默默付出的文史工作者致敬,謝謝你們為光華社區的付出,因為你們,光華村的歷史將永遠傳承下去。

================================

【序三】漂流木般枯槁的身世與家園──推介《站在石頭上的人》

╱須文蔚(詩人、台師大文學院副院長)

在東華大學任教二十年間,我曾帶領同學深入中橫沿路的農場,探訪鑿山的造路人,也曾進入壽豐鄉的共和村,訪問拓墾荒地建立農場的榮民、眷屬與陸續遷入凋零村落的居民。聽到無數戰士解甲卻無田可歸,離散飄零於山巔、溪谷、平原間,如一截截漂流木的血淚故事。

中橫公路絕大多數的工程,是由退伍軍人以十字鎬與炸藥,冒著生命危險開通的,其中殉難者二一二人,受傷者高達七○二人。世人或許聽聞過工程的艱辛,但未必知道,中橫的開通也有著安置榮民的政策意涵,公路沿線開設了不少大小的農場與事業,讓退役官兵得以安身立命於深山與雲霧中。我曾寫下〈雨雪霏霏〉一詩,感念紀錄開路工人的艱辛,也把人們遺忘於山谷的幾代人身影描繪出:

採鳥巢蕨的孤兒眼淚落地成霜

凝結了父親遺留泥濘中的腳印

凍傷了正要結果的我

早夭的種子是無聲炸藥

重力加速度如萬千落石

沒有擊中築路的爺爺

沒有誤殺種菜的爸爸

新寡的婦人把農藥退給供應商

開放高麗菜園給紋白蝶與小菜蛾

把兩代人的肝癌火葬骨灰罈中

歸還孩子的吉林鄉音給祖輩

我綻放白色哀思在母子的黑髮上

以高山上的雪山菫菜之眼,冷眼觀看榮民與孩子在谷地中種植,讓農藥傷害了身體健康而死去,道出雲霧中令人哀傷的故事。

接著在一九六○年代,政府進一步號召四千五百位榮民,以美援經費,成立兩個「開發總隊」,在花蓮和台東一帶,開始拓墾溪谷兩旁的荒地。於一批乾瘦枯槁的兵士,如漂流木一樣散佈在鵝卵石上,以鋤頭與雙手,堆疊石頭為堤防,將石礫地馴化為良田,我和同學們書寫的《共和流光》一書,就見證了花蓮農場所在地共和村的前世今生。

相較於位於甘蔗田中的共和村,享有日本殖民者設置糖廠建築群的遺澤,帶來文史工作者與觀光客的垂青,木瓜溪對岸的光華村就更顯得寂寥,村門口水泥牌樓上:「發揮戰鬥精神築堤與河海爭地,完成開發任務拓荒使沙礫為田。」寥寥數語,實在無法道盡此地人們的辛酸。所幸有孟慶玲與夏婉雲兩位老師及多位朋友以歷史學家的口述歷史方法,以報導文學作家的細膩筆法,讓弱小與邊緣的光華村民能集體發聲,在《站在石頭上的人:花蓮光華村的記憶與哀愁》輪番上陣,講述在國共內戰與韓戰的經歷、「開發總隊」勞動的艱苦、在石礫地上耕作的不易乃至飽受忽略下的各種生存挑戰。

《站在石頭上的人》一書的本質是口述史,有著珍貴無比的時代意義,一方面如同洛夫《漂木》中的哀嘆:「我低頭向自己內部的深處窺探╲果然是那預期的樣子╲片瓦無存」,呈現出讓時代棄置的人們,他們漂流木般枯槁的身世與家園。

讀來更令人唏噓的是,光華村不僅缺乏產業的協助,住民必須務農或打零工維生,更長期遭受鄰居「中華紙漿廠」空污的霸凌,但住民又多仰賴工廠提供工作機會,愛恨交錯的情結,也糾結在本書中。更讓人哀傷的是,千禧年後,光華村還要忍受垃圾掩埋場的肆虐。作為紀實文學,書寫本身有著抗議的意圖,孟慶玲與夏婉雲等人更有意為村民發聲,誠如蘭瑟(S. S. Lanser)在《虛構的權威》(Fiction of Authority)一書中所言,讓群體共同發聲至為重要,因為各種聲音的集合就是力量。

期待光華村民集體行敘述與發聲,能讓庶民的歷史啟發台灣人,理解無論是中橫或是花東的開發,都有先民的血汗與奉獻。雖然開發者都是飄零者,在今日他們所受的苦痛,也應是我們該重視的,當為之呼痛,為之呼籲,還村民真正的樂土與淨土。

================================

【序四】另類石頭記,一部光華史

╱王年雙(前彰師大國文系系主任、台文所所長)

民國九十三年三月十九日花蓮縣政府公告「光華農場旁牌樓」為歷史建築,過不久,我就驅車來到吉安鄉光華村的牌樓下,撫今追昔的寫了一篇文章,發表在自己的部落格裡面。

那時我決計沒有料到,慶玲會置產於光華村,更沒想到她會鑽進人群,記錄在地歷史。

光華農場開發於民國五十二(一九六三)年,距今都快六十年了,當年場員凋零殆盡,面對這麼迫切的形勢,口述歷史成為慶玲最佳的選擇。就如我任教的彰師大,創於民國五十九(一九七○)年,也在耆舊日益凋零之下,傾全力出了好幾部口述歷史,至於真正的校史,還在等編纂時機。

口述歷史看起來很主觀,曾閱讀《李宗仁回憶錄》,這種感覺非常強烈,該書對很多歷史事件和人物的觀點和評斷,都和我以前在教科書看到的大不相同。這本書定稿於一九六四年,那時李宗仁還在美國,還沒回大陸定居,所以不是共產黨的宣傳品。不但如此,此書是由著名史學家唐德剛撰寫,應該十分嚴謹才是。

原來,歷史要求客觀,但自古史書就不客觀。所謂後朝修前史,不都為了後朝統治服務麼?《明史》記載鄭成功派人將魯王「沈之於海」的故事,要不是民國四十八(一九五九)年國軍在金門炸山採石,意外發現魯王陵墓,確定魯王哮喘卡痰,薨於鄭成功之後,這才讓大家明白,清廷為了宣揚平台部隊為正義之師,不惜捏造歷史,使正史成了誣史。

史料是死的,解釋是活的。中國史書有春秋筆法的傳統,演變到後來,對於同一人物,同一事物,卻有兩極的評論,我們過去稱太平天國之亂,大陸說成洪楊起義,王陽明曾有討平斷藤峽盜亂的軍功,後來也被說成殘酷鎮壓少數民族起義。

如此說來,客觀也只是理想,時代在進步,現代歷史學更應重視主觀的部分,畢竟,在歷史當口上,真正起作用的,往往是歷史人物的主觀成分,在鴻門宴上,范增數度使眼色,三度舉玦,項王終究沒有戰勝自己的主觀。

慶玲的口述歷史是累積的,早在女兒和侄兒童蒙時期,她福臨心至的創辦了《我們的報》,聚集婆家、娘家的人力,搞集體創作,家母不識字,她就以口述歷史的方式,發表了一篇文情並茂的〈螟蛉女物語〉,生動的形象,讓我重新認識養我三四十年的母親。

光華村第一代場員所剩無幾,但第二代就有不少,有感於人力不足,在社區發展協會理事長石福春的協助下,曾碧霞、邱秀蓮投入寫作的行列。

有人說,歷史追求的是客觀的真實,文學追求的的是藝術的真實,所謂藝術真實,就是感情真實,將口述者的感情世界真實反映出來,真的需要一定的文學素養。至於客觀真實是理想,有賴撰述者採訪過後持續的努力。唐德剛說《李宗仁回憶錄》,「大概只有15%是他口述,85%是我從圖書館、報紙等各方面資料補充與考證而成的。」我們不能要求相同標準來寫作,因為從圖書館、報紙找不到多少光華村的資料,但考證工作不可少,畢竟口述者會有記憶不準確的地方,撰述之時,必須詳查這些事件平行時空的史料,加以增刪和調整。我看這群寫手們,有的擁有豐富的教學研究經驗,有的具備練達的社會人生閱歷,在在顯示這樣神聖的歷史工作,必能將藝術真實和客觀真實妥切地融合在一起。

難得的是,作者夏婉雲教授在地關懷,成長於附近的空軍防空學校旁的眷村,深深被光華的石頭所吸引,得知慶玲等人早有口述歷史的工作,在這些基礎下,力邀著名導演陳耀圻《劉必稼》、學者胡台麗《石頭夢》兩部影片的主人翁之子劉春興加入,提出構想,申請計畫,希望以更寬闊的目標,保存光華過去的記憶,以行動展現理念,至深感動。

歷史是過去,政治是當下,經濟是未來,寫作團隊的聚焦工作很迫切。很榮幸在編纂期間,能受邀加入Line即時通訊平台的《光華村書寫群組》,深感寫作成員個個不服老,學習新知,運用新科技,更好地保障工作的縝密過程,更感受到群策群力,積極參與的熱情,有這樣殫心竭慮的團隊,一部在地書寫的典範是可以期待的。

民國一一一年九月十二日

目次

【序一】再一次堆起石頭 構築我們的夢想家園╱游淑貞

【序二】默默承受吉安鄉垃圾的光華村╱石福春

【序三】漂流木般枯槁的身世與家園──推介《站在石頭上的人》╱須文蔚

【序四】另類石頭記,一部光華史╱王年雙

【輯一】活的見證:採訪光華農場場員、遺孀、眷屬

▍光華農場場員

光華墾區的開發隊員:周鴻

古寧頭戰役的通訊兵:劉世平

開發隊裡的抓兵:夏宗澤

剃頭師從軍:樓能橋

打漁郎變水鬼:李興智

老軍醫的金門炮戰:朱樹鑑

打韓戰的香蕉伯:王鳳起

韓戰砲灰:顧中來

光華農場技師:黃鼎隆

▍農場場員遺孀

老夫少妻:莊大妹

崎嶇到康莊:陳樹梅

女村長:巫阿玉

鄉關何處:杜曉英

▍農場場員眷屬

上一代 當日本兵的老「老古」:古鑫台

第二代 返鄉團女領隊:何民玉

第二代 石頭夢:劉春興

第二代 受虐兒:徐蘭香

第二代 慷慨豪邁:曹純明

第二代 勇闖江山:羅文強

第二代 傳承勤儉:黃信泰

【輯二】光華農場的文物

一、光華農場牌坊

二、光華墾區記碑:關於開發隊

三、石頭田埂

四、石頭牆

五、羞羞臉水塔

六、小兵合照

七、新五村眷舍

八、農莊作壽

九、光華大圳

十、初英堤防潰堤

十一、四村的公車站牌

十二、一村的國徽候車亭

十三、結婚證書

十四、八星寶星獎章

十五、「功在光華」匾額

十六、原野的拓荒者

【輯三】現在的光華村

有趣又歡樂的光華社照C據點

光華國樂團

光華巡守隊

光華的綠色交通──田園線自行車道

光華的春秋、日夜之美

關懷據點舉辦的河口生態解說

原住民舞蹈班

文化與垃圾:光華村的美麗與哀愁

和污染爭地的光華村

搬:獻給光華記錄片《石頭夢》

尋夢踏實,讓光華人物故事閃耀光芒

【後記】

走過大時代的腳步聲╱孟慶玲

工匠所棄的,已成了房角的石頭╱夏婉雲

看不見的《石頭夢》╱劉春興

新住民╱曾碧霞

傳承╱邱秀蓮

【序二】默默承受吉安鄉垃圾的光華村╱石福春

【序三】漂流木般枯槁的身世與家園──推介《站在石頭上的人》╱須文蔚

【序四】另類石頭記,一部光華史╱王年雙

【輯一】活的見證:採訪光華農場場員、遺孀、眷屬

▍光華農場場員

光華墾區的開發隊員:周鴻

古寧頭戰役的通訊兵:劉世平

開發隊裡的抓兵:夏宗澤

剃頭師從軍:樓能橋

打漁郎變水鬼:李興智

老軍醫的金門炮戰:朱樹鑑

打韓戰的香蕉伯:王鳳起

韓戰砲灰:顧中來

光華農場技師:黃鼎隆

▍農場場員遺孀

老夫少妻:莊大妹

崎嶇到康莊:陳樹梅

女村長:巫阿玉

鄉關何處:杜曉英

▍農場場員眷屬

上一代 當日本兵的老「老古」:古鑫台

第二代 返鄉團女領隊:何民玉

第二代 石頭夢:劉春興

第二代 受虐兒:徐蘭香

第二代 慷慨豪邁:曹純明

第二代 勇闖江山:羅文強

第二代 傳承勤儉:黃信泰

【輯二】光華農場的文物

一、光華農場牌坊

二、光華墾區記碑:關於開發隊

三、石頭田埂

四、石頭牆

五、羞羞臉水塔

六、小兵合照

七、新五村眷舍

八、農莊作壽

九、光華大圳

十、初英堤防潰堤

十一、四村的公車站牌

十二、一村的國徽候車亭

十三、結婚證書

十四、八星寶星獎章

十五、「功在光華」匾額

十六、原野的拓荒者

【輯三】現在的光華村

有趣又歡樂的光華社照C據點

光華國樂團

光華巡守隊

光華的綠色交通──田園線自行車道

光華的春秋、日夜之美

關懷據點舉辦的河口生態解說

原住民舞蹈班

文化與垃圾:光華村的美麗與哀愁

和污染爭地的光華村

搬:獻給光華記錄片《石頭夢》

尋夢踏實,讓光華人物故事閃耀光芒

【後記】

走過大時代的腳步聲╱孟慶玲

工匠所棄的,已成了房角的石頭╱夏婉雲

看不見的《石頭夢》╱劉春興

新住民╱曾碧霞

傳承╱邱秀蓮

書摘/試閱

〈光華墾區的開發隊員:周鴻〉

口述:周 鴻

採訪:孟慶玲

我是民國十九年出生在江蘇揚州府寶應縣的周鴻,家裡務農,兄弟姊妹五個,兩個姊姊,一個妹妹,一個弟弟。我是長男,也是家中的寶貝,父親忙著務農,我卻從來沒有被允許下過田。田裡上半年種麥,下半年種稻。還記得育秧到一定的高度時,就要把水放掉,讓田土龜裂,插秧前一天進水,再把秧苗一把一把拔起來,洗掉泥巴,用稻稈綑綁成一小束、一小束的,然後再二三十個人下去插秧,這個印象還很深。

我在家鄉有唸私塾,族長請老師來周家祠堂上課,過年的時候在祠堂團拜的印象也記得,私塾只上了三年,日本人來了不給上學。當時汪精衛的軍隊在城裡,他是親日派,蔣介石聯合毛澤東是要抗日的,時局非常亂,城門夜裡關著,等同戒嚴。

民國三十六年我十七歲隻身跑到江南闖蕩,三十七年回家,村長拐我出來,說鄉長要找我,因為鄉長與我家相熟,就不疑有他,本來我隨身帶有一把手槍防衛,但那天父親叫我不要帶槍,誰知村長竟然把我交給團管區,那是專門訓練新兵的地方,我被抓兵了!再也出不來,連上廁所都要報告,就怕人給跑了。農曆七月十二日出發到上海,在江灣體育場上了輪船,三天三夜來到台灣。

從高雄上岸,民國三十七年的雙十節我是在台灣度過的,在鳳山陸軍官校集訓,準備民國三十八年反攻大陸。當時學校裡有很多日本人留下來的房子,但我們住的是簡單的木板房,打地鋪,平日都穿短袖短褲,物資很缺乏,冬天只能洗冷水澡。當時營房設備非常簡陋,沒有廁所澡堂,只在一條泥地上,一端挖糞坑,上面兩條板,蹲著解便;然後一端就是一排水龍頭,大家站著洗澡,什麼遮蔽物都沒有。我的部隊番號是:青年軍八十軍二○六師一五二團第六連。民國三十八年政府撤退來台,我也沒被派上戰場。

我在鳳山很多年,將近十年的時間,當班長,期間有到處移防,東港、林邊、車城都待過。民國四十六年到楊梅,在西部海岸線上防守。當兵的歲月非常苦悶,跟著團體茫然生活,沒有理想,沒有目標,年紀一年一年耗掉,於是我用盡辦法裝病想退伍,我在苗栗的醫院裡賴了一年,好不容易名字從原屬部隊刪除,出院後仍然無法退伍,但被編進了開發總隊,這已是待退役的最後軍旅生涯。

民國五十一年隨開發總隊來到光華,在現在木瓜溪橋頭,當時沒有陸橋只有鐵道通到對岸,我們在那附近蓋了三座大營房,有三個大隊,總共十二個分隊,一分隊有一百人,總共一千多人都睡在那裡。我們先築堤,把河川裡的大石頭挑去築堤防,當時鐵道附近很多相思樹,都被我們砍來挑石頭,五六個人挑一顆大石頭,那個年代什麼都靠人力,雙手雙肩流血流汗把堤築起來,從鐵路以下修了一千多公尺,修到現在牌坊大門附近。從大門以下的一千多公尺的堤,是後來有機械之後才修的。

堤築好後,開發總隊移到大門附近,開始開地、修路。我們挖田土把路開了,丈量田界把水溝修了。每塊田都是二十公尺寬,五十公尺長,如果現在有特別大塊的田,都是後來被大水沖垮的。現在光華五街兩旁的田特低,是我們當年把土石全挖起來築很高的馬路,路邊附帶很高的灌溉圳溝,水才流得進田裡。光華的農路非常穩固,因為下面全是石頭。我在開發總隊裡算是年紀輕的,力氣大,做得也快。還有記得那時周邊四野都是雜林野草,無路可走,進城要四處找路,現在知卡宣森林公園那裡以前是個飛機場,不給通過,我們一群阿兵哥仗著人多,偏偏硬要走,就和衛兵吵架,甚至起鬨要打架,因此驚動了裡面的長官跑來關切,知道我們是開發隊的老兵之後,就說好啦好啦!給過給過!但是我們走過去的時候,看到裡面的停機坪、油料庫,感覺確實是個該森嚴戒備的地方,以後也就不敢再胡鬧了,甘心繞遠路走。

開發總隊把地整好,路開好,溝修好,接著農場場部進駐,請營造廠蓋了一二三村的石頭屋,當時有謠言說是要蓋給軍官入住的,一時兵情沸騰,覺得期待落空,不想再賣力,為了安撫人心,民國五十二年就安置了一批退伍老兵,我也當年就提出申請結婚,卻被壓在公文堆下面,五十三年才核准。

我的太太林素清民國三十五年生,小我十六歲。民國五十二年那時才十七、八歲,在開發隊的康樂中心打工,康樂中心在現在全民社區附近,她當撞球檯的計分小姊,我是籃球隊的,不打撞球,但煮飯的阿婆作媒介紹給我們認識,當時很多同僚伙伴在追求她,還為了她要打架,但有人說:「阿清是老周的女朋友。」大家一聽花兒有主,而且是我,都很服氣,就再也沒有爭吵的聲音了。太太的身世很可憫,很小就沒有母親,也沒見過父親,是外婆在養育她,後來跟著阿姨在板橋讀小學到六年級畢業,阿姨要搬去嘉義,而她則跟著舅父來到花蓮,但生活費仍是姨父在負擔。她的學業成績很好,在明義國小旁聽考前輔導一個多月,就考上花蓮女中,非常不容易,但讀了一年,姨父生意失敗,斷了金援,舅舅生活也苦,就叫她輟學去工作。我們認識之後論及婚嫁,她辭了工作到嘉義稟報阿姨結婚的事。阿姨交給她母親的骨灰和神主牌,交待她代替母親撫育的責任已了,從此要讓她自己負起祭祀母親的責任。

阿清民國五十三年回到花蓮,把她母親的骨灰放在慈善寺。我們在四月十八日舉行了結婚典禮,宴請了三十多桌。婚後我還是在開發總隊開荒,另外在花崗山附近租了房子住,我每天騎腳踏車從防校後面繞回家,年底大女兒美秀出生後,我們搬到干城租房子,我上下班回家較方便,民國五十五年生了大兒子建忠。我們開發隊移到太巴塱山上泰來農場開荒,開梯田。

泰來農場原來是計劃要種桑養蠶,成為蠶絲中心的,但是後來失敗收場。當時開荒,我把太太孩子都帶了去,有眷的都自己在總部旁邊蓋茅草屋住,沒有電。天氣很冷的時候,我就和太太一人抱一個孩子下山,到光復找旅館泡熱水澡,覺得是很舒服的享受。有時我也搭學生專車之便去豐濱買豬肝,全家打牙祭,真是美味!在山上有三年,原本打算退伍後就安置在泰來農場,但有天夜裡大女兒從床上摔下來,手臂骨折,我抱著她連夜跑下山,跑到光復街上,四處求救,一個早起賣豬肉的幫女兒處理固定。我因此決定不能住在太巴塱山上,太偏遠了,生活機能太差了。

民國五十七年三月一日我退伍,脫下軍衣,離開太巴塱回光華,是真正的老百姓了。退輔會分配我光華農場新五村的磚造屋,當時房子還沒完工,我們在南海十一街租房子住,到七月一日,才歡喜進住自己的房子,房子很小,大約只有十坪,民國五十八年小兒子建成在光華出生。我在這裡一住就已住了五十二個年頭,都沒有離開過,這裡是我真正安家落戶的地方。

從前當兵覺得苦悶,想盡辦法要退伍,其實單身漢跟著部隊有吃有住,生活不會有問題,偶爾賭個牌九,還能賺到錢;但退伍後,要靠種地養活妻小,我才真正體驗到生活的不容易。光華的地太貧瘠了,土薄薄一層,下面全是石頭,種不出東西來。後來退輔會有去山上挖土來填,另外下大雨時,大圳流進來的混濁泥巴水,經過一夜沉澱,也是沃土的來源,大家搶水搶到吵架打架,因為大家都要養家,大家都很苦!後來是由場部來控制水閘。還有早先要向水利會買水權,以田地面積大小來計算水權費多寡,我六分地只買三分地的水權,留三分地當旱田,種菜,到後來才由公家補助,不用再買水權。但種地實在無法生活,後來田地就讓太太顧,而我去紙漿廠扛鹽巴袋、挑磚,做粗工,完全是賣勞力賺錢,苦得不得了。而有時候看著太太跟別人的太太搶水,夜裡排班放水,覺得很心疼,而孩子們上光華國小時,學校裡也是大大小小都是石頭,小朋友每天也是鋤頭畚箕在整地。

民國八十一年、八十二年,農地陸續放領,田地可以自由買賣。孩子們也都長大有工作了,生活頓時輕鬆起來。民國八十三年到九十一年我擔任了兩屆村長,能夠為大眾服務,是非常光榮而且有成就感的事。我自認為八年的村長最大成就有四:

(一)

光華的農路是我爭取經費拓寬的:光華原本的農路都只有兩三米寬的泊油鋪在路中央,兩旁都是高高低低的石頭,按照規格應有六米,我爭取經費把六米路都鋪足了,只剩光華十街還是五米路,因為是我自己的田地在那裡,不好意思做。還有光華國小前的光華二街是八米路,也是我一家家一戶戶溝通,才順利徵收土地,拓寬了這條孩子們上下學的主要道路。

(二)

爭取十大建設農村水路重劃計劃,得到當時的省長宋楚瑜的幫忙撥了六百萬,做了南海十三街大排通過海岸路的箱涵,解決排水問題,還有一鄰、六鄰排水溝加蓋等工程。另外民國八十五年向縣政府爭取到七百萬,做了華城六街的大排水溝,這溝是從干城村沿華城路二段做過來,經涵洞轉光城路到牌樓前涵洞,再轉華城六街東流而下,一路有許多水閘,可流進小的圳溝,有灌溉兼疏洪的功能。

(三)

慈安宮是在我任內募款集資興建的:當時一鄰和四鄰都有土地公廟,新五村這邊大家也想蓋個土地公廟,方便祈福禳災,庇護地方。我便主持募款集資,因為剛好農地放領的關係,許多人賣了田,身上都有好幾百萬,出手都很大方,我曾經光一個晚上就募到了三十萬,最後的總數非常可觀,遠遠超出蓋土地公廟所須的資金,所以後來決定改建規模更大的媽祖廟,廟成又因緣際會得知台北中和地區有間慈惠堂因馬路拓寬要拆除,奉祀的瑤池金母經擲筊指示當移駕本村,經多方協調,才於民國八十四年底功德圓滿,安座落成。大殿祀王母娘娘,右偏殿祀媽祖婆,左偏殿祀土地公。其中的變化真是因緣巧合,料想不到,一切都是天意。從此慈安宮成為本村的信仰中心,也是大家聯絡感情的好地方,我很滿意它在我手上從無到有,到現在的繁榮壯大,香火不絕。

(四)

玉里佛寺納骨塔是我堅持不給蓋的:在我當村長任內有納骨塔業者要在農場牌樓門口蓋納骨塔,我堅決反對,因為就在農場大門口,也是我們整個農村水路的入水口,在堪輿學上等同壓在龍頭上,整個光華村的風水就壞掉了,將來是毫無發展可言,我所以堅持不給蓋,今天光華村才能夠有好的發展。但有人誤會我是因為自己的田地在附近才不給蓋,其實我身為村長,所求的都是全村的利益,不敢有私利的想法,甚至當全村的農路都拓寬到六米以上的時候,光華十街還因為我的田地在那裡,不好有自肥的聯想,而還維持老舊的五米路,這是我一定要出聲來自清的。

開放大陸探親後,我在民國七十七年有回鄉兩次,父母已逝,弟弟十八歲就亡了,叔叔無子,當年弟弟是過繼給叔叔的,叔叔有領養一個小堂妹,要給弟弟當童養媳,後來也只好另外嫁人。兩個姊姊,一個妹妹,連同小堂妹都見了面,大家都老了,我十八歲離家,五十八歲返鄉,四十年間多少變化!祭了祖,父母牌位前報了平安,流了許多眼淚。

孩子們都已自立門戶,目前有六個孫,一個曾孫,都不用我們兩老操心。我和太太還是住在老磚屋,房子已經加蓋到二樓,但孩子們搬出去後,我和太太也只在一樓走動。回想我這一生,戰火改變了我的命運,十八歲當了兵,跟著部隊四處遷徙,一直到結婚生子,才真實感到生命有了意義,雖然生活艱辛,但克勤克儉也都熬過來了。住在這個屋子,安頓了我的人生,其中自認為最精彩的一段還是要算當村長的八年,為村裡做了許多事,覺得自己的價值因此提升了,除了光榮也很滿意,當然也要謝謝大家都很幫忙,事情才能順利完成。

我今年九十歲了,當年真正滴滴血汗來拓荒,築堤開地修路,光華是在我手上打造誕生的。之後擔任八年的村長,奔走村內公共事務,投入了許多心血,就是希望大家能有好日子過。現在年老了,看到很多年輕人出來服務,心裡非常欣慰。希望他們別把錢看得太重,不能搞賄選,更不要自立山頭,形成多頭馬車,一定要團結,光華才有出頭天。

民國一○九年二月採訪完稿

|採訪後語|

採訪了周伯伯之後,「開發總隊」與「農場」對於我不再只是兩個懵懵懂懂的名詞,而是活生生有血、有淚、有靈魂、有畫面的老兵墾荒史。

老兵參加開發隊去開荒時還是軍職,隸屬於警備總部;要退伍之後才能申請進農場養老,是由退輔會在管理。這是我採訪了周伯伯之後,才總算弄清楚的。

周伯伯在村長任內修了華城六街的光華大圳,我因此注意到光華的灌溉水系。曾經背著單眼相機,騎著單車鐵馬走訪源遠流長的清澈圳水,一個個探訪周伯伯說過的水閘、涵洞……終於了解了大圳與大排在外貌與功能上的不同,並且深深愛上了這片土地。

周伯伯來光華築堤墾荒之後,又去了泰來墾區──一個計劃中的蠶絲生產中心,雖然泰來農場最後以失敗收場,卻引起我很大的興趣,決定接下來要採訪村裡曾在泰來成長過的第二代,他們都是養蠶高手,或許我們也可以成立一個小泰來實驗農場,來復活當初生產蠶絲的理想。

口述:周 鴻

採訪:孟慶玲

我是民國十九年出生在江蘇揚州府寶應縣的周鴻,家裡務農,兄弟姊妹五個,兩個姊姊,一個妹妹,一個弟弟。我是長男,也是家中的寶貝,父親忙著務農,我卻從來沒有被允許下過田。田裡上半年種麥,下半年種稻。還記得育秧到一定的高度時,就要把水放掉,讓田土龜裂,插秧前一天進水,再把秧苗一把一把拔起來,洗掉泥巴,用稻稈綑綁成一小束、一小束的,然後再二三十個人下去插秧,這個印象還很深。

我在家鄉有唸私塾,族長請老師來周家祠堂上課,過年的時候在祠堂團拜的印象也記得,私塾只上了三年,日本人來了不給上學。當時汪精衛的軍隊在城裡,他是親日派,蔣介石聯合毛澤東是要抗日的,時局非常亂,城門夜裡關著,等同戒嚴。

民國三十六年我十七歲隻身跑到江南闖蕩,三十七年回家,村長拐我出來,說鄉長要找我,因為鄉長與我家相熟,就不疑有他,本來我隨身帶有一把手槍防衛,但那天父親叫我不要帶槍,誰知村長竟然把我交給團管區,那是專門訓練新兵的地方,我被抓兵了!再也出不來,連上廁所都要報告,就怕人給跑了。農曆七月十二日出發到上海,在江灣體育場上了輪船,三天三夜來到台灣。

從高雄上岸,民國三十七年的雙十節我是在台灣度過的,在鳳山陸軍官校集訓,準備民國三十八年反攻大陸。當時學校裡有很多日本人留下來的房子,但我們住的是簡單的木板房,打地鋪,平日都穿短袖短褲,物資很缺乏,冬天只能洗冷水澡。當時營房設備非常簡陋,沒有廁所澡堂,只在一條泥地上,一端挖糞坑,上面兩條板,蹲著解便;然後一端就是一排水龍頭,大家站著洗澡,什麼遮蔽物都沒有。我的部隊番號是:青年軍八十軍二○六師一五二團第六連。民國三十八年政府撤退來台,我也沒被派上戰場。

我在鳳山很多年,將近十年的時間,當班長,期間有到處移防,東港、林邊、車城都待過。民國四十六年到楊梅,在西部海岸線上防守。當兵的歲月非常苦悶,跟著團體茫然生活,沒有理想,沒有目標,年紀一年一年耗掉,於是我用盡辦法裝病想退伍,我在苗栗的醫院裡賴了一年,好不容易名字從原屬部隊刪除,出院後仍然無法退伍,但被編進了開發總隊,這已是待退役的最後軍旅生涯。

民國五十一年隨開發總隊來到光華,在現在木瓜溪橋頭,當時沒有陸橋只有鐵道通到對岸,我們在那附近蓋了三座大營房,有三個大隊,總共十二個分隊,一分隊有一百人,總共一千多人都睡在那裡。我們先築堤,把河川裡的大石頭挑去築堤防,當時鐵道附近很多相思樹,都被我們砍來挑石頭,五六個人挑一顆大石頭,那個年代什麼都靠人力,雙手雙肩流血流汗把堤築起來,從鐵路以下修了一千多公尺,修到現在牌坊大門附近。從大門以下的一千多公尺的堤,是後來有機械之後才修的。

堤築好後,開發總隊移到大門附近,開始開地、修路。我們挖田土把路開了,丈量田界把水溝修了。每塊田都是二十公尺寬,五十公尺長,如果現在有特別大塊的田,都是後來被大水沖垮的。現在光華五街兩旁的田特低,是我們當年把土石全挖起來築很高的馬路,路邊附帶很高的灌溉圳溝,水才流得進田裡。光華的農路非常穩固,因為下面全是石頭。我在開發總隊裡算是年紀輕的,力氣大,做得也快。還有記得那時周邊四野都是雜林野草,無路可走,進城要四處找路,現在知卡宣森林公園那裡以前是個飛機場,不給通過,我們一群阿兵哥仗著人多,偏偏硬要走,就和衛兵吵架,甚至起鬨要打架,因此驚動了裡面的長官跑來關切,知道我們是開發隊的老兵之後,就說好啦好啦!給過給過!但是我們走過去的時候,看到裡面的停機坪、油料庫,感覺確實是個該森嚴戒備的地方,以後也就不敢再胡鬧了,甘心繞遠路走。

開發總隊把地整好,路開好,溝修好,接著農場場部進駐,請營造廠蓋了一二三村的石頭屋,當時有謠言說是要蓋給軍官入住的,一時兵情沸騰,覺得期待落空,不想再賣力,為了安撫人心,民國五十二年就安置了一批退伍老兵,我也當年就提出申請結婚,卻被壓在公文堆下面,五十三年才核准。

我的太太林素清民國三十五年生,小我十六歲。民國五十二年那時才十七、八歲,在開發隊的康樂中心打工,康樂中心在現在全民社區附近,她當撞球檯的計分小姊,我是籃球隊的,不打撞球,但煮飯的阿婆作媒介紹給我們認識,當時很多同僚伙伴在追求她,還為了她要打架,但有人說:「阿清是老周的女朋友。」大家一聽花兒有主,而且是我,都很服氣,就再也沒有爭吵的聲音了。太太的身世很可憫,很小就沒有母親,也沒見過父親,是外婆在養育她,後來跟著阿姨在板橋讀小學到六年級畢業,阿姨要搬去嘉義,而她則跟著舅父來到花蓮,但生活費仍是姨父在負擔。她的學業成績很好,在明義國小旁聽考前輔導一個多月,就考上花蓮女中,非常不容易,但讀了一年,姨父生意失敗,斷了金援,舅舅生活也苦,就叫她輟學去工作。我們認識之後論及婚嫁,她辭了工作到嘉義稟報阿姨結婚的事。阿姨交給她母親的骨灰和神主牌,交待她代替母親撫育的責任已了,從此要讓她自己負起祭祀母親的責任。

阿清民國五十三年回到花蓮,把她母親的骨灰放在慈善寺。我們在四月十八日舉行了結婚典禮,宴請了三十多桌。婚後我還是在開發總隊開荒,另外在花崗山附近租了房子住,我每天騎腳踏車從防校後面繞回家,年底大女兒美秀出生後,我們搬到干城租房子,我上下班回家較方便,民國五十五年生了大兒子建忠。我們開發隊移到太巴塱山上泰來農場開荒,開梯田。

泰來農場原來是計劃要種桑養蠶,成為蠶絲中心的,但是後來失敗收場。當時開荒,我把太太孩子都帶了去,有眷的都自己在總部旁邊蓋茅草屋住,沒有電。天氣很冷的時候,我就和太太一人抱一個孩子下山,到光復找旅館泡熱水澡,覺得是很舒服的享受。有時我也搭學生專車之便去豐濱買豬肝,全家打牙祭,真是美味!在山上有三年,原本打算退伍後就安置在泰來農場,但有天夜裡大女兒從床上摔下來,手臂骨折,我抱著她連夜跑下山,跑到光復街上,四處求救,一個早起賣豬肉的幫女兒處理固定。我因此決定不能住在太巴塱山上,太偏遠了,生活機能太差了。

民國五十七年三月一日我退伍,脫下軍衣,離開太巴塱回光華,是真正的老百姓了。退輔會分配我光華農場新五村的磚造屋,當時房子還沒完工,我們在南海十一街租房子住,到七月一日,才歡喜進住自己的房子,房子很小,大約只有十坪,民國五十八年小兒子建成在光華出生。我在這裡一住就已住了五十二個年頭,都沒有離開過,這裡是我真正安家落戶的地方。

從前當兵覺得苦悶,想盡辦法要退伍,其實單身漢跟著部隊有吃有住,生活不會有問題,偶爾賭個牌九,還能賺到錢;但退伍後,要靠種地養活妻小,我才真正體驗到生活的不容易。光華的地太貧瘠了,土薄薄一層,下面全是石頭,種不出東西來。後來退輔會有去山上挖土來填,另外下大雨時,大圳流進來的混濁泥巴水,經過一夜沉澱,也是沃土的來源,大家搶水搶到吵架打架,因為大家都要養家,大家都很苦!後來是由場部來控制水閘。還有早先要向水利會買水權,以田地面積大小來計算水權費多寡,我六分地只買三分地的水權,留三分地當旱田,種菜,到後來才由公家補助,不用再買水權。但種地實在無法生活,後來田地就讓太太顧,而我去紙漿廠扛鹽巴袋、挑磚,做粗工,完全是賣勞力賺錢,苦得不得了。而有時候看著太太跟別人的太太搶水,夜裡排班放水,覺得很心疼,而孩子們上光華國小時,學校裡也是大大小小都是石頭,小朋友每天也是鋤頭畚箕在整地。

民國八十一年、八十二年,農地陸續放領,田地可以自由買賣。孩子們也都長大有工作了,生活頓時輕鬆起來。民國八十三年到九十一年我擔任了兩屆村長,能夠為大眾服務,是非常光榮而且有成就感的事。我自認為八年的村長最大成就有四:

(一)

光華的農路是我爭取經費拓寬的:光華原本的農路都只有兩三米寬的泊油鋪在路中央,兩旁都是高高低低的石頭,按照規格應有六米,我爭取經費把六米路都鋪足了,只剩光華十街還是五米路,因為是我自己的田地在那裡,不好意思做。還有光華國小前的光華二街是八米路,也是我一家家一戶戶溝通,才順利徵收土地,拓寬了這條孩子們上下學的主要道路。

(二)

爭取十大建設農村水路重劃計劃,得到當時的省長宋楚瑜的幫忙撥了六百萬,做了南海十三街大排通過海岸路的箱涵,解決排水問題,還有一鄰、六鄰排水溝加蓋等工程。另外民國八十五年向縣政府爭取到七百萬,做了華城六街的大排水溝,這溝是從干城村沿華城路二段做過來,經涵洞轉光城路到牌樓前涵洞,再轉華城六街東流而下,一路有許多水閘,可流進小的圳溝,有灌溉兼疏洪的功能。

(三)

慈安宮是在我任內募款集資興建的:當時一鄰和四鄰都有土地公廟,新五村這邊大家也想蓋個土地公廟,方便祈福禳災,庇護地方。我便主持募款集資,因為剛好農地放領的關係,許多人賣了田,身上都有好幾百萬,出手都很大方,我曾經光一個晚上就募到了三十萬,最後的總數非常可觀,遠遠超出蓋土地公廟所須的資金,所以後來決定改建規模更大的媽祖廟,廟成又因緣際會得知台北中和地區有間慈惠堂因馬路拓寬要拆除,奉祀的瑤池金母經擲筊指示當移駕本村,經多方協調,才於民國八十四年底功德圓滿,安座落成。大殿祀王母娘娘,右偏殿祀媽祖婆,左偏殿祀土地公。其中的變化真是因緣巧合,料想不到,一切都是天意。從此慈安宮成為本村的信仰中心,也是大家聯絡感情的好地方,我很滿意它在我手上從無到有,到現在的繁榮壯大,香火不絕。

(四)

玉里佛寺納骨塔是我堅持不給蓋的:在我當村長任內有納骨塔業者要在農場牌樓門口蓋納骨塔,我堅決反對,因為就在農場大門口,也是我們整個農村水路的入水口,在堪輿學上等同壓在龍頭上,整個光華村的風水就壞掉了,將來是毫無發展可言,我所以堅持不給蓋,今天光華村才能夠有好的發展。但有人誤會我是因為自己的田地在附近才不給蓋,其實我身為村長,所求的都是全村的利益,不敢有私利的想法,甚至當全村的農路都拓寬到六米以上的時候,光華十街還因為我的田地在那裡,不好有自肥的聯想,而還維持老舊的五米路,這是我一定要出聲來自清的。

開放大陸探親後,我在民國七十七年有回鄉兩次,父母已逝,弟弟十八歲就亡了,叔叔無子,當年弟弟是過繼給叔叔的,叔叔有領養一個小堂妹,要給弟弟當童養媳,後來也只好另外嫁人。兩個姊姊,一個妹妹,連同小堂妹都見了面,大家都老了,我十八歲離家,五十八歲返鄉,四十年間多少變化!祭了祖,父母牌位前報了平安,流了許多眼淚。

孩子們都已自立門戶,目前有六個孫,一個曾孫,都不用我們兩老操心。我和太太還是住在老磚屋,房子已經加蓋到二樓,但孩子們搬出去後,我和太太也只在一樓走動。回想我這一生,戰火改變了我的命運,十八歲當了兵,跟著部隊四處遷徙,一直到結婚生子,才真實感到生命有了意義,雖然生活艱辛,但克勤克儉也都熬過來了。住在這個屋子,安頓了我的人生,其中自認為最精彩的一段還是要算當村長的八年,為村裡做了許多事,覺得自己的價值因此提升了,除了光榮也很滿意,當然也要謝謝大家都很幫忙,事情才能順利完成。

我今年九十歲了,當年真正滴滴血汗來拓荒,築堤開地修路,光華是在我手上打造誕生的。之後擔任八年的村長,奔走村內公共事務,投入了許多心血,就是希望大家能有好日子過。現在年老了,看到很多年輕人出來服務,心裡非常欣慰。希望他們別把錢看得太重,不能搞賄選,更不要自立山頭,形成多頭馬車,一定要團結,光華才有出頭天。

民國一○九年二月採訪完稿

|採訪後語|

採訪了周伯伯之後,「開發總隊」與「農場」對於我不再只是兩個懵懵懂懂的名詞,而是活生生有血、有淚、有靈魂、有畫面的老兵墾荒史。

老兵參加開發隊去開荒時還是軍職,隸屬於警備總部;要退伍之後才能申請進農場養老,是由退輔會在管理。這是我採訪了周伯伯之後,才總算弄清楚的。

周伯伯在村長任內修了華城六街的光華大圳,我因此注意到光華的灌溉水系。曾經背著單眼相機,騎著單車鐵馬走訪源遠流長的清澈圳水,一個個探訪周伯伯說過的水閘、涵洞……終於了解了大圳與大排在外貌與功能上的不同,並且深深愛上了這片土地。

周伯伯來光華築堤墾荒之後,又去了泰來墾區──一個計劃中的蠶絲生產中心,雖然泰來農場最後以失敗收場,卻引起我很大的興趣,決定接下來要採訪村裡曾在泰來成長過的第二代,他們都是養蠶高手,或許我們也可以成立一個小泰來實驗農場,來復活當初生產蠶絲的理想。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。