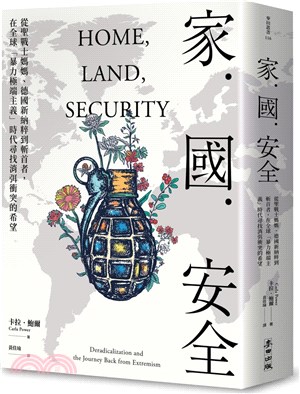

商品簡介

儘管科技讓世界距離縮小,人心卻愈離愈遠。在這個意見兩極化、陣營壁壘日益分明、抱團取暖的時代,我們要怎麼理解另一端的「他們」?

入圍2022年普立茲非虛構作品決選

※《古蘭似海》暢銷作家 最新力作

~~從英國、印尼、法國、巴基斯坦、德國、比利時、丹麥到美國,克服極端化的仇恨社會,尋找聯繫人類社會、共同生活的可能~~

《古蘭似海》作者卡拉‧鮑爾走訪世界,探訪各地的「暴力極端分子」與「去激進化社會工程」帶領讀者看見人性幽微、發掘勇氣帶來的巨大改變,以及直視自己身為記者、同樣身而為人的同理心局限!

「直視我不願意直視的──那是我不可逃避的任務。」――卡拉‧鮑爾

眾聲推薦:

阿潑/轉角國際專欄作者

劉致昕/ 《真相製造》作者

張子午/ 《報導者》主編

趙恩潔/ 國立中山大學社會學系副教授

蔡芬芳 /國立中央大學客家語文暨社會科學學系副教授

*若我們不曾進入恐怖分子的內心世界與心路歷程,該如何理解這些人看似毫無理性的過激行為,甚至試圖改變?

國外好評:

※作者對於後九一一時代中,一項最難解的道德、法律和實務的社會議題,給了我們出乎人意料的解答。

――《克科斯書評》

※在這些引人入勝、血肉立體的故事中,作者讓我們在對抗恐怖組織時,避免掉入「善與惡」的二元道德對立,並讓人得以了解如何避免我們所愛之人受恐怖分子的影響支配。

――《Esquire》,二〇二一年秋季最佳書籍

※這本有趣的新作讀來不禁令人戰慄,出版時間也正是時候。這是一場密度極高且誠摯的旅程,結合了嚴謹的研究並提出讓人驚嘆的解決方案。這本精采作品對任何想要了解如何方能離開極端主義的人,提供了解答;世界各地的實務工作者與政策決策者也應該閱讀這本書。

――約翰.霍根博士,喬治亞州立大學傑出教授,專長恐怖主義與暴力政治、司法心理學

※在書中,作者對於伊斯蘭極端主義者進行全面性的探討,更甚於她前一本榮獲盛譽的著作《古蘭似海》對伊斯蘭教與穆斯林的討論。她為這些經常被政治與媒體菁英去人性化的群體與事物,搭築起一道理解的橋樑。作者深入敵意與仇恨的迷霧,找到深藏其中的人性,她的作品與表現非常傑出。

――陶德‧格林,路德學院宗教學教授,《有罪推定:為何我們不該要求穆斯林譴責恐怖主義》作者

※這本書帶領我們進入許多人的生命世界,每個人的故事都獨一無二,但每個故事中的人性衝動與焦慮卻如此相似――渴求意義、需要歸屬、對脆弱與無力的焦慮,是這些原因驅動普通人作出我們大多數皆無法理解的行動。書裡有著詳實資料、洞見、報導熱忱,並在抱持懷疑與同情理解之間取得了絕佳的平衡,這確實是一本令人驚豔的佳作。

――梅根.達姆,《一切大有問題:我的新文化戰爭之旅》作者

※這是一趟大膽的探索,討論恐怖組織為何能吸引新血加入,以及如何有效與之抗衡。

――《克科斯書評》

*恐怖分子「與正常人無異」的事實,很可能才是恐怖主義最可怕的地方。恐怖分子往往比你想像得還要理性且有同理心。

恐怖主義是真實的、自殺攻擊是真實的,死傷也不僅是統計數字,而是血肉模糊的悲劇與人倫破碎。然而,對穆斯林社群、伊斯蘭議題研究甚深的本書作者卡拉.鮑爾,從這些破壞生活日常的「壞蛋」、「怪物」與「單純邪惡」刻板印象之外,尋訪細究這些激進分子的樣貌,進一步提問「為什麼」――為什麼這些人會做出各種看似超乎常理的「激進」選擇?是什麼原因讓人掄起軍事武器?他們眼裡的世界長什麼模樣?這些人如何思考「家」與「國家」的意義,又如何看待自己以及自己所愛的人?為何會投向激進主義的懷抱?又有哪些進行中的策略與社會計畫,有機會將他們帶回社會、回到人群?另一方面,隨著各個國家絞盡腦汁思索如何因應本土政治暴力課題,許多難題紛紛湧現:我們如何在國土安全與個人自由之間取得平衡? 是否有辦法教導人民接納強健有力的多元主義,甚至只是多一點點包容? 在去激進化方案的制定上,政府應扮演何種角色? 正當的政治異議與社會威脅的界線在哪裡?

*我們該捫心自問:現今身處的社會有足夠的韌性與應變能力,接住每一個人,攔截住原本你我之間的「普通人」搖身一變「暴力極端分子」嗎?

書中展開了橫跨各國、了解各式「去激進化」計畫的探索之旅。作者拜訪反恐政策顧問、研究者、政府主責人員、教育家、社會工作者到「恐怖分子本人」與其親友;從遭受恐怖攻擊的英國,分別為加害者母親與被害者母親的訪談開始、到穆斯林大國印尼的「前恐怖分子大會」、巴基斯坦救助前塔利班兒童民兵的學校,以及原本是新納粹分子,而後轉換角色成為幫助白人放下種族優越等實際案例。沿著這趟旅程,作者發現有些人從「聖戰士」成功回歸社會、有些人因為其他理由放棄自己原本的「過激行為」,但也有一些人終究是作者難以理解或同理的「他者」。

作者誠實面對這些人的生命與世界觀,故事也不一定都有美好的結局。儘管恐怖主義、暴力與不寬容對人類社會造成無比的威脅與傷痛,但是,唯有區辨出「邪惡」的根源,才有可能改變這一切。

*能讓人脫離激進化的線索,往往從最細瑣的線團開始……

作者簡介

鮑爾的母親是猶太人、父親曾是基督教貴格會的成員,鮑爾雖出生於美國中西部,但隨著家庭曾移至伊朗、印度、阿富汗、埃及與義大利居住。身為世俗女性主義者,但因有過沉浸於中東與亞洲的生活經驗,鮑爾從小與伊斯蘭結下不解之緣,並時刻思索「他者」與「異文化」的建構與相關議題。

現與丈夫及兩個孩子居住在英國東薩塞克斯。

目次

引言

第一部:出走的孩子,等待的母親

英國/迷失的男孩

加拿大、英國/「妳是恐怖份子之母」

法國/教母和她的「教女」

第二部:改變者

英國/信任練習

美國/書本的力量

丹麥/恐怖分子受理中心

印尼/遇見斬首者

印尼/失去信仰

印尼/唯有真主鑒察人心

巴基斯坦/大博弈

巴基斯坦/全球最佳去激進化專案

第三部:從宏觀角度來看

美國/美國的反彈效應

德國/量子糾纏

比利時/如何讓家園去激進化

致謝

書摘/試閱

摘錄自〈唯有真主鑒察人心〉

心是個紅盒子。飛機的黑盒子儲存了容易解讀的明確數據,人心則否。先知穆罕默德知道要確定人的心裡藏了什麼有多麼困難。在關於先知生平的一則流傳甚廣的軼事中,一個非穆斯林戰士在戰場上皈依伊斯蘭教。一名穆斯林戰士認為這人的臨終皈依並不真誠,於是揮刀刺死了他。先知規勸這名懷疑皈依者的穆斯林,問道,「你切開他的心了嗎?」穆罕默德說,唯有真主知道裡頭蘊藏什麼。

我在印尼想起了這則軼事,那時,我遇見的前聖戰士時而令我感到佩服,時而令我慌張不安。他們的故事突顯了人心──以及感化計畫──的不確定性。綜觀全球,法官、假釋官和安全單位無不苦苦琢磨前罪犯的內心世界。他們如何在公眾安全與再次犯罪的風險之間取得平衡?如何在罪孽與悔過之間取得平衡?脫離了暴力組織的人,他們的世界觀真的改變了嗎?即使他們的世界觀未曾改變,假如他們已服完刑期並放下暴力,那麼事實上,誰管得著他們是否改變了世界觀?

在印尼,我見到了一些人,他們在獄中發誓不再跟年少時交往的恐怖分子打交道──但他們並未完全背棄組織的信念。用反恐界的話說,他們已脫離接觸,因為他們已離開組織並且不再煽動暴力。但他們並未去激進化──他們並未完全改變他們與暴力極端分子交往時被灌輸的世界觀。

他們的經歷並非簡潔明瞭的救贖故事,跟TED演說描述的簡明路徑相去甚遠。他們的混亂狀態考驗了我對多元主義的信念,也考驗了我對胡達所謂「一個他媽的好故事」的渴望。

***

阿米爾.阿布迪拉(Amir Abdillah)因參與二○○九年雅加達JW萬豪飯店爆炸案而被判有罪。這起攻擊事件造成九人罹難,多人受傷。隔年,當被問起他是否發誓脫離聖戰,他的回答模稜兩可:「誰曉得心會怎麼決定?一切取決於阿拉。」

八年後,當我拜訪阿米爾,他已獲釋出獄,住在他從小生活的同一個雅加達勞工社區。整潔而粗陋的低矮房子擠成一團,商店牆上坑坑洞洞,這是個在戶外度過大量日常生活的地方。摩托車占滿狹窄的巷弄,鄰居們透過敞開的窗戶大喊大叫,穿著拖鞋和短褲的孩童對著牆壁踢漏氣的足球。

當我見到阿米爾,我問他如何看待政府最近邀請前聖戰士與受害者會面和解的活動。「想法不錯,」他謹慎地說,「但這項活動能否真正觸動參與者的內心,還有待觀察。」有些前聖戰士可能只是為了領取差旅津貼而參加,他說,「我們不能保證他們真的由衷參與。」

阿米爾擁有他一直渴望的軍人體格。他的身材魁梧,和我以及我的翻譯艾卡見面時,他穿著印有柯特點四五口徑左輪手槍的T恤,搭配灰綠色迷彩褲。他非常習慣跟外國記者及研究人員交談,早已準備好瓶裝水和紙吸管,客氣地招呼我們坐下。客廳的牆壁光禿禿的,只掛了一幀裱框的《古蘭經》章節,以及當地航空公司發放的免費月曆。

阿米爾癱坐在我們對面的椅子上,伸長雙腿,彷彿認命地接受審訊,有氣無力地說起話來。作戰是家族傳統,他告訴我們,他的父親和家中其他男性曾一起加入準軍事組織和後來的印尼軍隊,在一九四○年代起兵對抗荷蘭的殖民統治。阿米爾小時候會在課本的空白處塗鴉,畫出槍枝和軍銜徽章,夢想變得跟父親一樣。

他嘗試入伍,卻兩度被拒,第一次是因為體能測驗沒過,第二次則因為基礎教育考試不及格。他最終落得在飯店的廚房工作,平時跟街坊鄰居踢踢足球。一位朋友邀請他加入一個哈拉卡(即《古蘭經》研習圈),在那裡,話題常常轉向戰爭和聖戰,他開始懷疑軍隊是親身投入戰鬥的唯一途徑。二○○一年,蓋達組織襲擊世貿中心,證明聖戰士有能力發動高層級的軍事行動。他沒興趣加入波索和安汶(Ambon)一帶的穆斯林與基督徒內戰,因為那裡的戰士只拿砍刀當武器。「我真正感興趣的,」他說,「是槍。」

他的姊夫介紹他認識一個正在為伊斯蘭祈禱團招募新血的傢伙。阿米爾加入了。歸屬於一個軍事風格的團體令他雀躍不已,更重要的是,這個團體與蓋達組織有聯繫,而蓋達組織因為九一一的成功而在聖戰圈享有崇高聲譽。他還記得他見到該組織首領努爾丁.托普(Noordin Top)的那一天。「我為成為這個團伙的一員而自豪,」他說,「因為每當印尼發生爆炸事件,努爾丁的名字總會出現。」他還認識了阿吉,後者教他用鉀、硫和鋁粉製造炸彈。「你到店裡買這些化學品的時候,」這名炸彈製造者建議,「假如有人問你在幹什麼,就說你要組裝收音機。」

回想努爾丁給他五十萬印尼盾購買炸彈原料的那一天,阿米爾的眼睛亮了起來。他傾身向前,手肘放在膝蓋上,比手畫腳地描述他如何製造一枚小型炸彈:他把火柴頭磨碎,與化學品混在一起製成炸藥,然後塞入原子筆的筆芯。他懷著工匠的驕傲,用指尖展示火柴需要磨得多麼細緻,把混合物塞入筆芯又需要多麼小心。他開開心心地跟組織的另一名成員到荒野中進行測試,享受在聽到爆炸聲響、知道測試成功時,從心底湧出的那股快感。

他從塑膠水壺喝了一大口水,然後往後靠上椅背。一隻壁虎爬牆爬到一半,突然僵住不動。我明白,說故事帶給他的興奮感,絲毫不遜於我聽故事的興奮。後九一一時代,激進組織與媒體的共生儀式趨向成熟,我們正具體而微地上演這個儀式。恐怖分子為媒體製造──或訴說──驚天動地的事件,後者將之發表出來,為恐怖組織冠上惡名,幫助他們吸引更多想參與下一場驚天動地事件的新血,諸如此類。

二○○九年七月,阿米爾在雅加達萬豪飯店訂了一間房。幾天後,他的組織派一名十八歲的自殺炸彈客住進去,另一名炸彈客則住進該市的麗池卡爾登飯店。在幾乎同步的爆炸聲中,兩名恐怖分子引爆炸彈,炸死七名飯店客人和他們自己。阿米爾站在萬豪飯店外拿著攝影機錄影,以便透過網路將影像傳回蓋達組織總部。炸彈爆炸帶來了複雜感受。他很高興它炸開了,他們終於成功。透過攝影機鏡頭,他看到人們跌跌撞撞衝出飯店,聽到尖叫聲,聞到嗆鼻的煙味。他跑開了,毫無感覺。「什麼感覺都沒有,」他聳聳肩,「淡而無味。」

炸彈客返回位於賈提阿西(Jatiasih)的安全藏身處碰面,就在雅加達郊區。他們想吃羊肉大餐來慶祝勝利,但明白在市場買豐盛的食物會引人側目,所以他們轉而吃雞肉、米飯、蔬菜配白開水。吃飯的時候,他們開始策畫下一次行動:刺殺印尼總統。

一群好兄弟齊心協力成功執行任務的快感,幾星期後漸漸消退。阿米爾粗心大意地把替自殺炸彈客在萬豪飯店訂房的信用卡收據扔進公共垃圾桶。當警方找到這張收據,他很快被列為嫌犯。在電視上聽到自己的名字時,他第一時間想到的不是家人,而是他的團伙:「如果我被捕,我的組織會怎樣?」然而,在他躲避警方搜查的那幾星期裡,他開始懷疑聖戰的合法性。根據伊斯蘭傳統,正當的武裝鬥爭必須是一場普及的運動,不僅得到先進的激進分子認可,更受到廣大人民擁護。「聖戰應該得到烏瑪──即穆斯林族群──的支持,」他向我解釋,「但是在我躲警察的時候,我意識到我是個被放逐的人。假如我跑到人家家裡要求他們幫助我或窩藏我,他們會害怕。」

孤立的感覺持久不退,他開始納悶自己為什麼決定在印尼──一個以穆斯林為主的和平國家──發動聖戰。假如國家原本就是安全的,假如穆斯林可以自由地信奉他們的宗教,為什麼要擾亂和平?

屋外的巷弄傳來鄰里小孩的叫喊聲和嘻笑聲。

阿米爾在椅子上挪動身體,喀喀地轉動脖子,繼續述說他的故事。被捕那天,他離開家,去了安全藏身之所。屋裡空蕩蕩的,同志們已各自離開。他不知道的是,印尼警方的反恐小組尾隨他到了那裡。他遭到逮捕,經過審判,他被判處八年徒刑,到檳榔監獄(Cipinang prison)執行。他只坐牢五年,不過服刑期間,他的世界觀改變了。他一直以為印尼的其他激進分子會認可伊斯蘭祈禱團的行動,但遇到其他被定罪的恐怖分子後,他發現許多人並不認同以平民為目標的萬豪飯店爆炸案。另外,在加入伊斯蘭祈禱團的那些年裡,他被教導憎惡與政府有關的任何人,用「異教徒」稱呼他們。但當他跟監獄警衛閒聊,甚至跟他們一起祈禱,他開始用穆斯林同胞的眼光看待他們。「他們經常感到困惑,不明白前戰鬥人員為什麼仇視他們,」他回憶道,「他們會告訴我,『我在這裡工作,只是為了養家糊口。』我發現他們跟我們沒什麼不同。」

其他已受到感化的極端分子也有類似的頓悟經驗。前激進分子一次次描述他們的狂熱出現裂縫的那一刻,這得歸功於曾經被他們詆毀為「他者」的人的人道行為。在費城長大的前白人至上主義者法蘭克.梅因克(Frank Meeink),談起他的反猶太思想如何因一位猶太裔家具店老闆的善意而減弱。那人在梅因克出獄時給了他一份工作──儘管這名年輕人的脖子上有納粹卍字符號的紋身,還有加重綁架罪的前科。前聖戰招募人員傑西.莫頓(Jesse Morton)講述一名獄警的善意,如何一點一滴抹滅他對美國政府機關的仇恨。每次輪到這名獄警上班,她都會帶他到維吉尼亞州亞歷山大市的當地圖書館,在那裡,他可以閱讀洛克、盧梭和啟蒙時期的其他哲學家。研讀這些人本主義倡議者的著作,令他得以超越口號,看見他的信仰的人道核心。

茱莉亞.萊茵特(Julia Reinelt)服務於致力為新納粹分子去激進化的柏林暴力防範網絡(Violence Prevention Network);她將政府當局的個人善舉──或者實際上是其他激進分子的背叛──形容為某種「刺激」,劃破極端分子視為理所當然的既定信念。「那些都是突然冒出來的小事,因為生活太複雜,不像極端分子描繪的那樣黑白分明,」萊茵特說,「他們遲早會遭遇某件不符合既有藍圖的事情。」

監獄為阿米爾提供了產生這類有效刺激的機會;他和幾名身為穆斯林宗教學者的獄友共度了獄中時光。他們有些人支持蓋達組織,另一些人則是ISIS的追隨者。他選擇跟蓋達組織的神職人員往來,他實事求是地說,那是因為他發現ISIS的追隨者既苛刻又虛偽:「他們太容易把人貼上異教徒的標籤。」他在自己的牢房中反思《古蘭經》中反對殺戮以及反對針對穆斯林同胞的經文。

但影響最深遠的,他說,是閱讀賓拉登的信件。賓拉登在人生的最後幾年,擔心伊拉克的蓋達組織和阿富汗的塔利班這類無差別攻擊的暴力組織,會造成穆斯林同胞對奮鬥目標的疏離。「賓拉登說我們為穆斯林帶來了殺戮,」他告訴我。

有一兩分鐘時間,唯一的聲響是外頭小巷的街頭音樂家唱著當地流行歌曲的婉轉歌聲。

我請我的翻譯艾卡問他我有沒有聽錯。

沒有。「賓拉登死後,沒有任何一名領袖比得上他,」他說,「賓拉登洞徹聖戰的意義。和他相比,我們什麼都不是。」

我覺得我彷彿跑著穿越房間奔向外頭陽光明媚的陽台──卻迎頭撞上一面玻璃窗。那天會面之前,艾卡向我保證阿米爾已經改過自新。在印尼政府眼中,他確實如此:他服完了刑期,並且已放棄暴力。

然而爆炸案當天,九個人罹難,超過五十人受傷。幾星期前,印尼政府舉辦了受害者與恐怖犯罪者之間的和解會議。在那之後,美聯社採訪了二○○三年雅加達爆炸案的一名受害者。該男子全身有超過百分之四十五面積的燒傷。我在筆記本空白處匆匆寫下一段話:「可鄙?我應該坐在這裡嗎?應該給他發聲的機會嗎?」

***

憤怒比不安更令人感到痛快。在我前往雅加達的幾個月前,《紐約時報》刊登了托尼.霍瓦特(Tony Hovater)的特輯,他是俄亥俄州的一名白人至上主義者兼納粹支持者,曾參與二○一七年的夏洛茲維爾集會遊行。文章勾勒出這名男子平淡無奇的日子,形容他是「住在隔壁的納粹支持者……每個媽媽都會喜歡他的中西部禮貌。」6許多《紐約時報》的讀者被激怒了,他們認為這篇文章企圖將白人至上主義正常化,因此覺得受到冒犯。反誹謗聯盟執行長喬納森.格林布拉特(Jonathan Greenblatt)批評《紐約時報》,說他們「將異常視為正常」,並且「為沒有人性的人賦予人性」。曾經親身遭受納粹傷害的人,他們的痛苦在網路上顯而易見:「你知道誰有禮貌嗎?」一名推特評論者回應,「把我的威利叔叔剃光頭髮後送進水泥房間,然後跟肺中充滿毒氣的孩童對視,眼睜睜看著他們痛苦地窒息而死的納粹。太難承受?剛剛好而已。這就是書寫納粹的正確方式。」7

如果我曾因納粹主義或其他任何形式的暴力極端主義痛失親人,我的反應可能一模一樣。我寧可認為我不會。事實上,我不贊成前述說法。要書寫納粹,你不能從毒氣室的大門開始,而是必須往前回溯,以便看清它如何走到這一步。正如漢娜.鄂蘭的名言,奧許維茲(Auschwitz)集中營的警衛與理髮師真正可怕的地方,就在於他們並非怪物,而是普通德國人。如果我們繼續只把納粹看成納粹,而不追問他們為什麼及如何變成了納粹,我們就會錯失理解的機會。為了避免未來再次出現邪惡行徑,我們需要對驅使人們做出邪惡行徑的力量產生更複雜的理解。

但我們究竟應該和毒氣室大門保持多遠的距離?一九三九年?一九三三年?凡爾賽條約?或者應該拉長鏡頭,模糊掉納粹本身,而將焦點放在背景活動上,例如歐洲數百年來鬧個不停的有毒的反猶太思想?什麼是解讀威利叔叔之死的最佳方式?解讀得太廣泛,你便剝奪了納粹警衛身而為人的自主性與責任。解讀得太狹隘,則會讓他成為毫無人性的怪物。況且,七十五年過去了,你還兀自站在毒氣室門口,裡頭的毒氣依舊濃烈,殺傷力十足。

我不知道在對個人行為的憤怒跟分析導致這些行為的路徑之間,如何取得剛好的平衡。不過,我確實知道我們需要深入挖掘這些被社會視為怪物的人過著怎樣的生活,努力尋找他們和我們其他人的連結,而不僅看看他們為什麼和別人不同。然而不該是在暴行剛發生之後,那個時候的焦點應該放在受害者以及他們所遭受的暴力上。在紐西蘭清真寺遭右翼襲擊的第二天,《每日郵報》的頭條新聞將恐怖分子描述為「長大成為邪惡的極右翼大規模殺手的天使男孩」8。這是在文過飾非,也是一項侮辱。挖掘人性的時機很重要:做得太早、太公開或太政治化,就會變成一種宣傳。不過人們終究必須開始探尋。找到一個人在更廣泛的文化、興趣和社區連結上的痕跡,是全世界所有感化專案的基本工具。

將暴力極端分子視為複雜角色的任務變得益發重要,因為他們的許多觀點存在著文化連續性。在仇恨已滲入主流文化的社會,極端組織從他們周圍的主流觀點獲得力量與保護。正如記者謝恩.鮑爾(Shane Baur)在推特發文回應《紐約時報》時所說的:「對這篇文章生氣的人想要相信納粹是我們無法理解的怪物。白人至上主義者是正常而愚蠢的白人,美國自一七七六年來一直是這樣。若是無法理解這一點,我們會持續陷入麻煩。」

將納粹或斬首者視為怪物,會製造一種安全而肯定的假象。但這種安全感是有代價的:我們因而失去了深入研究邪惡獸性的來源,以及它有可能在其他什麼地方潛伏的機會。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。