商品簡介

作者簡介

序

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

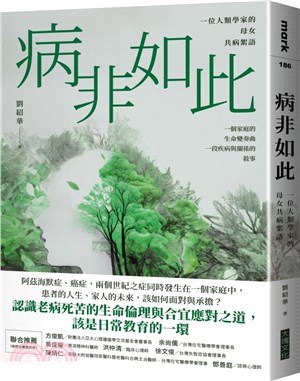

一個家庭的生命變奏曲,一段疾病與關係的敘事

阿茲海默症、癌症,兩個世紀之症同時發生在一個家庭中,

患者的人生、家人的未來,該如何面對與承擔?

認識老病死苦的生命倫理與合宜應對之道,該是日常教育的一環

方俊凱(財團法人亞太心理腫瘤學交流基金會董事長)

余尚儒(台灣在宅醫療學會理事長)

吳佳璇(資深精神科醫師)

洪仲清(臨床心理師)

徐文俊(台灣失智症協會理事長)

陳炳仁(高醫大附設醫院家醫科暨老醫科合聘主治醫師.台灣在宅醫療學會理事)

鄧善庭 (諮商心理師)

聯合推薦

(依姓名筆畫排序)

我想記錄自己和母親的這段生命旅程,儘管片段,但求誌念。記錄是為了母親、自己和家人,且身為醫療人類學者,也希望這段疾病與康復敘事,有助於其他的病人親友理解病中之人,並與之平和相處。

──劉紹華

二〇一八年七月,人類學家劉紹華和她的母親接連確認罹患「世紀之症」,其母診斷為阿茲海默症初期,而紹華得了癌症。兩人同時生病,對於家人的打擊重大,照護人手嚴重不足,家中混亂了一段相當長的時間,生病的人不好過,沒生病的人也不好過。

數年間各種沒想過的生命經驗陸續發生,正面的、負面的都有。不論生病或康復,變壞或變好,都不是跨過一條界線那麼簡單,而是得經歷一段來回反覆的灰色地帶。

生病與康復都是一趟旅程,只有走過才知道風景微妙,不管是否喜歡。

病,非人生;如此,存在;愛,流滿人世。生命,是感動人的小說。

──方俊凱(財團法人亞太心理腫瘤學交流基金會董事長)

這是一本生活在高齡社會的你我必讀的書。小華和小美的經歷讓人不敢直視,卻不能不面對。下一刻很可能就是你我的遭遇。謝謝小華以這本書敦促政府,及早建立每個人都可以在熟悉的場所,自由自在生活到最後的制度。

──余尚儒(台灣在宅醫療學會理事長)

閱讀紹華和母親與病共處的故事,對一個接連照顧罹癌母親與失智父親十多年的精神科醫師來說,不僅具有同情共感的撫慰效果,更帶來許多深刻的啟發與省思。

──吳佳璇(資深精神科醫師)

其實我們「長年」生病著,像近視就是一種病,失眠也是,感冒、過敏更是常客。生病牽動著許多情緒,還有對生命意義的探究。有人光是檢查出「老花」,就因為無法接受老之將至而落淚。推薦這本書給讀者,祝福您能透過生病與康復的循環,淋漓投入地走向這趟旅程的終點!這本書記錄著生病的症狀表現與心理轉折,文筆流暢,故事情節讓我全情參與,情緒隨之跌宕起伏。作為讀者,這是我非常享受的閱讀體驗。字裡行間自有靈魂拷問,問我們在身體或心靈上即將失去自我時,我們是不是認真體驗過這悲欣交集的一生?!

──洪仲清(臨床心理師)

生命是趟旅程,有許多事無法盡如人意、事事順心,願每一位走在崎嶇道路上的你,都可以藉由這本書,看到生命困境中的一朵堅強小花。

──鄧善庭(諮商心理師)

阿茲海默症、癌症,兩個世紀之症同時發生在一個家庭中,

患者的人生、家人的未來,該如何面對與承擔?

認識老病死苦的生命倫理與合宜應對之道,該是日常教育的一環

方俊凱(財團法人亞太心理腫瘤學交流基金會董事長)

余尚儒(台灣在宅醫療學會理事長)

吳佳璇(資深精神科醫師)

洪仲清(臨床心理師)

徐文俊(台灣失智症協會理事長)

陳炳仁(高醫大附設醫院家醫科暨老醫科合聘主治醫師.台灣在宅醫療學會理事)

鄧善庭 (諮商心理師)

聯合推薦

(依姓名筆畫排序)

我想記錄自己和母親的這段生命旅程,儘管片段,但求誌念。記錄是為了母親、自己和家人,且身為醫療人類學者,也希望這段疾病與康復敘事,有助於其他的病人親友理解病中之人,並與之平和相處。

──劉紹華

二〇一八年七月,人類學家劉紹華和她的母親接連確認罹患「世紀之症」,其母診斷為阿茲海默症初期,而紹華得了癌症。兩人同時生病,對於家人的打擊重大,照護人手嚴重不足,家中混亂了一段相當長的時間,生病的人不好過,沒生病的人也不好過。

數年間各種沒想過的生命經驗陸續發生,正面的、負面的都有。不論生病或康復,變壞或變好,都不是跨過一條界線那麼簡單,而是得經歷一段來回反覆的灰色地帶。

生病與康復都是一趟旅程,只有走過才知道風景微妙,不管是否喜歡。

病,非人生;如此,存在;愛,流滿人世。生命,是感動人的小說。

──方俊凱(財團法人亞太心理腫瘤學交流基金會董事長)

這是一本生活在高齡社會的你我必讀的書。小華和小美的經歷讓人不敢直視,卻不能不面對。下一刻很可能就是你我的遭遇。謝謝小華以這本書敦促政府,及早建立每個人都可以在熟悉的場所,自由自在生活到最後的制度。

──余尚儒(台灣在宅醫療學會理事長)

閱讀紹華和母親與病共處的故事,對一個接連照顧罹癌母親與失智父親十多年的精神科醫師來說,不僅具有同情共感的撫慰效果,更帶來許多深刻的啟發與省思。

──吳佳璇(資深精神科醫師)

其實我們「長年」生病著,像近視就是一種病,失眠也是,感冒、過敏更是常客。生病牽動著許多情緒,還有對生命意義的探究。有人光是檢查出「老花」,就因為無法接受老之將至而落淚。推薦這本書給讀者,祝福您能透過生病與康復的循環,淋漓投入地走向這趟旅程的終點!這本書記錄著生病的症狀表現與心理轉折,文筆流暢,故事情節讓我全情參與,情緒隨之跌宕起伏。作為讀者,這是我非常享受的閱讀體驗。字裡行間自有靈魂拷問,問我們在身體或心靈上即將失去自我時,我們是不是認真體驗過這悲欣交集的一生?!

──洪仲清(臨床心理師)

生命是趟旅程,有許多事無法盡如人意、事事順心,願每一位走在崎嶇道路上的你,都可以藉由這本書,看到生命困境中的一朵堅強小花。

──鄧善庭(諮商心理師)

作者簡介

劉紹華

人類學家,美國哥倫比亞大學博士,中央研究院民族學研究所研究員。研究領域主要從愛滋、毒品與麻風(漢生病)等疫病及醫療的角度切入,分析國家與全球衛生,理解當代社會變遷的本質與傾向,以及身處變遷中的個人生命經驗與轉型。著有Passage to Manhood: Youth Migration, Heroin, and AIDS in Southwest China (Stanford University Press, 2010)及其譯寫而成的醫療民族誌《我的涼山兄弟:毒品、愛滋與流動青年》,以及《麻風醫生與巨變中國:後帝國實驗下的疾病隱喻與防疫歷史》、《人類學活在我的眼睛與血管裡》、《疫病與社會的十個關鍵詞》等專書。其著作曾獲得臺灣、中國、香港、國際等書獎肯定。

人類學家,美國哥倫比亞大學博士,中央研究院民族學研究所研究員。研究領域主要從愛滋、毒品與麻風(漢生病)等疫病及醫療的角度切入,分析國家與全球衛生,理解當代社會變遷的本質與傾向,以及身處變遷中的個人生命經驗與轉型。著有Passage to Manhood: Youth Migration, Heroin, and AIDS in Southwest China (Stanford University Press, 2010)及其譯寫而成的醫療民族誌《我的涼山兄弟:毒品、愛滋與流動青年》,以及《麻風醫生與巨變中國:後帝國實驗下的疾病隱喻與防疫歷史》、《人類學活在我的眼睛與血管裡》、《疫病與社會的十個關鍵詞》等專書。其著作曾獲得臺灣、中國、香港、國際等書獎肯定。

序

【自序】

序章 旅程起點

小美

雅康健身中心大門緊閉,如常準時來此運動的小美錯愕地站在那裡,思忖道:「平時連假日都開放的,今天怎麼了?」順著心裡冒出的大問號,小美到處看了看,但沒找著公告,也沒見到平日進出熱絡的健身退休族,令她有點挫折。

就像近來生活中無時不在的困惑一樣,小美又默默地吞下了一大早的懊惱,轉身離開。健身中心距離住家只有三個公車站,今天天氣不錯,陽光煦煦,沒做成運動的小美,決定走路回去。

二十五年前,小美五十六歲,開始日日早起運動。在此之前,她沒有為了休閒而運動過,只有為了生活而不停地勞動。

那是一九九八年,小美的么女半哄半騙地,帶著母親走進新潮的亞力山大健康休閒俱樂部。那時,小美仍未從六年前丈夫離世的傷痛哀怨中走出來,也才從七年前罹患乳癌的身心折騰中緩慢修整,沒想到么女又竟然決定放棄香港《明報》駐台記者的好工作,前往陌生危險的柬埔寨參與國際發展。那是一個小美從未聽聞的國度,以為名字看起來就很偏僻落後,小美疑惑國際發展到底算哪門子工作?

小美總覺得么女像一只風箏,小時候和她很親密,上中學後離她愈來愈遠,此時不知又要飛到哪裡?小美只能手裡緊緊抓著另一端的線頭,生怕斷了線,女兒就不見了。她不知這只風箏何時才會飛累了,落地,回到她身邊。想到這,小美經常淚眼婆娑地看著么女,希望她不要遠行。女兒不知所措,在朋友的建議下用掉個把月的薪水幫母親加入亞力山大。

一開始,小美不肯去亞力山大,也不敢去。女兒深諳母親的儉省情結,便告訴她入會費和年費已簽約繳交,無法退還。小美才如劉姥姥進大觀園一般,從此愛上健身中心,迅速蛻變成游泳和瑜珈達人,交友親密。半年後女兒從柬埔寨返台探望,哥哥去機場接她時開玩笑地彙報母親近況:「妳娘變成女同志了!」

小美人生大轉彎。

健身中心裡像小美一樣、甚至比小美年長的女性愈來愈多,同齡男性明顯較少,婆婆媽媽們一起運動、玩樂、輪流請客聚餐。一向節儉也不肯兒女花費的小美,竟然開心吆喝著十幾位阿姨大媽讓么女請客吃飯,還要大家隨意盡興點餐,令小女兒大開眼界,覺得那一、兩個月薪水繳給健身中心的投資報酬率簡直就像火箭昇天。

只是終究,歲月不留人,二十幾年過去,小美的同伴漸漸凋零,像她這樣還去健身中心的八旬老人,很少見了,而她固定運動的時間也隨著年紀遞減。

近十年來小美也很少走路往返健身中心,除了節省體力的考量外,老人搭公車有敬老卡,不搭白不搭,像小美這樣盤算的阿公阿嬤很多。他們是創造台灣經濟奇蹟的一代,是奠定台灣得以促成健保的一代,但他們之中的多數人卻是到了退休乃至晚年時,才開始學習善待自己,享受福利。

這一天,在健身中心吃了閉門羹,返家路上,小美心裡一直冒出問號:「今天真是奇怪?」早上剛過八點,路上不像平常一樣繁忙,車子不多,偶爾有人走路,「今天是星期六、還是星期天?」可是,健身中心週末不開放也沒道理。總之,小美看不出來今天究竟是星期幾。

小美穿著赭紅色的羽絨外套走了三個公車站的距離,流了點汗,爬上樓梯開門進入位於三樓的家。屋裡很安靜,就像尋常日子一樣,孩子們出門上班上學,留她一人在家,孤伶伶的。

每次遇到時間的困惑,小美就盯著牆上的月曆和日曆仔細瞧,想從中找出一點時間的蛛絲馬跡。一進門,小美慣常地走近掛著日曆的那面牆。

「大年初一」,日曆寫著。小美又走去另一面牆上看月曆,翻開的這一頁上確實也有「春節」,大紅字。

「原來今天過年啊!」小美才知自己忘記了。孩子們還在為除夕守歲的玩樂補眠。

這座城市,宛如跟小美一樣,也忘記今天過年了。沒有鞭炮聲、沒有一地的紅色鞭炮屑、沒有節慶音樂穿透大街小巷、沒有路人相逢便道恭喜、沒有張燈結綵的隆重儀式感、沒有親戚早起拜年的人情味。小美熟悉的親朋好友多已離去,晚輩們已不時興初一早起給長輩拜年。

啊,關於春節的記憶彷彿已從這個城市的腦中兀自消失,如同時間感也莫名地從小美的腦中移除了。

小美也不記得,這並不是她第一次忘記春節。前一年,二〇一九年春節前,跟往年一樣,小美在廚房裡忙得團團轉,獨自操持滿桌大菜讓她又累又忙而脾氣不好,孩子們總躲得遠遠的,免得自找麻煩。長年來,除夕那天是沒有午飯可吃的,肚子餓的人自行解決。直到孫子出生後,小美才勉力端出除夕午餐。只是,二〇一九年這一天兒女媳婦們有點困惑,竊竊私語:「今年這麼早就開始準備年夜飯,是因為媽做菜的速度變慢了嗎?」但大家依然不敢發問,面面相覷一旁偷笑。

快中午了,小美突然從廚房裡冒出來斥喝:「你們在幹什麼?要拜了,桌子還不拿出來?」

一陣混亂後,大家才發現小美把小年夜當成除夕夜了。小美看著日曆,很懊惱,默默地沒說話。二〇一九的春節,一家人將錯就錯地提前一天吃了年夜飯,成為小美病後的經典笑話之一。

小美忘事搞出來的飛機,在家中造成的氣氛,從最初的困惑、緊張、不安,逐漸摻和了笑鬧、隨興、開懷。小美對於他人如何看待或談論自己的迷惘舉措,也從非常敏感的反應,轉變為漸漸接受了失憶忘事的現實。小美逐漸對人生舉手投降,不再掌廚。

二〇二一年的春節因為疫情之故,一家人實驗性地吃起外帶年夜飯,只是,兒孫的味蕾都被小美慣壞了,口味不對。二〇二二年起,當了小美二十二年的媳婦,終於接棒鍋鏟,在大姑的協助下,籌備年夜飯,小美終於讓出她既勞心負重又霸氣主掌了一輩子的廚房領地。小美聲名在外的高明廚藝,正式走入歷史,但活在所有家人和眾多親友的舌尖記憶之上。

小華

英語有句俗諺:「好奇心殺死一隻貓。」小華常說自己就是那隻九命貓。她對這個世界充滿好奇,上山下海各地跑,歡樂有趣的事暫且不提,小華見識過的恐怖世面真不少:跑過華航空難新聞、上過保釣採訪漁船、在柬埔寨等貧窮國度做過國際發展、在尼泊爾陷入毛共暴動烽火之中、深入四川山區的毒品與愛滋重災區、拜訪過中國各地的艱苦麻風村,總之,她看過形形色色的不平、不美與不善。朋友都說小華儼然無所畏懼,但小華認為自己只是神經粗,不懂得怕,更有可能的是過度的好奇心壓過了恐懼感。

可是,這天小華失去了膽子,受到驚嚇暈倒在地。嚇她的是位醫師。

小華感到不舒服一、兩年了,近半年也久咳不癒。她一向感到身體不對勁就會去看醫生,但這段時間以來她陸續看了不同的科別,都沒有找出問題癥結,甚至還曾有醫師懷疑地詢問小華的不舒服是不是「主觀感受」。但小華自知並非刻意忽略、亦非無端臆想身體不適的人。

自二十多歲有了第一份正式的媒體工作起,小華就為自己買了醫療保險。她自忖既然父母都生過病,自己便應當多留意,買保險是預防萬一生病了也不要給家人帶來過重的負擔。就在這樣反覆追索身體不適原因的過程中,在一次定期的電腦斷層(CT)追蹤檢查時發現陰影,被轉診胸腔外科。從來就自立自強的小華,仍然獨自去醫院聽候命運審判。

這一天,小華進入診間坐下來,醫師就開始劈里啪啦:「我看淋巴瘤的可能性比較大,要開刀取檢體化驗。……長得好快啊,去年照的時候還沒有、是乾淨的,齁,長得好快啊。」

聽到「淋巴」兩字小華很震驚。小華二十四歲那年,父親胃癌惡化淋巴轉移過世,從此小華便對淋巴產生快速把人帶走的刻板印象。她不知道的是,實質固態瘤轉移淋巴和血液惡性疾病中的淋巴瘤,不是同一回事,通常前者表示很嚴重了,而後者的治癒率高。但此時仍不認識淋巴瘤的小華聞之色變,她想起父親離開得太快了。

醫師仍自顧自地說著,小華無法專心,努力穩住自己,慢慢吐出話:「醫生,不好意思,我有點暈,你可以說慢一點嗎?」

「妳頭暈……」醫生正回話時,小華便從椅子上跌落,暈了過去。

人聲依稀從遠處傳來,模糊不清,小華張開眼,白色牆面和天花板的線條都不是垂直或水平的,像坐在側飛的機體上會看到的那種斜槓地平線。小華正困惑自己在哪裡,突然又聽見那個醫師說話:「啊,妳嚇死我了,我還沒有在診間碰過這種事!妳會暈倒,妳的心臟科醫師是哪個?我要跟他說。妳嚇死我了!」小華才知道原來自己躺在地上,正欲起身時,醫師大喊:「妳不要動!」此時她才看見醫師仍安坐椅上,居高臨下地瞅著她。

小華恢復了往常的鎮定,心裡正嘀咕著:「病人都昏倒了,你這個醫生連移駕來看一下都沒有,只會大叫,太糟糕了吧?」護理師突然拿來一個枕頭要小華靠著休息,小華細聲問她:「我暈了多久?」護理師回說十五秒。小華腦子繼續轉動,想知道自己發生了什麼事。

她只記得,那位醫師一直說:「長得好快、長得好快……」她便想到事母至孝的父親臨終前難以言喻的痛,讓婆婆白髮人送黑髮人,然後母親閃過小華腦子,之後,小華就不記得了。

護理師送小華離開診間,在候診室椅子上坐著,倒了一杯溫水給小華,低聲安慰,也像表達對醫師的不滿:「他說沒見過病人昏倒?我有見過幾次。」

護理師堅持小華要連繫親友來接送才能離開。小華向護理師道謝,感謝她的溫暖照顧,答應她會遵照要求。

小華坐著靜靜地喝完水,正模模糊糊地似想非想時,手機響了,是台北榮總好幾任以前的老院長彭芳谷教授來電,他是小華二十多年的忘年之交。八十八歲的老院長問小華醫師怎麼說,小華告訴他自己剛才暈倒了。

彭教授的反應是:「妳的膽子這麼大,什麼場面沒見過,怎麼還會暈倒呢?」

小華把自己對淋巴、父親、母親的聯想告訴他,老教授說:「啊,妳那是害怕繼續想下去的自我保護機制,沒事的。」小華請老教授放心,說朋友一會兒就來接她。

其實,小華尚未聯繫任何人。長年以來,身為老么的小華過得自由自在,沒有婚育負擔,工作良好穩定,相比於兄姊的龐大壓力,小華總有心理準備自己可能是家裡的最後支柱。她萬萬沒想到,自己一向努力不給家人添麻煩,盡力穩住自己期許以為家人後盾,卻居然在家中出狀況時,捅出了這等大事。她覺得憂慮愧疚,不知如何面對母親和家人。不過幾天前,母親才被確診罹患初期阿茲海默症(Alzheimer’s disease),更早之前,哥哥身體不適,心臟裝上支架。想到這裡,小華覺得說不出口,她怕把母親驚嚇到立刻惡化,也怕讓哥哥血壓破表。

小華打電話給一向信賴的點點,她是細心卻不囉唆的好朋友,但幾次電話都撥不通。思慮雜沓而至,小華心想:「要找誰呢?」她覺得當下要把事情說清楚很費力,說話不是她此刻想做的事。此時,小華被自己的人設困住了:一向報喜不報憂,習於協助照顧他人,卻還沒學會示弱的美德和被照顧的藝術。好多名字浮上念頭,又一一沉下。

小華突然想到老師:「一定得跟他說。」下個月就要舉辦的兩岸學術營隊,她顯然去不成了,得盡快跟他交代。

深呼吸一口氣,小華撥了電話,接通了,她話說得氣虛:「老師,我生病了,不能去內蒙古了。」老師認識的小華從來都是活力飽滿,說話直截了當,沒見過她如此虛弱微渺。問清楚狀況後,老師要小華別離開醫院,他立刻過來接她。掛上電話,小華低頭長吁,眼淚掉落在褲管上,她伸手擦拭,淚漬卻愈抹愈深愈寬,大腿也感受到了濕涼。

見到面時,老師臉色凝重,好在沒有連珠砲似地追問,小華鬆了一口氣。眼下,她只想當個不說話的傻子,隨波逐流。

老師問小華要去哪裡?看著戶外高照的艷陽,人潮熙來攘往,浮世如常,小華脫口而出:「我想去動物園。」

老師愣住了,「動物園?」

小華不由得想要彌補自己,「我一直想去動物園,都沒時間去。」

端直溫讓的老師沒再說什麼,領著小華搭上計程車,首次踏入台北市立動物園。盛夏的烈日下,汗流浹背,朝著長臂猿吼聲的方向,兩個人類學家走進新世界。

序章 旅程起點

小美

雅康健身中心大門緊閉,如常準時來此運動的小美錯愕地站在那裡,思忖道:「平時連假日都開放的,今天怎麼了?」順著心裡冒出的大問號,小美到處看了看,但沒找著公告,也沒見到平日進出熱絡的健身退休族,令她有點挫折。

就像近來生活中無時不在的困惑一樣,小美又默默地吞下了一大早的懊惱,轉身離開。健身中心距離住家只有三個公車站,今天天氣不錯,陽光煦煦,沒做成運動的小美,決定走路回去。

二十五年前,小美五十六歲,開始日日早起運動。在此之前,她沒有為了休閒而運動過,只有為了生活而不停地勞動。

那是一九九八年,小美的么女半哄半騙地,帶著母親走進新潮的亞力山大健康休閒俱樂部。那時,小美仍未從六年前丈夫離世的傷痛哀怨中走出來,也才從七年前罹患乳癌的身心折騰中緩慢修整,沒想到么女又竟然決定放棄香港《明報》駐台記者的好工作,前往陌生危險的柬埔寨參與國際發展。那是一個小美從未聽聞的國度,以為名字看起來就很偏僻落後,小美疑惑國際發展到底算哪門子工作?

小美總覺得么女像一只風箏,小時候和她很親密,上中學後離她愈來愈遠,此時不知又要飛到哪裡?小美只能手裡緊緊抓著另一端的線頭,生怕斷了線,女兒就不見了。她不知這只風箏何時才會飛累了,落地,回到她身邊。想到這,小美經常淚眼婆娑地看著么女,希望她不要遠行。女兒不知所措,在朋友的建議下用掉個把月的薪水幫母親加入亞力山大。

一開始,小美不肯去亞力山大,也不敢去。女兒深諳母親的儉省情結,便告訴她入會費和年費已簽約繳交,無法退還。小美才如劉姥姥進大觀園一般,從此愛上健身中心,迅速蛻變成游泳和瑜珈達人,交友親密。半年後女兒從柬埔寨返台探望,哥哥去機場接她時開玩笑地彙報母親近況:「妳娘變成女同志了!」

小美人生大轉彎。

健身中心裡像小美一樣、甚至比小美年長的女性愈來愈多,同齡男性明顯較少,婆婆媽媽們一起運動、玩樂、輪流請客聚餐。一向節儉也不肯兒女花費的小美,竟然開心吆喝著十幾位阿姨大媽讓么女請客吃飯,還要大家隨意盡興點餐,令小女兒大開眼界,覺得那一、兩個月薪水繳給健身中心的投資報酬率簡直就像火箭昇天。

只是終究,歲月不留人,二十幾年過去,小美的同伴漸漸凋零,像她這樣還去健身中心的八旬老人,很少見了,而她固定運動的時間也隨著年紀遞減。

近十年來小美也很少走路往返健身中心,除了節省體力的考量外,老人搭公車有敬老卡,不搭白不搭,像小美這樣盤算的阿公阿嬤很多。他們是創造台灣經濟奇蹟的一代,是奠定台灣得以促成健保的一代,但他們之中的多數人卻是到了退休乃至晚年時,才開始學習善待自己,享受福利。

這一天,在健身中心吃了閉門羹,返家路上,小美心裡一直冒出問號:「今天真是奇怪?」早上剛過八點,路上不像平常一樣繁忙,車子不多,偶爾有人走路,「今天是星期六、還是星期天?」可是,健身中心週末不開放也沒道理。總之,小美看不出來今天究竟是星期幾。

小美穿著赭紅色的羽絨外套走了三個公車站的距離,流了點汗,爬上樓梯開門進入位於三樓的家。屋裡很安靜,就像尋常日子一樣,孩子們出門上班上學,留她一人在家,孤伶伶的。

每次遇到時間的困惑,小美就盯著牆上的月曆和日曆仔細瞧,想從中找出一點時間的蛛絲馬跡。一進門,小美慣常地走近掛著日曆的那面牆。

「大年初一」,日曆寫著。小美又走去另一面牆上看月曆,翻開的這一頁上確實也有「春節」,大紅字。

「原來今天過年啊!」小美才知自己忘記了。孩子們還在為除夕守歲的玩樂補眠。

這座城市,宛如跟小美一樣,也忘記今天過年了。沒有鞭炮聲、沒有一地的紅色鞭炮屑、沒有節慶音樂穿透大街小巷、沒有路人相逢便道恭喜、沒有張燈結綵的隆重儀式感、沒有親戚早起拜年的人情味。小美熟悉的親朋好友多已離去,晚輩們已不時興初一早起給長輩拜年。

啊,關於春節的記憶彷彿已從這個城市的腦中兀自消失,如同時間感也莫名地從小美的腦中移除了。

小美也不記得,這並不是她第一次忘記春節。前一年,二〇一九年春節前,跟往年一樣,小美在廚房裡忙得團團轉,獨自操持滿桌大菜讓她又累又忙而脾氣不好,孩子們總躲得遠遠的,免得自找麻煩。長年來,除夕那天是沒有午飯可吃的,肚子餓的人自行解決。直到孫子出生後,小美才勉力端出除夕午餐。只是,二〇一九年這一天兒女媳婦們有點困惑,竊竊私語:「今年這麼早就開始準備年夜飯,是因為媽做菜的速度變慢了嗎?」但大家依然不敢發問,面面相覷一旁偷笑。

快中午了,小美突然從廚房裡冒出來斥喝:「你們在幹什麼?要拜了,桌子還不拿出來?」

一陣混亂後,大家才發現小美把小年夜當成除夕夜了。小美看著日曆,很懊惱,默默地沒說話。二〇一九的春節,一家人將錯就錯地提前一天吃了年夜飯,成為小美病後的經典笑話之一。

小美忘事搞出來的飛機,在家中造成的氣氛,從最初的困惑、緊張、不安,逐漸摻和了笑鬧、隨興、開懷。小美對於他人如何看待或談論自己的迷惘舉措,也從非常敏感的反應,轉變為漸漸接受了失憶忘事的現實。小美逐漸對人生舉手投降,不再掌廚。

二〇二一年的春節因為疫情之故,一家人實驗性地吃起外帶年夜飯,只是,兒孫的味蕾都被小美慣壞了,口味不對。二〇二二年起,當了小美二十二年的媳婦,終於接棒鍋鏟,在大姑的協助下,籌備年夜飯,小美終於讓出她既勞心負重又霸氣主掌了一輩子的廚房領地。小美聲名在外的高明廚藝,正式走入歷史,但活在所有家人和眾多親友的舌尖記憶之上。

小華

英語有句俗諺:「好奇心殺死一隻貓。」小華常說自己就是那隻九命貓。她對這個世界充滿好奇,上山下海各地跑,歡樂有趣的事暫且不提,小華見識過的恐怖世面真不少:跑過華航空難新聞、上過保釣採訪漁船、在柬埔寨等貧窮國度做過國際發展、在尼泊爾陷入毛共暴動烽火之中、深入四川山區的毒品與愛滋重災區、拜訪過中國各地的艱苦麻風村,總之,她看過形形色色的不平、不美與不善。朋友都說小華儼然無所畏懼,但小華認為自己只是神經粗,不懂得怕,更有可能的是過度的好奇心壓過了恐懼感。

可是,這天小華失去了膽子,受到驚嚇暈倒在地。嚇她的是位醫師。

小華感到不舒服一、兩年了,近半年也久咳不癒。她一向感到身體不對勁就會去看醫生,但這段時間以來她陸續看了不同的科別,都沒有找出問題癥結,甚至還曾有醫師懷疑地詢問小華的不舒服是不是「主觀感受」。但小華自知並非刻意忽略、亦非無端臆想身體不適的人。

自二十多歲有了第一份正式的媒體工作起,小華就為自己買了醫療保險。她自忖既然父母都生過病,自己便應當多留意,買保險是預防萬一生病了也不要給家人帶來過重的負擔。就在這樣反覆追索身體不適原因的過程中,在一次定期的電腦斷層(CT)追蹤檢查時發現陰影,被轉診胸腔外科。從來就自立自強的小華,仍然獨自去醫院聽候命運審判。

這一天,小華進入診間坐下來,醫師就開始劈里啪啦:「我看淋巴瘤的可能性比較大,要開刀取檢體化驗。……長得好快啊,去年照的時候還沒有、是乾淨的,齁,長得好快啊。」

聽到「淋巴」兩字小華很震驚。小華二十四歲那年,父親胃癌惡化淋巴轉移過世,從此小華便對淋巴產生快速把人帶走的刻板印象。她不知道的是,實質固態瘤轉移淋巴和血液惡性疾病中的淋巴瘤,不是同一回事,通常前者表示很嚴重了,而後者的治癒率高。但此時仍不認識淋巴瘤的小華聞之色變,她想起父親離開得太快了。

醫師仍自顧自地說著,小華無法專心,努力穩住自己,慢慢吐出話:「醫生,不好意思,我有點暈,你可以說慢一點嗎?」

「妳頭暈……」醫生正回話時,小華便從椅子上跌落,暈了過去。

人聲依稀從遠處傳來,模糊不清,小華張開眼,白色牆面和天花板的線條都不是垂直或水平的,像坐在側飛的機體上會看到的那種斜槓地平線。小華正困惑自己在哪裡,突然又聽見那個醫師說話:「啊,妳嚇死我了,我還沒有在診間碰過這種事!妳會暈倒,妳的心臟科醫師是哪個?我要跟他說。妳嚇死我了!」小華才知道原來自己躺在地上,正欲起身時,醫師大喊:「妳不要動!」此時她才看見醫師仍安坐椅上,居高臨下地瞅著她。

小華恢復了往常的鎮定,心裡正嘀咕著:「病人都昏倒了,你這個醫生連移駕來看一下都沒有,只會大叫,太糟糕了吧?」護理師突然拿來一個枕頭要小華靠著休息,小華細聲問她:「我暈了多久?」護理師回說十五秒。小華腦子繼續轉動,想知道自己發生了什麼事。

她只記得,那位醫師一直說:「長得好快、長得好快……」她便想到事母至孝的父親臨終前難以言喻的痛,讓婆婆白髮人送黑髮人,然後母親閃過小華腦子,之後,小華就不記得了。

護理師送小華離開診間,在候診室椅子上坐著,倒了一杯溫水給小華,低聲安慰,也像表達對醫師的不滿:「他說沒見過病人昏倒?我有見過幾次。」

護理師堅持小華要連繫親友來接送才能離開。小華向護理師道謝,感謝她的溫暖照顧,答應她會遵照要求。

小華坐著靜靜地喝完水,正模模糊糊地似想非想時,手機響了,是台北榮總好幾任以前的老院長彭芳谷教授來電,他是小華二十多年的忘年之交。八十八歲的老院長問小華醫師怎麼說,小華告訴他自己剛才暈倒了。

彭教授的反應是:「妳的膽子這麼大,什麼場面沒見過,怎麼還會暈倒呢?」

小華把自己對淋巴、父親、母親的聯想告訴他,老教授說:「啊,妳那是害怕繼續想下去的自我保護機制,沒事的。」小華請老教授放心,說朋友一會兒就來接她。

其實,小華尚未聯繫任何人。長年以來,身為老么的小華過得自由自在,沒有婚育負擔,工作良好穩定,相比於兄姊的龐大壓力,小華總有心理準備自己可能是家裡的最後支柱。她萬萬沒想到,自己一向努力不給家人添麻煩,盡力穩住自己期許以為家人後盾,卻居然在家中出狀況時,捅出了這等大事。她覺得憂慮愧疚,不知如何面對母親和家人。不過幾天前,母親才被確診罹患初期阿茲海默症(Alzheimer’s disease),更早之前,哥哥身體不適,心臟裝上支架。想到這裡,小華覺得說不出口,她怕把母親驚嚇到立刻惡化,也怕讓哥哥血壓破表。

小華打電話給一向信賴的點點,她是細心卻不囉唆的好朋友,但幾次電話都撥不通。思慮雜沓而至,小華心想:「要找誰呢?」她覺得當下要把事情說清楚很費力,說話不是她此刻想做的事。此時,小華被自己的人設困住了:一向報喜不報憂,習於協助照顧他人,卻還沒學會示弱的美德和被照顧的藝術。好多名字浮上念頭,又一一沉下。

小華突然想到老師:「一定得跟他說。」下個月就要舉辦的兩岸學術營隊,她顯然去不成了,得盡快跟他交代。

深呼吸一口氣,小華撥了電話,接通了,她話說得氣虛:「老師,我生病了,不能去內蒙古了。」老師認識的小華從來都是活力飽滿,說話直截了當,沒見過她如此虛弱微渺。問清楚狀況後,老師要小華別離開醫院,他立刻過來接她。掛上電話,小華低頭長吁,眼淚掉落在褲管上,她伸手擦拭,淚漬卻愈抹愈深愈寬,大腿也感受到了濕涼。

見到面時,老師臉色凝重,好在沒有連珠砲似地追問,小華鬆了一口氣。眼下,她只想當個不說話的傻子,隨波逐流。

老師問小華要去哪裡?看著戶外高照的艷陽,人潮熙來攘往,浮世如常,小華脫口而出:「我想去動物園。」

老師愣住了,「動物園?」

小華不由得想要彌補自己,「我一直想去動物園,都沒時間去。」

端直溫讓的老師沒再說什麼,領著小華搭上計程車,首次踏入台北市立動物園。盛夏的烈日下,汗流浹背,朝著長臂猿吼聲的方向,兩個人類學家走進新世界。

目次

序章 旅程起點

第一章 跨越邊界

第二章 認識病人的身心世界

第三章 關係洗牌,疾病是放大鏡

第四章 自救的身體

第五章 新的關係

第六章 新生活的意義感

第七章 生存的本領與風格

第八章 生命的失憶與記憶

後記 回憶的現在與未來

第一章 跨越邊界

第二章 認識病人的身心世界

第三章 關係洗牌,疾病是放大鏡

第四章 自救的身體

第五章 新的關係

第六章 新生活的意義感

第七章 生存的本領與風格

第八章 生命的失憶與記憶

後記 回憶的現在與未來

書摘/試閱

【內文試閱】

序章(續)

小美是我父親喚我母親的小名,小華是我父母叫我的小名。二〇一八年七月, 母親和我接連確認罹患「世紀之症」,母親診斷為阿茲海默症初期,而我得了癌症,只是一個月後,才確診為淋巴癌一期。

母親與我同時生病,對於家人的打擊重大,照護人手嚴重不足,家中混亂了一段相當長的時間,各種情感情緒,正面的、負面的、深沉的、突發的、莫名的、主動的,全都冒了出來;生病的人不好過,沒生病的人也不好過。

然而,數年間,後續的發展則是,各種沒想過的生命經驗,正面的、負面的、堅固的、新生的、美妙的、創造的,也都一一發生;沒生病的人很驚奇,生病的人更驚奇。

不論生病或康復,變壞或變好,都不是跨過一條界線那麼簡單的事,而是得經歷一段來回反覆的灰色地帶。但是,大部分的人不明白這個事實,因而對疾病和病人有很多誤解,或者,知易行難。生病與康復都是一趟旅程,只有走過才知道風景微妙,不管是否喜歡。

母親的病徵陸續出現時,她很恐慌不安,經常掩飾否認自己的不對勁,彷彿藏著掖著就可當它不存在了。我非常理解母親的恐慌,甚至相信她一定比我生病時還要無助。我與母親的情況則大不同,我彷彿以為所有的身體不對勁都可能與我罹患的疾病有關,一一主動告訴醫師,儘管醫師從沒要我交代什麼。

母親和我的反應異同,都與我們各自的疾病屬性有關。

雖然我們罹患的都是所謂的世紀之症,但癌症可能治癒康復或成為慢性病,我有理由對治療充滿希望,相信這段疾病旅程只是暫時性的苦痛。然而,挑戰母親的是與老化密切攸關的腦部退化性疾病,她不會好起來了,無疑是一種看不見希望的下墜狀態。我能體會到母親是這樣感受的。

我雖然與母親的處境不同,但生命都曾被打趴在地的交集經歷,讓我對母親的不安感同身受。

五年過去,我早已好轉,恢復健康活力;母親則進入疾病的中後期階段。我們生命共同下墜的交會已然過渡。我的身體變好了,母親的腦部卻更退化了。

唯一堪為安慰的是,儘管母親的狀況惡化,但就心情而言,隨著記憶的包袱不斷破洞,母親彷彿進入一個愈來愈自由任性的狀態。如今的母親比較釋然、放鬆、可愛,經常有如返老還童般天真快樂。母親甚至遺忘了我生病的事,不過仍依稀留存著我身體不好需要有人照顧的印象,可見此事對她的衝擊至深已然刻畫腦海。

現在的母親就像個老小孩,由兒孫媳婦團團圍住照顧。因著她的變化,家人的關係好轉,輕鬆協調合作,也較能應付母親偶爾出現的失控狀況。而經歷過生死思索的我,也能用更為貼近病人的方式理解母親,並與她相處。

我想記錄自己和母親的這段生命旅程,儘管片段,但求誌念。記錄是為了母親、為了我自己,當然也是為了我的家人,裡面有他們已知的故事,也有他們不曾知曉的病人心聲。

而我畢竟身為醫療人類學者,也希望這樣的疾病與康復敘事,有助於其他的病人親友理解病中之人,並與之平和相處。

此書副標所說的「母女共病」,指的便是我與母親先後確診生病、家人同時面臨兩種重大疾病照護的處境。

在一般的醫療意義上,共病(comorbidity)其實意指為合併症,即與原發疾病同時或伴隨病發的一種或多種疾病,包括生理的和心理的疾病。此書所描述的我和母親的「共病」,雖非專業上的意義,但兩個世紀之症風暴同時降臨,對於一個家庭而言,在情緒、關係、照護等壓力和負擔上,實際上也儼然一個家庭生命共同體所承受的身心疾病合併症。

所以,書中所稱的「家人」便是集體性稱呼,可能是包含我在內的部分或所有家庭成員。兩個世紀之症同時發生在一個家庭之中,對於家人的衝擊著實很大,尤其是對得費力承擔關懷照護的成員而言。面對疾病時難免出現的手足無措和誤解、不經意的傷害或未接上線的關心等情況,具有普遍的家庭共性。因此,我以為無須特別指涉。除非特定情境外,我多以集體稱呼表達尋常情境或共同承擔。

母親罹患的阿茲海默症,是一種常見的「失智症」(Dementia)。失智症指的並非單一疾病,而是症候群。這個中文名稱有時為人詬病,認為字面意義指涉病人失去智力或智慧,但其實病人受損的是認知能力,所以被視為有汙名化之虞。我從母親在診斷後就對「失智」兩字很敏感的反應得知,這個用語的確可能讓病人和家屬感到不舒服。

然而,「失智症」一詞在台灣出現,卻曾經是進步的譯名,是在二十世紀末時,從之前更具明顯汙名性的「老人痴呆症」修改過來的用語。近年來,台灣仍常再度出現更名呼籲,主要的改變動機是擔心病人因「失智」被污名化而不願就醫診斷,或「失智」造成家屬對於認知性疾病的負面態度。

最常聽聞的建議是將之改為「認知症」,比照日本於本世紀初的更名「認知症」,香港繼日本之後更名為「認知障礙症」。其實,dementia 一字在英語語境中也有汙名爭議,因此不難理解此疾病概念在各地轉譯中激起的諸多討論與反思。

我雖然也不喜歡「失智症」一詞,但在本書中,當指涉廣義疾病名稱或各級政府的服務政策用語時,基於當前的用語事實仍稱之為「失智症」,其餘時候,多以失憶、認知功能障礙或認知疾病等描述性說法來指涉。

不過,儘管如此,我毫不否認既有用語下的努力,也明白要變更已沿用二十多年的疾病名稱所涉及的高度複雜性。只是,仍私心期待此認知性疾病症候群能有更合適的名稱。既然此疾攸關社會如何理解大腦認知,那麼,透過名詞的變更以改變社會認知,有其道理。

如同,今日的我們已甚少再稱癌症為「絕症」;儘管「聞癌色變」仍是常態, 但那表達的可能多是對重症的憂心,並不一定是固著的態度。

重大疾病,無論叫做什麼名字,都是個人、家庭與社會的難題,但無論社會對其冷漠視之或友善以對,首當其衝的仍是個人與家庭。只是,他們的過關挑戰能否順利,社會安全網的密度與耐性如何,真是關鍵因素。

關於母親、我自己的人生、甚至所有人的未來,無人知道風暴何時會再來臨, 但明瞭它總是存在於前方某處,畢竟那是生命的必然。不過,只要太陽當空在微笑,家人都盡力把握和母親相處的時時刻刻,而我也盡力在期許放眼未來之際勿忘享受當下。

這本書,就是記錄了我回望母親與我既各自經歷、又一同走過的重病旅程,包含了過去與現在,更懷有我們對於前景的心態與期盼。

沉舟側畔千帆過,病樹前頭萬木春。

序章(續)

小美是我父親喚我母親的小名,小華是我父母叫我的小名。二〇一八年七月, 母親和我接連確認罹患「世紀之症」,母親診斷為阿茲海默症初期,而我得了癌症,只是一個月後,才確診為淋巴癌一期。

母親與我同時生病,對於家人的打擊重大,照護人手嚴重不足,家中混亂了一段相當長的時間,各種情感情緒,正面的、負面的、深沉的、突發的、莫名的、主動的,全都冒了出來;生病的人不好過,沒生病的人也不好過。

然而,數年間,後續的發展則是,各種沒想過的生命經驗,正面的、負面的、堅固的、新生的、美妙的、創造的,也都一一發生;沒生病的人很驚奇,生病的人更驚奇。

不論生病或康復,變壞或變好,都不是跨過一條界線那麼簡單的事,而是得經歷一段來回反覆的灰色地帶。但是,大部分的人不明白這個事實,因而對疾病和病人有很多誤解,或者,知易行難。生病與康復都是一趟旅程,只有走過才知道風景微妙,不管是否喜歡。

母親的病徵陸續出現時,她很恐慌不安,經常掩飾否認自己的不對勁,彷彿藏著掖著就可當它不存在了。我非常理解母親的恐慌,甚至相信她一定比我生病時還要無助。我與母親的情況則大不同,我彷彿以為所有的身體不對勁都可能與我罹患的疾病有關,一一主動告訴醫師,儘管醫師從沒要我交代什麼。

母親和我的反應異同,都與我們各自的疾病屬性有關。

雖然我們罹患的都是所謂的世紀之症,但癌症可能治癒康復或成為慢性病,我有理由對治療充滿希望,相信這段疾病旅程只是暫時性的苦痛。然而,挑戰母親的是與老化密切攸關的腦部退化性疾病,她不會好起來了,無疑是一種看不見希望的下墜狀態。我能體會到母親是這樣感受的。

我雖然與母親的處境不同,但生命都曾被打趴在地的交集經歷,讓我對母親的不安感同身受。

五年過去,我早已好轉,恢復健康活力;母親則進入疾病的中後期階段。我們生命共同下墜的交會已然過渡。我的身體變好了,母親的腦部卻更退化了。

唯一堪為安慰的是,儘管母親的狀況惡化,但就心情而言,隨著記憶的包袱不斷破洞,母親彷彿進入一個愈來愈自由任性的狀態。如今的母親比較釋然、放鬆、可愛,經常有如返老還童般天真快樂。母親甚至遺忘了我生病的事,不過仍依稀留存著我身體不好需要有人照顧的印象,可見此事對她的衝擊至深已然刻畫腦海。

現在的母親就像個老小孩,由兒孫媳婦團團圍住照顧。因著她的變化,家人的關係好轉,輕鬆協調合作,也較能應付母親偶爾出現的失控狀況。而經歷過生死思索的我,也能用更為貼近病人的方式理解母親,並與她相處。

我想記錄自己和母親的這段生命旅程,儘管片段,但求誌念。記錄是為了母親、為了我自己,當然也是為了我的家人,裡面有他們已知的故事,也有他們不曾知曉的病人心聲。

而我畢竟身為醫療人類學者,也希望這樣的疾病與康復敘事,有助於其他的病人親友理解病中之人,並與之平和相處。

此書副標所說的「母女共病」,指的便是我與母親先後確診生病、家人同時面臨兩種重大疾病照護的處境。

在一般的醫療意義上,共病(comorbidity)其實意指為合併症,即與原發疾病同時或伴隨病發的一種或多種疾病,包括生理的和心理的疾病。此書所描述的我和母親的「共病」,雖非專業上的意義,但兩個世紀之症風暴同時降臨,對於一個家庭而言,在情緒、關係、照護等壓力和負擔上,實際上也儼然一個家庭生命共同體所承受的身心疾病合併症。

所以,書中所稱的「家人」便是集體性稱呼,可能是包含我在內的部分或所有家庭成員。兩個世紀之症同時發生在一個家庭之中,對於家人的衝擊著實很大,尤其是對得費力承擔關懷照護的成員而言。面對疾病時難免出現的手足無措和誤解、不經意的傷害或未接上線的關心等情況,具有普遍的家庭共性。因此,我以為無須特別指涉。除非特定情境外,我多以集體稱呼表達尋常情境或共同承擔。

母親罹患的阿茲海默症,是一種常見的「失智症」(Dementia)。失智症指的並非單一疾病,而是症候群。這個中文名稱有時為人詬病,認為字面意義指涉病人失去智力或智慧,但其實病人受損的是認知能力,所以被視為有汙名化之虞。我從母親在診斷後就對「失智」兩字很敏感的反應得知,這個用語的確可能讓病人和家屬感到不舒服。

然而,「失智症」一詞在台灣出現,卻曾經是進步的譯名,是在二十世紀末時,從之前更具明顯汙名性的「老人痴呆症」修改過來的用語。近年來,台灣仍常再度出現更名呼籲,主要的改變動機是擔心病人因「失智」被污名化而不願就醫診斷,或「失智」造成家屬對於認知性疾病的負面態度。

最常聽聞的建議是將之改為「認知症」,比照日本於本世紀初的更名「認知症」,香港繼日本之後更名為「認知障礙症」。其實,dementia 一字在英語語境中也有汙名爭議,因此不難理解此疾病概念在各地轉譯中激起的諸多討論與反思。

我雖然也不喜歡「失智症」一詞,但在本書中,當指涉廣義疾病名稱或各級政府的服務政策用語時,基於當前的用語事實仍稱之為「失智症」,其餘時候,多以失憶、認知功能障礙或認知疾病等描述性說法來指涉。

不過,儘管如此,我毫不否認既有用語下的努力,也明白要變更已沿用二十多年的疾病名稱所涉及的高度複雜性。只是,仍私心期待此認知性疾病症候群能有更合適的名稱。既然此疾攸關社會如何理解大腦認知,那麼,透過名詞的變更以改變社會認知,有其道理。

如同,今日的我們已甚少再稱癌症為「絕症」;儘管「聞癌色變」仍是常態, 但那表達的可能多是對重症的憂心,並不一定是固著的態度。

重大疾病,無論叫做什麼名字,都是個人、家庭與社會的難題,但無論社會對其冷漠視之或友善以對,首當其衝的仍是個人與家庭。只是,他們的過關挑戰能否順利,社會安全網的密度與耐性如何,真是關鍵因素。

關於母親、我自己的人生、甚至所有人的未來,無人知道風暴何時會再來臨, 但明瞭它總是存在於前方某處,畢竟那是生命的必然。不過,只要太陽當空在微笑,家人都盡力把握和母親相處的時時刻刻,而我也盡力在期許放眼未來之際勿忘享受當下。

這本書,就是記錄了我回望母親與我既各自經歷、又一同走過的重病旅程,包含了過去與現在,更懷有我們對於前景的心態與期盼。

沉舟側畔千帆過,病樹前頭萬木春。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。