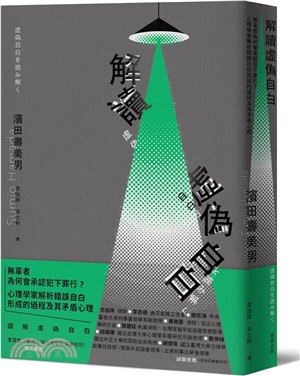

商品簡介

無辜者為何會承認犯下罪行?

心理學家解析錯誤自白形成的過程及其矛盾心理

──────李茂生(臺灣大學法律學系名譽教授)專文推薦──────

※誠摯推薦(依姓氏筆畫排序)

尤伯祥 律師

李志德 資深新聞工作者

施志鴻 中央警察大學刑事警察學系副教授

黃致豪 律師/司法心理學研究者

葉建廷 執業律師/台灣冤獄平反協會常務監事

趙儀珊 國立臺灣大學心理學系暨研究所副教授

戴伸峰 國立中正大學犯罪防治系教授

謝煜偉 國立臺灣大學法律學院專任教授/冤獄平反協會理事、台灣刑事法學會理事

本書探討一項普世的冤案成因:虛偽自白。

過往多認為,被告是遭到刑求才會自白犯罪,否則大可主張清白。實際上,大多數的情況是,無辜的人一旦決定自白,就只能夠「扮演犯人」。即使沒有真正的犯罪體驗,但在握有資訊的偵訊人員連續壓迫訊問下,確實可以創造出一定程度的犯罪經過。

換言之,既然無法證明有不當暴力介入,所做成的自白筆錄也被認為應該值得信賴。在此基礎上,人們(警察、檢調、法官甚或一般社會大眾)已然認定或很難相信被告有可能無辜,而如果被告撤回自白,只會被視為是為了脫罪的狡辯,就算自白存在著矛盾、漏洞,也難以在改變法院的判決。

縱使自白內容不自然,

但「已經自白」這件事情本身就很有分量。

⋙以日本知名冤案為例

足利事件●─────1990年,栃木縣足利市一名女童遭誘拐殺害,棄屍河畔。警方在遲遲未能破案的壓力下,鎖定菅家利和並進行跟監。菅家因為偵訊期間的自白與錯誤的DNA鑑定,遭判無期徒刑。直至2010年經歷再審後才獲判無罪。

狹山事件●─────1963年,埼玉縣狹山市一名女高中生於返家途中疑似遭人綁架,三天後被發現時,已慘遭毒手。24歲的嫌犯石川一雄招供認罪,於一審被判處死刑,二審撤回自白,1977年裁定改判無期徒刑。此後,多次提出再審請求,至今仍未確定重啟再審。

清水事件(又稱「袴田事件」)●─────1966年,靜岡縣清水市一間味噌製造廠一家四口遭刺殺、縱火致死,工廠員工袴田巖在連夜偵訊下,全數認罪。在無直接證據下,袴田於1980年確定判處死刑。2014年,因DNA鑑定結果,決定重新審理此案,遭關押長達48年的袴田始獲解除人身拘束。之後,由於檢方提起抗告,重新審理的決定一度遭到取消,2023年,高等法院裁定重新審理此案,確定將展開再審。

日野町事件●────1984年,滋賀縣日野町發生一起強盜殺人案,一家酒鋪女店主被殺身亡。酒客阪原弘被捕,縱使其自白內容充斥各種疑點,仍遭宣判無期徒刑。2011年,一直堅稱冤屈的阪原最終病逝獄中。2023年,高等法院裁定重新審理此案,檢方對此提出特別抗告,目前該案仍在最高法院審理中。

名張事件●─────1961年,三重縣名張市發生一起毒葡萄酒事件,造成十七名女性中毒,五人死亡。負責運送葡萄酒的奧西勝很快成了嫌犯,其妻與外遇對象也在事件中死亡。奧西在偵訊人員嚴厲的審問下自白,儘管在一審中他獲判無罪,在二審中仍遭判並最終確定死刑。2015年,89歲的奧西病逝獄中,由遺屬繼續提出再審請求。

一個無辜的人為什麼會承認自己有罪,並描述犯案過程?

未來,司法體系又該如何避免冤案的發生?

司法心理學界重要學者濱田壽美男教授研究供述心理學近四十年之久,並實際參與冤案救援與提出心理鑑定書;供述心理學是以科學途徑解析自白的過程,判別自白是否具有體驗者性質。他將分辨自白的真偽比喻為區分「金」這種物質:倘若不清楚「金」的物理和化學性質,只要看到發出金黃色光芒的金屬,都會誤以為是真正的「金」,以致無法判斷是真凶的自白,還是無辜者的虛偽自白。因此,我們要先掌握被偵訊者究竟歷經了何種心理轉變──這也是旁觀的第三者不容易理解的,被當作不可饒恕的犯罪者的心理狀態。

接著,濱田教授利用筆錄及日本數起著名冤案的錄音逐字稿,解析一個沒有參與犯罪過程的人(非體驗者)的供述,會缺漏何種重要資訊。另外,被告為什麼要等到審判,甚至聲請再審階段才否認犯行?那種在偵訊後深陷「我是犯人」的枷鎖,要透過什麼樣的心理過程才有辦法或有可能解開?書中也有詳細解說。

採用科學論證評價自白的「任意性」與「可信性」的程度,不以「感覺」形成心證,是避免冤案重要的一環,尤以今日,與職業法官一同參與刑事審判的一般國民背景多樣,更成了迫切的課題。

作者簡介

作者簡介 濱田壽美男

日本發展心理學家。專長發展心理學、司法心理學。

1976年取得京都大學大學院文學研究科(心理學)博士,現為奈良女子大學名譽教授、立命館大學首席研究員。著有《自白的心理學》、《自白的研究》、《袴田事件之謎》、《自白證明無辜》等十餘本書。

譯者簡介

李怡修

日本一橋大學法學博士,現為日本龍谷大學刑事司法暨冤案救濟研究中心囑託研究員。譯有《誰都可以,就是想殺人:被逼入絕境的青少年心理》。

洪士軒

台大科際整合法律學研究所碩士,日本早稻田大學法學博士。現為執業律師。譯有《冤罪論:關於冤罪的一百種可能》(第五章)。

序

推薦序──李茂生(臺灣大學法律學系名譽教授)

一九九一年回國任教後不久,我接觸到了當年年初發生的蘇建和案,撲朔迷離的新聞報導,讓我完全無法掌握整個的案情與偵查、審判過程。之後,多次的更審,開始引起我的注意,且在剛剛成立的民間司法改革基金會的主導下,參與了救援活動,主要是擔當蘇案的事實認定與證據調查部分的評鑑。在公布這個民間司法改革基金會的評鑑報告(〈蘇建和案事實認定及證據調查述評〉,《月旦法學雜誌》十四期,一九九六年六月)前,我已經將自己對於蘇案偵查與審判過程的觀察所得,以學術論文的格式發表了〈自白與事實認定的結構〉一文,並刊登於《台大法學論叢》(二十五卷三期,一九九六年四月)。該文以極度濃縮的方式表達了對於自白的質疑,且於數年後二○一五年翻譯出版的森炎著《冤罪論:關於冤罪的一百種可能》(教養としての冤罪論)中得到更進一步的鋪陳與細膩開展。

不論是〈自白與事實認定的結構〉或是《冤罪論》都指向一個傾向,此即自白是不值得信賴的證據,而且自白的作用就是將某案件所能蒐集到的物證予以串聯與解說的媒介,如果可以質疑自白的整合作用,則僅憑其他物證或供述證據,可能就不足以認定罪行。不過當年並無法確切地理解為何被嫌疑人會做出虛偽的自白,為何該自白明顯有邏輯上的錯誤,但卻被製作出來,且獲得法院的認證。多年後,這本不算新的濱田壽美男教授所著《解讀「虛偽自白」》一書,給了我近三十年的疑問一個心理學上的解答。

濱田教授的這本書透過了數起冤罪,包含著名的足利事件(菅家被告)、狹山事件(石川被告)、清水事件(袴田被告),以及其他較不出名的日野町事件(阪原被告)、名張事件又稱毒葡萄酒事件(奧西被告)、冰見事件(柳原被告)等,這些案件一部分是因為新的DNA鑑定等物證,甚至於真凶出現等,而獲得無罪的判決(清水事件則是檢方放棄提出其他物證,應該會在今年內獲得無罪判決)。這些明顯無罪的案件,被告卻在警、檢、院或甚至辯護律師前,坦承犯罪。在所謂鄉民思維中,通常都會認為假若沒有被暴力相加,沒做的話,不用怕官方,根本不需要承認犯罪,既然不能證明有暴力刑求,則其自白應該值得信賴。然而本書透過司法心理學的解析,告知在有罪推定的情境下,先絕望,然後在辯解無用的心理作用下,自暴自棄般地承認犯行,或在逆向建構的機制下,「聰明漢斯」心理機制發揮作用,產生虛偽的「祕密的暴露」,進而加強了(虛偽)自白的可信度。而這些被告只有在有人確信其是無辜之後,才會開始否定其先前的自白,進而開始否認犯行。縱然司法心理學的研究告知了這整轉變的可能性,但此時或許已經為時已晚,一般人只會認為翻供只是狡辯而已。

自白是個很脆弱的證據,但是實務上卻是被當成王牌。作者期待能夠透過司法心理學的建構,減低自白的效果,回歸依據其他證據判罪的正軌。可惜的是,如今的實務仍舊是有新的物證等,才會反過去質疑自白的可信度。在無法反對自白的王牌地位的此時,質疑自白的可信度,擁抱著懷疑,繼續追索其他物證與供述證據或許才是如今司法應該採取的正確態度。

目次

▍推薦序──李茂生(臺灣大學法律學系名譽教授)

▍台灣版作者序

前言

第一章 何謂虛偽自白?

一、因自白而生的事件

二、足利事件與解讀虛偽自白的理論

[圖一]新型態的虛偽自白過程模式

第二章 落入自白:足利事件、狹山事件、清水事件

一、僅只一天的陷落

二、長時間訊問的後果

[表一]狹山事件.筆錄製作經過

[圖二]恐嚇信與石川當時的筆跡

三、完全不傾聽的偵訊

[表二]清水事件.筆錄製作經過

第三章 自白內容的展開

一、無辜的人「說不出來」

[表三]足利事件.偵訊過程

二、說不出的犯罪內容

三、說不出的大量事實

[圖三]現場平面圖、屋內的狀況

四、由事後「事實」編織出的奇妙自白

[圖四]屍體被遺棄的狀態

[圖五]芋頭洞穴(狹山辯護團提供)

[圖六]被認為是殺害現場的樹林與芋頭洞穴,屍體所埋藏的農業道路

五、修補「不合理的自白」使其合理

[圖七]內側出入口圖

[圖八]勘驗內側出入口通行狀況

六、現場勘驗時猜中的「正確答案」──日野町事件

[表四]日野町事件.偵查經過

[圖九]丟棄保險箱現場的地圖

七、事後製造的「犯罪計畫」──名張事件

[表五]名張事件.偵訊的經過

第四章 自白的撤回:解釋自白的時刻

一、從維持自白到撤回自白

二、過去的自白要如何解釋說明呢?

結語 為了斷絕冤罪的深根

後記

書摘/試閱

台灣版作者序

本書發行於二○一八年八月,已經是五年前的事情了。在這五年間,本書所提到的案件,最近終於有了很大的變化。

第一件是本書第二章所提到清水事件。這個事件之前都是用死刑犯袴田巖先生的名字,取名為「袴田事件」。事件發生在一九六六年,袴田巖先生的死刑確定判決是在一九八○年。之後的四十年間,辯護團不斷重複聲請再審,在今年三月二十日,終於裁定開始再審。日本在一九八○年代有四件死刑犯的再審案件,此後就再也沒有裁定開始再審的案件。如果袴田先生這次獲得再審無罪,那麼他就是從斷頭台上生還的第五位死刑犯。即便如此,從事件發生後,已經過了五十七個年頭,至今的過程並不單純。

袴田先生是在一九六六年被逮補,在連日嚴苛的偵訊下落入自白而被起訴。經過靜岡地院、東京高院的審理,於一九八○年最高院確定了死刑判決。其後,在什麼時候突然被執行死刑也不意外的日月裡,他持續喊冤,但最後因為罹患拘禁性精神病,連自己是袴田巖也不知道了。我接到鑑定委託分析袴田巖先生的自白,是在一九九○年。靜岡地院對袴田先生的再審聲請做出開始裁定,是在那之後又過了四分之一世紀的二○一四年。當時,因為就袴田先生人權上來看,已經是無法容許的事情,法院遂停止其死刑執行,將其從看守所釋放。然而,檢方對此提起即時抗告,受理此抗告的東京高院,於二○一八年六月撤銷地院的開始再審裁定,之後辯護團又對此聲請特別抗告。是這樣的一個過程。

到了二○二○年十二月,對於辯護團的特別抗告,最高法院部分肯認其見解,將案件駁回至東京高院。第一審審理中所謂從味噌桶裡發現染了血的五件衣物,當時認定那些衣物已經浸在味噌桶超過一年以上,辯護團表示,發現的時候,是可以馬上知道染了血的程度的鮮紅色,主張若是在味噌桶浸了一年以上的衣物有可能那樣嗎?最高院肯認辯護團這樣的主張。這項物證成為了唯一的爭點,東京高院認定這其中有偽造的過程,裁定肯認之前的開始再審裁定。檢方這次也終於放棄了向最高院聲請特別抗告。這是二○二三年三月二十日的事情。

這是非常令人困惑的一件事情,日本的審判制度,即使裁定開始再審,檢方還是能夠抗告,而常常有案件因為如此,開始裁定又被推翻。雖然形式上是說維持「法安定性」,但是從人權的觀點來看,這樣落後的狀況實在令人驚訝。也有人認為正是因為如此困難的案件所以才會這樣,但是就我看來,單純至極。從袴田先生偵查階段自白的過程看來,不禁會覺得這怎麼可能是真凶的自白呢?只要有正直的偵查人員,就算一位也好,在偵查階段早就確認了袴田先生的無辜。是一個這樣的案件。但是,發現這件事情,居然花費了五十七年的歲月。

日本的刑事訴訟法規定「發現推翻有罪確定判決的明確新證據」時,可以開始再審。反過來說,就是經過地院、高院、最高院三次審判確定的法院判斷,絕對不會有錯,而在此如果出現了應該要判其無罪的「明確」的「新」證據,那麼就開始再審吧。這次的清水事件,也是從「五件衣物」上血跡的顏色來判斷該證據是偽造的,決定開啟再審。但是,如果這個證據是偽造的,那麼袴田先生就是無辜的,偵查階段的自白就是虛偽自白。也就是說,法官們從第一審開始,就一次又一次地在解讀「虛偽自白」這件事情上失敗了。而因為這樣的錯誤,袴田先生花了超過半世紀以上的時間,抱著這樣苦不堪言的辛酸。

其實,就在這次袴田先生開始再審裁定之前,還有一個很大的動向,是關於同樣也在本書第三章介紹過的日野町事件。這個事件發生在一九八四年,阪原弘先生在一九八八年被逮捕後自白,於一九九五年第一審被判處無期徒刑,二○○○年最高法院有罪確定。其後於再審聲請途中的二○一一年阪原先生過世,遺屬繼續承接了聲請再審的程序。大津地院對這個案件做出開始再審裁定,是在二○一八年七月。但是對於這個裁定,檢方也做出即時抗告,二○二三年二月二十七日,大阪高院駁回該抗告,在此,似乎真的可以朝向開始再審踏出下一步了。孰知,檢方於三月四日又提起特別抗告,審理的戰場整個移往最高法院,會變得怎麼樣,又無法預測了。其他,於本書也提到的名張事件及狹山事件,辯護團現在也持續呼籲讓再審趕快開始,但是法院仍無動靜。事件發生已經超過六十年的現在,案件處理的方向仍然不明。

如此,我本身至今仍然更加、不得不去重新思索咀嚼「解讀虛偽自白」的意義。

二○二三年三月二十五日 濱田壽美男

前言

案件在某處發生了。在那個地方,遺留下某些證據。若是殺人事件,屍體上可能會留下傷痕,凶器遺落在現場,周圍有可能採集到指紋、血跡或體液等其他跡證,調查人員根據這些「物證」識別出犯人。但是,光靠物證就能確定犯人、偵破案件的狀況並不多。

調查人員會向案件關係人或者案發現場周圍的人問話,嫌犯出現的話,會帶到偵訊室偵訊,嘗試解開現場到底發生什麼事情。這就是所謂的「供述」。不管是目擊者供述、被害者或關係人的供述、又或者嫌犯的自白,在偵查階段一般都是做成文書紀錄,即供述筆錄。此外,近來,在偵訊過程中,部分會用錄音錄影的方式記錄。但是,供述都是以「話語」被敘述。

然後,加上物證,人的「話語」所形成的供述被一個一個地累積,檢察官就會確定案件的犯人並起訴之。至於被告是因為什麼樣的動機,如何實行該犯罪行為,檢察官會把這些整理成一個犯罪故事。這些也是用「話語」的方式呈現。在法庭,檢察官窮盡「話語」,舉證被告有罪,另一方面,辯護人也用「話語」去主張檢察官的有罪舉證不足。更進一步,檢察官與辯護人分別讓己方的證人站在證人席,將自己的體驗用「話語」來描述,而被告則用「話語」的累積來為自己防禦。最後,法官及裁判員互相將自己的意見用「話語」來評議,判決也用「話語」來為事件下最終判斷。

如此一來,案件從發生開始,到偵查、審判為止,被人們口中大量的「話語」所編織出來,四處大大小小的「敘述」混合著,彼此競合,最後彙集成一個故事,用判決來看到其結果。所謂的審判,是將案件發生後留下的物證為基礎,連接「話語」去認定事實,再由該事實認定 來決定被告在這之後會受到何種處置,這樣的一個人類現象。 然而,人類現象總是伴隨著錯誤。事實認定一旦發生錯誤,將會產生無法回復的結果。

我們是否正確地了解這樣的人類現象呢?當錯誤發生時,我們是否設法尋找錯誤的根源,確實地糾正錯誤呢?從過去的審判案例來看,我們可以清楚知道實際情況不一定如此。

人以「話語」來敘述的故事裡,經常混合著歪曲與扭曲。無論如何,「話語」既可以敘述現實,也可以敘述疑似現實的虛偽。偵查過程中,有時候會發生目擊者指認無辜者是犯人的奇怪情事,也會發生無辜者因為受不了嚴厲的偵訊而自白,說出不真實的犯罪經過的情況。如果無法看穿藏在供述裡的虛假,最終,無辜的人就會被當作有罪者被審判,沒緣由地嘗盡痛苦。這就是所謂的「冤罪」。

在偵查與審判過程中,人們將過去的案件以「話語」再度形塑,當試圖建立一個故事時,其中隱藏許多錯誤的這件事情,從某個角度來說,是無法避免的。但是,無辜者被當成真實犯罪事件的主角被處罰,這種誤判的情況絕對必須防止。尤其會有問題的是在偵訊室裡產生的虛偽自白。至今仍有無數人因為沒能被看出那樣的虛偽自白,而飽受冤罪所苦。

虛偽自白說到底做為一種人類現象,在審判的世界有被充分地理解嗎?無辜的人偽稱自己是犯人,用「話語」敘述他根本沒做的犯罪行為。這樣的虛偽是從哪裡出現以及如何產生的呢?然後,為了揭露那樣的虛偽,我們應該怎麼做才好呢?這是法律實務界為了防止冤案的悲劇發生所必須解決的問題,同時,就一個深刻的人類現象來說,也是心理學領域必須解決的問題。本書就從這樣的問題意識為出發點開始探討。

(摘文)

想用「想像」來陳述但仍「說不出來」的案件

與仁保事件不同,成為足利事件核心的真實小妹妹案件,是在菅家先生的生活圈範圍內發生的案子,由於菅家先生有地緣關係,所以菅家先生透過報導就可以大略掌握案件概要。因此,落入自白後,即配合偵訊人員追問,不僅可以具體想像犯罪過程,也可以將此想像與從偵查方所取得的資訊加以組合,因此可以某程度的說出犯罪內容。實際上,菅家先生落入自白當日,即做出了相當詳細的自白書。

關於這一點,耐人尋味的地方則在於菅家先生在其他案件的偵訊過程。在其他兩案中,雖然說同樣是發生在足利市的案件,但案發年代更早,菅家先生沒有地緣關係,對於案件報導也沒有清晰記憶。這兩案裡,菅家先生也分別在足利事件起訴前後接受偵訊,並承認是自己所為。

關於其他兩案的自白,在再審審理中才發現尚存少少幾卷的偵訊錄音帶(如表三中一九九一年十二月二十日的警察偵訊),經要求開示,才得以獲知菅家先生一部分的自白過程。在此,先由錄音帶內容討論萬彌小妹妹案件中的自白場景。

萬彌小妹妹,是在真實小妹妹案件發生前十一年的一九七九年八月三日,在住家附近神社玩耍時被誘拐,並於六日後在渡良瀨川河床中發現其屍體。關於這起案件,若真凶進行自白,並自行將親身犯罪經歷說出的話,無論是多早以前發生的事情,都可以大略說出事件核心部分。但菅家先生卻完全講不出具體的事情。以下是菅家先生自白後與刑警的對話。

P刑警:對於萬彌小妹妹案,你老實說,是怎麼回事。

菅家:真的……(哭泣聲)非常抱歉。

P刑警:非常抱歉是什麼意思?

菅家:是的。

P刑警:因為你是殺害萬彌小妹妹的犯人,所以想要道歉?

菅家:(哭泣)

Q刑警:菅家,別再哭了。

菅家:是的,我就是犯人。

P刑警:最初你是在哪邊把萬彌小妹妹帶出去?

菅家:最初是在,那個,是在神社嗎?

P刑警:是什麼季節的時候?大概就可以了。

菅家:(沉默五秒)

Q刑警:到底是什麼時候?春天?夏天?秋天?還是冬天?

菅家:(沉默七秒)

Q刑警:到底是很冷的時候還是很熱的時候,或是什麼都想不到,或是涼快的時候?

菅家:(吐氣聲。沉默五秒)冬天剛結束,那個春天……我想是春天左右。

Q刑警:冬天剛結束啊,是春天。那麼具體的時間呢?

在這個階段,菅家先生大概已經徹底放棄了吧。關於他案的萬彌小妹妹案件中隨即就承認,並附和著偵訊人員的追問。但從我們已經知道菅家先生是無辜的觀點來看,菅家先生在此處的回答僅是猜測程度的「想像」。無辜的嫌犯進行自白的話,除了只能如此進行想像而回答外,別無他法。

菅家先生在被問到萬彌小妹妹被誘拐的場所時,雖然回答「是神社嗎?」,但這類與案件相關的資訊,從最初階段就包含在偵訊人員追問的問題中,大概是那時候的記憶還殘留在菅家先生的腦海中吧。但菅家先生卻不知道案件發生在哪個季節。菅家先生對該問題無法回答,經偵訊人員的反覆詢問,菅家先生終於說出「好像是冬天剛結束,那個春天……我想是春天左右。」然而這個案件是在盛夏八月發生的,這和菅家先生的自白完全不同。若確實是實際經歷案件的犯人,很難答錯這個問題。聽到菅家先生回答的偵訊人員應該要有「咦?」的反應,但可能是認為畢竟是十一年前的案件,菅家先生或許忘記了,因此偵訊人員接下來就問「那麼具體的時間呢?」來轉移話題,而不再深入追問。

嫌犯的「說不出來」與偵訊人員的「誘導」實態

與萬彌小妹妹案件有關,無辜的菅家先生的自白過程中,更耐人尋味的部分是關於屍體遺棄狀況的自白。在渡良瀨川河床發現萬彌小妹妹的屍體,是裝入黑色塑膠袋中、以繩子綑綁,並整袋被塞在大背包中。這是個極為特殊的狀況,如果是真凶的話絕對不可能答不出來。但無辜的菅家先生卻無法順利回答。認為菅家先生是真凶的偵訊人員,將在現場確認的屍體狀況置於腦海中,並一再追問菅家先生,菅家先生則是依照偵訊人員的追問,承認了是把屍體綑綁成小包再放到大塑膠袋中。但是菅家先生並未說出有將該塑膠袋放到大背包中。以下是當時的對話內容:

Q刑警:那麼,那個大塑膠袋又被放進哪個地方呢?

菅家:自己的話,那個……放到另一個塑膠袋中。是普通的透明塑膠袋。

Q刑警:喔。所以是透明,看不到內容物的塑膠袋吧?

菅家:是的。

Q刑警:之後,放入萬彌小妹妹的塑膠袋又被放進哪個地方?包包或其他東西內?

菅家:……

Q刑警:用包袱包起來之類的。你還做了什麼事情嗎?

菅家:我……

Q刑警:嗯?

菅家:那個……那個塑膠袋,放入塑膠袋後,那個塑膠袋是透明的。

Q刑警:嗯,看不到內容物的塑膠袋吧?

菅家:是的。

Q刑警:那個放入的塑膠袋,不是這樣就丟棄,是怎樣……

P 刑警:是放入手提包之類的……

Q刑警:將塑膠袋包起來呢。

菅家:是的。

Q刑警:話說回來,包起來後就放到這樣的袋子中,對吧?

菅家:是的。

Q刑警:放到塑膠袋中,那個,放著萬彌小妹妹的屍體。

菅家:是的。

Q刑警:我要聽的是你這個塑膠袋是不是放進哪個地方。沒有放進任何地方,是不是只放入那個塑膠袋內?

菅家:我好像放入塑膠袋中。

Q刑警:只有裝在塑膠袋中就放在腳踏車上,不會破掉嗎?

菅家:那個,是不是厚的塑膠袋……也就是有好好地綁起來。

(敲門聲)

Q刑警:嗯。嗯。原來如此。有好好地綁起來。那麼,稍等一下。

在此錄音帶就中斷了,再度錄音則是大約三十分鐘後。中斷後的錄音內容,就變成「將放入萬彌小妹妹的塑膠袋放入背包,再放在腳踏車上,並丟在河灘」。錄音中斷之前,大概給菅家先生看了照片等,給他某些暗示,並使其可以推導出「背包」這個答案。這時,偵訊人員就詢問菅家先生「你說的背包到底在哪裡啦」。從結果來看,雖然不得不說是偵訊人員的誘導,但問題在於誘導的方式。

有意的誘導

如同這裡引用的對話內容,偵訊人員一邊將裝著屍體的塑膠袋「放進背包內」這件事放在心上,但不從自己的口中說出這句話,而是期待由菅家先生的口中說出。實際上進行「又放進哪邊」這樣的詢問後,又提供「手提包內有什麼」、「用包袱包起來」、「放入箱子中」等具體的提示。但縱使是這樣,也無法從菅家先生口中得到具體的答案。最後,偵訊人員只有聽到塑膠袋「放在腳踏車的後座貨架上,而且沒有破。」這樣的回答。但菅家先生無法想像屍體的狀況,只有說塑膠袋是「厚的」,而且「有好好綑綁」之類的話。若由這樣的過程觀之,可以很明顯地看出菅家先生並沒有體驗這起案件。

另一方面,偵訊人員在此也沒有告知菅家先生屍體遺棄的實際狀況。而是認定菅家先生是犯人,認為他應該會知道才對,想要從本人口中得到這樣的內容。但不是犯人的菅家先生並沒有說出來,就算是獲得提示,也無法想像實際狀況。最後,偵訊人員雖然有用某些方式誘導其說出正確答案,不過至少在每個過程中,對於無辜的嫌犯並沒有採取直接告知答案這種「有意的誤導」。

關於被害人是真實小妹妹的足利事件的本案,那個時候已經取得菅家先生的自白並已經起訴。另一件萬彌小妹妹的案件中,菅家先生也是很快地做出自白,這時偵訊人員已經認為菅家先生就是犯人。在此,為了喚起真凶的記憶,雖然給予許多暗示,但並未直接告訴他答案。冤罪事件中偵訊室裡所發生的「誘導」,正是這種形式。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。