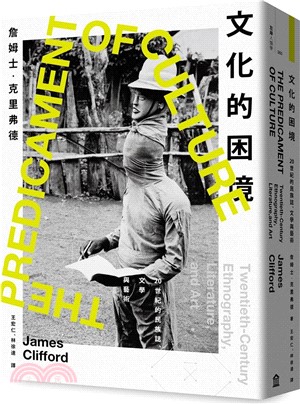

文化的困境:20世紀的民族誌、文學與藝術

商品資訊

系列名:左岸人類學

ISBN13:9786267209677

替代書名:The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature and Art

出版社:左岸文化

作者:詹姆士・克里弗德

譯者:王宏仁;林徐達

出版日:2023/11/29

裝訂/頁數:平裝/648頁

規格:21cm*14.8cm*3.3cm (高/寬/厚)

版次:1

商品簡介

誰擁有替一個族群發聲的權力?

什麼是一個文化的「本真性」?

「文化」差異不僅是本質的問題,更關乎權力與修辭。

1977年秋天,美國波士頓聯邦法庭,一群住在梅斯皮「鱈魚角的印地安城鎮」的萬帕諾格(Wampanoag)印地安人後裔,為了拾回祖先失去的土地,被要求在法庭上證明他們的族群身分。這群在現代被標記為麻州公民的美國原住民,被要求證明他們的部落自17世紀起便已存在,並持續生活在這塊土地上。然而,這群印地安人的生活早已與普利茅斯港上岸的英國清教徒、麻州說著當地方言的居民,甚至其他美國原住民混合,產生極大的改變。

20世紀這群站在法庭上的原住民,是否仍是17世紀同樣的印地安人?或者我們該問的是,當涉及權利/力時,究竟該如何表達、或是突顯所謂的族群特徵?法庭上,除了印地安人和共同生活的白人,歷史學家、人類學家以及社會學家,也以專家學者的身分出庭作證。「部落」、「文化」、「身分」、「同化」、「族群」、「政治」以及「社群」等概念都同時被擺上法庭接受審理。

++++

1930年代,由美國洛克菲勒基金會贊助的「非洲研究」,在當時倫敦政經學院人類學系系主任馬凌諾斯基的主導下,建制了這門學科自身知識體系的實踐方式。自此之後,所有人類學研究者都被要求經過「田野工作」這種儀式般洗禮方能獲得專業上的肯認:人類學家抱持文化相對主義立場「置身田野現場」,從而獲得話語的職權,獲得「在地者觀點」的發言人身分,闡述一個深信未受其他文明汙染的部落本眞性以及後續的「拯救」任務。

然而,這種研究方式也同時反映了這門學科始終存在的憂慮:面對科學有效性指標的擔憂,以及殖民主義在倫理道德上的芥蒂。1980年代,美國詮釋人類學將單向的「在地者觀點」推展至在地者與人類學家雙向共塑的「地方知識」,使得這種「追求本眞性」的科學式命題獲得解脫。民族誌書寫不再是單純的記錄謄寫,而成為一項「編寫」(fiction)的文本。「民族誌眞實」僅是部分的眞實,同時彰顯了權力在不斷變化的世界中持續給出的矛盾。

什麼才是一個族群或是文化足以識別的「本真性」?(誰又擁有權威對此發言?)

在這個既強調多元差異又移居混同的時代,「我們」和「他們」的界線為何?

文化工作者憂心所謂「傳統」消失,但什麼是「傳統」呢?

人類學者試圖從「在地」推向普世,是可能的嗎?

這些討論都涉及文化的詮釋模式、群體的共識、距離的形態,以及歷史發展的不同故事。顯而易見,這不僅是文化議題,而是具有政治與法律性爭議以及歷史過程的討論。

+++++

本書分為「話語」、「移轉」、「收藏」與「諸多歷史」四個部分。第一部分「話語」聚焦於書寫與再現的策略,試圖表明民族誌文本是在充滿政治主導情境中的多聲交流的編排(orchestrations),呈現民族誌職權(ethnographic authority)的歷史轉向與書寫中見證和記錄的現身;第二部分「移轉」描繪民族誌研究與前衛藝術和文化批判的結盟,第三部分「收藏」轉向收藏的歷史,所謂「異國情調」如今近在咫尺,界線難分;第四部分則試圖以非西方歷史經驗展現現代性議題——屬於「東方」和美國原住民「部落」的經驗,是如何讓集體身分成為一種混雜且互相關聯的創造過程。

在一個相互關聯的世界中,人們總是若干程度上顯得「不夠本真」(inauthentic),因為在全球權力體系下,話語是透過相互關係加以發展的,一個文化或傳統的連續性中,不可能只有差異或獨特性。因此,身分是關聯性的,而非本質性的。「文化」不再是穩定的異國情調般的差異,自我-他者的各種關係不是本質上的,是權力和修辭的問題。

因此,誰擁有替一個族群發聲的權力?

==========

【人類學反思三部曲】

《文化的困境》、《路徑》、《復返》是一系列持續的反思,以及對時代變遷的回應。

這三部作品試圖討論當代原民社群在世界主義與全球現代性的過程中所涉及有關現代跨國活動、殖民經驗、政治記憶與文化身分等議題,並且透過實用主義手段與全球化勢力,周旋於各種不同的資本主義和特定的國家霸權。

克里弗德延續《書寫文化》(Writing Culture)中「部分眞實」觀點,提出「諸多歷史」(histories)作為貫穿整個三部曲的核心思想——在《文化的困境》裡反駁文化「非存即亡」的有機論述;在《路徑》裡闡述羅斯堡的諸多過往;在《復返》裡賦予「偶然性銜接」的歷史辯證。

因此,當代的原民文化復振從來不是一個從「殖民壓迫」朝向「解放獨立」的簡單過程,而是在「殖民/解殖/後殖民」轉換的不確定關係中的各式接觸、交換、抵抗和衝突。在這種民族誌現實主義之下,我們終會領悟到原民文物復返運動與博物館收藏正義,有賴於殖民歷史與後殖民原民主張的彼此協商與合作。

作者簡介

詹姆士‧克里弗德(James Clifford,1945~)

哈佛大學歷史學博士,美國加州大學聖塔克魯茲分校(University of California, Santa Cruz)意識史系榮譽教授,於2011年當選美國藝術與科學院院士(American Academy of Arts and Sciences)。

克里弗德為當代人類學論述和文化反思重要學者之一,曾擔任American Ethnologist、Cultural Anthropology、Museum Anthropology、Cultural Studies、Material Culture、Collaborative Anthropology等重要人類學期刊的編輯委員,研究觀點包含人類學發展史、民族誌田野工作、原住民研究、原民藝術、博物館收藏與歷史。除了《文化的困境》、《路徑》、《復返》三部曲,尚著有:Person and Myth: Maurice Leenhardt in the Melanesian World(1982)、On the Edges of Anthropology(2003),並與馬庫斯(George Marcus)合編Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography(1986)。

譯者簡介

王宏仁

德國杜賓根大學政治學博士,現為國立成功大學政治學系專任教授。研究領域為國際關係理論、國際安全(亞太安全)、全球治理與國際秩序、兩岸關係、中國外交政策。

林徐達

美國普林斯頓大學人類學博士,現為國立東華大學族群關係與文化學系教授。研究領域為詮釋人類學、人類學理論與民族誌批判、當代文化研究、臨床醫療人類學。著有《詮釋人類學:民族誌閱讀與書寫的交互評註》(2015)、《在奇幻地:精神病院裡的臨床民族誌》(2022)。

臉書專頁:詮釋鬼打牆

名人/編輯推薦

方怡潔,國立清華大學人類學研究所副教授

李宜澤,國立東華大學族群關係與文化學系副教授兼系主任

官大偉,國立政治大學民族學系教授兼系主任

林浩立,國立清華大學人類學研究所副教授

林開世,國立台灣大學人類學博物館館長、台大人類學系兼任副教授

高俊宏,國立高雄師範大學跨領域藝術研究所助理教授

蔡晏霖,國立陽明交通大學人文社會學系副教授

龔卓軍,國立台南藝術大學藝術創作理論研究所教授

當文化接觸與變遷常被簡化為同化或抵抗的二元對立,克里弗德提出了把「猶豫」和「抵抗」區分開來的重要性。除了抵抗的歷史,我們也需要一個猶豫的歷史,在警覺的猶豫中,身分並非要去劃出邊界,而是一種積極參與的、主動交流的位置。

──方怡潔,國立清華大學人類學研究所副教授

本書意圖拆解民族誌單單作為(較為神聖的)口述資料文字化,以及本土(原住民)田野工作者身分優先於書寫職權的迷思。透過上述反思,我們才能夠面對當代許多可能出現的田野書寫認識論問題,諸如:如何處理田野工作與身分政治正確的倫理矛盾、對保存歷史(傳統)文化或是提倡流行混合與創新的衝突。

──李宜澤,國立東華大學族群關係與文化學系副教授兼系主任

編完掀起人類學後現代批判風潮的《書寫文化》後,克里弗德緊接著出版了《文化的困境》,不僅延續對民族誌的反省,更涉足藝術、博物館、原住民等領域,至今在評論展示或剖析身分政治時仍廣被引用,文化研究經典著作的地位無庸置疑。

──林浩立,國立清華大學人類學研究所副教授

《文化的困境》是克里弗德著名三部曲中的第一本,也是其中探索主題最多面向,理論見解最具創意的一本論文集。我們可以在本書中看到他的知識遊歷是如何開始,也看到他如何透過一個個精采的文化展演例證,不斷地質疑、暴露當代的各種原住民論述的假設;並且透過並置與反諷,抽掉腳下站立的地毯,讓我們難以保持平衡。

──林開世,國立台灣大學人類學博物館館長、台大人類學系兼任副教授

在現代性造成的混亂與熵增論中,本真性、經驗、存在這些修辭,多已石化為虛詞,而我們需要的是動詞。民族誌書寫尤然。超現實主義藝術進入博物館,已經例示了視覺文化驅力的真實回返。本書譯筆曉暢,對於當代藝術、書寫與展示的批判處境,深具啟示。

──龔卓軍,國立台南藝術大學藝術創作理論研究所教授

目次

推薦 文化的困境,也是文化的超越/方怡潔

推薦 「如是文化,如是困境」──從民族誌職權到歷史批評的壯遊/李宜澤

關於《文化的困境》、《路徑》、《復返》三部曲譯注計畫/林徐達

導讀 馬凌諾斯基遺產與當代民族誌覺察/林徐達

二〇二三年台灣版序

致謝

圖片說明

導論 純粹產物已然瘋狂

第一部分 話語

第一章 民族誌職權

第二章 民族誌的權力與對話:格里奧爾的初始經驗

第三章 民族誌的自我塑造:康拉德和馬凌諾斯基

第二部分 移轉

第四章 民族誌的超現實主義

第五章 移轉的詩學:維克多・謝閣蘭

第六章 述說你的旅行:米歇爾・雷里斯

第七章 新詞政治學:艾梅・塞澤爾

第八章 巴黎植物園:明信片

第三部分 收藏

第九章 部落和現代歷史

第十章 藝術和文化收藏

第四部分 諸多歷史

第十一章 論東方主義

第十二章 梅斯皮身分

各章來源

參考書目

注釋

譯名對照

書摘/試閱

專家

在梅斯皮審判中,專業人類學家和歷史學家的專家證詞扮演了重要的角色。辯方在很大程度上依賴單一學者的歷史證詞來支撐其案件觀點,而原告則多依賴人類學家。事實上,這場審判可以視為歷史學和人類學之間的鬥爭。

原告這邊最主要的專家證人包括知名的民族歷史學家愛克斯泰爾和人類學家坎皮西,他曾經寫過關於紐約州的奧奈達人的著作。另外還有史密森尼學會的史德文特和蘇族學者狄洛瑞。專業系譜學者哈丁從一八五九年的「梅斯皮部落」人口普查資料中,追溯到至少一位祖先與目前聲稱的部落成員有關。辯方則是仰賴社會學家紀伊曼和歷史學家賀欽斯。紀伊曼曾寫過一本有關波士頓密克馬克(Micmac)印地安人的民族誌(Guillemin 1975),而賀欽斯則受過政治科學的訓練,是一位在印度專書上受景仰的作者,最近將研究轉向美洲原住民的歷史。

所有專家都提供了詳盡的證詞,我無法在此闡述其細微論點。證詞中一如預期,許多細緻之處和條件限制都被忽略了:律師們要求學者提供明確、淸楚的意見。在所有冗長的審判中,證詞的順序至關重要。辯方證人發言從愛克斯泰爾的證詞開始,等到賀欽斯替辯方作結時,愛克斯泰爾的證言已經只剩模糊的記憶。

我先前在「歷史二」總結了許多愛克斯泰爾的證詞,同時在「歷史一」總結了賀欽斯的證詞。這兩位專家的證詞都建立在由兩個陣營的研究團隊所發掘出來的、本質上相同的歷史檔案素材之上。辯方在賀欽斯的建議下投入許多資源進行歷史研究,主要藉由呈現「完整」梅斯皮歷史檔案紀錄,鞏固對自己有利的證據。

原告則更多依賴現存的梅斯皮印地安人的口述證詞,以及對梅斯皮和其他相似文化的美洲原住民生活的人類學描述。坎皮西在鱈魚角上曾從事過一段限定時間的民族誌「田野工作」,但由於專業和預算上的限制,他只能侷促地進行短期的參與觀察和訪談。(他的田野調查不斷被辯方聖克萊爾律師譏諷為「在梅斯皮的二十四個晝夜」。偶爾會提及到傳喚他的田野調查筆記。)坎皮西並沒有聲稱他的研究夠專業,但基於他所看到、聽到和讀到的部分,作為一名專業人類學家,他覺得可以主張梅斯皮確實存在印地安人的生活方式,以及一個眞實但極小的部落組織。

✵

在辯方激烈的反對異議後,關鍵問題被提了出來:

坎皮西:我相信他們是一個部落。

法官:你的信念是一回事。就你身為人類學家,你的專業觀點是否認為他們是一個部落?

坎皮西:是的。

一個專業的人類學家所稱的部落是指什麼?坎皮西列出五項標準:(一)一個印地安人群體,藉由歸屬(也就是出身)而成為成員;(二)親屬關係網絡;(三)明確的族群意識――「我們」相對於「他們」;(四)領土或家園;(五)政治領袖。

坎皮西指出,他向梅斯皮的印地安人詢問他們的親屬,發現「一個相當密切的親屬關係網絡」的證據。他發現,「許多人雖然並沒有住在梅斯皮,但有保持聯繫。」從法爾茅斯、馬斯頓.米爾斯、亞買斯、海尼斯、甚至是加州而來的親屬,經常為了帕瓦集會慶典或其他社群活動而定期返回梅斯皮。

坎皮西作證指出,梅斯皮浸信會教堂既不是支持力量,也不是對印地安人身分認同的阻礙。印地安人社群目前包含基督教教徒和「傳統主義者」。雖然後者或許有人數上的優勢,但兩個信仰系統間的融合關係複雜。當坎皮西被要求定義「融合」(syncretic)這個字詞時,他以一位年長的奧奈達男子的故事作為回答,他是一名虔誠的浸信會教徒,在故事中他以一種水療法方式搖晃著南瓜,並且解釋到:「耶穌不是治癒了嗎?難道他沒有給予我們治療的力量嗎?」

他解釋,諸如帕瓦集會慶典或夏季的「返鄉」活動,都是識別梅斯皮作為一個獨特團體的方式。雖然帕瓦慶典可以用來迎合外來者和觀光客,但是也在其他更獨特的層次上運作。這種聚會具有社會功能,使得分散的社群聚集在一起,同時也有精神上和教育上的功能。(他們的遊行和慶典,是與道德主題以及印地安人歷史有關;他們教導人們敬畏大地。)聯合大會的某些部分是神聖的,不對外來者開放。坎皮西在進行梅斯皮的調查期間,他發現命名儀式、播種和收割儀式(非正式的,在家族層次上)的證據。他指出,每年的鯡魚祭(他未親自觀察過)具有傳統上的重要性。它是一個生態、社會、經濟和曆法上的事件。交叉詢問顯示,麻薩諸塞州有超過五十個的鯡魚祭,他們的捕魚方式與梅斯皮相似。

坎皮西解釋了傳統派(首領和巫醫)和現代派(部落委員會)之間的分工。他提及其他被聯邦政府承認的部落中,其中一些部落並不會講印地安語言。他將「文化適應」和「同化」區分開來。在後者的過程中,一種獨立身分感消失了;但同化有不同的層次。行為的同化或許包含了美州印地安人對於西方服飾的接受:在這個範疇中,梅斯皮已經接受了許多特徵。「還有文化同化的層次。那是你改變了你的價值體系、你的態度之處,在那裡你完全接受了外部社會的整個信仰體系。在某種程度上,我認為這在梅斯皮並沒有發生。」

法官:「我不理解『在某種程度上並沒有發生』這句話的意思。這是否意味著在某種程度上它已經發生了?」

坎皮西:「嗯,我認為在某些價值觀方面它已經發生了。比如市場經濟的價值觀:梅斯皮人參與了市場經濟。他們去工作、購買和出售、擁有和棄置,這不是我們通常認為原住民部落擁有的文化價值觀。因此,這是一個已經改變的價值觀。」

法官:「那麼歸屬浸信會又是如何?」

坎皮西:「在某些方面,宗教也發生了改變,在宗教性質有了關聯。但是問題是,他們在某些方面也用過去的價值觀在浸信會的價值觀上標記出色彩。」

法官:「你這句話指的是什麼?」

坎皮西:當你找到一些虔誠的浸信會教徒,他們提供給你可以辨認為梅斯皮印地安人或泛指印地安人的價值體系時⋯⋯」

法官:「我還是不太清楚。你所視為具有印地安人特色,並且提到仍然存在於浸信會的梅斯皮人之中的這些價值系統到底為何?」

坎皮西:「嗯,關於敬畏大地的態度,這是印地安人處理的一個大概念,使用大地並回饋大地,不浪費,你生長於大地之上不是為了維持自己的生存,而是對於你在大地之上的擁有具有永續的義務。」

法官:「我並沒有開玩笑的意思,而是試圖確定它的定義。你是否認為梅斯皮浸信會教徒持有這些價值體系的態度,與塞拉俱樂部(Sierra Club)浸信會教徒持有的態度有所不同?這兩者是否有不同的態度?」

坎皮西:「就我對塞拉俱樂部的認識,他們可能相當類似。」

法官:「所以它並非獨特的?」

坎皮西:「或許塞拉俱樂部是從印地安人那兒借用來的。」

法官:「或者相反。」

坎皮西:「嗯,既然印地安人比塞拉俱樂部更早存在⋯⋯」與所有在審判中的專家一樣,坎皮西被迫要將部落與族裔群體清楚地區分開來。例如,梅斯皮如何相似於或相異於阿米什人(Amish)?首先,部落可以追溯到原住民祖先的遺產。其次,它與土地緊密相繫,與成為原住民的事實緊密相繫。

(此處和其他地方一樣,浮現了這場審判最明顯的雙重束縛。為了土地而提出訴訟,梅斯皮必須是一個部落;要成為一個部落,他們必須擁有土地。)

各式各樣的問題成功地模糊了部落和族裔群體之間的差異。梅斯皮自願者的領導是否不同於一個族裔群體的領導呢?並沒有。

坎皮西先生,人類學是社會科學嗎?為何受人景仰的權威人士傅瑞德會寫到關於部落的概念是十八世紀晚期創造的神話?塞維斯則在他的著作《人類學概況:團夥、部落、酋邦、國家》所提出的分類如何?梅斯皮難道不是更像團夥嗎?難道一些人類學的資料不是將他們描述為一個團夥嗎?塞維斯不是一位受人景仰的人類學家嗎?你的標準是什麼?你是不是正在隨時編造你的定義?

這些你所描繪的梅斯皮印地安慶典,只不過為隨意的表現而已嗎?「聖克萊爾先生,我想我所要說的是,你說的表現或許是我的儀式。」

在法庭上,人類學的分類奇妙地飛跳著。例如親屬關係:我突然注意到律師們會稱呼對方同事為「兄弟」。至於圖騰崇拜:史金納法官陷入奧奈達宗族結構的描述,以及宗族結構在梅斯皮裡缺席的描述。基於好奇,他詢問坎皮西,氏族是如何與圖騰產生關係。隨之展開了一場在易洛魁族和阿貢魁族(Algonquian)社會中,圖騰符號與徽章的技術性討論。很快地,我們之中有人發現到,就在史金納法官頭頂上方的聯邦法院牆上有一隻大老鷹。

✵

訴訟制度採用的是對抗式的司法程序,這便需要明確地陳述案情來平衡對方的主張,這種情況不利於採取類似「是的,但是⋯⋯」、「這取決於你如何看待⋯⋯」這類觀點。在法庭上,專家們被要求回答問題:梅斯皮是否為一個部落?是或不是?在交叉詢問上,這些專家遭遇到像是部落、文化和文化適應,這類他們學科中並不嚴謹且普遍接受的主要分類定義的證據時,他們只能苦笑或皺眉並堅守自己的立場。

作為科學專家的人類學者,沒有辦法向法院解釋,他們的學科是一門帶有歷史限制且與政治糾纏在一起的學科。他們無法承認,許多現在在法庭中作證的田野工作者,之所以可以代表復甦的在地文化,是在後殖民的脈絡下,其影響了一位來自自身社會研究者,如何再現或者為其他族群「發聲」。(曾經有一段時期,人類學家可以隨意提到「我的族人」;如今,原住民團體可以說「我們的人類學家」!)在法院證人席上,很難解釋部落這個字,對於討論原住民系統範圍、十九世紀保護區印地安人和一九三年代法律上重新組織的群體等議題的學者而言,可能意味著不同的事情,或者很難解釋,該詞彙對於在一九五年代撰寫的進化論作者,以及在一九七年代評估東部印地安社群的專家來說,不太可能代表同樣事物。

史德文特的證詞比較了不同的美洲原住民部落。他非但沒有主張對制度的明確定義,而是描繪了一個家族相似性和在地歷史的領域。他認為建立一份基本的「部落」屬性淸單,並以此檢驗個別案例,是過於簡單和不公正的做法。在交叉詢問上,這種彈性被認為是模糊,或是一個機會主義的、變動的標準。狄洛瑞也證明了美洲原住民制度的多樣性。在被迫定義部落時,他回答說:「就我的使用,以及就我理解其他印地安人對於此字詞的使用,它指的是一群住在同一地方的人們,他們知道自己的親戚是誰。我認為這是我們看待事物的最基本方式。」

問:「一個沒有政治組織的群體能否成為一個部落?」

答:「這個問題愈來愈難回答了,因為在英語世界裡,我們不會像你們那樣區分宗教、政治和其他一切事物。你說的是一群知道自己在哪裡的人。他們可能必須回應外界的壓力,採取政治、宗教或經濟結構來應對外部社會。如果我必須開始將這個社群分開,然後說我們有這些可識別的結構,就像你們在白人的世界裡做的那樣,這個問題是沒有答案的,因為這不是我看待它的方式。」(辯方提出撤銷非回答性答案的請求遭到拒絕。)

比起政治上的部落分類,在法庭上作證的人類學家們顯然更喜歡多形態的文化概念。並且,基於法庭不願確立一個嚴格的初步定義,許多證詞都涉及梅斯皮在廣義印地安人「文化」的地位。這是人類學學科的基礎,在交叉詢問下顯得相當易受責難。文化似乎沒有本質上的特徵。語言、宗教、土地、經濟或其他主要的制度、習俗都不是必要條件。它似乎是各種要素的隨意混合。有時文化概念完全具有差別性:文化完整性(cultural integrity)是有關受到認可的界線;它僅需要這個群體及其周遭文化群體承認具有意義的差異,也就是我們和他們的區別。但如果這個差異性在某些時候被接受,而在其他時候卻被否定呢?如果文化混合物(cultural melange)中的每一項元素都或取材或借用自外部來源呢?

專家們有時似乎在暗示文化總是在進行文化適應(acculturating)。但是歷史上允許多少混搭,才不至於失去某種有機的統一性?有量化的標準存在嗎?或者有可靠的質性方法可以用來衡量文化的身分?有必要經常質疑這個問題嗎?在人類學裡,對一種生活方式的連貫描述被預期是基於田野調查。但在梅斯皮進行一年的田野調查會產生比坎皮西的「二十四個晝夜」更好的專業說明嗎?毫無疑問,答案是肯定的;但一年就足以取得在該區域中各個集團派別的信任,包括印地安人和白人的信任嗎?

坎皮西對於梅斯皮生活的有限熟悉程度,遠高於審判中對造的人類學專家。對此,紀伊曼就訓練上來說是一位社會學家,在梅斯皮沒有進行過可信的田野調查。她沒有多少選擇:只有少數印地安人願意與她交談。因此,她的大部分證詞是基於法院在審判前,隨機抽取五十位梅斯皮居民受法庭要求所做出的宣示證詞。在這個基礎上,再加上書面文件的證據,她毫不猶豫地聲稱,梅斯皮印地安人從未有過特殊的文化,並且從來不是一個部落。梅斯皮顯然與她曾寫過並且有第一手認識的密克馬克族不同。密克馬克族多年來一直保持著親屬關係和政治權威的持續聯繫;他們的語言得以保存;並且他們在加拿大濱海省份有一塊土地,那是他們可以定期返回的基地。在交叉詢問中,紀伊曼「口述人類學」(anthropology by deposition)的研究方法受到強力的攻擊,同時她對部落的定義被證明是嚴重偏向正式領導和主權,這正是梅斯皮最缺乏的要素。

紀伊曼將對手的問題和審判前宣示的答案,答辯為一個社會科學資料的資源。這導致專家們在社會科學方法論、涵蓋的樣本技巧、調查者的偏見、電話調查價値等方面提出抗辯。她根據陳述書的統計表認為,隨機抽樣的梅斯皮印地安人對印地安神話和傳說的熟悉程度很低。原告對此挑戰這些表格並認為這是誤導性的偽科學。史金納法官最終允許將這些陳述表格呈現給陪審團,並且向在旁的律師們解釋,他個人認為這些統計表格並不足以說服人,但他找不到排除這些主觀結論的充分理由,並同時允許坎皮西提出同樣具有選擇性與主觀的觀點。對於社會研究所採取的詮釋和量化的途徑,讓法庭上展開了激烈的論戰,但兩者都顯得不夠嚴謹。

紀伊曼未能與梅斯皮的印地安人交談,嚴重損害了她作為人類學專家的可信度;但是她所遭遇到的困難和阻力,卻引起了一項普遍的疑問。在一個政治分裂的情況下,如何能夠產生一個平衡、中立的文化解釋?在這種情況下,任何專家都能夠毫無偏見地發言嗎?坎皮西明顯被「定位」在梅斯皮之中,主要與其中一部分群體有關。與歷史學家不同,即使是在理論上,透過田野工作的人類學家也無法控制所有可用的證據。因為一個社群推算自己可能的未來,並不是一項可預測的紀錄。同時,人類學家不像精神病學的專家,沒辦法宣稱已經與他或她的研究對象「文化」單獨會面。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。