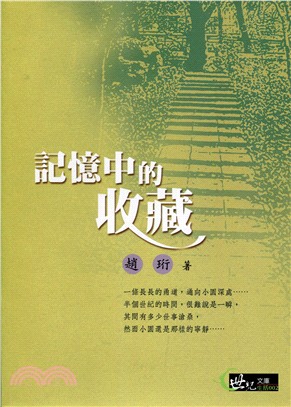

定價

:NT$ 350 元優惠價

:79 折 277 元

無庫存,下單後進貨(採購期約4~10個工作天)

下單可得紅利積點:8 點

商品簡介

作者簡介

序

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

巫文化不是一個簡單的迷信與醜陋之類的問題,

它是人類也是中華文化悠遠而奇異的「怪夢」,

既灰暗又輝煌,既可怕又可愛,既迷茫又清醒,

這個「夢」源遠流長,至今綿綿不絕,

看來似乎永遠不會有徹底消亡的一天。

▎原始神話、原始圖騰文化的人類學

筆者主「神話」、「圖騰」與「巫術」三維綜合說,認為中國原始文化具有一個「動態三維結構」。從相對成熟的文化形態分析,中國文化的主要原始形態和品類,的確具有以原始神話、原始圖騰和原始巫術為主的系統的三維結構,並且以原巫文化為其基本和主導。在這原始三維文化形態誕生以前,還有漫長而古遠的人類文化,對此我們幾乎是一無所知的。

▎中國巫文化的人類學特質

談到巫術,也許首先會直接給人一種感覺,以為它僅僅是一種充滿著落後、迷信或者是怪異而可怕的文化現象,它無非是巫婆神漢、裝神弄鬼的那一套,它是「宗教的孑遺」,「灰暗的想像」,作為文化糟粕,可以說是人類文明史上最黑暗、最醜陋的一部分。因而,一旦發覺居然有人在研究什麼巫文化,便會投去一瞥困惑、不安和懷疑的目光。我們要以科學的態度來對待巫術,看到它的種種迷信、無知與虛妄,從而棄其糟粕。它與原始社會的家國大事、科學宗教、哲學道德、文學藝術、醫學養生和堪輿地理等,都具有千絲萬縷的歷史和人文關聯。

▎巫性:中國文化的原始人文根性之一

筆者以「巫性」這一新創的範疇,試圖概括春秋戰國之前中國文化居於主導地位的人文根性之一,也許會使人感到有些突然。一般看來,所謂巫性,不就是那種不登大雅之堂、屬於「巫風鬼氣」的人文屬性嗎?憑什麼可以稱其是中國文化的原始人文根性,難道中華五千年偉大而燦爛的文化與文明,本在於「巫」?

▎神(鬼)與靈的神祕世界

中國巫文化有兩個基本的人文範疇,便是神(鬼)和靈,其中的所謂神,實際上往往指鬼或者是鬼、神的合一,它和靈、巫與巫性範疇一起,呈現了中國原始文化的底蘊和靈魂。

▎「巫史文化」的「中國」

人類原始文化,一般都要經歷盛行原始巫術、神話與圖騰的漫長歷史時期,這一原始文化的溫床,是爾後民族與時代文化的孵化器,為後世文化的發展,提供了許多可能。就中國原始文化而言,儘管在其前進的道路上,不是沒有可能由原始「信文化」走向宗教的,可是,中國的歷史偏偏選擇了一條由「巫」向「史」的文化之路,從而把自己與希臘、印度和中東等民族的文化區別開來。

▎巫術禁忌與心靈感應

所謂巫術禁忌,指巫者,人為的規定和施行的強制性禁絕,為的是確保施巫的所謂「靈驗」與「成功」。中國巫文化的巫術禁忌多如牛毛,它們往往是與巫術的心靈感應同時出現的。巫術禁忌,建立在天與人、人與人、物與人以及物與物之間相互感應的假設之上。巫術禁忌的文化底蘊是心靈感應;巫術的心靈感應,又往往表現在巫術禁忌之中。

本書特色:本書從原始神話和圖騰文化切入,討論巫性在中國文化中的角色和作為原始人文根性之一的可能性,並結合文字學、神話傳說、古籍記載及考古發現。此外還探討了神鬼與靈的觀念,特別是靈的感應與巫術和宗教的連繫。最後,著重於巫史文化的特色和由巫術至史學的演進過程,並涉及巫術禁忌與心靈感應,使讀者更理解古代信仰的脈絡。

它是人類也是中華文化悠遠而奇異的「怪夢」,

既灰暗又輝煌,既可怕又可愛,既迷茫又清醒,

這個「夢」源遠流長,至今綿綿不絕,

看來似乎永遠不會有徹底消亡的一天。

▎原始神話、原始圖騰文化的人類學

筆者主「神話」、「圖騰」與「巫術」三維綜合說,認為中國原始文化具有一個「動態三維結構」。從相對成熟的文化形態分析,中國文化的主要原始形態和品類,的確具有以原始神話、原始圖騰和原始巫術為主的系統的三維結構,並且以原巫文化為其基本和主導。在這原始三維文化形態誕生以前,還有漫長而古遠的人類文化,對此我們幾乎是一無所知的。

▎中國巫文化的人類學特質

談到巫術,也許首先會直接給人一種感覺,以為它僅僅是一種充滿著落後、迷信或者是怪異而可怕的文化現象,它無非是巫婆神漢、裝神弄鬼的那一套,它是「宗教的孑遺」,「灰暗的想像」,作為文化糟粕,可以說是人類文明史上最黑暗、最醜陋的一部分。因而,一旦發覺居然有人在研究什麼巫文化,便會投去一瞥困惑、不安和懷疑的目光。我們要以科學的態度來對待巫術,看到它的種種迷信、無知與虛妄,從而棄其糟粕。它與原始社會的家國大事、科學宗教、哲學道德、文學藝術、醫學養生和堪輿地理等,都具有千絲萬縷的歷史和人文關聯。

▎巫性:中國文化的原始人文根性之一

筆者以「巫性」這一新創的範疇,試圖概括春秋戰國之前中國文化居於主導地位的人文根性之一,也許會使人感到有些突然。一般看來,所謂巫性,不就是那種不登大雅之堂、屬於「巫風鬼氣」的人文屬性嗎?憑什麼可以稱其是中國文化的原始人文根性,難道中華五千年偉大而燦爛的文化與文明,本在於「巫」?

▎神(鬼)與靈的神祕世界

中國巫文化有兩個基本的人文範疇,便是神(鬼)和靈,其中的所謂神,實際上往往指鬼或者是鬼、神的合一,它和靈、巫與巫性範疇一起,呈現了中國原始文化的底蘊和靈魂。

▎「巫史文化」的「中國」

人類原始文化,一般都要經歷盛行原始巫術、神話與圖騰的漫長歷史時期,這一原始文化的溫床,是爾後民族與時代文化的孵化器,為後世文化的發展,提供了許多可能。就中國原始文化而言,儘管在其前進的道路上,不是沒有可能由原始「信文化」走向宗教的,可是,中國的歷史偏偏選擇了一條由「巫」向「史」的文化之路,從而把自己與希臘、印度和中東等民族的文化區別開來。

▎巫術禁忌與心靈感應

所謂巫術禁忌,指巫者,人為的規定和施行的強制性禁絕,為的是確保施巫的所謂「靈驗」與「成功」。中國巫文化的巫術禁忌多如牛毛,它們往往是與巫術的心靈感應同時出現的。巫術禁忌,建立在天與人、人與人、物與人以及物與物之間相互感應的假設之上。巫術禁忌的文化底蘊是心靈感應;巫術的心靈感應,又往往表現在巫術禁忌之中。

本書特色:本書從原始神話和圖騰文化切入,討論巫性在中國文化中的角色和作為原始人文根性之一的可能性,並結合文字學、神話傳說、古籍記載及考古發現。此外還探討了神鬼與靈的觀念,特別是靈的感應與巫術和宗教的連繫。最後,著重於巫史文化的特色和由巫術至史學的演進過程,並涉及巫術禁忌與心靈感應,使讀者更理解古代信仰的脈絡。

作者簡介

王振復,中文系教授、博士生指導教授。曾應聘任日本京都外國語大學、韓國啟明大學等客座教授。長期從事《周易》與巫學、中國美學史、中國佛教美學、中國建築文化與美學等四個學術方向的教學與研究。已出版學術著作40多種、發表論文約200篇,其學術著論在海內外獲獎多次。

序

導言(節錄)

本書試圖以文化人類學關於巫學的理念,研究中國所特有的原始巫術文化的種種現象、特質、功能、價值及其文化哲學,且與宗教、科學、道德、審美與風水等人文諸問題相連結,意在闡析中國巫文化人類學這一學術課題的內在學理機制與人文特性。

德國哲學家康德(Kant)有三大「批判」,為《純粹理性批判》(Kritik der reinen Vernunft)、《實踐理性批判》(Kritik der praktischen Vernunft)與《判斷力批判》(Kritik der Urteilskraft)。「批判」的意思,如果我們僅從學術研究的角度來看,大概可以用八個字來加以概括,便是:澄清前提,劃定場域。科學的學術研究總得有一個前提預設,否則其真正的研究便沒法展開。康德的三大「批判」,依次以「純粹理性」、「實踐理性」與「判斷力」為邏輯預設。在這三大預設中,又以「純粹理性」為原設。三大預設之上,還有一個公設,便是上帝。因此可以說,康德的「批判」,為信仰留下了地盤。所有這一切,都是進入學術研究的一個前提。前提和場域是相輔相成的。

本書以「中國巫文化人類學」為題。其研究的前提究竟是什麼,這是首先要思考的問題。筆者以為,這一預設是「巫性」,或者說是「中國巫性」。巫性介於神性與人性之際,它是文化人類學及其文化哲學意義上的一個主題性範疇。由於學術研究的前提與場域是相輔相成的,因此我們可以認為,這裡將巫性、中國巫性作為前提,實際也同時規定了本書研究的場域。在這一研究場域中,巫性和中國巫性的人文特質與「史」文化的關係,巫術與宗教、科學、藝術審美和堪輿等的關係,以及中國巫文化的禁忌、思考方式與中國巫術的文化哲學等,都是本書試圖解讀的題中應有之義。

以巫性與中國巫性為研究的前提兼場域的合法性,可以從「人的本質對象化」與「人的本質異化」的關係加以簡析。

馬克思(Marx)《1844年經濟學哲學手稿》(Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844)一書指出,「人的本質對象化」,作為人的本質的積極性實現,總是與人的本質的「異化」即人的本質的消極性實現相關聯的。「異化勞動」導致了勞動方式、過程、成果、工具尤其是作為勞動主體的人的本質的「異化」,使人成為非人。但是人的本質的「對象化」與「異化」,並非井水不犯河水,兩者是同時發生、同時發展、同時消亡的,它是關於人的本質的互相結合的兩個方面。「對象化」是人的本質的積極性實現;「異化」是人的本質的消極性實現。正因如此,在「異化勞動」的社會裡,儘管勞動「異化」了人的本質,卻由於在一定程度上也同時「對象化」了人的本質,因而能夠創造一定的真善美的事物;在整體上屬於非「異化勞動」的社會裡,由於一定程度上,也還存在著「異化」的社會現象,因而也有假惡醜事物的發生。

由此審視巫性兼中國巫性問題,我們可以看到,其實巫性與中國巫性的文化本質,是同時「異化」與「對象化」了人的本質。可以概括為:充滿了文化迷信的巫性兼中國巫性,既拜神又降神,既媚神又瀆神。迷信與理智交互,糊塗和清醒兼具,卑下同尊嚴相依,崇拜攜審美偕行,且以前者為主。它是一種畏天與知命、靈力與人力之互相結合與妥協的文化現象。

本書試圖以文化人類學關於巫學的理念,研究中國所特有的原始巫術文化的種種現象、特質、功能、價值及其文化哲學,且與宗教、科學、道德、審美與風水等人文諸問題相連結,意在闡析中國巫文化人類學這一學術課題的內在學理機制與人文特性。

德國哲學家康德(Kant)有三大「批判」,為《純粹理性批判》(Kritik der reinen Vernunft)、《實踐理性批判》(Kritik der praktischen Vernunft)與《判斷力批判》(Kritik der Urteilskraft)。「批判」的意思,如果我們僅從學術研究的角度來看,大概可以用八個字來加以概括,便是:澄清前提,劃定場域。科學的學術研究總得有一個前提預設,否則其真正的研究便沒法展開。康德的三大「批判」,依次以「純粹理性」、「實踐理性」與「判斷力」為邏輯預設。在這三大預設中,又以「純粹理性」為原設。三大預設之上,還有一個公設,便是上帝。因此可以說,康德的「批判」,為信仰留下了地盤。所有這一切,都是進入學術研究的一個前提。前提和場域是相輔相成的。

本書以「中國巫文化人類學」為題。其研究的前提究竟是什麼,這是首先要思考的問題。筆者以為,這一預設是「巫性」,或者說是「中國巫性」。巫性介於神性與人性之際,它是文化人類學及其文化哲學意義上的一個主題性範疇。由於學術研究的前提與場域是相輔相成的,因此我們可以認為,這裡將巫性、中國巫性作為前提,實際也同時規定了本書研究的場域。在這一研究場域中,巫性和中國巫性的人文特質與「史」文化的關係,巫術與宗教、科學、藝術審美和堪輿等的關係,以及中國巫文化的禁忌、思考方式與中國巫術的文化哲學等,都是本書試圖解讀的題中應有之義。

以巫性與中國巫性為研究的前提兼場域的合法性,可以從「人的本質對象化」與「人的本質異化」的關係加以簡析。

馬克思(Marx)《1844年經濟學哲學手稿》(Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844)一書指出,「人的本質對象化」,作為人的本質的積極性實現,總是與人的本質的「異化」即人的本質的消極性實現相關聯的。「異化勞動」導致了勞動方式、過程、成果、工具尤其是作為勞動主體的人的本質的「異化」,使人成為非人。但是人的本質的「對象化」與「異化」,並非井水不犯河水,兩者是同時發生、同時發展、同時消亡的,它是關於人的本質的互相結合的兩個方面。「對象化」是人的本質的積極性實現;「異化」是人的本質的消極性實現。正因如此,在「異化勞動」的社會裡,儘管勞動「異化」了人的本質,卻由於在一定程度上也同時「對象化」了人的本質,因而能夠創造一定的真善美的事物;在整體上屬於非「異化勞動」的社會裡,由於一定程度上,也還存在著「異化」的社會現象,因而也有假惡醜事物的發生。

由此審視巫性兼中國巫性問題,我們可以看到,其實巫性與中國巫性的文化本質,是同時「異化」與「對象化」了人的本質。可以概括為:充滿了文化迷信的巫性兼中國巫性,既拜神又降神,既媚神又瀆神。迷信與理智交互,糊塗和清醒兼具,卑下同尊嚴相依,崇拜攜審美偕行,且以前者為主。它是一種畏天與知命、靈力與人力之互相結合與妥協的文化現象。

目次

導言

第一章 原始神話、原始圖騰文化的人類學

第二章 中國巫文化的人類學特質

第三章 巫性:中國文化的原始人文根性之一

第四章 神(鬼)與靈的神祕世界

第五章 「巫史文化」的「中國」

第六章 巫術禁忌與心靈感應

第一章 原始神話、原始圖騰文化的人類學

第二章 中國巫文化的人類學特質

第三章 巫性:中國文化的原始人文根性之一

第四章 神(鬼)與靈的神祕世界

第五章 「巫史文化」的「中國」

第六章 巫術禁忌與心靈感應

書摘/試閱

第一章 原始神話、原始圖騰文化的人類學

在進入關於中國巫文化人類學的研究之前,有必要對原始神話與原始圖騰文化人類學的研究路向,做一簡略的回顧、評說與檢討。在學科意義上,神話人類學與圖騰人類學,是巫文化人類學的兩支學術友軍,三者都隸屬於原始「信文化」的人類學研究範疇。

中國文化的原始人文根因與根性究竟是什麼?

學界曾給出諸多答案。筆者主「神話」、「圖騰」與「巫術」三維綜合說,認為中國原始文化具有一個「動態三維結構」。

從相對成熟的文化形態分析,中國文化的主要原始形態和品類,的確具有以原始神話、原始圖騰和原始巫術為主的系統的三維結構,並且以原巫文化為其基本和主導。在這原始三維文化形態誕生以前,還有漫長而古遠的人類文化,對此我們幾乎是一無所知的。這裡,且讓我們先就中國文化的基本人文根因、根性的神話人類學與圖騰人類學的研究路向,加以簡略的探討。

第一節 原始神話文化的人類學特徵

神話、圖騰與巫術,都是中國原始文化「三維結構」的重要一維,都屬於原始「信文化」範疇。

信這一漢字的本義指什麼?西漢揚雄《太玄經.應》稱:「陽氣極於上,陰信萌乎下。」這裡所說的「信」字之義,是說有陽氣上揚而陰氣必然與其感應。世界萬類的感應,有陽必有陰、有陰必有陽,陰陽的互為感應是天然而本然的,這便是所謂「信」。換言之,客觀事物的存在與發展,有果必有因、有因必有果,我們可以從因果互應的現象中理解「信」的含義,它不是人力所可以左右的。此其一。

其二,《太玄經》注云:「信,猶聲兆也。」這是將信字本義加以引申,比如巫術詛咒(咒語),作為一種有靈感的「聲兆」,便是一種「信」。此「兆」有靈,一旦詛咒便「應驗」,「信」有如期而至的意義。信字從人從言。這裡的人與言,原指巫師咒語,不是一般人的任何口語。在初民看來,巫師、薩滿師與術士等的「作法」,往往是以「聲」為「兆」的,言語有一種魔力,可以控制環境與他人,原始的言語崇拜,首先發生在原始巫術文化之中。

其三,巫性的「聲」(言語)作為一種有靈性的「兆」,廣泛的存在於原始巫文化的實踐中,而且原始神話,也是專以「聲」(言語)為言說、傳播方式的;原始圖騰也是一樣,初民在進行圖騰崇拜活動的時候,也免不了口中念念有詞或者歌唱。這不啻是說,原始巫術、神話與圖騰文化,都有一個「聲兆」的問題,不過其方式與程度不同罷了。尤其是神話,一旦離開以「聲」為「兆」的種種儀式,便沒有口頭神話的實際存在。「聲兆」首先是原始神話的神性、靈性與巫性的所在。因此原始神話的言說,與原始巫文化中的咒語,尤其具有巫性與靈性的親緣關聯。

原始神話是原始「信文化」的重要分支。它本是人的言說及其宏大敘事,卻堅信這是「神」所說的「話」,「說」的又是「神」的「話」,否則神話就會失去神性、靈性與巫性的人文魅力。猶如人的臉本來是一張張普通的臉,一旦戴上面具,便與庸常、普通有了奇妙的時空距離,這時就會發生「奇蹟」,變得神祕、神聖起來。神話是初民特地拉開了時空距離,而既遮蔽又開顯的初民的自身與世界。它極度的誇大了人自身的智慧、力量、情感與意志的力度,以及所遭遇的喜劇與悲劇等,是人帶著驚訝的目光來審視、反觀自身的一種言說方式,是初民虔誠、甜蜜而不易警省的一個「童年的夢」(理想)。誇大其詞,充滿虔誠之情,來幻想、虛構與嚮往與現實世界不同的另一個世界與自我,是借神話這一文化方式,實現初民的自我宣洩與自我肯定。

在原始神話中,初民重新虛構、塑造了人自己及其所處的世界。原始神話是人與世界的「第二面貌」。極度的幻想、想像與虛構,藉助似乎是神靈附身的意志與情感等,以口語的方式,對人自己與世界「說話」。許多個世紀過去,原始神話的無比魅力,強烈的向人與世界訴說人自己的理想、力量、苦難甚至毀滅的命運。原始神話天生的成為宏大敘事與後世文學敘事的人文搖籃。作為初民的一種存在方式,神話在遠古是不可能不存在的存在。

原始神話是文字誕生之前的人文歷史,它不是歷史本身,是被神化、靈化、巫化與詩化了的人類原古歷史的文化方式。作為透過「言說」的一種文化符號系統,在想像與虛構中,蘊含著文化的真實與密碼。原始初民的精神,一定程度上是被神話所育成、鍛鍊與成長的,並且影響其物質生活及其生命的過程與結果。在神話中,對於神靈,初民的「心」是無比虔誠、真誠、真切與真實的。神話是人類燦爛之晨的一抹美麗的「陰影」。這一切,都源於初民心中與口頭的那個「信」,出自崇拜天地山川、崇拜祖先之靈等的人文意識與灼熱情感。它直接便是後世文學敘事之詩性的人文溫床。試想,印度上古神話中的梵天、濕婆之類和古希臘的宙斯神話等,是何等滋養了那些民族文化及其哲學、文學審美的未來,那些神話「英雄」,是何等上天入地、改天換地、無所不能或是悲患苦厲、萬劫不復,你就不能不為神話而深深感動。可以說,從原始神話的神性、巫性與靈性而走向文學敘事的詩性境界,比圖騰尤其巫術文化要直接得多。

中國的原始神話文化,按照丁山《中國古代宗教與神話考》(上海書店出版社,2011年版)的研究,有一個龐大而繁複的諸神譜系。從天帝、四方神、日神、月神、風神到「三皇五帝」等,作為古老東方的「神聖家族」,有一個逐漸建構、累積與完善的漫長歷史過程。中國原始文化中的主要神祇,當推天帝。丁山說,「今文尚書說以為『皇天』是天神的總稱,其別則因四時而異其名,唯『春曰昊天』,異於爾雅所聞。古尚書(按:古文尚書)說申述之曰:『天有五號,各用所宜稱之,尊而君之則曰皇天,元氣廣大則曰昊天。』」又引《說文》稱:「皇,大也;天道至大,故稱皇天。合而言之,昊天上帝,或言皇天上帝;分而言之,曰昊天,曰上帝,或曰皇天,或單言天,單言帝,一也(按:自所引「昊天上帝」至「一也」句,原有著重號,已略),要不可以星象為天。」天帝的別稱很多,是因為中國自古幅員廣大、歷史悠久的緣故。

僅從黃帝這一「人文初祖」而言,其塑造過程相當漫長,直至西漢初期才大功告成。大史筆司馬遷《史記.五帝本紀》有云,「黃帝者,少典之子,姓公孫,名曰軒轅。生而神靈,弱而能言,幼而徇齊,長而敦敏,成而聰明。軒轅之時,神農氏世衰。諸侯相侵伐,暴虐百姓,而神農氏弗能征。於是軒轅乃慣用干戈,以征不享,諸侯咸來賓從。而蚩尤最為暴,莫能伐。炎帝欲侵陵諸侯,諸侯咸歸軒轅。」這是將神話傳說作為歷史來敘寫,神話固然不等於歷史,然而作為先是以口頭言說方式醞釀、塑造的黃帝形象,在口頭流布之中,一定經過漫長歷史的無數次重構,才成為《史記》中的黃帝,其中一定具有某些真實的歷史因素,也就是說,神話可能是有某些「事實」依據的,只是我們今天已經無從了解這一點了。黃帝具有這樣的出身及其偉大事蹟,是神話兼歷史因素的共同塑造。也許,黃帝是在許多氏族酋長、大巫師、大英雄的基礎上,經過無數的想像、虛構、誇張而塑造成功的,是一個偉大而崇高的中華人文符號,與人文「共名」。因而,稱其為「人文初祖」是最為適當的。黃帝形象,集中了無數上古時代那些智慧過人、仁德敦厚與體魄強健的酋長、英雄的智慧與品格。黃帝是華夏族、繼而是整個中華民族的「人文初祖」與精神領袖,但不是歷史真實意義上的血緣初祖。

丁山說,「黃帝之即『昊天上帝』的別名」,「但是,周人為什麼要用黃帝代替『昊天上帝』呢」?「我們知道,殷周王朝只有『上帝』,不稱『皇天』;上帝之外,尚有四方大神,──東析(按:句芒,此段下同)、南粦(祝融)、西彝(蓐收)、北飲(玄冥);決(絕)無所謂青、白、赤、玄諸色之帝」。此言是。由此可證黃帝的塑造,是相對後起的,儘管黃帝是中華古神譜上最重要的神話偉人。這裡所謂相對後起,是指文字文本中的黃帝,至於口頭即神話傳說中的黃帝形象,則不知要比文字文本的黃帝古遠多少個世紀。張光直先生說,「首先,任何的神話都有極大的『時間深度』,在其付諸記載以前,總先經歷很久時間的口傳」,「同時,就因為神話的這種歷史經歷,它一方面極尖銳的表現與反映心靈的活動,另一方面又受到社會文化環境的極嚴格的規範與淘汰選擇」。所言是。當下每年在陝西橋山對於軒轅黃帝所進行的隆重祭典,發揮了祭祖認宗、慎本追遠、群團吾皇皇中華人心的重要作用。

在進入關於中國巫文化人類學的研究之前,有必要對原始神話與原始圖騰文化人類學的研究路向,做一簡略的回顧、評說與檢討。在學科意義上,神話人類學與圖騰人類學,是巫文化人類學的兩支學術友軍,三者都隸屬於原始「信文化」的人類學研究範疇。

中國文化的原始人文根因與根性究竟是什麼?

學界曾給出諸多答案。筆者主「神話」、「圖騰」與「巫術」三維綜合說,認為中國原始文化具有一個「動態三維結構」。

從相對成熟的文化形態分析,中國文化的主要原始形態和品類,的確具有以原始神話、原始圖騰和原始巫術為主的系統的三維結構,並且以原巫文化為其基本和主導。在這原始三維文化形態誕生以前,還有漫長而古遠的人類文化,對此我們幾乎是一無所知的。這裡,且讓我們先就中國文化的基本人文根因、根性的神話人類學與圖騰人類學的研究路向,加以簡略的探討。

第一節 原始神話文化的人類學特徵

神話、圖騰與巫術,都是中國原始文化「三維結構」的重要一維,都屬於原始「信文化」範疇。

信這一漢字的本義指什麼?西漢揚雄《太玄經.應》稱:「陽氣極於上,陰信萌乎下。」這裡所說的「信」字之義,是說有陽氣上揚而陰氣必然與其感應。世界萬類的感應,有陽必有陰、有陰必有陽,陰陽的互為感應是天然而本然的,這便是所謂「信」。換言之,客觀事物的存在與發展,有果必有因、有因必有果,我們可以從因果互應的現象中理解「信」的含義,它不是人力所可以左右的。此其一。

其二,《太玄經》注云:「信,猶聲兆也。」這是將信字本義加以引申,比如巫術詛咒(咒語),作為一種有靈感的「聲兆」,便是一種「信」。此「兆」有靈,一旦詛咒便「應驗」,「信」有如期而至的意義。信字從人從言。這裡的人與言,原指巫師咒語,不是一般人的任何口語。在初民看來,巫師、薩滿師與術士等的「作法」,往往是以「聲」為「兆」的,言語有一種魔力,可以控制環境與他人,原始的言語崇拜,首先發生在原始巫術文化之中。

其三,巫性的「聲」(言語)作為一種有靈性的「兆」,廣泛的存在於原始巫文化的實踐中,而且原始神話,也是專以「聲」(言語)為言說、傳播方式的;原始圖騰也是一樣,初民在進行圖騰崇拜活動的時候,也免不了口中念念有詞或者歌唱。這不啻是說,原始巫術、神話與圖騰文化,都有一個「聲兆」的問題,不過其方式與程度不同罷了。尤其是神話,一旦離開以「聲」為「兆」的種種儀式,便沒有口頭神話的實際存在。「聲兆」首先是原始神話的神性、靈性與巫性的所在。因此原始神話的言說,與原始巫文化中的咒語,尤其具有巫性與靈性的親緣關聯。

原始神話是原始「信文化」的重要分支。它本是人的言說及其宏大敘事,卻堅信這是「神」所說的「話」,「說」的又是「神」的「話」,否則神話就會失去神性、靈性與巫性的人文魅力。猶如人的臉本來是一張張普通的臉,一旦戴上面具,便與庸常、普通有了奇妙的時空距離,這時就會發生「奇蹟」,變得神祕、神聖起來。神話是初民特地拉開了時空距離,而既遮蔽又開顯的初民的自身與世界。它極度的誇大了人自身的智慧、力量、情感與意志的力度,以及所遭遇的喜劇與悲劇等,是人帶著驚訝的目光來審視、反觀自身的一種言說方式,是初民虔誠、甜蜜而不易警省的一個「童年的夢」(理想)。誇大其詞,充滿虔誠之情,來幻想、虛構與嚮往與現實世界不同的另一個世界與自我,是借神話這一文化方式,實現初民的自我宣洩與自我肯定。

在原始神話中,初民重新虛構、塑造了人自己及其所處的世界。原始神話是人與世界的「第二面貌」。極度的幻想、想像與虛構,藉助似乎是神靈附身的意志與情感等,以口語的方式,對人自己與世界「說話」。許多個世紀過去,原始神話的無比魅力,強烈的向人與世界訴說人自己的理想、力量、苦難甚至毀滅的命運。原始神話天生的成為宏大敘事與後世文學敘事的人文搖籃。作為初民的一種存在方式,神話在遠古是不可能不存在的存在。

原始神話是文字誕生之前的人文歷史,它不是歷史本身,是被神化、靈化、巫化與詩化了的人類原古歷史的文化方式。作為透過「言說」的一種文化符號系統,在想像與虛構中,蘊含著文化的真實與密碼。原始初民的精神,一定程度上是被神話所育成、鍛鍊與成長的,並且影響其物質生活及其生命的過程與結果。在神話中,對於神靈,初民的「心」是無比虔誠、真誠、真切與真實的。神話是人類燦爛之晨的一抹美麗的「陰影」。這一切,都源於初民心中與口頭的那個「信」,出自崇拜天地山川、崇拜祖先之靈等的人文意識與灼熱情感。它直接便是後世文學敘事之詩性的人文溫床。試想,印度上古神話中的梵天、濕婆之類和古希臘的宙斯神話等,是何等滋養了那些民族文化及其哲學、文學審美的未來,那些神話「英雄」,是何等上天入地、改天換地、無所不能或是悲患苦厲、萬劫不復,你就不能不為神話而深深感動。可以說,從原始神話的神性、巫性與靈性而走向文學敘事的詩性境界,比圖騰尤其巫術文化要直接得多。

中國的原始神話文化,按照丁山《中國古代宗教與神話考》(上海書店出版社,2011年版)的研究,有一個龐大而繁複的諸神譜系。從天帝、四方神、日神、月神、風神到「三皇五帝」等,作為古老東方的「神聖家族」,有一個逐漸建構、累積與完善的漫長歷史過程。中國原始文化中的主要神祇,當推天帝。丁山說,「今文尚書說以為『皇天』是天神的總稱,其別則因四時而異其名,唯『春曰昊天』,異於爾雅所聞。古尚書(按:古文尚書)說申述之曰:『天有五號,各用所宜稱之,尊而君之則曰皇天,元氣廣大則曰昊天。』」又引《說文》稱:「皇,大也;天道至大,故稱皇天。合而言之,昊天上帝,或言皇天上帝;分而言之,曰昊天,曰上帝,或曰皇天,或單言天,單言帝,一也(按:自所引「昊天上帝」至「一也」句,原有著重號,已略),要不可以星象為天。」天帝的別稱很多,是因為中國自古幅員廣大、歷史悠久的緣故。

僅從黃帝這一「人文初祖」而言,其塑造過程相當漫長,直至西漢初期才大功告成。大史筆司馬遷《史記.五帝本紀》有云,「黃帝者,少典之子,姓公孫,名曰軒轅。生而神靈,弱而能言,幼而徇齊,長而敦敏,成而聰明。軒轅之時,神農氏世衰。諸侯相侵伐,暴虐百姓,而神農氏弗能征。於是軒轅乃慣用干戈,以征不享,諸侯咸來賓從。而蚩尤最為暴,莫能伐。炎帝欲侵陵諸侯,諸侯咸歸軒轅。」這是將神話傳說作為歷史來敘寫,神話固然不等於歷史,然而作為先是以口頭言說方式醞釀、塑造的黃帝形象,在口頭流布之中,一定經過漫長歷史的無數次重構,才成為《史記》中的黃帝,其中一定具有某些真實的歷史因素,也就是說,神話可能是有某些「事實」依據的,只是我們今天已經無從了解這一點了。黃帝具有這樣的出身及其偉大事蹟,是神話兼歷史因素的共同塑造。也許,黃帝是在許多氏族酋長、大巫師、大英雄的基礎上,經過無數的想像、虛構、誇張而塑造成功的,是一個偉大而崇高的中華人文符號,與人文「共名」。因而,稱其為「人文初祖」是最為適當的。黃帝形象,集中了無數上古時代那些智慧過人、仁德敦厚與體魄強健的酋長、英雄的智慧與品格。黃帝是華夏族、繼而是整個中華民族的「人文初祖」與精神領袖,但不是歷史真實意義上的血緣初祖。

丁山說,「黃帝之即『昊天上帝』的別名」,「但是,周人為什麼要用黃帝代替『昊天上帝』呢」?「我們知道,殷周王朝只有『上帝』,不稱『皇天』;上帝之外,尚有四方大神,──東析(按:句芒,此段下同)、南粦(祝融)、西彝(蓐收)、北飲(玄冥);決(絕)無所謂青、白、赤、玄諸色之帝」。此言是。由此可證黃帝的塑造,是相對後起的,儘管黃帝是中華古神譜上最重要的神話偉人。這裡所謂相對後起,是指文字文本中的黃帝,至於口頭即神話傳說中的黃帝形象,則不知要比文字文本的黃帝古遠多少個世紀。張光直先生說,「首先,任何的神話都有極大的『時間深度』,在其付諸記載以前,總先經歷很久時間的口傳」,「同時,就因為神話的這種歷史經歷,它一方面極尖銳的表現與反映心靈的活動,另一方面又受到社會文化環境的極嚴格的規範與淘汰選擇」。所言是。當下每年在陝西橋山對於軒轅黃帝所進行的隆重祭典,發揮了祭祖認宗、慎本追遠、群團吾皇皇中華人心的重要作用。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。