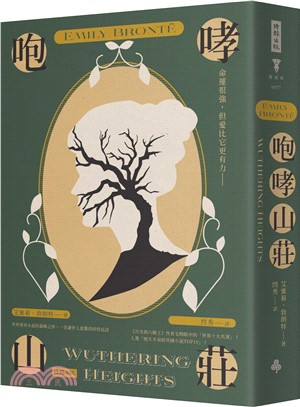

咆哮山莊

商品資訊

系列名:愛經典

ISBN13:9786263749986

替代書名:Wuthering Heights

出版社:時報文化

作者:艾蜜莉.勃朗特

譯者:閆秀

出版日:2024/03/26

裝訂/頁數:精裝/432頁

規格:21cm*15cm*3cm (高/寬/厚)

重量:600克

版次:1

商品簡介

作者簡介

名人/編輯推薦

序

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

命運很強,但愛比它更有力--

世界愛情小說的巔峰之作,一首讓世人震驚的抒情長詩

《月亮與六便士》作者毛姆眼中的「世界十大名著」!

入選「經久不衰的英國小說TOP10」!

在一個暴風雪天,畫眉山莊的年輕房客洛克伍德拜訪了住在咆哮山莊的房東希斯克利夫,並因惡劣的天氣留宿在那裡,回來後無意中從女管家奈莉那裡發現了這兩個家族三代人的祕密:

希斯克利夫本是棄兒,被咆哮山莊的老主人恩蕭收養,和他自己的兩個孩子一同生活。恩蕭的兒子辛德雷嫉妒父親對希斯克利夫的偏愛,暗地裡百般羞辱希斯克利夫;恩蕭的女兒凱瑟琳性格熱情奔放,從小和希斯克利夫青梅竹馬,兩人日久生情。

到了論及婚嫁時,凱瑟琳被迫在熱情但飽受折磨的希斯克利夫和畫眉山莊溫柔而富有教養的艾德加之間做出選擇,她最終選擇了艾德加。希斯克利夫心碎不已,在夜裡憤然出走。

數年後,莫名致富的希斯克利夫突然重返咆哮山莊,展開了可怕的報復……

世界愛情小說的巔峰之作,一首讓世人震驚的抒情長詩

《月亮與六便士》作者毛姆眼中的「世界十大名著」!

入選「經久不衰的英國小說TOP10」!

在一個暴風雪天,畫眉山莊的年輕房客洛克伍德拜訪了住在咆哮山莊的房東希斯克利夫,並因惡劣的天氣留宿在那裡,回來後無意中從女管家奈莉那裡發現了這兩個家族三代人的祕密:

希斯克利夫本是棄兒,被咆哮山莊的老主人恩蕭收養,和他自己的兩個孩子一同生活。恩蕭的兒子辛德雷嫉妒父親對希斯克利夫的偏愛,暗地裡百般羞辱希斯克利夫;恩蕭的女兒凱瑟琳性格熱情奔放,從小和希斯克利夫青梅竹馬,兩人日久生情。

到了論及婚嫁時,凱瑟琳被迫在熱情但飽受折磨的希斯克利夫和畫眉山莊溫柔而富有教養的艾德加之間做出選擇,她最終選擇了艾德加。希斯克利夫心碎不已,在夜裡憤然出走。

數年後,莫名致富的希斯克利夫突然重返咆哮山莊,展開了可怕的報復……

作者簡介

作者簡介

艾蜜莉.勃朗特(Emily Brontë, 1818-1848)

英國文學史上的天才詩人和小說家。

在父親的引導和影響下,八歲時開始嘗試編故事。青少年時期廣泛閱讀報紙雜誌,對文學有極大興趣。因無法適應學校生活,大部分時間居家自學。二十歲時一度做過教師,辭職後生活在霍沃斯鄉村。

二十八歲時以艾理斯.貝爾為筆名與姊妹一起自費出版了一本詩集,售出兩冊;二十九歲時出版長篇小說《咆哮山莊》,引發爭議,因為書中對人類情感的大膽探索讓世人倍感震驚。一八四八年九月,哥哥布蘭威爾去世,艾蜜莉於同年十二月病逝。她在人世間僅走過三十年四個月二十三天。

艾蜜莉.勃朗特憑藉一部《咆哮山莊》被載入史冊,與姊姊夏綠蒂.勃朗特(代表作《簡愛》)、妹妹安妮.勃朗特(代表作《阿格尼絲.格雷》),被世人稱為「勃朗特三姊妹」,她們創造了世界文學史上公認的奇蹟。

譯者簡介

閆秀

旅英作家、譯者、媒體人。

新聞傳播碩士,曾在上海做電視記者、文化節目主持人、中英文化藝術交流活動策畫人;現居住於英國劍橋和上海。

二○一四年創作的小說集《祕密生長》,由墨西哥漢學家拉嫡娜譯為西語出版發行,二○二三年五月亮相阿根廷布宜諾斯艾利斯書展,受到國際文學界和媒體矚目,外國評論家稱其為生動不凡的「中國新小說之光」。

二○二○年簽約「作家榜」,歷時兩年多翻譯英國女作家艾蜜莉.勃朗特的代表作《呼嘯山莊》(臺版譯名:《咆哮山莊》),譯文生動傳神,備受年輕讀者喜愛,上市後長達三個月穩居當當新書熱賣榜世界名著銷量TOP1,並被英國勃朗特博物館收藏。二○二三年八月,出席第十九屆上海書展《呼嘯山莊》首發式和簽售會,引發熱烈反響。

自由寫作十餘年,在網路上擁有大量穩定讀者,其讀者群體多為女性。

公眾號/小紅書/微博:閆秀學姐在英倫

艾蜜莉.勃朗特(Emily Brontë, 1818-1848)

英國文學史上的天才詩人和小說家。

在父親的引導和影響下,八歲時開始嘗試編故事。青少年時期廣泛閱讀報紙雜誌,對文學有極大興趣。因無法適應學校生活,大部分時間居家自學。二十歲時一度做過教師,辭職後生活在霍沃斯鄉村。

二十八歲時以艾理斯.貝爾為筆名與姊妹一起自費出版了一本詩集,售出兩冊;二十九歲時出版長篇小說《咆哮山莊》,引發爭議,因為書中對人類情感的大膽探索讓世人倍感震驚。一八四八年九月,哥哥布蘭威爾去世,艾蜜莉於同年十二月病逝。她在人世間僅走過三十年四個月二十三天。

艾蜜莉.勃朗特憑藉一部《咆哮山莊》被載入史冊,與姊姊夏綠蒂.勃朗特(代表作《簡愛》)、妹妹安妮.勃朗特(代表作《阿格尼絲.格雷》),被世人稱為「勃朗特三姊妹」,她們創造了世界文學史上公認的奇蹟。

譯者簡介

閆秀

旅英作家、譯者、媒體人。

新聞傳播碩士,曾在上海做電視記者、文化節目主持人、中英文化藝術交流活動策畫人;現居住於英國劍橋和上海。

二○一四年創作的小說集《祕密生長》,由墨西哥漢學家拉嫡娜譯為西語出版發行,二○二三年五月亮相阿根廷布宜諾斯艾利斯書展,受到國際文學界和媒體矚目,外國評論家稱其為生動不凡的「中國新小說之光」。

二○二○年簽約「作家榜」,歷時兩年多翻譯英國女作家艾蜜莉.勃朗特的代表作《呼嘯山莊》(臺版譯名:《咆哮山莊》),譯文生動傳神,備受年輕讀者喜愛,上市後長達三個月穩居當當新書熱賣榜世界名著銷量TOP1,並被英國勃朗特博物館收藏。二○二三年八月,出席第十九屆上海書展《呼嘯山莊》首發式和簽售會,引發熱烈反響。

自由寫作十餘年,在網路上擁有大量穩定讀者,其讀者群體多為女性。

公眾號/小紅書/微博:閆秀學姐在英倫

名人/編輯推薦

書評

《咆哮山莊》超越了愛情故事本身,展現了我們轉瞬即逝的欲望之下的「永恆震撼」。

--BBC

我不知道還有哪一部小說,可以把愛情中的痛苦、迷戀、殘酷、執著,如此令人吃驚地描述出來。

--《月亮與六便士》作者 毛姆

《咆哮山莊》是一部比《簡愛》更難懂的書,因為艾蜜莉是一個比夏綠蒂更偉大的詩人……《咆哮山莊》並不像《簡愛》那樣表達了「我愛」或「我恨」,它要表達的是「我們,整個人類」和「你們,永恆的力量」。

--《自己的房間》作者 維吉尼亞.伍爾芙

《咆哮山莊》超越了愛情故事本身,展現了我們轉瞬即逝的欲望之下的「永恆震撼」。

--BBC

我不知道還有哪一部小說,可以把愛情中的痛苦、迷戀、殘酷、執著,如此令人吃驚地描述出來。

--《月亮與六便士》作者 毛姆

《咆哮山莊》是一部比《簡愛》更難懂的書,因為艾蜜莉是一個比夏綠蒂更偉大的詩人……《咆哮山莊》並不像《簡愛》那樣表達了「我愛」或「我恨」,它要表達的是「我們,整個人類」和「你們,永恆的力量」。

--《自己的房間》作者 維吉尼亞.伍爾芙

序

譯後記 致敬愛和自由(摘錄)

……

《咆哮山莊》是虐戀小說的鼻祖。故事雖然「撕心裂肺」,卻很「有力」—那種極致的痛和愛,那種幽怨和決絕、勇氣和力量。希斯克利夫在愛情遭到背叛時的精神崩塌,在愛人去世後表現出的「此恨綿綿」,所謂極致的恨,其實是極致的愛的延續。在小說的結尾,小凱西最終找到自己的愛情所屬。這是女作家的慈悲。她最終為讀者安排了一個意想不到的結局:選擇讓希斯克利夫和凱瑟琳的靈魂團圓,讓愛情戰勝死亡,讓小凱西超越了自己的母親,實現了母親終其一生都未曾達到的夢想—擁有愛和自由。

因此閱讀《咆哮山莊》有三層境界,第一層是看到愛恨,第二層是看到人性,第三層是看到上蒼。

《咆哮山莊》在面世之初,曾被人稱為「年輕女作家脫離現實的天真幻想」,遭受世人諸多不公平的評價。但隨著時間的推移,《咆哮山莊》被證明是世界愛情小說的巔峰之作,是一首讓世人震驚的「抒情長詩」。二十世紀三○年代後,《咆哮山莊》甚至被西方評論家視為維多利亞時代最偉大的作品之一,被評論家譽為「唯一一部沒有被時間的塵土遮沒了的書」。

……

閆秀

……

《咆哮山莊》是虐戀小說的鼻祖。故事雖然「撕心裂肺」,卻很「有力」—那種極致的痛和愛,那種幽怨和決絕、勇氣和力量。希斯克利夫在愛情遭到背叛時的精神崩塌,在愛人去世後表現出的「此恨綿綿」,所謂極致的恨,其實是極致的愛的延續。在小說的結尾,小凱西最終找到自己的愛情所屬。這是女作家的慈悲。她最終為讀者安排了一個意想不到的結局:選擇讓希斯克利夫和凱瑟琳的靈魂團圓,讓愛情戰勝死亡,讓小凱西超越了自己的母親,實現了母親終其一生都未曾達到的夢想—擁有愛和自由。

因此閱讀《咆哮山莊》有三層境界,第一層是看到愛恨,第二層是看到人性,第三層是看到上蒼。

《咆哮山莊》在面世之初,曾被人稱為「年輕女作家脫離現實的天真幻想」,遭受世人諸多不公平的評價。但隨著時間的推移,《咆哮山莊》被證明是世界愛情小說的巔峰之作,是一首讓世人震驚的「抒情長詩」。二十世紀三○年代後,《咆哮山莊》甚至被西方評論家視為維多利亞時代最偉大的作品之一,被評論家譽為「唯一一部沒有被時間的塵土遮沒了的書」。

……

閆秀

目次

第一部

第二部

譯後記 致敬愛和自由

艾蜜莉.勃朗特大事記

第二部

譯後記 致敬愛和自由

艾蜜莉.勃朗特大事記

書摘/試閱

第一部

第一章

一八○一年—我剛剛拜訪了我的房東回來—就是那個令我發愁的孤僻鄰居。這裡真是一處美麗的鄉間啊!在整個英格蘭,我不信還能找到這樣一個地方,可以完全隔絕塵世的喧囂。一個厭世者的理想天堂—希斯克利夫先生和我剛好是最佳拍檔,可以分享這一片荒涼。真是個絕妙的人!我騎馬來到他面前,只見他眉下烏黑的雙眼滿含猜忌地盯著我看,他肯定沒想到,我的心對他懷有多大的熱情。當我通報自己名字的那一刻,他的手指往背心口袋裡插得更深了,看樣子滿懷戒心。

「是希斯克利夫先生嗎?」我問。

他點了點頭,算是回答了。

「先生,我是洛克伍德,您的新房客—很榮幸我剛到這裡就見到您了,希望我執意要租畫眉山莊,沒有給您帶來什麼不便吧。聽聞您昨天就已經有些想法了—」

「畫眉山莊是我自己的,先生,」他打斷我的話,皺起了眉頭,「只要我能阻止,我絕不允許任何人給我帶來不便—進來吧!」

這句「進來吧!」是咬著牙帶著情緒說出來的,像是說「見鬼去吧!」,甚至連他所倚著的那扇大門,也沒有對這句話表現出任何支持,動也沒動。我想,正是這個境況促使我決定接受邀請:對這樣一個看起來比我更少言寡語的人,我頗感興趣。

當看到我的馬的胸膛幾乎要頂到柵欄了,他才抽出手來解開了門閂,隨後悶悶不樂地領我走上石鋪小路。我們進入院子時,他喊道:

「約瑟夫,過來牽洛克伍德先生的馬,再拿些酒來。」

「我想,他全家就這麼一個傭人吧,」我聽了這雙重齊下的命令,暗中思索,「怪不得石板縫間長滿了草,而且只有牛才會替他們『修剪』雜草吧。」

約瑟夫是一個上了年紀的人,不,是一個老頭,儘管他看起來矍鑠且矯健,或許已經很老了。

「上帝啊,幫幫我們吧!」他一邊鬆開我的馬,一邊低聲自言自語,夾雜著惱怒和不快,同時還盯著我的臉,滿臉不悅之色,所以我只能善意地推測,他一定是需要神的幫助來消化晚餐,而他那虔誠的低吼跟我這個不速之客毫無關係。

咆哮山莊是希斯克利夫先生住所的名字。「咆哮」是一個意味深長的地點形容詞,用來形容在遭遇暴風雨時,該地所經歷的那種天氣。住在這個地方,純淨的、涼爽宜人的風無時無刻不在吹拂,隨時都能使人遐想著北風的威力—遐想著北風吹過懸崖,吹過房屋那頭幾棵極度傾斜的冷杉樹;抑或穿過一排瘦削的荊棘,讓它們都朝著一個方向伸展著,彷彿渴望著太陽的施捨。所幸的是,當年建築師有先見之明,將房子建造得還算結實:狹窄的窗戶深深地嵌入牆中,牆角亦用碩大的凸石加固著。

跨進門檻之前,我停了下來,觀賞屋前,尤其是正門附近那些大量稀奇古怪的雕刻。在正門上方那搖搖欲墜的怪獸和不害臊的小男孩之間,我發現了「一五○○」這個年分,還有一個名字「哈里頓•恩蕭」。我本想評論一番,也想從這倨傲無禮的山莊主人那裡獲得關於山莊的簡單介紹,然而,從他站在門口的架勢來看,他分明希望我趕快進去,或是就索性離開,我可不打算在還沒正式進門之前就惹得他不耐煩。

沒有經過任何大堂或過道,我們直接到了起居室:他們強調這裡為「正屋」。一般來說,這裡包括廚房和客廳,但是我認為,在咆哮山莊,廚房被擠到屋子的另一角去了;至少我能聽出從房屋深處傳來的喋喋不休的話語聲和廚房用具的碰撞聲,而且大壁爐裡也沒發現烤、煮、烘焙的痕跡,牆上也沒有銅鍋和錫器之類閃閃發光的容器。倒是在屋子的一頭,真真切切地,有耀眼的光和熱從裡面反射過來,燦爛奪目。那裡放了一個大橡木櫥櫃,裡面擺著一疊疊白鑞盤子,還有一些散置著的銀壺和酒杯,一排排地疊起來,疊得高高的,直至屋頂;屋頂從未裝飾過,它的整個構造躍然眼前,只有一處地方,被裝滿了燕麥餅和一簇簇牛腿、羊腿、火腿的木架遮住了。在壁爐臺上,有各種難看的老式槍,還有一對馬槍;另外,沿壁架擺放著三個畫風俗氣的茶葉罐,充作裝飾。地板是由光滑的白石鋪成的,椅子是老式的高背造型,漆成了綠色;還有一兩把笨重的深黑色椅子被藏在了暗處。櫥櫃下的圓拱裡,躺著一條碩大的深褐色母獵狗,身邊圍繞著一大群嗷嗷叫的小狗,還有一些別的狗,在隱蔽處徘徊著。

這樣的屋子和陳設,若是屬於一個樸實的北方農民,那倒沒什麼稀奇。他自帶一副倔強的面容,強壯的雙腿穿著護膝,綁著綁腿。這人坐在扶手椅上,面前的一大杯啤酒在圓桌上冒著泡。如果你在晚飯後合適的時間出門,這樣的人在方圓五、六英里的任何一個地方都隨處可見。但是,希斯克利夫先生和他的住所以及生活方式之間卻形成了一種奇怪的對比。他外表上像一個皮膚黝黑的吉普賽人,但在衣著舉止上卻又像位紳士—也就是說,像鄉紳那樣的紳士,也許還有點邋遢,但他不修邊幅的樣子看起來並不難看,因為他的挺拔俊朗—而且自帶憂鬱氣質—也許,有人會懷疑他多少有些缺乏教養的自傲—對此,我內心深處有一種同情,認為他根本不是這種人;直覺告訴我,他的冷淡源於他對賣弄感情的厭惡—討厭別人見面假惺惺地寒暄。他把愛和恨都隱藏起來,而且將被人愛和恨也看作一種很做作的行為—不,我扯遠了—我太以己度人了。希斯克利夫先生遇到一個可能認識的人時,會盡量地把手往裡面縮,也許有和我想的完全不同的原因吧。但願我這個性格算是與眾不同:我親愛的母親總說,我永遠不會有一個舒適的家,直到去年夏天我才證明,自己確實完全不配擁有一個家。

當時,我正在海邊享受一個月的好天氣,沒想到碰到了一個迷人的女孩—在她還沒注意到我的時候,我就斷定這是位真正的女神。我從未把這愛情說出口;不過,如果眉目可以傳情,那麼連傻子可能也會猜到,我已經墜入情網不可自拔了。後來她終於懂了我的心意,就回給我一個媚眼—而且甜得難以想像—我怎麼辦呢?我慚愧地承認—我像隻蝸牛一樣,即刻就冷冰冰地退縮了;她越看我,我就冷冷地越躲越遠;直到最後,這個天真可憐的女孩開始懷疑自己的判斷,以為自己猜錯了,看起來甚是惶恐,只好懇求她的媽媽依著自己的想法,迅速地溜走了。

就是因為這種古怪脾氣,我便得了個冷酷無情的名聲,其實很冤枉,但也只有我一人才能體會。

我在壁爐邊的一把椅子上坐了下來,房東就坐在對面。為了填補這一刻的沉默,我試著去撫摸那隻母狗,牠才剛剛離開牠的狗寶寶,狼一般地溜到我的小腿後面,齜牙咧嘴地流著口水。

我一摸牠,就得牠的喉嚨發出長長的低吼。

「你最好別碰那隻狗,」希斯克利夫先生同樣咆哮了起來,跺了一下腳,鎮住了牠,「牠不習慣被人摸—我養的不是隻讓人摸著玩的寵物。」

接著,他大步走向側門,再次喊道:

「約瑟夫!」

而約瑟夫在地下室的深處,含糊不清地咕噥著,並沒有要上來的意思;於是他的主人親自下去找他,留下我來面對那隻暴躁的母狗和一對毛髮蓬鬆的猙獰牧羊犬,牠們三隻對我的一舉一動都高度警惕著。

我可不想去試試牠們的尖牙,就靜坐在那裡一動不動—然而,不幸的是,我以為牠們可能無法理解這種沉默的蔑視,就又向牠們擠了擠眼,並做了個鬼臉,而此時我臉上的表情直接惹惱了母狗,牠勃然大怒,跳到我的膝蓋上。我把牠甩了回去,急忙拉了一張桌子擋在我們中間。這個舉動引起了公憤。六隻體形不一、年齡各異的四腳惡魔,一窩蜂地從陰暗的藏身處躥了出來,直接對準了我這個目標。我感到我的腳跟和大衣下襬像是被加強襲擊了,便盡力用撥火棍擋開那幾隻較大的獵狗,隨後不得不大聲疾呼,向這家人求救。

希斯克利夫先生和他的僕人從地下室的臺階爬上來了,不慌不忙的樣子,看起來很氣人。儘管壁爐前的撕咬聲混雜著犬吠聲,已經亂成一團了,但我認為他們走得並不比平常快一秒鐘。

多虧這時從廚房裡迅速奔出一個人來—一個俐落的女人,她裹著長裙,光著手臂,臉頰上映著紅色火光,手裡揮舞著一個煎鍋,衝入我們中間;她用鍋當武器,又叫囂著,終於達到了目的,使這場暴風雨神奇地平息了下來,等她的主人來到現場時,她已經待在那裡,喘息著,胸口像一陣狂風後的大海一樣起伏著。

「見鬼,到底怎麼回事?」他問。我剛剛經歷了如此無禮的接待,他還這樣盯著我,這真讓人受不了。

「是啊,真見鬼!」我嘟囔著,「就算是魔鬼附體的豬群,也沒有您這些畜生凶猛。先生,您還不如把一個生客丟給一窩老虎呢!」

「沒人碰牠們的話,牠們是不會惹事的,」他說道,並把酒瓶放在我面前,將移過的桌子放回原處,「獵狗警惕些總歸是對的。喝杯酒嗎?」

「不,謝謝您。」

「你沒有被咬到吧?」

「要是我真被咬到了,我也會在這些咬我的傢伙身上留下我的印記的。」

希斯克利夫的臉色放鬆了下來,露出了笑容。

「好啦,好啦,」他說,「讓你受驚了,洛克伍德先生。來,喝點酒。這間房子難得有人光臨,對我和我的狗來說,客人太稀罕了,說實在的,我們都不太懂該如何招待客人。祝你健康,先生!」

我鞠躬回敬了他,開始覺得為一群惡狗的冒犯,就坐在那裡生悶氣,其實也滿蠢的。再說,我也不能讓他一直取笑我,因為他現在已經在拿這件事說笑了。

他—也許是出於審慎考慮,認為得罪一個好房客是愚蠢的—於是態度稍微緩和了一點,說話也直接了些;還找出了一個他認為我會感興趣的話題—談我目前隱居住所的優缺點。

我發現,在我們討論的話題上,他的腦子是很機靈的;因此,回家前,我還興致勃勃地主動提出明天會再來一趟。

而他顯然不願我再來打擾。儘管如此,我還是要去的。我覺得跟他比起來,自己簡直太擅長交際了,真令人驚訝。

第二章

昨天下午霧濛濛的,也很冷。我有點想在書房的爐火旁度過,不打算穿過石楠荒原和泥濘到咆哮山莊去了。

可是,在我吃完正餐時(注意,我在十二點到一點之間吃正餐;女管家是一位慈祥的太太,她是我租下這個房子時附帶的管家,她無法理解,或者不願理解我請求在五點鐘吃正餐的用意。)—當我懷著這種懶洋洋的想法爬上樓梯,邁進屋子的時候,看見一個女僕跪在地上,被掃帚和煤斗包圍著,正在用一堆堆煤渣壓滅火焰,搞得屋子裡滿是灰塵。看見這架勢我立刻掉頭回來了;戴上帽子,走了四英里後,我及時趕到了希斯克利夫的花園門口,算是躲過了今年的第一場鵝毛大雪。

在荒涼的山頂上,大地被一層黑色的霜覆蓋著,冰冷而堅硬,凜冽的寒氣凍得我四肢發抖。我解不開門鏈,便翻跳過去,沿著兩邊凌亂生長著醋栗樹叢的石板路跑過去,敲了半天門也沒人應,直到我的手指骨刺痛,狗也開始嚎叫了。

「可惡的人家!」我在心裡嘀咕,「待人如此無禮,就該一輩子跟人群隔絕。我至少在白天時不會把門閂上—不管了—我要進去了!」

下定決心後我便抓住門閂,用力搖了搖。這時,苦著臉的約瑟夫從穀倉的圓窗裡探出頭來。

「你想幹嘛?」他嚷嚷著,「主人在羊圈。你要找他的話,就從穀倉這裡繞過去。」

「屋內就沒個人來開門嗎?」我叫道,回懟了一句。

「除了太太沒有別人;就算你敲到半夜,也沒有人開。」

「為什麼?難道你就不能告訴她我是誰嗎,呃,約瑟夫?」

「別找我,我才不管這些閒事。」只聽他嘟囔著,腦袋又縮回去消失不見了。

雪下大了。我抓住門柄又試了一下。這時後面院子裡出來一個年輕人,他扛著一把草叉,沒穿外套,招呼我跟著他走。我們穿過一間洗衣房,經過一片鋪平的地,那裡有煤棚、抽水泵和鴿籠,最後終於到了上次接待我的那間溫暖、歡騰又寬敞的房間。

壁爐裡,由煤塊、泥炭和木頭混合著燃起的爐火燒得正旺,發出溫暖而明亮的光,照亮了整個屋子。餐桌已擺放完畢,正準備上豐盛的晚餐。我很高興在餐桌旁終於見到了這位「太太」,以前我從未料到還會有這樣一個人存在。

我鞠躬等候,期待著她會邀請我坐下。她卻只是看看我,靠在椅子上,一動不動,也一言不發。

「好糟糕的天氣啊!」我說道,「希斯克利夫太太,恐怕因為你的僕人懶散,這大門該吃苦頭了:我花了好大的力氣,才讓他們聽到我在敲門!」

她自始至終沒有開口。我盯著她—她也盯著我。不管我怎麼做,她總是用一種漠不關心的目光冷冷盯著我,非常尷尬且令人窘迫。

「坐吧,」那年輕人沒好氣地說,「他很快就來了。」

我坐下了,輕咳一聲,喚了一聲那條惡狗「朱諾」。這是第二次見面,牠總算賞臉,搖起了尾巴尖,算是表示認識我了。

「好漂亮的狗呀!」我又開始說了,「以後那些小狗你不打算留下來嗎,太太?」

「那些小狗不是我的。」這位可愛的女主人說,說話的腔調比希斯克利夫先生還要讓人不快。

「啊,你最喜歡的是這些吧?」我繼續說,轉身指著一個看不太清楚的墊子,裡面擠滿了像貓一樣的東西。

「喜愛那些東西才怪呢。」她露出輕蔑的表情。

真倒楣,原來那是一堆死兔子—我又輕咳一聲,走近壁爐,把今晚天氣多糟糕的話搬了出來。

「你本來就不應該出門。」她說著,站起身來,想伸手去拿壁爐臺那裡的兩個彩色茶葉罐。

她原來坐的地方是背光的,而現在,我可以把她的臉和整個身材都看得清清楚楚了。她很苗條,看起來還是少女的模樣;體態迷人,生了一張我從未見過的精緻小臉:五官精巧,非常漂亮;亞麻色的鬈髮,或者更確切地說是金色的,鬆散地掛在她嬌嫩的脖子上;至於她的那雙眼睛—若是能再溫和一點,那將會迷死人—也算是我那顆容易動情的心運氣好,因為我一眼看出,在她這眼神裡,有一種徘徊在輕蔑和近乎絕望之間的複雜情緒,在這樣的臉上顯得極其不自然。

她幾乎碰不到那些茶葉罐;我本想幫她一下,但她猛地轉向我,就像一個守財奴預感到有人要來幫她數金子一樣。

「我不需要你幫忙,」她厲聲說道,「我自己能拿。」

「對不起。」我連忙回答。

「是請你來喝茶的嗎?」她一邊說著,一邊將圍裙繫在她那乾淨整潔的黑色連衣裙上,站在那兒,拿著一勺茶葉要往茶壺裡倒。

「我很樂意喝一杯。」我回答。

「是請你來的嗎?」她重複道。

「不,」我勉強笑了笑說,「您正好請我喝茶。」

聽聞此言,她便把茶葉倒回了罐裡,連同勺子和所有的東西都扔了回去;隨後使著性子一屁股坐在椅子上,前額緊蹙,紅紅的小嘴噘著,像個小孩子一樣,馬上要哭出來了。

這時,那個年輕人已經套上了一件破舊的上衣,站在爐火前,用餘光瞄著我,好像我們之間有什麼深仇大恨。我開始懷疑他究竟是不是一個僕人了:他的衣著打扮和言行舉止都很粗俗,完全沒有希斯克利夫先生和太太身上的那種顯而易見的優越感;他那一頭濃密的棕色鬈髮,凌亂又不修邊幅,絡腮鬍碴像熊一樣布滿臉頰,還有一雙勞苦大眾一般的古銅色雙手。不過,他的舉止卻很隨意,幾乎是帶著些傲慢了,根本看不出一點僕人伺候女主人時該表現出的殷勤。

既然我還搞不清楚此人的來路,我認為最好不要總盯著他古怪的舉止。五分鐘後,希斯克利夫進來了,剛好把我從不自在的狀態中解救了出來。

「您看,先生,我言出必行!」我大聲喊道,裝出很高興的樣子,「只怕我會被這天氣困上半個鐘頭,您是否可以讓我在這裡避一下?」

「半個鐘頭?」他一邊說,一邊抖落衣服上的白色雪花,「我搞不懂,你竟會在這麼一個暴風雪天氣裡出來散步,你知不知道你會有迷失在沼澤地的危險?熟悉這荒原的人,也常常會在這樣的夜晚迷路,而且,我可以告訴你,這天氣是不會好轉的。」

第一章

一八○一年—我剛剛拜訪了我的房東回來—就是那個令我發愁的孤僻鄰居。這裡真是一處美麗的鄉間啊!在整個英格蘭,我不信還能找到這樣一個地方,可以完全隔絕塵世的喧囂。一個厭世者的理想天堂—希斯克利夫先生和我剛好是最佳拍檔,可以分享這一片荒涼。真是個絕妙的人!我騎馬來到他面前,只見他眉下烏黑的雙眼滿含猜忌地盯著我看,他肯定沒想到,我的心對他懷有多大的熱情。當我通報自己名字的那一刻,他的手指往背心口袋裡插得更深了,看樣子滿懷戒心。

「是希斯克利夫先生嗎?」我問。

他點了點頭,算是回答了。

「先生,我是洛克伍德,您的新房客—很榮幸我剛到這裡就見到您了,希望我執意要租畫眉山莊,沒有給您帶來什麼不便吧。聽聞您昨天就已經有些想法了—」

「畫眉山莊是我自己的,先生,」他打斷我的話,皺起了眉頭,「只要我能阻止,我絕不允許任何人給我帶來不便—進來吧!」

這句「進來吧!」是咬著牙帶著情緒說出來的,像是說「見鬼去吧!」,甚至連他所倚著的那扇大門,也沒有對這句話表現出任何支持,動也沒動。我想,正是這個境況促使我決定接受邀請:對這樣一個看起來比我更少言寡語的人,我頗感興趣。

當看到我的馬的胸膛幾乎要頂到柵欄了,他才抽出手來解開了門閂,隨後悶悶不樂地領我走上石鋪小路。我們進入院子時,他喊道:

「約瑟夫,過來牽洛克伍德先生的馬,再拿些酒來。」

「我想,他全家就這麼一個傭人吧,」我聽了這雙重齊下的命令,暗中思索,「怪不得石板縫間長滿了草,而且只有牛才會替他們『修剪』雜草吧。」

約瑟夫是一個上了年紀的人,不,是一個老頭,儘管他看起來矍鑠且矯健,或許已經很老了。

「上帝啊,幫幫我們吧!」他一邊鬆開我的馬,一邊低聲自言自語,夾雜著惱怒和不快,同時還盯著我的臉,滿臉不悅之色,所以我只能善意地推測,他一定是需要神的幫助來消化晚餐,而他那虔誠的低吼跟我這個不速之客毫無關係。

咆哮山莊是希斯克利夫先生住所的名字。「咆哮」是一個意味深長的地點形容詞,用來形容在遭遇暴風雨時,該地所經歷的那種天氣。住在這個地方,純淨的、涼爽宜人的風無時無刻不在吹拂,隨時都能使人遐想著北風的威力—遐想著北風吹過懸崖,吹過房屋那頭幾棵極度傾斜的冷杉樹;抑或穿過一排瘦削的荊棘,讓它們都朝著一個方向伸展著,彷彿渴望著太陽的施捨。所幸的是,當年建築師有先見之明,將房子建造得還算結實:狹窄的窗戶深深地嵌入牆中,牆角亦用碩大的凸石加固著。

跨進門檻之前,我停了下來,觀賞屋前,尤其是正門附近那些大量稀奇古怪的雕刻。在正門上方那搖搖欲墜的怪獸和不害臊的小男孩之間,我發現了「一五○○」這個年分,還有一個名字「哈里頓•恩蕭」。我本想評論一番,也想從這倨傲無禮的山莊主人那裡獲得關於山莊的簡單介紹,然而,從他站在門口的架勢來看,他分明希望我趕快進去,或是就索性離開,我可不打算在還沒正式進門之前就惹得他不耐煩。

沒有經過任何大堂或過道,我們直接到了起居室:他們強調這裡為「正屋」。一般來說,這裡包括廚房和客廳,但是我認為,在咆哮山莊,廚房被擠到屋子的另一角去了;至少我能聽出從房屋深處傳來的喋喋不休的話語聲和廚房用具的碰撞聲,而且大壁爐裡也沒發現烤、煮、烘焙的痕跡,牆上也沒有銅鍋和錫器之類閃閃發光的容器。倒是在屋子的一頭,真真切切地,有耀眼的光和熱從裡面反射過來,燦爛奪目。那裡放了一個大橡木櫥櫃,裡面擺著一疊疊白鑞盤子,還有一些散置著的銀壺和酒杯,一排排地疊起來,疊得高高的,直至屋頂;屋頂從未裝飾過,它的整個構造躍然眼前,只有一處地方,被裝滿了燕麥餅和一簇簇牛腿、羊腿、火腿的木架遮住了。在壁爐臺上,有各種難看的老式槍,還有一對馬槍;另外,沿壁架擺放著三個畫風俗氣的茶葉罐,充作裝飾。地板是由光滑的白石鋪成的,椅子是老式的高背造型,漆成了綠色;還有一兩把笨重的深黑色椅子被藏在了暗處。櫥櫃下的圓拱裡,躺著一條碩大的深褐色母獵狗,身邊圍繞著一大群嗷嗷叫的小狗,還有一些別的狗,在隱蔽處徘徊著。

這樣的屋子和陳設,若是屬於一個樸實的北方農民,那倒沒什麼稀奇。他自帶一副倔強的面容,強壯的雙腿穿著護膝,綁著綁腿。這人坐在扶手椅上,面前的一大杯啤酒在圓桌上冒著泡。如果你在晚飯後合適的時間出門,這樣的人在方圓五、六英里的任何一個地方都隨處可見。但是,希斯克利夫先生和他的住所以及生活方式之間卻形成了一種奇怪的對比。他外表上像一個皮膚黝黑的吉普賽人,但在衣著舉止上卻又像位紳士—也就是說,像鄉紳那樣的紳士,也許還有點邋遢,但他不修邊幅的樣子看起來並不難看,因為他的挺拔俊朗—而且自帶憂鬱氣質—也許,有人會懷疑他多少有些缺乏教養的自傲—對此,我內心深處有一種同情,認為他根本不是這種人;直覺告訴我,他的冷淡源於他對賣弄感情的厭惡—討厭別人見面假惺惺地寒暄。他把愛和恨都隱藏起來,而且將被人愛和恨也看作一種很做作的行為—不,我扯遠了—我太以己度人了。希斯克利夫先生遇到一個可能認識的人時,會盡量地把手往裡面縮,也許有和我想的完全不同的原因吧。但願我這個性格算是與眾不同:我親愛的母親總說,我永遠不會有一個舒適的家,直到去年夏天我才證明,自己確實完全不配擁有一個家。

當時,我正在海邊享受一個月的好天氣,沒想到碰到了一個迷人的女孩—在她還沒注意到我的時候,我就斷定這是位真正的女神。我從未把這愛情說出口;不過,如果眉目可以傳情,那麼連傻子可能也會猜到,我已經墜入情網不可自拔了。後來她終於懂了我的心意,就回給我一個媚眼—而且甜得難以想像—我怎麼辦呢?我慚愧地承認—我像隻蝸牛一樣,即刻就冷冰冰地退縮了;她越看我,我就冷冷地越躲越遠;直到最後,這個天真可憐的女孩開始懷疑自己的判斷,以為自己猜錯了,看起來甚是惶恐,只好懇求她的媽媽依著自己的想法,迅速地溜走了。

就是因為這種古怪脾氣,我便得了個冷酷無情的名聲,其實很冤枉,但也只有我一人才能體會。

我在壁爐邊的一把椅子上坐了下來,房東就坐在對面。為了填補這一刻的沉默,我試著去撫摸那隻母狗,牠才剛剛離開牠的狗寶寶,狼一般地溜到我的小腿後面,齜牙咧嘴地流著口水。

我一摸牠,就得牠的喉嚨發出長長的低吼。

「你最好別碰那隻狗,」希斯克利夫先生同樣咆哮了起來,跺了一下腳,鎮住了牠,「牠不習慣被人摸—我養的不是隻讓人摸著玩的寵物。」

接著,他大步走向側門,再次喊道:

「約瑟夫!」

而約瑟夫在地下室的深處,含糊不清地咕噥著,並沒有要上來的意思;於是他的主人親自下去找他,留下我來面對那隻暴躁的母狗和一對毛髮蓬鬆的猙獰牧羊犬,牠們三隻對我的一舉一動都高度警惕著。

我可不想去試試牠們的尖牙,就靜坐在那裡一動不動—然而,不幸的是,我以為牠們可能無法理解這種沉默的蔑視,就又向牠們擠了擠眼,並做了個鬼臉,而此時我臉上的表情直接惹惱了母狗,牠勃然大怒,跳到我的膝蓋上。我把牠甩了回去,急忙拉了一張桌子擋在我們中間。這個舉動引起了公憤。六隻體形不一、年齡各異的四腳惡魔,一窩蜂地從陰暗的藏身處躥了出來,直接對準了我這個目標。我感到我的腳跟和大衣下襬像是被加強襲擊了,便盡力用撥火棍擋開那幾隻較大的獵狗,隨後不得不大聲疾呼,向這家人求救。

希斯克利夫先生和他的僕人從地下室的臺階爬上來了,不慌不忙的樣子,看起來很氣人。儘管壁爐前的撕咬聲混雜著犬吠聲,已經亂成一團了,但我認為他們走得並不比平常快一秒鐘。

多虧這時從廚房裡迅速奔出一個人來—一個俐落的女人,她裹著長裙,光著手臂,臉頰上映著紅色火光,手裡揮舞著一個煎鍋,衝入我們中間;她用鍋當武器,又叫囂著,終於達到了目的,使這場暴風雨神奇地平息了下來,等她的主人來到現場時,她已經待在那裡,喘息著,胸口像一陣狂風後的大海一樣起伏著。

「見鬼,到底怎麼回事?」他問。我剛剛經歷了如此無禮的接待,他還這樣盯著我,這真讓人受不了。

「是啊,真見鬼!」我嘟囔著,「就算是魔鬼附體的豬群,也沒有您這些畜生凶猛。先生,您還不如把一個生客丟給一窩老虎呢!」

「沒人碰牠們的話,牠們是不會惹事的,」他說道,並把酒瓶放在我面前,將移過的桌子放回原處,「獵狗警惕些總歸是對的。喝杯酒嗎?」

「不,謝謝您。」

「你沒有被咬到吧?」

「要是我真被咬到了,我也會在這些咬我的傢伙身上留下我的印記的。」

希斯克利夫的臉色放鬆了下來,露出了笑容。

「好啦,好啦,」他說,「讓你受驚了,洛克伍德先生。來,喝點酒。這間房子難得有人光臨,對我和我的狗來說,客人太稀罕了,說實在的,我們都不太懂該如何招待客人。祝你健康,先生!」

我鞠躬回敬了他,開始覺得為一群惡狗的冒犯,就坐在那裡生悶氣,其實也滿蠢的。再說,我也不能讓他一直取笑我,因為他現在已經在拿這件事說笑了。

他—也許是出於審慎考慮,認為得罪一個好房客是愚蠢的—於是態度稍微緩和了一點,說話也直接了些;還找出了一個他認為我會感興趣的話題—談我目前隱居住所的優缺點。

我發現,在我們討論的話題上,他的腦子是很機靈的;因此,回家前,我還興致勃勃地主動提出明天會再來一趟。

而他顯然不願我再來打擾。儘管如此,我還是要去的。我覺得跟他比起來,自己簡直太擅長交際了,真令人驚訝。

第二章

昨天下午霧濛濛的,也很冷。我有點想在書房的爐火旁度過,不打算穿過石楠荒原和泥濘到咆哮山莊去了。

可是,在我吃完正餐時(注意,我在十二點到一點之間吃正餐;女管家是一位慈祥的太太,她是我租下這個房子時附帶的管家,她無法理解,或者不願理解我請求在五點鐘吃正餐的用意。)—當我懷著這種懶洋洋的想法爬上樓梯,邁進屋子的時候,看見一個女僕跪在地上,被掃帚和煤斗包圍著,正在用一堆堆煤渣壓滅火焰,搞得屋子裡滿是灰塵。看見這架勢我立刻掉頭回來了;戴上帽子,走了四英里後,我及時趕到了希斯克利夫的花園門口,算是躲過了今年的第一場鵝毛大雪。

在荒涼的山頂上,大地被一層黑色的霜覆蓋著,冰冷而堅硬,凜冽的寒氣凍得我四肢發抖。我解不開門鏈,便翻跳過去,沿著兩邊凌亂生長著醋栗樹叢的石板路跑過去,敲了半天門也沒人應,直到我的手指骨刺痛,狗也開始嚎叫了。

「可惡的人家!」我在心裡嘀咕,「待人如此無禮,就該一輩子跟人群隔絕。我至少在白天時不會把門閂上—不管了—我要進去了!」

下定決心後我便抓住門閂,用力搖了搖。這時,苦著臉的約瑟夫從穀倉的圓窗裡探出頭來。

「你想幹嘛?」他嚷嚷著,「主人在羊圈。你要找他的話,就從穀倉這裡繞過去。」

「屋內就沒個人來開門嗎?」我叫道,回懟了一句。

「除了太太沒有別人;就算你敲到半夜,也沒有人開。」

「為什麼?難道你就不能告訴她我是誰嗎,呃,約瑟夫?」

「別找我,我才不管這些閒事。」只聽他嘟囔著,腦袋又縮回去消失不見了。

雪下大了。我抓住門柄又試了一下。這時後面院子裡出來一個年輕人,他扛著一把草叉,沒穿外套,招呼我跟著他走。我們穿過一間洗衣房,經過一片鋪平的地,那裡有煤棚、抽水泵和鴿籠,最後終於到了上次接待我的那間溫暖、歡騰又寬敞的房間。

壁爐裡,由煤塊、泥炭和木頭混合著燃起的爐火燒得正旺,發出溫暖而明亮的光,照亮了整個屋子。餐桌已擺放完畢,正準備上豐盛的晚餐。我很高興在餐桌旁終於見到了這位「太太」,以前我從未料到還會有這樣一個人存在。

我鞠躬等候,期待著她會邀請我坐下。她卻只是看看我,靠在椅子上,一動不動,也一言不發。

「好糟糕的天氣啊!」我說道,「希斯克利夫太太,恐怕因為你的僕人懶散,這大門該吃苦頭了:我花了好大的力氣,才讓他們聽到我在敲門!」

她自始至終沒有開口。我盯著她—她也盯著我。不管我怎麼做,她總是用一種漠不關心的目光冷冷盯著我,非常尷尬且令人窘迫。

「坐吧,」那年輕人沒好氣地說,「他很快就來了。」

我坐下了,輕咳一聲,喚了一聲那條惡狗「朱諾」。這是第二次見面,牠總算賞臉,搖起了尾巴尖,算是表示認識我了。

「好漂亮的狗呀!」我又開始說了,「以後那些小狗你不打算留下來嗎,太太?」

「那些小狗不是我的。」這位可愛的女主人說,說話的腔調比希斯克利夫先生還要讓人不快。

「啊,你最喜歡的是這些吧?」我繼續說,轉身指著一個看不太清楚的墊子,裡面擠滿了像貓一樣的東西。

「喜愛那些東西才怪呢。」她露出輕蔑的表情。

真倒楣,原來那是一堆死兔子—我又輕咳一聲,走近壁爐,把今晚天氣多糟糕的話搬了出來。

「你本來就不應該出門。」她說著,站起身來,想伸手去拿壁爐臺那裡的兩個彩色茶葉罐。

她原來坐的地方是背光的,而現在,我可以把她的臉和整個身材都看得清清楚楚了。她很苗條,看起來還是少女的模樣;體態迷人,生了一張我從未見過的精緻小臉:五官精巧,非常漂亮;亞麻色的鬈髮,或者更確切地說是金色的,鬆散地掛在她嬌嫩的脖子上;至於她的那雙眼睛—若是能再溫和一點,那將會迷死人—也算是我那顆容易動情的心運氣好,因為我一眼看出,在她這眼神裡,有一種徘徊在輕蔑和近乎絕望之間的複雜情緒,在這樣的臉上顯得極其不自然。

她幾乎碰不到那些茶葉罐;我本想幫她一下,但她猛地轉向我,就像一個守財奴預感到有人要來幫她數金子一樣。

「我不需要你幫忙,」她厲聲說道,「我自己能拿。」

「對不起。」我連忙回答。

「是請你來喝茶的嗎?」她一邊說著,一邊將圍裙繫在她那乾淨整潔的黑色連衣裙上,站在那兒,拿著一勺茶葉要往茶壺裡倒。

「我很樂意喝一杯。」我回答。

「是請你來的嗎?」她重複道。

「不,」我勉強笑了笑說,「您正好請我喝茶。」

聽聞此言,她便把茶葉倒回了罐裡,連同勺子和所有的東西都扔了回去;隨後使著性子一屁股坐在椅子上,前額緊蹙,紅紅的小嘴噘著,像個小孩子一樣,馬上要哭出來了。

這時,那個年輕人已經套上了一件破舊的上衣,站在爐火前,用餘光瞄著我,好像我們之間有什麼深仇大恨。我開始懷疑他究竟是不是一個僕人了:他的衣著打扮和言行舉止都很粗俗,完全沒有希斯克利夫先生和太太身上的那種顯而易見的優越感;他那一頭濃密的棕色鬈髮,凌亂又不修邊幅,絡腮鬍碴像熊一樣布滿臉頰,還有一雙勞苦大眾一般的古銅色雙手。不過,他的舉止卻很隨意,幾乎是帶著些傲慢了,根本看不出一點僕人伺候女主人時該表現出的殷勤。

既然我還搞不清楚此人的來路,我認為最好不要總盯著他古怪的舉止。五分鐘後,希斯克利夫進來了,剛好把我從不自在的狀態中解救了出來。

「您看,先生,我言出必行!」我大聲喊道,裝出很高興的樣子,「只怕我會被這天氣困上半個鐘頭,您是否可以讓我在這裡避一下?」

「半個鐘頭?」他一邊說,一邊抖落衣服上的白色雪花,「我搞不懂,你竟會在這麼一個暴風雪天氣裡出來散步,你知不知道你會有迷失在沼澤地的危險?熟悉這荒原的人,也常常會在這樣的夜晚迷路,而且,我可以告訴你,這天氣是不會好轉的。」

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。