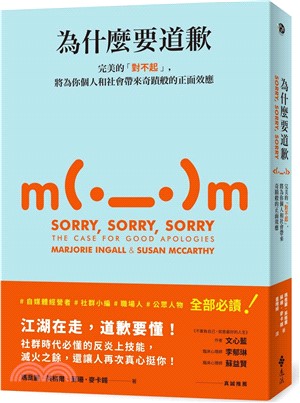

為什麼要道歉:完美的「對不起」,將為你個人和社會帶來奇蹟般的正面效應

商品資訊

系列名:綠蠹魚Read It

ISBN13:9786263616950

替代書名:Sorry, Sorry, Sorry: The Case for Good Apologies

出版社:遠流

作者:瑪喬麗‧英格爾; 蘇珊‧麥卡錫

譯者:童唯綺

出版日:2024/05/29

裝訂/頁數:平裝/296頁

規格:21cm*14.8cm*1.6cm (高/寬/厚)

版次:1

商品簡介

作者簡介

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

#自媒體經營者 #社群小編 #職場人 #公眾人物,全部必讀!

江湖在走,道歉要懂!

社群時代必懂的反炎上技能,滅火之餘,還讓人再次真心挺你!

你知道以下這些NG道歉用詞,會讓人更火大嗎?

□「對不起,可是……」

□「如果讓你感覺不舒服,我很抱歉……」

□「這是一場誤會……」

□「我不是故意的……」

□「很對不起你,我自己也很不好受……」

人生中很難避免道歉,不論我們是開口的一方,還是接收的那一方。更別提社群平台或職場上,我們有多少次目睹那些出自小編、名人或大公司慘不忍睹的道歉聲明,讓人瘋狂吐槽:「是把我們當笨蛋嗎?好好道個歉有這麼難嗎?」

事實上,好好道歉還真的不容易。我們經常把道歉跟軟弱連結在一起,對多數人來說,失去力量、顯得軟弱都是死也要避免的情況,於是道歉時夾雜許多避重就輕、轉移焦點的話術,這也是許多網路名人引發炎上危機的一大錯誤。

本書的兩位作者蒐集了眾多案例,同時從心理學、社會學等角度探討道歉的重要性,並且總結出成功道歉公式,以及其他我們從未想過的道歉眉角:

◎ 第一時間反射性的道歉容易讓人覺得沒誠意。

◎ 不要針對別人的負面感受道歉,這是變相指責問題出在對方身上。

◎ 自身偏見是阻礙道歉的原因之一,拓展世界觀有助於說出好道歉。

◎ 良好的商業道歉包括言語和行動,否則容易流於說說而已。

◎ 面對面道歉該選在對方能夠任意離開的場所,人有權利不接受道歉。

◎ 道歉中不應該請求對方「原諒」,這就像開口要求禮物一樣不恰當。

道歉可以釋放愧疚、修補關係、治療創傷,當我們願意面對錯誤、改善,就會成為一個更好的人,帶來正向的連結和影響。尤其當你願意說聲抱歉,還表達得體時,簡直具有近乎超級英雄般的治癒力量。

在一個迫切需要更多善意和尊重的世界裡,相信你我都有這個力量。

文心藍(《不辜負自己,就是最好的人生》作者)

李郁琳(臨床心理師)

蘇益賢(臨床心理師)

──真誠推薦(依姓名筆劃排序)

江湖在走,道歉要懂!

社群時代必懂的反炎上技能,滅火之餘,還讓人再次真心挺你!

你知道以下這些NG道歉用詞,會讓人更火大嗎?

□「對不起,可是……」

□「如果讓你感覺不舒服,我很抱歉……」

□「這是一場誤會……」

□「我不是故意的……」

□「很對不起你,我自己也很不好受……」

人生中很難避免道歉,不論我們是開口的一方,還是接收的那一方。更別提社群平台或職場上,我們有多少次目睹那些出自小編、名人或大公司慘不忍睹的道歉聲明,讓人瘋狂吐槽:「是把我們當笨蛋嗎?好好道個歉有這麼難嗎?」

事實上,好好道歉還真的不容易。我們經常把道歉跟軟弱連結在一起,對多數人來說,失去力量、顯得軟弱都是死也要避免的情況,於是道歉時夾雜許多避重就輕、轉移焦點的話術,這也是許多網路名人引發炎上危機的一大錯誤。

本書的兩位作者蒐集了眾多案例,同時從心理學、社會學等角度探討道歉的重要性,並且總結出成功道歉公式,以及其他我們從未想過的道歉眉角:

◎ 第一時間反射性的道歉容易讓人覺得沒誠意。

◎ 不要針對別人的負面感受道歉,這是變相指責問題出在對方身上。

◎ 自身偏見是阻礙道歉的原因之一,拓展世界觀有助於說出好道歉。

◎ 良好的商業道歉包括言語和行動,否則容易流於說說而已。

◎ 面對面道歉該選在對方能夠任意離開的場所,人有權利不接受道歉。

◎ 道歉中不應該請求對方「原諒」,這就像開口要求禮物一樣不恰當。

道歉可以釋放愧疚、修補關係、治療創傷,當我們願意面對錯誤、改善,就會成為一個更好的人,帶來正向的連結和影響。尤其當你願意說聲抱歉,還表達得體時,簡直具有近乎超級英雄般的治癒力量。

在一個迫切需要更多善意和尊重的世界裡,相信你我都有這個力量。

文心藍(《不辜負自己,就是最好的人生》作者)

李郁琳(臨床心理師)

蘇益賢(臨床心理師)

──真誠推薦(依姓名筆劃排序)

作者簡介

瑪喬麗‧英格爾(Marjorie Ingall)在「道歉觀察家」(SorryWatch.com)網站上的暱稱為Snarly。曾是《Tablet》和《Forward》雜誌的專欄作家,經常為《紐約時報書評》撰稿,還為《紐約》、《城市與鄉村》、《Elle》等知名雜誌撰稿。

蘇珊‧麥卡錫(Susan McCarthy)在「道歉觀察家」網站上的暱稱為Sumac。曾與傑佛瑞‧麥森合著國際暢銷書《哭泣的大象》,該書已被翻譯成二十一種語言。她也為《衛報》、《連線》等雜誌撰稿,文章曾獲收錄於《美國最佳科普文章選集》。

蘇珊‧麥卡錫(Susan McCarthy)在「道歉觀察家」網站上的暱稱為Sumac。曾與傑佛瑞‧麥森合著國際暢銷書《哭泣的大象》,該書已被翻譯成二十一種語言。她也為《衛報》、《連線》等雜誌撰稿,文章曾獲收錄於《美國最佳科普文章選集》。

目次

前言/成功的道歉讓社會充滿人性關懷

Chapter 01/道歉的重要性

Chapter 02/成功道歉的六個簡單步驟

Chapter 03/「對不起,如果……」、「對不起,可是……」:那些不該說的話

Chapter 04/都是大腦的錯:我們會說這些蠢話的科學依據

Chapter 05/對不起,我用鼻屎彈你:教導孩子道歉

Chapter 06/抱歉!我們的方針是永遠不會犯錯:企業的可憎之處

Chapter 07/政府對這一切的失敗感到悲傷:如何做出政治道歉

Chapter 08/如何接受道歉與如何寬恕,以及何時兩者都不做

Chapter 09/「我在我私人島嶼上所說的話被斷章取義」:對名人道歉的剖析

Chapter 10/女孩,別道歉了,或者不要道歉……:性別、種族和權力

Chapter 11/持續努力,讓漣漪擴大

致謝

Chapter 01/道歉的重要性

Chapter 02/成功道歉的六個簡單步驟

Chapter 03/「對不起,如果……」、「對不起,可是……」:那些不該說的話

Chapter 04/都是大腦的錯:我們會說這些蠢話的科學依據

Chapter 05/對不起,我用鼻屎彈你:教導孩子道歉

Chapter 06/抱歉!我們的方針是永遠不會犯錯:企業的可憎之處

Chapter 07/政府對這一切的失敗感到悲傷:如何做出政治道歉

Chapter 08/如何接受道歉與如何寬恕,以及何時兩者都不做

Chapter 09/「我在我私人島嶼上所說的話被斷章取義」:對名人道歉的剖析

Chapter 10/女孩,別道歉了,或者不要道歉……:性別、種族和權力

Chapter 11/持續努力,讓漣漪擴大

致謝

書摘/試閱

CH3 「對不起,如果……」、「對不起,可是……」:那些不該說的話(節錄)

如果成功的道歉包含六個(半)元素,那麼失敗的道歉有多少?非常之多,不勝枚舉。「道歉觀察家」分析過數千則道歉,但人類總有辦法搬出新的搞砸方法,這讓我們感到驚訝。把「對不起」跟以下這些句子組合在一起,就意味著這注定是糟糕透頂的道歉,例如「我說這位先生是無知的老娘炮,是被有心人斷章取義」、「我忘記帶鑰匙是因為只有我一個人忙著確認孩子的東西有沒有帶齊」等。這類道歉本質上都在閃躲道歉者該負的責任,因為說話者試圖讓自己的錯誤看起來是別人造成的。

請記得人都會有黑暗面

糟糕道歉會發生的原因之一是當事人堅信自己的清白,我們絕大多數人都有這種傾向。我們當過天真純潔的小孩,對任何人都沒有不好的想法,人畜無害。然而現在情況變了,只是我們沒有意識到自己已經長成具有威脅性的大人,口中會吐出各種傷人的可怕詞彙,並在成長過程中吸收了各種不堪的偏見。若是沒有意識到這一點,就很容易產生一股不負責任感,並進一步衍生出委屈感,不理解為什麼其他人要找自己的碴。

無知會造成傲慢的心態:「我認為自己內心很純潔,所以我說什麼都可以。我很震驚有人會批評我的想法。」這種「天真無知大寶寶」的心態很常在政商名流身上看到,所以每當他們因為性別歧視、恐同、身心障礙歧視、種族歧視、網路霸凌或其他令人反感的言行舉止,被大眾要求道歉時,他們往往會感到很驚訝。假設有人指責他們說了種族歧視的言論,他們會一臉震驚,因為「天真無知大寶寶」不可能會種族歧視呀,而且他們也不記得自己有選擇要對別人種族歧視,所以一定是搞錯了,自己不過是開個玩笑而已!

這種心理衍生出一句耳熟能詳的經典糟糕道歉:「我不是這樣的人!」我們作者兩人太常碰到這句話,受其啟發開始製作「糟糕的道歉賓果卡」。「我不是這樣的人」還有其他的說法,例如:「那不代表我們的立場」、「我有一些最好的朋友是同志/黑人/身障人士……」、「這不能反映我的價值觀」、「認識我的人都知道我沒有種族歧視/性別歧視……」。

三大NG道歉句型

只要企圖把問題歸咎於第三方,就會出現糟糕的道歉。「這不是我的錯」、「都是八卦網站的錯」、「那些酸民就愛翻黑歷史,專找我小時候不懂事發的貼文來鬧」……總之,就是千方百計地表達:「別生我的氣!都是他們不好!」類似情況在家庭生活中非常常見,就是小孩子吵架時會出現的那一套,有錯的永遠都是兄弟姐妹,例如「是他先弄我的!」「她偷看我的日記!」並以此合理化自己動手打人的行徑。老天爺啊,大家其實只要為自己所做的事情,好好道歉就可以了。

有時候冒犯者雖然道歉了,卻同時不停在「對不起」後面加上各種條件,讓道歉離「完整」(或完美)越來越遠。通常是繼續批評、指責對方才是鬧事者,或者建議別人要去諮商(這是最糟糕的),例如:「對不起,但你讓我太生氣了。」「抱歉,每次有人不尊重我的宗教信仰,我就無法克制自己。」

「對不起,但是……」是長期關係中經常出現的NG道歉。下面的對話模式你或許覺得很熟悉:

A:「很抱歉我那樣酸你,但這是因為你說我對動保的支持看法不重要!」

B:「我會這樣說是因為你先忽視汽車保固的問題,我很急!」

A:「我沒有忽視汽車保固的問題!我有在回想當初保證卡到底收到哪裡去了!」

翻出沒完沒了的舊帳會令人厭煩,所以在成功的道歉中,你不應該這樣做。以前面的對話範例來說,你要省略後半句的藉口,只需要說:「對不起我酸你,這麼做很沒禮貌而且也不應該。」不要用道歉作為批評對方的藉口或理由。這對多數人來說是很大的挑戰,就連作者瑪喬麗也會忍不住在道歉時企圖解釋自己的動機。無論你或瑪喬麗有多希望這些理由能成為成功道歉的一部分,那是永遠不可能的。只有當你先為嘖對方一事好好道歉,雙方才能夠繼續好好討論汽車保固和動保理念。

我們也要注意,道歉者如果過於把焦點放在對自己犯的錯誤有多痛苦,就會導致一系列失敗的道歉,這其實很可惜。有時這代表道歉者進行了認真的反省,這是好事,但做得太過頭反倒造成反效果。

舉例來說,喬丹對你做了很惡劣的事情,你指出了這一點,他稍後會向你道歉,其中包括這一句:「我察覺到我對你很壞,一直在回想你的抱怨,每天晚上都睡不好,現在因為睡眠問題去看醫生。」這段話讓焦點變成喬丹,好像他遭受的痛苦比你的要更嚴重,搞得像是你要向他道歉才對。做出這種道歉的人,可能是無意中太過沉溺於自己的痛苦,但也可能是因為他們擁有強烈的自戀特質所致。

每次發生歧視事件,我們很常看到這類繞著「我」打轉的道歉。歧視者哭著說自己沒有注意到、自己感覺很糟糕、自己感到很抱歉,同時對於被指控歧視者感到十分痛苦……這些人實際上是在要求受害者反過來給予原諒或安慰。這麼做絕對稱不上公平,還是請你簡短、平穩地道歉,以他人的需求為中心,而不是把焦點都放在你自己身上。

道歉者若是害怕進行「那樣的對話」,也會導致糟糕的道歉。他們既然不想好好檢視事情的前因後果,當然也不會想反思自己說過的話,他們只想以道歉來掩蓋事實。不過,這麼做並無法撫平內心的愧疚和罪惡感。

這樣的道歉對於「具體說明」避之唯恐不及,道歉者為「最近的事件」、「我的一些貼文」或「可能說過的話」道歉,然後就急著展望美好的明天。通常這些道歉企圖讓大家同意「過去的事情就讓它過去」,字裡行間透露出「很高興我們解決了這個問題,我們再也不要提這件事了吧,大家一起在和諧的氛圍中迎接美好的明天,無論我做了什麼,那都是很久以前的事了,我甚至記不清到底是什麼了」的想法。

不要針對他人感受的道歉

我們近年看到的許多失敗道歉都是針對他人感受的道歉,而不是聚焦於道歉者的言行。#MeToo運動中出現的許多道歉都屬於這一類:「很抱歉,那時我鎖上辦公室門並脫掉衣服,讓你感到不舒服。」「我永遠無意威嚇任何人,我隨意披著浴袍去開門時,如果有人感到不悅,我很抱歉。」

這種說法讓那些感到不舒服、受到恐嚇或害怕的人變成問題的來源,指責是他們誤會情況或者反應過度,曲解道歉者的善意和單純的意圖。

不是只有有錢有勢的人會針對他人的感受道歉,這種情況也經常在家庭中發生,例如:「很抱歉我沒有打電話給你,讓你不高興了。」「我很抱歉說你是從垃圾桶撿來的,讓你沒有發覺到我在開玩笑。」有些家人甚至養成了要其他人道歉的說話習慣,有個笑話可以當成絕佳示範:

兒子打電話問媽媽過得好嗎,媽媽哀傷地說:「不太好,我很虛弱。」

兒子:「你為什麼會很虛弱?」

媽媽:「因為我已經三十八天沒吃飯了!」

兒子:「你怎麼會三十八天都沒吃飯?」

媽媽:「因為我不希望你打電話回來時我的嘴裡塞滿食物!」

這就是在暗示兒子說對不起。同理,兒子若從媽媽那邊收到兩條領帶當生日禮物,下次去她家吃飯時無論他戴哪一條,媽媽都會進一步逼問:「所以你不喜歡另一條是不是?」

我都道歉了,還有什麼問題?

提到家庭,我們就不由得想到「有毒的道歉」這個議題,有毒的道歉比普通的失敗道歉還要糟糕。

有毒的道歉不只是表達不當而已,還像是包裹著毒藥的巧克力一般──每一顆巧克力裡面都塞滿了一種侮辱:「對狗狗大吼大叫這件事我道歉,但你又反應過度了。」「很抱歉我對你發脾氣,但你有時真的碎碎念到讓人受不了。」「我很抱歉這次的討論對你來說太難接受,如果你的情緒很容易受到刺激,可能要考慮接受諮詢。」「讓你感到不舒服,我向你道歉。」

如果你接受這樣的道歉,也就接受了其中隱含的侮辱。有毒的道歉意圖指責受害者有這些感受是不對的,他們不應該對於發生的事情有所不愉快──「顯然我跨越了某種看不見的界限。」「我都忘了我們生活在一個政治正確的時代。」「他們是不知道什麼叫喜劇表演嗎?」與此同時,有毒的道歉也會暗示其他人對自己的要求過高,以「我從來沒有說過我是完美的!」或「難道你就沒有犯錯過嗎?」等言論來隨機攻擊。沒有人認為這些做錯事的人是完美的,但他們仍然認為在特殊情況下,自己的所作所為是正確的。你問哪一種特殊情況?當然是所有的特殊情況!

據說伏爾泰說過,完美是善良的敵人,因為完美是不可能的,所以這不是一個合理的目標。失敗是與生俱來的,當你願意接受人人都有缺陷,就能接受我們都可以選擇是要好好道歉、隨便道歉或者根本不道歉。「掩蓋事實比犯罪更糟糕」是亙古不變的事實。掩飾就是隱藏不完美,進而導致麻煩;道歉與掩飾則是恰恰相反的兩件事。

我們有一個建議:如果你知道自己可能會道歉得很糟糕,請練習對著鏡子、你的毛小孩或是一株蒲公英道歉。一旦向鏡子、寵物或蒲公英道歉越來越熟練,下一個階段請找一名交情不錯的朋友練習,並請他們回饋,如果收到像你向他們展示的道歉會有什麼感想。如果他們的心得是覺得很厭煩,那麼你真正準備要道歉的對象很可能也有同樣的反應。總之,現在要給予怎麼樣的道歉,決定權在你身上。

如果成功的道歉包含六個(半)元素,那麼失敗的道歉有多少?非常之多,不勝枚舉。「道歉觀察家」分析過數千則道歉,但人類總有辦法搬出新的搞砸方法,這讓我們感到驚訝。把「對不起」跟以下這些句子組合在一起,就意味著這注定是糟糕透頂的道歉,例如「我說這位先生是無知的老娘炮,是被有心人斷章取義」、「我忘記帶鑰匙是因為只有我一個人忙著確認孩子的東西有沒有帶齊」等。這類道歉本質上都在閃躲道歉者該負的責任,因為說話者試圖讓自己的錯誤看起來是別人造成的。

請記得人都會有黑暗面

糟糕道歉會發生的原因之一是當事人堅信自己的清白,我們絕大多數人都有這種傾向。我們當過天真純潔的小孩,對任何人都沒有不好的想法,人畜無害。然而現在情況變了,只是我們沒有意識到自己已經長成具有威脅性的大人,口中會吐出各種傷人的可怕詞彙,並在成長過程中吸收了各種不堪的偏見。若是沒有意識到這一點,就很容易產生一股不負責任感,並進一步衍生出委屈感,不理解為什麼其他人要找自己的碴。

無知會造成傲慢的心態:「我認為自己內心很純潔,所以我說什麼都可以。我很震驚有人會批評我的想法。」這種「天真無知大寶寶」的心態很常在政商名流身上看到,所以每當他們因為性別歧視、恐同、身心障礙歧視、種族歧視、網路霸凌或其他令人反感的言行舉止,被大眾要求道歉時,他們往往會感到很驚訝。假設有人指責他們說了種族歧視的言論,他們會一臉震驚,因為「天真無知大寶寶」不可能會種族歧視呀,而且他們也不記得自己有選擇要對別人種族歧視,所以一定是搞錯了,自己不過是開個玩笑而已!

這種心理衍生出一句耳熟能詳的經典糟糕道歉:「我不是這樣的人!」我們作者兩人太常碰到這句話,受其啟發開始製作「糟糕的道歉賓果卡」。「我不是這樣的人」還有其他的說法,例如:「那不代表我們的立場」、「我有一些最好的朋友是同志/黑人/身障人士……」、「這不能反映我的價值觀」、「認識我的人都知道我沒有種族歧視/性別歧視……」。

三大NG道歉句型

只要企圖把問題歸咎於第三方,就會出現糟糕的道歉。「這不是我的錯」、「都是八卦網站的錯」、「那些酸民就愛翻黑歷史,專找我小時候不懂事發的貼文來鬧」……總之,就是千方百計地表達:「別生我的氣!都是他們不好!」類似情況在家庭生活中非常常見,就是小孩子吵架時會出現的那一套,有錯的永遠都是兄弟姐妹,例如「是他先弄我的!」「她偷看我的日記!」並以此合理化自己動手打人的行徑。老天爺啊,大家其實只要為自己所做的事情,好好道歉就可以了。

有時候冒犯者雖然道歉了,卻同時不停在「對不起」後面加上各種條件,讓道歉離「完整」(或完美)越來越遠。通常是繼續批評、指責對方才是鬧事者,或者建議別人要去諮商(這是最糟糕的),例如:「對不起,但你讓我太生氣了。」「抱歉,每次有人不尊重我的宗教信仰,我就無法克制自己。」

「對不起,但是……」是長期關係中經常出現的NG道歉。下面的對話模式你或許覺得很熟悉:

A:「很抱歉我那樣酸你,但這是因為你說我對動保的支持看法不重要!」

B:「我會這樣說是因為你先忽視汽車保固的問題,我很急!」

A:「我沒有忽視汽車保固的問題!我有在回想當初保證卡到底收到哪裡去了!」

翻出沒完沒了的舊帳會令人厭煩,所以在成功的道歉中,你不應該這樣做。以前面的對話範例來說,你要省略後半句的藉口,只需要說:「對不起我酸你,這麼做很沒禮貌而且也不應該。」不要用道歉作為批評對方的藉口或理由。這對多數人來說是很大的挑戰,就連作者瑪喬麗也會忍不住在道歉時企圖解釋自己的動機。無論你或瑪喬麗有多希望這些理由能成為成功道歉的一部分,那是永遠不可能的。只有當你先為嘖對方一事好好道歉,雙方才能夠繼續好好討論汽車保固和動保理念。

我們也要注意,道歉者如果過於把焦點放在對自己犯的錯誤有多痛苦,就會導致一系列失敗的道歉,這其實很可惜。有時這代表道歉者進行了認真的反省,這是好事,但做得太過頭反倒造成反效果。

舉例來說,喬丹對你做了很惡劣的事情,你指出了這一點,他稍後會向你道歉,其中包括這一句:「我察覺到我對你很壞,一直在回想你的抱怨,每天晚上都睡不好,現在因為睡眠問題去看醫生。」這段話讓焦點變成喬丹,好像他遭受的痛苦比你的要更嚴重,搞得像是你要向他道歉才對。做出這種道歉的人,可能是無意中太過沉溺於自己的痛苦,但也可能是因為他們擁有強烈的自戀特質所致。

每次發生歧視事件,我們很常看到這類繞著「我」打轉的道歉。歧視者哭著說自己沒有注意到、自己感覺很糟糕、自己感到很抱歉,同時對於被指控歧視者感到十分痛苦……這些人實際上是在要求受害者反過來給予原諒或安慰。這麼做絕對稱不上公平,還是請你簡短、平穩地道歉,以他人的需求為中心,而不是把焦點都放在你自己身上。

道歉者若是害怕進行「那樣的對話」,也會導致糟糕的道歉。他們既然不想好好檢視事情的前因後果,當然也不會想反思自己說過的話,他們只想以道歉來掩蓋事實。不過,這麼做並無法撫平內心的愧疚和罪惡感。

這樣的道歉對於「具體說明」避之唯恐不及,道歉者為「最近的事件」、「我的一些貼文」或「可能說過的話」道歉,然後就急著展望美好的明天。通常這些道歉企圖讓大家同意「過去的事情就讓它過去」,字裡行間透露出「很高興我們解決了這個問題,我們再也不要提這件事了吧,大家一起在和諧的氛圍中迎接美好的明天,無論我做了什麼,那都是很久以前的事了,我甚至記不清到底是什麼了」的想法。

不要針對他人感受的道歉

我們近年看到的許多失敗道歉都是針對他人感受的道歉,而不是聚焦於道歉者的言行。#MeToo運動中出現的許多道歉都屬於這一類:「很抱歉,那時我鎖上辦公室門並脫掉衣服,讓你感到不舒服。」「我永遠無意威嚇任何人,我隨意披著浴袍去開門時,如果有人感到不悅,我很抱歉。」

這種說法讓那些感到不舒服、受到恐嚇或害怕的人變成問題的來源,指責是他們誤會情況或者反應過度,曲解道歉者的善意和單純的意圖。

不是只有有錢有勢的人會針對他人的感受道歉,這種情況也經常在家庭中發生,例如:「很抱歉我沒有打電話給你,讓你不高興了。」「我很抱歉說你是從垃圾桶撿來的,讓你沒有發覺到我在開玩笑。」有些家人甚至養成了要其他人道歉的說話習慣,有個笑話可以當成絕佳示範:

兒子打電話問媽媽過得好嗎,媽媽哀傷地說:「不太好,我很虛弱。」

兒子:「你為什麼會很虛弱?」

媽媽:「因為我已經三十八天沒吃飯了!」

兒子:「你怎麼會三十八天都沒吃飯?」

媽媽:「因為我不希望你打電話回來時我的嘴裡塞滿食物!」

這就是在暗示兒子說對不起。同理,兒子若從媽媽那邊收到兩條領帶當生日禮物,下次去她家吃飯時無論他戴哪一條,媽媽都會進一步逼問:「所以你不喜歡另一條是不是?」

我都道歉了,還有什麼問題?

提到家庭,我們就不由得想到「有毒的道歉」這個議題,有毒的道歉比普通的失敗道歉還要糟糕。

有毒的道歉不只是表達不當而已,還像是包裹著毒藥的巧克力一般──每一顆巧克力裡面都塞滿了一種侮辱:「對狗狗大吼大叫這件事我道歉,但你又反應過度了。」「很抱歉我對你發脾氣,但你有時真的碎碎念到讓人受不了。」「我很抱歉這次的討論對你來說太難接受,如果你的情緒很容易受到刺激,可能要考慮接受諮詢。」「讓你感到不舒服,我向你道歉。」

如果你接受這樣的道歉,也就接受了其中隱含的侮辱。有毒的道歉意圖指責受害者有這些感受是不對的,他們不應該對於發生的事情有所不愉快──「顯然我跨越了某種看不見的界限。」「我都忘了我們生活在一個政治正確的時代。」「他們是不知道什麼叫喜劇表演嗎?」與此同時,有毒的道歉也會暗示其他人對自己的要求過高,以「我從來沒有說過我是完美的!」或「難道你就沒有犯錯過嗎?」等言論來隨機攻擊。沒有人認為這些做錯事的人是完美的,但他們仍然認為在特殊情況下,自己的所作所為是正確的。你問哪一種特殊情況?當然是所有的特殊情況!

據說伏爾泰說過,完美是善良的敵人,因為完美是不可能的,所以這不是一個合理的目標。失敗是與生俱來的,當你願意接受人人都有缺陷,就能接受我們都可以選擇是要好好道歉、隨便道歉或者根本不道歉。「掩蓋事實比犯罪更糟糕」是亙古不變的事實。掩飾就是隱藏不完美,進而導致麻煩;道歉與掩飾則是恰恰相反的兩件事。

我們有一個建議:如果你知道自己可能會道歉得很糟糕,請練習對著鏡子、你的毛小孩或是一株蒲公英道歉。一旦向鏡子、寵物或蒲公英道歉越來越熟練,下一個階段請找一名交情不錯的朋友練習,並請他們回饋,如果收到像你向他們展示的道歉會有什麼感想。如果他們的心得是覺得很厭煩,那麼你真正準備要道歉的對象很可能也有同樣的反應。總之,現在要給予怎麼樣的道歉,決定權在你身上。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。