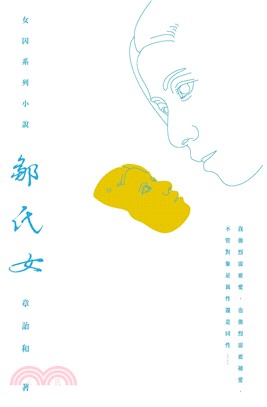

鄒氏女(電子書)

商品資訊

定價

:NT$ 250 元優惠價

:70 折 175 元

閱讀器:書紐電子書

下單可得紅利積點:5 點

商品簡介

作者簡介

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

白先勇、陳俊志、胡淑雯、羅毓嘉 激賞推薦

兩個女人死死扭纏交錯,彼此吞噬。鄒今圖款款引導,輕淺得像一條溪流。張雨荷全身顫動,好像掉進了溪水,漫過了乾枯的堤岸。乳房因撫摸而紅漲,腿間因摩擦而濕潤,密吻的間歇,張雨荷張著嘴大口大口地喘氣,自己甚至都聽到了血脈賁張的聲音。

《鄒氏女》是章詒和女囚系列小說繼《劉氏女》、《楊氏女》後的第三部,寫的是中國勞改營裡的女同性戀。女性與女性之間的社交表現,自然有其情慾的一面,作者不採澈底露骨的性交描述,而是將女女之間的親密從牽手、接吻、撫摸乃至上床等過程的漫長細膩、委婉曲折,藉由書中人物的行為、對白娓娓道來。其中的纏綿、激烈之處,無需言明,更顯幽遠浪漫。

作者自述:

坐牢十載,我重新認識了我:自己的情感世界並非因為沒有異性的存在而退化,反而愈發強烈。強烈需要愛,也強烈需要被愛,而且不管你是異性還是同性。到了坐牢後期,連做夢都是「黃色」的,清晨起來,我曾為這樣的「夢」而羞恥。後來,我想通了──我「黃」了,因為我是「人」。

作者簡介

章詒和

章伯鈞之女。一九四二年生於重慶,中國戲曲學院畢業,現為中國藝術研究院研究員。

著有:《往事並不如煙》、《一陣風,留下了千古絕唱》、《伶人往事》、《雲山幾盤江流幾灣》、《這樣事和誰細講》、《總是淒涼調》等書。

章伯鈞之女。一九四二年生於重慶,中國戲曲學院畢業,現為中國藝術研究院研究員。

著有:《往事並不如煙》、《一陣風,留下了千古絕唱》、《伶人往事》、《雲山幾盤江流幾灣》、《這樣事和誰細講》、《總是淒涼調》等書。

目次

上 編

引 子

第一節

第二節

第三節

第四節

第五節

第六節

第七節

下 編

第一節

第二節

第三節

第四節

第五節

第六節

第七節

第八節

第九節

尾 聲

後 記

書摘/試閱

引子

清晨,張雨荷往鋁質雙耳飯鍋裡扔進一杓剩飯,加水,加切細的青菜,大火煮開,加鹽,攪兩下,蓋上鍋蓋,燜十分鐘,做成一碗南方人喜吃的「菜泡飯」。原本青菜絲是應該用油炒熟才香,但經過底層磨礪,她習慣了簡陋、草率。再從玻璃瓶裡夾出一塊玫瑰腐乳──這便是早餐了。胡亂吃下,之後漱口,把短髮用木梳「刨」兩下,連鏡子也不照,知道自己再收拾也是一副倒楣相。拎上仿革黑提包,鎖了房門,走出了機關宿舍。

起風了,吹動了馬路兩側的梧桐樹,樹葉沙沙作響。離開省城整整十年,重返城市,覺得唯一沒變的就是人行道上的老梧桐。

一九七八年秋,張雨荷跨出了監獄大門。這在很多人的意料之中,因為在她的現行反革命罪行裡,最重要的一條就是惡毒攻擊偉大旗手江青同志。一九七六年十月旗手倒了,張雨荷出獄的機會就來了。一年後,S省法院宣布「無罪釋放」,人也回到省城。公安廳負責她的冤案糾正工作,開了個省直文化系統的平反大會。會上她最後一個發言,都以為要熱淚盈眶地千恩萬謝,誰知只說了一句:「我好歹走在了有陽光的路上,可惜更多人死在了沒陽光的地方。」主持會的公安廳負責人的臉立馬「黑」了。

文化廳負責張雨荷的政策落實工作,找她談話。她對人事處處長說:「我有兩條要求。一、不回劇團,因為十年前就是從那兒抓走的。二、我要住機關宿舍,好歹一間就行。因為機關宿舍有食堂,我懶得做飯。」

人事處處長想了想,說:「我盡力吧。」

張雨荷口氣柔和地說:「不給房子,我就住到你家。」

「你敢?」

「你看我敢不敢。別忘了,我是從大牢裡放出來的。」

文化廳的最高長官是廳長,這一任的廳長姓伍,單名柏,是一個全國知名女作家的親姪,喜歡舞文弄墨,省報上常有他不長也不短的散文,寫寫風景名勝,說說文壇掌故。伍柏對張雨荷安慰道:「放你半年假,四處走走吧!回來的時候,你的工作安置和房子問題,大概就基本解決了。」

「好,我等著。」

張雨荷從南京、蘇州、上海、杭州轉了一圈回來。果然,伍廳長說到做到。工作安排好了,在文化廳劇目室當幹部,道地閒職,絕對冷差。上班無非是喝茶、看報和閒聊。若有歌舞、戲劇、曲藝演出,就去禮堂、戲院泡上一個晚上。第二天劇目室評估演出,張雨荷低著腦袋,一遍一遍看說明書。同事叫她發言,她說:「我剛出獄,現在只會罵人扯謊偷東西,專業知識全忘了。」

這話把劇目室主任氣得夠嗆,跟伍柏廳長說:「把她調走吧,有這個人跟沒這個人一樣。」

伍柏瞥了一眼:「人家關了十年,沒瘋就是好的。等恢復了靈氣,興許你還趕不上她。」

張雨荷的住房也分配好了,是機關宿舍沒人要的一間「三無」小平房。所謂「三無」即無衛生間,無廚房,無日照。之所以沒人肯住,主要原因是最後一條,嫌二十四小時無日照,人稱「陰宅」。張雨荷二話不說,扛著鋪蓋卷,搬了進去。她不嫌,這比住牢房強多了。她不買家具,到機關庫房去找,那裡破桌椅,破衣櫃,破書架,一應俱全,張雨荷挑了幾件拉到「陰宅」,燒一大鍋開水,放點鹼粉,把所有的舊家具燙過,拿刷子刷上幾遍,再晾乾,就用了起來。老家具咋啦?收過屍的她,死人的東西也敢用。

以往的張雨荷愛說笑。不承想,平素所講的閒話、怪話、牢騷話、落後話、反動話在「文革」中被一一揭發出來。她在劇團供職,演員揭發的時候,添油加醋,繪聲繪色,有的還加上表演。原本很普通平淡的一句話,經過形象化處理,都成了射向社會主義和黨的枝枝毒箭,飽含惡意。出獄後的她,決心接受教訓。偌大一個省文化廳上下幾十口,她誰也不搭理,唯有兩人例外。一個是食堂賣飯菜的黃大媽。中飯,晚飯,張雨荷餐餐頓頓都提前來到食堂。端著兩個大大的搪瓷碗,候著。黃大媽在哪個窗口賣飯菜,她就站在哪個窗口。小玻璃門兒一拉開,張雨荷總是笑咪咪地叫聲:「黃大媽!」又笑咪咪地看著熱騰騰的米飯和香噴噴的炒肉,盛進自己的碗裡。臨了,還不忘笑咪咪地說上一句:「謝謝啦!」時間一長,話就多了,張雨荷常向她請教:「豬肝湯怎麼做才香?」「蒜苗炒臘肉,你是怎麼做的呀?」週日,機關食堂關門,張雨荷自己燒菜。到了週一,她會主動向黃大媽彙報自己的「烹飪」心得。兩人親熱極了,黃大媽給她的飯和菜總是比別人多。其實,張雨荷原本就會燒菜,她不過是裝傻賣乖罷了。這是監獄裡帶出來的毛病,女囚們個個討好犯灶的炊事員,只為碗裡能多上兩口飯,一勺菜。

張雨荷搭理的第二個人,是文化廳傳達室的李大爺。劇目工作室只有一份省報,這張省委機關報,她在大牢裡足足朗讀了十個春秋,現在都「條件反射」了:瞧見報頭,人就暈。她從讀中學開始,就喜歡翻閱報紙和雜誌。家裡,父母訂閱了《光明日報》、《文匯報》、《中國青年報》,且一定就是十幾年,直到「文革」抄家,掃地出門為止。外省的報刊雜誌,文化廳裡也是有的,不過都是給處長級以上幹部訂閱的。

張雨荷跑到傳達室,親熱熱地叫著:「李大爺!」接著跟李大爺商量:「每天清晨能不能把《文匯報》和《光明日報》先讓我翻翻,之後,再分別送給電影處處長和藝術處處長?」

李大爺問:「這兩份報紙,你要翻多久?」

「頂多半個小時吧。」李大爺點點頭,算是答應了。

「啪」的一聲,張雨荷把準備好的一袋上海奶糖撂到三屜桌上。

上班後的張雨荷時不時在文化廳辦公樓的過道裡,與伍柏不期而遇。伍廳長喜歡和她閒扯幾句。這天下午,快下班的時候,他們碰上了,在辦公大樓前面的水泥小路。小路是通向庭園的,文化廳修了一個小巧的庭園,四季有花。為的是職工做完工間操,還可以散散步。

伍柏問:「聽說,你現在是獨身。」

「是。」張雨荷答。

「不小了,三十幾了?」

「不是『不小了』,是挺老了。」

「找個合適的吧!再趕緊生個孩子。」

「不想嫁人。」

「為什麼?能跟我說說嗎?」

張雨荷把目光投向天空,說:「不為什麼,我喜歡獨身。」

伍柏搖搖頭:「時間再久一些,你會改變主意的。」

廳長匆匆走了,小路就剩下張雨荷。以往,她覺得這個庭園很熱鬧,也花哨,今天開粉花,明天開黃花,一派草木氣息。走進稍遠一點的松林,特別讓人心曠神怡。但是,此刻不同了:樹葉稀疏了,色調凝重了,陽光也傾斜得厲害,倏忽的光線,像個逃學的孩子溜進樹林,很快又溜走。陽光的痕跡消失得無影無蹤,如同自己告別了的青春……張雨荷加快腳步離開庭園,免得傷感。回到辦公室,剛好下班,慌忙收拾好鋼筆、筆記本和正在死啃的黑格爾《美學》。

走到機關門口,李大爺叫著她的名字:「張雨荷,你的信。農場的!」

一定是她,一定是她了──張雨荷心裡一下子收緊了。

她是誰?

她叫鄒今圖。一個讓張雨荷「獨身」至今的女人。

張雨荷站在機關門口,急惶惶把信封拆開。沒錯,就是鄒今圖寫來的。紙薄,信短,監獄有規定:一封信只准寫二三百字,只許寫給親人。

張雨荷:

原諒我直呼姓名,既不能再叫你同改,也不能稱你為同志。

知道你釋放了,又恢復了工作,我太高興了!你好嗎?我們不是親友,所以給你寫這封信是經過鄧梅幹事特別批准的。要告訴你的是,今後我會更加努力地、自覺地勞動改造,爭取人民政府寬大減刑,提前釋放,為的是早日和你見面。

祝你思想好,工作好,身體好!

鄒今圖

張雨荷沒有直接回宿舍,而是到一家電影院買了張印度老電影《流浪者》的票。她要用拉茲與麗達的故事,趕走對監獄的回憶。但是回到宿舍,人躺床上,鄒今圖就鑽進了她的腦子。

人未合眼,心已亂。

第一節

張雨荷到M勞改農場女犯中隊,就認識了同在二工區勞動改造的鄒今圖。她給人的印象很不一般:如男子一樣的壯碩,比所有女人都靈巧。出工,她走在前面。跨一步,頂別人兩步。收工,也走在前面,別人筋疲力盡,她神采奕奕。回到監舍,大多數女犯在洗洗涮涮,鄒今圖已收拾得妥妥當當,換上乾淨衣褲,盤腿坐在鋪位上,一針一針納鞋底了。她的面孔無論從正面看,還是從側面瞧,都帶「男相」,四方臉型,鼻隆嘴闊,皮膚微黑,眼珠是灰黃色的,頭髮粗得嚇人,好像每一根都能當鐵絲用。鄒今圖的針線活兒實在好!拿上針線,那粗大的手指頓時柔軟起來。繡花針拖著細細的五色棉線,像著了魔一樣,飛來穿去,纏來繞去,又服服帖帖落在布上,組成美麗的圖案。她和劉月影的女紅是中隊裡最好的,差別就在花鳥圖案的設計和顏色上了。劉月影的豔麗,她的淡雅。

張雨荷喜歡看鄒今圖刺繡,除了她喜歡看,那個半瘋癲的留美博士李學珍也喜歡看,而且一看,就不說胡話了。張雨荷沒看幾回,二工區組長蘇潤葭就警告張雨荷:「別接近她。她是根針,你若成了線,那就纏死了。」

張雨荷奇怪:「什麼叫纏死呀?」

「黃君樹就被她纏上了,每年挨罰。」

「她倆咋啦?」

蘇潤葭不答。

「到底怎麼啦?」張雨荷又問,

蘇組長悄聲吐了三個字:「磨豆腐。」

「什麼叫磨豆腐?」張雨荷忽地懂了,喊了一句,「是不是同性戀呀?」

「你喊什麼!」蘇潤葭狠狠瞪了一眼。

張雨荷覺得自己是「蒙」對了,對「磨豆腐」三個字,卻是不解其意。

自蘇潤葭提醒後,張雨荷也曾留心觀察,似乎鄒、黃二人的行止沒什麼異樣。她對黃君樹印象不錯,清秀,纖弱,沉靜。從不說髒話,還有難得的文氣。

初夏,週六的晚上,女犯中隊陳司務長,從收音機裡聽了天氣預報後,便把張雨荷叫到隊部辦公室,說:「我不得空。派你明天下山到縣城的糧站,把我們中隊下個月的囚糧指標辦好。」

「是。」張雨荷站得筆直,簡直是喜出望外!

陳司務長隨即將蓋了農場公章的三聯單遞給她,又從上衣口袋裡掏出兩元錢鈔票,說:「你在縣城給我買兩包代乳粉。陶陶等著要吃。」陶陶是她的兒子,一歲多。陳司務長又補充一句:「你帶張塑料布去,把代乳粉包好,聽說明天有雨。」

回到監舍,易風竹問道:「是哪個幹事叫你?」

「陳司務長。」

「司務長叫你,準是有好事。」

「為什麼?」

她舔舔乾癟的嘴皮,說:「司務長喊犯人辦事,肯定是要你買吃的、穿的,對不?生產幹事派犯人到場部,肯定是領農藥,扛化肥。最怕管教幹事喊犯人,一定是有誰檢舉了你,叫你去『背書』。」

蘇潤葭打斷易風竹的話頭,說:「你就會講勞改經。晚上政治學習,讓你說說國內外大好形勢,怎麼吐不出一個字來?」

聽說張雨荷明天要進縣城。那些坐在自己鋪位上打補丁的、納鞋墊的、靠著枕頭養神的女囚,都圍攏來了:

「你幫我帶半斤糖吧,我給你錢。」

「我要一塊香皂。」

離張雨荷鋪位最遠的犯人叫陳慧蓮,她從枕頭底下摸出一個小皮夾,翻出錢來,請人遞給張雨荷,懇切地說:「你明天進城,幫我買半斤水果糖,要上海貨。我有時發虛,心慌,嘴裡含顆糖,人就要好受些一點。」

陳慧蓮七十歲上下,是天主教徒,面容消瘦,不苟言笑,一對眉毛,彎似柳葉,一口好牙,細密潔淨。無論三伏還是三九,都是一件雪白的襯衫貼身,再配上煞白的皮膚,別說是監獄,就是在外面,這樣的老婦也是少見。張雨荷小時讀教會學校,能想像出她昔日的儀態來,怎地也發配到這裡了?姜其丹偷偷告訴她,「她犯的是裡通外國罪」。

張雨荷問:「是向外國人提供情報啦?」

姜其丹把頭一歪,輕蔑地說:「胡扯!拿我來說,僅僅和教會裡的外國人說幾句話,也是裡通外國。」

平素,張雨荷同姜其丹很「合拍」,甚至不用說話,憑眼神就能交流。犯人之間的「過節兒」,張雨荷搞不明白,除了問蘇組長,就去找她,而且她比蘇潤葭有人情味。

張雨荷對陳慧蓮說:「你的病靠吃糖不管用,要找衛生員才行。」

「你是指那個吳豔蘭嗎?」她搖搖頭。

「她怎麼啦?」

陳慧蓮說:「這個人心腸不好,從來不把我當病人。」

「為什麼?」

「嫌我是資產階級加帝國主義走狗,罪大惡極。」

「吳豔蘭是一貫道,她有資格說你?我看天主教比一貫道強。」張雨荷這句話,讓從來不笑的陳慧蓮,笑出了聲。可憐她瘦成一把骨頭,張雨荷說:「半斤太少,吃不了幾顆就沒了,遇見奶油的,就給你買一斤吧。」

「奶油糖?」陳慧蓮眼裡閃出光亮,接著又嘆氣,說:「不能多買啊,我和你不同,沒有經濟來源。」

陳慧蓮是老病號,心臟病嚴重。這病在外面還有治,可到了監獄,只有等死。女犯中隊的幹部批准她不外出勞動,已是法外施恩,特別寬大了。姜其丹暗中幫她料理生活瑣細,為此多次受到點名批評。她不管,照樣幹。一次,給陳慧蓮洗內褲,被告發。

晚上,在小組學習會上,她站在當中,工區幹事鄧梅問:「你錯了沒有?」

姜其丹答:「錯了。」

「錯在哪裡,你說說。」

「錯在違反監規。」

鄧梅問:「監規怎麼規定的?」

「犯人之間不得互相拉攏。」

「下次陳慧蓮叫你洗東西,你做不做?」

姜其丹不答。

「你還做不做?」

她低著頭,只是低著頭。

鄧梅急了,走到她跟前,吼道:「你以後還做不做?」

姜其丹仍是不吐一字。

「啪」──鄧梅伸手搧了她一個耳光。

這是張雨荷第一次看到鄧梅發威,打人,沒想到挨打的是姜其丹。姜其丹當沒事兒一樣,把頭一扭。扭頭的一刻,與張雨荷的目光相遇了。那一瞬,張雨荷覺得她就是英雄。

張雨荷接過陳慧蓮的錢,姜其丹就湊過來問:「她給你多少錢?」

「五毛。」

「你等著,我再添幾毛。」

別看監獄犯人穿一樣的衣,吃一樣的食,日子還是不同。張雨荷的母親每個季度都有匯款,儘管每次不過兩三塊錢,但就憑著這個,她成為女囚們最羨慕的人。像死去的汪楊氏,儘管有四個兒子在公社勞動,可她還要從每月二塊五的零花費裡積攢點錢,春節的時候寄給兒子,嘴裡不停地唸叨說:「當社員還不如當犯人,只有工分,沒有現錢。」劉月影不也是攢錢寄給在成昆線上工作的兒子嗎?差別就是這樣大。張雨荷覺得監獄苦,可許多農村犯法分子覺得囚徒除了沒自由,日子過得比社員強!怪了。

即使沒有政府提倡和展開「改造與反改造」鬥爭,犯人之間也始終存在著無法消除的摩擦、隔閡與罅隙,由此生發出許多的口角、較量,甚至打鬥。然而,在「吃」上,所有的罪犯都是一致的。

「張雨荷,給我買一個豬肉罐頭吧,記住!挑的時候,要選豬油多的。」說話的是黃君樹。

「我怎麼知道油多油少?」

黃君樹說:「你就看玻璃瓶子裡上面的那層白油嘛,厚,就是油多;薄,就是油少。」

張雨荷笑了:「我還真的長了見識。」

李學珍湊了過來,從上衣口袋裡拿出一張新嶄嶄的五元錢鈔票,大聲道:「我要買十斤糖!」好神氣!

易風竹從後背給了她一拳,說:「你以為在美國吧?想得倒好,十斤糖!」

監舍的人哈哈大笑。張雨荷說:「我買不了那麼多。」

李學珍氣呼呼,問:「為什麼你給黃君樹買?給陳慧蓮買?分明是不平等嘛!」

很久沒聽過「平等」這個詞兒了,張雨荷接過了女博士的錢,說:「我盡量吧,能買多少就買多少。」

待眾人散去,蘇潤葭對張雨荷說:「明天給我稱半斤豆瓣醬。有時嘴裡頭真沒味兒!喏,這是瓶子,裡頭有兩毛錢。」

「你怎麼把鈔票放到瓶子裡?錢是最髒的東西。」張雨荷說。

「再髒,也沒這裡的人髒。」

「我就覺得自己不怎麼髒。」張雨荷說。

雖然監規上規定,罪犯不得高聲喧譁,實際上,只有等所有的犯人都入睡了,這間擁擠著幾十人的牢房,才會有寧靜。

無需多久,監舍裡鼾聲起伏。張雨荷一向患有失眠症。到了勞改隊就無藥自癒了。其實,有藥:這藥,就叫「累」。收工回來,累得連話都不想說,只想躺倒,躺在哪兒都可以,倒在什麼地方都行。這個夜晚張雨荷毫無睡意,全副心思地盤算:明天進城自己該吃什麼?炒肉一份,是肯定要買的,要一口氣吃光,一片也不剩。若碰上炒豬肝,也要嘗上一盤,唉,好久沒嘗了。要吃上兩根焦黃的、香香的油條,還要一碗炒飯,再要一碗餛飩,一碗醪糟,裡面的雞蛋要放兩個,起碼兩個。最後還要吃點甜的。張雨荷很清楚,犯人來自五湖四海,有的在家裡聽留聲機,有的門前聽狗叫,有的讀了半輩子書,有的種了一輩子莊稼,如今同睡一條鋪板了,還有了許多相同處。最大相同處是都想吃好的,如一碗白米飯,一塊大肥肉。

第二天起來,張雨荷的精神並未因失眠而萎靡。當班的幹部是中隊長,見她穿的衣服不像是上山勞動,便問:「你今天去幹什麼?」

張雨荷答:「報告中隊長,是昨天陳司務長讓我進縣城拿囚糧的三聯單。」

中隊長又問:「就派你一個?」

「是。」

陳司務長大概是聽見了中隊長的詢問,忙從自己的房間走出來,解釋道:「就是到縣城拿張三聯單嘛,派個有文化的犯人去就夠了。」

中隊長點點頭,不再說啥。

張雨荷心裡高興透了:這一下,沒人監督了,想吃啥,吃啥了;想吃多少,就吃多少了。

張雨荷下山了,快步如飛;如同懷春少女撲向渴望已久的情人。

清晨,張雨荷往鋁質雙耳飯鍋裡扔進一杓剩飯,加水,加切細的青菜,大火煮開,加鹽,攪兩下,蓋上鍋蓋,燜十分鐘,做成一碗南方人喜吃的「菜泡飯」。原本青菜絲是應該用油炒熟才香,但經過底層磨礪,她習慣了簡陋、草率。再從玻璃瓶裡夾出一塊玫瑰腐乳──這便是早餐了。胡亂吃下,之後漱口,把短髮用木梳「刨」兩下,連鏡子也不照,知道自己再收拾也是一副倒楣相。拎上仿革黑提包,鎖了房門,走出了機關宿舍。

起風了,吹動了馬路兩側的梧桐樹,樹葉沙沙作響。離開省城整整十年,重返城市,覺得唯一沒變的就是人行道上的老梧桐。

一九七八年秋,張雨荷跨出了監獄大門。這在很多人的意料之中,因為在她的現行反革命罪行裡,最重要的一條就是惡毒攻擊偉大旗手江青同志。一九七六年十月旗手倒了,張雨荷出獄的機會就來了。一年後,S省法院宣布「無罪釋放」,人也回到省城。公安廳負責她的冤案糾正工作,開了個省直文化系統的平反大會。會上她最後一個發言,都以為要熱淚盈眶地千恩萬謝,誰知只說了一句:「我好歹走在了有陽光的路上,可惜更多人死在了沒陽光的地方。」主持會的公安廳負責人的臉立馬「黑」了。

文化廳負責張雨荷的政策落實工作,找她談話。她對人事處處長說:「我有兩條要求。一、不回劇團,因為十年前就是從那兒抓走的。二、我要住機關宿舍,好歹一間就行。因為機關宿舍有食堂,我懶得做飯。」

人事處處長想了想,說:「我盡力吧。」

張雨荷口氣柔和地說:「不給房子,我就住到你家。」

「你敢?」

「你看我敢不敢。別忘了,我是從大牢裡放出來的。」

文化廳的最高長官是廳長,這一任的廳長姓伍,單名柏,是一個全國知名女作家的親姪,喜歡舞文弄墨,省報上常有他不長也不短的散文,寫寫風景名勝,說說文壇掌故。伍柏對張雨荷安慰道:「放你半年假,四處走走吧!回來的時候,你的工作安置和房子問題,大概就基本解決了。」

「好,我等著。」

張雨荷從南京、蘇州、上海、杭州轉了一圈回來。果然,伍廳長說到做到。工作安排好了,在文化廳劇目室當幹部,道地閒職,絕對冷差。上班無非是喝茶、看報和閒聊。若有歌舞、戲劇、曲藝演出,就去禮堂、戲院泡上一個晚上。第二天劇目室評估演出,張雨荷低著腦袋,一遍一遍看說明書。同事叫她發言,她說:「我剛出獄,現在只會罵人扯謊偷東西,專業知識全忘了。」

這話把劇目室主任氣得夠嗆,跟伍柏廳長說:「把她調走吧,有這個人跟沒這個人一樣。」

伍柏瞥了一眼:「人家關了十年,沒瘋就是好的。等恢復了靈氣,興許你還趕不上她。」

張雨荷的住房也分配好了,是機關宿舍沒人要的一間「三無」小平房。所謂「三無」即無衛生間,無廚房,無日照。之所以沒人肯住,主要原因是最後一條,嫌二十四小時無日照,人稱「陰宅」。張雨荷二話不說,扛著鋪蓋卷,搬了進去。她不嫌,這比住牢房強多了。她不買家具,到機關庫房去找,那裡破桌椅,破衣櫃,破書架,一應俱全,張雨荷挑了幾件拉到「陰宅」,燒一大鍋開水,放點鹼粉,把所有的舊家具燙過,拿刷子刷上幾遍,再晾乾,就用了起來。老家具咋啦?收過屍的她,死人的東西也敢用。

以往的張雨荷愛說笑。不承想,平素所講的閒話、怪話、牢騷話、落後話、反動話在「文革」中被一一揭發出來。她在劇團供職,演員揭發的時候,添油加醋,繪聲繪色,有的還加上表演。原本很普通平淡的一句話,經過形象化處理,都成了射向社會主義和黨的枝枝毒箭,飽含惡意。出獄後的她,決心接受教訓。偌大一個省文化廳上下幾十口,她誰也不搭理,唯有兩人例外。一個是食堂賣飯菜的黃大媽。中飯,晚飯,張雨荷餐餐頓頓都提前來到食堂。端著兩個大大的搪瓷碗,候著。黃大媽在哪個窗口賣飯菜,她就站在哪個窗口。小玻璃門兒一拉開,張雨荷總是笑咪咪地叫聲:「黃大媽!」又笑咪咪地看著熱騰騰的米飯和香噴噴的炒肉,盛進自己的碗裡。臨了,還不忘笑咪咪地說上一句:「謝謝啦!」時間一長,話就多了,張雨荷常向她請教:「豬肝湯怎麼做才香?」「蒜苗炒臘肉,你是怎麼做的呀?」週日,機關食堂關門,張雨荷自己燒菜。到了週一,她會主動向黃大媽彙報自己的「烹飪」心得。兩人親熱極了,黃大媽給她的飯和菜總是比別人多。其實,張雨荷原本就會燒菜,她不過是裝傻賣乖罷了。這是監獄裡帶出來的毛病,女囚們個個討好犯灶的炊事員,只為碗裡能多上兩口飯,一勺菜。

張雨荷搭理的第二個人,是文化廳傳達室的李大爺。劇目工作室只有一份省報,這張省委機關報,她在大牢裡足足朗讀了十個春秋,現在都「條件反射」了:瞧見報頭,人就暈。她從讀中學開始,就喜歡翻閱報紙和雜誌。家裡,父母訂閱了《光明日報》、《文匯報》、《中國青年報》,且一定就是十幾年,直到「文革」抄家,掃地出門為止。外省的報刊雜誌,文化廳裡也是有的,不過都是給處長級以上幹部訂閱的。

張雨荷跑到傳達室,親熱熱地叫著:「李大爺!」接著跟李大爺商量:「每天清晨能不能把《文匯報》和《光明日報》先讓我翻翻,之後,再分別送給電影處處長和藝術處處長?」

李大爺問:「這兩份報紙,你要翻多久?」

「頂多半個小時吧。」李大爺點點頭,算是答應了。

「啪」的一聲,張雨荷把準備好的一袋上海奶糖撂到三屜桌上。

上班後的張雨荷時不時在文化廳辦公樓的過道裡,與伍柏不期而遇。伍廳長喜歡和她閒扯幾句。這天下午,快下班的時候,他們碰上了,在辦公大樓前面的水泥小路。小路是通向庭園的,文化廳修了一個小巧的庭園,四季有花。為的是職工做完工間操,還可以散散步。

伍柏問:「聽說,你現在是獨身。」

「是。」張雨荷答。

「不小了,三十幾了?」

「不是『不小了』,是挺老了。」

「找個合適的吧!再趕緊生個孩子。」

「不想嫁人。」

「為什麼?能跟我說說嗎?」

張雨荷把目光投向天空,說:「不為什麼,我喜歡獨身。」

伍柏搖搖頭:「時間再久一些,你會改變主意的。」

廳長匆匆走了,小路就剩下張雨荷。以往,她覺得這個庭園很熱鬧,也花哨,今天開粉花,明天開黃花,一派草木氣息。走進稍遠一點的松林,特別讓人心曠神怡。但是,此刻不同了:樹葉稀疏了,色調凝重了,陽光也傾斜得厲害,倏忽的光線,像個逃學的孩子溜進樹林,很快又溜走。陽光的痕跡消失得無影無蹤,如同自己告別了的青春……張雨荷加快腳步離開庭園,免得傷感。回到辦公室,剛好下班,慌忙收拾好鋼筆、筆記本和正在死啃的黑格爾《美學》。

走到機關門口,李大爺叫著她的名字:「張雨荷,你的信。農場的!」

一定是她,一定是她了──張雨荷心裡一下子收緊了。

她是誰?

她叫鄒今圖。一個讓張雨荷「獨身」至今的女人。

張雨荷站在機關門口,急惶惶把信封拆開。沒錯,就是鄒今圖寫來的。紙薄,信短,監獄有規定:一封信只准寫二三百字,只許寫給親人。

張雨荷:

原諒我直呼姓名,既不能再叫你同改,也不能稱你為同志。

知道你釋放了,又恢復了工作,我太高興了!你好嗎?我們不是親友,所以給你寫這封信是經過鄧梅幹事特別批准的。要告訴你的是,今後我會更加努力地、自覺地勞動改造,爭取人民政府寬大減刑,提前釋放,為的是早日和你見面。

祝你思想好,工作好,身體好!

鄒今圖

張雨荷沒有直接回宿舍,而是到一家電影院買了張印度老電影《流浪者》的票。她要用拉茲與麗達的故事,趕走對監獄的回憶。但是回到宿舍,人躺床上,鄒今圖就鑽進了她的腦子。

人未合眼,心已亂。

第一節

張雨荷到M勞改農場女犯中隊,就認識了同在二工區勞動改造的鄒今圖。她給人的印象很不一般:如男子一樣的壯碩,比所有女人都靈巧。出工,她走在前面。跨一步,頂別人兩步。收工,也走在前面,別人筋疲力盡,她神采奕奕。回到監舍,大多數女犯在洗洗涮涮,鄒今圖已收拾得妥妥當當,換上乾淨衣褲,盤腿坐在鋪位上,一針一針納鞋底了。她的面孔無論從正面看,還是從側面瞧,都帶「男相」,四方臉型,鼻隆嘴闊,皮膚微黑,眼珠是灰黃色的,頭髮粗得嚇人,好像每一根都能當鐵絲用。鄒今圖的針線活兒實在好!拿上針線,那粗大的手指頓時柔軟起來。繡花針拖著細細的五色棉線,像著了魔一樣,飛來穿去,纏來繞去,又服服帖帖落在布上,組成美麗的圖案。她和劉月影的女紅是中隊裡最好的,差別就在花鳥圖案的設計和顏色上了。劉月影的豔麗,她的淡雅。

張雨荷喜歡看鄒今圖刺繡,除了她喜歡看,那個半瘋癲的留美博士李學珍也喜歡看,而且一看,就不說胡話了。張雨荷沒看幾回,二工區組長蘇潤葭就警告張雨荷:「別接近她。她是根針,你若成了線,那就纏死了。」

張雨荷奇怪:「什麼叫纏死呀?」

「黃君樹就被她纏上了,每年挨罰。」

「她倆咋啦?」

蘇潤葭不答。

「到底怎麼啦?」張雨荷又問,

蘇組長悄聲吐了三個字:「磨豆腐。」

「什麼叫磨豆腐?」張雨荷忽地懂了,喊了一句,「是不是同性戀呀?」

「你喊什麼!」蘇潤葭狠狠瞪了一眼。

張雨荷覺得自己是「蒙」對了,對「磨豆腐」三個字,卻是不解其意。

自蘇潤葭提醒後,張雨荷也曾留心觀察,似乎鄒、黃二人的行止沒什麼異樣。她對黃君樹印象不錯,清秀,纖弱,沉靜。從不說髒話,還有難得的文氣。

初夏,週六的晚上,女犯中隊陳司務長,從收音機裡聽了天氣預報後,便把張雨荷叫到隊部辦公室,說:「我不得空。派你明天下山到縣城的糧站,把我們中隊下個月的囚糧指標辦好。」

「是。」張雨荷站得筆直,簡直是喜出望外!

陳司務長隨即將蓋了農場公章的三聯單遞給她,又從上衣口袋裡掏出兩元錢鈔票,說:「你在縣城給我買兩包代乳粉。陶陶等著要吃。」陶陶是她的兒子,一歲多。陳司務長又補充一句:「你帶張塑料布去,把代乳粉包好,聽說明天有雨。」

回到監舍,易風竹問道:「是哪個幹事叫你?」

「陳司務長。」

「司務長叫你,準是有好事。」

「為什麼?」

她舔舔乾癟的嘴皮,說:「司務長喊犯人辦事,肯定是要你買吃的、穿的,對不?生產幹事派犯人到場部,肯定是領農藥,扛化肥。最怕管教幹事喊犯人,一定是有誰檢舉了你,叫你去『背書』。」

蘇潤葭打斷易風竹的話頭,說:「你就會講勞改經。晚上政治學習,讓你說說國內外大好形勢,怎麼吐不出一個字來?」

聽說張雨荷明天要進縣城。那些坐在自己鋪位上打補丁的、納鞋墊的、靠著枕頭養神的女囚,都圍攏來了:

「你幫我帶半斤糖吧,我給你錢。」

「我要一塊香皂。」

離張雨荷鋪位最遠的犯人叫陳慧蓮,她從枕頭底下摸出一個小皮夾,翻出錢來,請人遞給張雨荷,懇切地說:「你明天進城,幫我買半斤水果糖,要上海貨。我有時發虛,心慌,嘴裡含顆糖,人就要好受些一點。」

陳慧蓮七十歲上下,是天主教徒,面容消瘦,不苟言笑,一對眉毛,彎似柳葉,一口好牙,細密潔淨。無論三伏還是三九,都是一件雪白的襯衫貼身,再配上煞白的皮膚,別說是監獄,就是在外面,這樣的老婦也是少見。張雨荷小時讀教會學校,能想像出她昔日的儀態來,怎地也發配到這裡了?姜其丹偷偷告訴她,「她犯的是裡通外國罪」。

張雨荷問:「是向外國人提供情報啦?」

姜其丹把頭一歪,輕蔑地說:「胡扯!拿我來說,僅僅和教會裡的外國人說幾句話,也是裡通外國。」

平素,張雨荷同姜其丹很「合拍」,甚至不用說話,憑眼神就能交流。犯人之間的「過節兒」,張雨荷搞不明白,除了問蘇組長,就去找她,而且她比蘇潤葭有人情味。

張雨荷對陳慧蓮說:「你的病靠吃糖不管用,要找衛生員才行。」

「你是指那個吳豔蘭嗎?」她搖搖頭。

「她怎麼啦?」

陳慧蓮說:「這個人心腸不好,從來不把我當病人。」

「為什麼?」

「嫌我是資產階級加帝國主義走狗,罪大惡極。」

「吳豔蘭是一貫道,她有資格說你?我看天主教比一貫道強。」張雨荷這句話,讓從來不笑的陳慧蓮,笑出了聲。可憐她瘦成一把骨頭,張雨荷說:「半斤太少,吃不了幾顆就沒了,遇見奶油的,就給你買一斤吧。」

「奶油糖?」陳慧蓮眼裡閃出光亮,接著又嘆氣,說:「不能多買啊,我和你不同,沒有經濟來源。」

陳慧蓮是老病號,心臟病嚴重。這病在外面還有治,可到了監獄,只有等死。女犯中隊的幹部批准她不外出勞動,已是法外施恩,特別寬大了。姜其丹暗中幫她料理生活瑣細,為此多次受到點名批評。她不管,照樣幹。一次,給陳慧蓮洗內褲,被告發。

晚上,在小組學習會上,她站在當中,工區幹事鄧梅問:「你錯了沒有?」

姜其丹答:「錯了。」

「錯在哪裡,你說說。」

「錯在違反監規。」

鄧梅問:「監規怎麼規定的?」

「犯人之間不得互相拉攏。」

「下次陳慧蓮叫你洗東西,你做不做?」

姜其丹不答。

「你還做不做?」

她低著頭,只是低著頭。

鄧梅急了,走到她跟前,吼道:「你以後還做不做?」

姜其丹仍是不吐一字。

「啪」──鄧梅伸手搧了她一個耳光。

這是張雨荷第一次看到鄧梅發威,打人,沒想到挨打的是姜其丹。姜其丹當沒事兒一樣,把頭一扭。扭頭的一刻,與張雨荷的目光相遇了。那一瞬,張雨荷覺得她就是英雄。

張雨荷接過陳慧蓮的錢,姜其丹就湊過來問:「她給你多少錢?」

「五毛。」

「你等著,我再添幾毛。」

別看監獄犯人穿一樣的衣,吃一樣的食,日子還是不同。張雨荷的母親每個季度都有匯款,儘管每次不過兩三塊錢,但就憑著這個,她成為女囚們最羨慕的人。像死去的汪楊氏,儘管有四個兒子在公社勞動,可她還要從每月二塊五的零花費裡積攢點錢,春節的時候寄給兒子,嘴裡不停地唸叨說:「當社員還不如當犯人,只有工分,沒有現錢。」劉月影不也是攢錢寄給在成昆線上工作的兒子嗎?差別就是這樣大。張雨荷覺得監獄苦,可許多農村犯法分子覺得囚徒除了沒自由,日子過得比社員強!怪了。

即使沒有政府提倡和展開「改造與反改造」鬥爭,犯人之間也始終存在著無法消除的摩擦、隔閡與罅隙,由此生發出許多的口角、較量,甚至打鬥。然而,在「吃」上,所有的罪犯都是一致的。

「張雨荷,給我買一個豬肉罐頭吧,記住!挑的時候,要選豬油多的。」說話的是黃君樹。

「我怎麼知道油多油少?」

黃君樹說:「你就看玻璃瓶子裡上面的那層白油嘛,厚,就是油多;薄,就是油少。」

張雨荷笑了:「我還真的長了見識。」

李學珍湊了過來,從上衣口袋裡拿出一張新嶄嶄的五元錢鈔票,大聲道:「我要買十斤糖!」好神氣!

易風竹從後背給了她一拳,說:「你以為在美國吧?想得倒好,十斤糖!」

監舍的人哈哈大笑。張雨荷說:「我買不了那麼多。」

李學珍氣呼呼,問:「為什麼你給黃君樹買?給陳慧蓮買?分明是不平等嘛!」

很久沒聽過「平等」這個詞兒了,張雨荷接過了女博士的錢,說:「我盡量吧,能買多少就買多少。」

待眾人散去,蘇潤葭對張雨荷說:「明天給我稱半斤豆瓣醬。有時嘴裡頭真沒味兒!喏,這是瓶子,裡頭有兩毛錢。」

「你怎麼把鈔票放到瓶子裡?錢是最髒的東西。」張雨荷說。

「再髒,也沒這裡的人髒。」

「我就覺得自己不怎麼髒。」張雨荷說。

雖然監規上規定,罪犯不得高聲喧譁,實際上,只有等所有的犯人都入睡了,這間擁擠著幾十人的牢房,才會有寧靜。

無需多久,監舍裡鼾聲起伏。張雨荷一向患有失眠症。到了勞改隊就無藥自癒了。其實,有藥:這藥,就叫「累」。收工回來,累得連話都不想說,只想躺倒,躺在哪兒都可以,倒在什麼地方都行。這個夜晚張雨荷毫無睡意,全副心思地盤算:明天進城自己該吃什麼?炒肉一份,是肯定要買的,要一口氣吃光,一片也不剩。若碰上炒豬肝,也要嘗上一盤,唉,好久沒嘗了。要吃上兩根焦黃的、香香的油條,還要一碗炒飯,再要一碗餛飩,一碗醪糟,裡面的雞蛋要放兩個,起碼兩個。最後還要吃點甜的。張雨荷很清楚,犯人來自五湖四海,有的在家裡聽留聲機,有的門前聽狗叫,有的讀了半輩子書,有的種了一輩子莊稼,如今同睡一條鋪板了,還有了許多相同處。最大相同處是都想吃好的,如一碗白米飯,一塊大肥肉。

第二天起來,張雨荷的精神並未因失眠而萎靡。當班的幹部是中隊長,見她穿的衣服不像是上山勞動,便問:「你今天去幹什麼?」

張雨荷答:「報告中隊長,是昨天陳司務長讓我進縣城拿囚糧的三聯單。」

中隊長又問:「就派你一個?」

「是。」

陳司務長大概是聽見了中隊長的詢問,忙從自己的房間走出來,解釋道:「就是到縣城拿張三聯單嘛,派個有文化的犯人去就夠了。」

中隊長點點頭,不再說啥。

張雨荷心裡高興透了:這一下,沒人監督了,想吃啥,吃啥了;想吃多少,就吃多少了。

張雨荷下山了,快步如飛;如同懷春少女撲向渴望已久的情人。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。