商品簡介

作者簡介

目次

書摘/試閱

相關商品

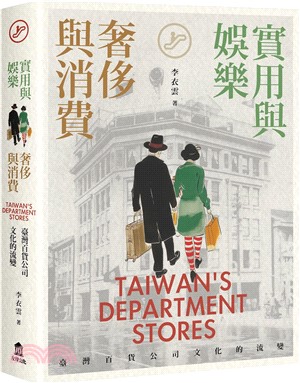

商品簡介

從日治到民國,縱貫百年,細密織就臺灣消費文化史

各時期百貨公司有著不同的樣貌,正是臺灣社會文化的縮影

在本書中,作者以符號學、象徵權力和文化資本的觀點,將百貨公司視為歷史文本,探究臺灣消費文化的演變。透過對百貨公司的內容、建構和權力解釋的分析,梳理不同時期百貨公司發生的變化,及這些變化如何影響商品的分類、定義和論述。

一開始作者從百貨公司在歐洲的源流開始追溯,在十九世紀近代化的脈絡下,人們觀看的方式改變、社會結構變動、生產技術革新。由新奇商店、博物館、博覽會等元素集結發展而成的,是世界最初的百貨公司──法國巴黎的篷瑪榭(Le Bon Marché),以身體的感覺與符號的累積,挑動消費者的購物慾。近代歐美百貨公司興起後,擴散到東亞,發生形式與內容的變化。

隨後,作者將視線轉往臺灣。在日本的統治下,殖民地臺灣也有了百貨公司。由於此時臺灣的消費文化尚在起步,因此保留了某些傳統商店的元素,如未公開定價、商品沒有公開展示等,也有某些特殊的形式,如移動的百貨公司──出張販賣。此一時期最具代表性的是臺北的菊元百貨、臺南的林百貨以及高雄的吉井百貨,作者對此也有深入的分析。

太平洋戰爭的爆發使得臺灣籠罩在戰雲之下,為了配合戰時體制的全國總動員與經濟統制,百貨公司被賦予不同的意義與功能。甫自第二次世界大戰脫離的臺灣,旋即捲入另一場戰爭──國共內戰。作者探究此時期臺灣的百貨公司如何產生了與消費文化背道而馳的發展:戰時體制強調節約、集體一致性,與百貨公司所提倡的消費、個人差異性截然不同。為了迎合戰爭的需求,百貨公司販售的商品改以實用與需要為主。

作者認為臺灣受限於戰時經濟體制的時間,一直持續到1991年廢除《動員戡亂臨時條款》諸多關稅開放為止。期間百貨公司也慢慢地開始朝向堆疊意義與符號,以促進消費的方向發展。逛百貨公司也不再只有娛樂,同時也包含了文化與品味的面向,重層積累之下,百貨公司終於成為今日的樣貌。

書中強調臺灣百貨公司成立的文化背景,包括日治時期、戰後時期及解嚴後的文化變遷。作者以各時期的百貨公司為例,如日治時期的三越百貨、菊元百貨、林百貨,或戰後的中興百貨、上海百貨、今日百貨和SOGO百貨,深入探討這些百貨公司在臺灣社會中的角色和影響。作者指出,應將百貨公司在商品陳列與展示上的差異納入討論,並探索消費者對商品的「看見方式」如何影響商品的文化意義轉化。這涵蓋了商品的物理性質與象徵意義之間的連結,以及巨大華麗的空間對消費者所產生的影響。

本書以深入的研究和多元的視角,呈現臺灣百貨公司文化的豐富面貌,以及臺灣消費文化的多次轉折與變化。作者透過少見的文獻資料,如每家百貨公司內部資料或留存活動紀念照,還原臺灣百貨公司的真實面貌,並展示百貨公司如何成為文化史的一部分,讓讀者了解臺灣百貨公司文化的變遷。

各時期百貨公司有著不同的樣貌,正是臺灣社會文化的縮影

在本書中,作者以符號學、象徵權力和文化資本的觀點,將百貨公司視為歷史文本,探究臺灣消費文化的演變。透過對百貨公司的內容、建構和權力解釋的分析,梳理不同時期百貨公司發生的變化,及這些變化如何影響商品的分類、定義和論述。

一開始作者從百貨公司在歐洲的源流開始追溯,在十九世紀近代化的脈絡下,人們觀看的方式改變、社會結構變動、生產技術革新。由新奇商店、博物館、博覽會等元素集結發展而成的,是世界最初的百貨公司──法國巴黎的篷瑪榭(Le Bon Marché),以身體的感覺與符號的累積,挑動消費者的購物慾。近代歐美百貨公司興起後,擴散到東亞,發生形式與內容的變化。

隨後,作者將視線轉往臺灣。在日本的統治下,殖民地臺灣也有了百貨公司。由於此時臺灣的消費文化尚在起步,因此保留了某些傳統商店的元素,如未公開定價、商品沒有公開展示等,也有某些特殊的形式,如移動的百貨公司──出張販賣。此一時期最具代表性的是臺北的菊元百貨、臺南的林百貨以及高雄的吉井百貨,作者對此也有深入的分析。

太平洋戰爭的爆發使得臺灣籠罩在戰雲之下,為了配合戰時體制的全國總動員與經濟統制,百貨公司被賦予不同的意義與功能。甫自第二次世界大戰脫離的臺灣,旋即捲入另一場戰爭──國共內戰。作者探究此時期臺灣的百貨公司如何產生了與消費文化背道而馳的發展:戰時體制強調節約、集體一致性,與百貨公司所提倡的消費、個人差異性截然不同。為了迎合戰爭的需求,百貨公司販售的商品改以實用與需要為主。

作者認為臺灣受限於戰時經濟體制的時間,一直持續到1991年廢除《動員戡亂臨時條款》諸多關稅開放為止。期間百貨公司也慢慢地開始朝向堆疊意義與符號,以促進消費的方向發展。逛百貨公司也不再只有娛樂,同時也包含了文化與品味的面向,重層積累之下,百貨公司終於成為今日的樣貌。

書中強調臺灣百貨公司成立的文化背景,包括日治時期、戰後時期及解嚴後的文化變遷。作者以各時期的百貨公司為例,如日治時期的三越百貨、菊元百貨、林百貨,或戰後的中興百貨、上海百貨、今日百貨和SOGO百貨,深入探討這些百貨公司在臺灣社會中的角色和影響。作者指出,應將百貨公司在商品陳列與展示上的差異納入討論,並探索消費者對商品的「看見方式」如何影響商品的文化意義轉化。這涵蓋了商品的物理性質與象徵意義之間的連結,以及巨大華麗的空間對消費者所產生的影響。

本書以深入的研究和多元的視角,呈現臺灣百貨公司文化的豐富面貌,以及臺灣消費文化的多次轉折與變化。作者透過少見的文獻資料,如每家百貨公司內部資料或留存活動紀念照,還原臺灣百貨公司的真實面貌,並展示百貨公司如何成為文化史的一部分,讓讀者了解臺灣百貨公司文化的變遷。

作者簡介

李衣雲

政治大學台灣史研究所教授。臺灣大學社會學系所畢業,日本東京大學人文社會系研究科博士。著有《變形、象徵與符號化的系譜:漫畫的文化研究》、《讀漫畫》、《邊緣的自由人:一個歷史學者的抉擇》、《台湾における「日本」イメージの変化、1945-2003:「哈日(ハーリ)現象」の展開について》等作品。

政治大學台灣史研究所教授。臺灣大學社會學系所畢業,日本東京大學人文社會系研究科博士。著有《變形、象徵與符號化的系譜:漫畫的文化研究》、《讀漫畫》、《邊緣的自由人:一個歷史學者的抉擇》、《台湾における「日本」イメージの変化、1945-2003:「哈日(ハーリ)現象」の展開について》等作品。

目次

作者序

前言

一、關於百貨公司研究回顧與提問

二、理論概念

三、本書的取徑與限制

第一章 近代百貨公司的興起與轉譯

一、視覺消費的誕生

二、近代西方百貨公司的誕生

三、東亞百貨公司的誕生:以上海與日本為例

四、東西方百貨公司的轉譯

小結

第二章 視覺消費與百貨公司到臺灣

一、移動的百貨公司:出張販賣

二、臺灣視覺式消費的前奏──從「看見」到「展示」

三、臺灣百貨公司的出現

小結

第三章 戰爭體制下臺灣的百貨公司

一、戰前與戰時臺灣的百貨公司

二、「戰後」的戰爭體制與百貨公司:以臺北為例

三、實用取向與特價活動

小結

第四章 追求娛樂與效用的路線

一、大型百貨公司登場

二、百貨公司的複合式空間

三、上百貨公司「作功」

小結

第五章 邁向文化品味與符號消費的百貨公司

一、文化資本的建構

二、意義貯槽的積累與符號消費

三、文化品味與空間展演

小結

結論

外生因型文化轉譯的東亞百貨公司

戰時體制下的百貨公司

上海商人轉譯下的百貨公司:關於日本元素

外生因與購買力不足的結果:折扣戰與遊樂化

白領階級的興起與新路線的百貨公司:邁向符號消費

附表一

參考文獻

前言

一、關於百貨公司研究回顧與提問

二、理論概念

三、本書的取徑與限制

第一章 近代百貨公司的興起與轉譯

一、視覺消費的誕生

二、近代西方百貨公司的誕生

三、東亞百貨公司的誕生:以上海與日本為例

四、東西方百貨公司的轉譯

小結

第二章 視覺消費與百貨公司到臺灣

一、移動的百貨公司:出張販賣

二、臺灣視覺式消費的前奏──從「看見」到「展示」

三、臺灣百貨公司的出現

小結

第三章 戰爭體制下臺灣的百貨公司

一、戰前與戰時臺灣的百貨公司

二、「戰後」的戰爭體制與百貨公司:以臺北為例

三、實用取向與特價活動

小結

第四章 追求娛樂與效用的路線

一、大型百貨公司登場

二、百貨公司的複合式空間

三、上百貨公司「作功」

小結

第五章 邁向文化品味與符號消費的百貨公司

一、文化資本的建構

二、意義貯槽的積累與符號消費

三、文化品味與空間展演

小結

結論

外生因型文化轉譯的東亞百貨公司

戰時體制下的百貨公司

上海商人轉譯下的百貨公司:關於日本元素

外生因與購買力不足的結果:折扣戰與遊樂化

白領階級的興起與新路線的百貨公司:邁向符號消費

附表一

參考文獻

書摘/試閱

第四章 追求娛樂與效用的路線

1945年8月15日日本投降,二次大戰劃下句點,然而所謂的「終戰」並沒有結束臺灣的戰爭體制,1950年代的臺灣在政府嚴格的經濟管制之下,物資被要求集中於國民黨的反共戰爭,一般人民只能使用維持生存的需求,此時所謂的百貨公司甚少有象徵標識性、也沒有販售奢侈品,主要販售物是以布類與日用品為主,也未能擁有讓大量商品進行展演的空間。

1960年代開始,政府的關注點從軍事統治分出了一些給經濟發展,也就是臺灣史學者石田浩(1946-2006)所說的「開發獨裁」。1960年政府提出「經濟正常化」,實行匯兌貿易改革,以及「經濟運營制度化」,制定獎勵投資條例,例如減免出口租稅、簡化利用工業區的手續,同時撤銷外資持股的限制,保證給予臺灣資本同等待遇,大幅放寬利潤匯率限制等,不僅帶給本土資本活力,也吸引了外資。反商業的色彩逐漸消退。1965年經濟部次長張繼正在中華民國國貨館的揭幕式上,公開表示支持「重商主義」的精神,並且認為應改變過去重視生產的觀念,要強調「銷」,以拓展海內外市場,同時,也強調商業服務的重要性。這顯示出1950年代蔣介石主張的反商業化與戰時經濟體制,到1960年代已發生變化,政府除了生產也強調銷售,有限度地允許商業化展示等非需求的存在,不屬於使用價值的商業服務也開始受到政府部門的注意,亦即在某種程度上,運用符號產生附加價值成為可能。

而在1970年代中,日本商學者佐藤肇(1920-1975)與西武百貨集團企業家高丘季昭(1929-1996),將百貨公司界定為販售商品種類需涵括食衣住樂,滿足市場的「遊、休、知、美、安、健」六項需求的場所。廣大的百貨公司空間中,須容納足夠多的商品種類,讓被吸引來的顧客一方面可以買到舶來品、傢俱等商品,享受符號展演的餘裕、文化教養的知性和美學,另一方面可以在屋頂遊樂園、頂層的食堂、地下樓層的食品街等娛樂設施和餐飲業得到「樂」與「食」的滿足。亦即,百貨公司的消費能帶來的文化資本標識社會身分的符號性,同時也能具有大眾化的食與樂的功能性。

1960至70年代,在經濟政策鬆綁的條件下,臺灣出現了超過菊元、吉井時代的大型百貨公司,而在人民的購買力與個人主義的條件下,是否能支撐這些百貨公司的存續,則是本章要爬梳與探討的問題。

一、大型百貨公司登場

1950年代的臺灣乃是節約實用型的社會,政治上反對商業化與無法產生教育意義的休閒娛樂,對非實用性的符號意義與附加價值持負面態度,而此評判的基準乃是建立在對「反共建國」的有效性上。當時臺灣社會的購物大多因需求而起。以服裝為例,成衣在當時算是相對高價,一般人多是買布料或自己在家縫製,或是拿去附近的裁縫店作,衣服破了自己補,大人的衣服改給小孩穿,小孩的衣服輪著排行給下面的弟妹,一年內可能就一、兩件換著穿,新衣服是相當難得的,學校制服往往是學生唯一的衣服──從這裡可以更理解到衣服被歸於奢侈品的意義。在這樣的背景下,具備遊戲性的欲望—消費,應只限於上層乃至上中層階級。在這樣的背景下,也無怪1950年代的百貨公司必須以折扣(實用性),作為吸引中間階級乃至上中層階級顧客的方式。

這樣的狀況到了1960年代慢慢有了一些變化,1950年代以來的戰時經濟與「獨裁性經濟發展」體制,一方面改革匯兌,讓臺灣經濟與世界市場直接結合在一起。並透過控制內需和土地政策,將農業的剩餘財富轉到國家資本,並迫使農民離開農業,在1960年代末高速發展出口產業時,農村人力移往工業發展,正好為工業提供了低薪的勞力。加上臺灣自日治時期起即實施國民教育,使得這些有小學以上的教育水準的勞工,能熟練地操作新設備,之後1968年再實施九年國教,兩者皆支撐了臺灣出口產業向多樣化、尖端化發展,提高臺灣出口產品的競爭力。而這些勞工不是都移往大都市,有一半在農村附近的中小型城市,這些大多屬於勞力密集型產業。在農村附近的勞工,有一些學得技術後,得到家庭的支持獨立出來,成為中小企業者。到了1980年代,才又出現一波移往大都市的離農現象。在這樣的發展下,1965年時的人均所得為8165元,之後逐年成長,到1970年時為14,550元,1975年時是34,181元,1976年飛漲至40,025元,之後成長速度更快。這也給予了中、大型百貨公司發展的空間。

必須要注意的是,就如同反商業化不等於反利潤一樣,商業化、經濟發展與非使用價值的發展,也不代表臺灣社會的自由化,1960年代後,仍有一連串限制自由與個體性的規定。例如1968年世界盛行「披頭熱」、學潮,教育部、警察單位開始以違警罰法第六十六條第一款:「奇裝異服有礙風化」為由,取締此種裝扮者,1970年10月警備總部更召開座談,表示「奇裝異服、蓄留長髮等,影響社會良善風尚,以目前的國家處境來說,不容許其在國內流傳。」街上常有警察巡察,看見不符標準者即進行取締。這顯示出即使反商業的思維有了鬆動,臺灣人民對於自己的身體與思想,仍沒有太大的自由,符號消費的空間仍然受到壓縮,這或許也是1960年代中期以後的大型百貨公司,朝向日用科技新品與娛樂部門發展的背景之一。

1950年代的百貨公司中延續到1960年代,發展規模最大的應屬龔漢生經營的南洋百貨。最初在成都路開店時僅有為63平方公尺,之後陸續買下四周的店面,擴建成二、三層樓約700平方公尺,1968年時再買下原來的建台百貨(原菊元大樓),先削價販賣,之後改裝,再於1970年新開幕,販賣電冰箱、洗衣機、廚具、娃娃車、皮箱等家庭用具,商品種類開始超出衣與住,在三樓設立「世界書城」,也販賣唱片,可說有了文化部門。1971年龔漢生再買下「中外百貨公司」(圖4-1的J),南洋公司全部加起來的規模,在當時算是相當大。不過,這些變化都是在1965年10月5日,徐偉峰等上海商人投資的「第一公司」成立之後發生的。(未完)

1945年8月15日日本投降,二次大戰劃下句點,然而所謂的「終戰」並沒有結束臺灣的戰爭體制,1950年代的臺灣在政府嚴格的經濟管制之下,物資被要求集中於國民黨的反共戰爭,一般人民只能使用維持生存的需求,此時所謂的百貨公司甚少有象徵標識性、也沒有販售奢侈品,主要販售物是以布類與日用品為主,也未能擁有讓大量商品進行展演的空間。

1960年代開始,政府的關注點從軍事統治分出了一些給經濟發展,也就是臺灣史學者石田浩(1946-2006)所說的「開發獨裁」。1960年政府提出「經濟正常化」,實行匯兌貿易改革,以及「經濟運營制度化」,制定獎勵投資條例,例如減免出口租稅、簡化利用工業區的手續,同時撤銷外資持股的限制,保證給予臺灣資本同等待遇,大幅放寬利潤匯率限制等,不僅帶給本土資本活力,也吸引了外資。反商業的色彩逐漸消退。1965年經濟部次長張繼正在中華民國國貨館的揭幕式上,公開表示支持「重商主義」的精神,並且認為應改變過去重視生產的觀念,要強調「銷」,以拓展海內外市場,同時,也強調商業服務的重要性。這顯示出1950年代蔣介石主張的反商業化與戰時經濟體制,到1960年代已發生變化,政府除了生產也強調銷售,有限度地允許商業化展示等非需求的存在,不屬於使用價值的商業服務也開始受到政府部門的注意,亦即在某種程度上,運用符號產生附加價值成為可能。

而在1970年代中,日本商學者佐藤肇(1920-1975)與西武百貨集團企業家高丘季昭(1929-1996),將百貨公司界定為販售商品種類需涵括食衣住樂,滿足市場的「遊、休、知、美、安、健」六項需求的場所。廣大的百貨公司空間中,須容納足夠多的商品種類,讓被吸引來的顧客一方面可以買到舶來品、傢俱等商品,享受符號展演的餘裕、文化教養的知性和美學,另一方面可以在屋頂遊樂園、頂層的食堂、地下樓層的食品街等娛樂設施和餐飲業得到「樂」與「食」的滿足。亦即,百貨公司的消費能帶來的文化資本標識社會身分的符號性,同時也能具有大眾化的食與樂的功能性。

1960至70年代,在經濟政策鬆綁的條件下,臺灣出現了超過菊元、吉井時代的大型百貨公司,而在人民的購買力與個人主義的條件下,是否能支撐這些百貨公司的存續,則是本章要爬梳與探討的問題。

一、大型百貨公司登場

1950年代的臺灣乃是節約實用型的社會,政治上反對商業化與無法產生教育意義的休閒娛樂,對非實用性的符號意義與附加價值持負面態度,而此評判的基準乃是建立在對「反共建國」的有效性上。當時臺灣社會的購物大多因需求而起。以服裝為例,成衣在當時算是相對高價,一般人多是買布料或自己在家縫製,或是拿去附近的裁縫店作,衣服破了自己補,大人的衣服改給小孩穿,小孩的衣服輪著排行給下面的弟妹,一年內可能就一、兩件換著穿,新衣服是相當難得的,學校制服往往是學生唯一的衣服──從這裡可以更理解到衣服被歸於奢侈品的意義。在這樣的背景下,具備遊戲性的欲望—消費,應只限於上層乃至上中層階級。在這樣的背景下,也無怪1950年代的百貨公司必須以折扣(實用性),作為吸引中間階級乃至上中層階級顧客的方式。

這樣的狀況到了1960年代慢慢有了一些變化,1950年代以來的戰時經濟與「獨裁性經濟發展」體制,一方面改革匯兌,讓臺灣經濟與世界市場直接結合在一起。並透過控制內需和土地政策,將農業的剩餘財富轉到國家資本,並迫使農民離開農業,在1960年代末高速發展出口產業時,農村人力移往工業發展,正好為工業提供了低薪的勞力。加上臺灣自日治時期起即實施國民教育,使得這些有小學以上的教育水準的勞工,能熟練地操作新設備,之後1968年再實施九年國教,兩者皆支撐了臺灣出口產業向多樣化、尖端化發展,提高臺灣出口產品的競爭力。而這些勞工不是都移往大都市,有一半在農村附近的中小型城市,這些大多屬於勞力密集型產業。在農村附近的勞工,有一些學得技術後,得到家庭的支持獨立出來,成為中小企業者。到了1980年代,才又出現一波移往大都市的離農現象。在這樣的發展下,1965年時的人均所得為8165元,之後逐年成長,到1970年時為14,550元,1975年時是34,181元,1976年飛漲至40,025元,之後成長速度更快。這也給予了中、大型百貨公司發展的空間。

必須要注意的是,就如同反商業化不等於反利潤一樣,商業化、經濟發展與非使用價值的發展,也不代表臺灣社會的自由化,1960年代後,仍有一連串限制自由與個體性的規定。例如1968年世界盛行「披頭熱」、學潮,教育部、警察單位開始以違警罰法第六十六條第一款:「奇裝異服有礙風化」為由,取締此種裝扮者,1970年10月警備總部更召開座談,表示「奇裝異服、蓄留長髮等,影響社會良善風尚,以目前的國家處境來說,不容許其在國內流傳。」街上常有警察巡察,看見不符標準者即進行取締。這顯示出即使反商業的思維有了鬆動,臺灣人民對於自己的身體與思想,仍沒有太大的自由,符號消費的空間仍然受到壓縮,這或許也是1960年代中期以後的大型百貨公司,朝向日用科技新品與娛樂部門發展的背景之一。

1950年代的百貨公司中延續到1960年代,發展規模最大的應屬龔漢生經營的南洋百貨。最初在成都路開店時僅有為63平方公尺,之後陸續買下四周的店面,擴建成二、三層樓約700平方公尺,1968年時再買下原來的建台百貨(原菊元大樓),先削價販賣,之後改裝,再於1970年新開幕,販賣電冰箱、洗衣機、廚具、娃娃車、皮箱等家庭用具,商品種類開始超出衣與住,在三樓設立「世界書城」,也販賣唱片,可說有了文化部門。1971年龔漢生再買下「中外百貨公司」(圖4-1的J),南洋公司全部加起來的規模,在當時算是相當大。不過,這些變化都是在1965年10月5日,徐偉峰等上海商人投資的「第一公司」成立之後發生的。(未完)

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。