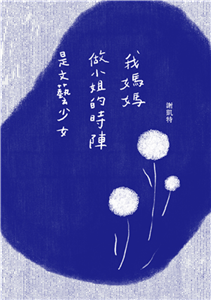

我媽媽做小姐的時陣是文藝少女(電子書)

商品資訊

商品簡介

楊佳嫻專文推薦

榮獲林榮三文學獎、臺北文學獎的青年作家謝凱特,繼與家庭斷裂切割的《我的蟻人父親》、重建關係的《普通的戀愛》後,推出描繪與繼承母性的《我媽媽做小姐的時陣是文藝少女》。

作者在同名篇章中指出,他生命中有許多事物是從母親繼承而來的,如長相、口味,還有血液裡的墨水。母親擔任工廠女工時,起初自覺目不識丁而不敢與人攀談,後來認了字,交到朋友,還和人合資購買文青架上的書,當小姐的時陣就看過張愛玲和三毛,是捧字細讀的文藝少女。在分輯「做小姐」中整理母親在「母親身分之外的」生活瑣事;「做母親」探討是不是真的有母性?「做人」則是繼承那些身而為人不太清晰的事情。

跌倒受傷的母親左手提舉重物會施不上力,作者成了母親的〈左右手〉,幫忙提裝滿高麗菜和橘子的塑膠袋,被母親稱讚菜切得整齊,衣服摺得漂亮,彷彿偷了母親的手,操控屋裡的一切;〈切手〉一文更是道盡母子間的愛、傷害與鴻溝:媽媽看他的日記怕他未來的情路坎坷艱辛,買很男孩子中二氣的牛仔褲給他,問他有沒有交女朋友,而他只覺得煩,與母親的價值觀有隔閡,再看到母親為他做菜切到手,他心懷愧疚不忍,卻說出傷人的話。

謝凱特毫不保留地描寫家族繼承的傷痛,勇於展現孩子任性或心虛的一面。成長過程那些細微敏感卻無以迴避的各種疼痛,透過一筆一畫地剖析自我,一次又一次重新解構與建構,嘗試去理解親情、友情和愛情中愛與被愛的各種面向。他寫母子間的愛怨交織;寫只懂用物品安撫孩子的父親;寫不時吵鬧爭執的哥哥;寫自己與同性伴侶生活中最真實的模樣。謝凱特以溫柔細膩的文字收納以愛為名的難言之隱,溫情再現關係中的缺憾與美好,促使人去拾回在時光月臺遺落的過往回憶,填補孤獨悵惘的心靈……

作者簡介

謝凱特

東華大學創作與英語文學研究所畢業,著有散文集《我的蟻人父親》、《普通的戀愛》,曾獲臺北書展大獎非小說類首獎,入圍臺灣文學金典獎。覺得長大是一件好事,好在我們終於可以放心地忘記自己,長出耳朵,聽世界的聲音。

目次

推薦序 一千零一夜 楊佳嫻

那些理所當然的事

做小姐

生日

做小姐

我媽媽做小姐的時陣是文藝少女

重巡

白帶魚

後頭厝

續弦

做母親

全世界懷孕

假帳號

綁票

左右手

切手

剪刀

濾網

剝皮

動物醫院裡的聖殤

破病

在死前不停許願的我們

做人

壞色之人

男人的手指

黑金剛

夾娃娃

馬桶

少管閒事委員會

牛蒡天婦羅

味噌湯豆腐

後記 時光月臺

書摘/試閱

後記 時光月臺

附件2內文試閱

我媽媽做小姐的時陣是文藝少女

我的母親很久以前是文藝少女,這是我很後來才知道的事情。

近日母親拿出一本寫滿英文字母,錯落拼成單字的記事本,問著:Angel怎麼念?Angle又怎麼念?為什麼接續字母對調,字母的念法就不同?還有哪個字母也像它一樣變來變去?

母親問得很不好意思,唯恐麻煩陌生人般微小謹慎卻仔仔細細。記事本上還有Android、Address等字,兩人果不其然像教學錄音帶般反覆讀誦,區別g和dr相近又相異的發音,像區別這對母子這縱然相像卻也分歧的個體。

習得新的字是什麼感覺?一個字是怎麼被筆畫搭建起來的?當風吹過字的空隙,呼之欲出的是什麼聲音?它是一幅具體事物的素描?還是乘載概念的精巧符號?那個一打開課本,生字詞就像擺放整齊的鑰匙,一把鑰匙通往一個世界的年紀,已經,離我非常遙遠了。但母親的時間彷彿掉頭而走,撥開散亂家務中的塵埃,拾掇起曾經擁有又散落的字詞。

這些問題,似乎以前就問過了。

這一次,她又從英文字典的A字首開始揀拾了。

母親常稱羨父親高中畢業,自卑地說自己只有小學學力,無捌字,無智識。聽人在學英文,就把兒子送進英語補習班;親戚孩子都念普通高中,便否決兒子追隨板模工父親腳步念高職的室內設計科的決定;看新聞恐嚇大學學歷已經不夠,本是大學畢業即不再供應兒子生活所需,卻又掏出私傢錢送兒子念研究所──她是如何在眾多是非難辨的資訊之中辨析,對著一知半解的說法點頭稱是,尷尬地掏錢替種種名目買單。坐在一旁的我,靜靜看著一疊鈔票自她懷裡交出,暗自氣惱那些都是話術,是拐騙,收走了錢,將我的義務教育從九年延長成十九年。

而我未曾料到那是一場時間的等價交換。

以為母親書讀得少,我視為常識的,對她卻是珍寶,常常拿來反覆擦拭般詢問。但總有怎麼教都不會的發音,怎麼解釋都聽不懂的事。情緒像舞蹈,很看對手反應,至終若不是我放棄治療,她訕訕笑說啊就學不會,閃身回廚房洗碗抹地;若我發起脾氣來,她也忿忿搬出「提錢乎你讀冊,毋是乎你看父母無啦」的經典臺詞,用憤怒掩蓋失落,轉身回臥室攬鏡抹開架保養品。要是再年輕個幾歲就好,要是,保養品也能讓大腦逆齡。

一回,她指著我書架上那排花布書封的張愛玲說:我做小姐的時陣都看這些書。

恍然間腳下湧起浪潮,有些時間之流,我從未涉足。

務農母親自幼生活重心不是上學,而是莊稼事。只是農衰工興,扶犁種地太苦,做代工拿薪水總是比較舒服。與姊妹走上幾小時的路,見到廠房就敲門問有沒有缺工,被拒絕的隔天參看農民曆財位指引,往沒去過的方向走。缺女工嗎?缺,約定薪水休日,當天上班,沒有二話。

沒有人力銀行和地圖街景,任何事情都無法預先觀看,在腦海演練。硬闖的職涯,母親不知道生產線作業員也需要識得幾個字,無妨,看不懂耗材中英標示就問人,如何認字,哪裡買字典,書局在何處。二八年華,新事物如繁花一路綻開,一個路名,一則頭條,一張廣告宣傳單,就連廟宇牌匾都是一次地理大發現。她更在午休時借主管的訂報來讀,遇不識的字就查字典,在作廢報表背面習寫。主管見她字美,讓她成了秘書,負責抄寫文件,辦公室的書籍自由翻看。她行有餘裕還添購《唐詩三百首》背誦,至今仍能脫口幾句〈將進酒〉:天生我材必有用,絮絮叨叨成了座右銘。

許多遠古神話不直指太陽即是太陽神,人們會說:在清晨見證太陽升起,驅走黑暗,照亮大地的瞬間,經驗當下,才是神的存在。

若文字有神,母親必然是經驗了見字認字的歷程,親見文字的神了。

當年工廠女工們若非高中畢業,就是大專在職。起初母親自覺目不識丁,不敢攀談,後來認了字,有了自信,交了朋友,還加入書籍團購。說是團購,比較像集資,女工幾人合資買小說傳看,瓊瑤到嚴沁,三毛到張曼娟,未曾料得現在文青書架上都見蹤跡的張愛玲,母親當時就讀過了舊版本《張愛玲短篇小說集》。憧憬愛情而閱讀愛情,窺見愛情種種面貌後寫信寄到文學雜誌交筆友,幾度往返,老派交往的偏執便是等待時間考驗熱情的大限,一如此時我與現任伴侶相識的方式,原來如此。

但我說,媽,這些事你為什麼都沒提起過?

後來就跟恁老爸作夥了啊。

婚前母親消滅當年魚雁往返證據,婚後與心儀男星比肩合照,相片沖洗出來後就沿著他與她袖子貼合處撕開相紙,藏於喜餅鐵盒中不願示人,深怕父親是個吃醋的妒夫。後來她也清空了書櫃,合購的小說雜誌轉贈他人。而後鄰近社區的圖書館開張,興沖沖帶我辦了橄欖綠的借書證,丟包我在兒童閱覽室,逕自去文學區找那些熟悉的名字,重溫文藝少女的夢。但工作日漸繁忙,釘排線盯得老眼昏花,無力再捕捉蠅般的文字。第四台興起時一邊看電視版《青青河邊草》、《負君千行淚》一邊摺衣服,這麼一來,書,漸也不看了,家中僅剩寥寥醫學科普書。她仍查字典仍抄寫,只是漂亮的字寫就了人體器官和病症名稱,以及五行蔬果食療法。

媽,再後來呢?

後來母親大病一場,無力工作,地方媽媽二度就業,轉職成為小額投資操盤聖手(別稱:散戶),研讀商業書,看股市行情,再度執筆是畫K線圖分析走勢。字典仍查:斷頭、利多、內線交易。有段時間母親頻頻蹙眉憂心,只緣本是明牌的都被套牢。彼時網路書店興起,我入中文系就讀,頻向母親大量討錢添購文學書,只管滿足自己文藝癖,卻輕藐著錢來錢去的母親總愛盯著電視裡紅紅綠綠的線圖看,隨口一問:套牢是什麼意思。

母親說,就是拿錢填別人的坑了。

我之於母親,是否也是套牢般的存在?

熬過大學研究所,夫妻退休,借閱證從橄欖綠護貝卡變成手機條碼,紙本字典也進化成網路字典。退伍後我房裡原本的老書櫃消失了,父親用舊衣櫃釘成新書櫃置於床邊,母親如我曾從事的書店編輯般按作者序列排列書籍,思考陳設。我不在房裡時,她坐於床緣兩眼放空。思念無益,就隨手取書翻看這些年來以她的生命當墨水印製成的印刷品,數年間早已讀遍架上文字。一日她指指那一套張愛玲,回憶般隨口說:我做小姐的時陣,就看過她的書了。不僅如此,書架上那些作家不僅只是文學史上的標籤,卻也都是她生活裡某個共時的名字。

我生命中有許多事物,是自母親繼承而來的,長像是,口味是,血液裡的墨水也是。如同字母孳乳繁衍,組合成萬千文字。

但那撇捺橫豎組成的文字,隨時間過去,越來越難記住了。我總擔心文藝少女成為母親三十餘年後,怎地越發失憶健忘,不是眼鏡就在鼻樑前卻遍尋不著的傻忘,而是打一把新鑰匙甫出門就不知落在何處的遺忘。

明代《笑贊》裡一則笑話:某人學語,卻忘在河中,涉水來尋,怕話被河水沖走。船家問所遺何物,他說:他忘了一句話。船家說:話也會忘,豈有此理。

他怒回:你撿到為何不早說。

他忘了的那句就是:豈有此理。

是啊,話也會忘,豈有此理?

但我也不想母親忘了任何一句話。

她自字典裡將忘了的字揀回,佐證那些閱讀過的時光。這回重新拿起英漢字典,很多年前看過但這次又翻開A字母讀著,幸虧沒有看到Abandon就宣告放棄。拾掇是不能停歇的,為避免時間模糊了字,漫漶了記憶。

我敬慕所有用字如見神的文字使用者,但卻鮮少承認自己也敬慕母親如隱世不出的文字忠實讀者。

我的媽媽做小姐的時候是文藝少女,至今亦然,她總是捧著字,細讀著,轉過身來卻問我這次回家想吃什麼的,文藝少女。

切手

切到手了。

血從指頭流出,染在昂貴的青森蘋果上。

雖然對這種節儉有一點不好意思,但還是直接把蘋果端上桌了。本來想著另一半會不會覺得雪白的果肉上沾到血而感到困窘,或是覺得我小家子氣。他只說:先包紮傷口吧。

包紮傷口時,想到母親也常被切到手。

怕熱的別進廚房,怕刀砧的也一樣。下廚久了,都知道手上痕跡怎麼來的,鋒利的刀,充滿細菌的魚鰓,熱如烙鐵的鍋邊,冷不防跳起的油爆。手指,手背,手腕,日日都在累積的,勸勉自己稱其為戰士的勳章。

一開始怕,後來漸也不怕了,了解母親怎麼只願意用很便宜的優碘、凡士林、嬰兒油,不願用好一點的護手霜,也不去做美甲或手部美容。只是以前不明白的事,是母親的傷口在我眼裡不知怎麼特別惹眼,刀疤燙疤塗了凡士林,在燈光下泛著的油亮亮的光芒,總覺得像是故意顯擺給我看似的。

真是令人討厭。

這種厭惡的感覺並沒有隨著長大而消失,倒是現在久久返回老家一次,母親就大張旗鼓地,買很貴的食材,花很長的時間煮飯。明明一桌都是自己喜歡的菜,不知道為什麼吃起來就是這麼令人難過。常常都要跟母親說,拜託別煮了,煮一大桌都沒人動,只有我一個人吃。母親只是搪塞著說,會吃啊會吃,你先吃嘛。不明白為何在我心裡,母親好像有意無意的亮著那些陳年的切割傷疤,手看起來比以前更痛了。

其實我也清楚,母親沒有那個意思。

那個討厭的感覺是怎麼來的呢。

在日文裡,「切手」是郵票的意思。

切手原本稱之為「切符手形」(きっぷてがた),「手形」指的是文件上壓的手印,借代為票據、存根的意思;而「切符」,則是將紙張裁剪成小紙片,像一小張平安符,意近中文的剪票,日本的地鐵站常常看到這個字。

因為與母親通信閒談彼此小時候的事情,寫信時,常常用到郵票。

把信件摺好放進信封,寫上地址,拿出一次買來一大張的郵票,沿著一個個小圓孔的虛線小心撕開,變成獨立的郵票,貼上去,丟進郵筒,然後等母親回信。每次把郵票撕開時,總是要想:到底要長大到什麼年紀,才能這樣對著母親,若無其事地像在談論別人的事情般,寫著那些自己明明很受傷的事情。

比方問母親這句話:早知道出生就把你(們)掐死算了。

說出這句話的她,是不是真的不想生?還是生了然而後悔了?

母親那時是用閩南語說的,有時她會說「出世就給汝捏捏死」,有時會換成「出世就給汝挾挾死」,前者是用手捏死,後者是用腳夾死。母親只會在棄絕喪志的時候說下這句話,像是已經工作一整天,一回家看見整屋子亂亂蓬蓬,要求小孩幫忙做個家事,坐在電視前的小孩不幫手,也沒有真的在忙什麼事情,只是拗在那裡爭著兄弟誰做的家事多,誰做得少,誰也不願多做些什麼以免吃虧。或是在工作一整天後,趕回家煮飯,有時就是有那種冰箱剛好剩下不多不少的食材,不煮浪費,組合起來又不美味的日子,勉強拼湊一桌,六十分的材料煮出六十分的餐,已經是滿分的刀工手法,但小孩子隨口一句誠實話恐怕比什麼都傷人:難吃,不喜歡,想去速食店買薯條蘸番茄醬,想吃某某同學媽媽做的焗烤通心粉,學校營養午餐都比你做的好吃。

近廟欺神,每個家裡都發生的事。

有時見母親沉默一陣,強忍著什麼,擦著地板,最後才脫口:煮飯乎恁食又要嫌,早知影出世就給汝挾挾死。

是啊早知如此,剛生產完的她,只要一息尚存,就應該兩腳往內一擠,切斷什麼孽緣般把小孩夾死。

這樣動念的時刻很多,但是到底沒發生。

但我總不明白母親越是傷心怎地卻做得越多,留一桌子被嫌棄的菜餚,又跑了出門買巷口的鍋貼和小菜,或是自己從來也沒吃過幾次的白醬海鮮義大利麵。孩子眼見母親做得更多就越發歉疚,但越是歉疚,卻越要好強地說出更傷人的話,躲開明明自認沒錯又要低頭的窘境:又沒叫你煮,幹嘛自找麻煩。

同樣的話,可以套用在各個場景。比方母親替青春期的我挽面,教我打理外表,偷偷塞給我防曬乳和粉底液;有時,卻看著我的日記,擔心我走了另一條艱困的路,又拼命說服我要我出門打球運動,買很貴的、很男孩子中二氣的牛仔褲,問我有沒有交女朋友,燉轉骨藥給我吃。諸如此類母親與我的價值都不斷在腦裡打架的時刻,我總怒不可遏地吼著母親,別再做這麼多了,又沒叫你做,自找麻煩就罷了,也在找我麻煩。

像極了颱風般不斷吸收水氣、下雨、吸收更多水氣、下更大的雨。一個遞增的循環模式,幾乎可適用於各種親近的關係,各種主題子題,但我們不知道在其中三態變化的是傷口滲出來的血水,也不知道什麼時候該停止。

如果可以拿鍋蓋擋住水蒸氣,凝結成眼淚,停在湯鍋裡就好了。

很多年後,某雜誌以「讀書的女人」為題,訪問了我的母親。主角到底不是我,是母親,趁著我去上廁所時,母親似乎跟採訪記者稍微透露了心聲。等我一出來,隨口一問剛剛說了什麼,母親連同記者攝影眾人訕訕笑說沒有啊什麼都沒說,默契好得以為已經認識數十年。其實我聽得再清楚不過,她剛剛說的是:其實心底還是希望我「變好」。我聽到這句話,但心底沒有什麼太大的波瀾,我猜想得到變好二字極為矛盾複雜的思緒:希望孩子不要這麼辛苦,又不能代替孩子活;不能剝奪孩子的生命,但這個生命卻又是扎實地從她身上伸根出去的。

要切斷這個繫連,是多麼疼痛的一件事情。

比生出我的時候剪斷臍帶還要痛吧。

把這件事情偷偷放在心裡,不要在表面說了,把一些事情放在刀砧上,狠心一點,切開來,流血就流血,分出去的就出去了,分不出去的,她會放在心裡某個角落,而我也會。

撕下郵票的時候,看著兩張明明長得一模一樣的東西,變成了兩張,貼在信封上,寄給遠方的母親。

母親大概也是懷抱這樣的心情撕下郵票的。

包紮完,蘋果在時間裡氧化發黃,血漬看起來也就沒有那麼明顯,像一小塊水傷,味道沒什麼變化。

如果我是我自己的伴侶,看到這個人明明切到手了卻不先包紮傷口,好像故意展示著傷痕,我是不是也會生氣起來,質問著:又沒叫你切──不知道為什麼,總有那麼一些些時候,心裡其實希望這樣的循環可以再出現一次:聽到「又沒叫你」怎樣怎樣的,然後越是被推開,越是做更多,勾起所有負欠的感受,像是打開鍋蓋,讓淚水重新蒸發、凝結、落下。繼續用語言的刀、給予與奉獻的刀,割劃對方,刀刀都要見血。

但是他沒有。

幸好他沒有。

我想起母親,想跟她說,循環在這裡停止了。

有很多人說過這句話:愛的相反不是恨,愛的相反是不愛,而恨是愛的另一面。這話已經取代了愛是無怨無悔的奉獻一語,變成新時代的陳腐金句。然而我總是在切肉的時候想著,愛恨比較像是流理臺上的菜刀與砧板。

如果言盡至此有人遂順理成章地接:傷人的恨一定是菜刀,愛是抵擋恨的砧板。

那就錯了。我想的,恰恰相反。

比較多時候,愛是失控的那一方,以為可以解決一切事情。

很多時候是砧板讓刀看見自己的無能。

愛的無能。

我很慶幸自己看見了這種無能。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。