商品簡介

作者簡介

序

目次

書摘/試閱

商品簡介

「對文明謙虛,對祖先謙虛,獻一炷香來念《心經》,是現代人改變情緒的第一步。」

——胡蘭成

★民國才子胡蘭成,1966年應邀在名古屋以日文演講《心經》,中文譯本在台出版。

★翻譯家劉慕沙審定監修

★朱天文專文作序

多年來,喜愛胡老師中文著作的讀者,一直渴望能閱讀他的日文撰述。尤其此書《心經隨喜》。──朱天文

這是志士的胡蘭成,以他流亡的生命體會,為我們講述的心經。

1966年胡蘭成亡命日本,應邀在名古屋講述心經,這段期間,流亡如新,深感生命彷彿在蕭條之境中,才更能體會創造的生機。所以胡蘭成說:「比起佛僧,志士更親近般若心經。」

胡蘭成講《心經》,彷彿是在聊生活、談時局、說歷史、觀賞藝術,但談著聊著,卻又印證了佛法不離人生。

˙般若心經的「心」亦好比是草的「芯」。現在已是春天,草長出了芽。你看那樣柔弱的東西,卻能破土而出,是因其生命之芯無比堅強。

˙只要無心虛懷,就能明白世事所映照出來的文明的肯定。般若心經就是說的這種明白與肯定,也把人世的風景說了出來。

˙五蘊皆空的修行就是佛教的「戒」、儒家的「節」、道教的「損」(減少),還像日本神道的「祓」,字雖不同,卻是同一件事。

˙若能從因果律中解脫出來,則當下即可以擺脫宿命。人類的智慧與風流的極致,照《易經》所說的,就是要依從和擺脫因果律之事。最後在因果律不可抵達的地方產生了意想不到的幸運。

˙色即是造形,空依造形而表現。空是被創造之物,非自然界的空間。書法與篆刻不只是因布白(線與線之間)而生空,線條本身即是空。

˙寂滅是物之始,是尚未發生喜怒哀樂之前的境地,潛伏著創造性。

˙無得亦可說是「大得」。我們文明中的「得」字不同於佔有。無求,則物主動向我而來,因此獲得富貴亦是歡喜之事。我們不是要佔有物,而是與物保持良好關係的共存。

˙不知「無」的境地,不能使用正形正色正音,而費盡心思扭曲使之成為一種趣味,只能說是無明的作為。

這本書孕育了胡蘭成之後寫作《禪是一枝花》的思想核心。

【裝幀特色】

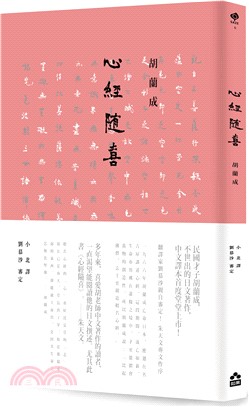

當年胡蘭成在日本出版的《心經隨喜》,在素樸的硬紙盒匣內,是一本靛藍布衣包著的精裝書、黑墨燙的書名,外面裹著一層薄如蟬翼的油紙,扉頁內還有胡蘭成親筆書臨的心經全文,以特別的銀色油墨印刷。真如作者朱天文序中所說,「裝禎優質得可以傳家,賞心悅目像一件手工逸品」。

此書第一次出版中文版時,在設計上,我們把原書扉頁中胡老師的書法抽出,用在紅色的封面上,書衣外包一層半透明的紙張,讓兩層不同材質的紙張與胡老師的書法產生對話,也就是一種「相映」,再將胡老師原題的書名「心經隨喜」四字燙上黑墨。當這個設計完成時,看著它,只覺得就和讀這書時所感受到的啟發一樣,更有一種歡喜。

——胡蘭成

★民國才子胡蘭成,1966年應邀在名古屋以日文演講《心經》,中文譯本在台出版。

★翻譯家劉慕沙審定監修

★朱天文專文作序

多年來,喜愛胡老師中文著作的讀者,一直渴望能閱讀他的日文撰述。尤其此書《心經隨喜》。──朱天文

這是志士的胡蘭成,以他流亡的生命體會,為我們講述的心經。

1966年胡蘭成亡命日本,應邀在名古屋講述心經,這段期間,流亡如新,深感生命彷彿在蕭條之境中,才更能體會創造的生機。所以胡蘭成說:「比起佛僧,志士更親近般若心經。」

胡蘭成講《心經》,彷彿是在聊生活、談時局、說歷史、觀賞藝術,但談著聊著,卻又印證了佛法不離人生。

˙般若心經的「心」亦好比是草的「芯」。現在已是春天,草長出了芽。你看那樣柔弱的東西,卻能破土而出,是因其生命之芯無比堅強。

˙只要無心虛懷,就能明白世事所映照出來的文明的肯定。般若心經就是說的這種明白與肯定,也把人世的風景說了出來。

˙五蘊皆空的修行就是佛教的「戒」、儒家的「節」、道教的「損」(減少),還像日本神道的「祓」,字雖不同,卻是同一件事。

˙若能從因果律中解脫出來,則當下即可以擺脫宿命。人類的智慧與風流的極致,照《易經》所說的,就是要依從和擺脫因果律之事。最後在因果律不可抵達的地方產生了意想不到的幸運。

˙色即是造形,空依造形而表現。空是被創造之物,非自然界的空間。書法與篆刻不只是因布白(線與線之間)而生空,線條本身即是空。

˙寂滅是物之始,是尚未發生喜怒哀樂之前的境地,潛伏著創造性。

˙無得亦可說是「大得」。我們文明中的「得」字不同於佔有。無求,則物主動向我而來,因此獲得富貴亦是歡喜之事。我們不是要佔有物,而是與物保持良好關係的共存。

˙不知「無」的境地,不能使用正形正色正音,而費盡心思扭曲使之成為一種趣味,只能說是無明的作為。

這本書孕育了胡蘭成之後寫作《禪是一枝花》的思想核心。

【裝幀特色】

當年胡蘭成在日本出版的《心經隨喜》,在素樸的硬紙盒匣內,是一本靛藍布衣包著的精裝書、黑墨燙的書名,外面裹著一層薄如蟬翼的油紙,扉頁內還有胡蘭成親筆書臨的心經全文,以特別的銀色油墨印刷。真如作者朱天文序中所說,「裝禎優質得可以傳家,賞心悅目像一件手工逸品」。

此書第一次出版中文版時,在設計上,我們把原書扉頁中胡老師的書法抽出,用在紅色的封面上,書衣外包一層半透明的紙張,讓兩層不同材質的紙張與胡老師的書法產生對話,也就是一種「相映」,再將胡老師原題的書名「心經隨喜」四字燙上黑墨。當這個設計完成時,看著它,只覺得就和讀這書時所感受到的啟發一樣,更有一種歡喜。

作者簡介

胡蘭成(1906-1981),原名胡積蕊,浙江紹興人,中國近代作家。抗戰期間在汪精衛政府裡擔任宣傳部次長、法制局長等職,故戰後遭到通緝,輾轉流亡至日本。一九四四年與名作家張愛玲結婚,三年後離婚。一九七四年,胡蘭成獲准回台,任教於文化大學,之後在台灣先後出版了《山河歲月》、《今生今世》、《禪是一枝花》,既引起很大的迴響,又惹來巨大的批評。七六年胡蘭成回日本,一九八一年病逝於東京福生市。胡蘭成在日本期間,結識諾貝爾物理學獎得主湯村秀樹、大數學家岡潔,以及文壇、政界許多名士,他們彼此以文會友,抒發志向,對胡蘭成後期思想也產生許多影響。

小北,本名朱永鋒。大一時接觸胡蘭成著作,深受影響,立志追隨,並開始整理、翻譯胡蘭成史料。二一一年試譯胡蘭成日文遺作《心經隨喜》、《寄日本人》、《建國新書》等書。

【審定者簡介】

劉慕沙(1935-2017),本名劉惠美,台灣省苗栗銅鑼人。省立新竹女高畢業。曾任小學教員。著有《春心》短篇小說及散篇散文。從事日本文學譯作達四十年,除複行本芥川獎作品集、日本現代小說選等多冊外,於日本文學大家菊池寬、志賀直哉、石川達三、川端康成、井上靖、三島由紀夫、遠藤周作、曾野綾子、佐藤愛子、安部公房、源式雞太、大江健三郎等名家之長短篇代表作,均有各別專集譯作,已結集成冊出版者達三十餘種。另有橫光利一、谷崎潤一郎、中河與一等散篇譯作。

小北,本名朱永鋒。大一時接觸胡蘭成著作,深受影響,立志追隨,並開始整理、翻譯胡蘭成史料。二一一年試譯胡蘭成日文遺作《心經隨喜》、《寄日本人》、《建國新書》等書。

【審定者簡介】

劉慕沙(1935-2017),本名劉惠美,台灣省苗栗銅鑼人。省立新竹女高畢業。曾任小學教員。著有《春心》短篇小說及散篇散文。從事日本文學譯作達四十年,除複行本芥川獎作品集、日本現代小說選等多冊外,於日本文學大家菊池寬、志賀直哉、石川達三、川端康成、井上靖、三島由紀夫、遠藤周作、曾野綾子、佐藤愛子、安部公房、源式雞太、大江健三郎等名家之長短篇代表作,均有各別專集譯作,已結集成冊出版者達三十餘種。另有橫光利一、谷崎潤一郎、中河與一等散篇譯作。

序

【作者自序】

溫庭筠的詞:

照花前後鏡

花面交相映

─花間集─

印度的佛法與中國的黃老,是照映出日本文明的前後兩面鏡。對中國人來說,佛法與日本的神道,亦是兩面鏡。如果能因為我這本著作,讓印度人將日本和中國視如東方諸佛世界,則真是可感激的。

我們中國與日本自有黃老、神道,亦尚有齊家治國平天下之道,唯佛教的傳入仍可謂功德無量。如果說文明在於它自身的展現,那麼佛教已然展現了我們的文明。

前此唐君毅先生夫人來日本,有幸聆聽夫人彈奏古琴。其中一曲令我心安靜下來,讚歎再三。他們告以此乃佛曲,是普安禪師所作的《普安咒》。中國的音樂裡有道調,有黃老的仙樂,也有儒教的雅樂。有謂道調仙意飄渺,雅樂雅正幽淡,我始知除此之外尚有佛曲。《普安咒》異於印度原本的梵音,確實是屬於中國的,而且是黃老、儒教之外的另一種新情操;如水滴落岩石或古木,既無反射之音亦無回音,是一種沉色素樸、踏實的慈悲之音。

中國自南北朝至隋唐,以寺院和石窟造像的興盛,革新了中國文明的表現;但後來日漸衰微,佛教遂脫卻其原來的造形,成為白居易與蘇東坡詩歌的悟境;之後,《西遊記》產生,遂以中國的新造形展現了有關佛教事物的種種。明朝以來中國民間對觀音菩薩和西天極樂世界的嚮往,便是來自《西遊記》,我認為那是再可喜不過了。《西遊記》的快活裡透著一份沉色素樸,讓我感受到《普安咒》佛曲那種情操。

同一時期日本亦完成了奈良和京都的寺院建造,佛教帶來的日本人的新情操,催生了《平家物語》。如果沒有佛教的傳入,或許也不會有《平家物語》和芭蕉的俳句。《平家物語》之悲猶有佛教色彩生鮮之處,到了芭蕉詩歌那種沉色素樸的況味,可以說並非佛教影響到日本情操,而是以日本情操自生的。佛教之於日本人,與其說是盂蘭盆舞,或是街坊常見的臨濟宗,乃至某教派之類的信仰,毋寧說是全然在無所覺察的地方化成了日本情操。全世界無可追隨的和服那種沉色,是很佛教化的。而印度少了這股沉色的況味。日本神道除了紅、白、茄紫三色之外,還又多了淡茶沉色,這對日本文明來說,著實是值得慶幸。

相對於此,西洋的天主教早在唐朝以前即曾傳入中國,卻沒有留下任何痕跡。及至明朝,神父再度東來,雖然對自然科學有所助益,之於情操卻是毫無影響。清初,儘管康熙瓷曾採用西洋彩繪,乃至太平天國兵亂甚至使用過天主教的稱號,也都船過水無痕,對中國人的情操沒有發生任何作用。中日兩國詩人率多熟悉佛教,天主教徒卻無一人成為詩人。

縱使洛陽和大同的佛寺佛像營造逐漸衰疲,奈良與京都的寺院建造亦已過去,佛教仍以中國人與日本人的新情操存活下來,並且日新又新的生發出新的造形。相形之下,現今西式的大樓和公寓之類的建造,絕無可能成為我們的新情操,這種營造的風氣一旦過去,在我們的人生顯然也不會留下任何痕跡。

作為美術造形,我們中國和日本幾乎從不採用印度的建築。寮國和泰國的佛寺保有印度的原貌,日本、朝鮮和中國卻各有自己的建築風格。唯獨佛像彫刻曾經模仿過印度,卻也沒有持續多久。對於佛教教義的深入鑽研,亦沒有長久堅持下去。要說各宗派的分歧在於教義,不如說是各自的風格形成所造成的歧異。

如此看來,原原本本仿傚現今西洋的造形,只會造成情操上的空白。制度也是一種造形。我認為日本與中國的政治制度,務必與我們日本的房屋與庭園,與我們中國的天壇和皇城相稱才好。不過,現今北京人民大會堂的建築,倒也透露出毛澤東對皇城的一絲浪漫遐思。

中國自秦漢時代便已與希臘、羅馬交通往來,洛陽酒女還把羅馬的玉珠當耳墬,卻也沒有自彼方引入任何哲學上的東西或其他什麼,其態度是無所禁忌的順其自然。而今我們對於西洋,當然更不該有一味仿傚的執著。對於外來之物,需要什麼,不需要什麼,選擇標準亦不甚高明。其實,只要無心虛懷以對,自然就可以分辨出會留存的或會流逝的。

只要無心虛懷,就能明白世事所映照出來的文明的肯定。般若心經就是說的這種明白與肯定,也把人世的風景說了出來。

我曾經發願,中國之亂平復以後,立即要邀請高僧,於杭州西湖的昭慶寺舉行一場大法事,不分敵友恩仇,無差別的去超度中日戰爭和大東亞戰爭的陣亡者,戰爭結束後遭處決的汪兆銘政府有關人員,後來死在國共內戰、韓戰、越戰戰場上的冤魂,以及這三十年來民間因戰亂而流離死亡者。也就是說,要對死者的亡靈說明白他們生前做過什麼,為何而死,天道悠悠,是非平等,他們每一個人都當受到祀奉,希望他們能夠無悔無恨,且對我們先人的作為予以肯定。可說如此化解亡者之怨,乃是對生者有益。可惜舉行大法事的夙願至今未遂,只得先以此講經的功德為亡者祈福。

我這本著作是經「ジャ─ナル日報社」水野氏提議,加上於名古屋市講經時結下的善緣,才執筆開寫的。因有梅田美保女士為我潤筆和謄寫,我才敢於用日文書寫,要說是兩人合作而成,我亦歡喜。再就是寫作此書時,有一股請保田與重郎先生過目的渴望。

自今春丙午年二月開始,至八月的今日,終於寫完這本書,正值作此序文的階段。剛才暫時擱筆,往筑波山神社的參道上散步,只覺山也因暑氣而沉靜。途中,頭上一陣雷鳴,我遂想起道教的一則故事:某名山石窟裡藏有一冊祕經,由於天機不可洩露,白雲和雷電乃禁止攜出此經。我笑笑,倒是喜愛這一聲強而有力的雷鳴。

胡蘭成 一九六六年 八月十四日

【序】

比起佛僧,志士更親近般若心經 朱天文

上個世紀六○年代中期,流亡日本的胡蘭成老師應邀在名古屋講《心經》,之後,一九六六年從二月到六月,以日文寫成書,這是胡老師的第一本日文書。

一九五○年胡老師離開大陸,自香港偷渡至日本,在靜岡清水市池田篤紀家暫居半年,每天去教日文的先生那裡,開始學日文。因池田的安排,每月給《每日新聞》寫三篇稿,又去各地演講,都是由池田翻譯。

這段期間,流亡如新。就像宋亡有志士東渡日本乞兵,終知難為,削髮入寺。而明末朱舜水,得到德川家族水戶藩第二代藩主禮遇,水戶儒學的尊王思想,兩百年後成為反幕府的精神指導,遂致大政奉還,明治維新。

十五年後,胡老師講經,那圖像,不是講壇華慢,不是五彩旌幡,卻血騎憑陵雜風雨,(一九六六年文化大革命)。他講經站在那裡,寂然如水,好似蘇軾遙寄諸葛亮在五丈原揮師北伐,萬騎出漢巴,說是「吏士寂如水,蕭蕭聞馬檛」,是那種寂。此所以胡老師才會說:「比起佛僧,志士更親近般若心經。」

當年這本由「筑波山梅田開拓筵」印行的精裝匣冊,年年再版,我手上這本是三版,昭和四十六年(一九七一)九月印製,裝禎優質得可以傳家,賞心悅目像一件手工逸品。我聽過石刻家山田光造說:「胡先生的日文寫作很特別,常常不合文法,卻正是魅力所在,如果把他修飾得合乎日文,反而失掉什麼似的。」

多年來,喜愛胡老師中文著作的讀者,一直渴望能閱讀他的日文撰述。尤其此書《心經隨喜》,有人索性在網上徵求譯者,幾年之間,有慈濟大學東方語文系的教授欲譯未成,又有佛光藝術研究所的老師嘗試譯了開頭,也不成。結果一位不相干的大陸年輕人小北,竟叫他給譯了出來。

初時,只知小北是胡迷,發願以胡老師的日文著作為讀本來精進日文,而就執筆逕自譯起來,譯完一章寄給網友們一章。我每次輾轉獲得譯文,並不當真,也看也不看,唯對小北這股熱勁傻勁,說是感佩,想想還是咋舌的成份多一些。這樣,一本書譯完了。無人當真的,竟也出版社聞風來接洽了。沒有可能之事,誰知都成了可能。

所以請我母親劉慕沙出山,自五月至六月,將譯文逐字逐句校訂後,寄給杜至偉修正完,再重頭順一次,斟酌確認,定稿時已是七月盛暑。本來大陸簡體字版已付梓在即的,終究審批不准。這次,仍然是,繁體字版先出了。

二○一二年一月十二日

溫庭筠的詞:

照花前後鏡

花面交相映

─花間集─

印度的佛法與中國的黃老,是照映出日本文明的前後兩面鏡。對中國人來說,佛法與日本的神道,亦是兩面鏡。如果能因為我這本著作,讓印度人將日本和中國視如東方諸佛世界,則真是可感激的。

我們中國與日本自有黃老、神道,亦尚有齊家治國平天下之道,唯佛教的傳入仍可謂功德無量。如果說文明在於它自身的展現,那麼佛教已然展現了我們的文明。

前此唐君毅先生夫人來日本,有幸聆聽夫人彈奏古琴。其中一曲令我心安靜下來,讚歎再三。他們告以此乃佛曲,是普安禪師所作的《普安咒》。中國的音樂裡有道調,有黃老的仙樂,也有儒教的雅樂。有謂道調仙意飄渺,雅樂雅正幽淡,我始知除此之外尚有佛曲。《普安咒》異於印度原本的梵音,確實是屬於中國的,而且是黃老、儒教之外的另一種新情操;如水滴落岩石或古木,既無反射之音亦無回音,是一種沉色素樸、踏實的慈悲之音。

中國自南北朝至隋唐,以寺院和石窟造像的興盛,革新了中國文明的表現;但後來日漸衰微,佛教遂脫卻其原來的造形,成為白居易與蘇東坡詩歌的悟境;之後,《西遊記》產生,遂以中國的新造形展現了有關佛教事物的種種。明朝以來中國民間對觀音菩薩和西天極樂世界的嚮往,便是來自《西遊記》,我認為那是再可喜不過了。《西遊記》的快活裡透著一份沉色素樸,讓我感受到《普安咒》佛曲那種情操。

同一時期日本亦完成了奈良和京都的寺院建造,佛教帶來的日本人的新情操,催生了《平家物語》。如果沒有佛教的傳入,或許也不會有《平家物語》和芭蕉的俳句。《平家物語》之悲猶有佛教色彩生鮮之處,到了芭蕉詩歌那種沉色素樸的況味,可以說並非佛教影響到日本情操,而是以日本情操自生的。佛教之於日本人,與其說是盂蘭盆舞,或是街坊常見的臨濟宗,乃至某教派之類的信仰,毋寧說是全然在無所覺察的地方化成了日本情操。全世界無可追隨的和服那種沉色,是很佛教化的。而印度少了這股沉色的況味。日本神道除了紅、白、茄紫三色之外,還又多了淡茶沉色,這對日本文明來說,著實是值得慶幸。

相對於此,西洋的天主教早在唐朝以前即曾傳入中國,卻沒有留下任何痕跡。及至明朝,神父再度東來,雖然對自然科學有所助益,之於情操卻是毫無影響。清初,儘管康熙瓷曾採用西洋彩繪,乃至太平天國兵亂甚至使用過天主教的稱號,也都船過水無痕,對中國人的情操沒有發生任何作用。中日兩國詩人率多熟悉佛教,天主教徒卻無一人成為詩人。

縱使洛陽和大同的佛寺佛像營造逐漸衰疲,奈良與京都的寺院建造亦已過去,佛教仍以中國人與日本人的新情操存活下來,並且日新又新的生發出新的造形。相形之下,現今西式的大樓和公寓之類的建造,絕無可能成為我們的新情操,這種營造的風氣一旦過去,在我們的人生顯然也不會留下任何痕跡。

作為美術造形,我們中國和日本幾乎從不採用印度的建築。寮國和泰國的佛寺保有印度的原貌,日本、朝鮮和中國卻各有自己的建築風格。唯獨佛像彫刻曾經模仿過印度,卻也沒有持續多久。對於佛教教義的深入鑽研,亦沒有長久堅持下去。要說各宗派的分歧在於教義,不如說是各自的風格形成所造成的歧異。

如此看來,原原本本仿傚現今西洋的造形,只會造成情操上的空白。制度也是一種造形。我認為日本與中國的政治制度,務必與我們日本的房屋與庭園,與我們中國的天壇和皇城相稱才好。不過,現今北京人民大會堂的建築,倒也透露出毛澤東對皇城的一絲浪漫遐思。

中國自秦漢時代便已與希臘、羅馬交通往來,洛陽酒女還把羅馬的玉珠當耳墬,卻也沒有自彼方引入任何哲學上的東西或其他什麼,其態度是無所禁忌的順其自然。而今我們對於西洋,當然更不該有一味仿傚的執著。對於外來之物,需要什麼,不需要什麼,選擇標準亦不甚高明。其實,只要無心虛懷以對,自然就可以分辨出會留存的或會流逝的。

只要無心虛懷,就能明白世事所映照出來的文明的肯定。般若心經就是說的這種明白與肯定,也把人世的風景說了出來。

我曾經發願,中國之亂平復以後,立即要邀請高僧,於杭州西湖的昭慶寺舉行一場大法事,不分敵友恩仇,無差別的去超度中日戰爭和大東亞戰爭的陣亡者,戰爭結束後遭處決的汪兆銘政府有關人員,後來死在國共內戰、韓戰、越戰戰場上的冤魂,以及這三十年來民間因戰亂而流離死亡者。也就是說,要對死者的亡靈說明白他們生前做過什麼,為何而死,天道悠悠,是非平等,他們每一個人都當受到祀奉,希望他們能夠無悔無恨,且對我們先人的作為予以肯定。可說如此化解亡者之怨,乃是對生者有益。可惜舉行大法事的夙願至今未遂,只得先以此講經的功德為亡者祈福。

我這本著作是經「ジャ─ナル日報社」水野氏提議,加上於名古屋市講經時結下的善緣,才執筆開寫的。因有梅田美保女士為我潤筆和謄寫,我才敢於用日文書寫,要說是兩人合作而成,我亦歡喜。再就是寫作此書時,有一股請保田與重郎先生過目的渴望。

自今春丙午年二月開始,至八月的今日,終於寫完這本書,正值作此序文的階段。剛才暫時擱筆,往筑波山神社的參道上散步,只覺山也因暑氣而沉靜。途中,頭上一陣雷鳴,我遂想起道教的一則故事:某名山石窟裡藏有一冊祕經,由於天機不可洩露,白雲和雷電乃禁止攜出此經。我笑笑,倒是喜愛這一聲強而有力的雷鳴。

胡蘭成 一九六六年 八月十四日

【序】

比起佛僧,志士更親近般若心經 朱天文

上個世紀六○年代中期,流亡日本的胡蘭成老師應邀在名古屋講《心經》,之後,一九六六年從二月到六月,以日文寫成書,這是胡老師的第一本日文書。

一九五○年胡老師離開大陸,自香港偷渡至日本,在靜岡清水市池田篤紀家暫居半年,每天去教日文的先生那裡,開始學日文。因池田的安排,每月給《每日新聞》寫三篇稿,又去各地演講,都是由池田翻譯。

這段期間,流亡如新。就像宋亡有志士東渡日本乞兵,終知難為,削髮入寺。而明末朱舜水,得到德川家族水戶藩第二代藩主禮遇,水戶儒學的尊王思想,兩百年後成為反幕府的精神指導,遂致大政奉還,明治維新。

十五年後,胡老師講經,那圖像,不是講壇華慢,不是五彩旌幡,卻血騎憑陵雜風雨,(一九六六年文化大革命)。他講經站在那裡,寂然如水,好似蘇軾遙寄諸葛亮在五丈原揮師北伐,萬騎出漢巴,說是「吏士寂如水,蕭蕭聞馬檛」,是那種寂。此所以胡老師才會說:「比起佛僧,志士更親近般若心經。」

當年這本由「筑波山梅田開拓筵」印行的精裝匣冊,年年再版,我手上這本是三版,昭和四十六年(一九七一)九月印製,裝禎優質得可以傳家,賞心悅目像一件手工逸品。我聽過石刻家山田光造說:「胡先生的日文寫作很特別,常常不合文法,卻正是魅力所在,如果把他修飾得合乎日文,反而失掉什麼似的。」

多年來,喜愛胡老師中文著作的讀者,一直渴望能閱讀他的日文撰述。尤其此書《心經隨喜》,有人索性在網上徵求譯者,幾年之間,有慈濟大學東方語文系的教授欲譯未成,又有佛光藝術研究所的老師嘗試譯了開頭,也不成。結果一位不相干的大陸年輕人小北,竟叫他給譯了出來。

初時,只知小北是胡迷,發願以胡老師的日文著作為讀本來精進日文,而就執筆逕自譯起來,譯完一章寄給網友們一章。我每次輾轉獲得譯文,並不當真,也看也不看,唯對小北這股熱勁傻勁,說是感佩,想想還是咋舌的成份多一些。這樣,一本書譯完了。無人當真的,竟也出版社聞風來接洽了。沒有可能之事,誰知都成了可能。

所以請我母親劉慕沙出山,自五月至六月,將譯文逐字逐句校訂後,寄給杜至偉修正完,再重頭順一次,斟酌確認,定稿時已是七月盛暑。本來大陸簡體字版已付梓在即的,終究審批不准。這次,仍然是,繁體字版先出了。

二○一二年一月十二日

目次

朱天文序

保田與重郎序

自序

第一回

第二回

第三回

第四回

第五回

第六回

第七回

保田與重郎序

自序

第一回

第二回

第三回

第四回

第五回

第六回

第七回

書摘/試閱

第一回

般若心經是一篇極度歸納了印度文明的經文,恰如《大學》此文最簡要地概括了中國文明。心經凡二百六十字,大學原文亦不過二百零六字,兩者都是作成於大約兩千五百年前。世界上在兩千五百年前出現而與此並立的,還有幾何學的幾條公理。那個時代,人類智慧創造力的不可思議,完全令人吃驚。

文明一旦達到「無」的境界,就已超越進化論,成為常道,可以永遠用之不竭。隨著它的不斷演化與發展,人類雖在「有」的一面,即知識與技術上凌駕於祖先,但在「無」的一面,即人格與智慧上,卻沒有比我們的祖先進步多少。就數學而言,即便定理和公式在不斷增加,其基本定理即所謂的公理卻一直沒有什麼改變。

老子說:「知其白,守其黑。」我們既要知其進化的一面,亦應懂得守其根本的一面,即超越進化的一面。土井晚翠 (註1)說,自荷馬以後至今,西洋文學便再沒有什麼新的創造。但有別於荷馬的是,歐幾里得所寫的《幾何學》一書雖已歷經兩千年,我們今日仍必須從頭去學習它。對文明謙虛,對祖先謙虛,獻一炷香來念心經,則是現代人改變情緒的第一步。

我在這裡講般若心經,亦是承ジャ-ナル日報社水野社長之善願,願以此功德來祈禱世界和平與人心潔淨。

中日兩國經由佛教結緣,原本始於遣唐使。日本人前往中國學佛,弘法大師(註2)為其代表,中國的高僧亦紛紛東渡日本。其中最有名的是鑑真與祖元。鑑真大師為進一步弘揚佛教,隻身前來日本,而祖元法師是在宋亡之際,為逃蒙古兵之難,毋寧說是政治亡命。繼祖元之後,幾名志士亦亡命日本,做了和尚。因祖元這班人,禪宗纔得以在日本弘揚。禪宗傳揚的是一種氣魄。幾百年後的今天,我亦以政治亡命者的身分在這裡講般若心經。

本來佛教與其說是宗教,不如說是志士的修行。約兩千五百年前的印度,敗戰於波斯,當時釋迦即是被佔領國之人,他心裡充滿了敗戰國人的苦惱,文明的反省,以及對潔淨與延喜的嚮往,對不敗不亡之道的追求。釋迦的修行,也成了他的行動與教化。此後印度人得以心志堅強,遂有後來的阿育王完成了印度統一與復興的大業。我在這裡講心經,亦是希望能夠讓眾人心志堅強,驅除現代的煩惱,重建國家,創造和睦美好的家庭。

現代的建築工程,機械動力雖強大,現代人的內心卻出乎意外的脆弱。般若心經的「心」亦好比是草的「芯」。現在已是春天,草長出了芽。你看那樣柔弱的東西,卻能破土而出,是因其生命之芯無比堅強。那個芯不是鋼筋混凝土中如鋼筋一樣硬的芯,而是生命之芯。若把一顆芽剝開來看看,卻是見不到那樣的芯,如同將芭蕉的莖一層一層地剝開,到頭來也看不到芯。但無論是草還是芭蕉,確有那樣一顆生命之芯。

人的心在腹中,不在心臟裡。那是生命之芯,恰似草芯,是解剖無法找到的。現在雖按生理學所言,腦替代了心云云,但腦是後起之物,在以前,生命自身即智慧,不憑藉任何思想--亦即由腹決定,而非頭腦決定。是整個生命去體驗,而非所謂的大腦這種局部之物去體驗。大人物的智慧與魄力即在此。

現在來說「摩訶般若波羅蜜多心經」這個題目。

摩訶即大,般若即智慧,波羅蜜多意為度,這些字都是音譯。因為這些字在梵文原典裡都是古語,並非釋迦當時的語文,而是以原原本本的原型保存下來。下面舉《萬葉集》裡的例子來說明。

保田與重郎先生著《日本美術史 (三)》(在《藝術新潮》三月號連載)說,「《萬葉集》的原型文學,比起《萬葉集》的形成至今,有著更久遠的歷史。這就意味著《萬葉集》原始的形成比神武天皇皇紀歷年更久遠。而且從《古事記》上卷整理出來的歌謠中,時常可見驚人的古體的痕跡。」

釋迦的說教亦是如此,時時出現一些令人吃驚的古體或古語。印度大乘佛教經典的原型語文,是早於釋迦時代至少一千五百年以上的達羅毗圖人的文明所創造的語言。這些字在漢譯中特別以音譯來表示。

譬如古語所說的仁、義二字,因產生於距今十分久遠的時代,幾乎不可能用新的字來代替或者意譯。除事務性的用語之外,我們祖先創造的文明的形態,用以表達的若干字義和語意竟是如此的絕對。

正如中國文章裡「悠」字不能用「久」字來代替,心經裡「摩訶」這一古語,亦不能譯為大。久是相對的長時間,是有限度的,悠則是無限的絕對的長時間。摩訶是無法用量尺來度量的大。豐臣秀吉(註3)與加藤清正建造城池的偉大,是因灌入石板之間的是當時的人世風景與人們的魄力和誠摯,遠非今日的高樓大廈與高速公路可比。(註4)比起現代的工程與大量生產物,還不如唰一聲打開一把日本扇,更有著一統山河之感。和服的風姿使日本人展現出「天地人」這樣堂堂的人物形象。成為這樣的人,則可以治天下,亦可以成仙成佛。

般若即智慧,智慧亦相當於日本三種神器之一的鏡子的德行。我們太古時代的祖先把鏡子和太陽月亮連結起來,因而說萬物歷然皆在。智慧的修行,首先是清晰的觀照世界,懂得感激,始知幸福。現在是早春,梅花盛開,花開的聲音與春風的相契,是生命的知性與智慧,也是我所尊敬的保田與重郎先生的文章。

此摩訶般若心經是釋迦講觀音菩薩修行之經,觀音菩薩相當於中國的女媧,或日本的天照大神,是遠古新石器時代之初的菩薩。女媧煉五色石補天,天照大神出入巖戶,都與新石器有關。觀音菩薩的原始造像是手持淨瓶與楊柳枝,那淨瓶大概是陶器,楊柳枝有可能由稻穗轉變而來,到底都是新石器時代使用陶器與開始農作的紀念之物。《西遊記》裡有孫悟空祈頌觀音曰「汝乃七佛之師」,這與歷史是相符的,觀音菩薩是佛的先輩。

我在《山河歲月》裡寫道,舊石器時代人是無明的,文明始於新石器時代,在日本則是神代。今再看印度,則觀音菩薩和諸古佛都與農作有關。關於觀音菩薩,除了淨瓶與楊柳枝,又有水月觀音之說,水與月之寶貴,還是農業文明之故。又、普陀觀音的造像是魚籃觀音,增添了紫竹林與蓮花池,都有著農業的因素。觀音以外,諸古佛亦都是蓮花寶座。

文明的開始,是在新石器時代,文明的造形之完成,則介於銅器時代與鐵器時代之間。亦即在中國是孔子時代,在印度是釋迦時代,在西洋是希臘時代,當時的產業的程度為了祭祀,為了天下統一,為了表現飲食車服宮室器皿的禮儀,把文明的造形發揮得淋漓盡致,沒有過剩,亦沒有不足。因而在中國、日本、印度、希臘,幾乎同時盛開了一次文明之花。此後,雖然產業不斷進步,文明的本質並沒能創新,只是在文明的造形上出現了新的樣式。因此,我認為我的朋友保田與重郎先生的〈農業文明論〉與〈王朝文學論〉,已然超越了重農主義、重商主義等小格局的經濟學領域,是莊嚴的文明的大見識。

《易經》不講進化,只說變化,一旦達到文明的極致與「無」的境界,就不再有應該被否定或被修正的東西。但西洋雖是自希臘時代就已有數學,卻不明白生活中尚有無的境界。之後西洋的歷史雖幾經變革,但始終悟不了無,不能形成文明。從這點來說,文明恰似做飯或煮豆,若是中途煮不好,重新再煮也沒有用。即便是核時代,若沒有文明,則什麼也做不成。

因此,我們若明白了這個道理,就該自今日起從頭學習數學,原汁原味讀《大學》與《萬葉集》,還要完完整整誦念般若心經。

註1:土井晚翠(1871-1952),日本詩人,代表作有詩集《曉鐘》、《遊子吟》等。

註2:弘法大師即空海(774-835),空海是其諡號。日本真言宗的開山祖師。

註3:豐臣秀吉(1537-1598),日本戰國時代、安土桃山時代的武將及大名。所蓋的大 ?城,是日本三大名城之一。

註4:加藤清正(1562-1611),日本安土桃山時代、江戶時代的武將及大名。曾參與建 造的熊本城、名古屋城都是日本的名城。

般若心經是一篇極度歸納了印度文明的經文,恰如《大學》此文最簡要地概括了中國文明。心經凡二百六十字,大學原文亦不過二百零六字,兩者都是作成於大約兩千五百年前。世界上在兩千五百年前出現而與此並立的,還有幾何學的幾條公理。那個時代,人類智慧創造力的不可思議,完全令人吃驚。

文明一旦達到「無」的境界,就已超越進化論,成為常道,可以永遠用之不竭。隨著它的不斷演化與發展,人類雖在「有」的一面,即知識與技術上凌駕於祖先,但在「無」的一面,即人格與智慧上,卻沒有比我們的祖先進步多少。就數學而言,即便定理和公式在不斷增加,其基本定理即所謂的公理卻一直沒有什麼改變。

老子說:「知其白,守其黑。」我們既要知其進化的一面,亦應懂得守其根本的一面,即超越進化的一面。土井晚翠 (註1)說,自荷馬以後至今,西洋文學便再沒有什麼新的創造。但有別於荷馬的是,歐幾里得所寫的《幾何學》一書雖已歷經兩千年,我們今日仍必須從頭去學習它。對文明謙虛,對祖先謙虛,獻一炷香來念心經,則是現代人改變情緒的第一步。

我在這裡講般若心經,亦是承ジャ-ナル日報社水野社長之善願,願以此功德來祈禱世界和平與人心潔淨。

中日兩國經由佛教結緣,原本始於遣唐使。日本人前往中國學佛,弘法大師(註2)為其代表,中國的高僧亦紛紛東渡日本。其中最有名的是鑑真與祖元。鑑真大師為進一步弘揚佛教,隻身前來日本,而祖元法師是在宋亡之際,為逃蒙古兵之難,毋寧說是政治亡命。繼祖元之後,幾名志士亦亡命日本,做了和尚。因祖元這班人,禪宗纔得以在日本弘揚。禪宗傳揚的是一種氣魄。幾百年後的今天,我亦以政治亡命者的身分在這裡講般若心經。

本來佛教與其說是宗教,不如說是志士的修行。約兩千五百年前的印度,敗戰於波斯,當時釋迦即是被佔領國之人,他心裡充滿了敗戰國人的苦惱,文明的反省,以及對潔淨與延喜的嚮往,對不敗不亡之道的追求。釋迦的修行,也成了他的行動與教化。此後印度人得以心志堅強,遂有後來的阿育王完成了印度統一與復興的大業。我在這裡講心經,亦是希望能夠讓眾人心志堅強,驅除現代的煩惱,重建國家,創造和睦美好的家庭。

現代的建築工程,機械動力雖強大,現代人的內心卻出乎意外的脆弱。般若心經的「心」亦好比是草的「芯」。現在已是春天,草長出了芽。你看那樣柔弱的東西,卻能破土而出,是因其生命之芯無比堅強。那個芯不是鋼筋混凝土中如鋼筋一樣硬的芯,而是生命之芯。若把一顆芽剝開來看看,卻是見不到那樣的芯,如同將芭蕉的莖一層一層地剝開,到頭來也看不到芯。但無論是草還是芭蕉,確有那樣一顆生命之芯。

人的心在腹中,不在心臟裡。那是生命之芯,恰似草芯,是解剖無法找到的。現在雖按生理學所言,腦替代了心云云,但腦是後起之物,在以前,生命自身即智慧,不憑藉任何思想--亦即由腹決定,而非頭腦決定。是整個生命去體驗,而非所謂的大腦這種局部之物去體驗。大人物的智慧與魄力即在此。

現在來說「摩訶般若波羅蜜多心經」這個題目。

摩訶即大,般若即智慧,波羅蜜多意為度,這些字都是音譯。因為這些字在梵文原典裡都是古語,並非釋迦當時的語文,而是以原原本本的原型保存下來。下面舉《萬葉集》裡的例子來說明。

保田與重郎先生著《日本美術史 (三)》(在《藝術新潮》三月號連載)說,「《萬葉集》的原型文學,比起《萬葉集》的形成至今,有著更久遠的歷史。這就意味著《萬葉集》原始的形成比神武天皇皇紀歷年更久遠。而且從《古事記》上卷整理出來的歌謠中,時常可見驚人的古體的痕跡。」

釋迦的說教亦是如此,時時出現一些令人吃驚的古體或古語。印度大乘佛教經典的原型語文,是早於釋迦時代至少一千五百年以上的達羅毗圖人的文明所創造的語言。這些字在漢譯中特別以音譯來表示。

譬如古語所說的仁、義二字,因產生於距今十分久遠的時代,幾乎不可能用新的字來代替或者意譯。除事務性的用語之外,我們祖先創造的文明的形態,用以表達的若干字義和語意竟是如此的絕對。

正如中國文章裡「悠」字不能用「久」字來代替,心經裡「摩訶」這一古語,亦不能譯為大。久是相對的長時間,是有限度的,悠則是無限的絕對的長時間。摩訶是無法用量尺來度量的大。豐臣秀吉(註3)與加藤清正建造城池的偉大,是因灌入石板之間的是當時的人世風景與人們的魄力和誠摯,遠非今日的高樓大廈與高速公路可比。(註4)比起現代的工程與大量生產物,還不如唰一聲打開一把日本扇,更有著一統山河之感。和服的風姿使日本人展現出「天地人」這樣堂堂的人物形象。成為這樣的人,則可以治天下,亦可以成仙成佛。

般若即智慧,智慧亦相當於日本三種神器之一的鏡子的德行。我們太古時代的祖先把鏡子和太陽月亮連結起來,因而說萬物歷然皆在。智慧的修行,首先是清晰的觀照世界,懂得感激,始知幸福。現在是早春,梅花盛開,花開的聲音與春風的相契,是生命的知性與智慧,也是我所尊敬的保田與重郎先生的文章。

此摩訶般若心經是釋迦講觀音菩薩修行之經,觀音菩薩相當於中國的女媧,或日本的天照大神,是遠古新石器時代之初的菩薩。女媧煉五色石補天,天照大神出入巖戶,都與新石器有關。觀音菩薩的原始造像是手持淨瓶與楊柳枝,那淨瓶大概是陶器,楊柳枝有可能由稻穗轉變而來,到底都是新石器時代使用陶器與開始農作的紀念之物。《西遊記》裡有孫悟空祈頌觀音曰「汝乃七佛之師」,這與歷史是相符的,觀音菩薩是佛的先輩。

我在《山河歲月》裡寫道,舊石器時代人是無明的,文明始於新石器時代,在日本則是神代。今再看印度,則觀音菩薩和諸古佛都與農作有關。關於觀音菩薩,除了淨瓶與楊柳枝,又有水月觀音之說,水與月之寶貴,還是農業文明之故。又、普陀觀音的造像是魚籃觀音,增添了紫竹林與蓮花池,都有著農業的因素。觀音以外,諸古佛亦都是蓮花寶座。

文明的開始,是在新石器時代,文明的造形之完成,則介於銅器時代與鐵器時代之間。亦即在中國是孔子時代,在印度是釋迦時代,在西洋是希臘時代,當時的產業的程度為了祭祀,為了天下統一,為了表現飲食車服宮室器皿的禮儀,把文明的造形發揮得淋漓盡致,沒有過剩,亦沒有不足。因而在中國、日本、印度、希臘,幾乎同時盛開了一次文明之花。此後,雖然產業不斷進步,文明的本質並沒能創新,只是在文明的造形上出現了新的樣式。因此,我認為我的朋友保田與重郎先生的〈農業文明論〉與〈王朝文學論〉,已然超越了重農主義、重商主義等小格局的經濟學領域,是莊嚴的文明的大見識。

《易經》不講進化,只說變化,一旦達到文明的極致與「無」的境界,就不再有應該被否定或被修正的東西。但西洋雖是自希臘時代就已有數學,卻不明白生活中尚有無的境界。之後西洋的歷史雖幾經變革,但始終悟不了無,不能形成文明。從這點來說,文明恰似做飯或煮豆,若是中途煮不好,重新再煮也沒有用。即便是核時代,若沒有文明,則什麼也做不成。

因此,我們若明白了這個道理,就該自今日起從頭學習數學,原汁原味讀《大學》與《萬葉集》,還要完完整整誦念般若心經。

註1:土井晚翠(1871-1952),日本詩人,代表作有詩集《曉鐘》、《遊子吟》等。

註2:弘法大師即空海(774-835),空海是其諡號。日本真言宗的開山祖師。

註3:豐臣秀吉(1537-1598),日本戰國時代、安土桃山時代的武將及大名。所蓋的大 ?城,是日本三大名城之一。

註4:加藤清正(1562-1611),日本安土桃山時代、江戶時代的武將及大名。曾參與建 造的熊本城、名古屋城都是日本的名城。

主題書展

更多

主題書展

更多書展購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。