庫存:2

下單可得紅利積點:6 點

商品簡介

作者簡介

名人/編輯推薦

序

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

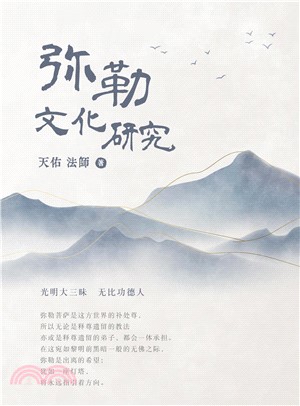

◎系统介绍弥勒菩萨、弥勒信仰与弥勒文化。

◎基于般若,正本清源,以期实现理性信仰。

◎绝无含糊其辞、故弄玄虚,行文深入浅出,以便让更多人结下胜缘。

这是一部系统研究弥勒文化的专著。从历史、信仰、义理等角度,结合佛教史与佛教思想发展史,整体介绍弥勒这一文化主题。同时对于长期以来的误会与误解,予以全面廓清。

◎基于般若,正本清源,以期实现理性信仰。

◎绝无含糊其辞、故弄玄虚,行文深入浅出,以便让更多人结下胜缘。

这是一部系统研究弥勒文化的专著。从历史、信仰、义理等角度,结合佛教史与佛教思想发展史,整体介绍弥勒这一文化主题。同时对于长期以来的误会与误解,予以全面廓清。

作者簡介

天佑法師 早年师从著名佛教学者唐仲容先生。后于成一长老、弘法和上座下圆顶。长期研究佛教思想发展史与弥勒文化。著有《观弥勒菩萨上生兜率天经讲记》、《弥勒大成佛经讲记》、《瑜伽菩萨戒践行集》、《印顺导师弥勒文钞选注》、《自由与良序──天佑佛学课》等。

名人/編輯推薦

在众多净土之中,跟我们距离最靠近、关系最密切的,就是兜率天上的弥勒净土;因为它同在娑婆,而且同在欲界当中,故为教主释迦牟尼最为关心。世尊在上生会上,特别为他的大弟子——弥帝利耶(弥勒)授记:将以补处之尊上生兜率,在人间年数五十七亿六千万年后下生人间成佛,佛号就叫弥勒如来。释尊交给他一项很重要也很艰巨的任务:慈氏如来成佛道时,要把娑婆世界变成清净庄严的佛国净土;而且要把在释迦教法中修学过的人,哪怕只念过一句圣号、上过一支净香、礼过一尊如来,就要成就他们。弥勒菩萨接受了这一十分沉重的托付后,在佛涅槃前就上生了兜率净土;六时说法不辍,以俟机缘成熟。直到人间福报最大之际,下生成佛;后在华林园开三次大法会,度脱我们这些众生。我们都是释尊遗留弟子,现在发愿修学弥勒净土法门,将来随佛下生人间参与龙华三会,皆能蒙佛度脱!据《弥勒上生经》说,求生弥勒净土最简单也最方便:只要具备三皈、五戒、十善的条件即可。另外,每天修任何法门、做任何功德后,包括早晚拜佛时,加上发愿、回向,祈冀往生兜率净土,就能如愿。平时修什么法门还照常修下去,不必更改,只要加上发愿求生兜率净土就好。所有念佛、布施、诵经、扫塔等功德,一切皆回向兜率净土;甚至称念阿弥陀佛圣号,回向愿生兜率都可以;因为这个法门特别殊胜,因为弥勒与我们特别有缘。天佑法孙专志研究弥勒文化,能发大心一生弘修这一法门,难得,可贵。出家前即有相关著作出版。去年为之圆顶,如今又有大作,甚是欣喜。爰赘数语,以资鼓励。是为序。二〇〇六年十月

序

“光明大三昧,无比功德人。”弥勒菩萨作为当来下生的未来佛,是释迦牟尼隆重举出的依怙。然而,出于各种原因,现下世人对其极为陌生,几乎成为“最熟悉的陌生人”。笔者早年发蒙即一心归投弥勒,至今不退不改。眼看珠玉蒙尘,感到万分不舍。于是,自藏经中,将弥勒菩萨相关资料收集整理,并据几大主题系统演绎。目的也很单纯:希望还原真相,让大众能更好地理解弥勒文化的内涵与价值。怎奈本人才疏学浅,不揣冒昧行此难行之事,只为抛砖引玉。若有过谬,皆为一己之咎,敬请诸方批评。

目次

序

一、 弥勒信仰的渊源──早期佛教发展历程探索

二、 弥勒信仰的产生──从渴慕当来到确立本尊

三、 弥勒信仰的滥觞──弥勒信仰发展历程探索

四、 弥勒信仰的本尊──当来弥勒佛的三世因缘

五、 弥勒净土的真义──佛教净土观与教理支持

六、 弥勒信仰的行法──相应本尊与净土的方法

七、 弥勒信仰的历史──两千多年来的兴衰历程

八、 弥勒信仰的误会──误读误解以至以讹传讹

九、 弥勒信仰的文献──依止经典及其相关资料

十、 赘记──接触佛学并且弥勒行法的点滴心得

附錄、 弥勒信仰文化综述

一、 弥勒信仰的渊源──早期佛教发展历程探索

二、 弥勒信仰的产生──从渴慕当来到确立本尊

三、 弥勒信仰的滥觞──弥勒信仰发展历程探索

四、 弥勒信仰的本尊──当来弥勒佛的三世因缘

五、 弥勒净土的真义──佛教净土观与教理支持

六、 弥勒信仰的行法──相应本尊与净土的方法

七、 弥勒信仰的历史──两千多年来的兴衰历程

八、 弥勒信仰的误会──误读误解以至以讹传讹

九、 弥勒信仰的文献──依止经典及其相关资料

十、 赘记──接触佛学并且弥勒行法的点滴心得

附錄、 弥勒信仰文化综述

書摘/試閱

一、弥勒信仰的渊源──早期佛教发展历程探索

谈到弥勒文化、弥勒信仰,自然离不开本尊──弥勒。“弥勒”是音译(或译“梅帝丽”、“梅呾利耶”等,梵语maitreya,巴利语metteyya),义译为慈。在佛世时称阿逸多比丘;“阿逸多”义为无能胜。又在后出佛教,因为补处身份,取其即将成佛之义,称作“迅疾金刚”。名目很多,但指的是同一个人。为了阅读方便,后文若非特殊情况将统一使用“弥勒”之名。

印顺导师在《初期大乘佛教之起源与开展》一书中说:“弥勒是阿含经以来,部派佛教所公认的,释迦会上的唯一菩萨。”这一断言说明了弥勒信仰的古老。然而,早期佛教没有同期文字实录,这一论判是如何做出的呢?依据是佛教史与佛教思想发展史。因为一切缘起,任何事物都是其来有自、动态发展的;没有凭空出现的造物,除非是神话。弥勒文化乃至佛教本身同样也是如此:有着生发、流变的过程;这是缘起之理,也是缘起之实。故衲常说:佛教就是佛教史;后人从中选点、取样、分析,作为依止与学习的对象;故当运用“缘起史观”看待佛门事件、“缘起理观”看待佛教义理。应避免一叶障目,尤其是“门派本位主义”所导致的优劣高下之见。须知:“死的样本”不是自物本身、更不是自物整体──不能以偏概全,必要在管窥的同时始终把握全局──完整发展轨迹;唯有高屋建瓴,方能确切领略阶段性教义的真谛。

树有根、水有源,介绍弥勒文化与弥勒信仰,必要从佛教本源说起。本期佛教源于释迦牟尼,这是无可争议的。两千多年前,释尊在菩提树下悟道──在充分总结前人经验的基础上,博采众长、普遍扬弃、杰出架构,终于发现了“道”(──诸法实相、佛教真理)。其后说法四十五年,这才有了人间的佛教──包括言传,更有身教,还有与之相关的全面开发。道是亘古不易、不生不灭的,但之前无人发见;直到先觉开显(“理”),并且组织成言(“法”),方能世间流布(“教”)。于是,后人称佛为“法主”、“教主”,意指释尊实为后续一切圣教的源头。

由于释尊出身良好,学贯古今,对于当时流行的各宗学说尽皆实习,颇有成绩。“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。(《礼记·中庸》)”站得高、看得远,自然容易突破局限;再加上求知爱智的天性,终于走出一条前无古人的道路。这条路,本于法理──如前所说,为真常不易、法尔如是之“实相”;释尊自发与之相应,得到真实智慧。而后开发“方便” ──对于道路绍介,导引后进;弟子们依循导师之针砭,同样契入真实,再无疑惑,诚意加盟僧团。自此,佛教三宝具足。

随着圣教流布,得到积极响应;不断有人依教奉行,成功复制,随即自愿归附。由于共证同一个实相,所以众人的逻辑起终是一致的;造成一股合力,僧团蒸蒸日上。那是早期佛教蓬勃发展的重要阶段。此时的教法异常灵活:尚未有书记习惯,也没有写录的实际需要;佛与弟子的交流不受文本局限,尽皆基于导师自证之经验。教材并不固化,也不拘泥于形态──因材施教、针对性高。教学的目的是契悟真理──实相般若(原理是“缘起”,真相是“无我”,大纲是“四谛”),教法内容则完全视受众基础灵活调整(譬如“三法印”、“八正道”、“六度四摄”、“三十七道品”等)──对不同的人说不同的法,令教学效果极大化。可惜的是,这一模式很难长久维续(无法复制):其优点明显──因人而异、有教无类;缺点同样不难发现──教主难为,非佛不能。只有佛陀拥有灵活掌握教法、教化各色人等的能力(弟子们或无心、或无力、或无缘,总难面面俱到),故而一旦佛灭,这一模式便很快无以为继──必须有所改变。

其实,以佛之大智哪能想不到这一点。他在最后的时日里,念兹在兹的就是希望大众改变以往的教学形态:要“依法不依人”、要“以法为师”──“当作自洲而自依、当作法洲而法依,当作不异洲、不异依。(《杂阿含·六三八经》)”但人都是有惰性的:四众弟子早已习惯于有事求教大师,留下不少“后遗症”。譬如,有人当众举出佛语:“吾般泥洹后,若欲除小小戒,听除。(《弥沙塞部和醯五分律·第五分·第九·五百集法》)”然而,僧制中却没有关于“立法权”──“立法法”的说明:什么法能改?什么人能改?莫衷一是。最终,难以达成共识的一众长老(考虑到世尊既灭的紧要关头,人心不稳的现实,)只能找到最大公约数:除了佛陀,谁都不能修改释尊金口玉音的教法。(《四分律》:“佛不制者不应制,若已制不应违。”《汉译南传大藏经‧长部‧大般涅槃经》:“只要诸比丘依照未制立者不制立、已制立者不废,实行所制立律法”,“则应可预期诸比丘之兴盛而非衰亡”。)

见微知著:由于佛的人格魅力,早已成为僧团里的灵魂人物;如今“主心骨”没了,“激荡的苗头”蠢蠢欲动──在所难免。如《长阿含·游行经》载:“佛般涅槃。……众中有释种子,字拔难陀,止诸比丘言,‘汝等勿忧!世尊灭度,我得自在。彼者常言当应行是、不应行是;自今已后随我所为’。”一方面意见不一、一方面思想滑坡,这一势头被敏锐的摩诃迦叶觉察到了。长老本是释尊属意之人──曾交换过大衣,并且分予半座用以表彰其德(《杂阿含·六〇四经》);面对严峻形势,当机立断,组织五百位无学圣者结集一代圣教。一切得益于迦叶老成持重的性格,方能在关键时刻力挽狂澜,以避免踏上耆那教徒的后尘(《中阿含·大品周那经》)。

这里有一点疑问:为何一定要求是无学圣者?这牵涉到“唯识”之理──经验主义认识论。人类如何认知一切?首先通过感官功能,经验世间万有;然后运用认知功能,对感官经验再认识。这里需要注意:感官所得不能直接成为经验;而认知中的“现象世间”只是“经验中的存在”──与客观现实(“物自体”)本身无关。这一再认知的过程,令认识对象从具象转化为抽象;期间受到个人固有经验的影响,难免带上主观烙印。所以,哪怕经历同一件事,每个人的所得所感必不相同;此即所谓“佛以一音演说法,众生随类各得解”,“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”的道理。

佛陀掌握了真理,那是佛的经验;当他用文句表述出来──从具象到抽象,难免沾带惯习(至少会有语言风格特征,譬如遣词造句、方言俚语等等)。弟子听闻法教,是一个接受信息、解码信息、识别信息的过程。同一个词语,两人理解未必一致;还有语境、程度(能力、水准)等因素,那就更为复杂。当学人听取教法,便已成为“新的经验”──闻者之识;所以,必要达到无学──完全契入实相(统一逻辑),否则难免染污──被不正知见干扰。毕竟是在精神领域作业,无法设定具体量化指标,只能针对个人提出要求。唯有通过佛教,亲验其实──成就相应、契悟,方能确保接受、解码过程不会失真,乃至传承无谬。

有一则比喻:导游带领游客前去旅游。作为一名合格的导游须要具备两项基本条件:认识路──自己曾经去过、业务能力强──能够清楚无误地介绍。不认识路,难免误入歧途;讲说不清,效果也会大打折扣。当这些游客跟随导游去过目的地,回来以后心里便有了底──经验;若是自身也有能力,同样可以为他人指路引航。导游喻为佛陀──那是先行者,且能自创“解说词”。游客是弟子们──自己找不到路,需要他人指引;无法亲拟“导游词”,只能借鉴先贤。目的地是实相,必要亲自前往。如果没有去过,便不具备经验;即便道听途说,也无法把握其实,遑论产生真实效用。故直接体验必不可少──只有“直观的感性力量”才堪在经验中留下不可磨灭、动摇之印记。随着文字经典开发,许多人虽未去过该地,却能通过阅读资料在意识之中建立起模糊印象(模拟想象);不过可惜,那过分地“抽象”──仰赖读者固有经验堆砌,万不足以成就道果,且极易受到染污──产生错会与动摇。“百闻不如一见”:因此要求每一位集法者都须达到无学果位──拥有佛教真理的切身体验。

学有所成的上座没有情绪负累,懂得“法身”才是“如来”;他们容易接受“以法为师”的“遗教”,起而结集法要──将佛四十五年间点点滴滴之言传身教制成教材。众人本于无漏之慧,将佛因人而异所述教学内容──实相般若与方便般若汇聚成“藏”,让无学圣者代代传承下去,以便“代佛说法”(形成新的“权威”──核心,以此凝聚大众)。此时并未利用书写工具:大家把佛语几乎一字不漏地背诵出来,通过念诵、复诵──合诵方式,经反复核验与一再确认,形成集体记忆。──第一次结集就这样完成了。由于长老们全都“去过目的地”,只是大多没有能力独立完成“导游词”,所以把先贤的“文稿”收集起来,制成固定教法。有了现成教材便不必再“搞创作”,随即立下“佛所未制则不制”的规矩,限制后人(再传之人)只得在一定范围内发挥诠释功能。这些持法者毕竟拥有实际经验,面对后来的新生力量尚可灵活施教;虽然不能创造,但在既有的“工具箱”里总能自由取舍(已从“应机施设”变为“择法持诵”,难免折损部分灵活性)。此时此刻,尽管佛不見了,但是教化工作依然还能顺利开展和进行。

有一个变量出现了:“一样米养百样人”──持法者本身存在差异。佛在世时,注重般若,──大体是不在意个人风格的。个体风格包含先天产生与自幼养成的本能、习气、性格等,这可不是后天学养所能轻易改变的。在早期佛教看来,瑕不掩瑜──既然毕竟涅槃,不必拘泥小节;于是,僧团之中既有阿难这般的“常侍兼书记”,也有舍利弗、摩诃目犍连这般的“法务总长”,还有优波离这般的“纪律委员”,自然更会有摩诃迦叶这般的“老人家”。他们本身具足两种般若──都是教证完成的无学者,外加自身风格差异,都有独到之处,可谓“一专全能”。但是,“物以类聚,人以群分”;当其分别带领团队,便会放大不同风格,足以造成距离。(自证不成为问题,持法的要求则是完全不同。)早期重视共性──智慧与解脱,还能盍各言志;随着去佛日久(相应实相者寡──成为小众),后人突显差异,即会明显隔阂。所幸,此时尚无文本流出,彼此还能求同存异、相忍为道──不至于公然决裂。纵使有了矛盾,还能通过羯磨弭平(调节集体记忆、调整个人经验)──恢复和合,共同完成“七百结集”。──这是佛灭百年前后的景况。

又有一个变量出现了──治权;这要从头──佛教产生与发展的时空背景说起。西元前千五百年间,雅利安文明在南亚次大陆落地;随着持续发展,不断生根发芽,终于铸成后续主流文化(吠陀、婆罗门教、奥义书、沙门、吠檀多不二论等思想)的骨干。这一文明最初深具神教特征,影响社会组织形态,成为“神权国家”。婆罗门自诩为神所眷顾的特殊种族,垄断一切知识;由此引申出立法权、话语权等,掌握所有社会资源与公共权利。他们的工作专在开发精神文明,──需要具体的执行者;刹帝利阶级长期扮演这一角色,掌握世俗功能。早期文化落后,知识──包括生活经验,是绝对之生产力(亦为“祀与戎”的主导者),刹帝利不免自甘于下;他们虽也是贵族,但比起婆罗门“董事长”,只是“职业经理人”。

所谓“物极必反”:凡事极端过度就会走向自己的反面。“无冕之王”大包大揽,那就要对诸如世间苦难等的一众不幸事件负责。

以上內容節錄自《彌勒文化研究(簡體版)》天佑 法師◎著.白象文化出版

更多精彩內容請見

http://www.pressstore.com.tw/freereading/9786263643543.pdf

谈到弥勒文化、弥勒信仰,自然离不开本尊──弥勒。“弥勒”是音译(或译“梅帝丽”、“梅呾利耶”等,梵语maitreya,巴利语metteyya),义译为慈。在佛世时称阿逸多比丘;“阿逸多”义为无能胜。又在后出佛教,因为补处身份,取其即将成佛之义,称作“迅疾金刚”。名目很多,但指的是同一个人。为了阅读方便,后文若非特殊情况将统一使用“弥勒”之名。

印顺导师在《初期大乘佛教之起源与开展》一书中说:“弥勒是阿含经以来,部派佛教所公认的,释迦会上的唯一菩萨。”这一断言说明了弥勒信仰的古老。然而,早期佛教没有同期文字实录,这一论判是如何做出的呢?依据是佛教史与佛教思想发展史。因为一切缘起,任何事物都是其来有自、动态发展的;没有凭空出现的造物,除非是神话。弥勒文化乃至佛教本身同样也是如此:有着生发、流变的过程;这是缘起之理,也是缘起之实。故衲常说:佛教就是佛教史;后人从中选点、取样、分析,作为依止与学习的对象;故当运用“缘起史观”看待佛门事件、“缘起理观”看待佛教义理。应避免一叶障目,尤其是“门派本位主义”所导致的优劣高下之见。须知:“死的样本”不是自物本身、更不是自物整体──不能以偏概全,必要在管窥的同时始终把握全局──完整发展轨迹;唯有高屋建瓴,方能确切领略阶段性教义的真谛。

树有根、水有源,介绍弥勒文化与弥勒信仰,必要从佛教本源说起。本期佛教源于释迦牟尼,这是无可争议的。两千多年前,释尊在菩提树下悟道──在充分总结前人经验的基础上,博采众长、普遍扬弃、杰出架构,终于发现了“道”(──诸法实相、佛教真理)。其后说法四十五年,这才有了人间的佛教──包括言传,更有身教,还有与之相关的全面开发。道是亘古不易、不生不灭的,但之前无人发见;直到先觉开显(“理”),并且组织成言(“法”),方能世间流布(“教”)。于是,后人称佛为“法主”、“教主”,意指释尊实为后续一切圣教的源头。

由于释尊出身良好,学贯古今,对于当时流行的各宗学说尽皆实习,颇有成绩。“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。(《礼记·中庸》)”站得高、看得远,自然容易突破局限;再加上求知爱智的天性,终于走出一条前无古人的道路。这条路,本于法理──如前所说,为真常不易、法尔如是之“实相”;释尊自发与之相应,得到真实智慧。而后开发“方便” ──对于道路绍介,导引后进;弟子们依循导师之针砭,同样契入真实,再无疑惑,诚意加盟僧团。自此,佛教三宝具足。

随着圣教流布,得到积极响应;不断有人依教奉行,成功复制,随即自愿归附。由于共证同一个实相,所以众人的逻辑起终是一致的;造成一股合力,僧团蒸蒸日上。那是早期佛教蓬勃发展的重要阶段。此时的教法异常灵活:尚未有书记习惯,也没有写录的实际需要;佛与弟子的交流不受文本局限,尽皆基于导师自证之经验。教材并不固化,也不拘泥于形态──因材施教、针对性高。教学的目的是契悟真理──实相般若(原理是“缘起”,真相是“无我”,大纲是“四谛”),教法内容则完全视受众基础灵活调整(譬如“三法印”、“八正道”、“六度四摄”、“三十七道品”等)──对不同的人说不同的法,令教学效果极大化。可惜的是,这一模式很难长久维续(无法复制):其优点明显──因人而异、有教无类;缺点同样不难发现──教主难为,非佛不能。只有佛陀拥有灵活掌握教法、教化各色人等的能力(弟子们或无心、或无力、或无缘,总难面面俱到),故而一旦佛灭,这一模式便很快无以为继──必须有所改变。

其实,以佛之大智哪能想不到这一点。他在最后的时日里,念兹在兹的就是希望大众改变以往的教学形态:要“依法不依人”、要“以法为师”──“当作自洲而自依、当作法洲而法依,当作不异洲、不异依。(《杂阿含·六三八经》)”但人都是有惰性的:四众弟子早已习惯于有事求教大师,留下不少“后遗症”。譬如,有人当众举出佛语:“吾般泥洹后,若欲除小小戒,听除。(《弥沙塞部和醯五分律·第五分·第九·五百集法》)”然而,僧制中却没有关于“立法权”──“立法法”的说明:什么法能改?什么人能改?莫衷一是。最终,难以达成共识的一众长老(考虑到世尊既灭的紧要关头,人心不稳的现实,)只能找到最大公约数:除了佛陀,谁都不能修改释尊金口玉音的教法。(《四分律》:“佛不制者不应制,若已制不应违。”《汉译南传大藏经‧长部‧大般涅槃经》:“只要诸比丘依照未制立者不制立、已制立者不废,实行所制立律法”,“则应可预期诸比丘之兴盛而非衰亡”。)

见微知著:由于佛的人格魅力,早已成为僧团里的灵魂人物;如今“主心骨”没了,“激荡的苗头”蠢蠢欲动──在所难免。如《长阿含·游行经》载:“佛般涅槃。……众中有释种子,字拔难陀,止诸比丘言,‘汝等勿忧!世尊灭度,我得自在。彼者常言当应行是、不应行是;自今已后随我所为’。”一方面意见不一、一方面思想滑坡,这一势头被敏锐的摩诃迦叶觉察到了。长老本是释尊属意之人──曾交换过大衣,并且分予半座用以表彰其德(《杂阿含·六〇四经》);面对严峻形势,当机立断,组织五百位无学圣者结集一代圣教。一切得益于迦叶老成持重的性格,方能在关键时刻力挽狂澜,以避免踏上耆那教徒的后尘(《中阿含·大品周那经》)。

这里有一点疑问:为何一定要求是无学圣者?这牵涉到“唯识”之理──经验主义认识论。人类如何认知一切?首先通过感官功能,经验世间万有;然后运用认知功能,对感官经验再认识。这里需要注意:感官所得不能直接成为经验;而认知中的“现象世间”只是“经验中的存在”──与客观现实(“物自体”)本身无关。这一再认知的过程,令认识对象从具象转化为抽象;期间受到个人固有经验的影响,难免带上主观烙印。所以,哪怕经历同一件事,每个人的所得所感必不相同;此即所谓“佛以一音演说法,众生随类各得解”,“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”的道理。

佛陀掌握了真理,那是佛的经验;当他用文句表述出来──从具象到抽象,难免沾带惯习(至少会有语言风格特征,譬如遣词造句、方言俚语等等)。弟子听闻法教,是一个接受信息、解码信息、识别信息的过程。同一个词语,两人理解未必一致;还有语境、程度(能力、水准)等因素,那就更为复杂。当学人听取教法,便已成为“新的经验”──闻者之识;所以,必要达到无学──完全契入实相(统一逻辑),否则难免染污──被不正知见干扰。毕竟是在精神领域作业,无法设定具体量化指标,只能针对个人提出要求。唯有通过佛教,亲验其实──成就相应、契悟,方能确保接受、解码过程不会失真,乃至传承无谬。

有一则比喻:导游带领游客前去旅游。作为一名合格的导游须要具备两项基本条件:认识路──自己曾经去过、业务能力强──能够清楚无误地介绍。不认识路,难免误入歧途;讲说不清,效果也会大打折扣。当这些游客跟随导游去过目的地,回来以后心里便有了底──经验;若是自身也有能力,同样可以为他人指路引航。导游喻为佛陀──那是先行者,且能自创“解说词”。游客是弟子们──自己找不到路,需要他人指引;无法亲拟“导游词”,只能借鉴先贤。目的地是实相,必要亲自前往。如果没有去过,便不具备经验;即便道听途说,也无法把握其实,遑论产生真实效用。故直接体验必不可少──只有“直观的感性力量”才堪在经验中留下不可磨灭、动摇之印记。随着文字经典开发,许多人虽未去过该地,却能通过阅读资料在意识之中建立起模糊印象(模拟想象);不过可惜,那过分地“抽象”──仰赖读者固有经验堆砌,万不足以成就道果,且极易受到染污──产生错会与动摇。“百闻不如一见”:因此要求每一位集法者都须达到无学果位──拥有佛教真理的切身体验。

学有所成的上座没有情绪负累,懂得“法身”才是“如来”;他们容易接受“以法为师”的“遗教”,起而结集法要──将佛四十五年间点点滴滴之言传身教制成教材。众人本于无漏之慧,将佛因人而异所述教学内容──实相般若与方便般若汇聚成“藏”,让无学圣者代代传承下去,以便“代佛说法”(形成新的“权威”──核心,以此凝聚大众)。此时并未利用书写工具:大家把佛语几乎一字不漏地背诵出来,通过念诵、复诵──合诵方式,经反复核验与一再确认,形成集体记忆。──第一次结集就这样完成了。由于长老们全都“去过目的地”,只是大多没有能力独立完成“导游词”,所以把先贤的“文稿”收集起来,制成固定教法。有了现成教材便不必再“搞创作”,随即立下“佛所未制则不制”的规矩,限制后人(再传之人)只得在一定范围内发挥诠释功能。这些持法者毕竟拥有实际经验,面对后来的新生力量尚可灵活施教;虽然不能创造,但在既有的“工具箱”里总能自由取舍(已从“应机施设”变为“择法持诵”,难免折损部分灵活性)。此时此刻,尽管佛不見了,但是教化工作依然还能顺利开展和进行。

有一个变量出现了:“一样米养百样人”──持法者本身存在差异。佛在世时,注重般若,──大体是不在意个人风格的。个体风格包含先天产生与自幼养成的本能、习气、性格等,这可不是后天学养所能轻易改变的。在早期佛教看来,瑕不掩瑜──既然毕竟涅槃,不必拘泥小节;于是,僧团之中既有阿难这般的“常侍兼书记”,也有舍利弗、摩诃目犍连这般的“法务总长”,还有优波离这般的“纪律委员”,自然更会有摩诃迦叶这般的“老人家”。他们本身具足两种般若──都是教证完成的无学者,外加自身风格差异,都有独到之处,可谓“一专全能”。但是,“物以类聚,人以群分”;当其分别带领团队,便会放大不同风格,足以造成距离。(自证不成为问题,持法的要求则是完全不同。)早期重视共性──智慧与解脱,还能盍各言志;随着去佛日久(相应实相者寡──成为小众),后人突显差异,即会明显隔阂。所幸,此时尚无文本流出,彼此还能求同存异、相忍为道──不至于公然决裂。纵使有了矛盾,还能通过羯磨弭平(调节集体记忆、调整个人经验)──恢复和合,共同完成“七百结集”。──这是佛灭百年前后的景况。

又有一个变量出现了──治权;这要从头──佛教产生与发展的时空背景说起。西元前千五百年间,雅利安文明在南亚次大陆落地;随着持续发展,不断生根发芽,终于铸成后续主流文化(吠陀、婆罗门教、奥义书、沙门、吠檀多不二论等思想)的骨干。这一文明最初深具神教特征,影响社会组织形态,成为“神权国家”。婆罗门自诩为神所眷顾的特殊种族,垄断一切知识;由此引申出立法权、话语权等,掌握所有社会资源与公共权利。他们的工作专在开发精神文明,──需要具体的执行者;刹帝利阶级长期扮演这一角色,掌握世俗功能。早期文化落后,知识──包括生活经验,是绝对之生产力(亦为“祀与戎”的主导者),刹帝利不免自甘于下;他们虽也是贵族,但比起婆罗门“董事长”,只是“职业经理人”。

所谓“物极必反”:凡事极端过度就会走向自己的反面。“无冕之王”大包大揽,那就要对诸如世间苦难等的一众不幸事件负责。

以上內容節錄自《彌勒文化研究(簡體版)》天佑 法師◎著.白象文化出版

更多精彩內容請見

http://www.pressstore.com.tw/freereading/9786263643543.pdf

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。