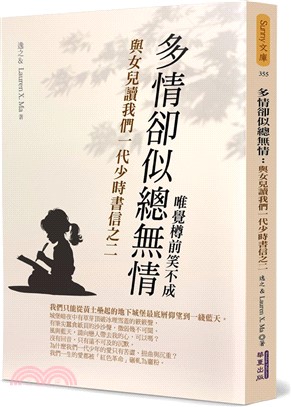

多情卻似總無情:與女兒讀我們一代少時書信之二一

商品資訊

系列名:Sunny 文庫

ISBN13:9786267519622

出版社:華夏出版有限公司

作者:逸之&Lauren X. Ma

出版日:2025/03/01

裝訂/頁數:平裝/280頁

規格:21cm*14.8cm (高/寬)

商品簡介

作者簡介

序

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

那些舊信沉埋於記憶的深水之底,筆尖澀澀探入,

挑起的是近五十年前的一段歲月,

晝夜之梭以一代少年時的心路織成經緯,織出的盡是晦暗,

那歲月的絲絲縷縷中缺失行行且遊獵,駐足於山巔的少年意氣,

只蘊含迷失質疑與苦苦尋覓,人生之路卻是覓而不得,

願拙筆可勾勒出那晦暗歲月中,天良在執拗地呼喚我們人性的回歸。

挑起的是近五十年前的一段歲月,

晝夜之梭以一代少年時的心路織成經緯,織出的盡是晦暗,

那歲月的絲絲縷縷中缺失行行且遊獵,駐足於山巔的少年意氣,

只蘊含迷失質疑與苦苦尋覓,人生之路卻是覓而不得,

願拙筆可勾勒出那晦暗歲月中,天良在執拗地呼喚我們人性的回歸。

作者簡介

逸之,五○年代生於大陸中國,現居澳洲。祖輩父母皆就學畢業於基督教會學校,以專業人士立足於世。逸之學齡恰逢大陸文革而失學,有幸於文革結束後進入大學。法學院畢業後最終走進職場,數十年輾轉於不同國家與律師事務所,現已退休。嘗試以文字記述大陸紅色政權之下,自己與同代人的所經所見,尤其是我們一代人性在紅色教育下的喪失與其中的人性回歸。不過即使有人得以人性回歸,那回歸的往往也是殘缺與扭曲,或蘊含了無盡遺憾。

序

緣起—「青山只會磨忠骨,綠水何曾洗是非」

M市冬末天氣如同喜怒無常的幼兒,常是於一日間使人世嚐遍陰晴冷暖,例如北風捲地、冷雨霏霏瞬間變幻為雲退風霽、豔陽高照,或是相反。澳洲人似乎不存在華夏文人緣於四季變換而傷春悲秋的敏感情緒,或許是由於天氣變幻無常無關於他們日常生活的安穩。上帝從未許諾人世永遠是暢日和風、綠茵鋪地的美景。

恰是M市冬末的某日,本是寒雨淋漓,枯坐家中,卻忽有鴻雁翩翩,叩開柴門,攜來沉甸甸兩箱郵件,如同千年之前的詩人經歷的歡喜:「客從遠方來,遺我雙鯉魚。呼兒烹鯉魚,中有尺素書。長跪讀素書,書中竟何如。」雖非有客自遠方來,亦無兒女在旁,卻仍是差相彷彿那古詩中的意境,亦貌似M市天氣無常中帶來的意外之喜。

「長跪讀素書,書中竟何如」?那些跨山越海寄來的郵件,居然是我們一代少年時的往來書信,一束束連帶信封密密捆紮。我小心翼翼地揭開一頁又一頁幾乎黏連的紙張,信紙薄脆,泛出深深淺淺的黃,許多筆跡也褪得淺淡。那是歲月的印痕,如同我們如今的頭髮已經從柔潤濃黑褪成花白乾澀。信件層層緊緊相疊,若全部打開或許約在千封之數。

雖是約千封書信,若論年代則大致集中於1968年至1976年,即起於我們一代「知識青年上山下鄉」之始,而終結於我們一代大都返城之後,終於擺脫了「知識青年」的身分,另獲職業—無論是城市中如何低端的職業,也可算終獲得城市戶口中的一席之地。知青返城事實經歷過一個漫長的過程,始見於1970年,約結束於1979年。而返城的路徑亦可謂是「張良計」、「過橋梯」,各盡其能。依靠家中權勢是首選捷徑,但那幸運僅僅屬於父母一輩重回權力階梯的「紅二代」(如今多見大陸民間稱「官二代」),而沒有家庭靠山的知青人群中,許多便挖掘體制中雖是「百密」卻終有「一疏」的那些狹窄縫隙,多是選擇蠅營狗苟之途,例如造假疾病證明、假結婚等等。需要獲得此類證明,其中也難免涉及對權力的賄賂,不過當年的知青人群甚至是其父母輩人,大多數並不因此而產生自責心理,反覺是理直氣壯,緣於他們對權力不公積怨在心。為什麼少年們當年被統一冠以「知青」名義共同「下鄉插隊」,如今在在同一體制下卻無法共同返城?因而他們發明的各式雞鳴狗盜的返城之路雖聽來名不正言不順,又豈非正是毛氏曾用以自辯的「目的公平,手段不論」?究其實,難道那些「紅二代」(「官二代」)的返城路真的是名正言順麼?那不過是施行特權的結果。權力不公,下層民眾便只能在權力的縫隙中謀求出路,以蠅營狗苟對抗強權(更確切則為「特權」)。我曾經寫過自我的認知,即「知青返城」行動中平民父母普遍不得不向官員送禮,此便是大陸全民(包括共黨官員)普遍接受「腐敗」概念的肇始。不過那時官員對於收禮的願望仍在「初級階段」,名牌香菸數條或名酒數瓶即可滿足。例如自己便收到過教我如何行些賄賂的信:「如果有些『現管』打官腔(逸之案:大陸百姓俗稱那些政府基礎辦理具體事務的下層職員為『現管』,此類人常憑藉具體辦事權力刁難當事百姓,有意拖延流程,因而民間有『求縣官不如求現管』的說法),你可以私下送點東西,名煙好酒都可送禮,我再為你寄些過去。這也算如今社會常情,就想作是給幫忙的叔叔阿姨送點禮吧。」(1975年10月17日)。大陸官員對百姓慣用的搪塞之詞「此事需研究研究」,也被百姓諧音嘲諷為「此事需菸酒菸酒」。此時,知青相互間的書信便更地多有了僅屬於私密之間的內容,也未必再有坦蕩地與其他「知青同志」共用書信的行為。1978年,知青中約有不到5%的人經過大學重啟的考試再歸讀書生涯。同年,雲南知青為返城發起的集體絕食,終於導致了1979年初中共高層作出「知青一概放行返城」的決定。於是知青如大海退潮般自農村退入城市,各自另啟謀生之路。之後同學間書信往來(除已成夫妻或情人)逐漸減少,直至消失。並非是那之後便無人寫信,只是那之後的信多是僅集中於私人之間,如夫妻家人,或許信中涉及的亦僅是私人間獨有的議題,「傷心人別有懷抱」,而不再是數百萬知青一代間共同的話題與情感。

書信必是老友經年搜集收藏得來,再加以整理甚至是略有分類,例如在我翻撿中不時可見有些信封裡有數封信疊在一起,封套上加有老友分類加注的寫信人姓名。寫信人多是同學中相熟相近相親視為朋友之人,也間或夾雜了父母家人的信,卻數量極有限。這或是由於眾多同學的父母那時尚在改造監控之下,甚至成為牢中之囚,無能通信。亦是由於我們一代人「上山下鄉」期間命運相似,思緒相近,甚至生活內容也是差相彷彿。例如眾多學生都是數年同睡一條大通鋪,只有各自的蚊帳將我們在夜間分隔。因而無論是話題還是感慨都心意相通,自然感覺是親近如手足。

M市冬末天氣如同喜怒無常的幼兒,常是於一日間使人世嚐遍陰晴冷暖,例如北風捲地、冷雨霏霏瞬間變幻為雲退風霽、豔陽高照,或是相反。澳洲人似乎不存在華夏文人緣於四季變換而傷春悲秋的敏感情緒,或許是由於天氣變幻無常無關於他們日常生活的安穩。上帝從未許諾人世永遠是暢日和風、綠茵鋪地的美景。

恰是M市冬末的某日,本是寒雨淋漓,枯坐家中,卻忽有鴻雁翩翩,叩開柴門,攜來沉甸甸兩箱郵件,如同千年之前的詩人經歷的歡喜:「客從遠方來,遺我雙鯉魚。呼兒烹鯉魚,中有尺素書。長跪讀素書,書中竟何如。」雖非有客自遠方來,亦無兒女在旁,卻仍是差相彷彿那古詩中的意境,亦貌似M市天氣無常中帶來的意外之喜。

「長跪讀素書,書中竟何如」?那些跨山越海寄來的郵件,居然是我們一代少年時的往來書信,一束束連帶信封密密捆紮。我小心翼翼地揭開一頁又一頁幾乎黏連的紙張,信紙薄脆,泛出深深淺淺的黃,許多筆跡也褪得淺淡。那是歲月的印痕,如同我們如今的頭髮已經從柔潤濃黑褪成花白乾澀。信件層層緊緊相疊,若全部打開或許約在千封之數。

雖是約千封書信,若論年代則大致集中於1968年至1976年,即起於我們一代「知識青年上山下鄉」之始,而終結於我們一代大都返城之後,終於擺脫了「知識青年」的身分,另獲職業—無論是城市中如何低端的職業,也可算終獲得城市戶口中的一席之地。知青返城事實經歷過一個漫長的過程,始見於1970年,約結束於1979年。而返城的路徑亦可謂是「張良計」、「過橋梯」,各盡其能。依靠家中權勢是首選捷徑,但那幸運僅僅屬於父母一輩重回權力階梯的「紅二代」(如今多見大陸民間稱「官二代」),而沒有家庭靠山的知青人群中,許多便挖掘體制中雖是「百密」卻終有「一疏」的那些狹窄縫隙,多是選擇蠅營狗苟之途,例如造假疾病證明、假結婚等等。需要獲得此類證明,其中也難免涉及對權力的賄賂,不過當年的知青人群甚至是其父母輩人,大多數並不因此而產生自責心理,反覺是理直氣壯,緣於他們對權力不公積怨在心。為什麼少年們當年被統一冠以「知青」名義共同「下鄉插隊」,如今在在同一體制下卻無法共同返城?因而他們發明的各式雞鳴狗盜的返城之路雖聽來名不正言不順,又豈非正是毛氏曾用以自辯的「目的公平,手段不論」?究其實,難道那些「紅二代」(「官二代」)的返城路真的是名正言順麼?那不過是施行特權的結果。權力不公,下層民眾便只能在權力的縫隙中謀求出路,以蠅營狗苟對抗強權(更確切則為「特權」)。我曾經寫過自我的認知,即「知青返城」行動中平民父母普遍不得不向官員送禮,此便是大陸全民(包括共黨官員)普遍接受「腐敗」概念的肇始。不過那時官員對於收禮的願望仍在「初級階段」,名牌香菸數條或名酒數瓶即可滿足。例如自己便收到過教我如何行些賄賂的信:「如果有些『現管』打官腔(逸之案:大陸百姓俗稱那些政府基礎辦理具體事務的下層職員為『現管』,此類人常憑藉具體辦事權力刁難當事百姓,有意拖延流程,因而民間有『求縣官不如求現管』的說法),你可以私下送點東西,名煙好酒都可送禮,我再為你寄些過去。這也算如今社會常情,就想作是給幫忙的叔叔阿姨送點禮吧。」(1975年10月17日)。大陸官員對百姓慣用的搪塞之詞「此事需研究研究」,也被百姓諧音嘲諷為「此事需菸酒菸酒」。此時,知青相互間的書信便更地多有了僅屬於私密之間的內容,也未必再有坦蕩地與其他「知青同志」共用書信的行為。1978年,知青中約有不到5%的人經過大學重啟的考試再歸讀書生涯。同年,雲南知青為返城發起的集體絕食,終於導致了1979年初中共高層作出「知青一概放行返城」的決定。於是知青如大海退潮般自農村退入城市,各自另啟謀生之路。之後同學間書信往來(除已成夫妻或情人)逐漸減少,直至消失。並非是那之後便無人寫信,只是那之後的信多是僅集中於私人之間,如夫妻家人,或許信中涉及的亦僅是私人間獨有的議題,「傷心人別有懷抱」,而不再是數百萬知青一代間共同的話題與情感。

書信必是老友經年搜集收藏得來,再加以整理甚至是略有分類,例如在我翻撿中不時可見有些信封裡有數封信疊在一起,封套上加有老友分類加注的寫信人姓名。寫信人多是同學中相熟相近相親視為朋友之人,也間或夾雜了父母家人的信,卻數量極有限。這或是由於眾多同學的父母那時尚在改造監控之下,甚至成為牢中之囚,無能通信。亦是由於我們一代人「上山下鄉」期間命運相似,思緒相近,甚至生活內容也是差相彷彿。例如眾多學生都是數年同睡一條大通鋪,只有各自的蚊帳將我們在夜間分隔。因而無論是話題還是感慨都心意相通,自然感覺是親近如手足。

目次

多情卻似總無情,唯覺樽前笑不成—與女兒讀我們一代少時書信之二

「問誰使、君來愁絕?」— 1969年開始:似懂非懂談感情

信中談「感情之一」—「革命事業」與「愛情」,孰輕孰重?

信中談「感情」之二—「男大當婚,女大當嫁」:與「愛」無緣的婚姻

信中談感情之三—知青中的另一類:「相思只在,丁香枝上,豆蔻梢頭」

信中談感情之四—「我獨天涯聽夜雨,孤燈三處照相思」

「孤燈夜雨」之一— 「東風惡,歡情薄」

「孤燈夜雨」之二—「一懷愁緒, 幾年離索」

「孤燈夜雨」之三 — 「曾有驚鴻照影來」

信中談感情之五—「春意濃,春風輕,怎知萬綠叢中有花塚」

「退步結網」之一—是幡動還是風動?

「退步結網」之二—網中游魚

「退步結網」之三— 「所謂伊人,在水一方」

「退步結網」之四—「麥隨風裡熟,梅逐雨中黃」

「退步結網」之五—草原曾有百靈鳥

信中談「感情」之六—「數聲風笛離亭晚,君向瀟湘我向秦」

「數聲風笛」之一—「世事一場大夢,人生幾度秋涼?」

「數聲風笛」之二—小J的「三級跳遠」

「數聲風笛」之三—「連理千花,相似一葉,畢竟隨風何處」

信外餘筆—有風自遠方來 264

「問誰使、君來愁絕?」— 1969年開始:似懂非懂談感情

信中談「感情之一」—「革命事業」與「愛情」,孰輕孰重?

信中談「感情」之二—「男大當婚,女大當嫁」:與「愛」無緣的婚姻

信中談感情之三—知青中的另一類:「相思只在,丁香枝上,豆蔻梢頭」

信中談感情之四—「我獨天涯聽夜雨,孤燈三處照相思」

「孤燈夜雨」之一— 「東風惡,歡情薄」

「孤燈夜雨」之二—「一懷愁緒, 幾年離索」

「孤燈夜雨」之三 — 「曾有驚鴻照影來」

信中談感情之五—「春意濃,春風輕,怎知萬綠叢中有花塚」

「退步結網」之一—是幡動還是風動?

「退步結網」之二—網中游魚

「退步結網」之三— 「所謂伊人,在水一方」

「退步結網」之四—「麥隨風裡熟,梅逐雨中黃」

「退步結網」之五—草原曾有百靈鳥

信中談「感情」之六—「數聲風笛離亭晚,君向瀟湘我向秦」

「數聲風笛」之一—「世事一場大夢,人生幾度秋涼?」

「數聲風笛」之二—小J的「三級跳遠」

「數聲風笛」之三—「連理千花,相似一葉,畢竟隨風何處」

信外餘筆—有風自遠方來 264

書摘/試閱

女兒,接續《桃李一別後,風雨十年間—與女兒讀我們一代少時書信之一》結尾的允諾,我們還是一起再來讀那些舊信。不過那些舊信涉及少年時私人情感心路,幾番翻檢,所得僅是寥寥幾粒米,不及舊信總數的千分之一。雖非無米之炊,也只能是量米為炊,粒粒珍惜,閒言碎語皆入饌了。

知青下鄉時年齡不等,大約是從十三歲至十九歲皆有之。這正是少年或早或晚地陸續走入puberty(青春期)的年紀,走入puberty是上蒼的安排,如「豆蔻枝頭二月初」,春風催綻,純然天成。女兒,你一定還記得正從那時你開始在意自己的容貌,甚至嘗試化妝,挑揀服飾,開始對party有了興趣,直到開始有自己的男友,於是體驗了人世男女戀情的喜怒哀樂,逐漸懂得了何為「執子之手」,何為「一時興起」,不是麼?我們一代成長的環境雖與你截然不同,但我們每個人也是上蒼的造物。既然帝王之威也擋不住綠水青山天然生出,而綠水青山中又怎能缺少梨花桃花天然綻開?

「問誰使、君來愁絕?」 — 1969年開始:似懂非懂談感情

事實上,那些舊信中自1969年已經可見不多的探討「感情」的內容,自1970年可見更多信中對此涉獵。那時少有寫信人直白地寫出「愛」字或「愛情」二字,多是以「感情」、「生活問題」,甚至是「生活錯誤」,以此類詞彙含糊地替代之。不過,那些舊信中有多少是對「愛」珍之重之?只怕是貶義居多。女兒,讀下面的摘錄,相信你對當年的我們會心生憐憫,或許也會怒氣勃發。你是否懂得憤怒也可是一種憐憫?所謂怒其不爭,同時憐憫我們的痴心與愚蠢。

我們一代的人生開始於「愛」與「性」的空白中。記得自己兒時翻看家中話本小說,每每看到男人的「那話兒」一詞,莫名所以,又直覺那是不能去問大人的詞,只能從話本情節中猜測那是件男人皆有女人皆無,且是對女人極有威懾力的醃臢物件。或許這在日後便成為自己對於「性」的第一印象吧。繼後,我們是在「北京鴨養殖場」裡從課本中學到「愛」與「恨」天然具有階級性,以及我們一代被告知「愛」的唯一「合法標的」是毛氏、共黨與祖國。「祖國」之原意本是「祖先以來居住之地」。若以此原意之解回想當年,我們一代人(或許除「紅二代」外)真的有祖國麼?被中共將民眾各家供奉的祖先牌位一律砸碎得慘不忍睹開始,之後是私人之家一夕間灰飛煙滅於強權掌下。從此是百姓生活於無祖先可供後人供奉祭奠,僅有建共黨專制之國的「紅色始皇帝」須由萬民供奉的荒漠中,難道華夏大陸自1949年開始還有屬於我們私人各家各族的「祖先以來居住之地」麼?

1968年時的我們一代並無此反思與反詰,中共的欺瞞式教育與「養鴨飼料」的嚴格配比那時仍在我們腹中發酵。我們全然不知被萬民看作是神般的毛氏於現實中對女性是如何齷齪淫穢,為所欲為地洩欲。不過在鄉下期間走入puberty年齡的我們,終是「無師自通」地懂得了「性」,也連帶地朦朧生出男女之「愛」的欲望,但那蒙昧的「愛」同樣是由於「養鴨場」教育而失了本相,失了那滄海巫山的天然醇真。我們一代對「愛」的觀念與「革命大業」扭結纏繞在一起,又因「階級」與「階級鬥爭」的觀念遭遇到重重割裂。如同綠水青山中的蓮花桃花被雪壓霜欺,萎謝於含苞時,或如同夜雨本應將天地萬物染成天水碧,卻忽遭墨色潑入,將「天水碧」染得墨漬斑斑。女兒,從舊信中你可以讀到,我們的人生中未能體驗到《詩經》中「愛」的曼妙,沒有單純的「青青子衿,悠悠我心」,「窈窕淑女,君子好逑」,也沒有純然的風花雪月來自遠古的崤山藍關琴關和玉璧關。

信中談「感情」之一—「事業」與「愛情」,孰輕孰重?

秋瑾女士曾在百年之前寫道:「祖國陸沉人有責,天涯漂泊我無家」。秋瑾是華夏千年儒家教義積澱而成的俠女,國之仁人志士,也曾融匯在共黨對我們一代的教育中。女兒,我曾寫過自己的反思,悟到我們那時受的教育是「黨國為重」的教育,是「乾坤特重我頭輕」的精神境界。 因而,我們那本該是「千樹萬樹梨花開」的puberty時光便成為在「革命事業」與個人之間的「男女之愛」孰輕孰重之間的糾結、分割,那還只在萌芽的「愛」自始便被壓在「革命事業」的五指山下,從未獲得愛自身本應獨成一枝,婷婷盛放的風華。

知青下鄉時年齡不等,大約是從十三歲至十九歲皆有之。這正是少年或早或晚地陸續走入puberty(青春期)的年紀,走入puberty是上蒼的安排,如「豆蔻枝頭二月初」,春風催綻,純然天成。女兒,你一定還記得正從那時你開始在意自己的容貌,甚至嘗試化妝,挑揀服飾,開始對party有了興趣,直到開始有自己的男友,於是體驗了人世男女戀情的喜怒哀樂,逐漸懂得了何為「執子之手」,何為「一時興起」,不是麼?我們一代成長的環境雖與你截然不同,但我們每個人也是上蒼的造物。既然帝王之威也擋不住綠水青山天然生出,而綠水青山中又怎能缺少梨花桃花天然綻開?

「問誰使、君來愁絕?」 — 1969年開始:似懂非懂談感情

事實上,那些舊信中自1969年已經可見不多的探討「感情」的內容,自1970年可見更多信中對此涉獵。那時少有寫信人直白地寫出「愛」字或「愛情」二字,多是以「感情」、「生活問題」,甚至是「生活錯誤」,以此類詞彙含糊地替代之。不過,那些舊信中有多少是對「愛」珍之重之?只怕是貶義居多。女兒,讀下面的摘錄,相信你對當年的我們會心生憐憫,或許也會怒氣勃發。你是否懂得憤怒也可是一種憐憫?所謂怒其不爭,同時憐憫我們的痴心與愚蠢。

我們一代的人生開始於「愛」與「性」的空白中。記得自己兒時翻看家中話本小說,每每看到男人的「那話兒」一詞,莫名所以,又直覺那是不能去問大人的詞,只能從話本情節中猜測那是件男人皆有女人皆無,且是對女人極有威懾力的醃臢物件。或許這在日後便成為自己對於「性」的第一印象吧。繼後,我們是在「北京鴨養殖場」裡從課本中學到「愛」與「恨」天然具有階級性,以及我們一代被告知「愛」的唯一「合法標的」是毛氏、共黨與祖國。「祖國」之原意本是「祖先以來居住之地」。若以此原意之解回想當年,我們一代人(或許除「紅二代」外)真的有祖國麼?被中共將民眾各家供奉的祖先牌位一律砸碎得慘不忍睹開始,之後是私人之家一夕間灰飛煙滅於強權掌下。從此是百姓生活於無祖先可供後人供奉祭奠,僅有建共黨專制之國的「紅色始皇帝」須由萬民供奉的荒漠中,難道華夏大陸自1949年開始還有屬於我們私人各家各族的「祖先以來居住之地」麼?

1968年時的我們一代並無此反思與反詰,中共的欺瞞式教育與「養鴨飼料」的嚴格配比那時仍在我們腹中發酵。我們全然不知被萬民看作是神般的毛氏於現實中對女性是如何齷齪淫穢,為所欲為地洩欲。不過在鄉下期間走入puberty年齡的我們,終是「無師自通」地懂得了「性」,也連帶地朦朧生出男女之「愛」的欲望,但那蒙昧的「愛」同樣是由於「養鴨場」教育而失了本相,失了那滄海巫山的天然醇真。我們一代對「愛」的觀念與「革命大業」扭結纏繞在一起,又因「階級」與「階級鬥爭」的觀念遭遇到重重割裂。如同綠水青山中的蓮花桃花被雪壓霜欺,萎謝於含苞時,或如同夜雨本應將天地萬物染成天水碧,卻忽遭墨色潑入,將「天水碧」染得墨漬斑斑。女兒,從舊信中你可以讀到,我們的人生中未能體驗到《詩經》中「愛」的曼妙,沒有單純的「青青子衿,悠悠我心」,「窈窕淑女,君子好逑」,也沒有純然的風花雪月來自遠古的崤山藍關琴關和玉璧關。

信中談「感情」之一—「事業」與「愛情」,孰輕孰重?

秋瑾女士曾在百年之前寫道:「祖國陸沉人有責,天涯漂泊我無家」。秋瑾是華夏千年儒家教義積澱而成的俠女,國之仁人志士,也曾融匯在共黨對我們一代的教育中。女兒,我曾寫過自己的反思,悟到我們那時受的教育是「黨國為重」的教育,是「乾坤特重我頭輕」的精神境界。 因而,我們那本該是「千樹萬樹梨花開」的puberty時光便成為在「革命事業」與個人之間的「男女之愛」孰輕孰重之間的糾結、分割,那還只在萌芽的「愛」自始便被壓在「革命事業」的五指山下,從未獲得愛自身本應獨成一枝,婷婷盛放的風華。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。

![Wicked [Movie Tie-In]:魔法壞女巫電影原著](https://cdnec.sanmin.com.tw/product_images/006/006285284.jpg)