庫存:10

下單可得紅利積點:21 點

商品簡介

作者簡介

序

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

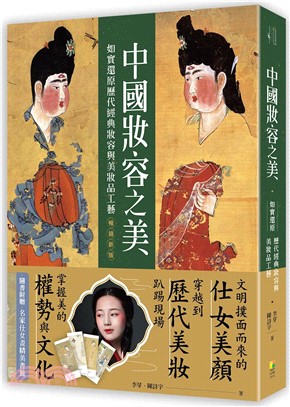

★超過200張絕美彩圖★

還原中國古代妝容

◎中國央視文博節目服裝顧問 ╳ 上海戲劇學院舞臺美術系教授

◎還原中國古代妝容

◎仿裝、漢服、Cosplay絕佳參考用書

《如懿傳》《延禧攻略》的一耳三鉗

《長安十二時辰》的唐妝

《夢華錄》的耳飾與頭冠

「曬傷妝」的起源,其實是在晚唐?

◎不只是考察資料!這一次,要還原經典妝容

光是看介紹古代妝容、古代服飾的歷史,已經不過癮了嗎?這一次!不但有文物、有歷史,還有把最經典、最精緻、最優美的古代妝容,還原給你看。

《西京雜記》中,卓文君的「遠山眉」要怎麼修出來?

「墮馬髻」實際上是什麼感覺?

為什麼會有「半面妝」?古代人化妝,可以化一半?

魏晉時的「碎妝」,可以有多美?

為什麼戲劇裡每個清代皇后、小主都一耳三鉗,其實是搞錯了?

其他像是《知否》裡的人怎麼穿搭、為什麼這樣穿搭?《夢華錄》的耳飾與頭冠有什麼講究?上海戲劇學院教授李芽與《國家寶藏》服飾顧問陳詩宇,以文獻圖像為基礎,以古代文物為佐證,系統梳理中國妝容史,帶您看見中國歷代文化和審美流變,輕鬆讀懂中國妝容之美。

◎不只是妝容與歷史,還有古代美妝品的製作法

本書除了古代妝容、服裝史,與妝容的復原外,也介紹古籍當中紀錄的各種美妝品、美容聖品製作法。

《天工開物》中介紹的「胡粉」

《事林廣記》中介紹的「畫眉集香圓」

《事林廣記》中介紹的「玉女桃花粉」

《老佛爺用藥底簿》中介紹的「加味香肥皂」

不只是還原古代妝容,也同步還原古代的美妝保養品。讓對歷史有興趣的讀者,能夠更進一步理解古代的妝容史、對歷代「美」的看法與影響,也會有更深一層的理解;對仿妝有興趣的讀者,也能透過本書,進一步掌握對妝容的呈現。

◎上海戲劇學院教授x中國央視大型文博節目《國家寶藏》服飾顧問,帶來潮流與古妝的相遇

本書的兩位作者,一位是中國央視大型文博節目《國家寶藏》中,國寶守護人的服飾顧問──陳詩宇;另一位則是上海戲劇學院教授李芽,為北京大學美學中心訪問學者、臺灣臺北藝術大學訪問學者,美國紐約大學TISCH藝術學院高級研究學者,長期從事藝術史及服飾史的研究與教學。在這兩位老師的攜手合作下,團隊歷時一年多拍攝,打造出這一部獨到的中國妝容圖譜。

還原中國古代妝容

◎中國央視文博節目服裝顧問 ╳ 上海戲劇學院舞臺美術系教授

◎還原中國古代妝容

◎仿裝、漢服、Cosplay絕佳參考用書

《如懿傳》《延禧攻略》的一耳三鉗

《長安十二時辰》的唐妝

《夢華錄》的耳飾與頭冠

「曬傷妝」的起源,其實是在晚唐?

◎不只是考察資料!這一次,要還原經典妝容

光是看介紹古代妝容、古代服飾的歷史,已經不過癮了嗎?這一次!不但有文物、有歷史,還有把最經典、最精緻、最優美的古代妝容,還原給你看。

《西京雜記》中,卓文君的「遠山眉」要怎麼修出來?

「墮馬髻」實際上是什麼感覺?

為什麼會有「半面妝」?古代人化妝,可以化一半?

魏晉時的「碎妝」,可以有多美?

為什麼戲劇裡每個清代皇后、小主都一耳三鉗,其實是搞錯了?

其他像是《知否》裡的人怎麼穿搭、為什麼這樣穿搭?《夢華錄》的耳飾與頭冠有什麼講究?上海戲劇學院教授李芽與《國家寶藏》服飾顧問陳詩宇,以文獻圖像為基礎,以古代文物為佐證,系統梳理中國妝容史,帶您看見中國歷代文化和審美流變,輕鬆讀懂中國妝容之美。

◎不只是妝容與歷史,還有古代美妝品的製作法

本書除了古代妝容、服裝史,與妝容的復原外,也介紹古籍當中紀錄的各種美妝品、美容聖品製作法。

《天工開物》中介紹的「胡粉」

《事林廣記》中介紹的「畫眉集香圓」

《事林廣記》中介紹的「玉女桃花粉」

《老佛爺用藥底簿》中介紹的「加味香肥皂」

不只是還原古代妝容,也同步還原古代的美妝保養品。讓對歷史有興趣的讀者,能夠更進一步理解古代的妝容史、對歷代「美」的看法與影響,也會有更深一層的理解;對仿妝有興趣的讀者,也能透過本書,進一步掌握對妝容的呈現。

◎上海戲劇學院教授x中國央視大型文博節目《國家寶藏》服飾顧問,帶來潮流與古妝的相遇

本書的兩位作者,一位是中國央視大型文博節目《國家寶藏》中,國寶守護人的服飾顧問──陳詩宇;另一位則是上海戲劇學院教授李芽,為北京大學美學中心訪問學者、臺灣臺北藝術大學訪問學者,美國紐約大學TISCH藝術學院高級研究學者,長期從事藝術史及服飾史的研究與教學。在這兩位老師的攜手合作下,團隊歷時一年多拍攝,打造出這一部獨到的中國妝容圖譜。

作者簡介

李芽

中國上海戲劇學院舞臺美術系教授,博士生導師。上海市「曙光學」。公眾號「東方妝道」創辦人。曾任北京大學、臺北藝術大學訪問學者,紐約大學TISCH藝術學院高級研究學者。長期從事藝術史及服飾史的研究與教學,並致力於對中國古方妝品與妝容復原工作的研究與推廣。代表著作有:《中國古代首飾史》、《耳畔流光:中國歷代耳飾》、《脂粉春秋:中國歷代妝飾》、《中國古代妝容配方》等。

陳詩宇

筆名揚眉劍舞,服飾史與工藝美術學者,策展人,影視劇服飾顧問與指導。

從事服飾史研究、傳統工藝美術調研出版工作多年,參與大量古代服飾造型復原專案及展覽策劃,將歷史資料還原為立體造型服飾。並於北京服裝學院攻讀服飾文化研究博士學位。擔任中國中央電視臺《國家寶藏》等文化節目歷史與服化顧問、《清平樂》等影視服化指導。

中國上海戲劇學院舞臺美術系教授,博士生導師。上海市「曙光學」。公眾號「東方妝道」創辦人。曾任北京大學、臺北藝術大學訪問學者,紐約大學TISCH藝術學院高級研究學者。長期從事藝術史及服飾史的研究與教學,並致力於對中國古方妝品與妝容復原工作的研究與推廣。代表著作有:《中國古代首飾史》、《耳畔流光:中國歷代耳飾》、《脂粉春秋:中國歷代妝飾》、《中國古代妝容配方》等。

陳詩宇

筆名揚眉劍舞,服飾史與工藝美術學者,策展人,影視劇服飾顧問與指導。

從事服飾史研究、傳統工藝美術調研出版工作多年,參與大量古代服飾造型復原專案及展覽策劃,將歷史資料還原為立體造型服飾。並於北京服裝學院攻讀服飾文化研究博士學位。擔任中國中央電視臺《國家寶藏》等文化節目歷史與服化顧問、《清平樂》等影視服化指導。

序

作者序

妝容,特指對於人體肉身的修飾,主要包含化妝與美容。中國女性妝容歷史的研究並非顯學,是極其小眾的研究領域。

我們知道,研究古代物質文化,第一手資料是來自出土文物,其次為典籍記載,再其次來自傳世繪畫與雕塑中的形象。研究者結合以上資料,可以勾勒出不同時代物質形態的大致輪廓。然而,妝容和髮式卻是個例外,因為這些細節必須依附於人的肉身而存在,肉身一旦腐爛,妝容和髮式也就無從依附,正所謂「皮之不存,毛將焉附」。所以,妝容幾乎是沒有出土實物資料可以借鑑的。

在典籍記載方面,歷代官方輿服制度中,對於面部妝飾,除了明代后妃禮服制度中,在首飾的一個門類記載了「珠翠面花」之外,其他朝代無一記載。正史筆記、詩文小說、戲曲雜記中雖有大量提及,描繪得天花亂墜,但大多只見其名,不知其形,真正要細究起來,也是模糊而不定。

因此,我們只能從留存下來的人物繪畫和雕塑造像進行探索。但描繪在臉部的妝容有著極其微妙的色彩變化,姑且不論憑藉當時畫師的寫實水準與畫材品質是否能夠在繪畫作品中準確傳達原貌,就算精確紀實,但這些作品經歷漫長的歲月侵蝕,又有多少真實能夠有幸留存?漢代以前的繪畫中只能大致看出人物眉形和唇形,魏晉開始,才有比較可靠的面妝圖像資料。但圖像無聲,文字無像,研究者只能通過個人的想像與理解,為圖像與典籍中記載的名稱尋找相對合理的詮釋,因此,研究詮釋與歷史真相的吻合度便有難以掌握之處。這些都是這門學科研究的困難與瓶頸。

即使如此,我們仍應努力爬梳史實,疏漏與不確定性在所難免,歷史研究最終呈現的只能是部分的真實。因其艱難,嘗試性的探索便別具挑戰意義。妝容造型是一門視覺藝術,僅僅停留在文字層面的闡述無疑有隔靴搔癢之感,因此我們「製作妝容圖譜」的想法便應運而生。

對於妝容的研究,如果僅停留在視覺考證方面,無疑只是觸到了皮毛,探尋、解讀當代妝容背後的社會文化,一直是筆者最感興趣的方向,本書也在這方面進行了探究。雖然妝容方面的諸多出土文物最早可追溯到史前時代,像繪身、文身、穿耳、鑿齒等妝飾習俗都是明確可考的,但直到兩漢時期,妝容文化才受到社會主流意識形態的重視,並且形成了被社會普遍接受的審美規範。

漢初,受「黃老之學」自然無為思想的影響,中國女性的妝容普遍簡約素樸、清新淡雅。隨後,漢武帝「罷黜百家,獨尊儒術」,儒學體系逐漸成為漢族社會的統治思想,這種思想體現在妝容修飾上,其一是主張有克制的修飾,將妝飾與修身養性結合起來,提出「禮義之始在於:正容體,齊顏色,順辭令」;其二是「陽尊陰卑」說和「三綱五常」的觀念,從理論上確立了女性對男性的全面依附關係,導致女性的妝飾迅速轉向嬌弱與纖柔。這一道一儒的兩種傾向,奠定了此後中國封建社會女性的主流妝容審美規範。

之後的魏、晉、隋、唐時代,這些歷經了一系列胡漢交融的王朝,尤其是政治、經濟、外交上取得了輝煌成就的大唐,時人民族自信心大漲。李唐王朝有胡人血統之說,禮教觀念相對淡漠,對婦女各方面的約束都比較寬鬆,促成了唐代妝容文化的絢爛與奇詭,妝容一度出現過濃妝豔抹的高潮。

但到了宋朝以後,宋明理學(新儒學)在社會思想領域逐漸佔據一席之地。理學家提出的「存天理,去人欲」這一觀點,原本是提倡用普遍的道德法則「天理」,來克服那些違背道德原則、過分追求利欲的「人欲」。北宋理學家程頤的「餓死事小,失節事大」原本也是告訴人們人生中有比生命、生存更為寶貴的價值,那就是道德理想。但在實際發展的過程中,由於人們對理學,尤其是對「失節事大」的狹隘和偏執理解,女性被迫戴上了沉重的道德枷鎖。

當時的人將象徵君子氣節的「節」狹隘地解讀為女子的貞節,提出了針對婦女的極為嚴酷的貞節觀。這就使得「男女有別」不僅體現在精神層面,也體現在現實的身體層面,對婦女肉身的約束逐漸強化。這主要表現在三個方面:一是妝容由唐代的濃豔招搖走向文靜素樸;二是纏足開始流行;三是漢族女性開始穿耳。於是,中國女子妝容迅速回歸輕描淡寫的素妝,在彩妝上比之兩漢之素樸有過之而無不及,樸素的妝容風格一直延續到滿漢交融的清朝,後續未發生過太大的改變。

在妝容變化的同時,護膚美容由於始終與中醫發展緊密聯繫,屬於自然科學的範疇,反而呈現出一種日益先進的態勢,在清朝達到了一個高峰。

2004年,我出版過一本介紹中國妝容髮型歷史的書《中國歷代妝飾》,在書寫那本書的過程中,我不僅遭遇對大量妝型記載只知其名不知其形的痛苦,對於許多古代化妝品的記載也是一頭霧水,那時,古代的化妝品對我來說,只是一個個透著脂粉香氣的抽象名詞。後來歷經十幾年持續不斷的研究和考察,我搜集到越來越多的古代妝容、妝具歷史圖片,而且在古方化妝品的復原上也取得了突破性的進展,和學生王一帆合作,重現出了三十二種古方化妝品,幾乎囊括了中國古代所有的彩妝門類。

古方化妝品研究的突破,讓我萌生出將古代妝容再現的想法,畢竟做出了東西,總想看看實際應用的效果。當然,古方化妝品畢竟有局限性,妝面效果遠不如現代化妝品,因此,本書中的復原妝容使用的素材還是以現代化妝品為主。

在本書中,我們進行了以下四方面的努力:

首先,是對妝容史料的梳理和文化闡釋。這本書在前期研究的基礎上增加了很多朝代的妝容分期研究,例如:漢代將西漢和東漢的造型特徵分期介紹;唐代和五代則劃分得更加細緻,劃分為初唐、盛唐、中唐和晚唐五代四個時期;將宋代劃分為南宋和北宋分期介紹;清代妝容則劃分為滿漢兩個部分。每一章節再結合相應的文化背景闡釋,試圖將中國的妝容發展歷史脈絡和內在邏輯梳理順暢。

其次是根據文字記載,搭配與之相對應的歷史人物妝容造像和出土妝具的圖片,以史證史,以圖片加強說明文獻,從而形成這本書的圖片主幹。但就像上文說的,圖像無聲,文字無像,這就需要在訓詁的基礎上結合生活實踐,將理性思考與感性經驗相結合來進行推敲,從而尋找出最符合文本含義的圖像,將之編輯得合情又合理。

第三,是妝容還原。我們的原則是,如果能找到與文字記載吻合的古代人物造像,就會選擇古代造像,以史證史。但仍然還有很多妝容僅見於典籍文字記載,並無實際可對應的歷史人物造像留存,例如啼妝、佛妝、時世妝等,那麼我們就要盡力將之復原出來,這正是我們最花心力的部分。妝容的復原創作必然包含主觀創造成分,這時需要造型師不僅具備良好的造型技術功底,還要對傳統審美和相關文獻具備深入的理解,將文化理解與技術手段相結合,並遴選出與各時代審美氣質相吻合的模特兒,對古代妝型進行合理的當代詮釋。

最後是復原妝品的展示。目前,對於古代化妝品的工藝研究,大多還只局限於理論層面,真正從事實體復原的團隊十分稀少,也鮮少有可供參考的經驗。古方化妝品的製法在保有自身妝品製作工藝外,還涉及中醫製藥法,如「酒水浸煉蒸煮提濃法」「悶罐地藏法」「古法蒸餾法」等;後期又融合制香工藝中的「冷凝香」技術;到了宋代,隨著製墨技術的發展,在「畫眉集香圓」等人造眉黛中又融進製墨技術,最終發展出一套完整的、富有民族特色的化妝品工藝。我們的團隊經過數年的研究,基本上已經掌握了上述古方化妝品的主要工藝技術。但和很多古代技藝一樣,化妝品的製作工藝也是在家族之中教授、傳承,部分家族為了保護自己的配方不被外人複製,在記載的過程中,會刻意隱藏幾種關鍵配料,導致文獻記載模糊、資料不齊全,這是復原古代化妝品最大的障礙,未來尚需要一步步地研究和試驗。

本書的重點並非介紹化妝品,主要是為了展示我們的部分復原成果,但妝容和妝品密不可分,我們希望這本書不僅是一本妝容圖譜,期待能為傳播中國古方化妝品知識開啟一個方向。

本書由我和陳詩宇合作著述。第三章唐代部分、第四章宋代部分和第五章明代部分由陳詩宇主筆,我增補了相應章節的開篇綜述及古方化妝品的部分,並校訂了晚唐部分觀點。特此說明。(李芽)

妝容,特指對於人體肉身的修飾,主要包含化妝與美容。中國女性妝容歷史的研究並非顯學,是極其小眾的研究領域。

我們知道,研究古代物質文化,第一手資料是來自出土文物,其次為典籍記載,再其次來自傳世繪畫與雕塑中的形象。研究者結合以上資料,可以勾勒出不同時代物質形態的大致輪廓。然而,妝容和髮式卻是個例外,因為這些細節必須依附於人的肉身而存在,肉身一旦腐爛,妝容和髮式也就無從依附,正所謂「皮之不存,毛將焉附」。所以,妝容幾乎是沒有出土實物資料可以借鑑的。

在典籍記載方面,歷代官方輿服制度中,對於面部妝飾,除了明代后妃禮服制度中,在首飾的一個門類記載了「珠翠面花」之外,其他朝代無一記載。正史筆記、詩文小說、戲曲雜記中雖有大量提及,描繪得天花亂墜,但大多只見其名,不知其形,真正要細究起來,也是模糊而不定。

因此,我們只能從留存下來的人物繪畫和雕塑造像進行探索。但描繪在臉部的妝容有著極其微妙的色彩變化,姑且不論憑藉當時畫師的寫實水準與畫材品質是否能夠在繪畫作品中準確傳達原貌,就算精確紀實,但這些作品經歷漫長的歲月侵蝕,又有多少真實能夠有幸留存?漢代以前的繪畫中只能大致看出人物眉形和唇形,魏晉開始,才有比較可靠的面妝圖像資料。但圖像無聲,文字無像,研究者只能通過個人的想像與理解,為圖像與典籍中記載的名稱尋找相對合理的詮釋,因此,研究詮釋與歷史真相的吻合度便有難以掌握之處。這些都是這門學科研究的困難與瓶頸。

即使如此,我們仍應努力爬梳史實,疏漏與不確定性在所難免,歷史研究最終呈現的只能是部分的真實。因其艱難,嘗試性的探索便別具挑戰意義。妝容造型是一門視覺藝術,僅僅停留在文字層面的闡述無疑有隔靴搔癢之感,因此我們「製作妝容圖譜」的想法便應運而生。

對於妝容的研究,如果僅停留在視覺考證方面,無疑只是觸到了皮毛,探尋、解讀當代妝容背後的社會文化,一直是筆者最感興趣的方向,本書也在這方面進行了探究。雖然妝容方面的諸多出土文物最早可追溯到史前時代,像繪身、文身、穿耳、鑿齒等妝飾習俗都是明確可考的,但直到兩漢時期,妝容文化才受到社會主流意識形態的重視,並且形成了被社會普遍接受的審美規範。

漢初,受「黃老之學」自然無為思想的影響,中國女性的妝容普遍簡約素樸、清新淡雅。隨後,漢武帝「罷黜百家,獨尊儒術」,儒學體系逐漸成為漢族社會的統治思想,這種思想體現在妝容修飾上,其一是主張有克制的修飾,將妝飾與修身養性結合起來,提出「禮義之始在於:正容體,齊顏色,順辭令」;其二是「陽尊陰卑」說和「三綱五常」的觀念,從理論上確立了女性對男性的全面依附關係,導致女性的妝飾迅速轉向嬌弱與纖柔。這一道一儒的兩種傾向,奠定了此後中國封建社會女性的主流妝容審美規範。

之後的魏、晉、隋、唐時代,這些歷經了一系列胡漢交融的王朝,尤其是政治、經濟、外交上取得了輝煌成就的大唐,時人民族自信心大漲。李唐王朝有胡人血統之說,禮教觀念相對淡漠,對婦女各方面的約束都比較寬鬆,促成了唐代妝容文化的絢爛與奇詭,妝容一度出現過濃妝豔抹的高潮。

但到了宋朝以後,宋明理學(新儒學)在社會思想領域逐漸佔據一席之地。理學家提出的「存天理,去人欲」這一觀點,原本是提倡用普遍的道德法則「天理」,來克服那些違背道德原則、過分追求利欲的「人欲」。北宋理學家程頤的「餓死事小,失節事大」原本也是告訴人們人生中有比生命、生存更為寶貴的價值,那就是道德理想。但在實際發展的過程中,由於人們對理學,尤其是對「失節事大」的狹隘和偏執理解,女性被迫戴上了沉重的道德枷鎖。

當時的人將象徵君子氣節的「節」狹隘地解讀為女子的貞節,提出了針對婦女的極為嚴酷的貞節觀。這就使得「男女有別」不僅體現在精神層面,也體現在現實的身體層面,對婦女肉身的約束逐漸強化。這主要表現在三個方面:一是妝容由唐代的濃豔招搖走向文靜素樸;二是纏足開始流行;三是漢族女性開始穿耳。於是,中國女子妝容迅速回歸輕描淡寫的素妝,在彩妝上比之兩漢之素樸有過之而無不及,樸素的妝容風格一直延續到滿漢交融的清朝,後續未發生過太大的改變。

在妝容變化的同時,護膚美容由於始終與中醫發展緊密聯繫,屬於自然科學的範疇,反而呈現出一種日益先進的態勢,在清朝達到了一個高峰。

2004年,我出版過一本介紹中國妝容髮型歷史的書《中國歷代妝飾》,在書寫那本書的過程中,我不僅遭遇對大量妝型記載只知其名不知其形的痛苦,對於許多古代化妝品的記載也是一頭霧水,那時,古代的化妝品對我來說,只是一個個透著脂粉香氣的抽象名詞。後來歷經十幾年持續不斷的研究和考察,我搜集到越來越多的古代妝容、妝具歷史圖片,而且在古方化妝品的復原上也取得了突破性的進展,和學生王一帆合作,重現出了三十二種古方化妝品,幾乎囊括了中國古代所有的彩妝門類。

古方化妝品研究的突破,讓我萌生出將古代妝容再現的想法,畢竟做出了東西,總想看看實際應用的效果。當然,古方化妝品畢竟有局限性,妝面效果遠不如現代化妝品,因此,本書中的復原妝容使用的素材還是以現代化妝品為主。

在本書中,我們進行了以下四方面的努力:

首先,是對妝容史料的梳理和文化闡釋。這本書在前期研究的基礎上增加了很多朝代的妝容分期研究,例如:漢代將西漢和東漢的造型特徵分期介紹;唐代和五代則劃分得更加細緻,劃分為初唐、盛唐、中唐和晚唐五代四個時期;將宋代劃分為南宋和北宋分期介紹;清代妝容則劃分為滿漢兩個部分。每一章節再結合相應的文化背景闡釋,試圖將中國的妝容發展歷史脈絡和內在邏輯梳理順暢。

其次是根據文字記載,搭配與之相對應的歷史人物妝容造像和出土妝具的圖片,以史證史,以圖片加強說明文獻,從而形成這本書的圖片主幹。但就像上文說的,圖像無聲,文字無像,這就需要在訓詁的基礎上結合生活實踐,將理性思考與感性經驗相結合來進行推敲,從而尋找出最符合文本含義的圖像,將之編輯得合情又合理。

第三,是妝容還原。我們的原則是,如果能找到與文字記載吻合的古代人物造像,就會選擇古代造像,以史證史。但仍然還有很多妝容僅見於典籍文字記載,並無實際可對應的歷史人物造像留存,例如啼妝、佛妝、時世妝等,那麼我們就要盡力將之復原出來,這正是我們最花心力的部分。妝容的復原創作必然包含主觀創造成分,這時需要造型師不僅具備良好的造型技術功底,還要對傳統審美和相關文獻具備深入的理解,將文化理解與技術手段相結合,並遴選出與各時代審美氣質相吻合的模特兒,對古代妝型進行合理的當代詮釋。

最後是復原妝品的展示。目前,對於古代化妝品的工藝研究,大多還只局限於理論層面,真正從事實體復原的團隊十分稀少,也鮮少有可供參考的經驗。古方化妝品的製法在保有自身妝品製作工藝外,還涉及中醫製藥法,如「酒水浸煉蒸煮提濃法」「悶罐地藏法」「古法蒸餾法」等;後期又融合制香工藝中的「冷凝香」技術;到了宋代,隨著製墨技術的發展,在「畫眉集香圓」等人造眉黛中又融進製墨技術,最終發展出一套完整的、富有民族特色的化妝品工藝。我們的團隊經過數年的研究,基本上已經掌握了上述古方化妝品的主要工藝技術。但和很多古代技藝一樣,化妝品的製作工藝也是在家族之中教授、傳承,部分家族為了保護自己的配方不被外人複製,在記載的過程中,會刻意隱藏幾種關鍵配料,導致文獻記載模糊、資料不齊全,這是復原古代化妝品最大的障礙,未來尚需要一步步地研究和試驗。

本書的重點並非介紹化妝品,主要是為了展示我們的部分復原成果,但妝容和妝品密不可分,我們希望這本書不僅是一本妝容圖譜,期待能為傳播中國古方化妝品知識開啟一個方向。

本書由我和陳詩宇合作著述。第三章唐代部分、第四章宋代部分和第五章明代部分由陳詩宇主筆,我增補了相應章節的開篇綜述及古方化妝品的部分,並校訂了晚唐部分觀點。特此說明。(李芽)

目次

推薦序:美,從「文明」而來

推薦序:窈窕淑女,君子好逑

推薦序:重現妝容中的審美思維

前言:實體復原古代化妝品的工藝

第一章 濫觴

史前時代至商朝--繪身與紋身

周--化妝史的嶄新紀元

秦--彩妝的起源

古法重現

《齊民要術》:古代妝粉製作方法

第二章 成形

漢── 審美成形

魏晉南北朝── 美而自在

古法重現

《天工開物》:「胡粉」的製作方法

《齊民要術》:「紫粉」的製作方法

第三章 鼎盛

初唐── 從簡約保守轉向華麗綻放

盛唐── 貴妃的紅妝時代

中唐── 時世險妝束

晚唐、五代── 西州狂花與素雅漢妝的兩極分化

第四章 轉型

宋── 回歸素樸

遼、元── 少數民族風情

古法重現

《事林廣記》:「畫眉集香圓」的製作方式

《玉女桃花粉》:的製作方式

第五章 融合

明── 端莊典雅

清── 滿漢交融

古法重現

《外台秘要》:「崔氏造燕脂法」的製作方式

《老佛爺用藥底簿》:「加味香肥皂」製作方法

附錄:中國古代妝容研究的三大途徑

後記

推薦序:窈窕淑女,君子好逑

推薦序:重現妝容中的審美思維

前言:實體復原古代化妝品的工藝

第一章 濫觴

史前時代至商朝--繪身與紋身

周--化妝史的嶄新紀元

秦--彩妝的起源

古法重現

《齊民要術》:古代妝粉製作方法

第二章 成形

漢── 審美成形

魏晉南北朝── 美而自在

古法重現

《天工開物》:「胡粉」的製作方法

《齊民要術》:「紫粉」的製作方法

第三章 鼎盛

初唐── 從簡約保守轉向華麗綻放

盛唐── 貴妃的紅妝時代

中唐── 時世險妝束

晚唐、五代── 西州狂花與素雅漢妝的兩極分化

第四章 轉型

宋── 回歸素樸

遼、元── 少數民族風情

古法重現

《事林廣記》:「畫眉集香圓」的製作方式

《玉女桃花粉》:的製作方式

第五章 融合

明── 端莊典雅

清── 滿漢交融

古法重現

《外台秘要》:「崔氏造燕脂法」的製作方式

《老佛爺用藥底簿》:「加味香肥皂」製作方法

附錄:中國古代妝容研究的三大途徑

後記

書摘/試閱

西元712年至西元766年

盛唐──貴妃的紅妝時代

如果要選中國古代的美人代表,楊貴妃是呼聲最高的人選之一。被譽為四大美人之一,她與玄宗的浪漫傳奇被反覆傳唱,貴妃軼事以及對其樣貌的文字記載以及相關的繪畫作品、戲曲、戲劇舞臺表現屢見不鮮。千百年來,文人墨客和百姓無不好奇貴妃的美貌和妝容,不少筆記小說也將一些妝髮名目歸於其名下。

貴妃時代真實的妝飾風尚如何?如果只從後世文本描述推測,可能無法得到真實結果。審美一直在變化,判斷基準也在變化。也許當時人認為適中的「纖穠有度」和美豔的「美人紅妝」,在後世看來卻是程度過於誇張。當然,現在無法看到楊貴妃的「真實照片」,具體的面貌難以還原,不過半個多世紀以來大規模的考古發掘,尤其是數以百計的玄宗時代貴族墓葬中出土的寫實陶俑、壁畫、絹畫,已經可以很科學地歸納出開元、天寶這幾十年間,從長安京畿到西域、東北廣大區域貴婦人的身材、妝髮審美傾向和變化。其中不乏楊貴妃在宮中期間的宮廷繪畫作品,大體可供參照與想像。

開元、天寶幾乎是唐代流行變遷最快速的階段,甚至密集到了三五年便有一變的程度。這次我們就借楊玉環的一生,來看看盛唐開元、天寶時代幾十年間,貴婦們從淡雅素淨到紅妝濃烈的妝飾變遷。

開元初──新君即位後的簡樸收斂

神龍革命,武則天退位,但「武周風格」延續了十幾年,直到玄宗即位後的開元初期才變為樸素收斂的風格。這與登基之初勵精圖治、躬行節儉的玄宗有很大關係。剛當上皇帝的唐玄宗希望一改朝野追求奢靡華麗之舊弊,即位以後連下了幾道詔敕,嚴厲禁斷對奢靡的珠玉錦繡的追逐,親自帶頭將皇家所藏金銀熔鑄為鋌,將珠玉錦繡焚毀於殿前,令「宮掖之內后妃以下,皆服汗濯之衣,永除珠翠之飾﹂(《全唐文》),甚至下令婦女們要把之前的錦繡衣物染黑,不准織造華麗面料,各地官營織錦坊也停廢。

在這種大風氣的引導下,婦女妝飾也一改武周末期的華麗傾向,複雜的額黃花鈿、斜紅、假靨組合以及髮髻上插戴的步搖簪釵、花鈿至少在京城中被禁絕。楊玉環生於開元七年(西元719年),幼年在蜀地度過,少女時的楊玉環所見女性妝飾,可能大體上還是簡潔俐落的模樣。

從當時的墓葬壁畫、線刻、陶俑來看,開元初期女性的衣飾、頭飾較樸素簡單,沒有濃烈複雜的妝面,風格相對清新淡雅,不尚紅妝花飾,眉形纖細修長;鬢髮相對服貼,偶見高髻,更多則是攏聚於頭頂的一小髻。比如陝西西安開元四年(西元716年)楊執一夫人獨孤氏墓門刻畫的仕女,頭頂挽一前探小髻,鬢髮後攏,無一珠翠簪釵首飾,面無花鈿、眉形細長。又如陝西禮泉昭陵開元九年(西元721年)契苾夫人墓壁畫的仕女,同樣是簡單無飾的髮型,妝面僅僅略施淺朱,眉形也相對細長柔美,不再是武周時代英武的粗闊眉。不過也有個別例外,比如山西萬榮同樣是開元九年的薛儆墓石槨線刻,就描繪了若干額繪花鈿、髻貼花飾的貴婦。

在玄宗以及一批良臣的治理下,大唐步入輝煌的開元盛世。當然,「永除珠翠之飾」是不可能的,很快,妝飾之風就在宮中捲土重來了。

初入兩京:精緻「開元樣」形成

開元十七年(西元729年),十歲的楊玉環因父親去世來到洛陽,寄住在三叔楊玄珪家。開元二十二年(西元734年)七月,咸宜公主在洛陽舉行婚禮,楊玉環也應邀參加。公主胞弟壽王李瑁對楊玉環一見鍾情,在李瑁生母武惠妃的請求下,唐玄宗當年就下詔冊立楊玉環為壽王妃。此時尚處於李隆基治下的第二個十年,長安、洛陽的流行風尚與妝飾,已經完全脫離了武周遺風和開元初年提倡的簡樸感,形成了新的「開元模式」,往誇張和精緻化發展。

首先是髮型,當時最具標誌性的改變,就是隆起的半圈鬢髮越發蓬鬆,頭頂小髻前移低垂,成為最流行的髮型傳遍全國,同款垂髻甚至在新疆吐魯番市阿斯塔那的出土文物上都可見到,有時也裹以巾布。若對比同一個年分的各地出土資料,明顯能發現,在長安一帶的貴族中率先發生了這些改變。比如開元十二年(西元724年)的惠莊太子墓、金鄉縣主墓、開元十五年(西元727年)的虢王李邕墓,均已呈現典型的開元樣式。

妝面色調大體維持淡雅的風格,以白妝和淺淡的薄紅胭脂為主。白妝即面施白粉,是素雅的淡妝,《中華古今注》說梁武帝時宮人「作白妝青黛眉」,又說楊貴妃曾作「白妝黑眉」。

雖然後人附會不一定精準,但從開元中期的壁畫來看,確實可以看到面無朱色、描繪黛眉的貴婦形象。同時也有在臉頰施塗淺淡紅暈的例子,這種淺淡紅暈可能即「桃花妝」、「飛霞妝」。

唐宇文氏的《妝臺記》中說:「美人妝面,既傅粉,復以胭脂調勻掌中,施之兩頰,濃者為酒暈妝,淺者為桃花妝。薄薄施朱,以粉罩之,為飛霞妝。」先在臉龐上勻敷一層白粉,再在手心勻開紅色的胭脂水,塗抹在兩頰上。程度最濃的被稱為「酒暈妝」,就如喝醉酒泛起的滿面紅暈一般;淺淡若桃花的就叫「桃花妝」;如果在淺薄胭脂之上再罩一層白粉,白裡隱隱透出朦朧的紅影,就叫「飛霞妝」。

與此同時,精緻華麗的妝飾也逐漸再度流行,女性臉上的花飾增多,典型的斜紅、額黃、假靨等全套妝面重現。新疆阿斯塔那墓地出土的一幅開元中期仕女屏風畫是典型的例證,從畫中可以識別出九位仕女,有著彎彎細眉,臉上均描繪了兩道斜紅,額上花飾則各不相同。腮紅大多以眼周淺淡的粉色暈開,可能是「桃花妝」「飛霞妝」一類,少數為素淨的白妝,可以視為開元樣式的代表,精緻柔美,既不似武周之豔麗,又未達天寶之濃烈。

身在洛陽的楊玉環所見的貴婦們大約如此:隆起的鬢髮、低垂的小髻、精緻柔美的妝容、綴有花飾的衣裙以及她們日漸豐滿的身材。

入宮冊妃:步入濃烈的紅妝時代

開元二十二年(西元734年),楊玉環被冊壽王妃。開元二十五年(西元737年),寵妃武惠妃在興慶宮去世,玄宗鬱鬱寡歡。有人進言楊玉環「姿質天挺,宜充掖廷」,於是玄宗將其召入後宮。天寶四年(公元745年),玄宗把韋昭訓的女兒冊立為壽王妃後,將本是兒媳的楊玉環冊為貴妃。由於未立皇后,此時楊貴妃地位就相當於皇后。

「靡不有初,鮮克有終」,登基已經二三十年,承平日久,天下安定,玄宗覺得功成治定,也早忘了當初躬親節儉的信誓旦旦。名相宋璟去世後,玄宗又將國事交予李林甫、楊國忠辦理,逐漸奢侈無度,窮天下之欲不足為其樂,與楊貴妃在宮中過著鮮花著錦的享樂生活。

或是因為李隆基、武惠妃、楊貴妃等上層的個人喜好轉變,或是因為太平盛世富足安逸的經濟基礎、強盛國力,當時的社會開始崇尚富麗奢靡,貴婦們的身材越發豐腴,審美越發濃烈誇張,逐步邁入「紅妝時代」。此時宮廷貴婦的髮髻更加寬鬆,腦後拖垂巨大的髮包,收攏聚於頂束成前翹的小髻一二,形成了我們所說﹁天寶樣」的標誌性髮型。貴婦們裝飾花鈿,衣著寬鬆,寬大的長裙束於胸上,下擺拖地,紋樣花團錦簇。

妝飾上也有一些大膽的改變。最引人注目的是「紅妝」,在臉頰大面積塗抹濃重的胭脂,範圍甚至從眉下一直蔓延到耳窩、臉角,全臉只剩下額頭、鼻樑和下巴露白,相當誇張。這一點,在武惠妃陵墓中的彩繪線刻和壁畫、陶俑中就已經有所體現。壁畫中的宮人,不少都在臉上施塗大面積胭脂。兩京地區發現的大量宮廷、貴族墓葬,如陝西蒲城天寶元年(西元742年)讓皇帝惠陵李憲墓等,所出壁畫、陶俑裡的仕女,妝面基本都以紅妝為主,額間描繪各種鵝黃花鈿,配合豐滿的臉形,很有視覺衝擊力。不只關中京畿,此風還遠遠波及各地,比如新疆吐魯番阿斯塔那天寶三年(西元744年)安西都護府張氏墓所出屏風絹畫,也和長安的流行風尚高度一致,不僅貴婦,連身旁的婢女也都盡數做此大紅妝。李白詩中有一句「婦女馬上笑,顏如赬玉盤」,「赬玉盤」即赤紅圓玉盤,用其形容當時貴婦們塗抹了赤紅胭脂的圓潤臉龐,可以說是相當具體了。

不獨盛唐,在面頰施以紅粉胭脂,自古以來都是重要的妝飾方法。古時曾用朱砂、茜草類盛唐「酒暈妝、桂葉眉」妝容復原。

染料製作妝粉,漢以後,來自紅藍花汁的鮮豔胭脂成為最主要的紅色化妝品,塗抹時蘸少量清水即可敷面,也可製成紅粉施塗。歷代紅妝濃淡深淺不同,盛唐時代的這種大面積紅妝,可能是最濃烈的一種。

有關唐代婦女飾紅妝的描繪有很多,比如李白〈浣紗石上雲〉「玉面耶溪女,青蛾紅粉妝」、岑參〈敦煌太守後庭歌〉「美人紅妝色正鮮」。

五代王仁裕《開元天寶遺事》稱「貴妃每至夏月,常衣輕綃,使侍兒交扇鼓風,猶不解其熱。每有汗出,紅膩而多香,或拭之於巾帕之上,其色如桃紅也」,說楊貴妃因為塗抹了紅粉,連汗水都染成了紅色。王建〈宮詞〉有一句「歸到院中重洗面,金花盆裡潑紅泥」,宮女洗臉後盆中水如紅泥一般,可能是真實的寫照。

盛唐──貴妃的紅妝時代

如果要選中國古代的美人代表,楊貴妃是呼聲最高的人選之一。被譽為四大美人之一,她與玄宗的浪漫傳奇被反覆傳唱,貴妃軼事以及對其樣貌的文字記載以及相關的繪畫作品、戲曲、戲劇舞臺表現屢見不鮮。千百年來,文人墨客和百姓無不好奇貴妃的美貌和妝容,不少筆記小說也將一些妝髮名目歸於其名下。

貴妃時代真實的妝飾風尚如何?如果只從後世文本描述推測,可能無法得到真實結果。審美一直在變化,判斷基準也在變化。也許當時人認為適中的「纖穠有度」和美豔的「美人紅妝」,在後世看來卻是程度過於誇張。當然,現在無法看到楊貴妃的「真實照片」,具體的面貌難以還原,不過半個多世紀以來大規模的考古發掘,尤其是數以百計的玄宗時代貴族墓葬中出土的寫實陶俑、壁畫、絹畫,已經可以很科學地歸納出開元、天寶這幾十年間,從長安京畿到西域、東北廣大區域貴婦人的身材、妝髮審美傾向和變化。其中不乏楊貴妃在宮中期間的宮廷繪畫作品,大體可供參照與想像。

開元、天寶幾乎是唐代流行變遷最快速的階段,甚至密集到了三五年便有一變的程度。這次我們就借楊玉環的一生,來看看盛唐開元、天寶時代幾十年間,貴婦們從淡雅素淨到紅妝濃烈的妝飾變遷。

開元初──新君即位後的簡樸收斂

神龍革命,武則天退位,但「武周風格」延續了十幾年,直到玄宗即位後的開元初期才變為樸素收斂的風格。這與登基之初勵精圖治、躬行節儉的玄宗有很大關係。剛當上皇帝的唐玄宗希望一改朝野追求奢靡華麗之舊弊,即位以後連下了幾道詔敕,嚴厲禁斷對奢靡的珠玉錦繡的追逐,親自帶頭將皇家所藏金銀熔鑄為鋌,將珠玉錦繡焚毀於殿前,令「宮掖之內后妃以下,皆服汗濯之衣,永除珠翠之飾﹂(《全唐文》),甚至下令婦女們要把之前的錦繡衣物染黑,不准織造華麗面料,各地官營織錦坊也停廢。

在這種大風氣的引導下,婦女妝飾也一改武周末期的華麗傾向,複雜的額黃花鈿、斜紅、假靨組合以及髮髻上插戴的步搖簪釵、花鈿至少在京城中被禁絕。楊玉環生於開元七年(西元719年),幼年在蜀地度過,少女時的楊玉環所見女性妝飾,可能大體上還是簡潔俐落的模樣。

從當時的墓葬壁畫、線刻、陶俑來看,開元初期女性的衣飾、頭飾較樸素簡單,沒有濃烈複雜的妝面,風格相對清新淡雅,不尚紅妝花飾,眉形纖細修長;鬢髮相對服貼,偶見高髻,更多則是攏聚於頭頂的一小髻。比如陝西西安開元四年(西元716年)楊執一夫人獨孤氏墓門刻畫的仕女,頭頂挽一前探小髻,鬢髮後攏,無一珠翠簪釵首飾,面無花鈿、眉形細長。又如陝西禮泉昭陵開元九年(西元721年)契苾夫人墓壁畫的仕女,同樣是簡單無飾的髮型,妝面僅僅略施淺朱,眉形也相對細長柔美,不再是武周時代英武的粗闊眉。不過也有個別例外,比如山西萬榮同樣是開元九年的薛儆墓石槨線刻,就描繪了若干額繪花鈿、髻貼花飾的貴婦。

在玄宗以及一批良臣的治理下,大唐步入輝煌的開元盛世。當然,「永除珠翠之飾」是不可能的,很快,妝飾之風就在宮中捲土重來了。

初入兩京:精緻「開元樣」形成

開元十七年(西元729年),十歲的楊玉環因父親去世來到洛陽,寄住在三叔楊玄珪家。開元二十二年(西元734年)七月,咸宜公主在洛陽舉行婚禮,楊玉環也應邀參加。公主胞弟壽王李瑁對楊玉環一見鍾情,在李瑁生母武惠妃的請求下,唐玄宗當年就下詔冊立楊玉環為壽王妃。此時尚處於李隆基治下的第二個十年,長安、洛陽的流行風尚與妝飾,已經完全脫離了武周遺風和開元初年提倡的簡樸感,形成了新的「開元模式」,往誇張和精緻化發展。

首先是髮型,當時最具標誌性的改變,就是隆起的半圈鬢髮越發蓬鬆,頭頂小髻前移低垂,成為最流行的髮型傳遍全國,同款垂髻甚至在新疆吐魯番市阿斯塔那的出土文物上都可見到,有時也裹以巾布。若對比同一個年分的各地出土資料,明顯能發現,在長安一帶的貴族中率先發生了這些改變。比如開元十二年(西元724年)的惠莊太子墓、金鄉縣主墓、開元十五年(西元727年)的虢王李邕墓,均已呈現典型的開元樣式。

妝面色調大體維持淡雅的風格,以白妝和淺淡的薄紅胭脂為主。白妝即面施白粉,是素雅的淡妝,《中華古今注》說梁武帝時宮人「作白妝青黛眉」,又說楊貴妃曾作「白妝黑眉」。

雖然後人附會不一定精準,但從開元中期的壁畫來看,確實可以看到面無朱色、描繪黛眉的貴婦形象。同時也有在臉頰施塗淺淡紅暈的例子,這種淺淡紅暈可能即「桃花妝」、「飛霞妝」。

唐宇文氏的《妝臺記》中說:「美人妝面,既傅粉,復以胭脂調勻掌中,施之兩頰,濃者為酒暈妝,淺者為桃花妝。薄薄施朱,以粉罩之,為飛霞妝。」先在臉龐上勻敷一層白粉,再在手心勻開紅色的胭脂水,塗抹在兩頰上。程度最濃的被稱為「酒暈妝」,就如喝醉酒泛起的滿面紅暈一般;淺淡若桃花的就叫「桃花妝」;如果在淺薄胭脂之上再罩一層白粉,白裡隱隱透出朦朧的紅影,就叫「飛霞妝」。

與此同時,精緻華麗的妝飾也逐漸再度流行,女性臉上的花飾增多,典型的斜紅、額黃、假靨等全套妝面重現。新疆阿斯塔那墓地出土的一幅開元中期仕女屏風畫是典型的例證,從畫中可以識別出九位仕女,有著彎彎細眉,臉上均描繪了兩道斜紅,額上花飾則各不相同。腮紅大多以眼周淺淡的粉色暈開,可能是「桃花妝」「飛霞妝」一類,少數為素淨的白妝,可以視為開元樣式的代表,精緻柔美,既不似武周之豔麗,又未達天寶之濃烈。

身在洛陽的楊玉環所見的貴婦們大約如此:隆起的鬢髮、低垂的小髻、精緻柔美的妝容、綴有花飾的衣裙以及她們日漸豐滿的身材。

入宮冊妃:步入濃烈的紅妝時代

開元二十二年(西元734年),楊玉環被冊壽王妃。開元二十五年(西元737年),寵妃武惠妃在興慶宮去世,玄宗鬱鬱寡歡。有人進言楊玉環「姿質天挺,宜充掖廷」,於是玄宗將其召入後宮。天寶四年(公元745年),玄宗把韋昭訓的女兒冊立為壽王妃後,將本是兒媳的楊玉環冊為貴妃。由於未立皇后,此時楊貴妃地位就相當於皇后。

「靡不有初,鮮克有終」,登基已經二三十年,承平日久,天下安定,玄宗覺得功成治定,也早忘了當初躬親節儉的信誓旦旦。名相宋璟去世後,玄宗又將國事交予李林甫、楊國忠辦理,逐漸奢侈無度,窮天下之欲不足為其樂,與楊貴妃在宮中過著鮮花著錦的享樂生活。

或是因為李隆基、武惠妃、楊貴妃等上層的個人喜好轉變,或是因為太平盛世富足安逸的經濟基礎、強盛國力,當時的社會開始崇尚富麗奢靡,貴婦們的身材越發豐腴,審美越發濃烈誇張,逐步邁入「紅妝時代」。此時宮廷貴婦的髮髻更加寬鬆,腦後拖垂巨大的髮包,收攏聚於頂束成前翹的小髻一二,形成了我們所說﹁天寶樣」的標誌性髮型。貴婦們裝飾花鈿,衣著寬鬆,寬大的長裙束於胸上,下擺拖地,紋樣花團錦簇。

妝飾上也有一些大膽的改變。最引人注目的是「紅妝」,在臉頰大面積塗抹濃重的胭脂,範圍甚至從眉下一直蔓延到耳窩、臉角,全臉只剩下額頭、鼻樑和下巴露白,相當誇張。這一點,在武惠妃陵墓中的彩繪線刻和壁畫、陶俑中就已經有所體現。壁畫中的宮人,不少都在臉上施塗大面積胭脂。兩京地區發現的大量宮廷、貴族墓葬,如陝西蒲城天寶元年(西元742年)讓皇帝惠陵李憲墓等,所出壁畫、陶俑裡的仕女,妝面基本都以紅妝為主,額間描繪各種鵝黃花鈿,配合豐滿的臉形,很有視覺衝擊力。不只關中京畿,此風還遠遠波及各地,比如新疆吐魯番阿斯塔那天寶三年(西元744年)安西都護府張氏墓所出屏風絹畫,也和長安的流行風尚高度一致,不僅貴婦,連身旁的婢女也都盡數做此大紅妝。李白詩中有一句「婦女馬上笑,顏如赬玉盤」,「赬玉盤」即赤紅圓玉盤,用其形容當時貴婦們塗抹了赤紅胭脂的圓潤臉龐,可以說是相當具體了。

不獨盛唐,在面頰施以紅粉胭脂,自古以來都是重要的妝飾方法。古時曾用朱砂、茜草類盛唐「酒暈妝、桂葉眉」妝容復原。

染料製作妝粉,漢以後,來自紅藍花汁的鮮豔胭脂成為最主要的紅色化妝品,塗抹時蘸少量清水即可敷面,也可製成紅粉施塗。歷代紅妝濃淡深淺不同,盛唐時代的這種大面積紅妝,可能是最濃烈的一種。

有關唐代婦女飾紅妝的描繪有很多,比如李白〈浣紗石上雲〉「玉面耶溪女,青蛾紅粉妝」、岑參〈敦煌太守後庭歌〉「美人紅妝色正鮮」。

五代王仁裕《開元天寶遺事》稱「貴妃每至夏月,常衣輕綃,使侍兒交扇鼓風,猶不解其熱。每有汗出,紅膩而多香,或拭之於巾帕之上,其色如桃紅也」,說楊貴妃因為塗抹了紅粉,連汗水都染成了紅色。王建〈宮詞〉有一句「歸到院中重洗面,金花盆裡潑紅泥」,宮女洗臉後盆中水如紅泥一般,可能是真實的寫照。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。