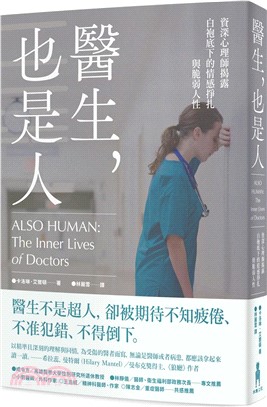

醫生,也是人:資深心理師揭露白袍底下的情感掙扎與脆弱人性

商品資訊

系列名:不歸類

ISBN13:9786263148116

替代書名:Also Human: The Inner Lives of Doctors

出版社:木馬文化

作者:卡洛琳.艾爾頓

譯者:林麗雪

出版日:2025/04/09

裝訂/頁數:平裝/384頁

規格:21cm*14.8cm*2.56cm (高/寬/厚)

版次:2

預購中

下單可得紅利積點:11 點

商品簡介

作者簡介

名人/編輯推薦

目次

書摘/試閱

商品簡介

醫師致力於救人,卻在受苦時求助無門、生病時不被視為病人

——直擊醫療最前線的真實困境,來自資深心理師的深刻省思

𒊹《受傷的醫者》好評暢銷修訂版𒊹

日夜遊走生死之間,面對飽受痛苦的病患不斷上門,醫師被期待要冷靜理性、果敢抗壓,然而醫者的心並非鐵打,也有其極限。沉重的責任帶來的焦慮與憂鬱,不僅威脅著他們的職業生涯,更可能摧毀他們的人生。

「這個制度把你當成一件器材一樣搬來搬去,而不是一個人。」當醫療體制忽視甚至否認醫師的心理需求,不單讓他們無法妥善照顧自己,最終也會影響醫療品質和病患的福祉。

作者艾爾頓是一位資深心理師,這本書記錄了那些受困的醫師向她求助的故事:小兒科醫師第一天上班就得獨自處理嬰兒的死亡宣告;產科醫師悉心為病患診治,自身的不孕症治療失敗卻無人聞問;腫瘤科醫師在病床旁昏厥,因病人患有與父親同樣致死疾病……

取材自二十多年親臨醫療現場的經驗、直擊數百位醫師的內心風暴,艾爾頓博士以親切的文字提出無數長期被漠視的現實議題,她不只關切醫師的心理健康、情感需求,更深入探討整個醫療體系和教育方針有何缺陷?又該怎麼改善這封閉環境中的歧視問題?

透過窺看這些醫療專業人士的脆弱與掙扎,我們將知曉並同理掌控生死之人的真實困境,認知到醫生也是人,白袍之下的一個個血肉之軀,各有不同性格、夢想和欲望,也會感到恐懼、悲傷和迷惘。

更多醫者的故事盡在書中:

實習醫師工作不到一週,因憂鬱症而掙扎是否離開醫界。

傑出神經外科醫師在性別歧視的醫療環境中,事業屢遭阻礙。

婦產科醫師因自身性傾向感到不安,內心充滿矛盾。

——直擊醫療最前線的真實困境,來自資深心理師的深刻省思

𒊹《受傷的醫者》好評暢銷修訂版𒊹

日夜遊走生死之間,面對飽受痛苦的病患不斷上門,醫師被期待要冷靜理性、果敢抗壓,然而醫者的心並非鐵打,也有其極限。沉重的責任帶來的焦慮與憂鬱,不僅威脅著他們的職業生涯,更可能摧毀他們的人生。

「這個制度把你當成一件器材一樣搬來搬去,而不是一個人。」當醫療體制忽視甚至否認醫師的心理需求,不單讓他們無法妥善照顧自己,最終也會影響醫療品質和病患的福祉。

作者艾爾頓是一位資深心理師,這本書記錄了那些受困的醫師向她求助的故事:小兒科醫師第一天上班就得獨自處理嬰兒的死亡宣告;產科醫師悉心為病患診治,自身的不孕症治療失敗卻無人聞問;腫瘤科醫師在病床旁昏厥,因病人患有與父親同樣致死疾病……

取材自二十多年親臨醫療現場的經驗、直擊數百位醫師的內心風暴,艾爾頓博士以親切的文字提出無數長期被漠視的現實議題,她不只關切醫師的心理健康、情感需求,更深入探討整個醫療體系和教育方針有何缺陷?又該怎麼改善這封閉環境中的歧視問題?

透過窺看這些醫療專業人士的脆弱與掙扎,我們將知曉並同理掌控生死之人的真實困境,認知到醫生也是人,白袍之下的一個個血肉之軀,各有不同性格、夢想和欲望,也會感到恐懼、悲傷和迷惘。

更多醫者的故事盡在書中:

實習醫師工作不到一週,因憂鬱症而掙扎是否離開醫界。

傑出神經外科醫師在性別歧視的醫療環境中,事業屢遭阻礙。

婦產科醫師因自身性傾向感到不安,內心充滿矛盾。

作者簡介

作者簡介

卡洛琳.艾爾頓(Caroline Elton)

獲牛津大學(University of Oxford)學士學位、倫敦大學學院(University College London)醫學院的學術精神病學博士學位。特許心理師(Chartered Psychologist),擁有職業心理學與諮商心理學的雙重資格認證。

自一九九八年便致力於醫學相關工作,先是在病房、門診和手術室中觀察高級臨床醫師的教學,對過時的醫學教育體制提出質疑,到後來創立並帶領了由英國國民保健署(National Health Service)資助的「醫師職業發展中心」(Careers Unit),為倫敦超過七十家醫院的醫師提供支援服務。並擔任倫敦國王學院「擴展醫學學位課程」(Extended Medical Degree Programme)的負責人,該課程是英國最大的「擴大參與」(widening participation)醫學學位課程。

經常在英國本地和國際的會議上發言、為醫師面臨的問題撰文,在學術和醫療專業刊物上發表超過四十篇文章。二〇一四年離開國民保健署後,創立了自己的職業諮詢顧問公司「醫師職業規劃所」(Career Planning for Doctors)。二〇二二年獲聘為諾里奇醫學院(Norwich Medical School)副教授暨高級顧問。

譯者簡介

林麗雪

吳大猷科學普及著作獎譯作類金籤獎得主,台灣大學政治學系畢業。曾任職國會助理、記者與編輯。喜愛大自然與有生命力的人、事、物,熱愛文字工作。

譯有《政治秩序的起源》(下卷)、《自由的選擇》、《大掠奪》、《規模的規律和祕密》、《三零世界》、《解讀民粹主義》、《一次讀懂政治學經典》、《荒野之子》、《湖濱散記》、《自主學習大未來》、《昨日世界》、《異教語言學》等。合譯有《後真相時代》、《獲利團隊》、《美國金權》等書。

卡洛琳.艾爾頓(Caroline Elton)

獲牛津大學(University of Oxford)學士學位、倫敦大學學院(University College London)醫學院的學術精神病學博士學位。特許心理師(Chartered Psychologist),擁有職業心理學與諮商心理學的雙重資格認證。

自一九九八年便致力於醫學相關工作,先是在病房、門診和手術室中觀察高級臨床醫師的教學,對過時的醫學教育體制提出質疑,到後來創立並帶領了由英國國民保健署(National Health Service)資助的「醫師職業發展中心」(Careers Unit),為倫敦超過七十家醫院的醫師提供支援服務。並擔任倫敦國王學院「擴展醫學學位課程」(Extended Medical Degree Programme)的負責人,該課程是英國最大的「擴大參與」(widening participation)醫學學位課程。

經常在英國本地和國際的會議上發言、為醫師面臨的問題撰文,在學術和醫療專業刊物上發表超過四十篇文章。二〇一四年離開國民保健署後,創立了自己的職業諮詢顧問公司「醫師職業規劃所」(Career Planning for Doctors)。二〇二二年獲聘為諾里奇醫學院(Norwich Medical School)副教授暨高級顧問。

譯者簡介

林麗雪

吳大猷科學普及著作獎譯作類金籤獎得主,台灣大學政治學系畢業。曾任職國會助理、記者與編輯。喜愛大自然與有生命力的人、事、物,熱愛文字工作。

譯有《政治秩序的起源》(下卷)、《自由的選擇》、《大掠奪》、《規模的規律和祕密》、《三零世界》、《解讀民粹主義》、《一次讀懂政治學經典》、《荒野之子》、《湖濱散記》、《自主學習大未來》、《昨日世界》、《異教語言學》等。合譯有《後真相時代》、《獲利團隊》、《美國金權》等書。

名人/編輯推薦

成令方/高雄醫學大學性別研究所退休教授

林靜儀/醫師、衛生福利部政務次長

——專文推薦

小劉醫師/外科作家

王浩威/精神科醫師、作家

陳志金/重症醫師

——共感推薦

「這是一本超級營養、精彩、優質的臨床田野筆記,既超越八點檔故事的複雜度,更超越台灣對醫學教育認知既有深度與高度。」

——成令方/高雄醫學大學性別研究所退休教授

「這是一本誠實窺見醫師內心矛盾衝突的書,書中關於眾多醫師無助沮喪、甚至孤立無援的真實紀錄,值得所有醫師閱讀,發現自己壓抑或不敢直視的困境;這更是一本所有醫學教育者應該閱讀與思考的書——我們有責任支持與協助年輕從醫者。」

——林靜儀/醫師、衛生福利部政務次長

「以精準且深刻的理解與同情,為受傷的醫者而寫,無論是醫師或者病患,都應該拿起來讀一讀。」

——希拉蕊.曼特爾(Hilary Mantel)/曼布克獎得主、《狼廳》作者

「卡洛琳.艾爾頓是一位職業心理師,與執業醫師們一起工作超過二十年。她非常具資格來評論關於醫療體系的事……令人好奇是否有誰在看完這本書後,還能用同樣的眼光看待醫師們。」

——《衛報》

「以富有同情心的視角帶我們深刻詳細地了解,用來訓練以及養成醫師的系統能夠如何地摧毀身為人的我們,卡洛琳.艾爾頓給出了關鍵且正是時候的提醒,告訴我們醫師也是人。」

——葛文德(Atul Gawande)/《凝視死亡:一位外科醫師對衰老與死亡的思索》作者

「來自醫療體系最前線的憤怒報導。」

——《泰晤士報》

「這是一本生動而引人入勝的書,講述受傷的治療者如何掙扎尋找治療。艾爾頓幫助了數百名醫生度過個人和專業生活中的危機,她的故事讀來如同改革護理職業的緊迫宣言——讓他們開始關心自己。她參考了心理學文獻,並結合了她豐富的臨床經驗,探討為何某些醫生會被醫學的壓力壓垮,而另一些人則能在壓力下茁壯。」

——蓋文.弗朗西斯(Gavin Francis),醫師、《人類冒險》(Adventures in Human Being)和《變形者》(Shapeshifters)作者

「艾爾頓是一位職業心理師,在過去二十年中,她觀察、輔導並幫助醫療領域中真實、脆弱且完全真實的人們。……這本書文筆親切易讀,對最佳醫療實踐的實用且有益的探討,將使病人、醫療從業者以及所有涉及醫療保健的人受益。」

——《書單》(Booklist)

「這是一本生動而引人入勝的書,講述受傷的治療者如何掙扎著尋求治療。艾爾頓幫助了數百名醫生度過個人和專業生活中的危機,她的故事讀來如同改革護理職業的緊迫宣言——讓他們開始關心自己。她參考了心理學文獻,並結合了她豐富的臨床經驗,探討為何某些醫生會被醫學的壓力壓垮,而另一些人則能在壓力下茁壯。」

——蓋文.弗朗西斯(Gavin Francis),醫師、《人類冒險》(Adventures in Human Being)和《變形者》(Shapeshifters)作者

「這本書的核心在於探討如何識別初準醫師的情緒韌性,以及如何強化執業醫師的這種韌性。我們是會犯錯的人類,不是全知全能的神。」

——《星期日泰晤士報》(The Sunday Times)

林靜儀/醫師、衛生福利部政務次長

——專文推薦

小劉醫師/外科作家

王浩威/精神科醫師、作家

陳志金/重症醫師

——共感推薦

「這是一本超級營養、精彩、優質的臨床田野筆記,既超越八點檔故事的複雜度,更超越台灣對醫學教育認知既有深度與高度。」

——成令方/高雄醫學大學性別研究所退休教授

「這是一本誠實窺見醫師內心矛盾衝突的書,書中關於眾多醫師無助沮喪、甚至孤立無援的真實紀錄,值得所有醫師閱讀,發現自己壓抑或不敢直視的困境;這更是一本所有醫學教育者應該閱讀與思考的書——我們有責任支持與協助年輕從醫者。」

——林靜儀/醫師、衛生福利部政務次長

「以精準且深刻的理解與同情,為受傷的醫者而寫,無論是醫師或者病患,都應該拿起來讀一讀。」

——希拉蕊.曼特爾(Hilary Mantel)/曼布克獎得主、《狼廳》作者

「卡洛琳.艾爾頓是一位職業心理師,與執業醫師們一起工作超過二十年。她非常具資格來評論關於醫療體系的事……令人好奇是否有誰在看完這本書後,還能用同樣的眼光看待醫師們。」

——《衛報》

「以富有同情心的視角帶我們深刻詳細地了解,用來訓練以及養成醫師的系統能夠如何地摧毀身為人的我們,卡洛琳.艾爾頓給出了關鍵且正是時候的提醒,告訴我們醫師也是人。」

——葛文德(Atul Gawande)/《凝視死亡:一位外科醫師對衰老與死亡的思索》作者

「來自醫療體系最前線的憤怒報導。」

——《泰晤士報》

「這是一本生動而引人入勝的書,講述受傷的治療者如何掙扎尋找治療。艾爾頓幫助了數百名醫生度過個人和專業生活中的危機,她的故事讀來如同改革護理職業的緊迫宣言——讓他們開始關心自己。她參考了心理學文獻,並結合了她豐富的臨床經驗,探討為何某些醫生會被醫學的壓力壓垮,而另一些人則能在壓力下茁壯。」

——蓋文.弗朗西斯(Gavin Francis),醫師、《人類冒險》(Adventures in Human Being)和《變形者》(Shapeshifters)作者

「艾爾頓是一位職業心理師,在過去二十年中,她觀察、輔導並幫助醫療領域中真實、脆弱且完全真實的人們。……這本書文筆親切易讀,對最佳醫療實踐的實用且有益的探討,將使病人、醫療從業者以及所有涉及醫療保健的人受益。」

——《書單》(Booklist)

「這是一本生動而引人入勝的書,講述受傷的治療者如何掙扎著尋求治療。艾爾頓幫助了數百名醫生度過個人和專業生活中的危機,她的故事讀來如同改革護理職業的緊迫宣言——讓他們開始關心自己。她參考了心理學文獻,並結合了她豐富的臨床經驗,探討為何某些醫生會被醫學的壓力壓垮,而另一些人則能在壓力下茁壯。」

——蓋文.弗朗西斯(Gavin Francis),醫師、《人類冒險》(Adventures in Human Being)和《變形者》(Shapeshifters)作者

「這本書的核心在於探討如何識別初準醫師的情緒韌性,以及如何強化執業醫師的這種韌性。我們是會犯錯的人類,不是全知全能的神。」

——《星期日泰晤士報》(The Sunday Times)

目次

推薦序 白袍包裝下的內心世界 成令方

推薦序 提供從醫者所需的韌性訓練與心理支持 林靜儀

作者的話

導言 鏡子裡的醫學

第一章 週三到職的孩子

第二章 尋找中庸之道

第三章 哪一科的醫師

第四章 短暫的相遇

第五章 角色倒轉

第六章 漏水的水管

第七章 危險的生意

第八章 沒有出口

第九章 天擇

後記 沒有「醫生」這種人

致謝

英國醫學名詞

英國醫學訓練簡圖

延伸閱讀

參考資料

推薦序 提供從醫者所需的韌性訓練與心理支持 林靜儀

作者的話

導言 鏡子裡的醫學

第一章 週三到職的孩子

第二章 尋找中庸之道

第三章 哪一科的醫師

第四章 短暫的相遇

第五章 角色倒轉

第六章 漏水的水管

第七章 危險的生意

第八章 沒有出口

第九章 天擇

後記 沒有「醫生」這種人

致謝

英國醫學名詞

英國醫學訓練簡圖

延伸閱讀

參考資料

書摘/試閱

導言

鏡子裡的醫學

飛機輪胎一碰到機場柏油跑道的時候,像身邊許多人一樣,我直覺地伸手拿行動電話。從倫敦飛到華府的班機只有八小時,所以沒有太多要看的東西。接下來的八天,也不會有「不在辦公室」訊息所不能阻擋的事情,因此沒有要擔心的事。直到我看到最後一封電子郵件:

親愛的卡洛琳(Caroline):

我從第一天就開始質疑,醫學院適不適合我,而且從那時候開始,情況只是變得更糟糕:一路走來,我變得更沮喪,感覺更無助,雖然經常懷抱著事情可能會變好的希望(而且身邊的每個人都鼓勵我這麼做)。但是我就是沒辦法應付醫院的壓力和緊張,而且要開始當醫師的想法,讓我內心充滿恐懼。

現在離期末考還有一個月,我非常苦惱該怎麼辦。我一直試著告訴自己,只要通過期末考,之後隨時都可以中斷,用我的醫學學位去做其他的事。但是對於其他想做的事,我真的一點線索都沒有,而且如果中斷的話,我可能會後悔……

我只是不確定,我能不能繼續當醫師,而且我擔心,因為太過緊張、焦慮和憂鬱,最後,不是意外地傷害了別人,或者就是把自己推向瘋狂邊緣。如果這些話,有點情緒化的話,我很抱歉,但是我真的已經到了危機關頭,並且迫切需要一些明智的意見。

李奧(Leo)

我呆住了。這不是一封可以忽略的電子郵件,但是我在大西洋的另一邊,要怎麼提供「明智的意見」?在前往兒子家的計程車裡,我打了通電話給一個同事,想請她接手處理,但只聽到她的答錄機。我別無選擇,只好自己回覆李奧的電子郵件。

§

每個人偶爾會看醫生,有些人經常看醫生,有些人比較幸運地很少需要看醫生。但無論我們多頻繁地尋求醫療建議或接受治療,大多數的人往往只關注於自己的顧慮,並對於聽我們說話、記錄我們病史,或是在手術時切開我們身體的醫師有多種預設。要是我們有稍微想到他們的話。

我們直覺地相信,醫師能完成工作,而且不會感到身心交瘁,或不知所措。我們很少想過,醫師是否會擔心意外地傷害了我們,就像李奧一樣。我們通常單純地假設,如果他們比較年輕,那麼也會有資深的臨床醫師可以就近回答他們的問題,並確保他們準確地執行工作。我們往往不會擔心,他們是否聰明到足以勝任這份工作,畢竟,他們已經受過多年的訓練,從醫學院和更高的機構畢業,也必須通過無數的考試。當醫師在檢查我們身體的某些部位時,我們不想抱持一種可能性,認為醫師或許覺得有些病患很吸引人。我們一點也不想知道,醫師是否喜歡病人、是否覺得病人令人噁心,或是厭惡照顧病人的責任。我們反而會想像醫師喜愛他們的工作,而且治我們這樣的病人,帶給他們很大的滿足感。

對很多人來說,我們所知道的醫療專業大部分是從電視上看來的。但不論是醫療業的相關肥皂劇,或是暗中觀察的紀錄片,都沒有做出精確的描繪。我們看不見年輕醫師覺得工作如此難以承受,而恐懼到想逃跑。由於道德的原因,我們也不會看到醫師告訴父母,他們的嬰兒已經死了。然而,這只是醫師的必辦事項裡,眾多令人痛苦的任務的其中之一而已。另外還有讓妄想中的病人鎮定下來,或者嘗試搶救無效後,決定是不是要終止醫療行為。雖然電視情節可能扣人心弦,但受限於畫面和聲音,它無法傳遞腐爛屍體的氣味,或是如同一個醫師形容的:「人類皮膚燒成焦脆的感覺」。

醫師有很多事是保密進行的。有個醫師最近在《紐約時報》(New York Times)寫道:「我們不能對醫療人員以外的人說這些事,因為太痛苦、太具體、太難受了。」但作者接著強調,和同事談論並得到安慰的困難,因為醫療圈的文化,把這些困難任務看成「只不過是我們的工作,根本不值得評論」。這是一種保持緘默的祕密約定。

本書打破了這種緘默。過去二十年來,我在兩個不尋常的職務裡擔任職業心理師(occupational psychologist),聽聞很多不為病患所知的事情。

我在無意中找到第一個職務;那時我無所事事地翻閱報紙的求職欄,發現了一項計畫的職缺,目標是讓醫院主治醫師(consultant)成為更有效能的老師。那是讓教育部門的教職員進入醫院,在臨床醫師(clinician)教導他們的學生和初級醫師時跟隨他們,而不是讓醫師離開門診工作,把他們全體送到教育部門受訓練。臨床醫師在受觀察的同時,他們每天的任務:巡病房、手術或門診,一樣正常地持續進行。而且,教育回饋會更精確:專門為每個臨床醫師特定工作內容而量身打造。

我申請了那份工作,最後在這項計畫中工作了十年。在這段時間裡,我跟隨超過一百個主治醫師;我看過嬰兒出生,病患收到臨終診斷,或是嚥下最後一口氣的時候。我的工作是幫助這些主治醫師在醫院的各種不同環境裡,成為更有效能的老師;在過程中,我見證了很多非比尋常的事。

除了這個以醫院為基地的職務,我還有一份職業心理師的典型工作:擔任職業諮詢師,幫助人們解決在職場中所經歷的困難。多年來,我的兩份工作是分開的:有幾天是觀察醫師,而其他日子則是對非關醫療的職業提供諮商服務。到了二〇〇六年,我的兩個工作合併起來了。英國醫師的學士後訓練被徹底地大改造,初級醫師必須在職涯早期就決定)也如夢初醒,了解到必好選擇的專業,而英國國民健保署(National Health Service, NHS須為醫師們建立支持的服務。

二〇〇八年,我受聘於英國國民健保署,成立和管理職涯中心(Careers Unit),服務對象是首都七十幾所醫院的所有實習醫師。雖然我先前的觀察工作並不是為了這個新工作做準備,但很巧的,跟隨臨床醫師的那十年成為我極寶貴的經驗。例如,我看過麻醉科醫師或腸胃科醫師的作業,也看過正在進行中的心臟手術,因此比起從書籍中所學,我更能了解每個專科的喜悅和挑戰的細微差異。

但是來職涯中心敲我房門的醫師,他們想談的話題不只是選擇合適的專科,其他的主題也一再地出現:應付從醫學院到職場的轉變;懷疑自己適不適合行醫;面對病患受苦時的衝擊;似乎無法調和家庭與事業的需求;離開或放棄醫療職涯的情緒糾結。這些將會是我在本書中探討的一些議題。

身為心理師,我看見醫療訓練經常沒有認知到醫師也是人,有他們自己的思想、感覺、夢想和欲望。醫療訓練使他們得在國內到處搬遷,與家人和朋友分開。他們可能生病、離婚,或是找不到伴侶。有些人是一邊花時間照顧小孩或年長的父母,一邊辛苦地在職涯上求進步,其他人則是努力於通過專業考試。發生在其他職業領域的性別或種族歧視,在醫療工作裡,並沒有透過手術切除掉。有些醫師覺得自己選擇了錯誤的行業。這一切都造成重大的損失。

這些故事全部都必須被說出來。

§

一般人很容易以為,我遇見的醫師都是非典型的醫師,但這是錯的。二〇一六年八月,紐約一所醫學院有位讀到最後一年的學生爬出窗外,跳樓輕生,那所大學的院長在《新英格蘭醫學期刊》(New England Journal of Medicine)寫了一篇意見慷慨激昂的文章。他引用梅約醫學中心(Mayo Clinic)的一份研究,描述一種「在全國醫學系學生之間流行的筋疲力盡、沮喪和自殺的風氣」。他接著說,這種流行病的「根本原因」起源於:

大多數的學生在中學時期開始養成一種追求表現和成就的文化,並在他們接下來的成人生活裡不斷強化。每一次學生達成了我們其他人看起來像是成功的里程碑,例如進入很好的大學、他們選擇的醫學院,在競爭激烈的專科獲得住院醫師資格。但是,這對有些人來說,是打開進入鬼屋的另一扇門,背後藏著惡魔,充滿令人窒息的不確定性,以及無法想像的挑戰。

在這位紐約的醫學院學生自殺的幾個月前,英國的一個初級醫師蘿絲.波巨(Rose Polge)走入海裡淹死自己,這個悲劇被報紙大幅報導,部分原因是因為當時發生了四十年來第一次,初級醫師發動史無前例的罷工行動,抗議強制施行的新工作契約。

「工時長、與工作相關的焦慮,以及對在醫學界的未來感到絕望,是致使她最後做下這個糟糕決定的明確因素。」蘿絲的父母在為了紀念她而設的慈善募款網頁上這麼寫道。

但事情還沒結束。下一年,又有另一個初級醫師失蹤,和蘿絲一樣,她的車子被發現遺棄在海邊。沒有人知道接下來發生了什麼事。

不只蘿絲的父母出面指責英國醫師所面對的工作環境。二〇一六年一項刊登在《刺胳針》的研究指出,全科醫師的門診工作量到達了「飽和點」。同樣地,智庫機構英皇基金(King’s Fund)在二〇一七年初發表的每季監測報告提到,病患需求持續增加,特別是有複雜健康需求的年長病患,增加了把病患從醫院延遲轉到社會照護機構的情形,還有嚴重的財務壓力導致人力裁減。這些發現也同樣出現在英國皇家內科醫學院(Royal College of Physicians)針對近五百名初級醫師所做的調查,報告顯示:

七十%的人長期在人力不足的狀況下輪值工作。每個月至少有四次一整天或是晚班工作,沒有時間用餐。

十八%的人必須執行他們尚未受過適當訓練的臨床任務。

八十%的人覺得他們的工作有時候或經常承受過多的壓力。

二十五%的人覺得工作對他們的心理健康有嚴重的影響。

不過,因此受苦的人不只是醫師,而是我們全體所有的人。皇家內科醫學院的調查發現,有將近一半的醫師覺得,士氣不足對於病患安全會有嚴重、或是極端嚴重的影響。同樣地,二〇一六年英國醫學總會(General Medical Council)針對初級醫師的調查指出,急診醫療的實習醫師當中,每五個就有一個醫師擔心他們工作量對病患的影響。另一項哈佛醫學院研究人員進行的研究指出,患有憂鬱症的小兒科實習醫師與沒有憂鬱症的同僚相比,犯下的醫療過失高出六倍。這些研究員也發現,實習醫師之間患有憂鬱症的比率,是預期一般大眾罹病比率的兩倍。除了精神痛苦的比例很高,將近一半有憂鬱症的實習醫師似乎沒意識到自己生病,因此只有少數人正在接受治療。

§

對於心理師來說,近距離接觸醫療工作每天的實際狀況是相當難得的,我從各方面取得了醫學人士的觀點。但關鍵在於,我是以圈外人的角色從事這兩個工作,是一名心理師而不是醫師。我沒有經過漫長和困難的訓練過程來適應醫學界,因此醫療同仁視為理的事;我經常對醫師做出某些決定背後的無意識理由感到興趣。

但是身為一名心理師而不是醫師,其中的意義更加深遠。我猜想對醫師來說,向我承認他們面臨工作上的困難,比向另一個醫師訴說同樣的事情更加簡單。當工作讓他們不開心,醫師通常會猜想自己是唯一這麼覺得的人,並且小心不向指導自己的資深臨床醫師透露內心的擔憂。

當然,有一些優秀的醫師寫的書籍,以特殊的眼光讓讀者一窺醫學的世界。我閱讀了很多這類的書,它們大幅豐富了我對這個行業的了解。但是這本書不一樣:它不是描述一個醫師的個人經驗,而是取材自二十年間對幾百名醫師的觀察和對話。其他的書大多是醫師寫他們的病患,而這本書的鏡子則是相反的:像李奧這樣的醫師找上我這名心理師,我寫下他們的故事。

§

所以李奧發生了什麼事?

心裡惦記著學生和初級醫師自殺的悲劇案例,我小心翼翼地回覆李奧的電子郵件。試圖讓他知道,我了解他巨大的痛苦,同時也傳達希望。我告訴他,過去我也曾遇過其他有)運作的二十四小時危機專線。相同感覺的醫學生和初級醫師。我也告訴他,他們當中有些人繼續下去,並且在醫學界擁有成功的職業,而其他人則決定在這之外的專業建立他們的事業。但最重要的是,我強調他不應該在堅持下去的同時卻沒有尋求幫助。他的第一要務是去找他的全科醫師,把他的感覺說出來。除此之外,尋求大學諮商服務和醫學院教牧人員的支持也許會有用,我並知會他由英國醫學協會(British Medical Association, BMA

我向他解釋我不在國內,但是會回覆任何他寄給我的電子郵件,並且在下週返回英國後很樂意和他相談。幾天以後,李奧回信了,他已經和他的全科醫師以及私人家教聯絡。當知道我曾經協助過其他有相同感受的醫師後,他覺得很有幫助,也想要在我回英國後安排時間談一談。

隔週,我們在電話上談了超過一小時。李奧告訴我,比起第一次寫信給我的時候,他現在更好了;他已經聯繫了英國醫學協會求助專線,此外,他的全科醫師和私人家教幫了很多忙。我問起即將到來的考試時,李奧很清楚自己已經恢復良多,可以參加期末考。而且他已經準備充分,足以通過考試。但他擔心的並不是考試,而是接下來的事。這幾個月以來,他認定臨床醫學並不適合他。但當我們接著討論他對即將開始工作的感覺如何,他決心想試一試。

考試結束後,李奧計畫和女朋友去度假一個月,回來後將一起搬到一個新的城鎮,開始第一份醫師的工作。如果想要商討哪一個專科對他最好,或是考慮完全離開醫界,他會

再和我聯絡,談及此,我們的對話便告一段落,因為期末考的前幾個星期,並不是討論這些議題的好時機。

在李奧開始第一份工作的那個月,我收到一封電子郵件,與第一封相當不同。

我很高興地告訴你,和你談過後我情況好了很多。我勉強通過期末考,度過了一個非常輕鬆的假期,現在已經搬去和我女朋友同住。現在我在大學教學醫院工作,比原本預期的情況好很多,而且我很喜愛醫療實務中緊急的那一面。無論如何,我採取緩慢而平穩的步伐,確保以自己的健康和快樂為第一優先,而且盡可能試著保持平衡。

要判斷李奧的醫學生涯長期發展如何,可能有點太早。但在本書稍後,我們將會看見,很多醫師在第一份工作才開始幾天就放棄;因此,李奧享受工作,無疑是一件令人鼓舞的事。

然而,對於醫學生和初級醫師如此頻繁地覺得瀕臨「邊緣」,依然令我震驚。難道就沒有比較好的方法來訓練我們未來的醫師嗎?像是讓他們不需要打給二十四小時求助專線,或是寄絕望的電子郵件給不認識的心理師,以期盼有人傾聽的一些方法。還有,我們不能設法完善地整頓從醫學生切換到初級醫師的過程嗎?

這就是這些故事開始的地方。

鏡子裡的醫學

飛機輪胎一碰到機場柏油跑道的時候,像身邊許多人一樣,我直覺地伸手拿行動電話。從倫敦飛到華府的班機只有八小時,所以沒有太多要看的東西。接下來的八天,也不會有「不在辦公室」訊息所不能阻擋的事情,因此沒有要擔心的事。直到我看到最後一封電子郵件:

親愛的卡洛琳(Caroline):

我從第一天就開始質疑,醫學院適不適合我,而且從那時候開始,情況只是變得更糟糕:一路走來,我變得更沮喪,感覺更無助,雖然經常懷抱著事情可能會變好的希望(而且身邊的每個人都鼓勵我這麼做)。但是我就是沒辦法應付醫院的壓力和緊張,而且要開始當醫師的想法,讓我內心充滿恐懼。

現在離期末考還有一個月,我非常苦惱該怎麼辦。我一直試著告訴自己,只要通過期末考,之後隨時都可以中斷,用我的醫學學位去做其他的事。但是對於其他想做的事,我真的一點線索都沒有,而且如果中斷的話,我可能會後悔……

我只是不確定,我能不能繼續當醫師,而且我擔心,因為太過緊張、焦慮和憂鬱,最後,不是意外地傷害了別人,或者就是把自己推向瘋狂邊緣。如果這些話,有點情緒化的話,我很抱歉,但是我真的已經到了危機關頭,並且迫切需要一些明智的意見。

李奧(Leo)

我呆住了。這不是一封可以忽略的電子郵件,但是我在大西洋的另一邊,要怎麼提供「明智的意見」?在前往兒子家的計程車裡,我打了通電話給一個同事,想請她接手處理,但只聽到她的答錄機。我別無選擇,只好自己回覆李奧的電子郵件。

§

每個人偶爾會看醫生,有些人經常看醫生,有些人比較幸運地很少需要看醫生。但無論我們多頻繁地尋求醫療建議或接受治療,大多數的人往往只關注於自己的顧慮,並對於聽我們說話、記錄我們病史,或是在手術時切開我們身體的醫師有多種預設。要是我們有稍微想到他們的話。

我們直覺地相信,醫師能完成工作,而且不會感到身心交瘁,或不知所措。我們很少想過,醫師是否會擔心意外地傷害了我們,就像李奧一樣。我們通常單純地假設,如果他們比較年輕,那麼也會有資深的臨床醫師可以就近回答他們的問題,並確保他們準確地執行工作。我們往往不會擔心,他們是否聰明到足以勝任這份工作,畢竟,他們已經受過多年的訓練,從醫學院和更高的機構畢業,也必須通過無數的考試。當醫師在檢查我們身體的某些部位時,我們不想抱持一種可能性,認為醫師或許覺得有些病患很吸引人。我們一點也不想知道,醫師是否喜歡病人、是否覺得病人令人噁心,或是厭惡照顧病人的責任。我們反而會想像醫師喜愛他們的工作,而且治我們這樣的病人,帶給他們很大的滿足感。

對很多人來說,我們所知道的醫療專業大部分是從電視上看來的。但不論是醫療業的相關肥皂劇,或是暗中觀察的紀錄片,都沒有做出精確的描繪。我們看不見年輕醫師覺得工作如此難以承受,而恐懼到想逃跑。由於道德的原因,我們也不會看到醫師告訴父母,他們的嬰兒已經死了。然而,這只是醫師的必辦事項裡,眾多令人痛苦的任務的其中之一而已。另外還有讓妄想中的病人鎮定下來,或者嘗試搶救無效後,決定是不是要終止醫療行為。雖然電視情節可能扣人心弦,但受限於畫面和聲音,它無法傳遞腐爛屍體的氣味,或是如同一個醫師形容的:「人類皮膚燒成焦脆的感覺」。

醫師有很多事是保密進行的。有個醫師最近在《紐約時報》(New York Times)寫道:「我們不能對醫療人員以外的人說這些事,因為太痛苦、太具體、太難受了。」但作者接著強調,和同事談論並得到安慰的困難,因為醫療圈的文化,把這些困難任務看成「只不過是我們的工作,根本不值得評論」。這是一種保持緘默的祕密約定。

本書打破了這種緘默。過去二十年來,我在兩個不尋常的職務裡擔任職業心理師(occupational psychologist),聽聞很多不為病患所知的事情。

我在無意中找到第一個職務;那時我無所事事地翻閱報紙的求職欄,發現了一項計畫的職缺,目標是讓醫院主治醫師(consultant)成為更有效能的老師。那是讓教育部門的教職員進入醫院,在臨床醫師(clinician)教導他們的學生和初級醫師時跟隨他們,而不是讓醫師離開門診工作,把他們全體送到教育部門受訓練。臨床醫師在受觀察的同時,他們每天的任務:巡病房、手術或門診,一樣正常地持續進行。而且,教育回饋會更精確:專門為每個臨床醫師特定工作內容而量身打造。

我申請了那份工作,最後在這項計畫中工作了十年。在這段時間裡,我跟隨超過一百個主治醫師;我看過嬰兒出生,病患收到臨終診斷,或是嚥下最後一口氣的時候。我的工作是幫助這些主治醫師在醫院的各種不同環境裡,成為更有效能的老師;在過程中,我見證了很多非比尋常的事。

除了這個以醫院為基地的職務,我還有一份職業心理師的典型工作:擔任職業諮詢師,幫助人們解決在職場中所經歷的困難。多年來,我的兩份工作是分開的:有幾天是觀察醫師,而其他日子則是對非關醫療的職業提供諮商服務。到了二〇〇六年,我的兩個工作合併起來了。英國醫師的學士後訓練被徹底地大改造,初級醫師必須在職涯早期就決定)也如夢初醒,了解到必好選擇的專業,而英國國民健保署(National Health Service, NHS須為醫師們建立支持的服務。

二〇〇八年,我受聘於英國國民健保署,成立和管理職涯中心(Careers Unit),服務對象是首都七十幾所醫院的所有實習醫師。雖然我先前的觀察工作並不是為了這個新工作做準備,但很巧的,跟隨臨床醫師的那十年成為我極寶貴的經驗。例如,我看過麻醉科醫師或腸胃科醫師的作業,也看過正在進行中的心臟手術,因此比起從書籍中所學,我更能了解每個專科的喜悅和挑戰的細微差異。

但是來職涯中心敲我房門的醫師,他們想談的話題不只是選擇合適的專科,其他的主題也一再地出現:應付從醫學院到職場的轉變;懷疑自己適不適合行醫;面對病患受苦時的衝擊;似乎無法調和家庭與事業的需求;離開或放棄醫療職涯的情緒糾結。這些將會是我在本書中探討的一些議題。

身為心理師,我看見醫療訓練經常沒有認知到醫師也是人,有他們自己的思想、感覺、夢想和欲望。醫療訓練使他們得在國內到處搬遷,與家人和朋友分開。他們可能生病、離婚,或是找不到伴侶。有些人是一邊花時間照顧小孩或年長的父母,一邊辛苦地在職涯上求進步,其他人則是努力於通過專業考試。發生在其他職業領域的性別或種族歧視,在醫療工作裡,並沒有透過手術切除掉。有些醫師覺得自己選擇了錯誤的行業。這一切都造成重大的損失。

這些故事全部都必須被說出來。

§

一般人很容易以為,我遇見的醫師都是非典型的醫師,但這是錯的。二〇一六年八月,紐約一所醫學院有位讀到最後一年的學生爬出窗外,跳樓輕生,那所大學的院長在《新英格蘭醫學期刊》(New England Journal of Medicine)寫了一篇意見慷慨激昂的文章。他引用梅約醫學中心(Mayo Clinic)的一份研究,描述一種「在全國醫學系學生之間流行的筋疲力盡、沮喪和自殺的風氣」。他接著說,這種流行病的「根本原因」起源於:

大多數的學生在中學時期開始養成一種追求表現和成就的文化,並在他們接下來的成人生活裡不斷強化。每一次學生達成了我們其他人看起來像是成功的里程碑,例如進入很好的大學、他們選擇的醫學院,在競爭激烈的專科獲得住院醫師資格。但是,這對有些人來說,是打開進入鬼屋的另一扇門,背後藏著惡魔,充滿令人窒息的不確定性,以及無法想像的挑戰。

在這位紐約的醫學院學生自殺的幾個月前,英國的一個初級醫師蘿絲.波巨(Rose Polge)走入海裡淹死自己,這個悲劇被報紙大幅報導,部分原因是因為當時發生了四十年來第一次,初級醫師發動史無前例的罷工行動,抗議強制施行的新工作契約。

「工時長、與工作相關的焦慮,以及對在醫學界的未來感到絕望,是致使她最後做下這個糟糕決定的明確因素。」蘿絲的父母在為了紀念她而設的慈善募款網頁上這麼寫道。

但事情還沒結束。下一年,又有另一個初級醫師失蹤,和蘿絲一樣,她的車子被發現遺棄在海邊。沒有人知道接下來發生了什麼事。

不只蘿絲的父母出面指責英國醫師所面對的工作環境。二〇一六年一項刊登在《刺胳針》的研究指出,全科醫師的門診工作量到達了「飽和點」。同樣地,智庫機構英皇基金(King’s Fund)在二〇一七年初發表的每季監測報告提到,病患需求持續增加,特別是有複雜健康需求的年長病患,增加了把病患從醫院延遲轉到社會照護機構的情形,還有嚴重的財務壓力導致人力裁減。這些發現也同樣出現在英國皇家內科醫學院(Royal College of Physicians)針對近五百名初級醫師所做的調查,報告顯示:

七十%的人長期在人力不足的狀況下輪值工作。每個月至少有四次一整天或是晚班工作,沒有時間用餐。

十八%的人必須執行他們尚未受過適當訓練的臨床任務。

八十%的人覺得他們的工作有時候或經常承受過多的壓力。

二十五%的人覺得工作對他們的心理健康有嚴重的影響。

不過,因此受苦的人不只是醫師,而是我們全體所有的人。皇家內科醫學院的調查發現,有將近一半的醫師覺得,士氣不足對於病患安全會有嚴重、或是極端嚴重的影響。同樣地,二〇一六年英國醫學總會(General Medical Council)針對初級醫師的調查指出,急診醫療的實習醫師當中,每五個就有一個醫師擔心他們工作量對病患的影響。另一項哈佛醫學院研究人員進行的研究指出,患有憂鬱症的小兒科實習醫師與沒有憂鬱症的同僚相比,犯下的醫療過失高出六倍。這些研究員也發現,實習醫師之間患有憂鬱症的比率,是預期一般大眾罹病比率的兩倍。除了精神痛苦的比例很高,將近一半有憂鬱症的實習醫師似乎沒意識到自己生病,因此只有少數人正在接受治療。

§

對於心理師來說,近距離接觸醫療工作每天的實際狀況是相當難得的,我從各方面取得了醫學人士的觀點。但關鍵在於,我是以圈外人的角色從事這兩個工作,是一名心理師而不是醫師。我沒有經過漫長和困難的訓練過程來適應醫學界,因此醫療同仁視為理的事;我經常對醫師做出某些決定背後的無意識理由感到興趣。

但是身為一名心理師而不是醫師,其中的意義更加深遠。我猜想對醫師來說,向我承認他們面臨工作上的困難,比向另一個醫師訴說同樣的事情更加簡單。當工作讓他們不開心,醫師通常會猜想自己是唯一這麼覺得的人,並且小心不向指導自己的資深臨床醫師透露內心的擔憂。

當然,有一些優秀的醫師寫的書籍,以特殊的眼光讓讀者一窺醫學的世界。我閱讀了很多這類的書,它們大幅豐富了我對這個行業的了解。但是這本書不一樣:它不是描述一個醫師的個人經驗,而是取材自二十年間對幾百名醫師的觀察和對話。其他的書大多是醫師寫他們的病患,而這本書的鏡子則是相反的:像李奧這樣的醫師找上我這名心理師,我寫下他們的故事。

§

所以李奧發生了什麼事?

心裡惦記著學生和初級醫師自殺的悲劇案例,我小心翼翼地回覆李奧的電子郵件。試圖讓他知道,我了解他巨大的痛苦,同時也傳達希望。我告訴他,過去我也曾遇過其他有)運作的二十四小時危機專線。相同感覺的醫學生和初級醫師。我也告訴他,他們當中有些人繼續下去,並且在醫學界擁有成功的職業,而其他人則決定在這之外的專業建立他們的事業。但最重要的是,我強調他不應該在堅持下去的同時卻沒有尋求幫助。他的第一要務是去找他的全科醫師,把他的感覺說出來。除此之外,尋求大學諮商服務和醫學院教牧人員的支持也許會有用,我並知會他由英國醫學協會(British Medical Association, BMA

我向他解釋我不在國內,但是會回覆任何他寄給我的電子郵件,並且在下週返回英國後很樂意和他相談。幾天以後,李奧回信了,他已經和他的全科醫師以及私人家教聯絡。當知道我曾經協助過其他有相同感受的醫師後,他覺得很有幫助,也想要在我回英國後安排時間談一談。

隔週,我們在電話上談了超過一小時。李奧告訴我,比起第一次寫信給我的時候,他現在更好了;他已經聯繫了英國醫學協會求助專線,此外,他的全科醫師和私人家教幫了很多忙。我問起即將到來的考試時,李奧很清楚自己已經恢復良多,可以參加期末考。而且他已經準備充分,足以通過考試。但他擔心的並不是考試,而是接下來的事。這幾個月以來,他認定臨床醫學並不適合他。但當我們接著討論他對即將開始工作的感覺如何,他決心想試一試。

考試結束後,李奧計畫和女朋友去度假一個月,回來後將一起搬到一個新的城鎮,開始第一份醫師的工作。如果想要商討哪一個專科對他最好,或是考慮完全離開醫界,他會

再和我聯絡,談及此,我們的對話便告一段落,因為期末考的前幾個星期,並不是討論這些議題的好時機。

在李奧開始第一份工作的那個月,我收到一封電子郵件,與第一封相當不同。

我很高興地告訴你,和你談過後我情況好了很多。我勉強通過期末考,度過了一個非常輕鬆的假期,現在已經搬去和我女朋友同住。現在我在大學教學醫院工作,比原本預期的情況好很多,而且我很喜愛醫療實務中緊急的那一面。無論如何,我採取緩慢而平穩的步伐,確保以自己的健康和快樂為第一優先,而且盡可能試著保持平衡。

要判斷李奧的醫學生涯長期發展如何,可能有點太早。但在本書稍後,我們將會看見,很多醫師在第一份工作才開始幾天就放棄;因此,李奧享受工作,無疑是一件令人鼓舞的事。

然而,對於醫學生和初級醫師如此頻繁地覺得瀕臨「邊緣」,依然令我震驚。難道就沒有比較好的方法來訓練我們未來的醫師嗎?像是讓他們不需要打給二十四小時求助專線,或是寄絕望的電子郵件給不認識的心理師,以期盼有人傾聽的一些方法。還有,我們不能設法完善地整頓從醫學生切換到初級醫師的過程嗎?

這就是這些故事開始的地方。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。