定價

:NT$ 360 元優惠價

:90 折 324 元

無庫存,下單後進貨(採購期約4~10個工作天)

下單可得紅利積點:9 點

商品簡介

作者簡介

序

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

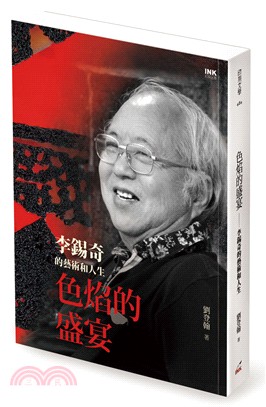

戰爭毀家、原鄉金門的李錫奇,從教師、畫家、策展人、巨匠,到奔走兩岸的和平使者,走過台灣社會與文化藝術發展風風火火的時代,堅持本位,求新求變,以充滿青春激情的探索對待藝術與生命,以他的創作標誌了一個時代的現代性發展,其親歷性、延續性,為台灣現代藝術史展露具體而微的縮影。

從李錫奇在金門的原生家庭談起,作者娓娓道出時代的烽火如何嚴重影響他的親人與故鄉,及至台北求學,社會氛圍與同儕交流學習的過程,怎樣改變了他的人生路途與畫作表現,接著獲選出國、得獎,開始在國際畫壇嶄露頭角,並增加國際視野,發展他傳統與現代融會的創作思想,作者仔細地將李錫奇的個人藝術史嵌入社會國族世界的大歷史中,讓我們清楚看見時勢的湧動與個人的成長軌跡如何牽連,也縝密分析了李錫奇的藝術創作哲學與精彩特出之處。

從李錫奇在金門的原生家庭談起,作者娓娓道出時代的烽火如何嚴重影響他的親人與故鄉,及至台北求學,社會氛圍與同儕交流學習的過程,怎樣改變了他的人生路途與畫作表現,接著獲選出國、得獎,開始在國際畫壇嶄露頭角,並增加國際視野,發展他傳統與現代融會的創作思想,作者仔細地將李錫奇的個人藝術史嵌入社會國族世界的大歷史中,讓我們清楚看見時勢的湧動與個人的成長軌跡如何牽連,也縝密分析了李錫奇的藝術創作哲學與精彩特出之處。

作者簡介

劉登翰

福建廈門人,北京大學中文系畢業。曾任福建社會科學院文學研究所所長、研究員,福建師範大學文學院博士生導師;兼任中國世界華文文學學會副會長、福建省作家協會副主席等多種社會職務,已退休。現為廈門大學兩岸和平發展協同創新中心專家委員、福建師範大學海峽兩岸文化發展協同創新中心首席專家。主要從事中國當代新詩、台港澳暨海外華文文學和兩岸文化、閩南文化研究,兼及藝術評論,出版學術專著和文學創作集三十餘種;晚近鍾情書法,視為一種快樂的遊戲,偶有展覽和出版。

福建廈門人,北京大學中文系畢業。曾任福建社會科學院文學研究所所長、研究員,福建師範大學文學院博士生導師;兼任中國世界華文文學學會副會長、福建省作家協會副主席等多種社會職務,已退休。現為廈門大學兩岸和平發展協同創新中心專家委員、福建師範大學海峽兩岸文化發展協同創新中心首席專家。主要從事中國當代新詩、台港澳暨海外華文文學和兩岸文化、閩南文化研究,兼及藝術評論,出版學術專著和文學創作集三十餘種;晚近鍾情書法,視為一種快樂的遊戲,偶有展覽和出版。

序

色焰的燭心──劉登翰的詩學史筆

■蕭瓊瑞

發韌於一九五○年代末期、在一九六○年代中期達於高峰的台灣現代藝術運動,是一場由「現代詩」與「現代繪畫」交響合奏的美麗樂章;作為這場運動最重要參與者之一,且迄今仍保持生猛活力的「畫壇變調鳥」李錫奇,他的傳記,由曾經撰著《台灣文學史》與《彼岸的繆斯──台灣詩歌論》等專書,本身也是詩人、書畫家的劉登翰教授執筆,可說是再恰當不過的人選。

劉登翰教授早年畢業於北京大學中文系,曾因「海外關係」,而分配至閩西北山區二十年,後在福建社會科學研究院文學研究所擔任研究員並兼任所長;而李錫奇則是福建金門人,福建人來寫福建人,即使曾經分屬不同政權,但改革開放後的兩岸交流,尤其是屬於小三通的金、廈航線,促使這兩位同屬藝術國度的文化人,有著較之一般人更為深切、親密的相知情誼。李錫奇的故事,尤其是金門故鄉的少年記憶與文風民情,在劉登翰的筆下,更讓人有親切、真情的感受。

劉教授對李錫奇作品的詮釋,早有〈向時間的歷史深度延伸──序李錫奇九一系列《遠古的記憶》〉(一九九一)、〈藝術創新的「通」與「變」──序李錫奇九二新作《記憶的傳說》〉(一九九二),及〈傳統本位的現代變奏──兼論金門的歷史文化對李錫奇現代繪畫創作的影響〉(二○○一)等鴻文,今再以他閩台文化研究專家的背景,加上史詩般的筆法,將李錫奇這樣一位生長在戰火洗練下的藝術家,剖析、條理出藝術生命成型的內外理路及因緣,是一部兼具個人傳記與時代歷史的傑出偉構。

在劉教授條理出的每一篇章之前,都有詩人古月的一首小詩:「自槍管的煙硝裏/飛撲著一隻折翼的斑斕蝴蝶」(第一章)、「在只有線條的風景裏/窺視你粗獷的步履」(第二章)、「花開的時候也是這樣吧/像趕赴一場色焰的盛宴」(第三章)……。古月正是畫家的妻子,李錫奇和古月的結褵,也正是一九六○年代台灣詩畫結合最圓滿的一顆果實。畫家八十年的生命,有詩人的陪伴,益顯粗獷中的美麗與細緻。

「他的傳記是歷史的一部分」,是羅曼羅蘭對貝多芬的至高讚美,同樣的讚美似乎也可以用來讚美李錫奇,他的生命,已然成為台灣現代藝術發展重要的一部分,劉登翰教授的大作正為我們揭示了這個事實,也為這個時代作了忠實的見證。

■蕭瓊瑞

發韌於一九五○年代末期、在一九六○年代中期達於高峰的台灣現代藝術運動,是一場由「現代詩」與「現代繪畫」交響合奏的美麗樂章;作為這場運動最重要參與者之一,且迄今仍保持生猛活力的「畫壇變調鳥」李錫奇,他的傳記,由曾經撰著《台灣文學史》與《彼岸的繆斯──台灣詩歌論》等專書,本身也是詩人、書畫家的劉登翰教授執筆,可說是再恰當不過的人選。

劉登翰教授早年畢業於北京大學中文系,曾因「海外關係」,而分配至閩西北山區二十年,後在福建社會科學研究院文學研究所擔任研究員並兼任所長;而李錫奇則是福建金門人,福建人來寫福建人,即使曾經分屬不同政權,但改革開放後的兩岸交流,尤其是屬於小三通的金、廈航線,促使這兩位同屬藝術國度的文化人,有著較之一般人更為深切、親密的相知情誼。李錫奇的故事,尤其是金門故鄉的少年記憶與文風民情,在劉登翰的筆下,更讓人有親切、真情的感受。

劉教授對李錫奇作品的詮釋,早有〈向時間的歷史深度延伸──序李錫奇九一系列《遠古的記憶》〉(一九九一)、〈藝術創新的「通」與「變」──序李錫奇九二新作《記憶的傳說》〉(一九九二),及〈傳統本位的現代變奏──兼論金門的歷史文化對李錫奇現代繪畫創作的影響〉(二○○一)等鴻文,今再以他閩台文化研究專家的背景,加上史詩般的筆法,將李錫奇這樣一位生長在戰火洗練下的藝術家,剖析、條理出藝術生命成型的內外理路及因緣,是一部兼具個人傳記與時代歷史的傑出偉構。

在劉教授條理出的每一篇章之前,都有詩人古月的一首小詩:「自槍管的煙硝裏/飛撲著一隻折翼的斑斕蝴蝶」(第一章)、「在只有線條的風景裏/窺視你粗獷的步履」(第二章)、「花開的時候也是這樣吧/像趕赴一場色焰的盛宴」(第三章)……。古月正是畫家的妻子,李錫奇和古月的結褵,也正是一九六○年代台灣詩畫結合最圓滿的一顆果實。畫家八十年的生命,有詩人的陪伴,益顯粗獷中的美麗與細緻。

「他的傳記是歷史的一部分」,是羅曼羅蘭對貝多芬的至高讚美,同樣的讚美似乎也可以用來讚美李錫奇,他的生命,已然成為台灣現代藝術發展重要的一部分,劉登翰教授的大作正為我們揭示了這個事實,也為這個時代作了忠實的見證。

目次

序 色焰的燭心──劉登翰的詩學史筆

第一章 自槍管的煙硝裏∕飛撲著一隻折翼的斑爛蝴蝶

第二章 在只有線條的風景裏∕窺視你粗獷的步履

第三章 花開的時候也是這樣吧,像趕赴一場色熖的盛宴

第四章 彼端 朝陽在笑∕且攜手 向恆愛的國度偕行

第五章 那個恣意在紙上繪風繪雨的人∕竟在雲上畫夢

第六章 循看歲月的年輪∕有一片閃閃的曙光亮起

第七章 在祠下的社鼔聲中∕仍昂然地舞著一則九歌

第八章 他以生為金門人為榮∕金門亦將以他為榮

附 錄:

一、傳統本位的現代變奏

──兼論金門歷史文化對李錫奇現代繪畫的影響

二、向時間的歷史深度延伸

──談李錫奇《遠古的記憶》新作

三、藝術創新的《通》與《變》

──記李錫奇新作《記憶的傳說》系列

第一章 自槍管的煙硝裏∕飛撲著一隻折翼的斑爛蝴蝶

第二章 在只有線條的風景裏∕窺視你粗獷的步履

第三章 花開的時候也是這樣吧,像趕赴一場色熖的盛宴

第四章 彼端 朝陽在笑∕且攜手 向恆愛的國度偕行

第五章 那個恣意在紙上繪風繪雨的人∕竟在雲上畫夢

第六章 循看歲月的年輪∕有一片閃閃的曙光亮起

第七章 在祠下的社鼔聲中∕仍昂然地舞著一則九歌

第八章 他以生為金門人為榮∕金門亦將以他為榮

附 錄:

一、傳統本位的現代變奏

──兼論金門歷史文化對李錫奇現代繪畫的影響

二、向時間的歷史深度延伸

──談李錫奇《遠古的記憶》新作

三、藝術創新的《通》與《變》

──記李錫奇新作《記憶的傳說》系列

書摘/試閱

三.

在台北安頓下來之後,李錫奇最初的興趣依然集中在版畫上。

緊鑼密鼓籌備了一年多的現代版畫會,終於在一九五九年十月二十八日於台北國立台灣藝術館第一次亮相展覽;十一月,作品移至衡陽路的新聞大樓繼續展出。此後,現代版畫會的歷屆展覽,成了這一時期李錫奇作品最重要的發表平台。

這是一群充滿藝術才華和獻身精神的年青藝術家,每個人都在尋求表現自己獨特的個性和風格。最早提出創建版畫會的秦松,既畫畫又寫詩,是紀弦早期《現代詩》的加盟者之一。他以深具現代趣味的抽象符號構成畫面,配以詩性的標題,如「太陽節」,如「樂道」,如「遨遊」等等,讓抽象畫面構成的形式感,融入在詩性的具象聯想之中,是最早在巴西聖保羅藝術雙年展中獲得認同和肯定的藝術家;與秦松同時應邀參加「中美現代版畫展」的江漢東,藝術趣味卻傾向於民間、民俗的人物造形,如「遊戲」,如「親情」,如「人之初」等等,年畫般地或豎或橫地羅列形象,童趣般地紅紅綠綠塗抹色彩,在略顯稚拙的質樸線條中,表達一種詩意的人文關懷;陳庭詩是版畫會中年紀最大的藝術家,時逾四十。早年失聰的他以耳氏為筆名創作抗戰版畫,戰後來台任職於台北圖書館;息「刀」十年後復出,擺脫傳統的寫實風格,走向抽象的現代。失聰的靜寂世界,使他摒絕五音雜陳的世俗紛擾,在靈視與靈聽中,感受山川大地、宇宙萬物的撞擊與運行,從傳統線條的交錯,走向碩大塊面的組合。在諸如《晝與夜》、《日與月》、《蟄》、《道》、《生》等作品中,以形而下的抽象符號,表現畫家空靜世界中形而上的沉思。甘蔗板的粗糙、撕裂和折斷,在油墨反覆滾印中呈現的斑駁蒼勁,傳遞出如宇宙洪荒的歷史滄桑感和原始野性,讓人有如於無聲處聽到一聲震悚的驚雷;另一位曾在《豐年》雜誌服務的畫家楊英風,時有木刻作品刊於他所編輯的雜誌封面而被引為同道。五十年代中期以後,楊氏的風格丕變,從自然意象的刻畫轉向純粹色彩的交疊變化,以抽象色塊的豐富、跳脫,來隱喻自然和生命的豐實與歡愉。其實楊英風的另一更重要的身分是雕塑家,此時已有抽象銅雕《如意》等廣獲好評,並在一九七○年以一幅矗立於大阪博覽會貝聿銘設計的中國館前面的大型鐵雕《鳳凰來儀》,而揚名國際。他在現代版畫會首展後即宣佈退出,其後更重要的發展和成就都在雕塑。這些雖不是都從學院出身的藝術家,每人獨特藝術潛質的開發,堅持原創性和個人性,卻形成了與學院派相對峙的一股嶄新的力量。

處於這樣的創作群體之中,怎能不激起強烈的創造熱情和衝動?二十歲出頭的李錫奇是版畫會年齡最小的創會成員,他從這群如師如友的同道中獲取許多教益。這不是跟風模仿,而是一種藝術精神的互相感染,一種創造活力的彼此激發。

李錫奇本來就有一顆不安份的靈魂。他曾說自己初學版畫時就想要自由一點,線條也不是那麼規矩,且常常都用拓的,又喜套色,因此很顯特別。此時他除了在小學教美術,幾乎成了半個專業的版畫家,日夕所思便是怎樣使陳規重重的傳統版畫走出新路。他已較少用昂貴的烏心石木刻製版畫,改用價格低廉又易操刀的甘蔗板,在表面粗糙和故意的折裂、破損中尋找一種特殊的滄桑趣味;後來乾脆摒棄木板,改用紙板刻拓;在拓印技巧上也努力別尋異徑,他用油墨、油彩、油漆,或者加油(松節油或亞麻油)、加水,塗在甘蔗板上,利用水、油相斥的原理,用棉紙、水彩紙覆蓋其上拓印,最後再用熨斗燙壓,利用其高溫使油彩溶解,以獲得有如敦煌壁畫歷經歲月滄桑的斑駁效果,從而使整個拓印過程也成為一次再創作。這一時期他的一些代表性作品,如《落寞的秦淮河》、《失落的阿房宮》,如《山城》系列,如《萊茵河之畔》系列等,都是這樣創作出來。刻刀在木板或紙板上犀利的行走,使線條清晰如朗照在晨曦之中;木板或紙板在滾筒和熨斗以及油、水、色相交混的拓印下,又使畫面朦朧如夜霧中遙遙燈影照出的一襲輪廓。

風格截然相反的兩類作品,如李錫奇的兩隻「眼睛」。一隻「眼睛」凝視著中國的古代和今天,尋找和感受那份歷史的滄桑;另一隻「眼睛」遙望著外面的世界,觸摸和體味那種讓心靈激蕩的現代。兩隻「眼睛」所合成的圖像,或許正是後來畫家畢生的追求。

當時台灣幾無設防的對外開放環境,使外面的藝術風潮,如八面來風,讓崇尚現代的藝術家時時激蕩在洶湧而來的藝術新潮之中。

一九六○年,法國現代藝術家伊夫.克萊因(Yves KIcin)曾經在三個女模特兒的裸體身上,塗滿被命名為「國際克萊因藍」的獨創的色彩,然後在鋪於地面的畫布上翻滾拖拉,或在貼於牆上的畫布貼靠按壓,這幅被稱為「裹屍布」的以人體為「畫筆」的藝術品,和克萊因的其他作品一樣,引起社會的廣泛議論。李錫奇也很為這樣的創作所震撼;不過,李錫奇當然不可能像克萊因那樣以人體來作畫,這不僅為當時的台灣社會所不允許,也是李錫奇自幼承教的中華儒學傳統所無法接受的。但是作品那種爆發式的即興創作和畫面的抽象構成,卻引起李錫奇的極大興趣。受此啟發,他開始找來一些紗布,浸泡在稀釋的不同色彩的顏料中,然後將濕重的布條重重摔打在畫面上,扭拍擠壓,利用布條織紋折疊變化留下的色層重疊和自然留白,讓畫面構成產生一種充滿力道的色彩效果。後來因為紗布過於柔軟,容易「暈彩」,恰好學校有一位女教師的先生在航空兵部隊服役,家中堆在牆角有幾頂破降落傘,他便討來剪成一個個長條,紐結在一起。這些降落傘布粗礪堅韌,握在手中特有勁道,經得起甩、拍、紐、壓,看似不易吸留顏料,拍打在畫面上卻能留下特殊的紋理。這種既是有意、又是即興的創作,每次的效果都不一樣,卻都能帶來一種新創的喜悅。雖然最初的作品並不成熟,但美術史家蕭瓊瑞卻敏銳地指出:「這是他第一次巨變。他開始放棄以往先行『構圖』、『刻版』再『印刷』的傳統技法,而改採直接拓印的方式。」 這個被李錫奇稱為「布拓」系列的創作,開啟了李錫奇版畫藝術的一個嶄新階段。

一九六二年,李錫奇按照當局規定到部隊服役,分配在駐紮台南的一個工兵連。除了出操、站崗,很多時間都被調到營部去幫忙寫字、佈置。台南離台北不遠,李錫奇依然能夠隨時與台北的朋友過從交往,也隨時能得到藝文界的一些消息。部隊每天下午出操以後及晚飯前後都有一段空餘時間,李錫奇便利用這段時間繼續創作,參加一些重要的展覽,如現代版畫會與東方畫會的聯展等。在部隊,他很容易從倉庫裏找到一些廢舊的降落傘,這些棄如敝屣的舊降落傘卻被李錫奇視如寶貝,彷彿是為他特意準備的,讓李錫奇的「布拓」版畫漸漸進入佳境。

此時,版畫在李錫奇的觀念裏已經有了很大的改變。他的版畫製作已不常再用刻刀和木版—即使是紙版,也離開了版畫創作過程「構圖」、「刻版」和「印刷」的傳統三步驟。他曾經闡明的現代版畫的「間接性」和「複數性」二原則,間接性還在:「布拓」就是利用降落傘布摔打在畫紙上的「間接」繪畫;而複數性已難再尋,每件作品帶有很大的即興性和偶發性,都只有唯一,而不可重複。這些看似不那麼符合版畫規矩的創作,並不妨礙它們仍然是「現代版畫」。現代藝術的精神是讓藝術家創造「規矩」,而不是讓「規矩」來限定藝術家的創作。

在部隊期間,還有一段小小的插曲。

一九六四年三月,歷史博物館受東京第四屆國際版畫展的委託,擬遴選兩位台灣版畫家作品參加展覽。通知送到李錫奇服役的部隊時,距李錫奇八月退役不足半年時間。在這短短幾個月裏要完成創作,送交評審,時間十分緊迫。李錫奇托人在台南二王廟租了個一間三、四坪大的祠堂,作為臨時畫室。每天下午出操結束,到吃睌飯還有一點時間,飯後到十點息燈也還有一段自由活動時間,李錫奇便抓緊這些時間泡在畫室裏創作。

部隊軍營周圍有不少理髮店,二王廟周邊,就有好幾間。阿兵哥們閒來無事就愛到理髮店去洗個頭,順便和洗頭妹聊聊天。二王廟旁邊的那個洗頭妹年紀最小,十六七歲光景,是個本地妹,活潑、可愛,說起話來輕聲細語,做起事來手腳伶俐,很得李錫奇連裏一個老兵的喜歡。老兵叫鄧光協,山東人,四十多歲了,心裏喜歡卻又不好意思,每次洗頭都得拉上李錫奇。李錫奇便也和小妹混得很熟,二王廟的那間臨時畫室,就是托小妹幫忙租來的。每次李錫奇在畫室作畫,只要得閒她就會來,也不說話,靜靜站在一旁觀看。畫完了,小小畫室狼藉不堪,各種顏料灑得滿地滿牆,都是她幫著收拾。時間久了,李錫奇有時畫得太晚,要趕回去應付息燈點名,就把畫室交給她。第二天再來,雜亂無章、垃圾滿地的畫室,又變得乾乾淨淨、井井有條,李錫奇對她便心存感激。

突然有一天,大約是李錫奇退伍前的一個多禮拜,鄧光協突然急急地跑來找他,把一個存摺塞到李錫奇手裏,口中慌亂地說道:「李錫奇,你要去救一個人!這個存摺給你,拿著這些錢馬上去和小妹結婚……」被弄得莫名其妙的李錫奇,問了好久才弄明白,原來這個小妹的父母早已離異,兩姊妹由父母各分養一個。父親是個角頭流氓,最近賭賻輸了錢,要把小妹賣到妓院抵債。李錫奇這才想到,已經幾天沒看到小妹了。他瞥了一眼手中的存摺,有二、三十萬,是老兵流血流汗大半輩子的積蓄,這在當時,也是一筆不小的數目。李錫奇知道,老兵是很喜歡這個小妹的,但以他大出二十幾歲的年齡要和十六、七歲的小妹結婚,實不可能。救人心切,便來央求李錫奇了。

對於李錫奇,這當然也是不可能的。他只能勸鄧光協去找小妹的父親,看能不能用這些錢把小妹「贖」回來。

此時李錫奇的退伍手續正在辦理,再幾天就要離開部隊回台北,他最關切的是送到歷史博物館評審的幾幅作品能否通過,匆匆忙忙,對小妹的事雖掛在心,卻也無力過問。直到幾個月以後,他從日本參展歸來,偶到台南,想去看看老兵和小妹,一打聽,兩人都已經不在了。茫茫人海,不知小妹是被賣入煙花,還是讓老兵贖回?也不知老兵是帶著小妹遠走,還是遭了不測?世事無奈,禍福難料,只在心裏留著一絲苦澀的憶念和遙遙的祝福,伴隨著他這幾幅布拓作品,每每提及,便感慨不已。

一九六四年十一月十四日,日本第四屆國際版畫展在東京近代美術館揭幕。《聯合報》在一則提前的消息中寫道:「由教育部委請國立歷史博物館聘請七人評審小組,經過極謹慎的初、複、決選後,已選出了青年版畫家韓湘寧、李錫奇,為我國出席今年日本舉辦的第四屆國際版畫展的代表,並將於今(十一)日啟程飛赴東京。」

這是李錫奇的第一次出國。

日本的國際版畫展已有八年歷史,兩年一屆,每屆邀請各國著名的版畫家參展,堪稱是一次盛大的國際版畫嘉年華。此屆參展的規模擴大,共有四十五個國家和地區、一百八十七位版畫家的五百一十八件作品。展覽先於東京揭幕,一週後移至大阪巿立美術館展出。主辦方除了邀請參展者出席揭幕式、座談交流之外,還提供機會參觀日本一些著名的美術館、博物館、畫廊和大學。台灣媒體將這個展覽喻為是「國際藝術界的一場外交」,認為參展的作品「成功與否,都將直接地影響到我國現階段的聲望與未來藝術界的前途。因此,如何用自己的作品去贏得各國代表的注目?如何讓自己的智慧在國際會議上,宣揚我國版畫藝術的成就?被視為此行最大的任務。」

在日本一個多月,展覽和參觀,讓李錫奇暢遊在琳琅滿目的現代藝術世界之中,不僅大開眼界,深受啟發,更提升了對自己創作的自信。台灣參展的作品僅五件,在五百多件作品中占不到百分之一,但評價不錯。李錫奇參展的作品是他布拓系列的兩件作品,榮幸獲得「外務大臣獎」的提名獎。獎項雖不高,但各國藝術家對台灣的現代藝術都刮目相看。李錫奇在寄自東京的一篇通訊中說:當他把從台灣帶來的幻燈片及「五月畫集」、「東方畫集」、「現代版畫集」在展覽現場展示時,在場的國際人士對台灣藝術的成就,尤其是版畫作品的風格都十分驚訝。那些天在日本的電視和報紙,常常可以看到對台灣藝術成就高度評價的報導和文章。大會評審委員、日本版畫界元老中山正實在開幕酒會致詞中還特地提到台灣來的兩位版畫家,稱讚李錫奇的作品是「最真摯的情感與生命的表現,是這個時代年青人有力的發言者。」 在這篇通訊中,李錫奇還逐個介紹了法國、西德、英國、阿根廷、菲律賓、日本、墨西哥等版畫家的創作。從這些作品中,李錫奇深深感到,在異彩迭起的現代藝術浪潮中,無論寫實,無論抽象,也無論是向抽象蛻變的具象變形,還是具有普普傾向的物象重組,藝術家的獨創精神,只有緊緊地和時代性、民族性聯繫在一起,才能從琳琅滿目的藝術萬花筒中脫穎而出。他在日本歸來後接受訪談時說道:「今日的中國畫家,並非重複和抄襲古人的文化形式,來強調中國的民族性而已,而是承受中國的文化精神,去開拓與發現一個足以代表這個時代的『中國形式』的獨特表現。」

民族的現代精神,或現代的民族形式,日本歸來的這一認識,成了李錫奇新的追求目標。

四

這是一個理性與荒誕、智慧與惡搞共存的藝術年代。

一九五六年,當英國藝術家、倫敦當代藝術學院獨立團體的漢密爾頓,在「這就是明天」的展覽中,把一幅用現代都巿文化的各種象徵物:商品招貼、電影廣告、報刊圖片、通俗漫畫、鏡子、枱燈、金屬亮片以及廢棄電器等等拼貼組合而成的作品,讓畫面中心一個健碩的半裸男人手上握著一支網球拍般超大的棒棒糖上面,標有「POP」三個大寫字母。這個漢譯為「普普或波普」的Popular一詞的縮寫,成為當代流行藝術的象徵,在現代文明的刺激下,很快就發展成為一次國際性的藝術運動,並在一九六○年代中期,在美國達到頂峰。作為繼承達達主義精神而被稱為「新達達主義」的普普,包含有流行的、時麾的、即時的、短暫的、浮華的、通俗的、諷喻的、諧趣的、惡搞的……等等多種寓義,反映了戰後成長起來的年青一代叛逆性的社會文化價值觀和追求表現自我、標新立異的文化心理。它讓藝術從高蹈的抽象表現主義回到日常瑣屑的生活之中,探討通俗文化與藝術之間的關係,企圖通過現代消費社會帶有象徵性的各種物象符號,顛覆抽象藝術的純粹性,轉向大眾的文化主題。這個同樣具有前衛探索精神的「現實」回歸,成為二十世紀六十年代現代藝術走向的一次重要轉折。

和以往不同,普普藝術幾乎是和它在歐美傳播的同時,同步進入台灣。

一九六五年是台灣現代藝術轉向的一個重要的時間點。這一年,席德進從巴黎回到台灣,帶進了一股強勁的「普普」風。還在巴黎時,席德進就不斷著文向台灣傳遞歐美現代藝術轉向的各種資訊,回台之後,更身體力行,積極舉辦各種學術演講,與秦松、劉國松就現代藝術觀念進行辯論,還在當年第九屆東方與現代版畫會的藝術聯展中,推出了在現成的民俗物件—燈籠上彩繪幾何圖案的「普普」作品,以深具台灣本土民俗風情的創作實踐,導入西方的普普和歐普作風,成為這一時期興起的台灣複合藝術運動的一個重要背景和組成部分。

一九六六年,台灣師大藝術系出身的黃華成舉辦他一個人的「大台北畫派一九六六秋展」,把具有強烈達達精神的普普實踐推到極致。正如作者所說:「這次展出沒有單獨存在的作品,它們擠在一起,亂堆在一起,好像剛剛搬家,尚未整理。」這些從畫冊上撕下來的世界名畫,和擦鞋板、板凳、枕頭、拖鞋、濕淋淋橫跨展室讓觀眾彎腰穿過的衣褲等等,還有頭上無力轉著的電扇,耳邊吱吱響著的破留聲機播放的低俗流行曲,一切雜亂無章,所要表達的就是宣佈「藝術已經死亡」,聲稱「過去,藝術教訓俗眾;今天,俗眾反過來教訓藝術家。」黃華成同時主持的《劇場》雜誌,結合姚一葦的一群藝專影劇科的學生和小說家許南村(陳映真)、劉大任等,把普普的實驗精神和人文批判從繪畫推向包括戲劇、影視、攝影等更廣泛的藝術領域。

在台北安頓下來之後,李錫奇最初的興趣依然集中在版畫上。

緊鑼密鼓籌備了一年多的現代版畫會,終於在一九五九年十月二十八日於台北國立台灣藝術館第一次亮相展覽;十一月,作品移至衡陽路的新聞大樓繼續展出。此後,現代版畫會的歷屆展覽,成了這一時期李錫奇作品最重要的發表平台。

這是一群充滿藝術才華和獻身精神的年青藝術家,每個人都在尋求表現自己獨特的個性和風格。最早提出創建版畫會的秦松,既畫畫又寫詩,是紀弦早期《現代詩》的加盟者之一。他以深具現代趣味的抽象符號構成畫面,配以詩性的標題,如「太陽節」,如「樂道」,如「遨遊」等等,讓抽象畫面構成的形式感,融入在詩性的具象聯想之中,是最早在巴西聖保羅藝術雙年展中獲得認同和肯定的藝術家;與秦松同時應邀參加「中美現代版畫展」的江漢東,藝術趣味卻傾向於民間、民俗的人物造形,如「遊戲」,如「親情」,如「人之初」等等,年畫般地或豎或橫地羅列形象,童趣般地紅紅綠綠塗抹色彩,在略顯稚拙的質樸線條中,表達一種詩意的人文關懷;陳庭詩是版畫會中年紀最大的藝術家,時逾四十。早年失聰的他以耳氏為筆名創作抗戰版畫,戰後來台任職於台北圖書館;息「刀」十年後復出,擺脫傳統的寫實風格,走向抽象的現代。失聰的靜寂世界,使他摒絕五音雜陳的世俗紛擾,在靈視與靈聽中,感受山川大地、宇宙萬物的撞擊與運行,從傳統線條的交錯,走向碩大塊面的組合。在諸如《晝與夜》、《日與月》、《蟄》、《道》、《生》等作品中,以形而下的抽象符號,表現畫家空靜世界中形而上的沉思。甘蔗板的粗糙、撕裂和折斷,在油墨反覆滾印中呈現的斑駁蒼勁,傳遞出如宇宙洪荒的歷史滄桑感和原始野性,讓人有如於無聲處聽到一聲震悚的驚雷;另一位曾在《豐年》雜誌服務的畫家楊英風,時有木刻作品刊於他所編輯的雜誌封面而被引為同道。五十年代中期以後,楊氏的風格丕變,從自然意象的刻畫轉向純粹色彩的交疊變化,以抽象色塊的豐富、跳脫,來隱喻自然和生命的豐實與歡愉。其實楊英風的另一更重要的身分是雕塑家,此時已有抽象銅雕《如意》等廣獲好評,並在一九七○年以一幅矗立於大阪博覽會貝聿銘設計的中國館前面的大型鐵雕《鳳凰來儀》,而揚名國際。他在現代版畫會首展後即宣佈退出,其後更重要的發展和成就都在雕塑。這些雖不是都從學院出身的藝術家,每人獨特藝術潛質的開發,堅持原創性和個人性,卻形成了與學院派相對峙的一股嶄新的力量。

處於這樣的創作群體之中,怎能不激起強烈的創造熱情和衝動?二十歲出頭的李錫奇是版畫會年齡最小的創會成員,他從這群如師如友的同道中獲取許多教益。這不是跟風模仿,而是一種藝術精神的互相感染,一種創造活力的彼此激發。

李錫奇本來就有一顆不安份的靈魂。他曾說自己初學版畫時就想要自由一點,線條也不是那麼規矩,且常常都用拓的,又喜套色,因此很顯特別。此時他除了在小學教美術,幾乎成了半個專業的版畫家,日夕所思便是怎樣使陳規重重的傳統版畫走出新路。他已較少用昂貴的烏心石木刻製版畫,改用價格低廉又易操刀的甘蔗板,在表面粗糙和故意的折裂、破損中尋找一種特殊的滄桑趣味;後來乾脆摒棄木板,改用紙板刻拓;在拓印技巧上也努力別尋異徑,他用油墨、油彩、油漆,或者加油(松節油或亞麻油)、加水,塗在甘蔗板上,利用水、油相斥的原理,用棉紙、水彩紙覆蓋其上拓印,最後再用熨斗燙壓,利用其高溫使油彩溶解,以獲得有如敦煌壁畫歷經歲月滄桑的斑駁效果,從而使整個拓印過程也成為一次再創作。這一時期他的一些代表性作品,如《落寞的秦淮河》、《失落的阿房宮》,如《山城》系列,如《萊茵河之畔》系列等,都是這樣創作出來。刻刀在木板或紙板上犀利的行走,使線條清晰如朗照在晨曦之中;木板或紙板在滾筒和熨斗以及油、水、色相交混的拓印下,又使畫面朦朧如夜霧中遙遙燈影照出的一襲輪廓。

風格截然相反的兩類作品,如李錫奇的兩隻「眼睛」。一隻「眼睛」凝視著中國的古代和今天,尋找和感受那份歷史的滄桑;另一隻「眼睛」遙望著外面的世界,觸摸和體味那種讓心靈激蕩的現代。兩隻「眼睛」所合成的圖像,或許正是後來畫家畢生的追求。

當時台灣幾無設防的對外開放環境,使外面的藝術風潮,如八面來風,讓崇尚現代的藝術家時時激蕩在洶湧而來的藝術新潮之中。

一九六○年,法國現代藝術家伊夫.克萊因(Yves KIcin)曾經在三個女模特兒的裸體身上,塗滿被命名為「國際克萊因藍」的獨創的色彩,然後在鋪於地面的畫布上翻滾拖拉,或在貼於牆上的畫布貼靠按壓,這幅被稱為「裹屍布」的以人體為「畫筆」的藝術品,和克萊因的其他作品一樣,引起社會的廣泛議論。李錫奇也很為這樣的創作所震撼;不過,李錫奇當然不可能像克萊因那樣以人體來作畫,這不僅為當時的台灣社會所不允許,也是李錫奇自幼承教的中華儒學傳統所無法接受的。但是作品那種爆發式的即興創作和畫面的抽象構成,卻引起李錫奇的極大興趣。受此啟發,他開始找來一些紗布,浸泡在稀釋的不同色彩的顏料中,然後將濕重的布條重重摔打在畫面上,扭拍擠壓,利用布條織紋折疊變化留下的色層重疊和自然留白,讓畫面構成產生一種充滿力道的色彩效果。後來因為紗布過於柔軟,容易「暈彩」,恰好學校有一位女教師的先生在航空兵部隊服役,家中堆在牆角有幾頂破降落傘,他便討來剪成一個個長條,紐結在一起。這些降落傘布粗礪堅韌,握在手中特有勁道,經得起甩、拍、紐、壓,看似不易吸留顏料,拍打在畫面上卻能留下特殊的紋理。這種既是有意、又是即興的創作,每次的效果都不一樣,卻都能帶來一種新創的喜悅。雖然最初的作品並不成熟,但美術史家蕭瓊瑞卻敏銳地指出:「這是他第一次巨變。他開始放棄以往先行『構圖』、『刻版』再『印刷』的傳統技法,而改採直接拓印的方式。」 這個被李錫奇稱為「布拓」系列的創作,開啟了李錫奇版畫藝術的一個嶄新階段。

一九六二年,李錫奇按照當局規定到部隊服役,分配在駐紮台南的一個工兵連。除了出操、站崗,很多時間都被調到營部去幫忙寫字、佈置。台南離台北不遠,李錫奇依然能夠隨時與台北的朋友過從交往,也隨時能得到藝文界的一些消息。部隊每天下午出操以後及晚飯前後都有一段空餘時間,李錫奇便利用這段時間繼續創作,參加一些重要的展覽,如現代版畫會與東方畫會的聯展等。在部隊,他很容易從倉庫裏找到一些廢舊的降落傘,這些棄如敝屣的舊降落傘卻被李錫奇視如寶貝,彷彿是為他特意準備的,讓李錫奇的「布拓」版畫漸漸進入佳境。

此時,版畫在李錫奇的觀念裏已經有了很大的改變。他的版畫製作已不常再用刻刀和木版—即使是紙版,也離開了版畫創作過程「構圖」、「刻版」和「印刷」的傳統三步驟。他曾經闡明的現代版畫的「間接性」和「複數性」二原則,間接性還在:「布拓」就是利用降落傘布摔打在畫紙上的「間接」繪畫;而複數性已難再尋,每件作品帶有很大的即興性和偶發性,都只有唯一,而不可重複。這些看似不那麼符合版畫規矩的創作,並不妨礙它們仍然是「現代版畫」。現代藝術的精神是讓藝術家創造「規矩」,而不是讓「規矩」來限定藝術家的創作。

在部隊期間,還有一段小小的插曲。

一九六四年三月,歷史博物館受東京第四屆國際版畫展的委託,擬遴選兩位台灣版畫家作品參加展覽。通知送到李錫奇服役的部隊時,距李錫奇八月退役不足半年時間。在這短短幾個月裏要完成創作,送交評審,時間十分緊迫。李錫奇托人在台南二王廟租了個一間三、四坪大的祠堂,作為臨時畫室。每天下午出操結束,到吃睌飯還有一點時間,飯後到十點息燈也還有一段自由活動時間,李錫奇便抓緊這些時間泡在畫室裏創作。

部隊軍營周圍有不少理髮店,二王廟周邊,就有好幾間。阿兵哥們閒來無事就愛到理髮店去洗個頭,順便和洗頭妹聊聊天。二王廟旁邊的那個洗頭妹年紀最小,十六七歲光景,是個本地妹,活潑、可愛,說起話來輕聲細語,做起事來手腳伶俐,很得李錫奇連裏一個老兵的喜歡。老兵叫鄧光協,山東人,四十多歲了,心裏喜歡卻又不好意思,每次洗頭都得拉上李錫奇。李錫奇便也和小妹混得很熟,二王廟的那間臨時畫室,就是托小妹幫忙租來的。每次李錫奇在畫室作畫,只要得閒她就會來,也不說話,靜靜站在一旁觀看。畫完了,小小畫室狼藉不堪,各種顏料灑得滿地滿牆,都是她幫著收拾。時間久了,李錫奇有時畫得太晚,要趕回去應付息燈點名,就把畫室交給她。第二天再來,雜亂無章、垃圾滿地的畫室,又變得乾乾淨淨、井井有條,李錫奇對她便心存感激。

突然有一天,大約是李錫奇退伍前的一個多禮拜,鄧光協突然急急地跑來找他,把一個存摺塞到李錫奇手裏,口中慌亂地說道:「李錫奇,你要去救一個人!這個存摺給你,拿著這些錢馬上去和小妹結婚……」被弄得莫名其妙的李錫奇,問了好久才弄明白,原來這個小妹的父母早已離異,兩姊妹由父母各分養一個。父親是個角頭流氓,最近賭賻輸了錢,要把小妹賣到妓院抵債。李錫奇這才想到,已經幾天沒看到小妹了。他瞥了一眼手中的存摺,有二、三十萬,是老兵流血流汗大半輩子的積蓄,這在當時,也是一筆不小的數目。李錫奇知道,老兵是很喜歡這個小妹的,但以他大出二十幾歲的年齡要和十六、七歲的小妹結婚,實不可能。救人心切,便來央求李錫奇了。

對於李錫奇,這當然也是不可能的。他只能勸鄧光協去找小妹的父親,看能不能用這些錢把小妹「贖」回來。

此時李錫奇的退伍手續正在辦理,再幾天就要離開部隊回台北,他最關切的是送到歷史博物館評審的幾幅作品能否通過,匆匆忙忙,對小妹的事雖掛在心,卻也無力過問。直到幾個月以後,他從日本參展歸來,偶到台南,想去看看老兵和小妹,一打聽,兩人都已經不在了。茫茫人海,不知小妹是被賣入煙花,還是讓老兵贖回?也不知老兵是帶著小妹遠走,還是遭了不測?世事無奈,禍福難料,只在心裏留著一絲苦澀的憶念和遙遙的祝福,伴隨著他這幾幅布拓作品,每每提及,便感慨不已。

一九六四年十一月十四日,日本第四屆國際版畫展在東京近代美術館揭幕。《聯合報》在一則提前的消息中寫道:「由教育部委請國立歷史博物館聘請七人評審小組,經過極謹慎的初、複、決選後,已選出了青年版畫家韓湘寧、李錫奇,為我國出席今年日本舉辦的第四屆國際版畫展的代表,並將於今(十一)日啟程飛赴東京。」

這是李錫奇的第一次出國。

日本的國際版畫展已有八年歷史,兩年一屆,每屆邀請各國著名的版畫家參展,堪稱是一次盛大的國際版畫嘉年華。此屆參展的規模擴大,共有四十五個國家和地區、一百八十七位版畫家的五百一十八件作品。展覽先於東京揭幕,一週後移至大阪巿立美術館展出。主辦方除了邀請參展者出席揭幕式、座談交流之外,還提供機會參觀日本一些著名的美術館、博物館、畫廊和大學。台灣媒體將這個展覽喻為是「國際藝術界的一場外交」,認為參展的作品「成功與否,都將直接地影響到我國現階段的聲望與未來藝術界的前途。因此,如何用自己的作品去贏得各國代表的注目?如何讓自己的智慧在國際會議上,宣揚我國版畫藝術的成就?被視為此行最大的任務。」

在日本一個多月,展覽和參觀,讓李錫奇暢遊在琳琅滿目的現代藝術世界之中,不僅大開眼界,深受啟發,更提升了對自己創作的自信。台灣參展的作品僅五件,在五百多件作品中占不到百分之一,但評價不錯。李錫奇參展的作品是他布拓系列的兩件作品,榮幸獲得「外務大臣獎」的提名獎。獎項雖不高,但各國藝術家對台灣的現代藝術都刮目相看。李錫奇在寄自東京的一篇通訊中說:當他把從台灣帶來的幻燈片及「五月畫集」、「東方畫集」、「現代版畫集」在展覽現場展示時,在場的國際人士對台灣藝術的成就,尤其是版畫作品的風格都十分驚訝。那些天在日本的電視和報紙,常常可以看到對台灣藝術成就高度評價的報導和文章。大會評審委員、日本版畫界元老中山正實在開幕酒會致詞中還特地提到台灣來的兩位版畫家,稱讚李錫奇的作品是「最真摯的情感與生命的表現,是這個時代年青人有力的發言者。」 在這篇通訊中,李錫奇還逐個介紹了法國、西德、英國、阿根廷、菲律賓、日本、墨西哥等版畫家的創作。從這些作品中,李錫奇深深感到,在異彩迭起的現代藝術浪潮中,無論寫實,無論抽象,也無論是向抽象蛻變的具象變形,還是具有普普傾向的物象重組,藝術家的獨創精神,只有緊緊地和時代性、民族性聯繫在一起,才能從琳琅滿目的藝術萬花筒中脫穎而出。他在日本歸來後接受訪談時說道:「今日的中國畫家,並非重複和抄襲古人的文化形式,來強調中國的民族性而已,而是承受中國的文化精神,去開拓與發現一個足以代表這個時代的『中國形式』的獨特表現。」

民族的現代精神,或現代的民族形式,日本歸來的這一認識,成了李錫奇新的追求目標。

四

這是一個理性與荒誕、智慧與惡搞共存的藝術年代。

一九五六年,當英國藝術家、倫敦當代藝術學院獨立團體的漢密爾頓,在「這就是明天」的展覽中,把一幅用現代都巿文化的各種象徵物:商品招貼、電影廣告、報刊圖片、通俗漫畫、鏡子、枱燈、金屬亮片以及廢棄電器等等拼貼組合而成的作品,讓畫面中心一個健碩的半裸男人手上握著一支網球拍般超大的棒棒糖上面,標有「POP」三個大寫字母。這個漢譯為「普普或波普」的Popular一詞的縮寫,成為當代流行藝術的象徵,在現代文明的刺激下,很快就發展成為一次國際性的藝術運動,並在一九六○年代中期,在美國達到頂峰。作為繼承達達主義精神而被稱為「新達達主義」的普普,包含有流行的、時麾的、即時的、短暫的、浮華的、通俗的、諷喻的、諧趣的、惡搞的……等等多種寓義,反映了戰後成長起來的年青一代叛逆性的社會文化價值觀和追求表現自我、標新立異的文化心理。它讓藝術從高蹈的抽象表現主義回到日常瑣屑的生活之中,探討通俗文化與藝術之間的關係,企圖通過現代消費社會帶有象徵性的各種物象符號,顛覆抽象藝術的純粹性,轉向大眾的文化主題。這個同樣具有前衛探索精神的「現實」回歸,成為二十世紀六十年代現代藝術走向的一次重要轉折。

和以往不同,普普藝術幾乎是和它在歐美傳播的同時,同步進入台灣。

一九六五年是台灣現代藝術轉向的一個重要的時間點。這一年,席德進從巴黎回到台灣,帶進了一股強勁的「普普」風。還在巴黎時,席德進就不斷著文向台灣傳遞歐美現代藝術轉向的各種資訊,回台之後,更身體力行,積極舉辦各種學術演講,與秦松、劉國松就現代藝術觀念進行辯論,還在當年第九屆東方與現代版畫會的藝術聯展中,推出了在現成的民俗物件—燈籠上彩繪幾何圖案的「普普」作品,以深具台灣本土民俗風情的創作實踐,導入西方的普普和歐普作風,成為這一時期興起的台灣複合藝術運動的一個重要背景和組成部分。

一九六六年,台灣師大藝術系出身的黃華成舉辦他一個人的「大台北畫派一九六六秋展」,把具有強烈達達精神的普普實踐推到極致。正如作者所說:「這次展出沒有單獨存在的作品,它們擠在一起,亂堆在一起,好像剛剛搬家,尚未整理。」這些從畫冊上撕下來的世界名畫,和擦鞋板、板凳、枕頭、拖鞋、濕淋淋橫跨展室讓觀眾彎腰穿過的衣褲等等,還有頭上無力轉著的電扇,耳邊吱吱響著的破留聲機播放的低俗流行曲,一切雜亂無章,所要表達的就是宣佈「藝術已經死亡」,聲稱「過去,藝術教訓俗眾;今天,俗眾反過來教訓藝術家。」黃華成同時主持的《劇場》雜誌,結合姚一葦的一群藝專影劇科的學生和小說家許南村(陳映真)、劉大任等,把普普的實驗精神和人文批判從繪畫推向包括戲劇、影視、攝影等更廣泛的藝術領域。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。