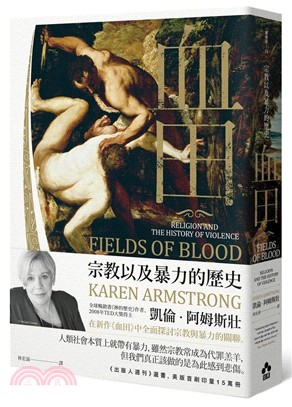

血田:宗教以及暴力的歷史

商品資訊

系列名:博物館

ISBN13:9789869344289

替代書名:Fields of Blood:Religion and the History of Violence

出版社:如果

作者:凱倫.阿姆斯壯

譯者:林宏濤

出版日:2016/12/01

裝訂/頁數:平裝/528頁

規格:23cm*17cm*3cm (高/寬/厚)

版次:1

商品簡介

全球暢銷書《神的歷史》(A History of God)作者、2008年TED大獎(Ted Prize)得主

著名比較宗教學者凱倫.阿姆斯壯,

在新作《血田》中全面性探討宗教與暴力的關聯。

※《出版人週刊》選書,美版首刷印量15萬冊

人類社會本質上就帶有暴力,

雖然宗教常成為我們的代罪羔羊,但真正該做的是為此感到悲傷。

一個世俗化的民主國家,並不比宗教化的國家更愛好和平,

暴力是文明社會的兩難,每個人都置身其中。

我們無法澈底改變我們社會的本質,

但是不是能有一種不同的路徑,讓人們以更仁慈、更有同理心的方式生活在一起?

早在西元前兩百多年,印度的阿育王就發現,他既要推行慈悲的法,但為了維持國家穩定,卻又不能解散他的軍隊。古代以色列人原本想逃出農業國家,回歸部落文化,但他們很快就發現,儘管他們對於城市文明的剝削痛深惡絕,卻不能沒有它。

人類最早的宗教便是植基於生命必須依賴暴力才能生存的悲劇事實上,希望能幫助我們面對這個無解的難題。

但矛盾的是,歷史發展至今日,宗教反而經常被視為是各種紛擾的起因。

宗教真的該為人類的暴力負責嗎?宗教是如何被誤認以至走到現今這一步?

該如何認清暴力、宗教與人類社會的關係?

政治脫離宗教,真的為世界帶來和平了嗎?或者只是陷入一種缺乏剎車的極端?

在暴力在所難免的政治世界裡,非暴力真的有可能實現嗎?

現代性讓社會暴力的規模更為龐大,世俗化的民主國家,並不比一個宗教化的國家更愛好和平,甚至還缺乏剎車。作者爬梳了各個文化傳統中,包含佛教、中國儒教、道教,西方基督宗教,跨越四千多年的宗教歷史,不但為宗教在人類社會中的角色提出有力的抗辯,更為人類社會暴力的本質提供了思考的出路。

【書封故事】

當人類的鋤頭第一次揮向土地,大地就開始流血,從此,農田成了血田。

亞伯是牧羊的;該隱是種地的……

二人正在田間,該隱起來打他兄弟亞伯,把他殺了。

耶和華問該隱說:「你兄弟亞伯在哪裡?」

他說:「我不知道。我豈是看守我兄弟的嗎?」

耶和華說:「你做了什麼事呢?你兄弟的血有聲音從地裡向我哀告。」

《創世記》 4:2,8-10

作者簡介

作者簡介

凱倫.阿姆斯壯(Karen Armstrong)

暢銷書《神的歷史》(A HISTORY OF GOD)作者。曾擔任天主教修女長達七年,一九六九年離開教派後到牛津大學修得學位,並教授當代文學。一九八二年起成為全職作家。她是世界最負盛名的宗教評論者之一與比較宗教學專家,著有超過二十本關於信仰與主要宗教的著作,包括《神的歷史》、《愛人如己:改變世界的十二堂課》等多本暢銷書,作品已譯成四十五種語文出版。

她曾赴美國國會演說,參與世界經濟論壇,並受聯合國前任秘書長科菲.安南(Kofi Atta Annan)延攬加入聯合國文明聯盟(United Nations Alliance of Civilizations)擔任大使。獲頒眾多國際獎項,包括二○○七年埃及政府授予的藝術科學勳章,這是首度由外國人獲得該榮譽;二○○八年的羅斯福四大自由勳章(Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Medal)和TED大獎;以及二○一三年,因促進跨文化理解,獲英國人文社會科學院(British Academy)頒發納耶夫.艾爾-羅德漢獎(Nayef Al-Rodhan Prize)。

譯者簡介

台灣大學哲學碩士,德國弗來堡大學博士研究。譯作有:《等待哥倫布》、《我的名字叫耶穌》、《神子》、《與改變對話》、《上帝的語言》、《鈴木大拙禪學入門》、《神話學辭典》、《眾生的導師:佛陀》、《啟蒙的辯證》、《人的形象與神的形象》、《神在人間》、《愛在流行》、《詮釋之衝突》、《藝術想怎樣》、《自我的追尋》、《人造地獄》、《人的條件》、《隱藏之泉》、《體會死亡》、《正義的理念》、《無私的藝術》、《死後的世界》、《奧斯卡與我》、《南十字星風箏線》。

名人/編輯推薦

【各界齊聲推薦】

•傳統上被視為是『宗教』戰爭,實際上絕大部分不是宗教,而是政治所導致的衝突,本書針對這段歷史做了很好的總結。——《圖書館期刊》

•發人省思,非常好讀。作者的探尋讓人耳目一新。她綜覽全球以及四千多年來的宗教歷史,解釋了宗教和暴力如何被套在一起,同時,也闡明宗教被用來對抗暴力的種種作法。——《出版人周刊》

•如史詩般壯闊,博學且廣泛的歷史研究,研究暴力與宗教的關係。…引人入勝的讀物充滿神在人類文化中最強而有力的抗辯。——《科克斯評論》

序

前言(節錄)

在古代以色列,大祭司每年的贖罪日(Day of Atonement, Yom Kippur)都要牽兩隻公山羊到耶路撒冷的聖殿。他獻祭一隻羊為會眾贖罪,然後把雙手放在另一隻羊的頭上,把人民的罪都轉移到羊頭上,然後指派一個人把這隻羊趕到城外,藉此把罪都流放到別的地方。如是,摩西解釋說:「這羊要擔當他們一切的罪孽,帶到無人之地。」'紀哈(René Girard)在其關於宗教和暴力的經典研究裡主張說,替罪羊之禮平息了族裡各個團體之間的敵對行為。我相信現代社會也以類似的方式把信仰變成了替罪羊。

在西方世界,認為宗教本來就是暴力的,這個想法已經被視為理所當然的,也似乎是不證自明的。作為宗教研究者,我時常聽到人們說它有多麼殘酷而好戰,說也奇怪,幾乎每次都有同樣的說法:「宗教一直是歷史裡所有大戰的原因。」這句話如咒語一般,從美國的評論家和精神科醫師、倫敦的計程車司機到牛津大學的學者,每個人都把它掛在嘴邊。這是個很怪異的評論。因為顯然兩次世界大戰不是因為宗教才兵戎相見的。戰爭史家在討論人們大動干戈的理由時都承認說,這與許多縱橫交錯的社會、物質和意識型態因素都脫不了關係,其中最主要的還是為了有限資源的競爭。政治暴力或恐怖主義的專家們也認為,人的暴行有很複雜的理由。然而宗教信仰的暴力形象在我們俗世的意識裡如此牢不可破,使得我們千篇一律地把二十世紀的暴力罪行都讓「宗教」馱在背上,然後把它趕到政治上的曠野裡去。

即使他們承認宗教不必為人類所有的暴力和戰爭負責,還是會理所當然地認為它基本上就是會尋釁逞凶。他們主張說,「一神論」尤其不寬容,而一旦人民相信「神」站在他們那邊,就沒有任何妥協的空間。他們以十字軍東征、宗教裁判所和十六、七世紀的宗教戰爭為例,他們更提到近來層出不窮的恐怖主義都是以宗教為名,證明伊斯蘭教特別好戰。如果我提到佛教的「不害」,他們就會反駁說佛教是入世的哲學而不是宗教。於是我們找到問題的核心。佛教當然不是自十七、八世紀以降的西方世界所理解的「宗教」。但是我們近代西方的「宗教」觀念其實既怪異又偏離常理。沒有哪個文化傳統有這樣的觀念,就連近代以前的基督宗教,也應該會覺得它太簡化而格格不入。事實上,它使得任何認為宗教有暴力傾向的主張變得更複雜了。

而使情況更複雜的是,近五十年來,學術界已經很清楚,宗教並沒有一個普遍的定義方式。在西方國家,我們把「宗教」視為一個融貫的系統,有強制性的信念、制度和儀式,集中於一個超自然的「神」,其宗教活動主要是私底下的,與「世俗」活動完全隔離。但是在其他的語言裡相當於我們的「宗教」的語詞,其指涉範圍卻都更大、更含混、也更包羅萬象。阿拉伯語的「din」意指整個生活方式。梵文的「dharma」也是指「一個『整體的』概念,沒辦法翻譯,包含了法律、正義、道德和社會生活」。《牛津古典詞典》(Oxford Classical Dictionary)很明確地說:「不管是希臘文或拉丁文,都沒有和英語裡的『religion』或『religious』對應的語詞。」宗教作為一個個人的、有體系的事務的觀念,在古希臘、日本、埃及、美索不達米亞、伊朗、中國和印度裡,完全沒有這樣的東西。希伯來聖經裡也沒有任何關於宗教的抽象概念;塔木德教師也會覺得沒辦法用一個語詞甚或一句話表達他們所謂的信仰,因為塔木德本來就是要把整個人的生活引領到神聖的領域。

(中略)

近代西方世界將宗教視為法典化的、私人的事物,基督新教是唯一和這個觀念相符的傳統,誠如這個意義下的「宗教」,它也是近代早期的產物。那時候的歐洲人和美國人已經開始政教分離,因為他們認定(雖然不完全正確)對宗教的爭論要為三十年戰爭負全責。認為宗教必須嚴格禁止涉入政治生活,這成為所謂主權民族國家的憲章神話。提倡這個教條的哲學家和政治家認為他們是回復到天主教神職人員混淆了兩個迥然不同的領域以前更適當的狀態。但是他們的世俗神學和西方世界同時擘畫的近代市場經濟一樣,都是相當極端的創新。對於不曾經歷這個特殊的現代化過程的非西方國家而言,這兩個創新顯得既違反自然,甚至很莫名其妙。政教分離的慣例在西方國家已經習以為常,使得我們很難想像此二者在過去有多麼根深柢固。那絕對不只是國家「利用」宗教的問題而已;兩者是不可分割的。如果將它們拆開來看,那就像是沒有琴酒的雞尾酒。

在近代以前的世界裡,宗教滲透到生活的每個層面。我們在下文會看到,一大堆我們現在覺得是世俗性的行為,以前卻被認為是很神聖的:森林淨化、畋獵、足球比賽、博戲、天文星相、農耕、國家的建立、拔河、城市規劃、貿易、喝烈酒,以及戰爭。古人不會認為「宗教」和「政治」是涇渭分明的。這不是因為他們笨得分不清楚兩者的差別,而是因為他們想要讓他們的所作所為都充滿著終極價值。我們是尋找意義的生物,而有別於禽獸,如果我們沒辦法理解生活,我們很容易就會感到絕望。我們很難接受此生有涯的事實。自然的災難和人類的暴虐讓我們憂心悄悄,而我們更強烈意識自己身心的種種弱點。對於自己的存在處境,我們覺得大惑不解,而很想知道為什麼。我們也擁有「驚奇」的神奇能力。古代哲學家對於宇宙秩序心醉神馳;他們驚豔於那使天體遵循著軌道運行、使大海有其邊際、使大地在寒冬過後恢復生機的神祕力量,他們渴望分受這個更豐盈而更恆久的存在。

(中略)

如果要探索其原因何在,我 們不妨先思考一下我們的神經結構的發展。

我們每個人不只是擁有一個腦部,而是有三個很侷促不安地共存的腦部。在灰質的最深處,我們有個從爬蟲類繼承來的「古老的腦」,它是從五億年前的原生漿液奮力演化出來的。這些生物只在意自己的生存,完全不會有任何利他的衝動,它們完全憑著身體機制的刺激而覓食、搏鬥、逃跑(如果有必要的話)以及繁殖。最強者具有不擇手段地掠取食物、抵擋任何威脅、主宰領域、找尋安全棲地的本能,它們會隨著基因代代相傳,使得自我中心的衝動只會越來越強勢。但是自從哺乳動物出現以後,大約在一億兩千萬年前,演化出神經科學家所謂的邊緣系統(limbic system)。邊緣系統覆蓋著繼承自爬蟲動物的腦核,它會激發所有新的行為類型,包括保護和養育下一代,與其他個體團結在一起,那對於生存的競爭很有幫助。於是,有感覺的生物第一次擁有疼愛和關心其他生物的能力。

雖然這些邊緣系統的情緒不如從我們的爬蟲類腦核發出的「自我優先的」驅力那麼強烈,我們人類卻演化出對於他者的同理心以及對於同族的特殊親和力。於是,中國哲學家孟子(371-288 BCE)主張說,每個人或多或少都有這樣的不忍人之心。人們乍見孺子將入於井,他在自己心裡會感受到孩子的危難,產生怵惕惻隱之心,不假思索地,不顧自身地奮而救之。如果有路人見狀而不曾有絲毫惻隱之心,那麼他一定是哪裡不對勁。對於大多數人而言,這些感覺是很根本的,雖說孟子認為多少會受到個人意志的影響。你可能會壓抑這四端,正如你可能會癱瘓或傷害自己。另一方面,如果你將它們擴而充之,它們就會擁有屬於自身的力量和動能。

我們還必須思考我們腦部的第三個部分,才能完全了解孟子的論證。大約在兩萬五千年前的舊石器時代,人類演化出「新腦」,新皮質(neocortex),主司論理能力和自我覺知,使得我們從本能而原始的激情抽離出來。自此以後,人類大抵上就變成了現在的樣子,服從於他們三個不同的腦部相互牴觸的衝動。舊石器時代的人是很老練的殺手。在發明農耕以前,他們以宰殺動物為生,利用他們的碩大的腦部開發出屠殺更大型且更強壯的動物的技術。但是他們的同理心或許也讓他們侷促不安。我們從現代的漁獵社會或許可見一斑。人類學家說,對於必須宰殺被部落裡的人們視為朋友或守護神的動物,他們會感到極度焦慮,試圖以潔淨禮的儀式緩解這個痛苦。在樹林很稀少的喀拉哈里沙漠,布希曼人被迫使用只能擦破皮的輕武器。於是他們在箭鏃塗上可以讓動物致死(不過會慢慢死去)的毒藥,基於難以言喻的血濃於水的感情,獵人會守在獵物身旁,獵物哭喊時,他也跟著哭,象徵性地分擔它臨死的痛苦。其他部落會披上動物的毛皮,把被宰殺的動物的血和糞便塗在山洞壁上,好讓它們回到它們在地下的家鄉。

(中略)

我們不會完全忘記採集狩獵的過往,那是人類歷史裡最長的時期。我們認為最人性的一切,我們的大腦、身體、面貌、語言、情緒和思想,都有著這個遺傳的印記。我們在史前時代的祖先所創設的儀式和神話,顯示一直存在於後來有文字的文化的宗教系統裡。如是,在幾乎每個上古文化的儀式裡都至關重要的牲祭,也保存了史前狩獵的習俗,以及對於為了部落而犧牲生命的野獸的致敬。最早的宗教便是植基於生命必須依賴於毀滅其他生物的這個悲劇的事實;宗教儀式旨在幫助人類面對這個無解的難題。雖說遠古的獵人們誠心尊重、尊敬甚至同情他們的獵物,卻仍然不脫職業殺手的角色。數千年來和大型猛獸的搏鬥,意味著這群狩獵者形成了戮力同心的團隊,那正是近代軍隊的種子,他們願意為了共同利益而冒險犯難,在同胞有危難時保護他們。此外還有一個矛盾的情緒必須調停:他們很可能會愛上狩獵的刺激和殘暴。

於是,邊緣系統再度派上用場。殺戮的景象或許會喚起我們的同理心,但是在狩獵、掠奪和戰鬥中,這個情感的地位卻淹沒在血清素(serotonin)裡,也就是主司出神感覺的神經傳導物質,它會讓我們聯想到某些宗教經驗的形式。於是,這些暴行最後被視為自然宗教的活動,雖然它和我們對於宗教的理解扞格不入。人們,尤其是男人,會產生和同袍眾志成城的感覺,一種讓人熱血沸騰的利他精神,甚至願意為他人捐軀,因而覺得自己的生命會更充實。在我們的本性裡,這種對於暴力的反應一直存在。

(中略)

正如他們讓大腦最深層的腦區的侵略性衝動掙脫束縛,戰士們或許會覺得自己和最根本而不可搖撼的存在動力相互唱和,也就是生命和死亡的動力。換言之,戰爭是向爬蟲類的殘忍冷酷投降的方式,是人類驅力當中最強烈的一種。

因此,戰士在戰鬥中經驗到出神忘我的自我肯定,正如其他人在宗教儀式裡發現到的,有時候甚至到了病態的程度。

(中略)

人的本性是很難克服的。要成為有效率的軍人,新兵必須經歷艱苦的訓練才能克服他們的情緒,就像修士或瑜祇一樣。誠如文化史家柏克(Joanna Bourke)所說的:

「個人必須完全崩潰,才能重建為有效率的戰鬥者。基本原則包括根據軍事法規、不講理的規定以及以嚴厲的懲罰構成的重組儀式,讓人因而壓抑個性、整齊劃一、沒有隱私,還有強迫性的社交關係、緊迫的行程、缺乏睡眠、喪失方向感。這種野蠻化的方法很類似某些政權對犯人刑求的要求。」

因此,我們可以說,軍人其實和他在心裡創造的「敵人」一樣沒有人性。的確,我們會發現,在若干文化裡,即使是最窮兵黷武的文化,軍人仍然是有污點的、不潔淨的、人們害怕的對象,既是英雄,也是必要之惡,而讓人避之唯恐不及。因此,我們和戰爭的關係極為複雜,或許是因為它是人類相當晚近才發展出來的。狩獵者和採集者沒辦法從事我們所謂戰爭的那種組織性暴力,因為作戰得有大型軍隊、持續的領導以及經濟資源,那遠非他們能力所及。考古學發現此一時期有大量墳墓,暗示著有某種大屠殺,然而我們沒有什麼證據可以證明人類不斷地相互征戰。但到了大約西元前九千年,當黎凡特(Levant)篳路藍縷的農夫學會種植和儲存野生的穀物時,人類的生活就不復從前。他們的莊稼可以供應更多的人,直到他們耕作的糧食超過生活所需。於是,若干地區的人口急遽成長,因而再也不可能回到採集漁獵的生活。在大約西元前八千五百年到西元一世紀之間(相對於我們四百萬年的歷史,這顯然只是一彈指之頃),世界各地的人們都各自過渡到農業生活。而隨著農業的發明,也跟著開展了文明;有了文明,就有了戰爭。

(中略)

農業已經引進另一種侵略:一種制度的或結構性的暴力,社會迫使人民生活在困苦和奴役中,使他們沒辦法翻身。根據「普世教會協會」(World Council of Churches)的說法,這個系統性的壓迫可能是「最不容易察覺的暴力形式」,它存在於:

「資源和權力分配不均,集中在少數人手裡,他們沒有用在所有人的自我實現上,而是用來滿足自己,或是為了主宰、壓迫和控制其他社會或是同一個社會裡的弱勢者。」

農業文化使這個系統性的暴力第一次成為人類歷史裡的現實狀況。

舊石器時代的部落可能是人人平等的,因為獵人和採集者供養不起那些沒有參與艱苦且危險的狩獵的特權階級。因為這些小部落只是勉強維持生計,沒辦法生產經濟剩餘,所以也就談不上財富不均。唯有每個人都分享他們所擁有的食物,部落才能生存。高壓統治是行不通的事,因為所有體格強壯的男人都有相同的武器格鬥技巧。人類學家說過,近代漁獵採集社會是無階級的,他們的經濟是「一種共產主義」,人們以其技巧和美德為榮,例如慷慨、仁慈和鎮定,這些美德對於整個部落都很有幫助。但是在生產多過需求的社會裡,一小撮人可能利用這個剩餘屯積操贏致奇,獨占暴力,而主宰其他人。

我們在第一部裡可以看到,這個系統性的暴力充斥在所有農業文明裡。在中東、中國、印度和歐洲的許多以農立國的國家,不到二%人口的菁英團體,藉著少數家臣之助,有系統地掠奪民眾的收成,以維持他們的貴族生活型態。然而社會史家主張說,如果沒有這種極不公平的制度,人類就不可能走出勉強維持生活的水平,因為它可以創造出一個有閒的特權階級,發展出文明化的藝術和科學,而後者則又推動文明的進步。所有近代以前的文明都採取了這個暴虐的系統;他們顯然別無選擇。這也不免牽涉到宗教,它滲透到人類所有活動裡,包括國家和政府的建立。的確,我們會看到,近代以前的政治和宗教是不可分割的。如果一名統治菁英接納了一個倫理傳統,例如佛教、基督宗教或伊斯蘭,那麼神職人員也會改變他們的意識型態以迎合國家的結構性暴力。

在第一部和第二部裡,我們會探討這個兩難。對於以武力建立、以軍事侵略維繫的農業國家而言,戰爭是必要的。當土地和耕種的農民成為主要的財富來源,開疆闢土就成了農業王國增加其財政收入的唯一方式。因此,戰爭是任何農業經濟不可或缺的一部分。統治階級必須維持對農村的控制,以保護他們的耕地,抵擋入侵者,征服更多的土地,且只要有一點反抗的跡象,就會毫不留情地鎮壓。在這類故事裡有個主要角色,那就是印度的阿育王(Ashoka, c. 268-223 BCE)。看到他的軍隊對造反的國家燒殺擄掠,讓他震驚不已,於是不遺餘力地倡導慈悲和寬容的倫理,然而到頭來還是沒辦法解散他的軍隊。如果沒有軍人,任何國家都無法生存。而一旦國家興盛,戰爭也就成了人類生活的一個事實,維持和平的唯一方式,經常只有更強大的武力,也就是帝國的軍事力量。

對於國家乃至於帝國的興起而言,軍事力量是其必要條件,這也使得歷史學家認為軍國主義是文明的特徵。他們主張說,如果沒有訓練有素、服從守法的軍隊,人類社會很可能會停留在原始階段,或淪為到處征戰的游牧部落。但是正如我們在暴力和憐憫的衝動之間的內心衝突,和平的目的和戰爭的工具之間的不一致也從來沒有解決。阿育王的兩難正是文明本身的兩難。而宗教也會捲入這個戰爭的拉扯。由於近代以前所有國家的意識型態都充滿宗教色彩,戰爭難免也會得到一個神聖的元素。的確,每個主要的信仰傳統都和它在其中興起的政治實體亦步亦趨,每個「世界宗教」都有個軍事強大的帝國為其怙主,而每個傳統原本也都會發展出一個帝國主義的意識型態。但是宗教介入和它牽連糾葛的國家暴力的程度有多深呢?有多少人類的暴力要歸咎於宗教呢?這些問題並不像我們大多數的公共論述所想的那麼容易回答。

(中略)

本書的第一部將從比較的觀點檢視它。在早於亞伯拉罕信仰的傳統裡,我們不僅會看到軍事力量和宗教是國家的必要條件,也會看到自最早的時期以降,就有許多人對於必要的暴力的兩難憂心忡忡,而提倡以「宗教」的方式對抗侵略的衝動,將它們疏導到更悲憫的目標上。

我沒有足夠的時間列舉所有和宗教有關的暴力,但是我們可以探討在三個亞伯拉罕宗教的漫長歷史裡最主要的證明,例如約書亞(Joshua)的聖戰、「奮鬥」(聖戰)(Jihad)的天命、十字軍東征、宗教裁判以及歐洲的宗教戰爭。我們會明白,近代以前的人們是從宗教的觀點從事政治,信仰激發人們努力去理解世界,對於現在的我們而言,那是很陌生的事。但是這仍然無法窺見全豹。我們不妨把英國的一句廣告詞改寫成:「氣象變化多端,宗教也是如此。」在宗教史裡,為和平的努力和聖戰一樣重要。宗教人士構想出許多匠心獨運的方式,以面對爬蟲腦堅毅果決的男子氣概,抑制暴力,建立相互尊重而提昇生活的共同體。但是正如面對國家的系統性武力時的阿育王,他們也沒辦法澈底改變他們的社會;他們最多只能提出一個不同的路徑,讓人們以更仁慈的、更有同理心的方式生活在一起。

我們在第三部會來到近代時期,當然會探討自一九八○年代崛起、到二○○一年的九一一時暴行達到極點的以宗教為名的一波波暴力攻擊。不過我們也要思考世俗主義(secularism)的本質,儘管它有種種好處,卻沒有真正提出相對於宗教國家意識型態的另一個和平的選擇。早期近代哲學試圖在三十年戰爭後讓歐洲恢復和平,但有著它們自己冷酷無情的特徵,特別是在探討世俗的現代世界的受害者時,他們發現它是一種異化,而不是賦權和解放。這是因為世俗主義與其說是取代宗教,不如說是創造了另一種宗教狂熱。我們對於終極意義的渴望是如此的根深柢固,以致於我們的世俗體制,特別是民族國家,幾乎想當然耳地獲得一個「宗教的」光環,雖然在幫助人們勇敢面對人類存在(它不會有一言以蔽之的解答)的種種嚴酷現實方面,它比古代宗教還更不如。但是世俗主義絕對不會是整個故事的結局。在若干嘗試走向現代化的社會裡,它只是毀壞了宗教,傷害人們的心靈,他們其實還不想要脫離那些一直幫助著他們的生活和認知方式。在曠野裡的替罪羊舔著傷口,滿懷著日漸加劇的憤恨,對把它們放逐的城市產生反彈。

目次

前言

第一部 起初……

第一章 農夫和牧羊人

第二章 印度:正道

第三章 中國:士與君子

第四章 希伯來人的兩難

第二部 維持和平

第五章 耶穌:不屬世界?

第六章 拜占庭:帝國的悲劇

第七章 穆斯林的兩難

第八章 十字軍運動和聖戰

第三部 近代世界

第九章 「宗教」的興起

第十章 俗世的勝利

第十一章 宗教的反擊

第十二章 神聖的恐怖行動

第十三章 全球聖戰

後記

註釋

參考書目

書摘/試閱

第一章 農夫和牧羊人(節錄)

在上古時候的蘇美王表(King-List)裡,吉加美士(Gilgamesh)是烏魯克(Uruk)王朝的第五代國王,人們說他是「最強的男人,魁梧、俊美、光芒四射、完美」。歷史上很可能真有其人,不過很快就加上了傳說的光環。據說他有天眼通,什麼都看得見,有神足通,遠涉世界盡頭,還曾經遊歷冥府,得大智慧。在西元前三千年初期,位於現今伊拉克南部的烏魯克是蘇美城邦聯盟裡最強大的城邦,蘇美可以是說世界上第一個文明。一個叫做「對月神欣的禱告者」(Sin-leqi-unninni)的詩人在他的《吉加美士史詩》記錄了吉加美士在大約西元前一千兩百年輝煌的一生,對烏魯克的神廟、宮殿、花園和商店相當自豪。但是他的史詩的開頭和結尾卻是熱情洋溢地描繪吉加美士為他的人民修建的巍峨城牆,總長達六英哩。「擁有環城的烏魯克的城牆啊,」他興奮地催促他的讀者說:「沿著它繞城市一圈吧,仔細瞧瞧它巨大的基座,檢視它的磚砌,真是精雕細琢啊!」這座令人嘆為觀止的堡壘證明了戰爭已經成了人類生活的現實。然而它並不是勢不可免的發展。在四百年間,蘇美境內並沒有什麼外侮要抵禦的。然而,大約於西元前二七五○年在位的吉加美士,是個不世出的蘇美國王,「如野牛般的男人,難勝的領袖,戰場上的英雄,受將士擁戴,他們稱他為堡壘,人民的怙主,摧毀一切防禦工事的暴流」。

儘管「對月神欣的禱告者」熱愛他的烏魯克,卻也承認這個文明有它的缺憾。在吉加美士逝世不久後,這個詩人就開始訴說他的故事,因為它是個原型的故事,是關於這個主角一生旅程最早的文字敘事。但是它也是對於文明生活不可避免的結構性暴力的沉思。烏魯克的人民遭到壓迫,生活貧苦而悲慘,乞求諸神讓他們在吉加美士的暴政下能夠喘一口氣:

城市是他的財產,他昂首闊步

穿過城市,驕傲地抬著頭

如一頭野牛般地踐踏他的人民。

他是國王,恣意而為

他強拉烏魯克的年輕人,沒有任何理由,

吉加美士讓父子離散。

這些年輕人可能是被徵用去修築城牆。因為如果沒有不擇手段地剝削大量人力,城市生活將難以為繼。吉加美士和蘇美貴族生活在史無前例的輝煌盛世,但是對於農民大眾而言,文明只是造成苦難和壓迫。

蘇美人或許是最早懂得徵收村落的剩餘農作、創造特權統治階級的人。這只有憑藉著武力才做得到。首先是在西元前五千年左右,徵用敢於冒險的移民到底格里斯河和幼發拉底河之間的肥沃平原。但是農地太乾旱而沒辦法耕作,於是他們發明了灌溉系統,控制和分配每年山上融雪而淹沒平原的水源。這是個非凡的成就。水道和溝渠必須經過群策群力的規劃、設計和維護,水源必須公平分配給爭奪灌溉用水的村落。新系統起初規模可能很小,但是沒多久就導致收成大增,人口也跟著膨脹。到了西元前三千五百年,蘇美人口很難以想像地達到五十萬人。強大的領導勢所難免,但是究竟是什麼原因讓這些單純的農夫搖身一變,成了城市居民,則是莫衷一是;然而它可能涉及許多環環相扣且相輔相成的因素:人口成長、前所未有的農產豐收,以及灌溉所需的密集勞力,更不用說人的野心,這些都造就了一個新的社會型態。

我們只能確定地說,到了西元前三千年,美索不達米亞平原上有十二座城市,各自有周遭鄉間的農民供應農作。他們的生活只是勉強維持生計。每個村莊都必須把所有莊稼繳給所屬的城市;官員把其中一部分配給當地農民,其餘的都替貴族儲存在城裡。如此,藉助於家臣階級—官僚、軍人、商賈和家奴—少數大家族

占用了一半甚至三分之二的收益。他們利用這個盈餘過著完全不同的生活,得以從事有錢有閒才做得到的活動。另一方面,他們則負責維護灌溉系統,保持一個程度的法律和秩序。近代以前的所有國家都把無政府狀態視為洪水猛獸;只要有一年因為乾旱或是社會動亂而造成歉收,就動輒導致數千人死亡,這更讓菁英階級相信這個系統使人民獲益良多。但是農夫勞動的成果遭到掠奪,他們的生活沒有比奴隸好到哪裡去:耕田、收割、挖溝渠,生活窮困,田裡辛勤的勞動榨乾了他們的生命力。如果他們沒辦法滿足這些監督者,他們的牛就會遭受臏罰,他們的橄欖樹也會被砍倒。關於他們的苦難,他們留下了隻字片語。「窮人生不如死,」一個農夫悲嘆說。「我是一匹純種馬,」另一個農夫抱怨說,「但是我和騾子拴在一起,必須拉車,載著野草和麥稈。」

蘇美人設計了結構性的暴力系統,在每個農業國家一直流行不輟,直到近代世界,農業才不再是文明的經濟基礎。塔廟(ziggurat)象徵了涇渭分明的階級差別,擁有高聳階梯的塔樓是美索不達米亞文明的特徵。蘇美社會也是如此,層層分明,頂端是高不可攀的貴族階級,每個人都困在他的位置上而不能改變。

然而,歷史學家主張說,如果沒有這個對於大多數人民殘忍暴虐的制度,人類就沒辦法發展出推動文明進步的藝術和科學。文明本身需要有閒階級的陶冶,我們數千年來最微不足道的成就,也都是建築在被剝削的農民背上。蘇美人為了社會控制而發明書寫,這絕對不是純屬偶然。

在這樣殘民以逞的壓迫裡,宗教扮演什麼樣的角色?所有政治共同體都會發展出各種意識型態,將它們的體制奠基在他們自己想像出來的自然秩序上。蘇美人知道他們突破性的實驗有多麼脆弱。他們的磚砌建築需要經常性的維護;底格里斯河和幼發拉底河頻頻決堤,沖毀農作物;暴雨讓良田變成一片泥濘,可怕的颶風摧毀屋舍,造成家畜死亡。但是貴族們著手研究天文學,發現天體運行有規律的型態。自然世界的不同元素合力創造一個穩定的世界,這讓他們驚豔不已,因而推論說,世界本身必定是讓萬物各盡其用的一種狀態。他們相信,如果他們的城市以這個天體秩序為模型,他們的實驗社會也會和宇宙運行的方式和諧一致,因而得以繁榮持存。

他們相信宇宙國家是由諸神治理的,他們和種種自然力是密不可分的,而不像是現在猶太教、基督宗教和伊斯蘭所敬拜的「上主」。這些神祇沒辦法控制事件,他們和人類、動物和植物一樣,都受限於相同的法則。人神之間也沒有巨大的存有學的(ontological)鴻溝。例如說,吉加美士有三分之一是人,三分之二是神。更高的神安努那庫(Anunnaki)是貴族們在神界的「他我」,是他們最完整而實在的自我,和人類的差別只在於他們是不朽的。蘇美人想像諸神和他們自己一樣,也會費心規劃城市、灌溉和打造政府。天神安努(Anu)在天宮裡主宰著這個原型的國家,但是在塵世的權威裡也可以感覺到他的臨在。風暴神恩利勒(Enlil)不僅顯現在美索不達米亞雷電交加且氾濫成災的暴風雨裡,也會在任何形式的人類武力和暴力裡出現。在諸神議會(Divine Council)裡,他是安努的首相(蘇美議會即以它為模型),而把文明的技藝傳授給人類的恩奇(Enki)則是議會的農業部長。

每個國家,即使是我們世俗的民族國家,都憑藉著神話學(mythology)來定義國家的性格和使命。在近代世界,「神話」(myth)一詞已經失勢,轉而意味著子虛烏有的事。但是在近代以前的世界裡,神話學表達的是一個永恆的實在界,而不是歷史性的,它為當下的行動提供一張藍圖。在考古學和歷史的文獻不足的這個早期時代裡,他們以書寫保存的神話學是我們唯一能夠探索蘇美人心靈的途徑。對於這些文明先驅而言,宇宙國家的神話是政治科學的演練。蘇美人知道他們的階層化社會嚴重悖離了自遠古以來就很普遍的平等規範,卻也相信它就體現在事物的本性裡,就連諸神也對它有責任。據說,早在人類存在以前,諸神住在美索不達米亞的城市裡,栽種它們自己的糧食,管理灌溉系統。在「大洪水」(Great Flood)過後,他們從地上回到天上,指派蘇美貴族代替他們治理城市。統治階級對他們負有責任,在這件事上面別無選擇。

(中略)

美索不達米亞的宗教基本上是群體性的;男人和女人不會想在心裡面對神,主要會是在一個神聖的團體裡。近代以前的宗教沒有獨立的體制性存在;它深植於一個社會的政治、社會和經濟結構裡,賦予後者一個全面性的意義體系。它的宗旨、語言和儀式都是遷就這個世俗的考量。美索不達米亞宗教習俗為社會提供一個模範,它和我們現代把「宗教」視為個人靈性經驗的觀念正好相反:它基本上是一個政治事務,我們沒有任何關於個人信仰的文獻記錄。諸神的神廟不只是敬拜的場所,更是經濟中心,因為剩餘的農產品都儲存在那裡。蘇美人沒有「祭司」一詞:貴族既是城市的官員、詩人和天文學家,也負責城市的祭典。這只是個附件,因為對他們而言,所有活動都是神聖的,尤其是政治。

這個複雜的系統不只是為國家的結構性暴力文過飾非而已,它更是要為這個大膽創新而有疑慮的實驗賦予一個意義。城市是人類最偉大的工藝品:它是人工的,依賴於體制化的壓迫。文明需要有犧牲者,蘇美人相信他們對農民階級的巧取豪奪是必要的而且最終是值得的。蘇美人認為他們不公平的體系和宇宙的基本法則和諧一致,因此以神話的觀點表現出勢不可擋的政治現實。

那似乎是一個別無選擇的鐵則。到了西元前十五世紀,農業文明在中東、南亞和東亞、北美和歐洲都會根深柢固,而在每個地區,不管是印度、俄羅斯、土耳其、蒙古、黎凡特、中國、希臘或斯堪地那維亞,貴族都會像蘇美人那樣剝削他們的農民。如果沒有這種貴族的暴力,就沒辦法強迫農民生產過剩的經濟,因為人口的成長和生產力的提升是步調一致的。雖然令人難以接受,但是貴族迫使百姓朝虀暮鹽,可以藉此控制人口成長,推動人類文明的進步。如果沒有從農民那裡獲得剩餘的農作,他們就沒有經濟資源可以資助那些後來催生我們的近代文明的技匠、科學家、發明家、藝術家和哲學家。誠如美國特拉普修會(Trappist)修士湯瑪士.牟敦(Thomas Merton)指出的,所有從這個系統性的暴力獲利我我們,都和五千年來大多數男人和女人所遭受的苦難脫不了關係。

(中略)

敘事詩《亞他哈斯史詩》(Atrahasis, c. 1700 BCE)講述的是神話時期,諸神仍然住在美索不達米亞,而文明所依賴的工作「是諸神而不是人類在從事的」。詩人解釋說,天上的貴族安努那庫強迫地位比較低的伊吉谷神族(Igigi)擔負沉重的勞役:他們必須耕田、收割、挖掘灌溉溝渠三千年—他們甚至必須挖掘底格里斯河和幼發拉底河的河床淤泥。「夜以繼日,他們不斷發牢騷,相互指責」,但是安努那庫充耳不聞。終於,一群暴民聚集在恩利勒的宮殿外頭:「我們每個神都已經宣戰。我們再也不想挖溝渠了!」他們叫道。「這個負擔太過分了。那會要了我們的命。」農業部長恩奇也贊成。這個系統太殘暴而難以為繼,而且安努那庫不應該忽視伊吉谷的困境:「他們的工作太辛苦了,他們的煩惱太多了!大地每天都在回響著。警訊已經夠大聲了!但是如果沒有人從事生產,文明就會崩壞,因此恩奇命令大地之母創造出人類,頂替伊吉谷的地位。同樣的,諸神也不覺得要為人類的困苦負責任。勞苦的人民不可以侵犯他們的特權生活,因此當人類開

枝散葉而指不勝屈,他們的喧囂聲吵醒了諸神,於是諸神決定降下一場瘟疫毀滅一部分的人口。詩人很生動地描述他們的苦難:

他們的臉龐結滿了痂,像麥芽一樣。

他們的面色臘黃,

他們佝僂地走在外頭,

他們厚實的肩膀低垂,

他們挺拔的身材也垮了下來。

但是貴族的殘暴也遭到譏議。詩人說恩奇「有遠見」,勇於反抗諸神,提醒諸神說,他們是依賴人類這些奴隸為生的。安努那庫勉強同意放他們一馬,退回到天界的和平安寧。這是對於一個嚴酷的社會現實的神話表現:上流社會和農民之間的裂痕越來越大,幾乎成了兩個不同的世界。

《亞他哈斯史詩》或許是想要讓人傳誦不絕,故事也似乎是以口語方式保存下來的。這個文本的殘篇被發現前後長達一千年,證明它在當時的家喻戶曉。於是,原本為了蘇美的結構性暴力而發明的書寫文字,開始記錄統治階級裡比較深思熟慮的人們內心的不安,除了直截了當地面對難題以外,他們對於文明的兩難只能束手無策。我們將看到其他人,先知、聖哲和神祕主義者,也發出不平之鳴,試圖提出讓人類更平等地生活在一起的方式。

《吉加美士史詩》出現在西元前三千年,蘇美當時已經軍事化,以軍隊的暴力作為文明的表徵。當人民求助於諸神時,安努想創造一個和吉加美士身材相仿的人來對抗他,吸走他一部分過激的攻擊性,以減少人民的痛苦。於是大地之母創造了原人恩奇杜(Enkidu)。他碩大魁梧,披頭散髮,膂力驚人,但是個性溫和厚道,和草食動物一起自在優遊,保護它們抵抗掠食動物。但是為了實現安努的計畫,恩奇杜必須從與世無爭的原始人轉變成好鬥成性的文明人。女祭司項哈(Shamhat)被指派來啟蒙他,在她的教導下,恩奇杜學會論理,語言,吃人類的食物;他理了髮,皮膚傅了油膏,最後「他變成了一個男人。穿上衣服,成了戰士」。文明人基本上就是個充滿睪丸素的戰士。當項哈提到吉加美士的驍勇善戰時,恩奇杜氣得面如死灰。「帶我去找吉加美士!」他捶胸喊道:「我要當著他的面大叫說,我是最強的!我是讓世界顫慄的男人!我是至高無上的!」這兩個王者一見面就扭打了起來,在烏魯克街上奔竄,手腳擒抱在一起,很像是性愛的擁抱,直到他們打膩了,他們「彼此親吻,建立了友誼」。

大約在這個時期,美索不達米亞的貴族政體已經開始以戰爭籌措財源,因此在下一段插曲裡,吉加美士宣稱他要率領五十個士兵遠征有可怕巨龍洪巴巴(Humbaba)的息答(Cedar)森林,把珍貴的木材載回去。或許是透過這樣的掠奪,美索不達米亞的城市才控制了物產豐碩而有利於貴族統治的北方高原。商賈絡繹於途,直到阿富汗、印度河谷和土耳其,把原木、稀有金屬、寶石和半寶石運回來。但是對於像吉加美士的貴族而言,武力是獲取這些珍貴資源的唯一高貴的方式。在所有其後的農業國家裡,貴族和其他人民的差別就在於他們不事生產。文化史家范伯倫(Thorstein Veblen)解釋說,在這樣的社會裡,「勞動被認為是……軟弱和屈服」。工作,甚至是貿易,「不只是不光彩的事……更是出身上流社會的人在道德上不屑一顧的」。因為貴族的特權仰賴於對農民的過剩農作的武力剝削,「其他的聚斂方式則被認為是很卑下的」。

因此,對於吉加美士而言,戰爭的結構性掠奪不只是高貴的,甚至是合乎道德的,不只是為了個人致富,更是為了人類的福祉。

(中略)

我們只能從殘缺不全的考古證據拼湊出蘇美軍事化的進步。在西元前二三四○至二二八四年間,蘇美王表記載有四十三次城市之間的戰爭。蘇美早期的國王都是出身自擅長天文學和儀式的祭司階級;後來他們漸漸變成如吉加美士一般的戰士。他們發現戰爭是極為有用的獲利方式,能讓他們擄獲到戰利品以及可以派到田裡工作的囚犯。他們不指望生產力進一步的突破,且發現戰爭的獲利更快也更豐碩。

(中略)

在這些沒完沒了的戰爭期間,蘇美貴族其及家臣不是受傷就是喪命或被俘,但是農民卻痛苦得多。因為他們是貴族財富的基礎,所以入侵的敵人每每會屠殺他們及其牲畜,摧毀他們的穀倉和房舍,他們的田地血流成河。鄉間和農村成了一片廢墟,莊稼、牲畜和農具遭到蹂躪和破壞,意味著嚴重的饑荒臨到。戰爭沒辦法大勢底定,意味著每個人都不能倖免於難,沒有人是永久的獲利者,因為今天的贏家很可能是明天的輸家。這會變成文明的痼疾,因為旗鼓相當的貴族們會不斷爭奪有限的資源。弔詭的是,原本藉以搜刮聚斂的戰爭,卻經常造成生產力的損害。早在這個時期裡,為了防範這個沒有意義且自我毀滅的災難,顯然有必要約束一下這些你爭我奪的貴族。必須有個武力強大的更高權威來推動和平。

在西元前二三三○年,美索不達米亞出現了新型的統治者,出身行伍的閃族人薩爾貢(Sargon)在克什城(Kish)擁兵自重,揮軍烏魯克,罷黜了它的國王。他不斷地攻城掠地,終於將蘇美統一在一個君王底下。薩爾貢開創了世界第一個農業帝國。據說他率領由五千四百名驍勇善戰的男人組成的軍隊,征服了現在位於伊朗、敘利亞和黎巴嫩等地區。他建立了新首都阿卡德城(Akkad),可能是位於現代巴格達附近。在他的碑文上,薩爾貢,他的名字意思是「忠實而正義的國王」,宣稱「普天之下莫非王土」,後人尊他為英雄的典範,有點像查理曼大帝或亞瑟王。幾千年間,美索不達米亞的統治者為了紀念他,也都自稱為「阿卡德王」。然而我們對於其人及其帝國所知甚少。據說阿卡德是個有異國情調的、世界性的城市,也是重要的商業中心,但是它的遺址一直沒有被發現。帝國留下的考古遺跡甚少,我們對於薩爾貢的生平的認識大抵上都是來自傳說。

然而他的帝國是個很重要的分水嶺。它是世界上第一個跨地域的國家,它成了所有後來的農業帝國主義的模範,不只是因為薩爾貢的威望,也因為他們沒有其他可行的選擇。一個由兼弱攻昧而成就的帝國:臣服的民族淪為附庸國,諸王和族長成為地區總督,負責對他們自己的人民徵收實物稅,銀、穀物、乳香、金屬、木材和牲畜,然後上繳到阿卡德。薩爾貢的碑文寫道,在他五十六年罕見漫長的在位期間,他發動了三十四場戰役。在其後的農業帝國裡,戰爭成了常態;那不只是「國王的樂趣」,而是有其經濟和社會方面的必要性。除了獲得戰利品以外,任何帝國的主要目標都是征服更多的農民,收更多的稅。誠如英國歷史學家培里.安德森(Perry Anderson)所說的,「對於任何統治階級而言,為了擴充經濟、獲取剩餘財富,戰爭可能是最理性而迅速的模式」。戰鬥和獲得財富是不可分的:貴族不事生產,所以有時間培養他們的戰技。他們當然是為了名聲、榮耀和沙場上的樂趣而戰,然而戰爭或許是「一種獲利來源,是貴族的主要功蹟」。它不需要理由;它的必要性似乎是不證自明的。

由於我們對薩爾貢所知甚少,很難判斷宗教在他的帝國裡扮演什麼樣的角色。在他的一段碑文裡,他說在他征服了吾珥(Ur)、拉格什和烏瑪以後,「仁慈的恩利勒讓他從此沒有敵人,賜給他下海(Lower Sea)和上海(Upper Sea),交由阿卡德的公民治理。」宗教在美索不達米亞的政治裡一直居於核心地位。城市因為供奉服事它的諸神,才能存活下去;這些神的神諭顯然支持薩爾貢的戰役。繼承他的兒子納拉姆欣(Naram-Sin, r. 2260-2223 BCE)擴張了阿卡德的疆域,以「阿卡德之神」著稱。由於阿卡德是年輕的城市,不能說是安努那庫建造的,所以納拉姆欣說他是天上的神族和他自己的百姓之間的中保。我們在下文會看到,以農立國的國王往往會如此神化自己,為他們在執政和經濟上的改革辯護。就像從前一樣,宗教和政治可以兼容並蓄,諸神是君王的「他我」,認可文明的存續不可或缺的結構性暴力。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。