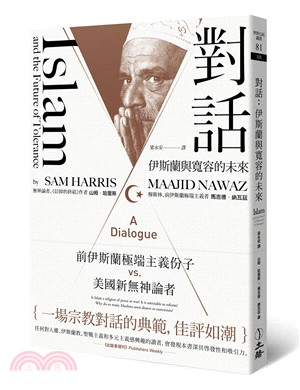

對話:伊斯蘭與寬容的未來

商品資訊

系列名:世界公民叢書

ISBN13:9789863600763

替代書名:Islam and the Future of Tolerance: A Dialogue

出版社:立緒文化

作者:山姆.哈里斯; 馬吉德.納瓦茲

譯者:梁永安

出版日:2016/12/30

裝訂/頁數:平裝/168頁

規格:21cm*14.8cm*1.5cm (高/寬/厚)

版次:1

定價

:NT$ 220 元優惠價

:

90 折 198 元

無庫存,下單後進貨(採購期約4~10個工作天)

下單可得紅利積點 :5 點

商品簡介

作者簡介

目次

書摘/試閱

商品簡介

一場宗教對話的典範,佳評如潮!

一次互敬和深入的對話。任何對人權、伊斯蘭教、聖戰主義和多元主義感興趣的讀者,會發現本書深具啟發性和吸引力。――《出版者週刊》(Publishers Weekly)

前伊斯蘭極端主義份子vs.美國新無神論者,針對伊斯蘭議題的宗教性、公共性,所進行的一場迫切需要的對話:

.伊斯蘭教是和平還是戰爭的宗教?

.伊斯蘭教需要改革嗎?它適合改革嗎?

.為什麼這麼多穆斯林被極端主義吸引?

.伊斯蘭主義(Islamism)、聖戰主義(Jihadism)和基本教義派(Fundamentalism)在當今世界意味著什麼?

如何看待把宗教信仰強加於社會全體的渴望?

英國《泰晤士報》曾公布一項驚人的調查數據:每七個英國年輕人就有一個對「伊斯蘭國」有好感。你是否也疑惑,何以具備高教育程度的歐洲穆斯林,會跑去伊拉克和敘利亞加入兇殘極端的「伊斯蘭國」?何以平時溫和理性的中產階級穆斯林,會認同嚴守教義比人命還重要?

在尋找答案前,首先必須問問自己,真的了解何謂「伊斯蘭主義」、「聖戰主義」和「基本教義派」嗎?在你的既定印象裡,是否可能已將「伊斯蘭教」和「伊斯蘭國」劃上等號?甚至誤以為,每個穆斯林都樂意成為自殺炸彈攻擊的「聖戰士」?說不定早已患了「恐伊斯蘭症」而不自知?

作者之一的納瓦茲是位從極端主義回頭的自由派穆斯林,亦是在英國致力伊斯蘭教內部改革的重要推手,他指出,意識形態組織吸收信徒有四個要素:一種悲憤敘事(不管是真實還是錯覺)、一種身分定位危機、一個魅力型招募者和一套意識形態信條。正是這四要素將諸多滿懷宗教理想的年輕人推向了極端主義的懸崖。

另一位作者哈里斯則是美國新無神論的代表人物之一,也是哲學家、神經科學家暨作家,他從世俗主義切入,質問伊斯蘭教究竟是愛好和平,還是好戰的宗教?更直陳伊斯蘭教義中諸多與二十一世紀的科學理性、人權精神、普世價值相悖之處,指出溫和派穆斯林在宗教紛爭中自相矛盾的危險處境。

兩位立場截然不同的知識份子,橫越歷史、政治、宗教等寬廣向度,成就了這場開誠布公、深具哲學價值的對談,無異再創巴格達宮廷大辯論的新高度。本書不僅釐清世人對伊斯蘭世界的諸多誤解與刻板印象,亦有助廓清穆斯林社群自身的社會角色與義務,試圖為伊斯蘭教的未來開拓一條更多元兼容的坦途。

本書出版的重要代表性意義,更在於在一個充滿誤解和暴力的世界中,鼓勵更廣泛的公眾討論,如何與具有不同觀點的人找到共同點。

推薦

改革伊斯蘭教已漸漸成為二十一世紀政治意識形態最重要的議題。本書的對話坦誠而睿智,對涉及的思想和道德議題有最佳闡述。——平克(Steven Pinker),著有《我們本性中的善良天使》(The Better Angels of Our Nature)

在任何時代,以事實和理性為基礎的對話總是罕見——但更罕見的是穆斯林知識份子和非穆斯林知識份子能開誠布公,討論有關伊斯蘭教的種種議題。這正是《對話:伊斯蘭與寬容的未來》的難能可貴之處。納瓦茲和哈里斯同時從歷史和哲學角度討論伊斯蘭主義和聖戰主義,不帶有絲毫情緒成分或教條。大部分有關宗教的談話都是各說各話,但現在,我們總算有了一次恰如其份的辯論。——《新政治家》(New Statesman)

納瓦茲和哈里斯的對話坦誠而富感情,令人耳目一新——他們一個是從伊斯蘭主義回頭的自由派穆斯林,一個是鼓吹無神論的腦神經科學家……他們的過招釐清了很多困擾著伊斯蘭教公共討論的混淆。——伊莎德.曼吉(Irshad Manji),見《紐約時報書評》(New York Times Book Review)

思想自由和理性探索一度是古代伊斯蘭社會的特徵,例如,遜尼派伊瑪目阿布.哈尼法(Abu Hanifa)曾在伊拉克大清真寺與無神論者辯論,阿拔斯王朝哈里發曾召集猶太教、基督教和伊斯蘭教學者在巴格達宮廷進行辯論,而莫臥兒皇帝亦曾親自參與對基督徒、印度教徒和佛教徒的辯論。納瓦茲和哈里斯的對話坦誠而範圍廣闊,值得肯定。納瓦茲熟諳極端主義者的世界觀,亦熟諳改革神學(reform theology)的歷史和傳統,深知伊斯蘭教亟需從內部進行更新。我期盼這次辯論能開花結果,它表明了在我們這個愈來愈兩極化的世界,持不同觀點的人還是有可能進行文明的對談和從彼此學到東西。——伊斯蘭學者哈桑博士(Dr. Usama Hasan)

在伊斯蘭教草創的世紀,穆斯林學者的投入曾有助於形塑這種初生信仰的教義和傳統,而現在,納瓦茲和哈里斯的角力大概適足以表明我們正處於伊斯蘭教演化另一階段的伊始。能讀到他們的談話絕對是有幸,可讓人嘗到一點舉行於巴格達哈里發宮廷的大辯論會的風味。——侯蘭(Tom Holland),歷史學家,著有《在刀光劍影裡:伊斯蘭教的誕生和全球阿拉伯帝國的興起》(In the Shadow of the Sword: The Birth of Islam and the Rise of the Global Arab Empire)

書中有關宗教、政治、價值和詮釋的觀念讓人讀罷全書之後仍久久縈迴於心。它處理的議題在當前往往意見兩極,但兩位作者鼓勵我們跨越分歧。……《對話:伊斯蘭與寬容的未來》深化我們對宗教、意識形態、政治和尋找共同地基可能性的理解。沒有什麼時候比目前更需要這樣的著作。——拉特利奇(Jeremy Rutledge),見《信使郵報》(Post and Courier)

哈里斯和納瓦茲做到了許多辯論伊斯蘭教問題的人做不到的事情:一次客氣但坦誠的對話。有鑑於相關問題的重要和緊迫性,所有人都必須一讀這書且起而效尤。——阿婭安.阿里(Ayaan Hirsi Ali),著有《外道、流浪者和異端》(Infidel, Nomad,and Heretic)

富激發性而世俗……《對話:伊斯蘭與寬容的未來》充分體現公開對話的優點……納瓦茲和哈里斯的所有努力無非是要為伊斯蘭教內的改革精神發聲。這種精神要能蔚為烈火無疑還有長路要走,但納瓦茲和哈里斯卻為此投下了火種,值得我們鼓掌。——史都華(Brian Stewart),見《國家評論》(National Review)

對伊斯蘭教有著如生理性膝反射偏見的讀者將可從本書學到很多。——《柯克斯書評》(Kirkus Reviews)

非常值得一讀……一次互敬和深入的對話。凡對人權、伊斯蘭教、聖戰主義和多元主義感興趣的讀者,會發現本書深具啟發性和吸引力。——《出版者週刊》(Publishers Weekly)

一次互敬和深入的對話。任何對人權、伊斯蘭教、聖戰主義和多元主義感興趣的讀者,會發現本書深具啟發性和吸引力。――《出版者週刊》(Publishers Weekly)

前伊斯蘭極端主義份子vs.美國新無神論者,針對伊斯蘭議題的宗教性、公共性,所進行的一場迫切需要的對話:

.伊斯蘭教是和平還是戰爭的宗教?

.伊斯蘭教需要改革嗎?它適合改革嗎?

.為什麼這麼多穆斯林被極端主義吸引?

.伊斯蘭主義(Islamism)、聖戰主義(Jihadism)和基本教義派(Fundamentalism)在當今世界意味著什麼?

如何看待把宗教信仰強加於社會全體的渴望?

英國《泰晤士報》曾公布一項驚人的調查數據:每七個英國年輕人就有一個對「伊斯蘭國」有好感。你是否也疑惑,何以具備高教育程度的歐洲穆斯林,會跑去伊拉克和敘利亞加入兇殘極端的「伊斯蘭國」?何以平時溫和理性的中產階級穆斯林,會認同嚴守教義比人命還重要?

在尋找答案前,首先必須問問自己,真的了解何謂「伊斯蘭主義」、「聖戰主義」和「基本教義派」嗎?在你的既定印象裡,是否可能已將「伊斯蘭教」和「伊斯蘭國」劃上等號?甚至誤以為,每個穆斯林都樂意成為自殺炸彈攻擊的「聖戰士」?說不定早已患了「恐伊斯蘭症」而不自知?

作者之一的納瓦茲是位從極端主義回頭的自由派穆斯林,亦是在英國致力伊斯蘭教內部改革的重要推手,他指出,意識形態組織吸收信徒有四個要素:一種悲憤敘事(不管是真實還是錯覺)、一種身分定位危機、一個魅力型招募者和一套意識形態信條。正是這四要素將諸多滿懷宗教理想的年輕人推向了極端主義的懸崖。

另一位作者哈里斯則是美國新無神論的代表人物之一,也是哲學家、神經科學家暨作家,他從世俗主義切入,質問伊斯蘭教究竟是愛好和平,還是好戰的宗教?更直陳伊斯蘭教義中諸多與二十一世紀的科學理性、人權精神、普世價值相悖之處,指出溫和派穆斯林在宗教紛爭中自相矛盾的危險處境。

兩位立場截然不同的知識份子,橫越歷史、政治、宗教等寬廣向度,成就了這場開誠布公、深具哲學價值的對談,無異再創巴格達宮廷大辯論的新高度。本書不僅釐清世人對伊斯蘭世界的諸多誤解與刻板印象,亦有助廓清穆斯林社群自身的社會角色與義務,試圖為伊斯蘭教的未來開拓一條更多元兼容的坦途。

本書出版的重要代表性意義,更在於在一個充滿誤解和暴力的世界中,鼓勵更廣泛的公眾討論,如何與具有不同觀點的人找到共同點。

推薦

改革伊斯蘭教已漸漸成為二十一世紀政治意識形態最重要的議題。本書的對話坦誠而睿智,對涉及的思想和道德議題有最佳闡述。——平克(Steven Pinker),著有《我們本性中的善良天使》(The Better Angels of Our Nature)

在任何時代,以事實和理性為基礎的對話總是罕見——但更罕見的是穆斯林知識份子和非穆斯林知識份子能開誠布公,討論有關伊斯蘭教的種種議題。這正是《對話:伊斯蘭與寬容的未來》的難能可貴之處。納瓦茲和哈里斯同時從歷史和哲學角度討論伊斯蘭主義和聖戰主義,不帶有絲毫情緒成分或教條。大部分有關宗教的談話都是各說各話,但現在,我們總算有了一次恰如其份的辯論。——《新政治家》(New Statesman)

納瓦茲和哈里斯的對話坦誠而富感情,令人耳目一新——他們一個是從伊斯蘭主義回頭的自由派穆斯林,一個是鼓吹無神論的腦神經科學家……他們的過招釐清了很多困擾著伊斯蘭教公共討論的混淆。——伊莎德.曼吉(Irshad Manji),見《紐約時報書評》(New York Times Book Review)

思想自由和理性探索一度是古代伊斯蘭社會的特徵,例如,遜尼派伊瑪目阿布.哈尼法(Abu Hanifa)曾在伊拉克大清真寺與無神論者辯論,阿拔斯王朝哈里發曾召集猶太教、基督教和伊斯蘭教學者在巴格達宮廷進行辯論,而莫臥兒皇帝亦曾親自參與對基督徒、印度教徒和佛教徒的辯論。納瓦茲和哈里斯的對話坦誠而範圍廣闊,值得肯定。納瓦茲熟諳極端主義者的世界觀,亦熟諳改革神學(reform theology)的歷史和傳統,深知伊斯蘭教亟需從內部進行更新。我期盼這次辯論能開花結果,它表明了在我們這個愈來愈兩極化的世界,持不同觀點的人還是有可能進行文明的對談和從彼此學到東西。——伊斯蘭學者哈桑博士(Dr. Usama Hasan)

在伊斯蘭教草創的世紀,穆斯林學者的投入曾有助於形塑這種初生信仰的教義和傳統,而現在,納瓦茲和哈里斯的角力大概適足以表明我們正處於伊斯蘭教演化另一階段的伊始。能讀到他們的談話絕對是有幸,可讓人嘗到一點舉行於巴格達哈里發宮廷的大辯論會的風味。——侯蘭(Tom Holland),歷史學家,著有《在刀光劍影裡:伊斯蘭教的誕生和全球阿拉伯帝國的興起》(In the Shadow of the Sword: The Birth of Islam and the Rise of the Global Arab Empire)

書中有關宗教、政治、價值和詮釋的觀念讓人讀罷全書之後仍久久縈迴於心。它處理的議題在當前往往意見兩極,但兩位作者鼓勵我們跨越分歧。……《對話:伊斯蘭與寬容的未來》深化我們對宗教、意識形態、政治和尋找共同地基可能性的理解。沒有什麼時候比目前更需要這樣的著作。——拉特利奇(Jeremy Rutledge),見《信使郵報》(Post and Courier)

哈里斯和納瓦茲做到了許多辯論伊斯蘭教問題的人做不到的事情:一次客氣但坦誠的對話。有鑑於相關問題的重要和緊迫性,所有人都必須一讀這書且起而效尤。——阿婭安.阿里(Ayaan Hirsi Ali),著有《外道、流浪者和異端》(Infidel, Nomad,and Heretic)

富激發性而世俗……《對話:伊斯蘭與寬容的未來》充分體現公開對話的優點……納瓦茲和哈里斯的所有努力無非是要為伊斯蘭教內的改革精神發聲。這種精神要能蔚為烈火無疑還有長路要走,但納瓦茲和哈里斯卻為此投下了火種,值得我們鼓掌。——史都華(Brian Stewart),見《國家評論》(National Review)

對伊斯蘭教有著如生理性膝反射偏見的讀者將可從本書學到很多。——《柯克斯書評》(Kirkus Reviews)

非常值得一讀……一次互敬和深入的對話。凡對人權、伊斯蘭教、聖戰主義和多元主義感興趣的讀者,會發現本書深具啟發性和吸引力。——《出版者週刊》(Publishers Weekly)

作者簡介

作者∥山姆.哈里斯Sam Harris

美國著名作家、哲學家、神經科學家,被稱為新無神論的四騎士之一。著有暢銷書《信仰的終結》(The End of Faith)、《致一個基督教國家的信》(Letter to a Christian Nation)、《道德風景》(The Moral Landscape)、《自由意志》(Free Will)和《醒來》(Waking Up);文章曾刊於《新聞週刊》、《紐約時報》、《洛杉磯時報》、《泰晤士報》(倫敦)、《波士頓環球報》、《大西洋月刊》、《神經學年鑑》、《外交政策》及其他許多刊物。

作者∥馬吉德.納瓦茲Maajid Nawaz

英國社會活動家,專欄作家和政治家。前伊斯蘭極端組織成員,於2001年12月在埃及被捕,監禁至2006年釋放。現為奎利亞姆智庫(Quilliam)共同創辦人暨主席——該智庫活躍全球,著力於宗教自由、極端主義和公民身分等議題。著有暢銷自傳《激進份子》(Radical)。

美國著名作家、哲學家、神經科學家,被稱為新無神論的四騎士之一。著有暢銷書《信仰的終結》(The End of Faith)、《致一個基督教國家的信》(Letter to a Christian Nation)、《道德風景》(The Moral Landscape)、《自由意志》(Free Will)和《醒來》(Waking Up);文章曾刊於《新聞週刊》、《紐約時報》、《洛杉磯時報》、《泰晤士報》(倫敦)、《波士頓環球報》、《大西洋月刊》、《神經學年鑑》、《外交政策》及其他許多刊物。

作者∥馬吉德.納瓦茲Maajid Nawaz

英國社會活動家,專欄作家和政治家。前伊斯蘭極端組織成員,於2001年12月在埃及被捕,監禁至2006年釋放。現為奎利亞姆智庫(Quilliam)共同創辦人暨主席——該智庫活躍全球,著力於宗教自由、極端主義和公民身分等議題。著有暢銷自傳《激進份子》(Radical)。

目次

目錄

相關評論

對談人簡介

我怎樣成為一個極端份子

問題的範圍

信仰的力量

對自由主義的背叛

伊斯蘭教的性質

尋找前進之路

進階閱讀

相關評論

對談人簡介

我怎樣成為一個極端份子

問題的範圍

信仰的力量

對自由主義的背叛

伊斯蘭教的性質

尋找前進之路

進階閱讀

書摘/試閱

【序】

一場宗教對話的典範

伊斯蘭教是愛好和平還是熱中戰爭的宗教?「伊斯蘭主義」、「聖戰主義」和「基本教義派」在今日世界究係何指?

在一個被誤解和暴力撕裂的世界,本書希冀能做一個榜樣,激起更多同類型的公共討論。兩位對話人,一位是知名無神論者,另一位曾經是激進份子——這讓對話內容的溫文儒雅更顯難能可貴。

哈里斯和納瓦茲締造出一種真正全新的東西:無畏而全面地檢視我們時代最兩極化的議題,並取得了實質進展。

【對談人簡介】

山姆.哈里斯 Sam Harris

美國著名作家、哲學家、神經科學家,被稱為新無神論的四騎士之一,著有暢銷書《信仰的終結》(The End of Faith)。

馬吉德.納瓦茲 Maajid Nawaz

前伊斯蘭極端組織成員,於二○○一年十二月在埃及被捕,監禁至二○○六年釋放。著有暢銷自傳《激進份子》(Radical)。

【內文試閱】

對自由主義的背叛

哈里斯

正如你知道的,有關伊斯蘭意識形態和穆斯林暴力之間關係的公共討論業已被政治正確性(political correctness)的考慮所窒息。在西方,現已出現了一門護教和打迷糊戰的大產業,看似是專為保護穆斯林免於面對我們正在談論的各種事實而設計。各大學的人文學系和社會科學學系充斥學者和假學者(他們被視為恐怖主義、宗教、伊斯蘭教法學、人類學、政治科學和其他領域的專家),宣稱伊斯蘭極端主義並不是它看起來的樣子。這些專家堅稱,我們絕不能把伊斯蘭主義者和聖戰士所說的話當真,換言之,他們有關真主、天堂、烈士和叛教罪行那一套完全和他們的真正動機無關。

如果你問他們伊斯蘭主義者和聖戰士的真正動機為何,就會得到一卡車自由派的胡說八道。不用說,我們在伊斯蘭社會看得見的一切苦難都被他們說成是罪在西方。畢竟,如果易地而處,換成我們被外國強權分割國土和偷走石油,我們又會作何感想?伊斯蘭主義者和聖戰士只是想得到所有其他人都會想要從人生得到的東西。他們想要獲得經濟安全與政治安全。他們想要孩子有好的學校念書。他們想要有自由繁榮興旺,完全融入全球的公民社會。在自由派的想像裡,聖戰士和伊斯蘭主義者所做的事,是凡與西方有過不愉快相遇歷史的人都會去做的。他們也完全否認宗教信仰在啟發「伊斯蘭國」之類組織時所扮演的角色——其程度甚至會讓一個聖戰士證明不了自己有過任何行為是出於宗教理由。

顯然,這類自由派解釋仍解釋不了一個受過高等教育和前途看好的人怎麼會接受最極端和嚴厲版本的伊斯蘭教,怎麼會做一堆讓人作嘔的事證明自己信仰虔誠,乃至乎會在執行自殺炸彈任務前先拍攝影片表明自己對烈士升天教義的堅信。這一類宗教狂熱的證明,被認為不足以證明當事人深信他自己聲稱他所深信的。但如果當事人說自己的所作所為是因為對人性充滿失望,或說他是為驅除暴政而決心自我犧牲,這一類心理動機和政治動機又會被自由派接受為言出由衷。這種雙重標準保證了宗教在每種情況下都得到免責。這是一個被操縱的遊戲。

我不知道你對同一批自由派護教士熟不熟。他們有些是新聞記者,有些是學院人士,不少是穆斯林,但通常是自由派的白人和非穆斯林。他們把任何對伊斯蘭教義的批評等同於理盲、「恐伊斯蘭症」(Islamophobia),甚至是「種族歧視」。這些人在美國非常有勢,而他們的影響力在思想深度和道德兩方面都讓人不敢恭維。雖然他們不是在每個問題上都彈同一個調,但他們否認宗教信仰和穆斯林暴力之間有任何關連。很多報紙和網站都形同伊斯蘭主義者的喉舌——《衛報》、「沙龍」(Salon)、《國家報》(The Nation)和「變網」(Alternet)皆是例子。這讓我們正在進行的這一類公共討論變得極難出現。

納瓦茲

對,我們在英國同樣有這一類爭論。以下我所說的每一點都是以一個自由派的身分說出——事實上,我在倫敦當過自由民主黨的議會候選人。一種對自由派的大背叛正在進行中。不幸的是,在這個爭論中,很多伊斯蘭主義的「同路人」是站在自由派一邊。我稱他們為「退化性左派份子」(regressive leftists)或「逆向種族主義者」(reverse racists)。他們對少數群體不抱厚望,相信少數群體是高度同質且本質上反對人權價值。他們看待「東方」文化(包括伊斯蘭文化)時採取化約主義,企圖凍結少數群體的嚮往,以滿足他們自己的東方主義物戀情懷(orientalist fetish)。雖然他們質疑他們「自己」的西方文化的每一方面,卻責難企圖在伊斯蘭教內部從事同樣批判的自由派穆斯林,而他們也打著「文化純正」(cultural authenticity)和「反殖民主義」的旗號,選擇站在每一種退化性反動表現的一邊。

他們聲稱,他們會拒絕批評除「自己」政府以外任何政府的政策,是因為他們無須為其他政府的行為負責。每當任何自由民主政府(不獨是他們「自己」的政府)犯了政策錯誤,他們就會暴跳如雷,卻對見於世界其他地方的法西斯主義、神權主義、伊斯蘭獨裁政權或極端組織視若無睹。情形就像他們的腦袋不能同一時間思考兩件事情。這種孤立主義是從什麼時候起成為自由派國際主義者的一個特徵的?那其實是一種右派的特徵。

他們用較低的標準要求「土著」社群,用較高標準要求他們「自己」的人民,而後者湊巧全是白人—這正是我稱他們為「逆向種族主義者」的原因為用較低標準(或說用更文化「純正」的標準)要求「土著」社群,他們無形中去掉這些社群的武功。他們捻熄了它們的雄心。他們把它們完全切除於系統之外,因為它們已不再具有抱負。這些社群最終只能成為自我聚居的「穆斯林區」,而其成員能憧憬的只是成為小社區的頭目,類似猶太隔離區(ghetto)的頭目。「同路人」打著「文化純正」和身分政治(identity politics)的旗號物神化(fetishize)這些「穆斯林隔離區」,隔離區的頭目對他們形同帶頭的跑腿雜工。身分政治和對文化純正的假自由派尋求(pseudo-liberal search)只導致了中世紀色彩的政治身分與文化身分競爭,大家整天為誰是「真正」的穆斯林而吵,變得愈來愈厭女癖(misogyny)、恐同性戀(homophobia)、宗派主義和極端主義。

這不是自由派。在左派之中,這是一種把群體認同放在個人自主之上的社會主義方法殘餘。在右派之中,這是重走英國殖民時代「分而治之」的老路。反觀古典自由主義的著眼點卻在個人自主。我這裡說的自由主義是哲學意義上的,與美國民主黨理解的自由主義無關。我們這一代對自由的大背叛,表現在打著自由主義的旗號卻把少數群體的群體權利放在個人自主之上。這個背叛讓少數群體內的少數群體吃盡苦頭。最脆弱而飽受霸凌的是女性主義穆斯林、男同性戀穆斯林和脫教穆斯林—就只因為他們被認為違背規範,這些人不只被污名化,很多時候還遭受暴力攻擊和殺害。

這就是何以我不喜歡看見那些「同路人」和極端伊斯蘭主義者手牽著手走向完全非自由主義的死胡同。他們以為自己是幫了穆斯林的忙,殊不知道這樣做是遺棄了所有追求改革的穆斯林,往往還讓他們陷入死地。

但還有另一個我們必須小心對付的趨勢,那就是右派的崛起。這現象在歐洲比美國嚴重,對我們構成了嚴重威脅。例如,在希臘,新納粹政黨「黃金黎明」(Golden Dawn)已獲得了政治影響力。在英國,某些街頭運動也讓我們陷入了麻煩。我曾協助幫助湯米.羅賓遜(Tommy Robinson)脫離「英國防衛聯盟」(English Denfence League)。他看出這組織已被新納粹份子滲透,不願意和它有任何瓜葛。自他離開後,一個更小的組織便從「英國防衛聯盟」誕生,其成員開始突擊清真寺,並在光天化日之下穿著軍裝,手上擺弄《聖經》。你不難想像這情形導致了多大的社群緊張。東德目前也面臨著新納粹主義的尖銳威脅。

所以,除了剛才說的「同路人」以外(我已解釋過我為什麼不同意他們),我們還得面對理盲一族(bigots)。不管他們是伊斯蘭主義品種還是反伊斯蘭主義品種,都有著一些基本共通處。其中之一是,他們相信伊斯蘭教本身(不是伊斯蘭主義)是一種至上主義(supremacist)意識形態,念玆在玆於征服世界。他們另一個共通處是相信穆斯林與非穆斯林不可能平等並和睦共處,是各自不同的宗教實體,必須分隔開來。

這些信念當然合乎伊斯蘭主義者的味口,但它們同樣受「黃金黎明」和其他樂於把所有穆斯林趕出歐洲的組織歡迎。這兩群人分享同一個願景,不同的只是它們一個相信這願景已(以最極端的形式)展現在恐怖份子布雷維克(Anders Breivik)身上,另一個則相信它展現在聖戰士發起的倫敦七七恐攻事件。我不驚訝於得知,布雷維克在他的宣言裡大量引用蓋達組織的言論。這兩種極端立場的一方是反對「穆斯林的接收」(Muslim takeover),另一方是歡迎它,但雙方都斷然接受誓不兩立的末世論(apocalyptic)願景。要反擊這一類極端主義,我們有需要揭露和動搖「同路人」,同時也反對理盲一族。

哈里斯

我同意你剛才所說的一切。我寫過一篇文章題為〈自由主義的終結?〉(The End of Liberalism?),指出「同路人」已經讓善意和多元主義的自由派人士幾乎不可能坦誠就這個主題發言,敢發言的只剩法西斯主義者、新納粹和其他右派瘋子——在一些場合,能正確說出伊斯蘭主義者和聖戰士的動機的人,本身就是危險的理盲一族。這真是可怕。在一場文明衝突裡,棋盤兩邊的玩家都是極端份子,而自由派陣營沒有一個人對正在發生的事情表達看法。

納瓦茲

由於這兩組人馬的後一組較沒有爭議性,所以我想多談一點「同路人」的部分,多說明他們為什麼是逆向種族主義者。這是因為,他們假定所有穆斯林多多少少都以同樣方式思考,所以凡不是用這方式思考的便不可能是「貨真價實」或「純正」的穆斯林。但為什麼包含各種宗派為數共十六億的穆斯林必然是同一個方式思考和行為?還有比這觀點更理盲的嗎?它明明是一種右派思路,但「同路人」或說退化性左派份子卻採納它。以下讓我說明得再詳細一點。

如果你像我一樣是個挑戰伊斯蘭主義的自由派穆斯林,那「同路人」就會把你看成不是純正的穆斯林。然後,他們會找「貨真價實」的聲音做為對話者,以滿足他們追求「文化純正」的東方主義渴望。這樣,一個向下盤旋便開始了。問題會變成是:「何謂穆斯林?」而且這問題又會迅速降格為一個論斷:「他是個更純正的穆斯林,所以我們應該聽他說話。」

這種思路無可避免會把基本教義派加持為最純正的穆斯林,因為他們當然會贏得「誰是更純正穆斯林」的比賽,在一場比虔誠的比賽中把別人比下去。這就是「同路人」廢除自由派和改革派穆斯林武功的方法。他們還在不自知的情況下扮演起思想警察角色,斷定自由主義不是穆斯林成色的一部分。這又再一次是一種理盲。

我希望讀到我們這次談話的退化性左派份子明白,任何少數群體想要站起來,第一階段的工作都是解放群體內的改革派聲音,讓其成員可以為自己的群體負責和克服對真正站起來的第一個障礙,即除去受害者心態。這是美國民權運動達成過的,方法是轉換爭論的焦點。馬丁·路德·金恩(Martin Luther King Jr.)和其他民權運動領袖站出來為自己的社群負責,不再打受害者牌(victimcard)或在街頭暴動。維持受害者的群體心態不只極端危險,還會讓人武功盡失。

哈里斯

正是。諷刺的是,「同路人」沒看出他們已經把伊斯蘭世界裡的女性、同性戀者、無神論者、公共知識份子和其他無權無勢的人遺棄在暴力和不寬容的大湯鍋裡。例如,西方自由派不但不為生活得像奴隸的伊斯蘭婦女發聲,反而主張神權主義者有權按自己喜歡的方式對待妻女,還不許有人把這些人畫入諷刺漫畫裡。

納瓦茲

有一種觀點認為,但凡被帝國主義或殖民主義欺凌過的民族都會表現得像聖戰士。不,不是這樣的。例如,印度雖然也被殖民過,但甘地在印度的作為和「伊斯蘭國」在伊拉克的作為卻天差地遠。「伊斯蘭國」企圖殺光伊拉克境內的雅茲迪人(Yazidi),但試問屠殺辛賈爾山(Mount Sinjar)的雅茲迪人社群和美國的外交政策何干?「塔利班」在瓦濟里斯坦(Waziristan)和阿富汗逼女性戴面紗(不然就要挨鞭子),逼男性蓄落腮鬍(不然就砍掉他們一隻手)。試問這些規定和美國的外交政策何干?

哈里斯

這類不相干的例子數不完。例如,遜尼派穆斯林對巴基斯坦什葉派和阿赫墨德派(Ahmadi)清真寺的炸彈攻擊與以色列或美國的外交政策何干?

納瓦茲

雖然這一切並不代表西方的外交政策沒有問題,但身為社群中人,我們必須在這個爭論裡有更加精細的分析。我早前提過,有四大因素使人走向極端:一種悲憤敘事、一種身分定位危機、魅力型招募者和意識形態信條。

對於真實的悲憤(例如波士尼亞種族屠殺引起的悲憤),我們必須予以處理。對於虛構悲憤,我們應該把它拆穿。處理真實悲憤或拆穿虛構悲憤可以趕在一個十五歲年輕人被極端組織吸收之前紓解他的怒氣。我們可以說:「好吧,我們知道你為什麼對發生在波士尼亞的事生氣,但你可有想過,美國人最後出手干預,制止了事情的惡化?為什麼他們不應該得到一些肯定?」

哈里斯

不過,在真實悲憤和虛構悲憤的問題上,宗教斷然扮演一個幫倒忙的角色。不然你要怎樣解釋穆斯林社群對以色列的抗議要多於對「伊斯蘭國」?更可笑的是,當佛羅里達州一個牧師威脅要燒掉一本《古蘭經》,十幾個穆斯林社會馬上發出怒吼,但我們卻不怎麼看得到他們為遜尼派對什葉派無日無之的殘暴行徑怒吼。

納瓦茲

對,當你把某種符號奉為神聖並把你的身分定位與它綁在一起,這些符號常常會變得比人命還重要。不透過意識形態的透鏡,人不會看見悲憤(不管真實還是虛構的悲憤)。例如,伊斯蘭主義者看到穆斯林加害非穆斯林時不會太有感覺,但當受害者換成了遜尼派穆斯林,他們卻會大聲怒吼。如果我們真正在乎人權與正義,就會對所有人權罪行同感髮指,並竭盡所能採取系統性方式加以對治。所以,我同意你方才的觀點。我要補充的只是,意識形態是悲憤賴以成像的透鏡。

另一個在現階段值得提出的因素是「身分定位危機」。就算不是伊斯蘭主義者的穆斯林,在詮釋上述提到的悲憤時一樣很容易變得非常部落性格。所以連同意識形態信條,部落主義身分定位導致許多穆斯林只會在捍衛「自家人」時大聲說話,因為那是我們任何能有的情緒能量的最大範圍。必須對人們用來詮釋的那兩面透鏡(即信條和部落主義)予以迎頭對付。我同時挑戰兩者,因為悲憤總是存在。它是人生的常數。我們能夠改變的只有意識形態透鏡,或是部落性格的身分定位,又或是我們傾向去玩的身分政治(identity-politics)遊戲。我相信,沉迷於身分政治有可能會帶來危險。它一般會引起分裂。它不會讓一個社群聚合在一起。

哈里斯

我同意。不過,我認為部落主義是宗教的一個後果。部落主義還有別的源頭(例如國族主義和種族主義),但穆斯林共享的宗教身分定位卻有著全球涵蓋。我說過,它會創造出對「我群」的忠誠和對「他群」的敵意——哪怕我群的成員有時也會表現出窮兇惡極。穆斯林常常會支持其他穆斯林的訴求而不管後者的行為有多麼差勁,而原因不外是大家都是穆斯林。其他群體一樣會如此,只不過這問題在今日的穆斯林特別嚴重。

一場宗教對話的典範

伊斯蘭教是愛好和平還是熱中戰爭的宗教?「伊斯蘭主義」、「聖戰主義」和「基本教義派」在今日世界究係何指?

在一個被誤解和暴力撕裂的世界,本書希冀能做一個榜樣,激起更多同類型的公共討論。兩位對話人,一位是知名無神論者,另一位曾經是激進份子——這讓對話內容的溫文儒雅更顯難能可貴。

哈里斯和納瓦茲締造出一種真正全新的東西:無畏而全面地檢視我們時代最兩極化的議題,並取得了實質進展。

【對談人簡介】

山姆.哈里斯 Sam Harris

美國著名作家、哲學家、神經科學家,被稱為新無神論的四騎士之一,著有暢銷書《信仰的終結》(The End of Faith)。

馬吉德.納瓦茲 Maajid Nawaz

前伊斯蘭極端組織成員,於二○○一年十二月在埃及被捕,監禁至二○○六年釋放。著有暢銷自傳《激進份子》(Radical)。

【內文試閱】

對自由主義的背叛

哈里斯

正如你知道的,有關伊斯蘭意識形態和穆斯林暴力之間關係的公共討論業已被政治正確性(political correctness)的考慮所窒息。在西方,現已出現了一門護教和打迷糊戰的大產業,看似是專為保護穆斯林免於面對我們正在談論的各種事實而設計。各大學的人文學系和社會科學學系充斥學者和假學者(他們被視為恐怖主義、宗教、伊斯蘭教法學、人類學、政治科學和其他領域的專家),宣稱伊斯蘭極端主義並不是它看起來的樣子。這些專家堅稱,我們絕不能把伊斯蘭主義者和聖戰士所說的話當真,換言之,他們有關真主、天堂、烈士和叛教罪行那一套完全和他們的真正動機無關。

如果你問他們伊斯蘭主義者和聖戰士的真正動機為何,就會得到一卡車自由派的胡說八道。不用說,我們在伊斯蘭社會看得見的一切苦難都被他們說成是罪在西方。畢竟,如果易地而處,換成我們被外國強權分割國土和偷走石油,我們又會作何感想?伊斯蘭主義者和聖戰士只是想得到所有其他人都會想要從人生得到的東西。他們想要獲得經濟安全與政治安全。他們想要孩子有好的學校念書。他們想要有自由繁榮興旺,完全融入全球的公民社會。在自由派的想像裡,聖戰士和伊斯蘭主義者所做的事,是凡與西方有過不愉快相遇歷史的人都會去做的。他們也完全否認宗教信仰在啟發「伊斯蘭國」之類組織時所扮演的角色——其程度甚至會讓一個聖戰士證明不了自己有過任何行為是出於宗教理由。

顯然,這類自由派解釋仍解釋不了一個受過高等教育和前途看好的人怎麼會接受最極端和嚴厲版本的伊斯蘭教,怎麼會做一堆讓人作嘔的事證明自己信仰虔誠,乃至乎會在執行自殺炸彈任務前先拍攝影片表明自己對烈士升天教義的堅信。這一類宗教狂熱的證明,被認為不足以證明當事人深信他自己聲稱他所深信的。但如果當事人說自己的所作所為是因為對人性充滿失望,或說他是為驅除暴政而決心自我犧牲,這一類心理動機和政治動機又會被自由派接受為言出由衷。這種雙重標準保證了宗教在每種情況下都得到免責。這是一個被操縱的遊戲。

我不知道你對同一批自由派護教士熟不熟。他們有些是新聞記者,有些是學院人士,不少是穆斯林,但通常是自由派的白人和非穆斯林。他們把任何對伊斯蘭教義的批評等同於理盲、「恐伊斯蘭症」(Islamophobia),甚至是「種族歧視」。這些人在美國非常有勢,而他們的影響力在思想深度和道德兩方面都讓人不敢恭維。雖然他們不是在每個問題上都彈同一個調,但他們否認宗教信仰和穆斯林暴力之間有任何關連。很多報紙和網站都形同伊斯蘭主義者的喉舌——《衛報》、「沙龍」(Salon)、《國家報》(The Nation)和「變網」(Alternet)皆是例子。這讓我們正在進行的這一類公共討論變得極難出現。

納瓦茲

對,我們在英國同樣有這一類爭論。以下我所說的每一點都是以一個自由派的身分說出——事實上,我在倫敦當過自由民主黨的議會候選人。一種對自由派的大背叛正在進行中。不幸的是,在這個爭論中,很多伊斯蘭主義的「同路人」是站在自由派一邊。我稱他們為「退化性左派份子」(regressive leftists)或「逆向種族主義者」(reverse racists)。他們對少數群體不抱厚望,相信少數群體是高度同質且本質上反對人權價值。他們看待「東方」文化(包括伊斯蘭文化)時採取化約主義,企圖凍結少數群體的嚮往,以滿足他們自己的東方主義物戀情懷(orientalist fetish)。雖然他們質疑他們「自己」的西方文化的每一方面,卻責難企圖在伊斯蘭教內部從事同樣批判的自由派穆斯林,而他們也打著「文化純正」(cultural authenticity)和「反殖民主義」的旗號,選擇站在每一種退化性反動表現的一邊。

他們聲稱,他們會拒絕批評除「自己」政府以外任何政府的政策,是因為他們無須為其他政府的行為負責。每當任何自由民主政府(不獨是他們「自己」的政府)犯了政策錯誤,他們就會暴跳如雷,卻對見於世界其他地方的法西斯主義、神權主義、伊斯蘭獨裁政權或極端組織視若無睹。情形就像他們的腦袋不能同一時間思考兩件事情。這種孤立主義是從什麼時候起成為自由派國際主義者的一個特徵的?那其實是一種右派的特徵。

他們用較低的標準要求「土著」社群,用較高標準要求他們「自己」的人民,而後者湊巧全是白人—這正是我稱他們為「逆向種族主義者」的原因為用較低標準(或說用更文化「純正」的標準)要求「土著」社群,他們無形中去掉這些社群的武功。他們捻熄了它們的雄心。他們把它們完全切除於系統之外,因為它們已不再具有抱負。這些社群最終只能成為自我聚居的「穆斯林區」,而其成員能憧憬的只是成為小社區的頭目,類似猶太隔離區(ghetto)的頭目。「同路人」打著「文化純正」和身分政治(identity politics)的旗號物神化(fetishize)這些「穆斯林隔離區」,隔離區的頭目對他們形同帶頭的跑腿雜工。身分政治和對文化純正的假自由派尋求(pseudo-liberal search)只導致了中世紀色彩的政治身分與文化身分競爭,大家整天為誰是「真正」的穆斯林而吵,變得愈來愈厭女癖(misogyny)、恐同性戀(homophobia)、宗派主義和極端主義。

這不是自由派。在左派之中,這是一種把群體認同放在個人自主之上的社會主義方法殘餘。在右派之中,這是重走英國殖民時代「分而治之」的老路。反觀古典自由主義的著眼點卻在個人自主。我這裡說的自由主義是哲學意義上的,與美國民主黨理解的自由主義無關。我們這一代對自由的大背叛,表現在打著自由主義的旗號卻把少數群體的群體權利放在個人自主之上。這個背叛讓少數群體內的少數群體吃盡苦頭。最脆弱而飽受霸凌的是女性主義穆斯林、男同性戀穆斯林和脫教穆斯林—就只因為他們被認為違背規範,這些人不只被污名化,很多時候還遭受暴力攻擊和殺害。

這就是何以我不喜歡看見那些「同路人」和極端伊斯蘭主義者手牽著手走向完全非自由主義的死胡同。他們以為自己是幫了穆斯林的忙,殊不知道這樣做是遺棄了所有追求改革的穆斯林,往往還讓他們陷入死地。

但還有另一個我們必須小心對付的趨勢,那就是右派的崛起。這現象在歐洲比美國嚴重,對我們構成了嚴重威脅。例如,在希臘,新納粹政黨「黃金黎明」(Golden Dawn)已獲得了政治影響力。在英國,某些街頭運動也讓我們陷入了麻煩。我曾協助幫助湯米.羅賓遜(Tommy Robinson)脫離「英國防衛聯盟」(English Denfence League)。他看出這組織已被新納粹份子滲透,不願意和它有任何瓜葛。自他離開後,一個更小的組織便從「英國防衛聯盟」誕生,其成員開始突擊清真寺,並在光天化日之下穿著軍裝,手上擺弄《聖經》。你不難想像這情形導致了多大的社群緊張。東德目前也面臨著新納粹主義的尖銳威脅。

所以,除了剛才說的「同路人」以外(我已解釋過我為什麼不同意他們),我們還得面對理盲一族(bigots)。不管他們是伊斯蘭主義品種還是反伊斯蘭主義品種,都有著一些基本共通處。其中之一是,他們相信伊斯蘭教本身(不是伊斯蘭主義)是一種至上主義(supremacist)意識形態,念玆在玆於征服世界。他們另一個共通處是相信穆斯林與非穆斯林不可能平等並和睦共處,是各自不同的宗教實體,必須分隔開來。

這些信念當然合乎伊斯蘭主義者的味口,但它們同樣受「黃金黎明」和其他樂於把所有穆斯林趕出歐洲的組織歡迎。這兩群人分享同一個願景,不同的只是它們一個相信這願景已(以最極端的形式)展現在恐怖份子布雷維克(Anders Breivik)身上,另一個則相信它展現在聖戰士發起的倫敦七七恐攻事件。我不驚訝於得知,布雷維克在他的宣言裡大量引用蓋達組織的言論。這兩種極端立場的一方是反對「穆斯林的接收」(Muslim takeover),另一方是歡迎它,但雙方都斷然接受誓不兩立的末世論(apocalyptic)願景。要反擊這一類極端主義,我們有需要揭露和動搖「同路人」,同時也反對理盲一族。

哈里斯

我同意你剛才所說的一切。我寫過一篇文章題為〈自由主義的終結?〉(The End of Liberalism?),指出「同路人」已經讓善意和多元主義的自由派人士幾乎不可能坦誠就這個主題發言,敢發言的只剩法西斯主義者、新納粹和其他右派瘋子——在一些場合,能正確說出伊斯蘭主義者和聖戰士的動機的人,本身就是危險的理盲一族。這真是可怕。在一場文明衝突裡,棋盤兩邊的玩家都是極端份子,而自由派陣營沒有一個人對正在發生的事情表達看法。

納瓦茲

由於這兩組人馬的後一組較沒有爭議性,所以我想多談一點「同路人」的部分,多說明他們為什麼是逆向種族主義者。這是因為,他們假定所有穆斯林多多少少都以同樣方式思考,所以凡不是用這方式思考的便不可能是「貨真價實」或「純正」的穆斯林。但為什麼包含各種宗派為數共十六億的穆斯林必然是同一個方式思考和行為?還有比這觀點更理盲的嗎?它明明是一種右派思路,但「同路人」或說退化性左派份子卻採納它。以下讓我說明得再詳細一點。

如果你像我一樣是個挑戰伊斯蘭主義的自由派穆斯林,那「同路人」就會把你看成不是純正的穆斯林。然後,他們會找「貨真價實」的聲音做為對話者,以滿足他們追求「文化純正」的東方主義渴望。這樣,一個向下盤旋便開始了。問題會變成是:「何謂穆斯林?」而且這問題又會迅速降格為一個論斷:「他是個更純正的穆斯林,所以我們應該聽他說話。」

這種思路無可避免會把基本教義派加持為最純正的穆斯林,因為他們當然會贏得「誰是更純正穆斯林」的比賽,在一場比虔誠的比賽中把別人比下去。這就是「同路人」廢除自由派和改革派穆斯林武功的方法。他們還在不自知的情況下扮演起思想警察角色,斷定自由主義不是穆斯林成色的一部分。這又再一次是一種理盲。

我希望讀到我們這次談話的退化性左派份子明白,任何少數群體想要站起來,第一階段的工作都是解放群體內的改革派聲音,讓其成員可以為自己的群體負責和克服對真正站起來的第一個障礙,即除去受害者心態。這是美國民權運動達成過的,方法是轉換爭論的焦點。馬丁·路德·金恩(Martin Luther King Jr.)和其他民權運動領袖站出來為自己的社群負責,不再打受害者牌(victimcard)或在街頭暴動。維持受害者的群體心態不只極端危險,還會讓人武功盡失。

哈里斯

正是。諷刺的是,「同路人」沒看出他們已經把伊斯蘭世界裡的女性、同性戀者、無神論者、公共知識份子和其他無權無勢的人遺棄在暴力和不寬容的大湯鍋裡。例如,西方自由派不但不為生活得像奴隸的伊斯蘭婦女發聲,反而主張神權主義者有權按自己喜歡的方式對待妻女,還不許有人把這些人畫入諷刺漫畫裡。

納瓦茲

有一種觀點認為,但凡被帝國主義或殖民主義欺凌過的民族都會表現得像聖戰士。不,不是這樣的。例如,印度雖然也被殖民過,但甘地在印度的作為和「伊斯蘭國」在伊拉克的作為卻天差地遠。「伊斯蘭國」企圖殺光伊拉克境內的雅茲迪人(Yazidi),但試問屠殺辛賈爾山(Mount Sinjar)的雅茲迪人社群和美國的外交政策何干?「塔利班」在瓦濟里斯坦(Waziristan)和阿富汗逼女性戴面紗(不然就要挨鞭子),逼男性蓄落腮鬍(不然就砍掉他們一隻手)。試問這些規定和美國的外交政策何干?

哈里斯

這類不相干的例子數不完。例如,遜尼派穆斯林對巴基斯坦什葉派和阿赫墨德派(Ahmadi)清真寺的炸彈攻擊與以色列或美國的外交政策何干?

納瓦茲

雖然這一切並不代表西方的外交政策沒有問題,但身為社群中人,我們必須在這個爭論裡有更加精細的分析。我早前提過,有四大因素使人走向極端:一種悲憤敘事、一種身分定位危機、魅力型招募者和意識形態信條。

對於真實的悲憤(例如波士尼亞種族屠殺引起的悲憤),我們必須予以處理。對於虛構悲憤,我們應該把它拆穿。處理真實悲憤或拆穿虛構悲憤可以趕在一個十五歲年輕人被極端組織吸收之前紓解他的怒氣。我們可以說:「好吧,我們知道你為什麼對發生在波士尼亞的事生氣,但你可有想過,美國人最後出手干預,制止了事情的惡化?為什麼他們不應該得到一些肯定?」

哈里斯

不過,在真實悲憤和虛構悲憤的問題上,宗教斷然扮演一個幫倒忙的角色。不然你要怎樣解釋穆斯林社群對以色列的抗議要多於對「伊斯蘭國」?更可笑的是,當佛羅里達州一個牧師威脅要燒掉一本《古蘭經》,十幾個穆斯林社會馬上發出怒吼,但我們卻不怎麼看得到他們為遜尼派對什葉派無日無之的殘暴行徑怒吼。

納瓦茲

對,當你把某種符號奉為神聖並把你的身分定位與它綁在一起,這些符號常常會變得比人命還重要。不透過意識形態的透鏡,人不會看見悲憤(不管真實還是虛構的悲憤)。例如,伊斯蘭主義者看到穆斯林加害非穆斯林時不會太有感覺,但當受害者換成了遜尼派穆斯林,他們卻會大聲怒吼。如果我們真正在乎人權與正義,就會對所有人權罪行同感髮指,並竭盡所能採取系統性方式加以對治。所以,我同意你方才的觀點。我要補充的只是,意識形態是悲憤賴以成像的透鏡。

另一個在現階段值得提出的因素是「身分定位危機」。就算不是伊斯蘭主義者的穆斯林,在詮釋上述提到的悲憤時一樣很容易變得非常部落性格。所以連同意識形態信條,部落主義身分定位導致許多穆斯林只會在捍衛「自家人」時大聲說話,因為那是我們任何能有的情緒能量的最大範圍。必須對人們用來詮釋的那兩面透鏡(即信條和部落主義)予以迎頭對付。我同時挑戰兩者,因為悲憤總是存在。它是人生的常數。我們能夠改變的只有意識形態透鏡,或是部落性格的身分定位,又或是我們傾向去玩的身分政治(identity-politics)遊戲。我相信,沉迷於身分政治有可能會帶來危險。它一般會引起分裂。它不會讓一個社群聚合在一起。

哈里斯

我同意。不過,我認為部落主義是宗教的一個後果。部落主義還有別的源頭(例如國族主義和種族主義),但穆斯林共享的宗教身分定位卻有著全球涵蓋。我說過,它會創造出對「我群」的忠誠和對「他群」的敵意——哪怕我群的成員有時也會表現出窮兇惡極。穆斯林常常會支持其他穆斯林的訴求而不管後者的行為有多麼差勁,而原因不外是大家都是穆斯林。其他群體一樣會如此,只不過這問題在今日的穆斯林特別嚴重。

主題書展

更多

主題書展

更多書展購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。