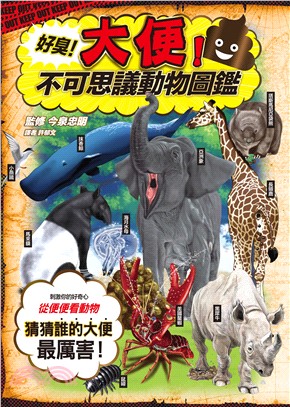

商品簡介

作者簡介

名人/編輯推薦

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

法律和電影均是社會文化的重要領域,二者相互滲透,互為陣地。

法律以其特有的方式簡化了世界,而電影則還原了法律得以生長和發揮作用的現實生活,架構情節與

細節,補足倫理與情理,使人們體驗和探討法律的空間立體而鮮活,從而在感性與現實外維度上拓展了法

學教育。

本書精選了一部分國內外具有代表性的法律題材電影,從劇情簡介、背景知識和法眼視角3個漸進的

層次切入影片,以多元化的視角,探討了諸如善法與惡法、程式正義與實體正義、司法公正與司法獨立、法

律漏洞與法律完善等一系列關乎法律本質的命題,實現了影片與法律、情感與理性、表現與分析的有機結

合,展現了法律和司法制度的血肉與筋骨。一些文章還超越學科局域,在社會與人性的視角下討論了生命與死亡、制度與人倫等問題

同時,本書特別關注中國的社會現實問題並力爭對此作出本土化思考。

法律以其特有的方式簡化了世界,而電影則還原了法律得以生長和發揮作用的現實生活,架構情節與

細節,補足倫理與情理,使人們體驗和探討法律的空間立體而鮮活,從而在感性與現實外維度上拓展了法

學教育。

本書精選了一部分國內外具有代表性的法律題材電影,從劇情簡介、背景知識和法眼視角3個漸進的

層次切入影片,以多元化的視角,探討了諸如善法與惡法、程式正義與實體正義、司法公正與司法獨立、法

律漏洞與法律完善等一系列關乎法律本質的命題,實現了影片與法律、情感與理性、表現與分析的有機結

合,展現了法律和司法制度的血肉與筋骨。一些文章還超越學科局域,在社會與人性的視角下討論了生命與死亡、制度與人倫等問題

同時,本書特別關注中國的社會現實問題並力爭對此作出本土化思考。

作者簡介

李長城,男,生于1968年9月,江蘇淮安人;山東大學法學院博士研究生、北京大學法學碩士;現任首都經濟貿易大學法學院副教授、碩士研究生導師、法理教研室主任;2005年被北京市律師協會授予“北京市優秀律師”稱號。

名人/編輯推薦

《電影中的法律:謹以此書獻給那些正在路上和準備上路的行者》特別關注中國的社會現實問題并力爭對此作出本土化思考。法律和電影均是社會文化的重要領域,二者相互滲透,互為陣地。法律以其特有的方式簡化了世界,而電影則還原了法律得以生長和發揮作用的現實生活,架構情節與細節,補足倫理與情理,使人們體驗和探討法律的空間立體而鮮活,從而在感性與現實的維度上拓展了法學教育。

目次

第一章 電影中的法理

法的本性評《紐倫堡大審判》

法律與道德評《豪門孽債》

制度與人性的互動評《變線人生》

當司法邂逅民意評《以父之名》

平等還是歧視評《費城故事》

生命的價值評《盲井》

報復裡的正義評《殺戮時刻》

中世紀的法治精神評《威尼斯商人》

第二章 刑事法律制度

通達正義的體系評《黑罪風雲》

遊走在訴訟之外評《熱淚傷痕》

體面地服刑評《死囚l68小時》

訴辯交易的罪與贖評《守法公民》

法律特權不應成為法律漏洞評《刑法第三十九條》

形式正義還是實質正義評《正當殺人》

用辯護實現正義評《殺死一隻知更鳥》

用忍耐與反抗救贖司法評《肖申克的救贖》

“正當防衛”讓女魔頭走上不歸路評《女魔頭》

證據決定成敗評《法外情》

證據裡的“臭蟲”評《辛普森的夢之隊》

污點證人也是證人評《美國黑幫》

以眾人的名義評《十二怒漢》

“死刑”的枷鎖評《死囚之舞》

第三章 律師職業道德與權利保障

律師的職業良心評《魔鬼代言人》

被告與律師的豁免評《一級恐懼》

律師與公正評《大話王》

讓正義雨潤心靈評《造雨人》

第四章 電影中的法學教育

第五章 綜合

結束語

法的本性評《紐倫堡大審判》

法律與道德評《豪門孽債》

制度與人性的互動評《變線人生》

當司法邂逅民意評《以父之名》

平等還是歧視評《費城故事》

生命的價值評《盲井》

報復裡的正義評《殺戮時刻》

中世紀的法治精神評《威尼斯商人》

第二章 刑事法律制度

通達正義的體系評《黑罪風雲》

遊走在訴訟之外評《熱淚傷痕》

體面地服刑評《死囚l68小時》

訴辯交易的罪與贖評《守法公民》

法律特權不應成為法律漏洞評《刑法第三十九條》

形式正義還是實質正義評《正當殺人》

用辯護實現正義評《殺死一隻知更鳥》

用忍耐與反抗救贖司法評《肖申克的救贖》

“正當防衛”讓女魔頭走上不歸路評《女魔頭》

證據決定成敗評《法外情》

證據裡的“臭蟲”評《辛普森的夢之隊》

污點證人也是證人評《美國黑幫》

以眾人的名義評《十二怒漢》

“死刑”的枷鎖評《死囚之舞》

第三章 律師職業道德與權利保障

律師的職業良心評《魔鬼代言人》

被告與律師的豁免評《一級恐懼》

律師與公正評《大話王》

讓正義雨潤心靈評《造雨人》

第四章 電影中的法學教育

第五章 綜合

結束語

書摘/試閱

在美國的庭審中,律師往往有很多無奈。他們也有想要實現的價值,但這個行業要求他們必須做對于委托人來說能夠實現最大利益的事,而非對于公正而言。合法但不公正的行為可以有許多,比如弗萊徹的委托人將自己的孩子帶來法庭以博取陪審團的同情,騙取贍養費用;比如弗萊徹用真實的言語、正當的手段,誘導陪審團作出錯誤的決定;比如去做一些只有在律師的職業面具下才做得出、而私人生活中絕對不會沾染的事情……美國法學院有一個經典的假設:一個高度近視的銀行柜員指認銀行搶劫犯,被指認的搶劫犯已經向律師承認了罪行,但銀行柜員在事發之時沒有戴眼鏡。那么,律師需要詢問銀行柜員當時有沒有戴眼鏡嗎?如果詢問,搶劫犯就有可能被無罪釋放。而如果不詢問,委托人就沒有得到律師全力以赴的辯護。由這個案例繼而又引出了更深層次的問題:如果當事人要求律師不擇手段地實現目的,又該怎么辦?每個律師處理的方法不盡相同,《美國律師協會職業行為標準規則》及《美國律師協會法官行為準則》對此的回答是:當事人的指示應當高于律師本人的意愿;如果律師不能接受客戶的指示,他就應該辭去委托。要么忍耐,要么離開,法律和行業規范沒有給律師留下違背委托人意愿、自行實現“正義”的余地。

一些人可能認為,嚴格遵循程序規定、在舉證中占據了優勢的一方如果獲得了勝訴,公正就得到了實現。所以,律師只要采取法律允許的手段,即使是玩弄技巧、不擇手段、模糊了客觀的實際情況,也不應受到譴責。畢竟當事人聘請律師,本身就是希望律師利用他們的法律知識與技能,為自己爭取最大化的權益。但在此時,律師早已不是正義的代言人,甚至不是法律的代言人,而不過是法條與利益之間的掮客。另有一些人可能對律師與公正的關系持完全相反的態度,認為只有“事實上值得被法律支持”的一方獲得了勝訴,正義方得彰顯。在司法領域,這種態度被稱作“更重視實體的公正”。但是,“值得”又是怎樣的標準?如果正義棲息在“值得”之中,它究竟是一種主觀感受,還是一個客觀的標準?不同的人對待“值得”與否,能否得出統一的結論,又如何區分理性與泛濫的同情心作出的判斷?問題便從“正義”的輸送者轉移到了“正義”本身。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:

海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;

海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。