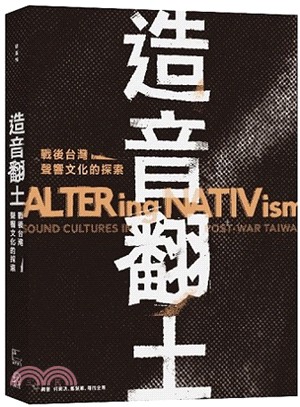

商品簡介

跨越音樂類型的「造音」

突破民族主義、狹義本土定義的「翻土」

發現一種全新、全面聆聽與展示台灣聲音的角度

長期被某幾種音樂類型綁架了嗎?《造音翻土》邀請你透過聽覺感知進入歷史之中翻轉,重新發現一種聆聽與解釋台灣聲音的角度。

戰後至今,台灣聲響文化的討論一直付之闕如,或僅偏重特定類型,本書策劃團隊歷經多年田野調查、研究與蒐集,將台灣聲響文化中的重要事件與運動的口述歷史、第一手文件、照片、史料,在2014年以展覽形式呈現,2015年邀集作家、學者、音樂人與展演策劃者、藝術家共同著述,探索戰後台灣聲響文化運動的脈絡。

本書以「造音」來跨越音樂類型的分析藩蘺──無論是一般熟悉的流行、電子、民謠、搖滾等音樂,甚至是聲音實驗與創作,重新聆聽不同的時空脈絡裡,「造音者」與權力在消音、規訓、閃躲、協商、拮抗與顛覆的可能交鋒下所展開的文化與政治意義;「翻土」則是從歷史的社會土壤裡,重新翻、掘、找,爬梳聲響「本土化」的軌跡,思考它再一次被「造音」轉化的可能。

本書作者包括長期與此領域耕耘的文化工作者:何東洪、何穎怡、范揚坤、馬世芳、張照堂、張鐵志、黃孫權、羅悅全……,在專文與訪談文之外,也搭配短文介紹說明文中提及的人物、事件、歌曲、專輯,並穿插藝術家的展覽作品,紙上再現時代氛圍。

本書主文共分為五個章節:

一、「控管與隙縫」:戒嚴時期,當權者對於台灣通俗音樂實施了嚴格的文化治理,包括歌曲審查、電波管制與出版管制。然而,隨著美軍協防而進入台灣的美國流行音樂得以避開審查,形成治理隙縫。於是,相較於本土音樂的治理與規訓,美國熱門音樂成為一種對於現代聲響的想像。

二、「聲響翻土」:1966年由許常惠、史惟亮發起的民歌採集運動,是當時對於「我們需不需要有自己的音樂?」之提問的行動。之後,恒春民謠歌手陳達被台北知識圈發掘。但直至解嚴,新一波的本土反思運動才開始試圖連結到陳達,並以另一種方式重新回應提問。

三、「另翼造音」:本章敍述了李雙澤、楊祖珺到解嚴後的左翼政治行動樂團的歷史,及Live House「地下社會」遭到排除的事件,以及原住民如何在漢人主流音樂脈絡之外唱自己的歌。

四、「另逸造音」:自戒嚴的規訓身體叛逃出來的行動,在1980年代初即開始在行為藝術、小劇場領域中醞釀。解嚴之後,造音的身體叛亂、逃逸逐漸走上高峰,包括後來被總稱為「噪音運動」的一連串公開表演,以及演變為社會事件與文化現象的「瑞舞運動」。

五、「另藝造音」:2000年前後,「聲音藝術」一詞的被運用,讓造音的可能性不斷被擴張與辯證,並且以多種方式實踐,成為另一種實驗的藝術取徑。本章節討論「在地實驗」、「失聲祭」、「旃陀羅公社」、黃大旺等創作者及其作品。

本書特色

■涵蓋日治時期至今,台灣聲響文化重要事件/運動的口述歷史、第一手文件、照片和史料,繼2014展覽之後,紙上再現時代氛圍。

■自數千張珍貴文件、史料、經典照片中精選數百張入文,紙上再現時代氛圍

■「造音翻土──戰後台灣聲響文化的探索」展覽入選「第十三屆台新藝術獎大展」。

作者簡介

何東洪:現任教於輔仁大學心理系。曾為水晶唱片製作企劃,地下社會live house經營者之一。研究興趣包括當代社會與文化理論、通俗音樂社會學、文化政策、文化行動主義。

鄭慧華:獨立策展人,近年策劃「重見/建社會」系列展(2011-2013)、第54屆威尼斯台灣館「聽見,以及那些未被聽見的」(2011)、「巫士與異見」(2013)等。她是「立方計劃空間」成立者之一,關注與研究當代藝術與知識生產、社會實踐之關係,並持續與創作者進行長期合作。

羅悅全:曾編著《秘密基地:台北音樂版圖(Since '90)》(2000)、翻譯《迷幻異域:快樂丸與青少年文化的故事》(2002)。台北「立方計劃空間」的成立者之一,目前持續進行與台灣地下音樂、聲響文化相關之長期文化研究計劃。

名人/編輯推薦

馬世芳、張鐵志、鍾永豐、林曼麗、謝佩霓、黃明川、龔卓軍等

《造音翻土》完全翻轉了校園民歌、學院精英與流行音樂的慣常論述,台灣音樂的當代場域,自此轉向了政治異議與噤聲、反主流文化、特定場址與噪音團體、前衛藝術叛亂事件、聲音檔案建置行動等新穎的思考範疇中,台灣現當代庶民聲音社會史,終於音景畢現。

──龔卓軍(藝術史學者、藝評人、策展人)

因為這部書,我們才終於醒悟:那些總被目為邊緣的小眾的不登大雅之堂的、不肯乖馴的生毛長角的驚世駭俗的、衝得太遠跳得太高想得太多的音樂,才是過去幾十年台灣這塊小島最最重要的發聾振聵的聲音。

──馬世芳(廣播人、作家)

非主流聲響的迴訪,加上諸多考古重見天日的禁歌、陳達的恆春調、原住民流行歌曲到整個噪音運動,讓《造音翻土》這本書在台灣近代聲響文化上,呈現前所未有的思考。

──黃明川(紀錄片導演)

我們對台灣流行音樂,尤其是那些另類之聲的理解與研究,一向是蒼白而貧乏的。《造音翻土》是遲到太久的重要挖掘工作。

──張鐵志(文化評論者)

福爾摩沙的子民,世世代代堅定回應著天地、山水與人民,所以儘管歷經多少劇變的衝擊壓制與一時困頓窘迫,始終能夠自我超越而與時俱進。《造音翻土》展集結無數的歷代藝術眾生,為了斯土斯民畏無懼所發出的澎湃眾聲,其共振沛然成章,可謂凝聚了集體心志,具體形塑了巨觀台灣近代發展史,發人深省更震撼人心。

──謝佩霓(高雄市立美術館館長)

婉約的樂曲、憤怒的吶喊、解放的噪音,這些聲響構成了我們所在的台灣。《造音翻土》這項包括了展覽與出版的計畫,前所未有地從爬梳台灣聲響文化的發展脈絡,來思索台灣本土化的過程,並由此打開以另一種感官記憶和經驗方式重新瞭解自己的近代史的可能。

──林曼麗(北師美術館館長、藝術教育者)

「《造音翻土》透過對聲響文化生產實踐的重新檢視、辯證,將幾組與本土、常民概念相關的命題再次拋回特定時空下的意識形態、社會關係,使這個以系譜學的方式翻攪主題的展覽,不在停留於特定聲響美學的歌頌,而是實踐者如何以其異質聲響,抵抗、發聲、進而造音的辯證歷程。」──郭昭蘭

目次

前言

關於音樂,不只是音樂 羅悅全

造音翻土:戰後台灣聲響文化的探索 何東洪、鄭慧華、羅悅全

第一章 控管與隙縫:戒嚴與冷戰下的審查與小自由

細數禁歌淨曲的故事 徐睿楷(Eric Scheihagen)

三個政權都要查禁的《何日君再來》 羅悅全

台灣熱門音樂場景下的「陽光合唱團」 王淳眉、何東洪、鍾仁嫻

《今日世界》雜誌 羅悅全

第二章 聲響翻土:尋找自己的聲音

以台灣為名:民族音樂、田野錄音及其反思 范揚坤

黑澤隆朝的台灣田野錄音計畫 范揚坤

民歌採集運動 范揚坤

呂炳川 范揚坤

來自台灣底層的聲音 羅悅全

台灣有聲資料庫 羅悅全

陳達歲月 張照堂

民歌採集運動與青年下鄉:丘延亮的回憶點滴 丘延亮、何東洪

台灣山地流行歌曲 黃國超

田野錄音與傳統音樂的再生 澎葉生(Yannick Dauby)

複島計畫與歷史中的聲音:高雄點唱機裡的社會圖景 黃孫權

第三章 另翼造音:不願主流的發聲

重探現代與鄉土:鍾永豐與何東洪對談 何東洪、鍾永豐

台灣新音樂的顛覆和矛盾 何穎怡

水晶唱片 羅悅全

王明輝與黑名單工作室:從《抓狂歌》到〈不在場證明〉 劉雅芳

以歌造反:管窺台灣異議歌曲 馬世芳

邊緣翻騰:黑手那卡西的社運音樂實踐 陳柏偉

獨立音樂的情感認同與危機:「地下社會」的生與死 何東洪

地下社會大事紀 鍾仁嫻

第四章 另逸造音:公共空間、身體與聲音的解放

〈機能喪失第三號〉 陳界仁

台灣地下噪音:學運反文化之聲 林其蔚

零與聲音解放組織 羅悅全

1990年代的地下刊物 游崴

王福瑞/NOISE 羅悅全

濁水溪公社 張鐵志

吳中煒與九零年代破爛視聽 游崴

春天吶喊 王淳眉

北區大專搖滾聯盟/野台開唱 王淳眉

往舞會的路上:台灣瑞舞十年1995-2005 黃孫權

幽微的常民電音:再見,桃園的大會操 吳牧青

第五章 另藝造音 聲響創作的另一種途徑

著迷於不可名狀的「在地實驗」 葉杏柔

最道地的台灣聲音快炒:失聲祭 馮馨

和Party 羅悅全

思念是最古老的取樣:開演前三十分鐘的旃陀羅公社 張又升

認真唱爛別人的歌:黑狼那卡西與台灣搖滾場景 張又升

藝術家作品

動力聆聽:通過聲響去思考 鄭慧華

姚瑞中:〈萬歲〉

鄧兆旻:〈唱還是不唱〉

陳界仁:〈西方公司〉

張照堂:〈紀念陳達〉、〈楊祖珺與青草地慈善演唱會〉

澎葉生:〈台北聽三遍〉、〈聽見桃山〉、〈六堆〉、〈穿梭美濃〉

朱約信:〈望花補夜〉

王明輝:〈不在場證明〉

Floaty:〈地下社會〉

黃明川:〈1995後工業藝術祭〉、〈淡水河上的風起雲〉

洪東祿:〈跑〉、〈涅槃〉

王福瑞:〈聲碟〉、〈聲泡〉

黃大旺:〈有聲塗鴉室〉

陳懷恩:〈一台不能放映的放映機放映了不再放映的放映機〉

展場掠影

書後

用體制外觀點看台灣體制外音樂 黃大旺

造音容易,翻土困難 黃孫權

致謝

書摘/試閱

台灣熱門音樂場景下的「陽光合唱團」

文/王淳眉、何東洪、鍾仁嫻

就這麼熱門起來

1960年代,由於冷戰結構下美國軍事、政治與文化力量的佈署,美國通俗音樂在世界各地對青年文化與通俗音樂均形成重大的影響,戒嚴統治下的台灣也不例外。1968年第37期《今天》畫刊製作長達二十八頁的「1956~1968台灣熱門音樂發展史」專題,首度完整呈現了台灣戰後在地(西洋)熱門音樂場景。

「熱門音樂」一詞是由廣播主持人費禮所命名,指的是美軍廣播電台(American Forces Network Taiwan,簡稱AFNT,1979年後轉型為ICRT)播放而受都市年輕人喜愛的美國通俗音樂。由於1950年代的韓戰,台灣被納入美國在亞洲的政治/軍事佈署範圍,用以圍堵共產左翼勢力,隨之來台的美軍,直到越戰,最多高達二、三十萬人。

國防部為了服務在台美軍,於1955年在軍中廣播電台成立「中美軍人之聲」,1957年美軍接手開始獨立製作,1966年增設調頻頻道(FM),是國內首家調頻電台。而台北美軍電台隸屬於美國海軍總部海軍廣播,總部在華盛頓,節目製作中心於洛杉磯,其中百分之七十的節目由美國直接提供,透過美國唱片公司交由美國軍方的唱片,「American Top 40」遂成為當時年輕人最快接觸最新熱門音樂的管道。

隨著美軍電台的到來,1950年末至1960年代中期,也陸續出現了不少專門播放熱門音樂的廣播節目。中廣、警廣、世新、復興、幼獅、正聲、軍中廣播電台等皆有,這些節目短則半小時,長則三小時,週一至週六天天輪播。主持人中以費禮為標的性人物。費禮即為《皇冠雜誌》創辦人平鑫濤,本來從事出版工作,因為喜愛熱門音樂,從1958年起在空軍廣播電台每週六主持半小時的西洋流行音樂節目,他所命名的「熱門音樂」造成轟動之後,電台便學起美軍電台,直接向美國訂購相關資料和唱片,讓觀眾第一手接收到當週最新的流行音樂;他還為聽眾在新生社的介壽堂舉辦了三天六場的熱門音樂演唱會,電台錄音也從現場廣播轉為錄音廣播,在全省十二家電台播出。他同時在報章雜誌開闢專欄,報導或翻譯西洋熱門音樂動態。在空軍的支持下,費禮也和同好組成「巨人樂隊」,成員有黃溫良、金祖齡、羅勃蔡、溫星祖,這些人都是台灣早期熱門音樂先鋒人物,之後也都另組「洛克」、「雷蒙」、「海韻」等樂團,持續活躍於當時熱門音樂樂壇。

隨著美軍來台的熱門音樂風潮,美軍俱樂部外圍也出現了很多西餐廳,服務來台度假美軍,像是台中「蒙地卡羅」和「藍天使西餐廳」,雖然以美軍為主要客群,但限制寬鬆,只要負擔得起高消費的人士皆可入場。而美軍俱樂部本身,如台中「萬象俱樂部」,則門禁森嚴,只有美軍身分才可以進入。當時在俱樂部駐唱的樂隊大多來自菲律賓,因為他們嫻熟各式西洋樂曲,可應付現場客人點歌。台灣熱門音樂樂團也在此時相繼出現,如「陽光」、「雷蒙」、「電星」、「五便士」、「石器時代的人類」、「雷鳥」、「韻律」、「四金人」等,在美軍俱樂部、夜總會、西餐廳或大飯店裡表演。在眾多的在地樂團中,如「陽光」、「雷蒙」等可跟國外樂團實力相當且受邀駐唱美軍俱樂部,甚至巡迴東南亞、沖繩、美國等地的樂團並不多見。

「雷蒙」成軍於1962年,團員來來去去,除了主要靈魂人物金祖齡(於2014年病逝)外,知名藝人陶大偉也曾在1965年短暫加入過(離開後自組「四金人合唱團」)。金祖齡在1970年代曾將「雷蒙」改名為「龍族合唱團」,遠至夏威夷巡迴表演。在樂團裡,他是主唱和電風琴手,擅長深沉渾厚、悠然自得的靈魂歌曲。1937年出生於北平的金祖齡,十歲時來到台灣,十九歲就組了人生第一個樂團「洛克樂隊」,帶著從離台美軍那裡買來的二手樂器,開始征戰當時林立的夜總會和美軍俱樂部。「洛克」成員還有金祖齡的姊姊金黛麗,和同在淡江文理學院就讀的徐若愚、黃明正、陳廣夫、陳哲夫和鄒培元,他們經常在軍中電台伴奏及演唱,並參加電台主持人費禮在空軍新生社舉辦的演唱會。「雷蒙」的表演深得蔣宋美齡的喜愛,並將他們引薦到美軍俱樂部表演。

Let the Sunshine in:陽光合唱團

由於美軍俱樂部管理森嚴,表演節目也多由國外引進,台灣樂隊要能駐場表演,除了樂隊本身須達相當水準之外,人脈和機緣也很重要。雷蒙是靠蔣宋美齡的引介,而以演奏「投機者」(The Ventures)樂團的樂曲而成名的「陽光合唱團」則是由樂迷兼伯樂的李家麟(李伯樂)引進美軍俱樂部表演。李是日本商船船長,人稱Captain Lee,「陽光」在「金都樂府」演唱時,被他們的精湛表演吸引,在還沒出現經紀制度的當時就自告奮勇擔任起經紀人角色,幫忙接洽表演,「我認識在美軍俱樂部裡排節目的猶太人Gary,就引介『陽光』到美軍俱樂部駐唱,當時台灣樂團要進去表演不容易,樂手得當場solo,像面試一樣。後來Gary又介紹了台中『萬象俱樂部』的Frank Wang,陽光正式打響名號的表演等於從那裡開始。」

台南是「陽光」的發源地,他們第一次在台南大飯店的表演,是頂替臨時缺席的國外表演團體而上場,結果卻意外受歡迎。主要成員吳道雄和吳幸夫是從小一起長大的朋友,當時他們都還只是南部純樸的小孩。1960年他們在台南太平境長老教會的唱詩班一起玩音樂,組了一個叫「Omega」的合唱團,在教會裡還會將聖詩改編成更活潑的搖滾樂。

吳道雄高中時期便學習古典吉他,因為聽到美軍廣播裡吉他曲式可以有不同於古典的彈法而覺得新奇,便依著古典吉他的底子自學轉換彈法,讓他之後在「陽光」彈奏organ時,創造電氣聲響得心應手。而吳盛智是他服役於九三康樂隊的同袍,當時吳道雄負責康樂隊裡熱門音樂樂隊的管理,見識到前來應徵的吳盛智吉他天分,特別推薦其加入。吳道雄退伍後在台南開了「陽光音樂社」,除了販售樂器也教導在台美軍子弟彈奏,吳盛智退伍後也被吳道雄拉進來工作。這個來自苗栗大湖的客家子弟,後來成了「陽光」在音樂上的主導者,也是天分最高的靈魂人物。

談到吳盛智,惜才的Captain認為,當時台灣熱門音樂界,唯二夠得上國際水準的吉他手,除了「電星合唱團」的翁孝良,另一個就是他了,當時三家電視台的專屬大樂隊競相搶奪這兩人。綽號「披頭」的吳盛智,彈起The Ventures的吉他神妙活現,力道鏗鏘。四十幾年之後的今天重聽當年錄音作品依舊十分激動的Captain回憶起當時表演盛況:「他那時候在美軍俱樂部表演,拿那個電吉他又是甩在背後彈,一會兒又是躺下、站起來彈,花式的表演博得滿堂彩,表演完後回到飯店,我問披頭說,你現在躺下去起不起得來?他說,起不來了!」可見當時現場表演氣氛之熱烈。吳幸夫這位斯文帥氣的「陽光」貝斯手,琴藝就習自吳盛智,電影明星般的風采讓他始終是樂團的視覺焦點。Captain說他一開始其實bass彈得不是很好,但是長得帥,演唱會的時候,他唱Bee Gees的歌,一開口台下就全場尖叫,根本聽不到他唱什麼!

Captain說:「我帶『陽光』,主要幫他們重整,然後領著他們認識、理解當時的音樂環境。在南部的時候我就建議他們改組,要針對弱點補強,不然無法到台北跟其他樂隊比拼。後來透過『五便士合唱團』的貝鎮坤(張小燕的前夫),把章永華拉也進來。」章永華從小喜歡敲敲打打,學鼓多年,除了傳統的爵士鼓技法外,還帶有幾分濃厚的拉丁節奏。同時,他還是Captain口中的語言天才,本來不擅歌唱,經過訓練後,除了鼓藝,還有一副能唱台語和粵語歌曲的沉穩嗓音。

Captain再找來本姓周,有原住民血統、嗓音獨特的康妮絲當主唱,她最擅於詮釋美國歌星康妮絲法蘭西絲的歌曲,藝名也由此而來。原本一個人跟大樂隊搭擋,沒有固定樂團的她,能唱中、英、日文歌、甚至拉丁歌曲和原住民古調。這兩人加入後,「陽光」如虎添翼,後來在台中「萬象俱樂部」表演時,一唱成名,獲邀連續駐唱三個月,這段經驗磨練,奠定職業性表演並往台北發展的基礎。

熱門台南,遠征台北

「萬象俱樂部」之後,北上演出成了「陽光」改組後最大的挑戰,不同於台北合唱團的整齊、時髦,「陽光」後來會刻意讓舞台表演更活潑、肢體更有表演性。團長吳道雄說,「我們是南部小孩,和北部很多是唸美國學校的樂團不一樣,我們英文不好,也沒有歌譜,當時從廣播上聽到最新的歌曲,要馬上錄下來,自己抓旋律,歌詞就拜託美軍基地的大兵(G.I.)朋友幫忙聽寫再教我們,當然錯誤不少,所以在演奏中耍玩一些動作,把吉他放到背上彈,彈一彈走幾個花步,或drum solo時,用鼓棒敲打吉他、貝斯的琴頸等,讓觀眾有新鮮感,也彌補我們英文不好的缺點。」

吳道雄憶起首次參加余光在台北舉辦的演唱會的情景:「第一場我印象非常深刻,介紹『雷蒙合唱團』、『電星合唱團』時,大家熱烈鼓掌,輪到我們時,因為我們在台北知名度不夠,主持人介紹『遠從台南來的陽光合唱團』,底下鴉雀無聲。我們一出場,大概因為穿著很老土吧,底下觀眾開始竊笑,可是第一首投機者的音樂出來,配合我們舞台動作,底下掌聲慢慢變多。表演完後就有一些台南的朋友,跑來稱讚我們,隔天演唱會他們都幫忙宣傳。」「陽光」在台北打開了知名度,漸漸的,「北雷蒙,南陽光」的稱號不脛而走。

1960年代末,隨著來台度假美軍增多,美軍基地旁的夜總會、歌廳林立,龍蛇雜處,出入份子複雜許多,陽光合唱團名氣越來越大,許多歌廳競相挖角,遭遇些許麻煩在所難免,當時靠的是團長吳道雄沉穩、處事圓融的性格,順利擺平外來的紛擾,讓樂團無後顧之憂。

「陽光是一個team work,他們會互相配合、彼此加分。例如康妮絲的女高音,配合沙奇(吳幸夫)的假音,演唱的時候,啪一下,換成章永華渾厚的低音出來,那種反差啊,別的團沒有這種能量!」Captain是聽歌成精的粉絲,所以很能抓住樂迷心理,演唱會的排歌都由他主抓,陽光的表演,有時候光安可曲就可以做到七、八首,把觀眾的情緒一直hold在最高點。

1969年,前往新加坡巡迴前夕,「陽光」透過金星唱片公司,一年內錄製了三張專輯。1960年代的唱片市場多為歌星天下,合唱團能進錄音室大多是擔任歌星的伴奏樂團,例如尤雅與「電星合唱團」錄製的《往事只能回味》,像是「雷蒙」、「陽光」得以錄製樂團專輯的極為罕見,但內容多是翻唱西洋流行歌曲,其中「陽光」又是少數有自己創作歌曲且留下錄音記錄的樂團。

我們要有自己的熱門音樂

文章開頭提到的《今天》畫刊專題報導裡,從「雷蒙合唱團」金祖齡、「石器時代的人類」的小梅(梅汝甲)和報導人羅珞珈的經驗,對當時合唱團都唱西洋流行歌曲有一種「我們要有自己的歌」的反省,以企盼語氣表達台灣應該要有自己的Hit song、自己的熱門音樂(因此「雷蒙合唱團」於1972年底發行的創作專輯尤其重要)。這方面「陽光」多了些勇氣和運氣。

在「陽光」第三張專輯裡,抱著好玩心態而錄下的〈Devil Music〉成了極少數帶有搖滾樂jam性質的錄音作品,這種「實驗」音樂和在夜總會的表演屬於不同性質。團長吳道雄說,當時聽到國外樂團演奏重搖滾音樂,心嚮往之,就在錄音室裡即興玩起創作,「那種重搖滾的類型,當時國內的樂迷還很陌生,連錄音師都受不了,嫌歌曲吵雜又怪腔怪調,可是現在大家都可以接受了」。

吳幸夫提到,當時美軍喜歡鄉村樂(country)和靈魂樂(soul),因此特別喜歡擅長唱靈魂樂的康妮絲;而新加坡多華僑,喜歡國語流行歌曲和台灣民謠,所以「陽光」會把幾首耳熟能詳的台灣歌曲組合在一起,取悅華人聽眾。但也因為這樣不同經驗的交疊,最後「陽光」成了一支可以唱西洋流行音樂、靈魂樂、重搖滾、國語流行歌曲、台灣民謠、台語歌曲等不同音樂類型的熱門樂隊。

「陽光」全方位表現,讓一位華僑相中,邀請他們到新加坡演唱,原本只簽半年約,但餐廳天天客滿,老闆不願放人,合約延兩年,期間還巡迴了馬來西亞、泰國和香港,並藉此機會見到他們心儀已久的正版「投機者」樂團演出。「陽光」一開始在新加坡的「海景樓」駐唱半年,後來轉戰同個老闆的「海燕歌劇院」長達兩年。他們每晚十一點開唱,直到凌晨三點下班,當時酬勞都預付,每個月一人一千美金,比較當時台灣的銀行經理月薪不過八千塊左右,算是相當優渥的收入。

由於得長時間駐國外演出,團長吳道雄顧及台南樂器行的事業而未能同行,因此由台中發跡的「旋律合唱團」鍵盤手李哲民代替。在巡演期間,女主唱康妮絲被一位經紀人相中,鼓勵她離團單飛。但康妮絲的離開,卻讓其他團員有兼主唱的機會,也練就各自的拿手曲風。「陽光」表演之餘還學起各式管樂器,吳盛智經常同時表演橫笛跟小喇叭,其他團員也至少練就三種以上樂器。因此,一趟巡迴下來,「陽光」回國扛回了十五、六種樂器,之後還將管樂用在熱門音樂上,讓金祖齡等人為之驚艷!

巡迴新加坡的經驗,沖淡了「陽光」對當時風聲鶴唳的禁歌政策的時代感覺。吳幸夫說,「因為熱門合唱團的知名度比起歌星相對不高,在台灣,政府管得少,某些禁歌我們在新加坡就天天唱,那邊也不知道是禁歌。」

回國後,「陽光」在台北「中泰賓館」演出過一段時間。當時台北有三家知名西餐廳,「理查」、「七七」和「香港」。最為樂迷津津樂道的是,理查西餐廳曾把「雷蒙」、「陽光」、「電星」三個最熱門的熱門樂團同時請去,每個樂團表演一個鐘頭,形成三大樂團比拼的態勢,天天客滿的熱烈盛況,讓著名的香港樂團「羅文四步」一下飛機就趕往「理查」看表演。

熱門時代的結束

不久之後,吳盛智進入台視大樂隊擔任樂師,也繼續在音樂圈從事作曲、編曲,還創作出以母語客家話為主的流行歌曲專輯唱片;鼓手章永華回到台南的美軍俱樂部與吳道雄一同表演,後來也進了中視當起演員;未成名前的薛岳也曾在「陽光」晚期短暫擔任鼓手,直到1974年「陽光」真正各奔東西,大勢也走到了迪斯可逐漸盛行,舞廳放歌跳舞的舞場形式以及民歌西餐廳的流行,壓縮了樂團現場表演的空間,結束了一個「熱門」時代。

熱門年代結束之際,民歌運動也差不多於此時開始醞釀。與後來的民歌運動相較,「熱門音樂」或許少了些因主體性的覺醒而創作出音樂主題與內容,但「熱門音樂」的吸引力恰恰不在於音樂主題與內容,而在於其聲響與身體的解放。彼時戒嚴氣氛裡,熱門音樂所提供的或可視為一種威權體制下的社會隙縫,並且從中發展出一種不同於國台語流行音樂的場景,吸引了崇尚「現代」(但不同於戰後台灣「現代主義」所形成的知識光譜)西方聲響的年輕人。而這些青年追求的小小聲響解放與愉悅,在當時常被指責為個人主義和放縱。在1968年《今天》畫刊的熱門音樂專題中,多篇文章都試圖為自己辯解:不是「太保太妹」、非「靡靡之音」、不是「洪水猛獸」……。從這點可以看出,當時美國流行文化在台灣的傳播──作為文化冷戰策略的一部分──台灣社會主流值價只是畏於美國的勢力而不得不忍受而非接受。但不可否認,熱門音樂的聲響仍提供了一種小小的解放的可能與想像──即使只是被限制的想像。至於更大規模的聲響與身體的解放,則要等到1990年之後才見端倪。

以歌造反:管窺台灣異議歌曲

文/馬世芳

最近幾年的台灣社會大概是解嚴以來最不安的一段時期,尤其是青年世代紛紛站出來上街了:從幾年前的樂生療養院爭議,到美麗灣、反旺中、反核、聲援關廠工人、大埔、洪仲丘、一直到佔領立法院的學運。在動盪的時代,我試著回顧一下歌可以在其中扮演什麼角色。

回顧台灣流行音樂史的異議/抗議歌曲──在抗爭場合唱的歌──相較於英美、日本、南韓,是比較溫馴的,這與戒嚴時期歌曲審查制度綿密的羅網有密切關聯。早期黨外運動、國會尚未全面改選的時代,黨外人士在增額民代選舉政見發表場合會唱一些歌曲。這些創作初衷與政治反抗、社運並無關聯的老歌,被借用在那樣的場合演唱,足以附會出更多的解讀空間,如〈望你早歸〉、〈補破網〉,以及翻唱自日文歌的〈黃昏的故鄉〉(原曲〈赤い夕陽の故鄉〉)和翻唱自英文歌的〈咱要出頭天〉(原曲〈We Shall Overcome〉)。這些歌有個共同特徵:它們都不是為了抗爭當下的情境而創作的,而是從前人或外國人那裡借來的。此外,他們都不是快歌,也稱不上激昂的戰歌,而是比較壓抑、悲哀的歌(〈咱要出頭天〉算是其中比較激勵士氣的,但更近乎悲憤)。這也反應了那個年代飽受壓抑、充滿恐懼、常常被迫沉默的心情。

民歌運動中被壓抑的「現實主義路線」

進入1970年代,台灣音樂場景發生了劇烈的變化,首先是年輕人在接受美國流行文化洗禮後慢慢長大了,戰後嬰兒潮的這一代青年聽美軍電台、買翻版唱片、看好萊塢電影,與他們在日本時代長大的父母親有非常大的區別。其次,台灣經濟條件也慢慢的起來,年輕人有比較多閒暇時間去追求較豐富的文化生活並付諸行動。

另一方面,台灣內政、外交進入了動盪不安的時期:蔣經國紐約遇刺、保釣運動、退出聯合國、現代詩論戰、蔣介石逝世、越戰結束、毛澤東逝世、鄉土文學論戰、中壢事件、台美斷交……假如你是在那個時代成長的年輕人,大概很難自外於那種波瀾壯闊的「大時代」氣氛。那個年代雖然對書刊報紙、藝文創作的檢查非常嚴厲,但對於外來作品的管制卻相對寬鬆,年輕人透過美軍電台、翻版唱片,或是美軍帶到台灣的雜誌,接觸到很多來自西方世界的搖滾和民謠作品,都可以在台灣發行甚至播出。

「民歌運動」或「校園民歌」就在這樣的時代背景中迸發。所謂「民歌運動」很難定義它是否是一場「運動」,不過其中確實有人希望通過歌曲去跟社會對話、涉入現實議題,不妨稱之為「創作歌謠的現實主義路線」,代表人是李雙澤。李雙澤大概是那個時代最特立獨行的創作者,他一生沒有正式出版過自己演唱的作品,錄音都是私下流傳,直到2008年才正式結集出版。李雙澤在1970年代中期到美國、西班牙遊學畫畫拍照,1976年回到台灣。同年,在淡江文理學院(現為淡江大學)舉辦的「西洋民謠歌曲演唱會」中,胡德夫因病無法演出,李雙澤代打登台。他看到年輕人都是唱英文歌,不爽之餘,藉著酒膽拿著一瓶可口可樂上台發表一段言論,大意是:「我去過美國、菲律賓、西班牙,到處的年輕人都在喝可口可樂、都在唱英文歌,請問我們自己的歌在哪裡?」然後就拿起吉他唱了台灣民謠〈補破網〉、還唱了〈國父紀念歌〉和鮑布.迪倫(Bob Dylan)的〈Blowin' in the Wind〉。他的歌喉真的不怎麼樣,被轟下了台,但這個事件在之後校園刊物上掀起了激烈的論戰。

李雙澤在淡江校園演唱會中喊出的口號「唱自己的歌」是在向同樣聽洋歌、唱洋歌的年輕「自己人」喊話,它至少有兩重意義:第一重是當年台灣外交處境節節敗退,年輕人還是一天到晚聽西洋歌、看好萊塢電影,於是出現了相對的民族主義情緒。另一重意思:年輕人應該要用自己的語言表達自己,而不是時下流行歌壇幾乎全由中年人創作給年輕人聽的那些作品。

可惜的是,李雙澤1977年在淡水海邊游泳,為了要救一個外國人而溺斃,還來不及讓自己的作品達到「真正成熟」的階段,他的歌,習作、實驗的成分還是大一些,未必符合流行歌的規律,但它自有一種粗糙、真實的美感。例如嘲諷黨國體制的〈老鼓手〉;有著民族主義義憤的〈紅毛城〉,以及以楊逵的詩所譜的曲〈愚公移山〉。

李雙澤留下的作品數量不多,最有名的〈少年中國〉和〈美麗島〉,是直到他死後才傳唱開來,這兩首歌最早錄製的版本是胡德夫和楊祖珺聽聞李雙澤的死訊,連夜借台北「稻草人」西餐廳的現場器材錄下來,趕在隔天李雙澤告別式現場播放。〈美麗島〉起先算不上抗議歌曲,它是一首溫暖勵志的歌,底稿來自女詩人陳秀喜1973年的詩〈台灣〉。〈美麗島〉整個情感是明亮而溫暖的,它也是李雙澤短短作曲生涯中寫過最好的旋律,非常適合大合唱。1979年,楊祖珺在新格唱片出版的第一張專輯收錄了〈美麗島〉的錄音室正式版本,但才發行沒多久就被有關單位盯上,唱片公司發現楊祖珺「有問題」,因為她常常去工廠唱歌給女工聽、在榮星花園辦「青草地演唱會」,被當局認為是要搞大型群眾運動,儘管她只是很單純想幫助雛妓募款,沒想到就被扣上了「搞工運、鬧學潮」的帽子。唱片公司在發行兩個月後主動回收這張唱片,廣播電台也都禁播這張專輯。

之後不久,楊祖珺因緣際會加入了黨外陣營。那年頭,黨外雜誌一天到晚被查禁,一被查禁就要趕快換個新的名字再出一本。《美麗島》雜誌的命名,是因為周清玉聽過楊祖珺唱這首歌,覺得很適合當新雜誌刊名而定案的。1979年12月,《美麗島》雜誌社在高雄發起遊行,軍警跟遊行群眾爆發衝突,演變成台灣戒嚴期間最嚴重的群眾事件,之後這首歌就被徹底查禁,到1987年解嚴才解禁,從此「美麗島」三個字就和那個時代的政治社會氣氛糾扯在一塊、掛上了悲壯的光環。

楊祖珺的老戰友、民歌手胡德夫則投入原住民運動,於1984年創辦「台灣原住民族權益促進會」,兩人都徹底告別了主流樂壇,成為對抗當權的運動者。胡德夫的作品幾乎都和土地、人權、尤其原住民的處境有關。他們的歌在當年沒有發行的管道,也沒有演唱的機會,只能在一小撮人中間流傳,2005年胡德夫出版專輯之後,才有機會讓更多人聽到。

從李雙澤開始,楊祖珺、胡德夫走出一條原創歌曲的「現實主義路線」,並且在戒嚴時代漸漸與政治運動、社會運動結合,這些歌在當年無法透過大眾媒體傳播,幾乎不可能介入主流市場,只能透過地下管道流傳,它們對於大部分流行音樂聽眾的影響有限,只能夠在多年後重新回顧、重新挖掘。即使如此,它們仍對一小撮「關鍵份子」產生了難以估計的影響力。

「抗議歌手」羅大佑

講到以流行歌曲表達異議與時代感,當然不能忘記羅大佑。羅大佑當年被很多人貼上「抗議歌手」的標籤,他第一張專輯《之乎者也》(1982)有好幾首歌用嘲諷、控訴的方式描述社會現象,比方說他的成名曲〈鹿港小鎮〉,其中的憤怒,來自對那個再也喚不回的老台灣的溫情凝視——台灣變得太快,童年記憶都不見了。從這首歌,我們感受到那個年代台灣社會迅速現代化,人口大批從鄉鎮往都會移動,整個產業結構迅速從農業時代走向輕工業、製造業、乃至於服務業主導,生活步調變快,新鮮的事情愈來愈多,人際關係和公共事務也需要更新鮮的語言來描述。這與當時以《漢聲》雜誌為首,掀起「古蹟保護」的意識,和鄉土文學論戰引發的鄉土意識都有關聯,另一方面也讓人聯想到1970年代藝文圈關注的「素人藝術家」:畫畫的吳李玉哥、洪通,和彈月琴的陳達。

羅大佑第二張專輯《未來的主人翁》(1983)的時代感更沉重,其中的歌曲〈亞細亞的孤兒〉歌名來自吳濁流的同名長篇小說,〈亞細亞的孤兒〉歌詞沒有任何一個詞提到台灣或中國、沒有一句歌詞落實在當下的人事時地物,錄音師徐崇憲為這首歌創造了澎湃的音場:打擊樂器是軍鼓,中間有震撼力十足的嗩吶獨奏。它算不算抗議歌曲我不知道,但它確實寫出了台灣流行音樂史無人能及的深度和厚度。

羅大佑的出現,把台灣流行樂語言的深度、編曲的質地以及與搖滾結合的可能都帶到前所未有的境界,但後來能夠接下這個包袱的人很少。重新理解羅大佑的貢獻,應該明白那遠遠不該只是「抗議歌手」的標籤,而是他對於音樂的技術實踐是有膽識的,他的歌詞語言質地是嶄新的,他的歌讓我們充分感覺到:可以告別早期「群星會」時代一脈流傳的歌廳味、綜藝味、也可以洗掉「民歌」時代學生氣質的文藝腔,台灣流行歌曲可以走入「世故」,可以有文藝的底氣,思想的深度,並且有搖滾的能量。

解嚴之後,音樂人在抗議現場

1987年台灣解除戒嚴,它是政治、社會、經濟、文化全面鬆綁的轉捩點,壓抑多年的本土意識,在後解嚴時代終於有了一吐怨氣的空間。而音樂人直接參與社會運動,藉由音樂表達、推動其政治主張越來越常見,雖然仍有可能因電台與電視台的自我審查而遭拒絕播放,但已不至於受到像楊祖珺與胡德夫當年那樣嚴厲的打壓。

由王明輝、林暐哲、陳明章、葉樹茵、陳主惠、司徒松等人組成的「黑名單工作室」在1989年出版台灣第一張「台語搖滾」專輯《抓狂歌》,意義特別重大,「黑名單工作室」從命名便能看出強烈的政治企圖。《抓狂歌》發行第二年爆發「三月學運」,「黑名單工作室」錄製了一卷聲援的卡帶《憤怒之愛》,收錄了兩首歌:國語版叫〈我們不再等〉,台語版叫〈感謝老賊〉。這卷卡帶於學運現場中散發,黑名單工作室的成員也到現場帶領學生同聲齊唱,這大概是「黑名單工作室」真正的「抗議歌曲」。

台灣第一張自我標舉「抗議歌曲專輯」是朱約信在水晶唱片發行的民謠專輯《現場作品-貳》(1991)。朱約信大概可以算是台灣戰後第一個立場鮮明的抗議歌手,無數學運、工運、政見發表會的場合,從1988年520運動、1990年三月學運、郝柏村擔任行政院院長之後的「反軍人干政大遊行」、廢除刑法100條運動等等,都可以看到他拎著一把破吉他出現,唱著詼諧、辛辣的抗議歌曲。

在朱約信之後,更全心投入社運現場的,是成立於1996年的「黑手那卡西工人樂隊」。核心成員陳柏偉在大學時期就上街參與社運,後來組成的「黑手那卡西」也與工運團體結合的非常密切。他們一直以來都是用非常貧窮拮据、DIY的方式錄專輯,到後來,更盡量以集體創作、而非「由上而下」的形式,和勞動者一起合作寫歌,鼓勵集體協作,最後成果就是「黑手」的作品,主要包括《福氣個屁》(1997)、《台灣牛大戰WTO》(2003)和《黑手參》(2009),以及許多與社運團體、弱勢團體共同協作的合輯。這些作品不見得曲曲悅耳動聽,但整個作品的成形,就是一場社會實踐的過程。

另外一個偉大的樂團,以客語演唱的「交工樂隊」,也是從社運──1990年代美濃「反水庫運動」──誕生的團體。這群到城裡讀書的孩子,本來在淡水組了叫「觀子音樂坑」的樂團,後來改組成為交工樂隊。交工樂隊不只要寫出足以凝聚士氣、鼓舞鬥志、適合在街頭合唱的歌,他們對音樂美學的要求也非常高,《我等就來唱山歌》是一張用音樂記錄反水庫運動的專輯,他們把美濃的菸樓改裝成錄音室,竟然在裡面創造出非常厲害的音場。交工樂團的作品《我等就來唱山歌》(1999)、《菊花夜行軍》(2001)不只是社運歌曲的集結,更是有著聲音美學企圖的深度田野紀實的史詩專輯。

交工樂隊解散之後,單飛的林生祥和鍾永豐繼續合作,其他團員改組「好客樂隊」,各自都交出非常好的成績單,交工樂隊以音樂介入社會的理想並沒有消失。承襲包括交工樂隊以來的「社會寫實」路線,台灣也出現了幾組團體,直言不諱批判社會現實,甚至經常出現在運動抗爭現場。比方玩混種語言嘻哈的「拷秋勤」和民謠搖滾組合「農村武裝青年」。「農村武裝青年」的專輯《幹!政府》(2008)、《還我土地》(2009)、《幸福在哪裡?》(2013),從標題就能看出他們關注的面向──都更、環保、土地正義。

講到土地與環保相關的社會運動,原住民運動中也時常聽到他們運用音樂作為運動中最有力的感性表達方式:例如反核運動──巴奈早在反核尚未成為年輕人關注的主流話題,就已經在唱反核歌曲,全力投入反核廢料運動;杉原海岸的美麗灣事件算是近來很受矚目的土地正義運動;原住民青年歌手桑布伊近來投入卡地布部落的反遷葬運動;達卡鬧也出版了以「八八風災後的南迴詩篇」為主題的專輯。這些題材不見得能獲得主流媒體關注,對這些創作者而言,卻必須用音樂來紀錄、表達那些沉痛的集體創傷。

近十年來抗議現場的歌曲

這幾年在社運現場,我常常好奇台灣年輕人會選哪些歌來唱。反核大遊行中,我看到年輕女生在宣傳車上唱吳志寧為父親吳晟詩作譜曲的〈全心全意愛你〉,也有好幾個年輕人彈吉他合唱〈貢寮你好嗎〉。此外,「滅火器」的〈晚安台灣〉、張懸〈玫瑰色的你〉也是常常在街頭傳唱的新生代創作曲。

異議歌曲在台灣是條緩慢發展的道路,在2000年之前累積的作品相當有限,直到最近五年才出現許多,這和大時代的狀態、原創歌曲傳播的網路平台都有很大關係。像「滅火器」樂團在反服貿運動期間演唱的〈島嶼天光〉,一般媒體的音樂節目不可能會播,它甚至在當時連CD都還沒有出,但它注定會是青年世代的2014年度歌曲。也就是說,藉著運動現場、網路作為平台,廣為傳播,這些歌曲甚至比透過廣播和電視還有力量,唱得還更響亮──這就是這一代青年與前世代的最大差別。

得獎作品

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。