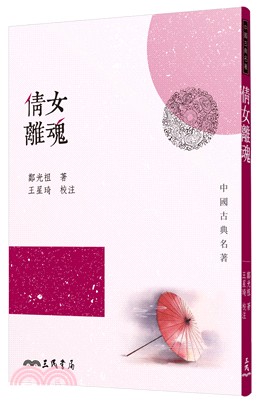

引言

應該說鄭德輝的倩女離魂雜劇(以下簡稱為「鄭劇」)與陳玄祐的傳奇文離魂記(以下簡稱為「本事」)並非單純的所謂「互文闡發」。前者視閾開闊,切入角度獨特,故事情節展開自然而然,與志怪和傳奇畫開明顯的界限;而後者發端突兀,尚未脫卻「搜奇記逸」,旨在實錄的影子。前者敘述婉轉曲折,描寫細微生動;後者文字簡約,敘事粗略。前者人物形象鮮明,心理活動細膩真切;後者人物形象神秘、閃爍,幾無心理活動描寫。這並非是貶斥唐人傳奇,因時代不同,形式體例的各異,產生了如此的差別。唐人小說在文學史上自有其重要的意義,但作為「行卷」風氣的產物,其局限性也是自不待言的。總之,鄭劇只是取了本事的基本框架,經過天才地再創造,完成了一本戲劇史上的不朽傑作。

我們來看鄭劇的重寫(或言再創造)與本事的諸多不同之處。首先,戲劇是衝突的藝術,危機的藝術。二者間戲劇性衝突焦點有著根本的不同。本事中倩娘與王宙是青梅竹馬,張鎰覺得外甥「幼聰悟,美容範」,曾口頭期許宙曰:「他時當以倩娘妻之。」此時兩個孩子尚未長成,鎰之期許是單方面的,率意的。後來許婚於賓寮,亦可見其昔日許宙不過是隨便說說,事後並沒有當真,甚至可能早已忘了自己不經意的許諾。特別是「家人莫知其狀」一句,即鎰與家人全然不知宙與倩娘互相屬意,「感想於寤寐」。按古代禮數,哪怕是指腹為親,必須是雙方家長面對面定奪,君子協定也好,立紙文書也罷,都是算數的。而單方面口頭期許,不能構成有效契約。故鎰答應賓寮之求,不能謂是對王宙的悔婚。在鄭劇中,情況則完全不同。王文舉與張倩女原是有婚約的,即指腹為婚。在楔子中,老夫人說得十分清楚:「先夫在日,曾與王同知家指腹成親。」王文舉也明言因父母雙亡,張家伯父下世,未曾完婚成親,並稱自己「一者待往長安應舉,二者就探望岳母」。結果是倩女一見王文舉,「神魂馳蕩」,情不能已,對於母親意欲悔婚,怨忿有加。如果說本事的矛盾衝突是一對有情人與食言(僅只是食言)家長(張鎰)之間的對立,如上文所述,那麼這種衝突是乏力的。鄭劇則是張母視王文舉父母雙亡,家道中落,以張家三輩兒不招白衣秀士為名,有賴婚之意。如此,矛盾衝突就提高到了等級制度與門第觀念的層面,青年男女追求婚姻自主、愛情自由,與封建家長恪守禮教觀念之間不可調合的矛盾衝突凸顯出來了。

其次,鄭劇中由於主要矛盾的展開,也帶來了一系列的次生矛盾,如倩女怨懟母親,與老夫人之間母女情的生忿。又如倩女自我內心的矛盾衝突,似尤為激烈,即擔心兩種結局都是悲劇的焦慮:一是王生得官另娶,所謂「別接了絲鞭」;一是王生落第,老夫人徹底毀棄婚約。「他得了官別就新婚,剝落呵羞歸故里」(第三折〔鵪鶉〕)。這種焦慮與糾結劇中寫得相當充分,第二折中數曲可證。且看其中一曲:

〔東原樂〕你若是赴御宴瓊林罷,媒人每攔住馬,高挑起染渲佳人丹青畫,賣弄他生長在王侯宰相家。你戀著那奢華,你敢新婚燕爾在他門下。

倩女這種對自己前途命運的憂慮,是基於對老夫人的不信任,也是對未婚夫王生的擔心,宋元間的士子,因了仕途亨達而拋妻棄子者並非罕見,戲曲作品中(特別是南戲)之所以那麼多的「婚變戲」,反映的正是當時的一種社會現象。深入一層探討,倩女的靈魂出竅,追隨王生而去,固然是因為愛得深切,恐怕這種擔心的焦慮也是動因之一。看她向王生的表白,就很能說明問題:

〔拙魯速〕你若是似賈誼困在長沙,我敢似孟光般顯賢達。休想我半星兒意差,一分兒抹搭。我情願舉案齊眉傍書榻,任粗糲淡薄生涯;遮莫戴荊釵,穿布麻。

這是假設王生應舉落第,也要夫妻間患難與共,絕不分離。是一種決心,也是一種態度,更是一種誓言。到了第三折,王生遣張千往衡州送信,病中的倩女身聞得王生將攜一小姐而歸,誤會他另婚別娶,痛苦萬分,將喜書看作是「比休書多了箇封皮」,〔哨遍〕以下,連用六曲,反反覆覆,寫盡了內心的愁苦、怨忿與悲哀,劇作家將倩女這個心結著意渲染,貫穿於前三折,是耐人再三尋味的。軀體在現實中,病懨懨且愁苦不堪,內心掙扎著,似乎沒有希望,沒有出路;靈魂在理想中,「做著不怕」,任情遂性,彷彿前程花開滿路,錦繡成堆。此等寓意將現實的殘酷與理想的美好揭示得何等深刻!

再次,在本事中王宙對倩娘「亡命來奔」的態度是「驚喜發狂」,「欣躍特甚」;而在鄭劇中王文舉對倩女「一徑的趕來」竟然是怒氣詾詾,說什麼「聘則為妻,奔則為妾」,「你今私自趕來,有玷風化,是何道理」?如何理解王生既愛倩女,卻出此言呢?兩個作品中的人物形象又何以如此大相逕庭?我們這裡須作一點簡單分析:本事的故事背景是武則天天授三年(西元六九二年),實際上天授只有兩年,西元六九二年已改年號為如意,即天授三年也可稱作如意元年。八十多年後的大曆末年(西元七七八),陳玄祐聞得故事始末,將其記載下來。故事發生在初、盛唐時期,撰為傳奇則是中唐時期了。我們知道,唐代較宋以後是很開放的,在兩性交往中並非像後世那麼禁錮。陳寅恪先生說:「吾國社會風習,如關於男女禮法等問題,唐宋兩代實有不同。」此所謂不同,指唐代禮法寬鬆,宋以後則嚴格。先生又舉日本為例,謂「其所受影響最深者,多為華夏唐代之文化,與中國今日社會風氣經受宋以後文化之影響者,自有差別。斯事淺顯易見,不待詳論也。」 明乎此,庶幾可理解何以王宙見倩娘來奔,頓時表現出大喜過望之神情了。陳寅恪先生還論斷道:「唐代自高宗武則天以後,由文詞科舉進身之新興階級,大抵放蕩而不拘守禮法,與山東舊日士族甚異。」 本事故事背景恰在武則天時期,如此,王宙之舉動似更好理解了。再看鄭劇中倩女之魂追趕到王文舉之後,王的表現,是不是有些酸腐的頭巾氣呢?之所以如此,首先是時代不同了。鄭劇雖不曾交待故事發生的時代背景,然劇作家生活在元代,他的思想觀念承襲的是漢族士人傳統,即宋以後正統的、以儒家倫理觀為主導的處世原則,王文舉的態度當是德輝倫理觀念的折射,或者說人物形象的塑造,自覺不自覺地流露出劇作家的潛意識。文學作品無法脫離開所由產生它的時代背景,包括狀元及第、衣錦還鄉的大團圓結局,都不過是元代士人普遍的夢幻和希冀,自然也是劇作家的願望和理想。鄭劇中王文舉這個角色雖由正末扮演,卻戲分兒不多,受到元雜劇形式體例的限制,人物形象塑造有些模糊,性格也不夠鮮明,但他似乎有劇作家思想意識的影子,同時也依稀透露出時代的烙印。元代士人於科舉路斷的大背景下,懷念和嚮往科舉進身制度,一方面不願與元蒙統治者合作,一方面又六神無主,即便是側身勾欄瓦舍,或隱逸山水林泉,心地裡仍守望著漢民族傳統文化。鄭劇中的王文舉形象意義在此。

至於張倩女形象,則是劇作家著意刻劃的一個帶有早期民主意識,勇於追求自主婚姻愛情的女子形象,尤其是魂旦形象,「本真情」,敢做敢當,潑辣,執著,寧折不屈,儼然後世女權主義鬥士,亦彷彿市井間的倔強女子。倩女魂魄是象徵性的,同時也是具體的、實在的。她的出奔,屏障是多重的。官宦貴家的千金小姐,自幼必受傳統禮教思想教育與熏陶,這是她首先要面對的心理上的掙扎;老夫人的拘箝與間阻,封建禮教勢力的壓抑與脅迫,籠罩在她的頭頂;特別出乎她意料之外的,是王生迂腐的態度,居然也構成了一種阻撓她的合力。然而,所有這一切,都被她毫不猶豫地衝決了。既邁出了這叛逆的關鍵一步,便絕不回頭,「凝睇不歸家」!倩女魂魄形象,折射出劇作家思想的另一面,即對宋明理學思想強有力的抗拒。南宋以降,理學思想大行其道,入元後甚至被尊為官方哲學。而它的極端化卻又激起了一股逆反的思潮,隨著市民階層人性的覺醒,市民文學蓬勃興起,文人雅士紛紛染指俗文學創作,以戲曲、小說和說唱文學為代表的敘事性文學作品呈現出一派嶄新的、生機勃勃的局面。荷蘭著名漢學家高羅佩(R. H. van Gulik, 1910-1967)在他的秘戲圖考英文自序中曾說過:「中國人希望在藝術與文學中盡可能回避愛的色欲外表,這一點是值得讚許的」;「但不可否認,中國人走向了另一極端」。此所謂「另一極端」,乃是指對正當的愛欲採取禁忌與壓抑的做法,高羅佩將其稱作「虛情矯飾」。他指出:「虛情矯飾在唐代(六一八—九○七年)和唐以前實際上並不存在。虛情矯飾可溯源於宋時期(九六○—一二七九年),當時,在古老的儒家經典的再檢驗下,男女有別之古義,被頭腦狹隘的學者們所誤解。這種固執的態度在元朝(一二八○—一三六六)期間有所鬆弛。中國人在戰鬥中的失敗和在蒙古人奴役下的苦難生活,引起了一種輕浮娛樂的反應,於是中國的劇本和色情小說繁榮起來。」 高羅佩看到了元代禮教禁錮鬆弛的一面,但對所以鬆弛的原因卻未加細究。如果說宋儒們所建立起來的理學(或稱道學),其中確有「頭腦狹隘的學者」種種誤解和保守,那末元代的思想家則相對比較開放。北方的許衡、劉因;南方的黃震、鄧牧、吳澄等,都是有代表性的。他們與此前皓首窮經的儒生們不同。如許衡就將「中」理解為「隨時變易」,謂「時既不同,義亦隨異」(許文正公遺書語錄下讀易私言)。而黃震則認為「聖人亦與人同爾」(黃氏日鈔讀論語十五志學)。這就在宋明理學與明代王學之間架起了一座橋梁,亦開泰州學派「百姓日用之學之先聲。」王艮說:「惟皇上帝,降『中』於民,本無不同,鳶飛魚躍,此『中』也。」(王心齋先生遺集卷一語錄)即所謂「天性之體,本是活潑」(同上)。人的饑餐渴飲,男女之愛,正是活潑潑生機盎然的「天性之體」。

社會思潮的激蕩與感染,出入勾欄和作為小吏而接觸底層的經歷,德輝的天性遂被激發出來,他的詞曲天賦隨之得以充分的展示,一發而不可遏止。顯然,他的思想觀念似乎是矛盾的。倩女形象,尤其是倩女魂魄形象是他的一面,而王文舉形象則是他的另一面。他在劇中調合了這種矛盾,這便是王文舉的妥協—按老夫人的嚴命去求取功名,以及爭執之後同意攜倩女(魂)一道上朝取應。這是頗為耐人玩味的。由於旦本戲體制的約束,鄭劇只能由正旦和魂旦主唱,正末只有賓白,即所謂「女強男弱」,故完整的倩女形象無疑是鮮明的、立體的、光彩照人的。特別是以超現實的魔幻手法描摹的魂旦形象,亦幻亦真,妙絕天人,奇絕而浪漫,詭異而美麗,在元雜劇中獨樹一幟。