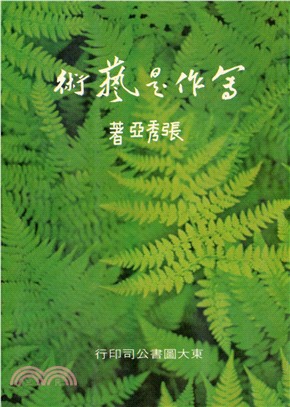

商品簡介

「賀新郎」最讓人玩味之處在於「賀」字──如果「新郎」是作者對自我的期許與祝福,那麼,「賀」的主體又是誰?我認為這個動詞某種意義上指陳出他長年以來作為一個故鄉書寫的觀察者位置:「賀」使作者的自我在這裡裂解為二,兩個富閔悟空猴毛般地變現。而書寫者彷彿掉落出紙紮人偶外的主體,將自我指稱為一個客體來道賀:一位新郎,新人──新長成的人:對那將要成為「新人」的「我」作揖道賀。這一彎身,既是告別,同時也是新生的開始:彷彿喜喪的最後總要用一串鞭炮來作結。

───言叔夏,作家/東海大學中文系助理教授

楊富閔是一個有志於鍛造獨特文體,對書寫仍懷抱信念的說故事的人。他的文體綜合抒情風格和本土主義,幻想與現實,告白體乃至地誌書;他的信念奠定於對世界的「愛」。文體的持續生長讓楊富閔的故事有容納、反思各種異質的超彈性,而「愛」的能力則使他仍信守書寫對於真誠的承諾。《賀新郎》是楊富閔的十年自選集,當為認識這位大內楊先生的最佳管道。現在,讓我們掌聲歡迎——楊富閔。

──鍾秩維,臺灣大學臺灣文學研究所博士

楊富閔很會說故事。藉由《賀新郎》收錄的十七篇作品,他帶領讀者走進他的家鄉大內,跟他一起經歷成長的起伏。不論是祖孫二人趴在陽臺乘涼,還是與友人成群結隊在三合院放煙花,富閔娓娓道出鄉土生活的點點滴滴。日常的細節在《賀新郎》中交織出非常的情感,既讓人對大內的風土人情嚮往不已,同時又使人因鄉親的生死老病而感慨傷懷。在悲喜交集之間,我們看到富閔遣詞用字的靈巧,也看到他對感知世界有着細膩的把握。

──許明德,哈佛大學東亞語言及文明系博士

楊富閔是二十一世紀臺灣文學最具代表性的作家之一。《賀新郎:楊富閔自選集》收錄作者二○一○—二○二○此一時期的關鍵創作。全書選錄十七篇作品,打破文類規約,故事自由串流,除了是楊富閔文學生涯的縮時攝影,同時也是作者十年以來的心靈截圖。

楊富閔說:「這十七篇文章,彙整成為一本新書,它將內建一個時間性的敘事理路,我覺得這個理路是文章自己手牽手,自己走出來的。我們可以看到一支空間從三合院出發,時間跨越世紀的失散隊伍,人物散在護龍、無尾巷、芒果園、曾文溪堤。我列隊其中,一下脫隊,一下乖乖排好。有時拿著手機側錄,有時東張西望,有時大開直播,有時就只是隨隊低頭默默地走。」

《賀新郎:楊富閔自選集》全書一氣呵成,充滿作者對於文體追求、形式摸索,乃至內容生產的繁雜思考,而文學創作的基本單位──語言文字,則是選集收錄的美學準則。《賀新郎:楊富閔自選集》更是一份來自富閔的文學契書,對於文學創作的超前部署,熱情預約臺灣文學的下一個十年。

本書特色

★ 《賀新郎》為金鐘優質戲劇《花甲男孩轉大人》、強檔賀歲國片《花甲大人轉男孩》、《臺灣歌劇:我的媽媽欠栽培》之原著作者楊富閔回顧自己十年創作的自選集。

★ 《賀新郎》選錄楊富閔文學歷程的代表作品十七篇,一方面帶領讀者穿越楊富閔十年以來的文業長廊;與此同時,透過打散重編,全書除了宛如為一則全新的長篇故事,亦彰顯了楊富閔文學的另類視野。

★ 《賀新郎》是楊富閔對於「當代」/「文學」的提問與回應。

作者簡介

一九八七年生,臺南人,臺大臺文所碩士,研究興趣為文學寫作與教育。目前為臺灣大學臺灣文學研究所博士候選人。臺大中文系、清大中文系與東吳中文系兼任教師。

曾獲「二○一○博客來年度新秀作家」、「二○一三臺灣文學年鑑焦點人物」;入圍二○一一、二○一四年臺北國際書展大獎。部分作品譯有英、日、法文版本。二○一九年擔任國立聯合大學駐校作家。

專欄經歷:《中國時報》「三少四壯」、《自由時報》「鬥鬧熱」、《聯合報》「節拍器」、《印刻文學生活誌》「好野人誌」、《幼獅少年》「播音中」、《皇冠》「貴寶地」。

創作出版:小說《花甲男孩》、散文《解嚴後臺灣囝仔心靈小史》、《休書:我的臺南戶外寫作生活》、踏查筆記《書店本事:在你心中的那些書店》, 以及概念創作《故事書:福地福人居》、《故事書:三合院靈光乍現》。編選《那朵迷路的雲:李渝文集》、《臺灣現當代作家研究資料彙編:李渝》(皆與梅家玲、鍾秩維合編)。

二○一七年原著小說《花甲男孩》展開系列跨界改編,推出電視、電影與漫畫版本。二○一九年《我的媽媽欠栽培》由臺北市立國樂團、TCO合唱團與無獨有偶工作室,聯手製作為《臺灣歌劇:我的媽媽欠栽培》。

喜歡臺語歌、舊報紙與酪梨牛奶。持續努力寫成一個老作家!

目次

推薦序 自己的新人:讀楊富閔自選集《賀新郎》 言叔夏

推薦序 界限、溝通與愛:楊富閔的寫作 鍾秩維

暝哪會這呢長

三合院靈光乍現──古厝埕斗的同框敘事

逆天的人

曾文溪之戀2020

我們現代怎樣當兒子

為阿嬤做傻事

纍纍──大西仔尾的故事

我的媽媽欠栽培

機車母親

我在臺南做囝仔

世界中:失去聯絡

21世紀的試膽大會

鬧廳:超高清失散隊伍

河床本事──內在的國土

破布子念珠大賽──搞剛的書寫

字幕組創作課

大內楊先生十二位

〔附錄〕賀!這個新郎:楊富閔、許明德的越洋文學對談

書摘/試閱

暝哪會這呢長

現在,我們祖孫三人正坐在發財車上。緊緊依攏相偎,把全世界擋在車窗外。

現在,我們正準備離開大內。

大內無高手,惟一姊,惟阿嬤。

我開始在姊接的部落格留言是在去年夏天,芒果花開水水的季節。我們的故鄉──臺南縣大內。四界攏是花香味,花香味沿著曾文溪水從玉井走幾個彎道飄至大內,讓我想起亦是去年夏天大伯公的葬禮,送葬隊伍內人手一枝香水百合天人菊向日葵的走在鄉境村路上,香味貼緊了我們麻衣麻帽與頭披,上百子孫們按輩分順序,以各色孝服標記身分,一路過廟過橋過路邊人家的到火葬場,我與姊接並排送葬隊伍最後頭,新生代,連孝服都不穿。

我開始習慣每個星期五晚上十二點在姊接的部落格「大內兒女」留言,與她保持聯繫,我企圖張開一面家族血系的網,想在虛擬世界把她撈回大內岸邊,於是我手邊有了四張訃聞。分別是二○○○年的曾祖母楊陳女、二○○二年的大伯婆楊陳懷珠、二○○五年的大姑婆鄭楊枝,至最新一張二○○七年大伯公楊永德。我以這群同姓氏先輩之名留言,隱藏身分卻不斷介入敘述,我仰仗亡魂輩的身分背景感到安心,卻不停的加入我的口氣與回憶混淆視聽,我想要撈回這個棄家而走的姊接,像託夢、像陰魂不散般在「大內兒女」與姊接對談—關於她決心當個不孝女這檔事。

「不孝女!女孩子不嫁是要留在家裡當虎姑婆是不是!?紅閣桌上是沒在拜姑婆的!她死後看誰要去拜她!沒得吃!去做孤魂野鬼!」大內一姊每天下午五點在三合院前復健時,小學生般默背課文的念一遍給我聽。

我說:「阿嬤!妳真三八!煩惱姊接做鬼還會肚子餓!姊接在處罰妳!真正不孝啦!要妳逐工攏要想她一次!不孝不孝!」

阿嬤是我的大內一姊,大內無高手,惟一姊。

八年來,我們三合院以極恐怖的速度連辦了四場葬禮,走了了啊,大內一姊總說:「早前埕上不時攏有人影,現在連一隻貓攏無,攏走了了啊。」

我說:「阿嬤,但是妳現在就是尚大的!妳講的話尚大聲!尚準算!」

姊接與我從小就是大內一姊帶大,她是典型的做田人,典型的那種不是很高,膚質卻黑的很健康的阿婆,她的臉從每個角度看都像極了大內鄉朝天宮的那尊媽祖婆,肥嫩啊肥嫩,真慈悲,可她也是個難搞的女人,我們三合院內沒人敢惹到她,祖產分瓜,動輒幾百萬的土地賠償金,她一人代表我們這房去開會,聲頭真正親像雷公塊陳。她一生交手過的水果比男人還多,種出來的柳丁酪梨金煌與愛文往往是貨到果菜市場就被販仔包走,真實在。她三十歲就死尪,才生一個兒子,一路寡人拉拔兩個孫子到現在,我們不能算是沒錢人,因為我們相較同輩分且有爸媽照顧的同學而言,大內一姊對我與姊接的教養之路,可說是潮流極了。大內一姊總是很潮,她很潮的騎著一臺野狼125載我們上下課,儘管我們的三合院僅離大內國小一百公尺,她且在政府尚無規定騎機車需戴安全帽的年代,就要我們姊弟頭頂全罩式安全帽的跟她四界去,我無法忘懷她左腳打檔的姿態,以及引擎運轉聲中她既溫柔卻有點感傷的歌聲,那首〈暝哪會這呢長〉,大內一姊的唱功,套句星光大道的名言便是:「音準不重要,重要的是,唱歌就是在說故事。」大內一姊很愛唱歌。她唱的歌都只說一個故事,故事是她很潮的開著發財車載我們去善化學美語、去麻豆念私立中學、去永康吃麥當勞,去東帝士頂樓坐小火車,大內一姊為了讓我們能掌握語言的優勢,且不時教我們幾句日文,她是個很有遠見,且很有 guts 的阿婆,有一冬,姊接哭哭啼啼的從學校返回跟她投:「我不會算數學,老師叫我去死啦!」大內一姊正在埕上跟當時離婚住老家的大姑婆一起曬芒果乾,氣不過,一粒黑半邊的金煌芒果還握在手上就找老師理論去,她進學校尋教師辦公室門眼睛張大找姊接的導師,五公尺外,發現獵物,大內一姊金煌芒果就朝導師的身子丟下去,拉大嗓子:「妳憑什麼叫我孫女去死!我是付錢請妳叫我孫女去死的喔!」大紅造型的導師像粒流汁的芒果回嗆:「妳是誰啊!」「我是誰,妳不去探聽看看,大內鄉朝天宮廟後,姓楊的,恁祖母叫蔡屎啦!阮尪姓楊,我叫做楊蔡屎啦!妳準備剉屎了啦!」我深深記得大內一姊的氣勢讓整個辦公室都硬了起來,真的沒人敢惹她。我還記得小學某一年,大內一姊老早熱車等著下午四點放學的姊接與我要去臺南市,那時候還沒死的大伯婆見了我們要進臺南,便直以為是要去醫院探病,以至於入夜返家後見著我們都有點紅腫的雙眼遂更篤定某某人的病況恐怕不樂觀,其實直到大伯婆死前我都沒機會跟她說明:「那一工,阮阿嬤駛車載阮去看《鐵達尼號》啦!」 (那群老人們進城的機會總是少,最常去的可能是奇美或成大醫院,或事業有成在臺南市買房定居的兒家。)便會有人問及我們的父母,據大內一姊的發言:「他們都在美國,他們很孝順,給我錢照顧你們姊弟,只是沒時間轉來臺灣。」(多少年後我才發現,我們從不使用爸媽字眼,太陌生了,遂也成為掉字的一族。)

於是每年母親節,我與姊接便會手工一張卡片獻給大內一姊說:「阿嬤!祝妳阿嬤節快樂!」(大內無高手,惟一姊,惟阿嬤。)

我們祖孫三人誰看來都像是被孤立了,據守在三合院的右護龍。十年來,三合院連辦了四場葬禮,連大內一姊都說:「下一個該不會就輪到我了?」曾經喧鬧的院內,如今走了了啊,剩下我們祖孫三人,站崗般的護著這老土地,無消無息。

然姊接卻樂觀地說:「是我們在排擠全世界啊!」是的,排擠全世界。這句話還真學得大內一姊的幾分神似,見證孫子也不能偷生。也是後來我才知道,姊接決定排擠全世界。

是某個星期五晚上十點多,我們的鄉已經入睡,我與大內一姊還神智清明地在收看星光二班總決賽,我們都賭梁文音會拿下冠軍,可大內一姊在看見賴銘偉融合八家將與搖滾元素的表演後就改口:「我感覺神明到現場了,這個古錐古錐的查甫會贏。」大內一姊是星光迷,她開始看星光二班也是去年夏天的事,除了「星光大道」,她喜歡「型男大主廚」,說阿基師真古錐;她也看「大話新聞」,不時注意李濤的「全民開講」,她常常很激動的要 call in,卻又說浪費電話錢,我幫她辦了一支亞太的手機,買一送一,我也拿一支,網內互打免錢,好讓我方便找到她,她的手機鈴聲是周杰倫的〈霍元甲〉,霍霍霍霍,很吵,這樣大內一姊才聽得到。其實她已經快變成宅女了,時間這麼多,那是因為大伯公出殯那天她沒送,一人在三合院內發落大小事情,儼然已經是三合院內的首席發言人,這下她最大了,根據大內一姊的說詞是她忙著換上新春聯時沒站穩,整人翻身跌埕上,老人禁不起跌,現場工人連忙送她到麻豆新樓醫院,我們送葬回來之後,大內一姊已經上好石膏且手握著扶椅在院內大小聲了。「你們大伯公要帶我一起走,沒那麼容易!」這是後來半年,我因為在家等候兵單,陪她做復健時她總是掛在嘴邊的,聽久了,偶爾還會錯覺她是在埋怨大伯公沒有順便帶她一起走。

那一夜,星光二班的冠軍還真是表演八家將的賴銘偉,名次公布時大內一姊已經在沙發上睡很深,我輕輕搖醒她,扶入臥房。我說:「第一名是賴銘偉耶!阿嬤妳猜對了,甘是媽祖婆跟妳講的?」「媽祖婆早就在睡覺了,是你大伯公大伯婆站在門口跟我說的。」她認真指著門外一角,帶著惺忪雙眼的口吻有點像喝醉了酒,她語氣有點硬,倒像是說:「我叫他們不准進來。外面站著就好!」

大內無高手,惟一姊,惟阿嬤。

我登入無名小站來到姊接的部落格「大內兒女」。像是我們不說開的默契,她每個星期五固定 po 上一篇新的網誌,或多或少的述說近況,姊接知道我會來看,然後我再扮演一個說故事的人,婉轉的傳達給大內一姊。曾經我們祖孫三人無話不談,繫守許多不能說的祕密,如今我們連說話都像隔著一個世界,好的時候親像在說夢話甜甜的,歹的時候袂似交代遺言。我們都說得假假的,聽得假假的。

我點進姊接新寫的網誌,標題做〈偶像〉:

學生今天模擬考作文,題目叫做偶像,有學生問:「老師的偶像是誰?」

學生私底下跟我打小報告,說同學間流傳老師跟和尚在交往。有人看到我出沒在臺中公益路的誠品書局……和一個光頭的男人。

讀畢,我趕緊以大姑婆之名鄭楊枝留言,回應姊接的偶像。

我們姊弟的偶像別無他人。妳應該還記得大姑婆是阿嬤一人開車到佳里鎮給護送回來的,再晚一點,很可能就要被踹死了。大姑婆四五十年婚姻伴隨著一個暴力傾向的男人,那個年代的女人離婚事怎麼能說,被夫婿照三餐打的恐怕也不只大姑婆。但妳知道的,阿嬤不是好惹的,她雙手交叉胸前拎著鑰匙鏗鏘地響,一進對方家門先給那男人三耳光:「阮兜的查某不是嫁來乎你打耶!沒什麼好講,人阮帶走!」我們躲在後車篷一路也跟著到佳里鎮去看熱鬧,回程路上,還不斷安慰淚流滿面的大姑婆,姊接,妳忘了嗎?妳的偶像就是我的偶像啊……

然後,謝謝妳告訴我妳人在臺中。

鄭楊枝

不孝女的故事大內一姊天天都會說一遍,偶爾還會獻上一首歌當片尾曲,我陪著繞院埕復健練腳力,當她惟一的聽眾。這真是個多情的夏天。距離姊接決心與大內一姊對峙已過了一年多,今天的雷陣雨遲到,大內一姊的故事遂比雨先到。

「恁大姊實在真不孝,一定要嫁乎那個半仙啊,么壽和尚不知道跟恁阿姊怎麼洗腦,恁阿姊頭殼裝屎啦!走火入魔啦!卡到陰啦!才會不理我這個阿嬤啦!黑白信,信媽祖就對啦!」

「阿嬤,妳不是常常說媽祖婆攏在睡?」

「但是媽祖婆會清醒,恁大姊沒清醒!她根本就是乎那個光頭耶洗腦!沒路用啦!」

「但是那個光頭有很多信徒耶,也是在做善事,幫人開剖人生啊,親像電視講道的師父啊!電腦上他真出名ㄋㄟ!」

「安怎!恁們長大了!你也要跟恁大姊去信那摳光頭耶!當不孝男就對啦!電腦有毒啦!恁攏信電腦教啦!走火入魔啦!電腦無情啦!」

電腦無情,阿嬤有情。而我怎麼敢做不孝男。

姊接是去年在臺南市當實習老師時,上網結識了光頭耶,那時她就住家裡照顧大內一姊,關於那個光頭耶的故事,我都從說故事的人—大內一姊嘴裡,一步步、一天天聽來的。大內一姊說:那個光頭耶是個詐財斂色的神棍,姊接是被人家放符啊!姊接曾經帶光頭耶回家見她,光頭耶買來很多健康食品當伴手禮,她說那個光頭耶一看就知道活不久了,很不健康,運勢真歹,看姊接順利考上教師正職,要來轉運吸收阿姊的靈氣,大內一姊疑神疑鬼的說:「說不定被那個光頭的帶上床囉,可憐啦……」我從來沒見過光頭耶,但他卻像陰魂般周旋在我們祖孫三人的生活已經一年多,是的,一個不存在的、最熟悉的陌生人。大內一姊告訴我,姊接頭也不回就走了,那個光頭耶就等在我們家門口,她是氣到哭到親像早前阮阿公做他死去,丟下她彼當時,姊接心肝真狠!真無情。

這個故事是真的,因為姊接就這樣消失了,直到我在「大內兒女」的部落格找到她且開始隱匿身分和她對話,當她生命中的路人,也當一個充滿疑惑的弟弟,我才多少讀出,她為自己做的第一個決定。

我相信大內一姊,也相信姊接是個很沒主見的人,因為我們背後就有個沒人敢惹的靠山,讓我們從來不用做選擇。姊接容易被人牽著走、容易感動,喜歡聽悅耳的話,生得漂亮,越大越像章子怡。姊接人生的事似乎都被大內一姊寫好了,她乖乖當個符合老一輩期待的老師,然後嫁給大內一姊看滿意的男人。我總以為,大內一姊在這方面很不潮。我和姊接在部落格上互動的第一篇網誌名作〈暝哪會這呢長〉,彷彿注定重逢在大內一姊的歌聲。姊接像許多年輕人喜歡在部落格轉貼歌詞,附加音樂播放程式。她 po :

明明知影 你只是泊岸的船 也是了解 咱只有露水的情分

過了今夜 又擱是無聊的青春 這敢不是紅顏的命運

我閱讀歌詞,邊聆聽音樂程式傳來這首〈暝哪會這呢長〉。遂以大姑婆之名留言,鄭楊枝,我在鍵盤敲下:

妳離了阿嬤選擇自己長大。妳應該深深記得大姑婆的婚姻,也許更熟悉阿嬤總是掛在嘴邊的愛情故事,紅顏如大姑婆與阿嬤,如今如妳。我們都深知阿嬤不願被「壓落底」的個性,於是她可以奪回出嫁的大姑婆,甚至和曾祖母為了分家另起爐灶而在大廳大罵出口,把神主牌請走。阿嬤常常說:「做人要有規矩!」妳一定想起了阿嬤的紅顏故事,她與阿公更是露水情分、更是泊岸的船。她嫁進楊家短短幾年尪婿就被牛車壓死,她總怨恨彼當時跟阿公決定要去都市,曾祖母硬是要把他們夫妻留在鄉下,沒地討賺,艱苦啊,只好去開牛車。大伯公大伯婆真正可惡,欺負阿嬤,把那些賠償金全都暗起來,阿嬤說:「我一毛都沒拿到,死尪的是我耶!」

阿嬤只是怕妳嫁不好、被壓落底,尚驚妳是走火入魔,乎人騙去……

所以我該相信,我的姊接,這次為了愛,決定要搏命演出了?

鄭楊枝

當我漸漸釐清疑問,姊接的離家,其實是為愛出走。為誰而愛?神棍?和尚?邪魔怪道的半仙仔?大內一姊其實也是掉字一族,她可能不知道,這光頭耶最貼切的身分應該叫做—網友。

姊接不過是跟網友走了,一個疑似宗教人士的網友。

大內一姊走累了,要我拾藤椅給坐在院埕上,曬西落的陽光。南部日頭斜射三合院落的每個窗櫺與門口,照在閉門深鎖的大伯公家、照在昔日大姑婆起居的角間廂房、照在大內一姊的野狼125、她的發財車。我且跟著大內一姊席地而坐,仰頭靜靜聆聽大內一姊唱支歌:

明明知影 你只是泊岸的船 也是了解 咱只有露水的情分

過了今夜 又擱是無聊的青春 這敢不是紅顏的命運

那片從山區而來的烏雲消散,今天的雷陣雨就這樣悶在天尾頂,落沒來,親像大內一姊掛在目眶的目屎。鄉內四界真平靜,無消無息,無動無靜。

大內一姊常說,自從大伯公過身之後,咱這些親戚五十就越來越生疏,老的都老了,少年的都少在相借問,我常聽大內一姊感慨,彷彿她開口就是一部大內史。我忽然相信每個叔公嬸婆阿公阿嬤的一生便等同於一個鄉鎮的開發史、一部斷代的民國史、短暫的昭和史,而現今,他們又是走到哪一個時代了?

有時我甚至懷念十年來的四場葬禮,轟轟烈烈,看出一個家族的旺盛。葬禮的繁文縟節反倒讓平時疏離的我們有了表演的機會,我懷念我與姊接在曾祖母過世時和三十幾個姑姑堂姊們圍在大棺木旁真哭假哭的場面,那時候我們都忘了靈堂外的紛擾,只用心做一件事,那就是哭。我也懷念大姑婆出殯那天大內一姊又哭又唱的訴說大姑婆的運命與人生,在場的男男女女也像跟著活了一遍。我們都忽然有事可以做,而非茫茫渺渺於人世間。我們有家可歸,有棺可扶。我亦懷念大伯婆的告別式,三合院內表演的民俗團體,牽亡歌、電子琴孝女、鼓吹陣,以及入夜家族大小在三合院前繞一個大圈燒折合陰間上百億的紙錢。多麼懷念的送葬時光,次次我都不甘心的走在出殯回程的路,很怕這張以死亡之名牽起的大網就這樣散了、斷了。然後,再也無關。我們都哭就是哭、笑就是笑,沒有想過跟全世界站在同一個線上,更像是要排擠全世界。然而急速的死亡也急速帶著一個家族走向沒落,一個家族的沒落,往往牽動著一個老鄉的衰退,這些被忽略的老鄉,與那些早已無人祭拜的孤墳上面長滿的一季季芒花、那些眼神呆滯等在養老院群居視聽室看綜藝節目的老人有什麼差別呢?我們的大內如此孤絕,當鄰近的官田以總統以菱角聞名;當玉井以芒果進軍日本;當新市的科學園區帶動善化房地產的血氣;當七股以鹽田黑面琵鷺翱翔在國人眼裡。我們的鄉—大內,還剩下些什麼?平埔族?酪梨?還是陳金鋒?有一年,我們鄉的曲溪村口蓋了座天文臺,圓形建築彷彿是山坡上長出的野菇,大內一姊曾說:「么壽喔,那個天文臺像我這樣的老人爬上去,剛好順便葬在那裡,這麼高!有誰人會去?」大內一姊絕妙好辭,她形容的天文臺是長在大內鄉獨有惡地形上的一顆肉瘤,看水水的而已。

看水水的而已。

阮的日子平板無聊,阮總感覺尚精采的人生已經過去,就親像大內一姊的青春凋落,阮的一切攏總無意義。

我常常想,這些年輕人大量流失、而老伙仔大量往生後的老鄉村,未來,到底剩下什麼?我們的大內、我們的三合院,大內一姊的大內,到底還有什麼?

「有心,人有心,電腦無心。」大內一姊說過的,換個說法,人有情,電腦無情。

依然是星期五的夜晚、依然是「超級星光大道」的收看時間、依然是深睡的大內鄉,我們祖孫已經從星光二班看到星光三班,可大內一姊往往在十點過後便開始打盹,不再如過往很入戲的跟著一起評分,而我開始偶爾轉臺看談話性節目。街口有野狗狂吠,叫醒白花花路燈、叫醒大內一姊:「么壽狗,吠成這樣,甘是去看到鬼。」我說:「可能是看到祖先又轉來啊……」「就都走了了啊,轉來是擱安怎……」我常常恍惚感覺大內一姊口氣中的思念,以及她身後龐大的落寞,大內無高手,惟一姊,惟孤獨老人。大內一姊起身準備進房睡覺,她問我:「那個不孝女最近擱有置電腦跟你聯絡沒?可憐啦,姊弟講話還需要用電腦,又不是沒嘴?信電腦教,走火入魔啦……」我說:「阿嬤,妳也可以來學電腦啊,都市很多老人都會打字上網耶!可以跟全世界站在同一線上,阿嬤妳不是最時髦了!」

大內一姊說:「野心這呢大!還想跟全世界站一起?恁大姊,那個不孝女,連自己置叨位攏不知喔……恁們少年人,毋通連自己是誰都不知道喔?」

我點進姊接的部落格大內兒女,神祕空間,彷彿可以存放好幾世代人故事。姊接連發了三篇網誌〈老〉、〈病〉、〈死〉,我一一閱讀且以祖先之聲,彷彿回魂般與她對話,聽姊接說故事。

〈老〉

底迪:

這是姊接給你的日記,最近出入醫院次數頻繁,幾乎以為這世界都病了。我到便利商店看見 open 將人形大看板竟然哭了起來,結帳時忘了取發票,open 將是不是長得很像外星人?我伸出右手食指感應,在店門口呆了很久。

那天改學生作文,文筆很差,大多不知所云。我逐字讀她們瑣碎與片段的故事,感覺閱讀的障礙。底迪,我們跟這世界,是不是越來越難溝通了?

他在化療,頭髮理光,老病死會不會一起來?

姊接開始在網誌提起那個光頭時,光頭耶已經癌末。多麼像剛要開始的故事,女主角先送給了我結局,而我只好往回溯,或者,乾脆放棄了解。我有點擔心姊接,在文字中讀出她的改變,是她長大了?還是我老成起來了?我回應:

阿嬤晨昏必燒香,三百六十五天大概有一百天都在祭祀,拜各路鬼神。阿嬤最大的支出除了生活費,就是獻給神鬼的錢。她拿香,煙燻得眼淚流,阿嬤在跟誰溝通?媽祖婆?地藏王菩薩?好兄弟?還是歷代祖宗?阿嬤是在跟自己溝通,她在跟自己相處。她念念有詞說給自己聽,就像這幾年葬禮中的大小規矩,都是演給活人看的不是?都是我們演給自己看的不是?這就是規矩。

姊接,我們這世界還有規矩嗎?

楊陳懷珠

我點閱第二篇日誌〈病〉:

〈病〉

出入醫院,身上像穿著一襲藥水味。陪他繼續化療、頭髮理光光,阿嬤說不準的是光頭耶以前不是光頭,他髮量曾經很多;說準的是,他看起來健康很差、活不久了。我到醫院外的花園走路,看見各國外傭推著臺灣老人在花叢前會聚,外傭們聊開玩開了,放那些吊著點滴、鼻子插管的老人懸著頭晃啊晃,與棄置在資源回收桶前的大小包垃圾並無兩樣。底迪,我想起大內鄉下的那群老人,他們或者年老住進養老院或者一人獨居老厝宅,他們通常都有些成就非凡的兒媳在高雄在南科或者一生從未到過的北臺灣,他們的孫子大概只在暑假寒假才回來,半年長個十來公分不是問題,遂讓久久才見一次面阿公阿嬤也有種認不出、而誤以為是別人小孩的錯覺。底迪,我想起了阿嬤,也想起家鄉那群照三餐運動打太極跳土風舞手動腳動的老人,他們年輕時都很有活力的在荔枝林芒果樹中穿梭,體力向來過人,卻不明白何以老了還這樣用力運動?我很是大膽的揣測,他們是為了健康,但也許更怕哪天血管不通腳手麻痺不能動,怕勞煩了子女,更怕被一腳送進養護中心,他們可能不怕死,卻怕死後兒子在大陸、女兒在美國、孫子在補習、媳婦在開會,沒時間趕回來看最後一目。底迪,最後一眼,到底是誰在看誰?

復讀畢,我有種直覺,姊接就要回來了。她確實走火入魔,可走火入魔不就是一種執著,執著就有痛苦,我可以感覺姊接的痛苦。姊接的日誌大量回目故鄉往事,我幾乎可以看見,她已經等在家門口。

我以大伯公之名回覆姊接的病:

姊接,我感覺到妳的病。我感覺到妳對溝通不良產生的焦慮與不安,無話可說無言以對。妳的心中也有座大內,但妳的大內更封閉、更孤絕,且荒草蔓生恍如家鄉的亂葬崗。那裡沒有人在說話,人們生活大概只剩下肢體語言與臉部表情,就像我們重逢的神祕空間,有花樣百出的表情符號,和猥褻歪斜的動畫。姊接,有條隱形的河流在我們之間,也在家鄉外面。我揣想那是曾文溪,曾文溪水繞在大內鄉的邊境,乍似護城河,我卻以為那是深不可測的深溝。

姊接,對妳而言,鄭楊枝、楊陳懷珠、楊永德之輩,甚至整張訃聞上不及備載的人名都抄一遍,對妳而言,是不是只像一種符號?這張家族血系大網就算搬上了網路世界來到妳的神祕空間,這些曾經與妳一同列位某張訃聞上的妳兄我弟妳姊我妹,現在又生疏的跟網路上哪組ID哪個暱稱哪個鄉民有什麼差異?我們,會不會也只是妳的網友罷了?

許許多多的數字,不差這一組 0920894985。

楊永德

我點進第三篇,標題〈死〉:

〈死〉

他走了。他的信徒們跪在公祭會場外好幾百人,說他是活佛來轉世、說他的任務已經完成要返去仙界。我只是掉淚,覺得擁擠。他的母親說栽培他出國念博士說他心肝就袂碎去。

我到便利商店找 open 將,伸出右手食指碰觸,沒有人回答。

網誌是在這三天陸續發表的,走火入魔的時間已經結束了,我似乎可以明白姊接的所有想法,遂以曾祖母的名字淡淡留言。

姊接,我們無處可去,我們只好回家,大內,那裡總是安全。

楊陳女

巨大的深夜,我彷彿一步走過好幾千年,暝,哪會這呢長?

五點,我下線。同個時間大內一姊推門進來飆人:「已經五點,我攏睏醒,你擱還沒睏!你也是玩電腦玩到走火入魔啦!」沉睡的鄉下開始傳來溫柔的雞鳴,多麼美麗的清晨時光,我聽見大內一姊中氣十足的喝斥聲。大內一姊拿著扶椅走往上了霧氣的院埕,像走進仙界,到達大廳。我跟著她的腳步走進大廳:「今天有人要回來了。」大內一姊說:「這樣喔。」我們三合院無人造訪已久,誰要來?大內一姊是聽懂了?我說:「天若光就會回來了,到時候我們再去接她。」大內一姊說:「好啊。晚上我們就來去臺南市吃飯。」我們的對話似乎省略了篇幅巨大的實情,且故意忽略心中忐忑的思緒。我感覺時間正在倒退卻又在向前,我時而面向大廳,時而背對著三合院。我像看見大內一姊騎著野狼125三貼,我們姊弟且經過兩旁皆是柳丁森林的小路,聆聽前座大內一姊隨風而來的歌聲,那首〈暝哪會這呢長〉,悠長哀怨的曲調,總讓我們以為車到了盡頭,暝會過,而天就會亮。

我就在大廳的太師椅睡了起來。像睡在列祖列宗的身旁,便也有死一次的感覺。我彷彿夢到大廳停放過的具具棺木,沉穩靜定的姿態,竟讓我感到心安,而睡得更好了。在夢中,我隱約聽見大內一姊對著列祖列宗說的話:「楊家祖先,今仔日阮孫女就要回來了,希望眾公媽保佑,保佑她一切攏好。還有,我這個男孫大學剛畢業,再不久就要當兵了,他從小就沒什麼朋友,在家很厚話,在外面像啞巴。我跟他阿姊就是他唯一的依靠,他身體真虛,不知道做兵去會不會受得了?我實在足煩惱喔……」

日頭好,日頭刺醒大廳刺醒我,我微微張眼看見大內一姊正在擰抹布,擦拭她的發財車,如此安靜的庄頭,日上八點,尚無一點聲音。忽然……

霍!霍!霍!霍!霍!霍!霍!霍!

霍!霍!霍!霍!霍!霍!霍!霍!

霍!霍!霍!霍!霍!霍!霍!霍!

大廳紅閣桌上,無名方形物體發出綠色冷光傳來聲音,傳到三合院來,霍霍霍霍,撞擊左右護龍的牆壁,分貝加大。大伯公出殯後,我們就再也沒聽過如此高亢的聲音。半睡半醒的我嚇了好一大跳,對門外大喊:「阿嬤!妳的手機啦!妳的周杰倫在叫了啦!」不遠處大內一姊一拐一拐的來,我故意不接起。我們的三合院忽然霍霍霍霍了起來,像是丹田有力且臉色紅潤的老人在練功,霍霍霍霍。大內一姊拿過手機:「霍霍霍霍,好啦!好啦!不通擱霍啦!我剛剛拜拜完,就把周杰倫忘在紅閣桌上啦,老人記憶差啦。是誰打電話啦?」

「hello,this is 楊蔡屎。」

我在旁噗哧的笑,激動得全身在顫抖。三合院內,我們的大內。大內一姊多麼氣派的說著電話。她一手拄著扶椅,一手握著電話,像聊八卦般的說著,不時還夾帶幾句成語,感覺很以當國文老師的孫女為榮。大內一姊言談的側臉宛如大內鄉朝天宮內那尊媽祖婆,讓我深信她會永遠康健。

現在,我們祖孫三人正坐在發財車上。緊緊依攏相偎,把全世界擋在車窗外。

現在,我們正準備,離開大內。

大內無高手,惟一姊,惟阿嬤。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。