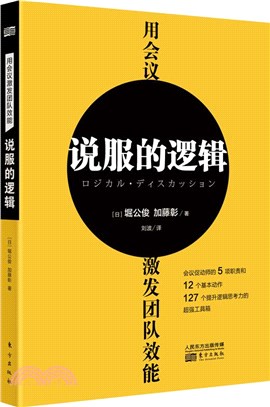

用會議激發團隊效能:說服的邏輯(簡體書)

商品資訊

系列名:用會議激發團隊效能

ISBN13:9787520723114

出版社:人民東方出版社(東方社)

作者:(日)堀公俊

出版日:2021/08/01

裝訂/頁數:平裝/248頁

規格:24cm*17cm (高/寬)

版次:一版

商品簡介

本書對促動師的5項職責和12個基本動作進行了深入分析,並輔以大量圖表進行說明,附錄中更特別奉送提升邏輯思考力的127種超強工具箱。在邏輯思維的架構下,會議必定能夠抓住本質,有效溝通,最終解決問題,創造出高效益。

作者簡介

堀公俊事務所代表、組織顧問。生於1960年,出生地神戶縣。大阪大學研究生院畢業後從事大型精密儀器廠家的產品開發和經營企劃工作。1995年開始從事組織變革、企業合並、教育培訓、集團、NPO等多種領域的組織活動。2003年創辦了日本組織促進協會,擔任第一任會長。一直致力於通過研討會和演講來普及、開發促進組織會議的活動。

【日】加藤彰

(株)日本綜合研究所綜合研究部門主任研究員、日本組織促進協會副會長。生於1965年,出生地愛知縣。畢業於京都大學研究生院工學研究科,後從事半導體研究工作。現擔任(株)日本綜合研究所經濟戰略測定、製藥企業市場戰略測定、培養人才機構的指導等工作。每天通過交流和學習場所,傳達促進組織活動的魅力所在。

名人/編輯推薦

一次高效的會議既是某個人的事,又是整個團隊的事,“用會議激發團隊效能”書系是迄今為止對於提高組織會議效益最權威的書,是每一個職場中人的必備!

1、失敗的會議三大特點:拿不出意見,意見不一致,無法得出結論。

2、如何在會議中打破僵局、忍受沉默、對付詭辯,應對炮轟……

3、特別附錄:提升邏輯思考力的127種超強工具箱。

4、請參考本系列其他三本書《可視化共識》、《打磨團隊》、《場域設計》一並學習。

目次

前言

序章

邏輯思維

Logical thinking

1 為什麼是邏輯討論

2 操控“縱向邏輯”和“橫向邏輯”

3 促動師的12個基本動作

4 從構建討論流程開始

第 1章

概括

Summarizing

1 本意在哪裡

2 明確發言的內涵

(1)重申發言的要點

(2)基本動作① 明確論點

(3)基本動作② 歸納要點

(4)基本動作③ 改用簡單易懂的表達方式

3 確認一下你的概括能力

(1)確認理解能力的練習

(2)提高概括能力的練習

4 現場實戰之概括技巧

(1)概括內容過長變成危險信號

(2)背景不明則含義不明

(3)提高“聽力”

(4)怎樣對付這種“搗亂分子”

第 2章

驗證

Verification

1 為什麼這樣斷言

2 使主張合情合理

(1)檢查主張和根據之間的關係

(2)基本動作④ 明確思路

(3)基本動作⑤ 矯正思路歪曲

(4)基本動作⑥ 調整思路偏離

3 確認一下你的驗證能力

(1)確認理解能力的練習

(2)提高驗證能力的訓練

4 現場實戰之驗證技巧

(1)在注意關聯性的基礎上介入

(2)怎樣對付這種詭辯

第 3章

整理

Classification

1 為什麼問題得不到解決

2 明確討論的整體概況

(1)整理的基礎在於分解

(2)基本動作⑦ 分解主題

(3)基本動作⑧ 意見分類

3 確認一下你的整理能力

(1)確認理解能力的練習

(2)提高整理能力的訓練

4 現場實戰之整理技巧

(1)難以整理時的突破法

(2)怎樣一人身兼三職

第 4章

統一

Integration

1 令人信服的歸納是什麼

2 把不同的意見合而為一

(1)最後關頭不可大意

(2)基本動作⑨ 確定優先順序

(3)基本動作⑩ 構建上位概念

3 確認一下你的統一能力

(1)確認理解能力的練習

(2)提高統一能力的訓練

4 現場實戰之統一技巧

(1)歸納需要時間思考

(2)無論如何歸納不出

第 5章

架構

Frame-working

1 為什麼架構如此重要

2 確定構成討論的基礎

(1)靈活運用架構

(2)基本動作 選擇架構(模式)

(3)基本動作 選擇切入點(視角)

(4)實際應用商務架構

3 確認一下你的架構能力

(1)確認理解能力的練習

(2)提高架構能力的訓練

4 現場實戰之架構技巧

(1)成為運用架構的高手

(2)記住正確的用法

(3)運用架構有“章”可循

終結章

推動討論

Facilitation

1 試試看你的能力怎麼樣

2 僅憑邏輯能否推動會議現場

後序

特別附錄

書摘/試閱

1 本意在哪兒

★窮人就應該吃麥子嗎

無論什麼時代,轟動媒體的熱點話題之中都有政治家口誤的例子。比如“黑人智商低”、“強奸犯精力旺盛”等口誤,在此無暇一一列舉。“什麼,有人那麼說過嗎?”或許忘記這些話的人為數不少,但是,如果你試著在谷歌上輸入關鍵詞“政治家”、“口誤”等進行查找,就會涌出超過20萬條的信息。

提起這些口誤中的經典,當屬日本前首相——池田勇人的一句名言“窮人應該吃麥子”。這句話是1950年12月7日,在日本參議院預算委員會,池田氏(當時擔任大藏大臣)接受在野黨質疑答辯時脫口而出的一句話。如果從字面意義來解釋其發言主旨,作為一個大藏大臣,這的確是一句不合時宜的發言。

但是,筆者曾翻看過相關會議記錄,但在哪兒也找不到其記錄。“提高米價,但不同時提高麥子或其他價格”這句池田藏相的話到底出自哪兒呢?對此,筆者只能引用下面的內容來回答。

那麼,用什麼來形容日本國民整體呢?向所得多的人和所得少的人分派相同比率的大米和麥子。這是完全的統一化管理。按照個人所得,所得少的人吃麥子,所得多的人吃大米一樣,經濟能夠正常發展是我的心願。

(參議院會議記錄 第009屆國會 預算委員會 第9號撰文)

如果是你,會怎樣概括這段發言的本意呢?“窮人應該吃麥子”是池田前首相想表達的真正意思嗎?

“應該根據個人所得改變消費內容”是這段話的本意嗎?走出戰後的混亂時期,從由政府統一主導國民最低生活保障的時代,到遵循經濟原則,邁入更富裕的時代。這句話表達了前首相池田希望增加國民所得稅稅收這一邁向自由主義的基本思路。

當這句話中的“所得少的人”被曲解為“窮人”,“多吃麥子”被歪曲為“去吃麥子”,再拿腔作調地在新聞中報道“窮人忍耐一點,去吃麥子吧!”當然會招致非議。直到現在,可以說這仍然是一個見證喜歡捕風捉影、無事掀起三層浪的媒體面目的事件。

雖然不是所有政治家的口誤都像這個例子一樣,但被誤解和曲解後傳得沸沸揚揚的情況仍然很多。不過是“話中有漏洞”,僅此而已,但由此警醒我們溝通交流的難度和可怕之處有多大。

★模糊不清的詞匯導致誤解

即使爭辯,這樣的誤解還會不斷地糾纏我們。

像這段發言一樣,當說話人措辭不清時,聽話的人會按照他們的想法對你的發言進行解讀;聽話方也一樣,如果大腦始終被“下面他該說什麼呢”的想法占據,精力不集中在對方的發言上的話,就很有可能影響對發言本意的理解。

加之,說話方和聽話方使用的架構不同也是產生誤解的一大原因。如果雙方分別使用各自的架構來解讀詞語,那麼,即使是同一個詞,也不會有相同的解釋。而且,為了消除誤解,有時越解釋反而誤會越深,這在日常生活中很常見。

為了避免上述情況的發生,當發現產生誤解的跡象時,促動師需要構建共識,這種發言在現在的場合下應該使用這種解釋,除此之外別無他法。

2 明確發言的內涵

(1)重申發言的要點

★不明白他想說什麼

為了使論證符合邏輯,前提是要圍繞“這個人想說什麼”,“他發言的本意是什麼”來構建統一認識。

但令人遺憾的是,大多數人不能夠明確地對他人表達自己想說的內容。

①發言時間長,無關信息多,重點不明。

②現在探討的論點與發言的哪一句相關?

③發言內容空洞,重點不明,不明白具體指的是什麼?

④不明白結論是贊成還是反對?

⑤說話兜圈子,不明其意。

上面這些情況很常見吧?可以說,正因如此,講述“說話方式”的書籍才比比皆是。

身為促動師,你必須以這種不能夠明確表達自己觀點的人在場為前提,思考怎樣幫助大家進一步正確理解相互之間的本意。

對此必須用到概括。用簡短的詞匯概括含糊不清的發言主旨,清晰地表達發言的要點和本意。當發言者表達含糊不清時,促動師應主動接過話鋒,用“是指……嗎”的表述來概括並重申。在確認其本意的同時,促進其他人的理解。讓我們首先從這一步開始吧!

★概括的3個基本動作

那麼,為做好概括,促動師需要準備些什麼呢?

1)明確論點……基本動作①

論點,就是“某人在圍繞什麼發言”, 即確認發言的主題。換句話講,就是確認發言的出發點。因為如果論點偏離,即使促動師對發言進行概括,也沒有意義(M:成員 F:促動師)。

M:我想做的工作很多,可惜時間不夠……

F:你是指參加本次的革新項目嗎?

2)歸納要點……基本動作②

遵循現在討論的論點,明確發言的要點。從發言中,選取符合論點的重要部分,並確認它們是否符合論點。這時重要的詞語是“總之”。

M:我想做的工作很多,可惜時間不夠……

F:總之,你的意思是幹不了嗎?

3)改用簡單易懂的表述……基本動作③

當發言中冒出模糊不清的詞語時,應該對它做出具體化詮釋,或者給出定義,或者改用其他詞語表達,統一大家對某個詞語的認識。與前面的“總之”相對,此時可使用“比如”、“具體來講”等詞語。

M:我想做的工作很多,可惜時間不夠……

F:比如,你認為時間有多緊?

(2)基本動作① 明確論點

★技法 1 確認論點

討論中最常發生的問題是:偏離本來的論點和意見分歧。比如,政治家之間的辯論或電視辯論節目等就是典型代表,論點層出不窮,討論無法進行。

從發言的過程來看,當討論過程中有人提出“怎麼回事”、“這是在說什麼呢”等時,首先要從論點尋找問題。

M:我想做的工作很多,可惜時間不夠……

F:你現在談的問題是針對什麼呢?

或者,當促動師察覺到某人的發言有誤解論點的傾向時,應試著對論點進行確認。

M:我想做的工作很多,可惜時間不夠……

F:我們正在討論與參加革新項目成員相關的話題,你的發言是圍繞這個主題吧?

僅僅通過確認論點,就能在很大程度上消滅含義不明的發言。人是一種習慣於傾聽自己感興趣的話題,按個人喜好發表言論的動物。即使預先設定論點,我們也會趨向於按自己的方式來改變論點。為了避免這種情況,當你感到疑惑不解時,首先請確認論點。

★技法 2 修正論點

對論點進行確認後,下一步需要返回論點。討論必須圍繞一個論點進行,這是會議的“鋼鐵原則”。如果任由發言偏離論點而置之不理,就會不知不覺陷入意想不到的困境。

比如,當大家圍繞“是否應該采取某項措施”這一論點展開討論時,有的人會提出“從我個人的角度考慮,應該采取這樣或那樣的措施”等見解。本來,他應該表明自己對某項措施持贊成還是反對的態度,但他卻避而不談。就自己正在做的某項工作長篇大論地談個沒完,這種情形實在讓人困惑。

這時,促動師應該像下面一樣做工作。

1)再次確認論點

M:話雖如此,從我個人的角度考慮,應該采取這樣或那樣的措施,一定有效。

F:嗯……我們現在的主題是,是否應該采取措施,對吧?

圖1-1 采用提問形式陳述論點

當大家意見分歧,發言始終偏離論點時,原因可能出在促動師身上。

例如,假設促動師提出一個問題“關於某項措施,你認為怎麼樣?”於是,發言者會理解成只要圍繞某項措施闡述個人觀點,不管什麼意見都可以。結果當然會提出各種意見。

圖1-2 指出論點

為了讓大家提出的意見能夠切中要害,促動師應該向大家提示中心論點。對此,促動師采用“我們是否應該采取措施”,“為了使措施執行到位,我們應該怎麼做”等表達,采用提問形式陳述論點很重要。而且,請務必寫出論點,讓所有的人都能看到。

寫出論點,在指出論點的同時需要再次確認。

F:我們正在討論的問題是這件事,對嗎?

F:從這個觀點出發,大家能想到什麼?

2)催促本人對應論點

重新確認論點後,接下來,促動師應使用“所以”或“因此”來提問,以促使發言者本人對應論點,得出結論。

F:也就是說,你的發言對應今天的這個主題吧?

F:因此,你的結論是?

F:所以,你認為應該怎麼辦?

3)對應論點,促動師親自確認

有時,促動師需要從自己的角度出發推測“所以怎麼樣”來回到論點。

F:所以,如果對應主題,你想表達……

F:也就是說,因為已經采取措施,所以這項措施不實行也可以,是嗎?

有時,即便發言和論點間的連接有些牽強,促動師也需要試著找出它們,把發言帶回論點。

F:也就是說,你不贊成這種方式,對嗎?

F:總之,你的意思是不是即使采取這項措施,也無法取得預期的效果,對嗎?

★鼓起打斷發言的勇氣

對於偏離論點的發言,不必一概排斥。有時,發言者在發言的過程中會回到論點,這是出於表達感情的需要,要求敘述一些題外話的緣故。

所以,對於偏離主題一次的情況,促動師可以不打斷發言,聽發言者說完。但是,如果多次出現,就不能坐視不管了。對於那些頻頻失誤的人,促動師應該盡早指出他的問題。

M:說點題外話,本來我的想法是,采取這種或那種措施,以此提高效果……

F:等等,現在的議題是,是否采取措施,對吧?如果您下面會提到這個問題,可以繼續。

當發言進行到一定程度時,發言人很難中途停下來,所以,當促動師覺得茫然不解時,一定要及時制止,這是一個竅門。比如,你可以瞅準發言者歇口氣停頓的時機,大聲打斷(有時可借助肢體語言)他。

面對職務比自己高的上級時,這樣做需要一些勇氣,但是,保證論點正確是促動師的主要職責。身為促動師,你沒有必要顧慮什麼。因為從始至終你的職責就是“確認論點”,而不是撤回發言。

(3)基本動作② 歸納要點

★技法 1 原樣奉還

當對方的發言簡短清晰,而且未偏離論點時,促動師沒有必要特意選出要點,或者換一種方式表達。你只需原封不動地重申對方的發言即可,這是一種鸚鵡學舌的技巧。

M:我們科緊急事務多,不好區分優先順序。

F: 有道理,這個工作也不能區分優先順序嗎?

其中,似乎覺得改用自己的方式表達就能彰顯自己作為一個促動師存在的意義一樣,有的人總會換一種方式表達。這種習慣並不提倡。只要你試一下就明白其中的道理了。因為,這樣一來,參會者會產生一種促動師“俯瞰下方”,逐字逐句糾正自己發言的印象。概括應控制在必要的最小限度。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:

海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;

海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。