歷史如何教?從閱讀到探究

商品資訊

叢書:歷史聚焦

ISBN13:9789571476407

替代書名:How to Teach History? From Reading to Inquiry

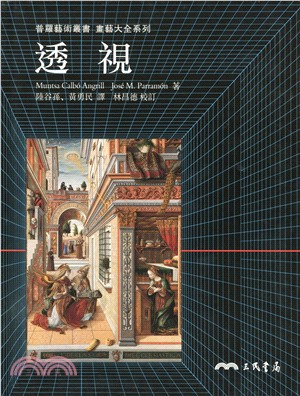

出版社:三民書局

作者:林慈淑-著

最新刷日期:2023/11

出版日:2023/08/23

裝訂/頁數:平裝/352頁

規格:21.0cm*15.0cm*1.7cm (高/寬/厚)

版次:初

刷次:2

電子書同步在下列平台販售

商品簡介

在「探究與實作」的課程下

歷史如何教?學生如何讀?

從分析文本到問題探究

告訴你歷史教學的核心與策略

★臺灣歷史教育重磅學者──林慈淑教授全新著作

★引領歷史閱讀及深入問題探究的絕佳好書

誠摯推薦|

皮國立(國立中央大學歷史所副教授兼所長)

宋家復(國立臺灣大學歷史系副教授)

李健輝(臺北市立育成高中歷史教師)

林果顯(國立政治大學臺灣史研究所副教授)

黃麗蓉(高雄市立明華國中歷史科教師、112學年度中央課程與教學輔導諮詢教師團隊專案教師)

蔡蔚群(臺北市立北一女中歷史教師)

戴志清(臺北市立建國高中專任歷史教師)

(依姓名筆劃排序)

近幾十年來,臺灣學子們的閱讀能力有明顯弱化的趨勢,這對重視閱讀能力的歷史科目來說,無疑是一項重大的危機。學生將無法欣賞歷史的開闊與深邃,以及體會歷史對於人的價值。這股憂心帶起了歷史教育的大翻轉,強調重視學生「閱讀與探究」的能力。如何引領學生閱讀文本、探究歷史?也就成了教師的首要任務。

本書提出歷史教育的三項基本要素:文本閱讀、證據概念、問題探究。書中不僅剖析歷史閱讀的基礎、試述文本證據的推演,還延伸提示如何帶領探究課程。作者長期關注英、美等國與臺灣的歷史教育,其透過豐富的文獻資料、嚴謹的學術考證,以及富含多年教學的實務經驗,期盼能引領讀者從史學的萬千文字中尋得關鍵,一同培養歷史思考、探析「歷史如何教」!

◤歷史如何教的四大步驟◢

Step1. 歷史怎麼「探究」?──從認識「文本」開始

在強調「多元視野」、「主題式學習」的探究與實作的新課程中,學生如何在龐大的資訊海當中掌握方向、詮釋歷史,不僅是學生的疑惑,同樣也是教師所面臨的問題。因此,本書試分析閱讀歷史的必備工具──文本,援引多位歷史教育學者之例,從「什麼是文本」談到文本的作者、情境、脈絡,以及當中所欲表達的真正意圖,奠定「歷史閱讀」的基礎。

Step2. 如何教導歷史閱讀?──教師必備的四大認知

是否只要認識文本的性質,學生便能獨立探究歷史呢?實際上仍有諸多困難,而教師所需做的便是從中尋找問題、逐一化解,彷彿勇者鬥惡龍般披荊斬棘,開拓名為歷史閱讀的道路;然而,教師如何有效率地找到問題關鍵呢?

為解決教師的疑惑,本書參閱多方資料,提出教導歷史閱讀的四大要點──閱讀理解、證據推演、史料辨別、古今差異,力求破除學習歷史時可能帶有的迷思(比如當今教育時常褒揚雅典民主、貶抑斯巴達),並進一步培養學生的歷史意識。

Step3. 「林肯是種族主義者嗎?」──歷史探究的問題設計

美國前總統林肯作為美國廢除奴隸制度的重要推手,在歷史上具有重要地位;但另一方面,林肯認同白人與黑人在智力與外觀上明顯有別,如從今日「人權鬥士」的眼中來看,林肯定然被歸為「種族主義者」行列。

這便是當今歷史教育所遇問題──學生陷於「不是0便是1」的二分抉擇中,同時是歷史探究欲解決的情境。因此,如何設計一個富含「歷史探究」的問題,或是如何破除上述「二分抉擇」的問題迷思,是當今歷史教育者的重責,也是本書的重點之一。

Step4. 歷史如何教?──從閱讀到探究的歷史思考

本書從歷史教育而起,點出學生實行「歷史探究」的核心──閱讀。然而,僅「閱讀」似不足以應付當今龐大的資訊來源,如何理解文本、推演證據,並從中尋得關鍵、探究歷史,方為重要關鍵。但歷史如何教?教師如何準備教案?是當今歷史教育界的共同疑問,也是本書亟欲訴說的核心重點,希盼以「閱讀」為核心基礎,帶領教師剖析文本,同時也期待能引領學子探究歷史、培養歷史思考。

作者簡介

林慈淑

東吳大學歷史系專任教授、國立臺灣大學歷史系兼任教授。2018年創立「歷史教學學會」並任理事長。研究興趣在於:由史學出發,爬梳且反思英、美歷史教育理論與發展,以省視臺灣歷史教學現況和改進之道。著有《歷史,要教什麼?英、美歷史教育的爭議》(2010),審訂和主譯《歷史思考大未來;勾勒歷史教學的藍圖》(2020)。教研之外,亦致力於推展歷史教學精進的工作,目前與中學歷史教師正積極研發「探究式教學」教案。

名人/編輯推薦

誠摯推薦|

皮國立(國立中央大學歷史所副教授兼所長)

宋家復(國立臺灣大學歷史系副教授)

李健輝(臺北市立育成高中歷史教師)

林果顯(國立政治大學臺灣史研究所副教授)

黃麗蓉(高雄市立明華國中歷史科教師、112學年度中央課程與教學輔導諮詢教師團隊專案教師)

蔡蔚群(臺北市立北一女中歷史教師)

戴志清(臺北市立建國高中專任歷史教師)

(依姓名筆劃排序)

序

2022年秋天,我在系的一個專業課程上,與六十個修課的大二學生初次碰面。第一堂課。在概述課程大綱後,我問了兩個問題,請學生坦承告知:「在座各位,覺得自己喜歡歷史的,請舉手?」果如所料,舉手者零零落落,不到十人。接著,我再追問:「在座各位,覺得歷史有價值、有用的,請舉手?」當下竟也只有幾隻怯怯的、帶著猶豫、半舉半落的手,錯落在偌大的教室裡。我瞬時啞然。

我以為,第一個問題涉及興趣和意向,學生確實可以不那麼喜愛歷史,但第二個問題,儘管與前一問有連動關係,總還是可以超越喜好與否,表達對歷史這個學科價值的肯定吧。沒想到,扣掉一些不敢表態者,大多數已經上了六年中學歷史、一年專業課程的大學生,竟仍無法認識、感受歷史的重要性。我悵然的想著,那麼這些學生為何坐在這裡?他們期待的是什麼?聽聞一些歷史系的轉系申請人數特高,難道他們來此,只為了有機會離開?

身為一個「資深」教學者,我一如過去,無法對學生的這般反應視而不見、漠然以對。我更憂心,在今天社會變動如此之大、選擇如此多元、訊息多到令人眼花撩亂的時代,年輕人對歷史無感、冷感,恐怕更甚以往。倘若教學又數十年未變,那麼最終變成惡感,也不是不可能。這本書,與其說是幫助現場教師,不如說是為那些仍困惑於歷史是什麼、為什麼這個科目會存在的學生而寫。希望在不同的教室中,透過不一樣的教學,讓更多莘莘學子認識歷史,欣賞歷史的開闊與深邃,並體會歷史對於「人」的價值之探索和思考。

當然,數十年教學的經驗,我深知教好歷史從來不是一件輕而易舉的事,即使至今,我仍不時以戰戰兢兢的心情看待、反思自己的教學。何況中學老師既要面臨現實的掣肘,又要隨時把握新的歷史知識、歷史理論和歷史教育的發展趨向,著實不易。不過,教好歷史固難,也絕非是不可為的妄想。這是過去二十年來,我投入歷史教育研究、探索歷史教學理法,並撰寫此書的最大動力。我相信,改變一些認知、作法,歷史課會成為一則則深具啟發、值得回味深思的動人故事。

誠然,教歷史必須與時俱進,如同其他許多事情那般。晚近以來,歷史教學確實歷經重大翻轉──這當然也是呼應時代的脈動,那就是:學校歷史科不能只停留在傳遞特定事實的層次上,也得教導這個學科的觀念工具並培養探究能力。其實,教予學生認識不同學科的組織原理和概念方法,早已是教育學的老生常談;同時,其他許多科目的教學多已朝此方向前進,但歷史教育因與政治牽連特深,相對的在這條路上起步頗晚。無論如何,這個新的教學觀念顛覆了長期存在歷史課堂中的刻板印象:只有在大學層級,才需教導歷史學的思考和研究方法,中學階段只要讓學生認識些重要史實即可。這樣想法下造就的結果,可能就像我那大二班的學生,身在歷史系,卻不愛歷史,也不覺得歷史有什麼價值。更嚴重的,長期而言,這又不只是學生對歷史有何觀感的問題,而是這門學科能否健康永續的發展。

那麼,該教哪些歷史思考能力?

本書提出三個基本要素:文本閱讀、證據概念(筆者統稱這兩者為歷史閱讀)、問題探究,分別討論它們的意涵、重要性以及可行的教學法,同時,也提點它們彼此的關聯。這三個要素既屬於觀念範疇,也是展示實踐的能力。三者之間,環環相扣,互相成全:閱讀啟動了思考和認知;證據意識既得透過閱讀來培育,又是檢視思考和認知的憑藉;問題探究則為落實前二者的方式與動態過程。可以說,文本閱讀、證據概念、問題探究乃歷史的入門基礎,是認識這門學科的必要訓練,也是進一步通往其他歷史觀念的橋梁,更是歷史教育與公民素養的接軌之處。

當然,三者中,根本之根本、重中之重的無疑是文本閱讀。閱讀原是一切學習的關鍵,也是打開認識世界的大門。如同幼兒從聽大人說床邊故事,到自己捧書展讀,那是多大的一步。西諺云:「每個老師都是教閱讀的老師(Every teacher is a teacher of reading)。」更說明閱讀在教與學上的吃重角色。然而,本書所談文本閱讀不只是一般的讀書,而是過去二三十年來一個具有革命性質的閱讀模式。這種閱讀模式可以破譯當今各種真假相參的妄言謬論,能夠對抗那些時時席捲而來的無數虛實訊息,使讀者成為主動清明的探索者,而非被動的接收者。正因文本閱讀如此重要,又具新意,本書前五章即全面探討這個課題。

(完整內容請見內文)

目次

第一章 從閱讀教育到歷史教學

一、「閱讀歷程」是什麼?

二、PISA閱讀評量知多少?

三、PISA大翻轉:閱讀測試新趨向

四、歷史教學核心:「文本閱讀」與「證據推論」

第二章 什麼是「文本」?

一、「資料」有什麼問題?

二、「文本」之興

三、從語言到論述

四、從作者到脈絡

五、歷史與「文本」的碰撞

第三章 史家一般如何閱讀?

一、「文本」意義的再梳理

二、教育與教學的新視野

三、美國歷史教育的「危機」與生機

四、史家閱讀的共性:「潛在文本」

五、史家閱讀的方法:「溯源」與「脈絡化」

第四章 如何教導歷史閱讀?四個認知

一、歷史閱讀首重「理解」

二、歷史閱讀是推進探究之力

三、認識資料之為「文本」

四、覺察「現在主義」心態

第五章 如何教導文本閱讀?

一、溯源與脈絡化,孰輕孰重?

二、教學模式何以先要改?

三、什麼是「認知學徒法」?

四、如何教導溯源?

五、如何教導脈絡化?

第六章 「證據」是什麼?如何教?

一、在課綱中消退的概念

二、歷史教育重要的思考

三、什麼是「證據」?

四、為何教導證據?

五、如何教導證據?

第七章 教導「問題探究」的意義與建議

一、歷史探究與問題設計

二、善用教科書

三、教導探究的幾點建議

引用書目

書摘/試閱

歷史問題作為高階探究活動的核心、靈魂,執教者如何提出具有意義的提問,至關重要,當然也有一定的難度。如學者所說,這類問題往往「具有通貫的高度與視野」,能使學生的歷史眼界更上一層樓。有研究者將歷史問題分為兩類,也許可援為思考的開始:

歷史問題可進而區分,一為評價性問題(evaluative questions),這類問題詢問學生針對歷史行動者和事件提出裁斷,例如「新政是成功的嗎?」「林肯是否為種族主義者?」而另一種是解釋性問題(interpretative questions),其答案通常較具開放性,例如「從新政獲利的是誰?」「為什麼林肯要提出解放宣言?」

以「評價性問題」和「解釋性問題」區分,確實有助於初步揣摩歷史問題的樣態。不過,這樣的解說仍嫌不足,需要更多的說明。

「評價性問題」指的是針對過去的人及事之性質、特色、成效、意義,發出疑問,要求讀者評論裁決,例如討論「哥倫布是舊時代之子或新時代的開創者?」、「自強運動是成功或失敗的?」特別需要提醒的是,這類評價問題多半在歷史的學術研究層面上沒有太大意義,也不太會引發學者關注。因為史家非常清楚,人物或事件的定位、意義乃多面向而具有某種相對性,取決於所看待的標準。因此史學展現論述時本應富有層次,而不是0或1、是與非的截然分明。換言之,這類問題主要基於教育目的而設計,用詰問法將學生引入某種看似二分的抉擇中,「迫使」他們發現抉擇的基準和難處,從而瞭解歷史評價經常會導入的陷阱:以現在的價值觀去衡量並批判過去。譬如「林肯是否為種族主義者?」就是個很好的案例。

十九世紀中葉的林肯因為主張廢奴,而被時人視為激進的反潮流份子。但另一方面,林肯認同白人與黑人在智力與外觀上明顯有別,他也並非追求不分膚色、不分族群、人人都該享有政治和社會的平等,此外,他如同當時許多人那般,仍然使用黑鬼(negro)一詞。在今天「人權」鬥士的眼中來看,林肯定然會被歸諸「種族主義者」之列。問題在於,這應該是我們理解古人應該採取的方式與標準嗎?「林肯是否為種族主義者?」此一探究最終正是要帶領學生思考這個大哉問。此外,這類問題旨在引發學生論辯思考,其答案模式同樣也應是開放性的,容許學生發揮論述。

至於「解釋性問題」則是透過提問,帶給學生不一樣且更豐富的歷史認識。顧名思義,解釋性問題針對過去種種面向,進行探究與解釋,其問題大抵環繞「是什麼」、「為什麼」以及「有什麼結果」而論,也就是事情現象的發展、起因、影響。當然,捕捉過去各種事態,加以描繪或解釋,本就是日常歷史課和教科書的呈現重心,所以「解釋性問題」應該是在此基礎上,以深度探索、聚焦式探究為取向,就某些層面提供深思熟慮的機會,而非泛泛之論的綜合敘述。例如:「杜魯門為何選擇投擲原子彈?」、「蘇格拉底為什麼不逃走?」、「雅典民主與現代民主:質同而量不同?」、「人們為何參加十字軍?」、「1517年馬丁路德決意與教宗為敵了嗎?」由此可見,解釋性問題可能立足於特別的觀點上,或展示新解,如「點評學術研究上的爭議」,或「傳達當代史學的最新特色」,而更重要的是,所探討的問題能達到平衡、深化甚至扭轉學生既有看法的效果,又同時擴增他們心中的歷史圖像。

以上筆者認為,歷史問題的探究無論是哪一類,都能彌補教師因為課綱課本之限、難以窮盡歷史奧妙之苦。這類教材設計尤其可以帶出學習歷史的三個積極用處,並使歷史教學臻於更高的境地。

評論 新增評論

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。