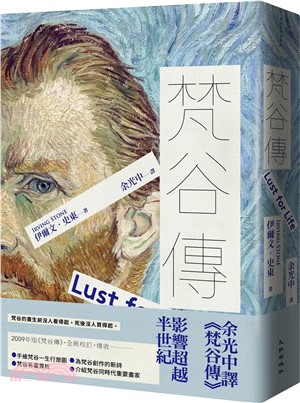

梵谷傳(增訂新版)

商品資訊

系列名:余光中作品集

ISBN13:9789864506187

替代書名:Lust for Life

出版社:九歌

作者:伊爾文‧史東

譯者:余光中

出版日:2023/11/01

裝訂/頁數:平裝/664頁

規格:23cm*17cm*3cm (高/寬/厚)

商品簡介

作者簡介

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

梵谷的畫生前沒人看得起,死後沒人買得起。

梵谷的藝術,高度上傳宗教,廣度遍及人性,深度則逕探生命的焦點。他對我們的震撼,正在神人相接的焦點。

梵谷一生有兩大狂熱:早年想做牧師,把使徒的福音傳給勞苦的大眾,卻慘遭失敗;後來想做畫家,把具有宗教情操的生之體驗傳給觀眾。他說:「無論生活上或繪畫上,我都可以完全不靠上帝,可是我雖然病著,卻不能沒有一樣比我更大的東西,就是我的生命,我的創造力……在一幅畫中我想說一些像音樂一樣令人安慰的東西,在畫男人和女人的時候,我要他們帶一點永恆感,這種感覺以前是用光輪象徵,現在我們卻用著色時真正的光輝和顫動來把握。」

「光輝和顫動」(radiance and vibration)正是梵谷畫中呼之欲出的特質。

本書入選好書大家讀推薦、中小學優良課外讀物、北市圖各級學校推薦書單

余光中:

譯書時隨梵谷的心情起伏,彷彿神靈附身,譯到梵谷死而譯者重生。

蔣勳 (名作家、畫家,美學教育推廣者):

大概還記得,中學時代,讀到余光中先生譯的《梵谷傳》,心中激盪的情緒。

那時沒有看到梵谷的原作,複製的畫作也多是黑白,印刷模糊,但還是很震撼。

讀到史東寫到:梵谷在煤礦區為工人布道,在礦災慘劇之後,梵谷回到家,把自己僅有的衣物一份一份分好,全部捨給最需要的受難者,我仍那麼清晰記得,十幾歲的年齡,竟然掩卷無以卒讀,熱淚盈眶的記憶。

那是梵谷,是余光中先生典雅譯筆下的梵谷,是史東傳奇小說筆下的梵谷。

──摘自《破解梵谷》

黃春明(知名小說家):

民國四十七年我在屏東師範讀書,當時一位劉天霖老師送我這本《梵谷傳》,並送我這句話:「你的才能像一座礦,而礦是需要開採的,梵谷是你的好榜樣。」我的人生讓我體驗到做事要靠一股「傻勁」。推薦這本對我影響深遠的書,尤其希望青少年多多讀傳記。

梵谷的藝術,高度上傳宗教,廣度遍及人性,深度則逕探生命的焦點。他對我們的震撼,正在神人相接的焦點。

梵谷一生有兩大狂熱:早年想做牧師,把使徒的福音傳給勞苦的大眾,卻慘遭失敗;後來想做畫家,把具有宗教情操的生之體驗傳給觀眾。他說:「無論生活上或繪畫上,我都可以完全不靠上帝,可是我雖然病著,卻不能沒有一樣比我更大的東西,就是我的生命,我的創造力……在一幅畫中我想說一些像音樂一樣令人安慰的東西,在畫男人和女人的時候,我要他們帶一點永恆感,這種感覺以前是用光輪象徵,現在我們卻用著色時真正的光輝和顫動來把握。」

「光輝和顫動」(radiance and vibration)正是梵谷畫中呼之欲出的特質。

本書入選好書大家讀推薦、中小學優良課外讀物、北市圖各級學校推薦書單

余光中:

譯書時隨梵谷的心情起伏,彷彿神靈附身,譯到梵谷死而譯者重生。

蔣勳 (名作家、畫家,美學教育推廣者):

大概還記得,中學時代,讀到余光中先生譯的《梵谷傳》,心中激盪的情緒。

那時沒有看到梵谷的原作,複製的畫作也多是黑白,印刷模糊,但還是很震撼。

讀到史東寫到:梵谷在煤礦區為工人布道,在礦災慘劇之後,梵谷回到家,把自己僅有的衣物一份一份分好,全部捨給最需要的受難者,我仍那麼清晰記得,十幾歲的年齡,竟然掩卷無以卒讀,熱淚盈眶的記憶。

那是梵谷,是余光中先生典雅譯筆下的梵谷,是史東傳奇小說筆下的梵谷。

──摘自《破解梵谷》

黃春明(知名小說家):

民國四十七年我在屏東師範讀書,當時一位劉天霖老師送我這本《梵谷傳》,並送我這句話:「你的才能像一座礦,而礦是需要開採的,梵谷是你的好榜樣。」我的人生讓我體驗到做事要靠一股「傻勁」。推薦這本對我影響深遠的書,尤其希望青少年多多讀傳記。

作者簡介

作者簡介

伊爾文‧史東 Irving Stone, 1903-1989

生於一九○三年,原名譚能朋(Irving Tennenbaum),為加利福尼亞人,畢業於柏克萊加州大學。他是美國聞名的傳記小說家,文筆流暢自然,敘事扼要明快,作品極為豐富。《梵谷傳》初版於一九三四年,為史東的第一部小說體之傳記,也是他的成名作。他寫的小說體傳記,尚有記敘米開蘭吉羅的《痛苦與狂歡》(The Agony and the Ecstasy),描寫傑克‧倫敦的《馬上水手》(Sailor on Horseback),以佛洛依德為主題的《心靈之激情》(Passion of the Mind),以林肯夫人為對象的《愛是永恆》(Love Is Eternal),以及美國畫家約翰‧諾波為對象的《熱血之旅》(The Passionate Journey),以美國勞工領袖尤金‧戴布斯為對象的《國會中之勁敵》(Adversary in the House)等二十多部。

譯者簡介

余光中1928~2017

一生從事詩、散文、評論、翻譯,自稱為寫作的四度空間,詩風與文風的多變、多產、多樣,盱衡同輩晚輩,幾乎少有匹敵者。從舊世紀到新世紀,對現代文學影響既深且遠,遍及兩岸三地的華人世界。曾在美國教書四年,並在臺、港各大學擔任外文系或中文系教授暨文學院院長,曾獲香港中文大學、澳門大學、臺灣中山大學及政治大學之榮譽博士。先後榮獲「南京十大文化名人之首」、全球華文文學星雲獎之貢獻獎、第三十四屆行政院文化獎等。

著有詩集《白玉苦瓜》、《藕神》、《太陽點名》、《在冷戰的年代》等;散文集《逍遙遊》、《聽聽那冷雨》、《青銅一夢》、《粉絲與知音》等;評論集《藍墨水的下游》、《舉杯向天笑》、《從杜甫到達利》等;翻譯《理想丈夫》、《溫夫人的扇子》、《不要緊的女人》、《老人和大海》、《不可兒戲》、《梵谷傳》、《濟慈名著譯述》等,主編《中華現代文學大系》(一)、(二)、《秋之頌》等,合計七十種以上。

伊爾文‧史東 Irving Stone, 1903-1989

生於一九○三年,原名譚能朋(Irving Tennenbaum),為加利福尼亞人,畢業於柏克萊加州大學。他是美國聞名的傳記小說家,文筆流暢自然,敘事扼要明快,作品極為豐富。《梵谷傳》初版於一九三四年,為史東的第一部小說體之傳記,也是他的成名作。他寫的小說體傳記,尚有記敘米開蘭吉羅的《痛苦與狂歡》(The Agony and the Ecstasy),描寫傑克‧倫敦的《馬上水手》(Sailor on Horseback),以佛洛依德為主題的《心靈之激情》(Passion of the Mind),以林肯夫人為對象的《愛是永恆》(Love Is Eternal),以及美國畫家約翰‧諾波為對象的《熱血之旅》(The Passionate Journey),以美國勞工領袖尤金‧戴布斯為對象的《國會中之勁敵》(Adversary in the House)等二十多部。

譯者簡介

余光中1928~2017

一生從事詩、散文、評論、翻譯,自稱為寫作的四度空間,詩風與文風的多變、多產、多樣,盱衡同輩晚輩,幾乎少有匹敵者。從舊世紀到新世紀,對現代文學影響既深且遠,遍及兩岸三地的華人世界。曾在美國教書四年,並在臺、港各大學擔任外文系或中文系教授暨文學院院長,曾獲香港中文大學、澳門大學、臺灣中山大學及政治大學之榮譽博士。先後榮獲「南京十大文化名人之首」、全球華文文學星雲獎之貢獻獎、第三十四屆行政院文化獎等。

著有詩集《白玉苦瓜》、《藕神》、《太陽點名》、《在冷戰的年代》等;散文集《逍遙遊》、《聽聽那冷雨》、《青銅一夢》、《粉絲與知音》等;評論集《藍墨水的下游》、《舉杯向天笑》、《從杜甫到達利》等;翻譯《理想丈夫》、《溫夫人的扇子》、《不要緊的女人》、《老人和大海》、《不可兒戲》、《梵谷傳》、《濟慈名著譯述》等,主編《中華現代文學大系》(一)、(二)、《秋之頌》等,合計七十種以上。

目次

九歌版《梵谷傳》新序 余光中

梵谷畫作

序幕 倫敦

娃娃的天使

古伯畫店

愛情起於自身的幻影

「讓我們忘了它吧,好嗎?」

梵谷家人

「哼,你不過是一個鄉巴佬!」

藍斯蓋特和艾爾華斯

1. 礦區

阿姆斯特丹

凱伊

迂腐的土牧師

拉丁文和希臘文

夢德‧達‧科斯塔

更大的力量何在?

福音學校

黑嘴巴

礦工的茅舍

成功了!

撿煤渣

馬加斯坑

上一課經濟學

易碎品

黑色的金字塔

上帝不管

崩潰

無關緊要的小事

想兩個同道的藝術家

西奧來了

萊斯威克的老磨坊

2. 艾田

「這一行有飯吃!」

傻子

學生

戴士提格先生

安東‧莫夫

凱伊來到艾田

「不,決不,決不!」

在有些城市裡總是倒楣的

3. 海牙

第一間畫室

克麗絲丁

有進步了

男人需要女人

「你得加緊工作,才能開始賣畫!」

良善生長在想不到的地方

學會忍受而無怨尤

無情之刀

愛

神聖家庭

西奧來到海牙

做父親的真有意思

藝術即戰鬥

婚姻亦如此

4. 努能

牧師館中的一畫室

織工們

瑪歌

「要緊的是愛人,而不是被愛。」

天涯海角,我都追隨

審問

「你的作品差不多可以銷了,可是……」

食薯者

5. 巴黎

「啊,是的,這是巴黎!」

豁然開朗

「能做畫家,何必做伯爵?」

原始主義者的寫照

繪畫者必須成為一門科學

盧梭開晚會

自縊的可憐蟲

藝術超乎道德

老唐基

小巷畫展

勞動者的藝術

藝術協會

向南方,永遠向南方的太陽!

6. 阿羅

地震或是革命?

繪畫機

小鴿子

郵差

黃屋

雅瑪

高敢來了

怪聲與狂怒

紅頭瘋子

「在現時的社會哩,畫家只是一條破船。」

7. 聖瑞米

三等客車

狂人相助

老朽畢竟是老朽

「我在沒齒沒氣的時後才發現繪畫。」

8. 奧維

個人首展

神經病專家

「再會」是畫不出來的

一種更富彈性的泥土

「死時兩人也不分離」

作者附註

附錄

人名索引

梵谷行程圖

星光夜

向日葵

破畫欲出的淋漓元氣

余光中筆下的梵谷

特載

護井的人──寫范我存女士 張曉風

梵谷畫作

序幕 倫敦

娃娃的天使

古伯畫店

愛情起於自身的幻影

「讓我們忘了它吧,好嗎?」

梵谷家人

「哼,你不過是一個鄉巴佬!」

藍斯蓋特和艾爾華斯

1. 礦區

阿姆斯特丹

凱伊

迂腐的土牧師

拉丁文和希臘文

夢德‧達‧科斯塔

更大的力量何在?

福音學校

黑嘴巴

礦工的茅舍

成功了!

撿煤渣

馬加斯坑

上一課經濟學

易碎品

黑色的金字塔

上帝不管

崩潰

無關緊要的小事

想兩個同道的藝術家

西奧來了

萊斯威克的老磨坊

2. 艾田

「這一行有飯吃!」

傻子

學生

戴士提格先生

安東‧莫夫

凱伊來到艾田

「不,決不,決不!」

在有些城市裡總是倒楣的

3. 海牙

第一間畫室

克麗絲丁

有進步了

男人需要女人

「你得加緊工作,才能開始賣畫!」

良善生長在想不到的地方

學會忍受而無怨尤

無情之刀

愛

神聖家庭

西奧來到海牙

做父親的真有意思

藝術即戰鬥

婚姻亦如此

4. 努能

牧師館中的一畫室

織工們

瑪歌

「要緊的是愛人,而不是被愛。」

天涯海角,我都追隨

審問

「你的作品差不多可以銷了,可是……」

食薯者

5. 巴黎

「啊,是的,這是巴黎!」

豁然開朗

「能做畫家,何必做伯爵?」

原始主義者的寫照

繪畫者必須成為一門科學

盧梭開晚會

自縊的可憐蟲

藝術超乎道德

老唐基

小巷畫展

勞動者的藝術

藝術協會

向南方,永遠向南方的太陽!

6. 阿羅

地震或是革命?

繪畫機

小鴿子

郵差

黃屋

雅瑪

高敢來了

怪聲與狂怒

紅頭瘋子

「在現時的社會哩,畫家只是一條破船。」

7. 聖瑞米

三等客車

狂人相助

老朽畢竟是老朽

「我在沒齒沒氣的時後才發現繪畫。」

8. 奧維

個人首展

神經病專家

「再會」是畫不出來的

一種更富彈性的泥土

「死時兩人也不分離」

作者附註

附錄

人名索引

梵谷行程圖

星光夜

向日葵

破畫欲出的淋漓元氣

余光中筆下的梵谷

特載

護井的人──寫范我存女士 張曉風

書摘/試閱

序幕

─1─娃娃的天使

「梵谷先生!該醒了!」 即在夢中,文生也在等待愛修拉的聲音。 「我已經醒了,愛修拉小姐。」他大聲回答。 「哼!你剛才沒醒,」女孩笑起來,「現在才醒的。」他聽見她下樓又走進廚房。 文生兩手伸到背後,只一撐,便跳下床來。他的肩膀和胸膛都很寬大,兩臂粗壯而結實。他匆匆套上了衣服,從罐裡倒出一點涼水,磨動剃刀。 文生享受著每日剃髭的儀式;先從寬闊的右頰沿著于思鬍子直剃到豐滿的嘴角;再從右邊的鼻孔起將上唇的右半剃光,再剃左半;最後剃下巴,他的下巴有如一塊巨大、渾圓而溫暖的花崗石。 他將臉伸到玻璃櫥上布拉班特草泝和橡葉紮成的花圈裡。這是他弟弟西奧採自桑德附近的荒野,寄來倫敦給他的。只要嗅到荷蘭的氣息,他這一天就順利開始。 「梵谷先生,」愛修拉又敲門喊他。「郵差剛才送這封信來給你。」 拆開信封,他便認出是母親的筆跡。「親愛的文生,」他念道:「讓我在信上和你談談。」 他的臉感到寒冷而潮濕,便將來信塞進褲袋,準備暇時再讀,其實在古伯畫店裡他常有餘暇。他把又長又密紅中帶黃的頭髮梳向腦後,穿上一件硬繃繃的白襯衫,套上低領,繫了一條活結的大黑領帶,然後下樓去享用早餐和愛修拉的笑容。 愛修拉‧羅葉和她的寡母在後園一間小屋裡開了一所專收男孩的幼稚園,她的父親則是普羅汪斯一位已故的副牧師。愛修拉是個笑瞇瞇的十九歲的姑娘,有一雙大眼睛,小巧的鵝蛋臉,淡淡的膚色和嬌小纖細的身段。文生最愛看她笑時的光輝,像五色鮮麗的陽傘的光輝一般,掠過她動人的小臉。 愛修拉用輕快而優雅的動作料理餐事,他一面進餐,她一面興奮地閒談。他才二十一歲,正在初戀。生命在他的面前展開。他想,如果自己能一輩子在愛修拉的對面吃早飯的話,該多幸運。 愛修拉送來一片火腿、一個蛋,和一杯濃濃的紅茶。她小鳥撲翅般地在他對面的椅上坐下,摸摸腦後棕黃的鬈髮,一面朝他微笑,一面不斷敏捷地將鹽、胡椒、牛油和烤麵包遞給他。 「你的木犀草長高了一點了,」她舔舔嘴唇說道。「上班以前去看看好嗎?」 「好,」他答道。「你肯,嗯,你願意……帶我去看嗎?」 「看他,多滑稽!他自己種了木犀草,居然就不曉得上哪兒找去了。」她最愛談論人家,似乎人家並不在場。 文生感到語塞。他的舉止和他的體格一般笨拙,好像無法找到適當的話來和愛修拉交談。他們走進了後院。雖是四月微寒的清晨,蘋果樹已經開花。愛修拉的屋子和幼稚園中間還隔著一座小小的花園。不過幾天以前,文生在這兒種下了罌粟花和甜豌豆。木犀草正在破土茁長。文生和愛修拉在它兩旁蹲下,兩人的頭幾乎相觸。愛修拉有一股濃烈而自然的髮香。 「愛修拉小姐。」他說。 「嗯?」她縮回了頭,疑惑地望他微笑。 「我……我……我是說……」 「哎呀,你結結巴巴地說什麼嘛?」她說著猛站了起來。他一直跟她到幼稚園的門口。「小娃娃們就要來了,」她說。「你去畫店裡要遲到了吧?」 「還早呢,我只要三刻鐘就走到河濱大道了。」 她無話可說,便伸手去背後整理一小卷鬆開的柔髮。她身材的曲線,就如此纖細的體質說來,已經非常可觀。 「你答應我給幼稚園的那張布拉班特的圖畫,怎麼說啦?」她問道。 「我把西塞‧德‧科克(Caesar de Cock)的一張畫寄去了巴黎。他會為你題字呢!」 「哦,好極了!」她拍起手來,把上身微微扭轉,又扭回來。「有時,梵谷先生,有時你真討人喜歡。」 她用眼睛和嘴朝他微笑,正想走開。他一把抓住她的手臂。「昨夜上床後,我為你想起了一個名字,」他說。「我把你叫做『娃娃的天使』。」 愛修拉仰面狂笑。「娃娃的天使!」她叫道:「我要去告訴媽媽!」 她掙脫了他的手,回頭聳肩朝他大笑,跑過花園,衝進了屋子。 ■ 譯註 1. 布拉班特為荷蘭一省名。

─2─古伯畫店

文生戴上禮帽,拿了手套,踏上了克萊彭區的馬路。在離開倫敦市中心這麼遠的地方,只有稀疏的屋子。每個花園裡都開著紫丁香花,山楂和金鏈花。 正是八點一刻;古伯畫店要到九點才開始上班。他頗為健步,等到房屋漸密,走路上班的生意人也愈來愈多。他對他們都極感親切;他們也知道戀愛是多麼美妙。 他沿著泰晤士河的堤岸,走過西敏寺大橋,走過西敏寺和國會,終於走進了河岸街,南安普頓十七號──這裡便是專門印賣名畫的古伯公司倫敦分行的地址。 他走過鋪有厚毯,掛著豪華帷幕的大展覽室時,看到一幅油畫,畫著一條六碼長的非魚非龍的怪物,上面還飛著一個小人。畫題是「天使長米高鬥殺撒旦圖」。 一個店員望見他走過來,告訴他說:「石印桌上有你的包裹。」 走過陳列著米雷(Millais),布頓(Boughton)和竇納(Turner)油畫的大展覽室,便到了專供蝕刻畫和石印畫展覽用的第二室。可是大半的交易卻在較前二室更像生意場所的第三室舉行。文生想起昨晚最後來買畫的婦人,不覺笑了起來。 當時那婦人曾如此問她的丈夫:「哈利,我是看不懂這幅畫,你呢?這隻狗倒有點像去年夏天在布來敦咬過我的那一隻。」 「哎呀,老的,」哈利說:「我們何必要一隻狗呢?狗老是找女主人的麻煩。」 文生覺得自己賣出去的畫都很蹩腳。進店的顧客中,大多數對於他們要買的畫一無所知。他們總是出高價買賤貨,可是這關他什麼事呢?他的責任不過是使畫室生意興隆罷了。 他拆開巴黎古伯畫店寄來的包裹。是西塞‧德‧科克寄來的,上面題著:「給文生和愛修拉:吾友之友即吾之友。」 「今晚把這張畫送給她時,我要向她提出來了,」他喃喃自語道。「再過幾天我就二十二歲了,現在我的月薪已有五鎊。不必再等待了。」 時間在古伯畫店靜靜的內室裡,過得很快。每天他平均為古伯畫店售出五十張印畫,雖然他寧願售賣油畫和蝕刻畫,但也滿足於為畫店掙這麼多的錢。他喜歡其他的店員,他們也喜歡他;他們常在一起,欣然談論歐洲大陸的事情。 他年紀雖輕,平素卻有點陰沉,不願和別人來往。大家向來都認為他古怪,甚至於有點離奇。可是如今愛修拉已經使他的個性完全改變。她使他願意和人親近,願意廣結人緣;她使他掙脫自我,又引他欣賞有規律的日常生活的好處。 畫店六點停止營業。奧巴克先生攔住了正要出門的文生。「我接到你叔叔文生‧梵谷的來信,他提起你,」他說。「他想知道你的近況。我很高興能夠告訴他,你是店裡一等的好店員。」 「多謝你過獎了,先生。」 「別客氣,等你度過暑假,我想派你離開內室,到蝕刻畫和石印畫室裡來。」 「這件事此刻對我太重要了,先生,因為我……我就要結婚了!」 「真的?好消息。婚禮何時舉行?」 「我想是今年夏天。」他以前一直就沒有想到過婚期。 「孩子,好極了。今年你已經第一個加過了薪,不過,等你蜜月旅行後回來,我想店裡會再設法加你。」

─3─愛情起於自身的幻影

文生吃過晚飯,推開椅子說:「愛修拉小姐,我去拿畫來給你。」 愛修拉穿著一件繡有銅綠色的仙子的時行衣裳。「畫家為我題幾句好話沒有?」她問。 「有的。你要是能弄盞燈來,我就去幫你掛在幼稚園裡。」 她把雙唇鼓成可以一吻的怪樣,斜睨著他。「我得幫媽媽的忙。半小時後再弄好嗎?」 文生把雙肘靠在房中的衣櫃上面,對鏡自照。他一向很少注意自己的相貌;在荷蘭,這種事情似乎無關緊要。他發現,比起英國人來,自己的臉和頭是稍微笨重。他的兩眼埋藏在橫岩的深縫裡;他的鼻梁很高,寬而直有如脛骨;他那圓屋頂似的前額,高高地聳起,其高度相當於他的濃眉到豐滿的嘴間的距離;他的兩顎寬闊而有力,頸項略為粗壯,那厚實的下巴簡直就是荷蘭人性格的活標誌。 終於他轉身不再照鏡,慵困地坐在床沿上。他出身於嚴肅的家庭;以前從未愛過一個女孩,甚至於從未注視任何女孩,或是經驗過男女之間偶然的調情。他對於愛修拉的戀愛,並無狂熱或肉慾的成分。他年輕;他是個理想主義者;這只是他的初戀。 他看看錶。只過了五分鐘。伸展在前面的二十五分鐘似乎永無了期。他從母親的來信裡抽出了弟弟西奧的短簡,再閱讀一遍。西奧比文生小四歲,現在正補上文生在海牙古伯畫店所遺的空缺。西奧和文生自幼就是一對好兄弟,正如他們的父親西奧多勒斯和文生叔叔一樣。 文生撿起一本書,在上面墊幾張紙,開始寫信給西奧。他從梳妝檯的最上層抽屜裡,抽出自己在泰晤士河堤岸上畫的幾張草率的速寫,塞進信封,又附進一張若蓋(Jacquet)的畫,「帶劍的女孩」的照片,一同寄給西奧。 「哎呀,」他大叫起來,「我完全忘記了愛修拉了!」他看看錶;已經遲了一刻鐘。他抓起一把梳子,努力想梳順一頭鬈曲而發紅的亂髮,又拿起桌上西塞‧德‧科克的畫,把門推開。 當他跑進客廳時,愛修拉說:「我還以為你已經忘記我了。」她正在為幼稚園的小娃娃貼紙做的玩具。「你把我的畫帶來了沒有?我可以看了吧?」 「我要先把它掛起來,再讓你看。燈弄好沒有?」 「在媽那兒。」 他從廚房裡趕回來時,她便遞給他一條海藍色的圍巾,叫他為她圍在肩頭。他觸到那絲巾,興奮得顫抖。園中浮著蘋果花的清香。小徑昏暗,愛修拉便用指尖輕輕扶在他那粗糙的黑外套的袖子上。她滑了一下,更加使勁抓住了他的手臂,一面因自己的笨拙高興地大笑。他不懂為什麼她滑了一下,就覺得這麼好笑,可是他貪看她的身子帶笑走下了暗徑。他打開幼稚園的大門,讓她走進去,她那嬌小的臉龐幾乎和他的相觸,她深深地望著他的眼睛,好像不待他開口,便已回答了他的問題。 他將油燈放在桌上。「你要我把圖畫掛在哪兒?」他問道。 「就在我桌上的牆頭,你覺得好不好?」 這座小屋以前是一所暑屋,房中約有十五張矮凳和桌子。一端是座小小的講臺,上面放著愛修拉的桌子。他和愛修拉並肩站在一起,共同摸索著掛圖的適當位置。文生極為緊張;他正要把圖釘釘在牆上,便失手把圖釘落下。她笑他,聲調安詳而親密。 「唉,笨蛋,讓我來。」 她舉起雙臂,運用周身的肌肉,敏捷地工作。她的手勢輕快而優雅。在那幽暗的燈光中,文生恨不得一把將她擁在懷裡,就這麼穩穩的一抱,就解決了這整個棘手的事情。可是,儘管愛修拉在暗中時時和他相觸,她好像一直不曾做出受抱的姿勢。他將油燈高高舉起,好讓她念那題辭。她很高興,拍拍手,又仰身朝後傾搖。她動得很厲害,他簡直跟她不上。 「這麼說來,他也成了我的朋友了,不是嗎?」她問道。「我一直就想認識一位畫家。」 文生想說幾句溫存話,好引到求婚之途。愛修拉在半明半昧中轉臉望他。燈火在她的眼裡映出點點的反光。她的鵝蛋臉嵌在黑影裡,當他看到她那潤濕的紅唇自光潔而白皙的皮膚上隆起時,一種說不出的感覺在他的心裡激盪。 過了一陣脈脈有意的沉寂。他覺得她正伸向自己,等自己說出那句多餘的情話。他幾度潤濕雙唇。愛修拉轉過頭來,從微聳的肩後望著他的眼睛,接著便跑出門去。 他深恐失去機會,便向她追去。她在蘋果樹下停了一下。 「愛修拉,求求你。」 她回身望他,微微顫抖。寒星湧現,夜色昏黑。他已將油燈掉在背後。唯一的照明來自廚房窗口幽微的燈火。愛修拉的髮香在他的鼻孔。她將絲圍巾緊裹著兩肩,雙手交叉抱在胸前。 「你冷了,」他說。 「嗯,我們還是進去吧!」 「不!求求你,我……」他擋住了她的去路。 她將下巴俯藏到溫暖的圍巾裡面,疑惑的大眼仰視著他。「嗨,梵谷先生,恐怕我不懂你的意思。」 「我不過想跟你談談。你曉得……我……我是說……」 「求求你,別選這種時候,我正在發抖呢。」 「我想你應該曉得。今年我升了級……我給調到前面的石印室裡去了……一年之中,我這是第二次加薪了……」 愛修拉退後一步,解開了圍巾,堅定地站在夜色裡,毫無蔽護,反覺十分溫暖。 「梵谷先生,你究竟要告訴我什麼嘛?」 他感到她的語氣裡孕著冷峻,暗暗咒詛自己不該這麼笨拙。驀地他胸中的熱情平伏了下來;他感到恬靜而鎮定。他在心裡默試過許多種的語氣,終於選擇了自己最喜歡的一種。 「愛修拉,我想要告訴你一件你已經知道的事情。我全心全意地愛你,只有你做我的妻子,我才會有幸福。」 他覺察到,她對於他忽然的鎮定是多麼驚異。他不曉得此刻應否將她抱在懷裡。 「你的妻子!」她的聲音升了幾個音階。「梵谷先生,那絕無可能!」 他的眸子從山岩一般的眼眶裡注視著她,她在暗中清晰地看到他的雙眼。「恐怕現在是輪到我不懂……」 「好奇怪,你會不懂。我訂婚一年多了。」 他不曉得自己在那裡站了好久,也不知道自己的思緒和感觸。「他是誰?」他無精打釆地問。 「哦,你沒見過我的未婚夫?你還沒來的時候,他就住你的房間。我以為你曉得的。」 「我怎麼會呢?」 她踮起足尖,向廚房的方向窺探。「嗯,我……我……以為總有人會告訴你的。」 「既然知道我一直在愛你,為什麼還要一整年都瞞著我?」現在他的聲調再無猶豫和徬徨。 「你愛我,難道是我的錯嗎?我不過想跟你做個朋友。」 「我住到這兒來以後,他來看過你沒有?」 「沒有。他住在威爾斯。他就要來和我一同過暑假。」 「你已經一年多沒見到他了?那你早忘記他了!我才是你現在的愛人呢!」 他一下拋開了理智和考慮,將她一把抱了過來,魯莽地強吻她那迴避的嘴唇。他嘗到了她潤濕的雙唇,甜蜜的嘴腔和芳香的柔髮;他全部強烈的愛戀在胸中升起。 「愛修拉,你並不愛他。我不會讓你愛他。你要做我的妻子。沒有你,我受不了。除非你忘記他,嫁給我,我永遠不會甘休!」 「嫁給你!」她叫道:「難道我要嫁給愛我的一切男人嗎?喂!讓我走,聽見沒有?不然,我要喊救命了。」 她掙開擁抱,氣喘喘地跑下了暗徑。當她跑到了石級前面,她轉過身來,用著像一聲狂喊那麼打擊他的,低而清的聲音罵他: 「紅頭傻子!」

─1─娃娃的天使

「梵谷先生!該醒了!」 即在夢中,文生也在等待愛修拉的聲音。 「我已經醒了,愛修拉小姐。」他大聲回答。 「哼!你剛才沒醒,」女孩笑起來,「現在才醒的。」他聽見她下樓又走進廚房。 文生兩手伸到背後,只一撐,便跳下床來。他的肩膀和胸膛都很寬大,兩臂粗壯而結實。他匆匆套上了衣服,從罐裡倒出一點涼水,磨動剃刀。 文生享受著每日剃髭的儀式;先從寬闊的右頰沿著于思鬍子直剃到豐滿的嘴角;再從右邊的鼻孔起將上唇的右半剃光,再剃左半;最後剃下巴,他的下巴有如一塊巨大、渾圓而溫暖的花崗石。 他將臉伸到玻璃櫥上布拉班特草泝和橡葉紮成的花圈裡。這是他弟弟西奧採自桑德附近的荒野,寄來倫敦給他的。只要嗅到荷蘭的氣息,他這一天就順利開始。 「梵谷先生,」愛修拉又敲門喊他。「郵差剛才送這封信來給你。」 拆開信封,他便認出是母親的筆跡。「親愛的文生,」他念道:「讓我在信上和你談談。」 他的臉感到寒冷而潮濕,便將來信塞進褲袋,準備暇時再讀,其實在古伯畫店裡他常有餘暇。他把又長又密紅中帶黃的頭髮梳向腦後,穿上一件硬繃繃的白襯衫,套上低領,繫了一條活結的大黑領帶,然後下樓去享用早餐和愛修拉的笑容。 愛修拉‧羅葉和她的寡母在後園一間小屋裡開了一所專收男孩的幼稚園,她的父親則是普羅汪斯一位已故的副牧師。愛修拉是個笑瞇瞇的十九歲的姑娘,有一雙大眼睛,小巧的鵝蛋臉,淡淡的膚色和嬌小纖細的身段。文生最愛看她笑時的光輝,像五色鮮麗的陽傘的光輝一般,掠過她動人的小臉。 愛修拉用輕快而優雅的動作料理餐事,他一面進餐,她一面興奮地閒談。他才二十一歲,正在初戀。生命在他的面前展開。他想,如果自己能一輩子在愛修拉的對面吃早飯的話,該多幸運。 愛修拉送來一片火腿、一個蛋,和一杯濃濃的紅茶。她小鳥撲翅般地在他對面的椅上坐下,摸摸腦後棕黃的鬈髮,一面朝他微笑,一面不斷敏捷地將鹽、胡椒、牛油和烤麵包遞給他。 「你的木犀草長高了一點了,」她舔舔嘴唇說道。「上班以前去看看好嗎?」 「好,」他答道。「你肯,嗯,你願意……帶我去看嗎?」 「看他,多滑稽!他自己種了木犀草,居然就不曉得上哪兒找去了。」她最愛談論人家,似乎人家並不在場。 文生感到語塞。他的舉止和他的體格一般笨拙,好像無法找到適當的話來和愛修拉交談。他們走進了後院。雖是四月微寒的清晨,蘋果樹已經開花。愛修拉的屋子和幼稚園中間還隔著一座小小的花園。不過幾天以前,文生在這兒種下了罌粟花和甜豌豆。木犀草正在破土茁長。文生和愛修拉在它兩旁蹲下,兩人的頭幾乎相觸。愛修拉有一股濃烈而自然的髮香。 「愛修拉小姐。」他說。 「嗯?」她縮回了頭,疑惑地望他微笑。 「我……我……我是說……」 「哎呀,你結結巴巴地說什麼嘛?」她說著猛站了起來。他一直跟她到幼稚園的門口。「小娃娃們就要來了,」她說。「你去畫店裡要遲到了吧?」 「還早呢,我只要三刻鐘就走到河濱大道了。」 她無話可說,便伸手去背後整理一小卷鬆開的柔髮。她身材的曲線,就如此纖細的體質說來,已經非常可觀。 「你答應我給幼稚園的那張布拉班特的圖畫,怎麼說啦?」她問道。 「我把西塞‧德‧科克(Caesar de Cock)的一張畫寄去了巴黎。他會為你題字呢!」 「哦,好極了!」她拍起手來,把上身微微扭轉,又扭回來。「有時,梵谷先生,有時你真討人喜歡。」 她用眼睛和嘴朝他微笑,正想走開。他一把抓住她的手臂。「昨夜上床後,我為你想起了一個名字,」他說。「我把你叫做『娃娃的天使』。」 愛修拉仰面狂笑。「娃娃的天使!」她叫道:「我要去告訴媽媽!」 她掙脫了他的手,回頭聳肩朝他大笑,跑過花園,衝進了屋子。 ■ 譯註 1. 布拉班特為荷蘭一省名。

─2─古伯畫店

文生戴上禮帽,拿了手套,踏上了克萊彭區的馬路。在離開倫敦市中心這麼遠的地方,只有稀疏的屋子。每個花園裡都開著紫丁香花,山楂和金鏈花。 正是八點一刻;古伯畫店要到九點才開始上班。他頗為健步,等到房屋漸密,走路上班的生意人也愈來愈多。他對他們都極感親切;他們也知道戀愛是多麼美妙。 他沿著泰晤士河的堤岸,走過西敏寺大橋,走過西敏寺和國會,終於走進了河岸街,南安普頓十七號──這裡便是專門印賣名畫的古伯公司倫敦分行的地址。 他走過鋪有厚毯,掛著豪華帷幕的大展覽室時,看到一幅油畫,畫著一條六碼長的非魚非龍的怪物,上面還飛著一個小人。畫題是「天使長米高鬥殺撒旦圖」。 一個店員望見他走過來,告訴他說:「石印桌上有你的包裹。」 走過陳列著米雷(Millais),布頓(Boughton)和竇納(Turner)油畫的大展覽室,便到了專供蝕刻畫和石印畫展覽用的第二室。可是大半的交易卻在較前二室更像生意場所的第三室舉行。文生想起昨晚最後來買畫的婦人,不覺笑了起來。 當時那婦人曾如此問她的丈夫:「哈利,我是看不懂這幅畫,你呢?這隻狗倒有點像去年夏天在布來敦咬過我的那一隻。」 「哎呀,老的,」哈利說:「我們何必要一隻狗呢?狗老是找女主人的麻煩。」 文生覺得自己賣出去的畫都很蹩腳。進店的顧客中,大多數對於他們要買的畫一無所知。他們總是出高價買賤貨,可是這關他什麼事呢?他的責任不過是使畫室生意興隆罷了。 他拆開巴黎古伯畫店寄來的包裹。是西塞‧德‧科克寄來的,上面題著:「給文生和愛修拉:吾友之友即吾之友。」 「今晚把這張畫送給她時,我要向她提出來了,」他喃喃自語道。「再過幾天我就二十二歲了,現在我的月薪已有五鎊。不必再等待了。」 時間在古伯畫店靜靜的內室裡,過得很快。每天他平均為古伯畫店售出五十張印畫,雖然他寧願售賣油畫和蝕刻畫,但也滿足於為畫店掙這麼多的錢。他喜歡其他的店員,他們也喜歡他;他們常在一起,欣然談論歐洲大陸的事情。 他年紀雖輕,平素卻有點陰沉,不願和別人來往。大家向來都認為他古怪,甚至於有點離奇。可是如今愛修拉已經使他的個性完全改變。她使他願意和人親近,願意廣結人緣;她使他掙脫自我,又引他欣賞有規律的日常生活的好處。 畫店六點停止營業。奧巴克先生攔住了正要出門的文生。「我接到你叔叔文生‧梵谷的來信,他提起你,」他說。「他想知道你的近況。我很高興能夠告訴他,你是店裡一等的好店員。」 「多謝你過獎了,先生。」 「別客氣,等你度過暑假,我想派你離開內室,到蝕刻畫和石印畫室裡來。」 「這件事此刻對我太重要了,先生,因為我……我就要結婚了!」 「真的?好消息。婚禮何時舉行?」 「我想是今年夏天。」他以前一直就沒有想到過婚期。 「孩子,好極了。今年你已經第一個加過了薪,不過,等你蜜月旅行後回來,我想店裡會再設法加你。」

─3─愛情起於自身的幻影

文生吃過晚飯,推開椅子說:「愛修拉小姐,我去拿畫來給你。」 愛修拉穿著一件繡有銅綠色的仙子的時行衣裳。「畫家為我題幾句好話沒有?」她問。 「有的。你要是能弄盞燈來,我就去幫你掛在幼稚園裡。」 她把雙唇鼓成可以一吻的怪樣,斜睨著他。「我得幫媽媽的忙。半小時後再弄好嗎?」 文生把雙肘靠在房中的衣櫃上面,對鏡自照。他一向很少注意自己的相貌;在荷蘭,這種事情似乎無關緊要。他發現,比起英國人來,自己的臉和頭是稍微笨重。他的兩眼埋藏在橫岩的深縫裡;他的鼻梁很高,寬而直有如脛骨;他那圓屋頂似的前額,高高地聳起,其高度相當於他的濃眉到豐滿的嘴間的距離;他的兩顎寬闊而有力,頸項略為粗壯,那厚實的下巴簡直就是荷蘭人性格的活標誌。 終於他轉身不再照鏡,慵困地坐在床沿上。他出身於嚴肅的家庭;以前從未愛過一個女孩,甚至於從未注視任何女孩,或是經驗過男女之間偶然的調情。他對於愛修拉的戀愛,並無狂熱或肉慾的成分。他年輕;他是個理想主義者;這只是他的初戀。 他看看錶。只過了五分鐘。伸展在前面的二十五分鐘似乎永無了期。他從母親的來信裡抽出了弟弟西奧的短簡,再閱讀一遍。西奧比文生小四歲,現在正補上文生在海牙古伯畫店所遺的空缺。西奧和文生自幼就是一對好兄弟,正如他們的父親西奧多勒斯和文生叔叔一樣。 文生撿起一本書,在上面墊幾張紙,開始寫信給西奧。他從梳妝檯的最上層抽屜裡,抽出自己在泰晤士河堤岸上畫的幾張草率的速寫,塞進信封,又附進一張若蓋(Jacquet)的畫,「帶劍的女孩」的照片,一同寄給西奧。 「哎呀,」他大叫起來,「我完全忘記了愛修拉了!」他看看錶;已經遲了一刻鐘。他抓起一把梳子,努力想梳順一頭鬈曲而發紅的亂髮,又拿起桌上西塞‧德‧科克的畫,把門推開。 當他跑進客廳時,愛修拉說:「我還以為你已經忘記我了。」她正在為幼稚園的小娃娃貼紙做的玩具。「你把我的畫帶來了沒有?我可以看了吧?」 「我要先把它掛起來,再讓你看。燈弄好沒有?」 「在媽那兒。」 他從廚房裡趕回來時,她便遞給他一條海藍色的圍巾,叫他為她圍在肩頭。他觸到那絲巾,興奮得顫抖。園中浮著蘋果花的清香。小徑昏暗,愛修拉便用指尖輕輕扶在他那粗糙的黑外套的袖子上。她滑了一下,更加使勁抓住了他的手臂,一面因自己的笨拙高興地大笑。他不懂為什麼她滑了一下,就覺得這麼好笑,可是他貪看她的身子帶笑走下了暗徑。他打開幼稚園的大門,讓她走進去,她那嬌小的臉龐幾乎和他的相觸,她深深地望著他的眼睛,好像不待他開口,便已回答了他的問題。 他將油燈放在桌上。「你要我把圖畫掛在哪兒?」他問道。 「就在我桌上的牆頭,你覺得好不好?」 這座小屋以前是一所暑屋,房中約有十五張矮凳和桌子。一端是座小小的講臺,上面放著愛修拉的桌子。他和愛修拉並肩站在一起,共同摸索著掛圖的適當位置。文生極為緊張;他正要把圖釘釘在牆上,便失手把圖釘落下。她笑他,聲調安詳而親密。 「唉,笨蛋,讓我來。」 她舉起雙臂,運用周身的肌肉,敏捷地工作。她的手勢輕快而優雅。在那幽暗的燈光中,文生恨不得一把將她擁在懷裡,就這麼穩穩的一抱,就解決了這整個棘手的事情。可是,儘管愛修拉在暗中時時和他相觸,她好像一直不曾做出受抱的姿勢。他將油燈高高舉起,好讓她念那題辭。她很高興,拍拍手,又仰身朝後傾搖。她動得很厲害,他簡直跟她不上。 「這麼說來,他也成了我的朋友了,不是嗎?」她問道。「我一直就想認識一位畫家。」 文生想說幾句溫存話,好引到求婚之途。愛修拉在半明半昧中轉臉望他。燈火在她的眼裡映出點點的反光。她的鵝蛋臉嵌在黑影裡,當他看到她那潤濕的紅唇自光潔而白皙的皮膚上隆起時,一種說不出的感覺在他的心裡激盪。 過了一陣脈脈有意的沉寂。他覺得她正伸向自己,等自己說出那句多餘的情話。他幾度潤濕雙唇。愛修拉轉過頭來,從微聳的肩後望著他的眼睛,接著便跑出門去。 他深恐失去機會,便向她追去。她在蘋果樹下停了一下。 「愛修拉,求求你。」 她回身望他,微微顫抖。寒星湧現,夜色昏黑。他已將油燈掉在背後。唯一的照明來自廚房窗口幽微的燈火。愛修拉的髮香在他的鼻孔。她將絲圍巾緊裹著兩肩,雙手交叉抱在胸前。 「你冷了,」他說。 「嗯,我們還是進去吧!」 「不!求求你,我……」他擋住了她的去路。 她將下巴俯藏到溫暖的圍巾裡面,疑惑的大眼仰視著他。「嗨,梵谷先生,恐怕我不懂你的意思。」 「我不過想跟你談談。你曉得……我……我是說……」 「求求你,別選這種時候,我正在發抖呢。」 「我想你應該曉得。今年我升了級……我給調到前面的石印室裡去了……一年之中,我這是第二次加薪了……」 愛修拉退後一步,解開了圍巾,堅定地站在夜色裡,毫無蔽護,反覺十分溫暖。 「梵谷先生,你究竟要告訴我什麼嘛?」 他感到她的語氣裡孕著冷峻,暗暗咒詛自己不該這麼笨拙。驀地他胸中的熱情平伏了下來;他感到恬靜而鎮定。他在心裡默試過許多種的語氣,終於選擇了自己最喜歡的一種。 「愛修拉,我想要告訴你一件你已經知道的事情。我全心全意地愛你,只有你做我的妻子,我才會有幸福。」 他覺察到,她對於他忽然的鎮定是多麼驚異。他不曉得此刻應否將她抱在懷裡。 「你的妻子!」她的聲音升了幾個音階。「梵谷先生,那絕無可能!」 他的眸子從山岩一般的眼眶裡注視著她,她在暗中清晰地看到他的雙眼。「恐怕現在是輪到我不懂……」 「好奇怪,你會不懂。我訂婚一年多了。」 他不曉得自己在那裡站了好久,也不知道自己的思緒和感觸。「他是誰?」他無精打釆地問。 「哦,你沒見過我的未婚夫?你還沒來的時候,他就住你的房間。我以為你曉得的。」 「我怎麼會呢?」 她踮起足尖,向廚房的方向窺探。「嗯,我……我……以為總有人會告訴你的。」 「既然知道我一直在愛你,為什麼還要一整年都瞞著我?」現在他的聲調再無猶豫和徬徨。 「你愛我,難道是我的錯嗎?我不過想跟你做個朋友。」 「我住到這兒來以後,他來看過你沒有?」 「沒有。他住在威爾斯。他就要來和我一同過暑假。」 「你已經一年多沒見到他了?那你早忘記他了!我才是你現在的愛人呢!」 他一下拋開了理智和考慮,將她一把抱了過來,魯莽地強吻她那迴避的嘴唇。他嘗到了她潤濕的雙唇,甜蜜的嘴腔和芳香的柔髮;他全部強烈的愛戀在胸中升起。 「愛修拉,你並不愛他。我不會讓你愛他。你要做我的妻子。沒有你,我受不了。除非你忘記他,嫁給我,我永遠不會甘休!」 「嫁給你!」她叫道:「難道我要嫁給愛我的一切男人嗎?喂!讓我走,聽見沒有?不然,我要喊救命了。」 她掙開擁抱,氣喘喘地跑下了暗徑。當她跑到了石級前面,她轉過身來,用著像一聲狂喊那麼打擊他的,低而清的聲音罵他: 「紅頭傻子!」

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。