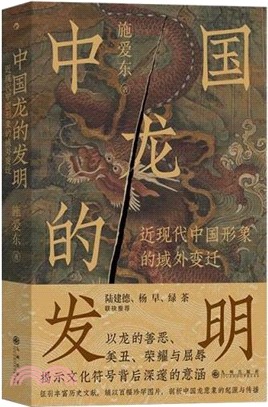

商品簡介

本書借助文化學、民俗學的基本方法,溯源龍是如何成為帝王專屬,又是如何過渡到全民共享的,考證了不同時期龍形象在不同歷史語境下的變遷。在探討近現代域外視野中龍形象的問題時,作者梳理了200多幅歐、美、日等國古舊書刊的罕見圖片,從象徵地位的皇家符號、時尚元素,到諷刺、攻擊東方古國的慣用素材,揭示出龍形象及其背後含義的複雜性。在全球化的背景下,重溫中西方文化碰撞的舊話題,不僅給我們一個理解中國傳統文化深刻內涵的新視角,更能脫離時代局限審視域外文化的傳播和交流,以史為鑒,更好地總結經驗教訓,尋求現代文化困境的破解之道。

作者簡介

施愛東,1968年生,中國社會科學院文學研究所研究員,中國社會科學院大學文學院教授,中國民俗學會秘書長,享受國務院政府特殊津貼專家。主要研究方向為故事學、謠言學、科學哲學。著有《故事法則》《故事機變》《故事的無稽法則》《民俗學立場的文化批評》《中國現代民俗學檢討》《金庸江湖手冊》等。

名人/編輯推薦

中華民族都是“龍的傳人”,這一理念早已深入人心。龍,既是我們的身份自信,也是我們的文化自信。將龍視作民族國家的象徵符號,在龍前冠以“中國”二字,只有在中外文化的碰撞和交流當中,才有可能被生產出來。

“中國龍”究竟是由何人、在何時、如何生產出來的?“龍”是如何從帝王專屬過渡到全民共享的?西方人是怎樣看待“中國龍”的?是不是只有五爪的才是“龍”?“龍”對應的英文翻譯“dragon”是怎麼來的,這個譯名是否合適?……你都能在本書找到答案。

◎借由龍年的契機,開啟尋龍之旅

中國民俗學會秘書長、著名民俗學家施愛東先生多年來深入研究龍文化,悉心爬梳豐富的歷史文獻,對龍形象的起源與傳播進行了考證與祛魅。從上古的集合名詞,到被賦予象徵意義的抽象動物,再到龍在御用紋樣及龍袍中地位的變化、人們對其態度的轉變,講述龍是如何逐漸演變成封建帝王的權力象徵又過渡到全民共享的。揭開龍的神秘面紗,發現龍文化深厚的歷史底蘊。

◎從域外角度看中國形象的變遷

16世紀起,許多傳教士、商人的到來促進了中西方文明的交匯,門多薩、利瑪竇、基歇爾、安文思等人向西方介紹中國時還注意到了中國的龍文化。龍從最初的被混淆、有多個譯名,到後來成為時尚風靡歐洲,再到一度淪落為被外媒戲謔的符號,對應的是中西關係的變化和相互認知的動態發展。“龍形象的美丑變異,只是帝國榮衰的晴雨表,國強龍美,國弱龍丑。”

◎以珍罕圖片審視域外文化的複雜

全書收入了200多幅歐、美、日等國古舊書刊的罕見圖片,既有象徵地位的皇家符號、時尚元素,也有諷刺、攻擊東方古國的慣用素材。由不同的文化符號析出中國形象在域外不同時期、不同文化背景下的多樣面貌,揭示出龍形象背後含義的複雜性。“祥龍還是惡龍,崇龍抑或屠龍,不是由龍自身的內涵或外延決定的,而是關乎人的態度和需求。”

◎回望歷史,重拾文化自信

在遭受侵略和欺侮的那段歲月,中國的形象與屈辱和落後相關聯,而這一印象在西方人的心中根深蒂固。時至今日,多數西方人對中國的認識仍停留在片面化和元素式的層面。深入了解歷史,重新審視和解讀自己的文化符號,才能真正幫助我們扯斷民族不自信的枷鎖。只有國家強盛、民族自信了,我們才能卸下過往屈辱的歷史包袱,讓龍重拾榮耀,重新綻放光彩。

目次

概論 中國龍的發明

第一章帝王將相及其權力崇拜的“龍政治”

第二章 16—18世紀歐洲人理解的“中國龍”

第三章 19世紀西方漫畫中的“辮子龍”與中國元素

第四章 辱華詞匯“豬尾奴”的遞進式東漸

第五章 哀“旗”不幸,怒“旗”不爭:大清龍旗五十年

第六章 “龍圖騰”是學術救亡的知識發明

第七章 層累造成的民族寓言“拿破侖睡獅論”

修訂再版後記

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:

海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;

海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。