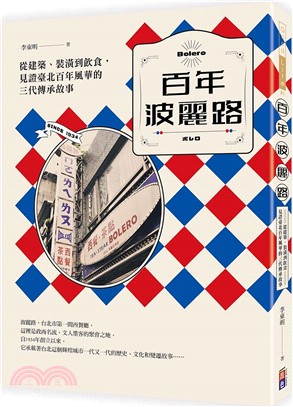

商品簡介

「波麗路」餐廳:

˙1930年代最著名的西餐廳,為臺灣生活西化的重要見證。

˙大稻埕地區碩果僅存的日治時期興業餐廳,2006年被指定為歷史建築。

˙極具特色的日式洋食、餐具,是臺灣高級西餐的代名詞,並掀起鐵板牛排的旋風。

˙廖家三代傳承至今,與顏雲連畫家合作的室內裝潢風格,難得保留完整至今,是臺灣室內設計史上的重要起源之一。

「如果沒有來波麗路,你不算來過臺北。」

★第一本關於臺灣最老西餐廳的專書,致敬一個屬於我們的輝煌時代

推開波麗路的門,如同握有一把鑰匙,

有了它,就能回到衣香鬢影、優雅奢華的老臺北——

本書講述波麗路在三代接班人手中的興衰歷程,並探討其建築、裝飾、飲食所具有的重要文化象徵意義。從日治時期,歲月流轉至今九十年,波麗路是「沙龍文化」的先鋒,室內設計的先驅,引領了喫茶店和風洋食的潮流,更是臺灣高級西餐的代名詞。

30、40年代 來一場老派約會

熱愛的音樂和西餐的第一代創始人廖水來,為了打造一間可以聆聽高級音樂的喫茶店,不惜重金購置進口音響設備。這使波麗路的格調更顯高雅,吸引許多文人墨客在此聚會,也是早期青年男女「相親」的熱門餐廳。

60、70年代 政商名流齊聚一堂

第二代經營者是廖賜麟先生,鑽研臺灣高級西餐的他,除了傳承和風洋食之外,還打造了套餐式菜單和頂級服務,成了許多本土企業家最愛的聚餐地點。

90年代 進入時空的膠囊

經歷了座無虛席的興盛時期,波麗路以鐵板牛排在許多人心中留下了深刻回憶。第三代傳人廖英鈞先生接手後,除了保留了老店的外觀及菜色,小細節如餐具、掛飾也維持創店時的原汁原味,讓老客人們能一邊用餐,一邊重溫昔日美好的回憶。

時光走至近代,波麗露歷經轉型並被列入歷史建築資產。未來,透過建築、飲食文化,以及世代的傳承,它將繼續寫下臺北人的故事。

作者簡介

李東明

1971年生於台北市,逢甲大學都市計畫學系畢業。赴日求學後進入日本工業大學建築研究所,專攻建築史、都市史領域。碩士論文研究街屋建築的亭仔腳,博士論文則專攻街屋建築的空間形式。取得學位返國後,適逢我國文化資產保存法的改訂,進入內政部建築研究所,先後完成數項有關聚落與街區保存策略與政策之相關研究,也屢獲內政部自行研究優等獎。後至中國科技大學服務迄今,主要研究領域仍為街區保存、文化景觀及空間再利用。

現職

國立臺北科技大學工業設計系副教授

學歷

日本工業大學建築學專攻博士(工學)

日本工業大學建築學專攻碩士(工學)

逢甲大學工學院都市計畫學系畢業

經歷

中國科技大學室內設計系專任副教授兼系主任

中國科技大學室內裝修設計技術服務中心主任

中國科技大學文化資產保存中心資深研究員

著作

《百年街屋:最興盛時代的燦爛動人建築,從迪化街看台灣發展縮影》

目次

序曲 熱愛音樂 廖水來打造波麗路Bolero

—以管弦舞曲作為店名: 一圓創業夢

Capter 1 日治時期 波麗路的草創期

—大稻埕的飲食文化

—臺灣最早的室內設計

—牽起和畫家顏雲連的緣分

—波麗路的廣告宣傳

Capter 2波麗路是室內設計的藝術史

—臺灣畫家 打造2.0波麗路室內空間

—關於顏雲連

—一樓1進

—一樓2進

—二樓1進

Capter 3 波麗路的現在進行式

—登錄歷史建築

—文化資產的波麗路

—波麗路材料與構造

—牆體

—地坪

—三樓空間

Capter 4波麗露九十年菜色 復古不敗

—鴨子飯 一圓阿公法國夢

—波麗路雞排 自製玉米醬顛覆想像

—日印混搭的臺式咖哩

—在日本找到波麗路的匈牙利牛肉飯

—別處吃不到的前菜冷盤

—清湯 濃湯 你愛哪味

—鐵板牛排 用聽的就好吃

—臺南沙卡里巴名物棺材板 這裡有

—有臺味的德國豬腳

—搭配雞油的 烤春雞

—少了罐頭的波麗路 就是少一味

—招牌手工布丁 配方九十年不變

—手工杏仁豆腐 假日限定

—早期的手工冰淇淋

—獨家訂製的不銹鋼餐具

—服務至上的濃濃人味

—三代經營的創新菜色

書摘/試閱

大稻埕的飲食文化

清領後期以來大稻埕地區商業活動的頻繁,帶來人潮的聚集,也因此衍生出許多飲食文化。

清領時期閩南移民帶來原鄉的飲食習慣與料理影響臺灣極深,經過臺灣在地物產石材與口味改良,逐漸演變成現在的臺灣菜,主要又可分為日常飲食的小吃與歲時節慶與宗教活動衍生出的精緻料理。現今大稻埕迪化街與鄰近的寧夏夜市小吃也以閩南小吃居多。

清領後期到日治時期因應經濟熱絡而有許多集會應酬的需求,各家酒樓、料理店、旗亭也應運而生。酒樓提供臺灣料理與中國各地菜系料理,並有藝旦表演,樂師伴奏,造成風潮,文人雅士亦常在此聚會。日治時期大稻埕地區以「江東春蓬」之稱的四大酒樓最為盛名,分別為江山樓、東薈芳、春風得意樓、蓬萊閣,其中又以東薈芳歷史悠久,光緒10年(1884)即開業,梁啟超、林獻堂都曾是座上賓。

咖啡館 喫茶店盛行

除了各種酒家菜之外,另有洋食傳入,這時候傳入的洋食,是以歐美料理為基礎,再加入日本元素,調整為適合日本人的口味,自明治時期興起到大正時期流行,逐漸演變成日本獨創的料理;蛋包飯、漢堡肉、咖哩飯、紅酒牛肉飯、可樂餅、和風義大利麵等,皆是代表性的和風洋食料理。

日人治臺後洋食料理跟著引進臺灣,陸續有洋食屋開店營業,並在明治末年蔚為流行,至明治45年(1912)時臺北已有17間洋食料理屋,然多數為日本人所開設。

大正年間來自日本本土新潮的珈琲店、喫茶店文化也在臺灣盛行,掀起文化沙龍風氣。相較於門檻較高的酒樓,洋食屋、珈琲館、喫茶店價位親切,提供洋食點心,還有女給陪侍聊天說笑,且充滿西化、新潮、現代感的裝潢與氛圍,成為當代人娛樂集會的新興選擇。知識分子在珈琲店、喫茶店聚會交流新思想,進一步促成大稻埕新文化運動的推展。畫家楊三郎的哥哥楊承基經營的維特珈琲開業於昭和6年(1931),是第一間由臺灣人開設的珈琲店,波麗路創辦人廖水來曾在此擔任主廚,山水亭創辦人王井泉則曾擔任經理職位。

那個年代,廖水來先生出生於臺北縣土城一帶,小學校畢業後便到臺北打天下。後來又獨自前往日本學習西式餐飲技術,回臺後也曾在當時「維特咖啡館」(後為「黑美人酒家」)擔任主廚,而後再開設「波麗路餐廳」。

御用日本畫家兼設計師

波麗路餐廳室內裝修擺設以高級豪華著稱,找來日本畫家鈴木洋平精心設計室裝,使波麗路更加與眾不同,而餐廳當時的餐桌椅皆從法國工廠進口,地毯二至三年更換一次;餐具亦有所講究,是廖水來前往日本考察後回臺灣聘請師傅手工訂做特殊樣式的不鏽鋼材質,並沿用至今。有別於當代珈琲店多雇用女給(女性服務生),波麗路餐廳早期服務生多為男性,穿著統一的白色制服,穿梭於餐桌之間。

廖水來先生對藝術的喜愛與欣賞,成為影響波麗路餐廳室內空間風格的重要原因。民國二十三年(1934年)餐廳創立之期,廖水來先生商請日籍畫家兼設計師鈴木洋平先生為餐廳設計內裝,直至民國三十六年(1947年)由廖水來先生邀請國內第一代本土畫家顏雲連先生,共同進行餐廳第二代的設計工作,而鈴木洋平也正是顏雲連先生之設計啟蒙老師,因此餐廳風格得以持續保持。雖然後續因使用有著數次的修建,但現況波麗路餐廳的室內裝修,仍完整地保存了顏雲連先生設計的樣貌。

波麗路西餐廳的第一代設計師就是鈴木洋平先生,這是當時台北第一家由台灣人經營的西餐廳,為了與日本人經營的餐廳相匹敵,便找了鈴木洋平先生設計。鈴木洋平受西洋繪畫的薰陶,呼應明治維新後日本的西洋化及等同於現代化的概念,設計特色是融入歐洲的設計思潮,自文藝復興到包浩斯時代的百家爭鳴,這些帶有文化背景的設計,都在鈴木老師的作品中可以見到。

當年鈴木洋平先生獲聘到台灣,是為了統籌規劃1935年日本昭和10年主展館位於台北中華路的「始政40週年紀念台灣博覽會」博覽會盛況空前相當成功,結束之後鈴木洋平先生並未立即返回日本,反而是留在台北幫日本人做設計工作,並因此成立了美術事務所從事美術設計的工作。

揉入歐洲建築元素的設計風格

鈴木老師的風格主要是以當年流行的西洋風格為主,並融入來自歐洲的古典建築元素。當年的日本因為追求「脫亞超歐」,對於歐洲的一切非常憧憬甚至崇拜。在大日本帝國最興盛期所流行的公共建築形式「樣式建築」正是模仿歐洲古典造型的西洋建築形式。且1930年代正逢歐洲的新建築運動大盛行,國際主義樣式、藝術裝飾樣式Art Deco等各領風騷。同時包浩斯風潮也開始席捲全球,美國的法蘭克洛伊德萊特(草原風格)、歐洲的柯比意,都帶動新建築運動的風潮。而鈴木先生在這個時空背景中,也信手拈來前衛簡約的造型元素,可以從波麗路餐廳早期的老照片中可見,牆上用簡單的線條裝飾,吧檯的造型也相當簡約,使用金屬及玻璃等新建築材料,可說是受到當時新建築運動的影像甚鉅。

據說當時台北甚至中南部的餐廳、酒家、俱樂部等娛樂場所,大多出自於鈴木之手、而這些場所的消費者及經營者大多以日本人為主。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。