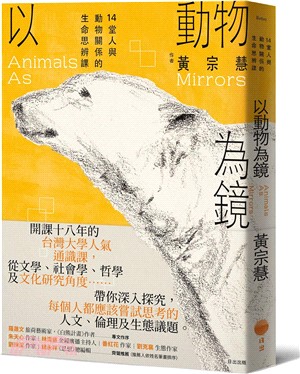

商品簡介

「人如果想和自然世界建立親近關係,絕對是需要學習的,

只是以愛之名,並不足以保護任何生命。」

開課十八年的台灣大學人氣通識課,

從文學、社會學、哲學及文化研究角度⋯⋯帶你深入探究,

每個人都應該嘗試思考的人文、倫理及生態議題。

台灣大學外文系教授黃宗慧的通識課「文學、動物與社會」,以外國文學經典為文本,除了引導、解讀故事中的脈絡發展,更藉著故事中登場的人與動物,試圖討論更多議題,搭配社會學、哲學等人文科學理論的說明,與學生一同在討論、思辨之中,尋找出眾多疑惑的可能解答。透過跨領域的結合,將原本被歸為科學研究範疇的動物,改以人文角度去探討。

本書收錄課程中曾選讀的短篇故事,也包括黃宗慧在研究論文或演講中討論過的動畫與其他文學作品。透過閱讀海明威、卡夫卡、愛倫坡及孟若等文學名家筆下的經典故事,以及你我熟悉的米老鼠、愛力獅等動畫角色,我們得以重新思考,動物的存在之於人,究竟扮演著怎樣的角色?人與非人動物之間,究竟是如何的相似?又如何的相異?面對動物議題的種種困惑,我們或許可以藉此找出一些解答的方向。

例如出生於紐西蘭的毛利作家葛雷斯(Patricia Grace),她的短篇作品〈蝴蝶〉除了帶有對於殖民者的批評,我們還可就「人天性就比較受美/可愛的事物吸引」來討論人類是否只喜歡可愛動物,對於醜陋動物的瀕危就漠不關心,以及關心保育動物,是否就壓縮了也需要幫助的人的福利,又或者是動保是否只是中產階級在關心的事情。

又例如日本小說家朱川湊人的〈光球貓〉,描述的是獨自住在東京下町舊公寓的失志漫畫家,與出現在家中「宛如發光的乒乓球般」的貓靈的故事。當中也衍伸出社會學中「人類居住在城市中的疏離」的相關討論,以及現代人如何從動物身上得到療癒。

此外,黃宗慧用來探討的素材除了文學作品,也廣泛涉獵至大眾文化如動畫、廣告等領域。因此關於動畫電影中出現的動物形象,甚或劇情發展的設定,隨著動保意識抬頭,對於觀影者所傳達的訊息的改變,也是本書中精彩討論的一個章節。

而篇末搭配的短文,則是黃宗慧自身從事動保的心情分享,她一路走來的動保路片段,也期許可開啟生命倫理的不同思考。在黃宗慧的帶領下,這門兼具理性與感性思辨的人氣通識課,也成為每一個人都可以獲得的知識資源。

「若能將這一片片動物鏡子拼湊起來,或許我們的視野就不會只看得見自己,不會是一成不變的單調侷限,而能看見動物、看見人與動物的共生,如何交織出如萬花筒般繁複的樣貌。」――黃宗慧

作者簡介

黃宗慧

國立台灣大學外文系教授,常自嘲以動保為主業,教書為副業。學術研究專長為精神分析與動物研究,個人研究興趣為家中貓與龜的日常生活點滴。曾任《中外文學》總編輯、NTU Studies in Language and Literature主編,現為國科會人文處外文學門召集人(2023–2025)。

編有《台灣動物小說選》,合編有《放牠的手在你心上》、《動物關鍵字:30把鑰匙打開散文中的牠者世界》,合譯有《拉岡精神分析辭彙》。與黃宗潔合著之《就算牠沒有臉:在人類世思考動物倫理與生命教育的12道難題》曾獲書評媒體Openbook 2021好書獎(年度生活書類),文化部第44次中小學讀物選介人文社科類精選之星,並入圍2022台灣文學金典獎。

序

增訂版序

遇溺歸來

《以動物為鏡》出版五年後的暑假某天,編輯辰元透過臉書訊息敲我,問我是否有意為這本書再多寫一兩篇文章,推出增訂版。相較於當年對於出書邀約的猶豫,這次我幾乎是一口答應。「態度丕變」的主因說來或許有些好笑,就是我終於有機會反省之前寫書過程的拖延,還辰元一個「公道」了。

當年遲遲不開始的原因,在【作者序】中已有交代。事實上,那時我不但寫作過程拖拖拉拉,終於完稿之後,還像是被逼著寫作業、備感辛苦委屈的小孩一般,對辰元說我決心再也不要寫書,並且要把立志當「一片歌手」的誓言寫在序裡──還好她成功勸阻了我,讓我免於在日後成為言行不一的人,因為在那之後,我不但和妹妹宗潔對寫了一本《就算牠沒有臉:在人類世思考動物倫理與生命教育的十二道難題》,近期還又共同編著了《動物關鍵字──30把鑰匙打開散文中的牠者世界》。相當程度上,可以說是因為曾經有《以動物為鏡》帶來了好的開始,原本傾向於把寫書的優先序排在各種工作後面的我,才有了這樣的改變。

而所謂好的開始,倒不是指這本書為我帶來了什麼殊榮,而是它讓我體認到,原來透過出書確實可以讓「文學、動物與社會」這門課的影響,拓展到學院以外。迄今六年間,我因此認識了更多同樣關心動物的人,他們的回饋成為暖心的支持。也因為這本書的「牽線」,《天下》雜誌針對這門通識課程做了專訪報導、TED x Taipei邀我以動物主題進行短講,之後我又陸續參與了包括二○一八台北雙年展《後自然:美術館作為一個生態系統》在內,不少因出書而促成的演講活動。對於心心念念想改變動物悲慘處境的我來說,長年在動物研究上的成果,能觸及同溫層以外的地方,是始料未及的幸運。

但仍不得不誠實地說,「成也動物,敗也動物」好像是我的某種宿命?這些年透過撰寫動物倫理的相關書籍、進行專題演講,雖讓我得以實踐大學教師的社會責任,但在日常生活中,真實動物的遭遇卻常常令我揪心,不管是不時聽聞的動物慘況,或者是自己身邊動物的老病離世。目睹台灣社會的野保與動保更趨對立,野生動物與流浪犬貓的困境卻無緩解的時刻,我常感灰心;而摯愛的KiKi來不及過牠二十一歲的生日(我當年還在【作者序】中,慶幸高齡的牠仍陪在我身邊)、原本貌似健壯的小橘無預警被惡疾帶走(【〈光球貓〉裡的共感】後記中,像龍套角色般出現在文句中的牠,其實是我口中「千年一遇」的此生最愛),更使我不斷「遇溺」。

遇溺,是作家韓麗珠對於「無法向外界求助」「人只能獨自泅泳於凶暴的失喪之海洋」那種失去所愛之殤所做的精準形容。但我終究還是沒有在哀傷的汪洋中窒息,或許,就是因為在回望這段辛苦的、以幫助更多動物為使命的日子裡,總還有些足以讓我鼓勵自己游上岸的力量吧。而那些力量,弔詭地,也來自於不同處境的動物之殤。因為還有那麼多我看不過去或放不下的動物際遇,所以不能放棄努力,得把自己的體認化為文字、化為改變的契機。而這也是我爽快答應為增訂版再寫新作的另一個重要原因。

在「心情告白」之後,簡單說明一下增訂版選入賞析的文本:分別是卡夫卡的《變形記》與狄西嘉執導的電影《風燭淚》(Umberto D,又譯《退休生活》)。對於在「文學、動物與社會」的課程上曾「曇花一現」的這兩部作品,我在新增的第四章〈羈絆的奧義──無法/不願獨活的人類動物中〉以「沒有救贖的人類動物」及「被動物救贖的人類」為之定調。這當然不足以涵蓋它們豐富深刻的其他意義,但作為一本以動物為主軸的書,卻剛好可以凸顯因變成蟲而被人類拋棄,以及人因無法拋棄動物而存活這兩組相當戲劇性的對照情境。尤其是《變形記》(Die Verwandlung),當初因為考量通識課程的性質,課堂多半選取能延伸思考人與動物關係問題的短篇故事,篇幅較長又較為複雜的這部經典,只選讀過一兩次,就成了課程的遺珠。在卡夫卡逝世一百周年的此際,透過增訂版選擇他最知名的作品來評析,除了別具意義,對我個人來說,也算彌補了小小的缺憾。

最後,謹藉增訂版序言的空間,感謝在這六年間受邀到我課堂上演講的講者們:詹正德、陳玉敏、陳宸億、譚立安、羅晟文、胡慕情、張徐展、鄧紫云(註)。這門課從開課以來,就有幸邀請到許多專家學者,和我一起為減少動物的苦難而共同努力,也分擔了我教學上的苦難──讓學生們面對動物在社會上遭到的各種傷害,從來不是件容易的事,我常得目睹學生們因為上課聽聞了原先未知的動物殘酷而神情黯淡,有時也從他們口中聽到我不曾經歷的操作實驗動物、或是到收容所與保育中心擔任志工時的心情起伏。這些都讓我曾經忍不住因心情沉重,而開玩笑地說我要發展其他專長,要「另謀高就」開一門講的人開心、聽的人歡喜的課。

但是我依然持續開設這門不討好的通識課,也依然在這裡,一字一字敲打這些年來因為動物、因為出書或授課所感受到的點滴心情。儘管曾經堅信「念念不忘,必有回響」的我,現在比以前更常出現動搖的時刻,但我想,遇溺之後,我仍會繼續這樣,為動物而努力,在母親、姊妹與先生的守護下。

後記:

辰元寄來一校稿電子檔之後,我始終沒有打開──因為【增訂版序】的標題。十四歲就走到腎衰末期的愛貓Kin獎眼看將離去,我實在沒有信心直面「遇溺歸來」的承諾。不忍讓牠被病痛折磨,也不願接受年初剛安樂小橘,年末又要送走Kin獎的殘酷命運。但終究艱難地選擇了放手。因為牠的痛比我的更重要。可以這樣愛著動物的我,未來還是可以負傷前行的吧?在離別到來前,我在Kin獎的身旁,打下了這段文字。

(註)依應邀講課的學年度排列,已列於原版謝辭的講者們,則不在此重複。

推薦序 發掘屬於自己與動物的關係脈絡──《白熊計畫》作者.羅晟文

八年前的秋天,開學後不久的一個午後,一段巧妙的機緣使我走進了新生大樓二○四教室。那是我第一次到外文系聽課,並不曉得「文學、動物與社會」課程會講些什麼,也很期待能不能讓我那僵化的研究所生活有些調劑。最初兩周,宗慧老師分別介紹了〈峇里島的雞為什麼要過馬路?〉與〈雨中的貓〉兩篇故事;我很驚訝原來文學能被分析得這麼精彩,而且可以和生活中曾接觸到的動物,或動物事件作對應思考──我未曾作過的思考。

第三周,當我還在想著前兩篇故事時,我們讀到了史坦貝克的〈蛇〉。故事中的女主角闖入了一位年輕科學家的生物實驗室,並下達了想買蛇、想看蛇吃老鼠等一連串命令,讓科學家難以招架。蛇女與科學家的對峙猛然喚起了我兩段埋藏許久的回憶。

國中一年級時,自然科學是我熱愛的科目;我想當科學家,也喜歡作實驗。當時學校有「獨立研究」的課程,我們必須自己找一個科學題目來研究一個學期。由於家住高雄,離海不遠,我和一位同組的朋友選了寄居蟹作研究對象。我們打算研究寄居蟹的選殼機制,或是牠們的視覺與嗅覺。那時網路搜尋引擎並不發達,而研究台灣寄居蟹的文獻也不多,我們不知道該怎麼開始。

隨後,我們很幸運地聯絡上一位研究寄居蟹的海洋生物學家;他十分熱心,也歡迎我們參訪他的實驗室。在實驗室裡,他和我們分享了他在潮間帶的研究、探險經歷,以及他整齊、潔淨的大規模實驗裝置,令我們大開眼界,十分興奮。當我們請教他關於研究選殼機制時該如何讓寄居蟹先暫時離殼,他說「用火焰稍微加熱貝殼尾端」,但要很注意,因為「有時一不小心,寄居蟹會被燒死」;而若要研究視覺、嗅覺的影響,為了控制變因,最簡單的方法分別是「剪眼睛」和「剪觸鬚」。我當時很錯愕,想了很久但終究沒有提出質疑,心想也許這就是專業科學家做研究的正確程序。回校後,我們跑去問生物老師,她認同了海洋生物學家的說法。雖然我沒有故事中蛇女的霸氣,可以直接挑戰科學家的權威,但這段訪問讓當時我景仰「科學」的心,首次產生了些許動搖。最後我們決定不研究那些東西,改研究牠們的記憶能力,讓寄居蟹練習走迷宮。

第二段回憶同樣發生在我們的寄居蟹研究。有一回寒流來襲時,我在海邊採集了數十隻寄居蟹(註),傍晚回室內時,我擔心夜晚太冷,所以調製了室溫海水給牠們。結果隔天早上,這群寄居蟹死了大半──寄居蟹是變溫動物,夜晚根本不應該用室溫海水;更讓我難過、懊悔的是,我竟然誤用人類的感官知覺來斷定另一個物種的感受,從而害了牠們。當時數個月實驗期間,我把寄居蟹當成我的寵物看待,許多甚至還取了名字;然而因為我的無知,最終實驗結束後,存活、放回海邊的寄居蟹並不多。

這項在我國中時以科學之名進行的「動物實驗」給了我很多遺憾,但卻沒能記載在最後的科學報告中;隨著課業量增加,我回想起這件事的頻率也逐漸減少。直到讀了〈蛇〉,我才驚覺,如同宗慧老師在【一種寂寞,兩樣投射?】文末提及的那隻她不曾伸出援手的「雨中的狗」,寄居蟹事件在我心中,其實一直都沒有結案。

每個人的心底,可能都深藏了一些無法結案的動物事件或疑問;它們也許被封存了好一段時間,且值得被重新面對與思考──並非為了結案,而是持續探索事件背後的人與動物關係中,還存在哪些可能性。但如何催化、喚起這些思考?宗慧老師在文學的脈絡下,以短篇故事巧妙地映照了動物在當代社會中的許多面向。雖然這些故事本身並未試圖訴說任何動保理念,但讀完後,許多情節仍不時在我腦中繚繞,並允許我慢慢推敲出自己的提問與想法。

在「文學、動物與社會」課程結束後,我發現身邊不少修課同學也逐漸釐清了自己的定位;有的甚至投身第一線,親身協助動物。佩服之餘,我也不斷問自己:那我能做什麼呢?我會做什麼呢?我是否能將「獨立研究」轉化為視覺創作,探索動物問題?我相信,每個人都有其脈絡與專長,而《以動物為鏡:12堂人與動物關係的生命思辨課》宛如一面明鏡,讓讀者有機會以多重的角度凝視、發掘屬於自己和動物間的關係!

羅晟文/二○一八年九月十五日,荷蘭海牙

(註)任意在野外採集生物會破壞生態,應與所屬管理機構審慎討論,並申請採集證。

目次

增訂版序:遇溺歸來

推薦序:發掘屬於自己與動物的關係脈絡──《白熊計畫》作者.羅晟文

作者序:從一門課,到一本書

導論

▌擦亮一面動物鏡子

【上篇】卡夫卡的〈致學院的報告書〉──「像人的動物」

【下篇】達爾的〈豬〉──「像動物的人」

第一章

愛,不愛?這樣愛動物,錯了嗎?

▌一個非素食者的倫理省思──〈峇里島的雞為什麼要過馬路?〉

▌中產階級的可愛動物保護主義?毛利作家葛雷斯的〈蝴蝶〉

▌一種寂寞,兩樣投射?

【上篇】〈雨中的貓〉裡的自憐

【下篇】〈光球貓〉裡的共感

第二章

是想像,還是真實?論動物影像再現

▌那些米老鼠(沒有)告訴我們的事

▌保護動物,迪士尼有責?《動物方城市》與《海底總動員》

【上篇】想像的烏托邦能拯救真實的動物嗎?

【下篇】《海底總動員》系列在海洋生態教育上的失與得

▌誰的快樂天堂?《馬達加斯加》系列裡的「現代方舟」形象

【上篇】從自願被吃的豬到熱愛表演的獅子

【下篇】親生命性為何是雙面刃?

第三章

邊緣的人遇上命賤的獸

▌失控的黑暗──愛倫坡的〈黑貓〉

【上篇】他們為什麼虐待動物?

【下篇】〈黑貓〉的現代啟示錄

▌殖民情境下的弱者反撲──從葛雷斯的〈蒼蠅〉看善待昆蟲之(不)可能

【上篇】令人討厭的蒼蠅的一生

【下篇】動物倫理的蟲蟲/重重危機

▌女性與動物是「弱弱結盟」嗎?

【上篇】沃克〈我是藍?〉的領悟

【下篇】或許我只是個女孩──孟若〈男孩與女孩〉裡的猶疑

▌來自蛇女的誘惑/挑戰──史坦貝克的〈蛇〉

第四章

羈絆的奧義──無法/不願獨活的人類動物

▌沒有救贖的人類動物──《變形記》裡無路可出的人/蟲

▌被動物救贖的人類──狄西嘉《風燭淚》裡的老人與狗

尾聲

▌走出兔子洞──《愛麗絲》中的動物倫理契機

謝辭

書摘/試閱

【試閱1】一種寂寞,兩樣投射?【下篇】〈光球貓〉裡的共感(部份節錄)

日本作家朱川湊人的「鬼故事」〈光球貓〉裡也有個寂寞的主人翁,但卻對照出「一種寂寞,兩樣投射」的不同結果。故事的第一句就是,「那時候,我是個又窮又孤獨的年輕人。」主角住在東京下町的老舊公寓、夢想成為漫畫家卻不得志,在那樣的日子裡,讓他可以捱過寂寞的,除了年少逐夢的熱情之外,就是一隻被他命名為茶太郎的流浪貓。

主角住的地方鄰近浪貓聚集的覺智寺。原本因為他沒有閒錢可以餵貓,所以告誡自己盡量不要接觸浪貓,但這誓言很快就被打破了。某次,兩隻浪貓打架,從院子裡一路追進他屋裡,其中茶色的那隻居於下風,主角於是作勢用紙團丟向比較強勢、左眼有眼翳的那隻白貓,將牠驅趕了出去。之後,茶色的那隻「茶太郎」就成為主角「來到鎮上第一個交到的朋友」,自由進出他的房間。

不管是因為寂寞,還是因為原本就相信動物和人也可以「溝通」,在主角與茶太郎的互動中,我們看到了他們的「跨物種交談」:替牠趕走白貓時,主角對牠說「喂,沒問題了。」事後還問牠「吵架了嗎?」儘管茶太郎只是喵喵長叫了幾聲,一面慵懶地伸長身體,但主角卻認真地說,「這可以有好幾種解釋,但反正是答謝我施予援手吧!」茶太郎從不會靠近堆疊了漫畫原稿和畫具的書桌與書架,更讓主角覺得牠是隻善解人意的貓,「牠似乎明白那是重要的寶貝」,就這樣,雖然茶太郎可能只是在房裡晃來晃去,或是安靜地過夜,卻讓主角「獲得無限的撫慰」。

茶太郎有時也會外宿不歸。某天夜裡,主角雖然聽到窗外鐵欄杆處傳來貓的動靜,但仔細一看,並不是茶太郎回來,映入眼簾的,是像「會發光的乒乓球」一般的貓靈。主角原本手心冒汗、握住掃把想驅趕它,卻因為發現貓靈的動作很像茶太郎,於是試著彈舌發出過去呼喚茶太郎時的「唧唧唧」聲,結果「那光球像是開心極了,不斷地左右輕輕搖擺」。主角於是猜想,茶太郎一定是死在什麼地方卻不自覺,才會拋下身體以靈魂的形式歸來。

雖然難過於自己竟連茶太郎發生了什麼意外、死在哪都不知道,但主角還是接納了茶太郎的靈魂,容許它成為每天造訪的存在。他撫摸它、和它玩遊戲,而光球就興奮得上下跳躍、磨蹭著靠向他的手臂,甚至發出貓呼嚕時喉鳴的震動⋯⋯神奇的是,之前因為漫畫作品遭到否定而意志消沉的主角,在光球貓的陪伴下竟然恢復了元氣。「我只用手指輕輕撫摸它的表面,說也奇怪,一顆心自然就沉澱下來。而光球的中心則會很愉悅似的振動著,這點也傳達到我的內心裡。盡情互動後,不知為什麼,我開始自覺到自己原非一無可取啊!」主角在驚覺光球貓這種不可思議的影響時,還特別聯想到自己過去曾經聽說撫摸貓狗可以治療病情的說法,這個細節的描述,不禁讓人讚嘆朱川湊人的這則鬼故事,比許多強調「毛小孩療癒力量」的說法還更基進,因為在他的筆下,只要願意「盡情互動」,連貓靈都產生了療癒的力量啊!

不過接下來的情節並不是要發展成「同伴動物至死也要與人相依」的故事。事實上,不久之後,真正的茶太郎就回來了,光球貓這才從木門的縫隙鑽了出去,離開它流連了十天的家。而主角為了一探究竟,一路跟蹤光球到覺智寺,竟在寺廟本堂的梁柱後面,發現了蜷伏的白貓屍體。他立刻認出,那正是曾追趕過茶太郎,但被他趕走的白貓。

「這世間,感到寂寞的生命是何其多呀!」主角看到白貓的屍體時,不禁這樣感嘆了起來。他揣想這隻貓必然很寂寞,很想找人撒嬌,所以才會讓餘存的靈魂徘徊街上,最後還來到他的房間。牠也和茶太郎一樣,當時希望能進屋裡吧!這樣想之後,主角在心裡對白貓說,「對不起,那時候把你趕走⋯⋯」讀到這裡,或許有些人不免會認為,這一切都只是凸顯了主角是個寂寞的人,所以才會想像白貓是寂寞的。但就像先前所說的,就算這其中牽涉了情感的投射、是無法證實的想像,但只要這種想像為雙方帶來的不是傷害,又何須苛責呢?

更有趣的是,在朱川湊人的描述中,主角之所以說白貓是寂寞的,並不是從人的角度類推出「原來貓也擁有感受寂寞的能力」這樣的結論,因為他的措詞並非「會感到寂寞的並不只有人,貓也一樣」,而是剛好相反,是因為有寂寞的貓為鏡,他才觀照到自己內心、乃至其他人的寂寞。「會感到寂寞的並不只有貓,人也一樣。就像我對獨自一人的生活感到寂寞,一定還有其他人在不同的地方也感受著寂寞。我的父母親、批評我作品的總編、舊書店老闆,他們一定也都和這隻貓一樣,有屬於自己內心的寂寞。至少我就是如此。」

如果是依循傳統化人主義的思維,就算是承認動物有感知快樂或悲傷的能力,也是先預設這些情緒是人類所擁有的,然後在動物也表現出類似的反應時,才「把人的特質比附到非人的身上」,但主角卻非如此。「貓是會寂寞的」對他來說似乎是個不用推論的事實,而且正是因為有這個事實,才讓他面對自己的寂寞:在故事開頭曾說自己並不因寂寞而感傷、甚至「對這一丁點的痛楚絲毫不放在心上」的主角,在故事結尾才誠實面對了自己的內心感受,認清了自己是寂寞的。

而對於這隻曾為他排遣寂寞、也讓他照見寂寞的光球貓,主角也可以說是情深義重——除了用外套包裹貓的屍體,帶回公寓後院埋葬,多年之後,當他有了小小的成就,偶然又回到東京時,還特意前往覺智寺,在本堂下方「悄悄擺進了一小塊魚身,然後雙手合掌膜拜」。

主角曾說除了茶太郎之外他只有舊書店老闆一個朋友,加上他不但深信著貓魂存在,還從光球貓的陪伴中得到慰藉的力量,這樣的人物設定,看起來很符合「果然過於寂寞、人際互動不佳的人,就會在動物身上尋找慰藉」的刻板印象。確實,「寂寞」的氛圍充斥在〈光球貓〉故事的字裡行間,但與其說這是要讓我們去推論「情感匱缺的人才會尋求動物作為替代品」,不如說是寫出了現代人,特別是都市人的寂寞。而如果這種寂寞加劇了人對同伴動物的情感依賴,那麼我們也應該視之為一種結構性的因素來加以分析,而非總是歸咎為個人的「病態」。

〈光球貓〉的場景,是設定在充滿人情味的東京下町,但真要說起來,在故事中,除了主角與舊書店老闆互動的情節之外,讀者其實感受不到太多關於人情味的描述。從鄉下來東京逐夢的主角,原先住在陶器工廠四人一房的員工宿舍,利用工作之餘畫漫畫。他回憶那段期間,宿舍的室友「大概是看我有了工作還想追求夢想而感到礙眼」,三番兩次找麻煩,甚至故意把咖啡潑灑在他的原稿上。這裡如果有所謂的「人際問題」,恐怕很難歸因於主角個人的問題,而更像是都市人最抗拒的「鄰近性」(proximity)所造成的:習於盡量拉開彼此距離的都市人,一旦與人太靠近,便如同被迫競爭與比較,就像在故事裡,主角的夢想如此與眾不同,對他人而言就顯得很刺眼。

而主角遭遇的人際挫折還不止於此。離職以便專心畫漫畫之後,他走訪出版社到處毛遂自薦卻都碰壁,最後,還遇上直接斷言他的作品完全不行、要他打包回鄉下的毒舌總編。其實,連關係看似友好的舊書店老闆,主角也承認,直到最後,他都不知道對方的姓名。城市裡的人際關係,追求的顯然不是熟悉與親暱,保持距離與漠不關心,才更接近都會生活的日常。在這樣的「結構」下,如果動物會被視為家人友伴般的存在、所帶來的療癒力量會被放大看待,也就不足為怪了。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。