庫存 > 10

下單可得紅利積點:9 點

商品簡介

作者簡介

名人/編輯推薦

序

目次

書摘/試閱

商品簡介

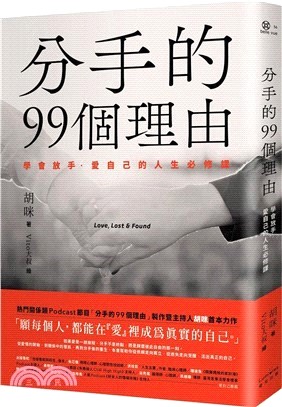

熱門關係類Podcast節目「分手的99個理由」製作暨主持人胡咪首本力作

「願每個人,都能在『愛』裡成為真實的自己。」──胡咪

如果愛是一趟旅程,分手不是終點,而是歸還彼此自由的那一刻。

從愛情的開始,到關係中的警訊,再到分手後的重生,

本書幫助你從依賴走向獨立,從迷失走向覺醒,活出真正的自己。

它不會帶你走向完美的愛情與婚姻,但一定能帶給你在關係中不同的思考與洞察。

◆這不是一本教你「如何挽回感情」的書,而是讓你理解「如何成為更愛自己的人」。

◆無論是還在愛裡迷惘,或是已經走過傷痛,希望讓自己更強大、重新定義愛與分離,這本書都能成為陪伴與指引。

◆帶領讀者深入了解自我覺察過程,以及過程中所獲得的啟發、體悟和收穫,找回自愛與自尊。

◆每個章節都包含心理洞察、真實故事,並附上「愛自己探索提問」,幫助你從書中反思,將自我覺察及成長落實到生活中。

◆全書輔以Vito大叔精心手繪插圖,生動如實體現自我覺察的愛、美好與自信。

⭐這本書適合誰?

✔剛經歷分手,想要走出來的人

✔在關係中感到迷失,想更認識自己的人

✔總是陷入錯誤關係模式,想找到更健康愛的方式的人

✔想學習真正的「愛自己」,而不只是被動等待愛來臨的人

⭐為什麼你需要這本書?

✔想了解自己在關係中的情感模式:透過心理洞察與案例解析,幫助你看見自己的愛與需求。

✔學習如何識別健康與不健康的關係:從價值觀、情緒控制到財務規劃,揭露親密關係中可能的危機與隱藏訊號。

✔在分手後真正療癒,而不是逃避:不是告訴你如何挽回或遺忘,而是幫助你理解這段經歷的價值。

✔讓「愛自己」不只是口號,而是可落實的行動:每章結尾的「愛自己探索提問」,幫助你真正內化這趟旅程的收穫。

「愛情並不是為了尋找某個人來填補自己的空缺,而是一趟讓我們更加認識自己、成為完整個體的旅程。二分之一乘二分之一,得到的只會是四分之一;失落的一角必須從內心去找,除非我們的內心是完整的,否則別人無法完整我們。當我們能放下對愛情的控制、計較,專注於自己內在的成長時,就會發現愛情的真諦是讓自己認清我們本來就是一個完整的人。」──本書作者 胡咪

補教名師、事業有成的作者胡咪,因著婚姻結束,決心重修與自己的關係,認知到「我」對自己和世界很重要,愉快伸展的心,才能為世界閃耀歡樂的頻率;放下過往觀念裡束手束腳的「應該」與「不應該」,看到更多可能性,隨著一點一滴的內在覺察與練習,接納每個面向的自己,做最支持自己的人。

面臨情感低潮,或對親密關係感到迷惘的你,這本書是為你而寫,它不是一本單純討論分手的指南,而是一場關於「愛自己」的覺醒之旅。帶領讀者從親密關係的迷霧中走出,透過一次次的自我對話,看見情感中的執著、依戀、害怕與渴望,最終回到自己的內在,學會如何完整地愛與被愛。

本書分為四大部分,從如何洞察關係中的不安訊號,到建立成熟的愛,再到分手後的重塑與療癒,活出自由新生。每個章節不僅僅是故事與解析,更有深入的「愛自己探索提問」,幫助讀者從被動的情感體驗者,轉變為主動的情感創造者。

如果你以為「分手」是人生的挫敗,本書告訴你,分開,不一定是失去,而是一場「歸還」——把錯的關係、過多的期待、不適合的執念,溫柔地還給過去,讓真正的自己回到當下。本書不是教你「如何挽回感情」,而是讓你理解「如何成為更愛自己的人」。無論是還在愛裡迷惘,或是已經走過傷痛,希望讓自己更強大、重新定義愛與分離,這本書都能成為陪伴與指引。

「願每個人,都能在『愛』裡成為真實的自己。」──胡咪

如果愛是一趟旅程,分手不是終點,而是歸還彼此自由的那一刻。

從愛情的開始,到關係中的警訊,再到分手後的重生,

本書幫助你從依賴走向獨立,從迷失走向覺醒,活出真正的自己。

它不會帶你走向完美的愛情與婚姻,但一定能帶給你在關係中不同的思考與洞察。

◆這不是一本教你「如何挽回感情」的書,而是讓你理解「如何成為更愛自己的人」。

◆無論是還在愛裡迷惘,或是已經走過傷痛,希望讓自己更強大、重新定義愛與分離,這本書都能成為陪伴與指引。

◆帶領讀者深入了解自我覺察過程,以及過程中所獲得的啟發、體悟和收穫,找回自愛與自尊。

◆每個章節都包含心理洞察、真實故事,並附上「愛自己探索提問」,幫助你從書中反思,將自我覺察及成長落實到生活中。

◆全書輔以Vito大叔精心手繪插圖,生動如實體現自我覺察的愛、美好與自信。

⭐這本書適合誰?

✔剛經歷分手,想要走出來的人

✔在關係中感到迷失,想更認識自己的人

✔總是陷入錯誤關係模式,想找到更健康愛的方式的人

✔想學習真正的「愛自己」,而不只是被動等待愛來臨的人

⭐為什麼你需要這本書?

✔想了解自己在關係中的情感模式:透過心理洞察與案例解析,幫助你看見自己的愛與需求。

✔學習如何識別健康與不健康的關係:從價值觀、情緒控制到財務規劃,揭露親密關係中可能的危機與隱藏訊號。

✔在分手後真正療癒,而不是逃避:不是告訴你如何挽回或遺忘,而是幫助你理解這段經歷的價值。

✔讓「愛自己」不只是口號,而是可落實的行動:每章結尾的「愛自己探索提問」,幫助你真正內化這趟旅程的收穫。

「愛情並不是為了尋找某個人來填補自己的空缺,而是一趟讓我們更加認識自己、成為完整個體的旅程。二分之一乘二分之一,得到的只會是四分之一;失落的一角必須從內心去找,除非我們的內心是完整的,否則別人無法完整我們。當我們能放下對愛情的控制、計較,專注於自己內在的成長時,就會發現愛情的真諦是讓自己認清我們本來就是一個完整的人。」──本書作者 胡咪

補教名師、事業有成的作者胡咪,因著婚姻結束,決心重修與自己的關係,認知到「我」對自己和世界很重要,愉快伸展的心,才能為世界閃耀歡樂的頻率;放下過往觀念裡束手束腳的「應該」與「不應該」,看到更多可能性,隨著一點一滴的內在覺察與練習,接納每個面向的自己,做最支持自己的人。

面臨情感低潮,或對親密關係感到迷惘的你,這本書是為你而寫,它不是一本單純討論分手的指南,而是一場關於「愛自己」的覺醒之旅。帶領讀者從親密關係的迷霧中走出,透過一次次的自我對話,看見情感中的執著、依戀、害怕與渴望,最終回到自己的內在,學會如何完整地愛與被愛。

本書分為四大部分,從如何洞察關係中的不安訊號,到建立成熟的愛,再到分手後的重塑與療癒,活出自由新生。每個章節不僅僅是故事與解析,更有深入的「愛自己探索提問」,幫助讀者從被動的情感體驗者,轉變為主動的情感創造者。

如果你以為「分手」是人生的挫敗,本書告訴你,分開,不一定是失去,而是一場「歸還」——把錯的關係、過多的期待、不適合的執念,溫柔地還給過去,讓真正的自己回到當下。本書不是教你「如何挽回感情」,而是讓你理解「如何成為更愛自己的人」。無論是還在愛裡迷惘,或是已經走過傷痛,希望讓自己更強大、重新定義愛與分離,這本書都能成為陪伴與指引。

作者簡介

作者

胡咪

擁有20年講師經歷,除了是全台跑透透的補教國文老師,也是台灣首席國際熱情測試、人生自信力雙認證協導師。近年來開設課程協助各地學員校準人生前五大熱情,回歸愛的本質,達到生命蛻變,活出愛與自信。

結婚一年後,旋即從一路順遂的人生,風暴式的經歷失業、負債、破產。從深淵向上的日子裡,製作了聚焦談論親密關係議題的Podcast頻道「分手的99個理由」,期許和主持搭檔Vito大叔藉由節目陪伴面臨情感迷惘或低潮的人們。節目播出以來深受聽眾喜愛,多次於世界各地榮登Apple Podcast關係類節目前五名。

目前擔任「熱情人生學院」院長,著有《Oneness》閃耀藝術牌卡;審定有《喚醒原動力的熱情測試》。

‧Instagram:@misshumi

‧FB粉絲專頁:胡咪老師

‧個人網站:misshumi.com

‧Podcast:分手的99個理由

‧Youtube:分手的99個理由

繪者

Vito大叔

一個不平凡的大叔。在2020年因為 COVID-19 失去了工作,透過書寫日記,記錄下自己開始斜槓寫作、發展個人品牌、轉型成為自由工作者的心路歷程。希望幫助在職場、家庭以及感情路上迷航的人們找回自己、找到方向、找出下一步,跟著自己一起重新再出發,向人生的下一站幸福勇敢邁進。

目前擔任「熱情人生學院」執行長,製作並主持「粉紅地獄辛辣麵」、「分手的99 個理由」、「授ㄉㄟ ˇ私捏」三個Podcast 節目。

出版作品:《用夢想設計你的人生》、《倒數60 天職場生存日記》、《內觀覺察》。

胡咪

擁有20年講師經歷,除了是全台跑透透的補教國文老師,也是台灣首席國際熱情測試、人生自信力雙認證協導師。近年來開設課程協助各地學員校準人生前五大熱情,回歸愛的本質,達到生命蛻變,活出愛與自信。

結婚一年後,旋即從一路順遂的人生,風暴式的經歷失業、負債、破產。從深淵向上的日子裡,製作了聚焦談論親密關係議題的Podcast頻道「分手的99個理由」,期許和主持搭檔Vito大叔藉由節目陪伴面臨情感迷惘或低潮的人們。節目播出以來深受聽眾喜愛,多次於世界各地榮登Apple Podcast關係類節目前五名。

目前擔任「熱情人生學院」院長,著有《Oneness》閃耀藝術牌卡;審定有《喚醒原動力的熱情測試》。

‧Instagram:@misshumi

‧FB粉絲專頁:胡咪老師

‧個人網站:misshumi.com

‧Podcast:分手的99個理由

‧Youtube:分手的99個理由

繪者

Vito大叔

一個不平凡的大叔。在2020年因為 COVID-19 失去了工作,透過書寫日記,記錄下自己開始斜槓寫作、發展個人品牌、轉型成為自由工作者的心路歷程。希望幫助在職場、家庭以及感情路上迷航的人們找回自己、找到方向、找出下一步,跟著自己一起重新再出發,向人生的下一站幸福勇敢邁進。

目前擔任「熱情人生學院」執行長,製作並主持「粉紅地獄辛辣麵」、「分手的99 個理由」、「授ㄉㄟ ˇ私捏」三個Podcast 節目。

出版作品:《用夢想設計你的人生》、《倒數60 天職場生存日記》、《內觀覺察》。

名人/編輯推薦

【名家推薦】

出版魯蛇|「出版魯蛇碎碎念」版主

朱芯儀|視障心理師/心理韌性培訓師/十大傑出青年中首位獲獎的諮商心理師

洪培芸|「人生五書」作者/臨床心理師

珊迪兔|《精算媽咪的家計簿》Podcast主理人

美樂妮|Podcast節目《失婚婦人Chill High High》主持人

梁秀眉|護理師/心理師/性治療師/無論如河兼護理心理

梁維珊|律師/臺灣家事法學會理事/國際家事律師協會(International Academy of Family Lawyers)首位臺灣律師會員

陳沛孺|知識圖文作家

曾彥菁|作家

路隊長|人氣Podcast《好女人的情場攻略》主持人

出版魯蛇|「出版魯蛇碎碎念」版主

朱芯儀|視障心理師/心理韌性培訓師/十大傑出青年中首位獲獎的諮商心理師

洪培芸|「人生五書」作者/臨床心理師

珊迪兔|《精算媽咪的家計簿》Podcast主理人

美樂妮|Podcast節目《失婚婦人Chill High High》主持人

梁秀眉|護理師/心理師/性治療師/無論如河兼護理心理

梁維珊|律師/臺灣家事法學會理事/國際家事律師協會(International Academy of Family Lawyers)首位臺灣律師會員

陳沛孺|知識圖文作家

曾彥菁|作家

路隊長|人氣Podcast《好女人的情場攻略》主持人

序

前言:愛自己,每個人都會贏

這是一個我的心魔故事。

從事補教業二十年,曾經多次接受新聞採訪,每當有大型考試或國文相關議題,記者便會來訪拍攝考情分析或尋求專業解說。

十年前有一記者採訪,主題是補教千萬名師,我私下和記者說:「今時不同以往,少子化的影響,以及產業結構的改變,除非本身是老闆、帶團隊,或是極特殊的情況,例如抽成、業外代言等;單純上課要成年薪千萬幾乎不可能,至少我就不是。」我不希望這樣的採訪內容誤導他人對補教業的認知,建議他們不要把我的畫面剪進去,用其他真正是千萬名師的畫面即可。

記者連連稱是,說一定不會這麼寫,不會造成我的困擾,回去會再和主管討論。孰料,當晚我就成了「年薪千萬補教名師」。

隨後好一段時間,不時有親朋好友用一種:「沒想到妳混得這麼好!」的神祕眼光看著我。

對於這件事情我一直很在意,當時從事行銷的朋友開導說:「妳是否真的收入千萬並不重要,重點是這個標題很聳動,大家因此認識妳,妳換得免費的能見度與聲量,這樣不是很好嗎?」

不好,我可一點都不覺得好!這種虛假的頭銜名不符實,讓我渾身不自在,造成我一朝被蛇咬,十年怕草繩。自此對採訪能推就推,幾次下來,記者隱約感覺這是一個採訪配合度很低的人,也就漸漸不再找我。

沒想到十年後,決定再次接受媒體採訪,不說國文、不談考試,竟然是受邀至談話性節目中談「婚姻」。

從小乖順,只負責上學、讀書,雖沒讀出多厲害的成績,卻也是順順利利一路念到研究所;畢業後沒遇到什麼求職困難,進入補教業,從地方補習班的教學,逐漸成為一位全台灣跑透透的補教國文老師。

後來發現,我是某種女性的典型樣貌。

生命平順,沒有經歷什麼大風大浪,甚至因為乖巧,戀愛經驗乏善可陳;這樣的女孩從小被教育要知書達禮,深諳如何展現得體的模樣,獨立、負責、專業。她們在職場人際通常不會太差,因為知道如何體貼他人,或者說她們願意委屈忍讓、犧牲奉獻,還能自我開解「退一步海闊天空」。如此知所進退的人,經過一段時間的累積,當然有可能成為被呼來喝去的便利貼女孩,也極有機會在職場有不錯的發展。

這樣的女性一旦在生活中遇到一個對她掏心掏肺的示好對象,經常因為銘感五內,想著這世界上終於有一個人不再需要自己委曲求全,反而願意更多照顧自己的人,便懵懵懂懂的與之步入婚姻。幸運的,繼續運用從小習得的「溫柔體貼識大體」,為人妻、為人母、為人媳;運氣不太好的,就像我這樣,傻傻地給生命迎來颶風般的毀滅,失去了婚姻、積蓄、自尊、自信。

書中的第一部分,便是一段鼓起勇氣的自我揭露。看起來事業有成,實則自信與自尊薄弱的我,將進入婚姻、生兒育女當作生命必要的功課,只有達成了才能得到外界認為的圓滿人生;除了活得格外努力,行事也戰戰兢兢。如果你在當中感到一些熟悉,發現自己同樣犧牲了誠實和理解去換得關係表面的和諧,那麼多希望能讓你知道──「愛自己,每個人都會贏」;反之,迎來風暴般的人生體驗將是摧枯拉朽。

面對觸礁的婚姻,從前的我會繼續縮在名為安全感的殼裡,獨自舔舐傷口;但是發現老方法對生命不再奏效時,直面就是必要的選擇,於是我踩進「內在不舒適的火焰區」,接受Vito大叔的邀約,共同成立Podcast頻道「分手的99個理由」。

我們都曾在愛情與婚姻的道途中,經歷心碎、糾結、傷感、失落、氣憤、自我懷疑等感受,想藉此陪伴正在經歷同樣獨一無二分手歷程的朋友們,盼能給予支持。節目聚焦談論親密關係議題,藉由男女雙方不同觀點,碰撞多元主題,期許讓聽眾能在性別平權及親密關係民主化的思維有所擴張,進而活出自愛與自尊。

節目播出後意外得到極佳的收聽成績,在台灣、澳門、香港、新加坡、馬來西亞等地都曾登上Apple Podcast關係類節目的排行榜前五名。書中的第二與第三部分,除了敘述如何翻越離婚這座山,更深刻的意識到傳統文化或規範是如何建構、塑造出對性別的偏見,我試圖寫出自己所觀察到的,期待你也能回看自身是否也受到這樣的影響而不自知;並擇取節目中特別吸引聽眾關注的幾個主題,一起思考愛、辨識愛。

即便「分手的99個理由」受到許多聽眾的喜愛,和Vito大叔也敞開的在節目中暢聊過往經歷,但是對我來說只需要出聲音,便好似自己還具有某種程度的隱匿,所以接到談話性節目邀約時,思及它在電視與網路上都擁有超高收視率,內心確實有過短暫的糾結。我在想,我有沒有信心面對不可控的網路留言呢?然而一轉念便同意前往錄影,因為我知道自己和十年前已不再相同。

過往不自信的我,無論中性的評價或非理性的貶損,經常都回頭成了自我批判的利刃。但伴隨婚姻的結束,我決心重修與自己的關係,認知到「我」對我很重要,對世界很重要,愉快伸展的心,才能為世界閃耀歡樂的頻率。選擇做自己生命中的啦啦隊,做最支持自己的人;面對別人眼中的期待與猜想,也更能分辨那是善意或是無益。

錄影後,果然有一整排看起來深具攻擊力道的留言,例如:這個女人很蠢、很笨、很可悲之類的;與此同時我也看到了有同樣經歷的觀眾,表達自己也是懵懵懂懂走進婚姻,現在正在遭遇痛苦。也收到私訊,因為看到我在節目中說的某句話,讓她感覺我或許可以提供援助,於是找到我聊一聊。放下從前念頭裡綁手綁腳的「應該」與「不應該」,我看到更多可能性,也感恩有朝一日竟能夠透過分享帶給別人一些鼓舞。

隨著一點一滴的內在覺察與練習,我益發接納每個面向的自己,無論是單純的、善感的、有愛的、世故的、鋒利的、不自信的、懶散的、自我的,那都是值得溫柔以待的部分。告別婚姻幾年後,內心強大了很多,此刻我知道,是能夠面對下一段親密關係的時候了。若曾面臨情感低潮,或對親密關係感到迷惘的你,也正思考是否有能力與勇氣迎接一段嶄新的親密關係,這些體悟,會在書中的第四部分呈現。

蘇格拉底曾說:「未經省察的人生不值得過。」探索內在想法,方能進入更深度的自我理解。為此,我在每個章節後方設計了「愛自己探索提問」。你可以在每閱讀完一個章節後閉上眼睛思索,這些問題你的答案會是什麼;也可以閱畢整本書後,連續作二十天的練習題,走向更加全然的自我悅納。

過去不曾想自己會在婚姻中遇到這樣荒腔走板的情節;走過以後卻無法想像,若未曾經歷這一切,內在是否能高速成長蛻變為如今的模樣。

我愛和欣賞自己這些年的成長,也在製作Podcast節目「分手的99個理由」的過程中,和搭檔Vito大叔以最真實的樣貌決定攜手走入彼此生命中。一如我們在節目中的分工合作,以及生活中的互相扶持,書中的文字由我執筆,插畫則是由Vito大叔繪製。

故事將要開始,它不會帶你走向百分百完美的愛情與婚姻,但一定能帶給你在關係中不同的思考與洞察。我與Vito大叔,也依然在學習中。

這是一個我的心魔故事。

從事補教業二十年,曾經多次接受新聞採訪,每當有大型考試或國文相關議題,記者便會來訪拍攝考情分析或尋求專業解說。

十年前有一記者採訪,主題是補教千萬名師,我私下和記者說:「今時不同以往,少子化的影響,以及產業結構的改變,除非本身是老闆、帶團隊,或是極特殊的情況,例如抽成、業外代言等;單純上課要成年薪千萬幾乎不可能,至少我就不是。」我不希望這樣的採訪內容誤導他人對補教業的認知,建議他們不要把我的畫面剪進去,用其他真正是千萬名師的畫面即可。

記者連連稱是,說一定不會這麼寫,不會造成我的困擾,回去會再和主管討論。孰料,當晚我就成了「年薪千萬補教名師」。

隨後好一段時間,不時有親朋好友用一種:「沒想到妳混得這麼好!」的神祕眼光看著我。

對於這件事情我一直很在意,當時從事行銷的朋友開導說:「妳是否真的收入千萬並不重要,重點是這個標題很聳動,大家因此認識妳,妳換得免費的能見度與聲量,這樣不是很好嗎?」

不好,我可一點都不覺得好!這種虛假的頭銜名不符實,讓我渾身不自在,造成我一朝被蛇咬,十年怕草繩。自此對採訪能推就推,幾次下來,記者隱約感覺這是一個採訪配合度很低的人,也就漸漸不再找我。

沒想到十年後,決定再次接受媒體採訪,不說國文、不談考試,竟然是受邀至談話性節目中談「婚姻」。

從小乖順,只負責上學、讀書,雖沒讀出多厲害的成績,卻也是順順利利一路念到研究所;畢業後沒遇到什麼求職困難,進入補教業,從地方補習班的教學,逐漸成為一位全台灣跑透透的補教國文老師。

後來發現,我是某種女性的典型樣貌。

生命平順,沒有經歷什麼大風大浪,甚至因為乖巧,戀愛經驗乏善可陳;這樣的女孩從小被教育要知書達禮,深諳如何展現得體的模樣,獨立、負責、專業。她們在職場人際通常不會太差,因為知道如何體貼他人,或者說她們願意委屈忍讓、犧牲奉獻,還能自我開解「退一步海闊天空」。如此知所進退的人,經過一段時間的累積,當然有可能成為被呼來喝去的便利貼女孩,也極有機會在職場有不錯的發展。

這樣的女性一旦在生活中遇到一個對她掏心掏肺的示好對象,經常因為銘感五內,想著這世界上終於有一個人不再需要自己委曲求全,反而願意更多照顧自己的人,便懵懵懂懂的與之步入婚姻。幸運的,繼續運用從小習得的「溫柔體貼識大體」,為人妻、為人母、為人媳;運氣不太好的,就像我這樣,傻傻地給生命迎來颶風般的毀滅,失去了婚姻、積蓄、自尊、自信。

書中的第一部分,便是一段鼓起勇氣的自我揭露。看起來事業有成,實則自信與自尊薄弱的我,將進入婚姻、生兒育女當作生命必要的功課,只有達成了才能得到外界認為的圓滿人生;除了活得格外努力,行事也戰戰兢兢。如果你在當中感到一些熟悉,發現自己同樣犧牲了誠實和理解去換得關係表面的和諧,那麼多希望能讓你知道──「愛自己,每個人都會贏」;反之,迎來風暴般的人生體驗將是摧枯拉朽。

面對觸礁的婚姻,從前的我會繼續縮在名為安全感的殼裡,獨自舔舐傷口;但是發現老方法對生命不再奏效時,直面就是必要的選擇,於是我踩進「內在不舒適的火焰區」,接受Vito大叔的邀約,共同成立Podcast頻道「分手的99個理由」。

我們都曾在愛情與婚姻的道途中,經歷心碎、糾結、傷感、失落、氣憤、自我懷疑等感受,想藉此陪伴正在經歷同樣獨一無二分手歷程的朋友們,盼能給予支持。節目聚焦談論親密關係議題,藉由男女雙方不同觀點,碰撞多元主題,期許讓聽眾能在性別平權及親密關係民主化的思維有所擴張,進而活出自愛與自尊。

節目播出後意外得到極佳的收聽成績,在台灣、澳門、香港、新加坡、馬來西亞等地都曾登上Apple Podcast關係類節目的排行榜前五名。書中的第二與第三部分,除了敘述如何翻越離婚這座山,更深刻的意識到傳統文化或規範是如何建構、塑造出對性別的偏見,我試圖寫出自己所觀察到的,期待你也能回看自身是否也受到這樣的影響而不自知;並擇取節目中特別吸引聽眾關注的幾個主題,一起思考愛、辨識愛。

即便「分手的99個理由」受到許多聽眾的喜愛,和Vito大叔也敞開的在節目中暢聊過往經歷,但是對我來說只需要出聲音,便好似自己還具有某種程度的隱匿,所以接到談話性節目邀約時,思及它在電視與網路上都擁有超高收視率,內心確實有過短暫的糾結。我在想,我有沒有信心面對不可控的網路留言呢?然而一轉念便同意前往錄影,因為我知道自己和十年前已不再相同。

過往不自信的我,無論中性的評價或非理性的貶損,經常都回頭成了自我批判的利刃。但伴隨婚姻的結束,我決心重修與自己的關係,認知到「我」對我很重要,對世界很重要,愉快伸展的心,才能為世界閃耀歡樂的頻率。選擇做自己生命中的啦啦隊,做最支持自己的人;面對別人眼中的期待與猜想,也更能分辨那是善意或是無益。

錄影後,果然有一整排看起來深具攻擊力道的留言,例如:這個女人很蠢、很笨、很可悲之類的;與此同時我也看到了有同樣經歷的觀眾,表達自己也是懵懵懂懂走進婚姻,現在正在遭遇痛苦。也收到私訊,因為看到我在節目中說的某句話,讓她感覺我或許可以提供援助,於是找到我聊一聊。放下從前念頭裡綁手綁腳的「應該」與「不應該」,我看到更多可能性,也感恩有朝一日竟能夠透過分享帶給別人一些鼓舞。

隨著一點一滴的內在覺察與練習,我益發接納每個面向的自己,無論是單純的、善感的、有愛的、世故的、鋒利的、不自信的、懶散的、自我的,那都是值得溫柔以待的部分。告別婚姻幾年後,內心強大了很多,此刻我知道,是能夠面對下一段親密關係的時候了。若曾面臨情感低潮,或對親密關係感到迷惘的你,也正思考是否有能力與勇氣迎接一段嶄新的親密關係,這些體悟,會在書中的第四部分呈現。

蘇格拉底曾說:「未經省察的人生不值得過。」探索內在想法,方能進入更深度的自我理解。為此,我在每個章節後方設計了「愛自己探索提問」。你可以在每閱讀完一個章節後閉上眼睛思索,這些問題你的答案會是什麼;也可以閱畢整本書後,連續作二十天的練習題,走向更加全然的自我悅納。

過去不曾想自己會在婚姻中遇到這樣荒腔走板的情節;走過以後卻無法想像,若未曾經歷這一切,內在是否能高速成長蛻變為如今的模樣。

我愛和欣賞自己這些年的成長,也在製作Podcast節目「分手的99個理由」的過程中,和搭檔Vito大叔以最真實的樣貌決定攜手走入彼此生命中。一如我們在節目中的分工合作,以及生活中的互相扶持,書中的文字由我執筆,插畫則是由Vito大叔繪製。

故事將要開始,它不會帶你走向百分百完美的愛情與婚姻,但一定能帶給你在關係中不同的思考與洞察。我與Vito大叔,也依然在學習中。

目次

Contents

前言:愛自己,每個人都會贏

Part 1 關係的挑戰──從依賴到獨立

1 才分手又結婚

2 婚禮當天我就想:這婚別結了

3 好媳婦的前世今生

4 愛情或許讓人盲目,但絕不是失聰

5 壓垮婚姻的,不是鼾聲,是錢

Part 2 重生與覺醒──從理解到療癒

6 夫妻本是同林鳥,大難來時飛不了

7 離婚後的我,是不是很丟臉

8 家醜不可外揚

9 連祖先都拋棄我了嗎

10 做點什麼讓自己好起來

Part 3 愛的重塑──從選擇到共識

11 分手的99個理由

12 久遠的限制與祝福

13 快速檢視對方的價值觀

14 這樣的對象不要碰

15 婚前必聊六共識

Part 4 活出自由──從結束到新生

16 快速約會

17 婚戀產業發大財

18 「性」福的期待

19 為什麼我們需要一段親密關係

20 重新看待分手

〔特別收錄〕從心碎到心動,攜手重啟人生──Vito大叔

致謝

前言:愛自己,每個人都會贏

Part 1 關係的挑戰──從依賴到獨立

1 才分手又結婚

2 婚禮當天我就想:這婚別結了

3 好媳婦的前世今生

4 愛情或許讓人盲目,但絕不是失聰

5 壓垮婚姻的,不是鼾聲,是錢

Part 2 重生與覺醒──從理解到療癒

6 夫妻本是同林鳥,大難來時飛不了

7 離婚後的我,是不是很丟臉

8 家醜不可外揚

9 連祖先都拋棄我了嗎

10 做點什麼讓自己好起來

Part 3 愛的重塑──從選擇到共識

11 分手的99個理由

12 久遠的限制與祝福

13 快速檢視對方的價值觀

14 這樣的對象不要碰

15 婚前必聊六共識

Part 4 活出自由──從結束到新生

16 快速約會

17 婚戀產業發大財

18 「性」福的期待

19 為什麼我們需要一段親密關係

20 重新看待分手

〔特別收錄〕從心碎到心動,攜手重啟人生──Vito大叔

致謝

書摘/試閱

19. 為什麼我們需要一段親密關係

如果我們選擇進入親密關係,也應該理解,這並不是用來填補空虛或解決寂寞的方式,而是兩個獨立完整的人,透過深度連結,一起成長、互相映照彼此。

「人真的需要一段親密關係嗎?」

離婚後,我曾經懷疑自己是否還需要愛情。單身確實讓人輕鬆自在,沒有承諾的束縛,沒有爭吵,也不必擔心情感的消耗。但另一方面,我也發現,當我看著身邊成雙成對的人,或是夜深人靜時,仍會浮現一絲孤獨感。我不禁思考,親密關係對人類而言,究竟是必要的,還是只是一種社會文化的產物?

心理學家約翰‧鮑比(John Bowlby)的依附理論(Attachment Theory)指出,人類天生具有依附需求,這不只是嬰幼兒對母親的依賴,而是貫穿一生的心理需求。正因如此,當我們感受到愛與被愛時,內心才會獲得穩定的安全感。因此無論是親情、友情,還是愛情,我們都渴望與他人建立情感連結。有一個末日電影中常見的橋段,當主人公發現世界只剩自己時,他們的第一反應是瘋狂地尋找其他人,哪怕只是與陌生人對話也好。我們的存在往往需要透過他人來映照與確認,才能感受到自己的真實性。一如英國詩人約翰‧多恩(John Donne)的名言:「沒有人能夠是一座孤島。」

然而,親密關係與其他社交連結有所不同。家人之間的關係通常基於血緣,較少有「選擇性」的成分;朋友則提供陪伴與支持,但缺乏長期的共同承載。而親密關係,則是一種基於「雙向選擇」的深度連結,它讓我們得以在最真實的狀態下與另一個人交流,並且透過這樣的關係,更深入地認識自己,甚至透過對方看見那些自己都不曾察覺的性格特質,這些獨特的稜角不僅被看見還被接納,這提供一種全然不同的歸屬感。

那麼,如果選擇單身,是否就會失去這種連結感?事實上,答案是否定的。即使沒有伴侶,我們仍然可以透過親密的友情、與家人建立更深的情感聯繫,甚至透過動物陪伴來滿足依附需求。心理研究指出,能夠擁有分享不同情感的多元關係,比起只有一個最愛的人,更能提高生活滿足度,感到更幸福。這樣的關係稱為情緒關係(Emotionships)。

我們在關係中有不同層面的需求期待得到滿足,例如:物質層面,即經濟保障;生理層面,即身體上的付出與勞動,像是性或家務;情感層面,即相互愛護、傾聽與支持,滿足心理上的情感需求;成長層面,雙方共同學習與成長,實現個人價值的進步。

然而,我們對親密關係的期待,往往超出了它本身的範疇。它固然提供單身時更多情感上的穩定與支撐,但我們可能將物質、情感、成長等多方面需求全部投射到伴侶身上,期待他或她成為完美的存在,這種過度投射會讓對方難以承載,甚至導致最初的愛慢慢轉化為怨恨。事實上,這些需求本可以在多種情緒關係中分散完成,比如朋友、家人、同事,而不是全寄望於親密關係中。

而如果我們選擇進入親密關係,也應該理解,這並不是用來填補空虛或解決寂寞的方式,而是兩個獨立完整的人,透過深度連結,一起成長、互相映照彼此。

《中年之路》曾提到,中年婚姻的轉變包含三個必要步驟:

雙方都必須為自己的心理健康負起責任。

雙方都必須承諾分享個人的經驗世界,不因過去的創傷或未來的期盼而責怪對方。同樣地,他們也要承諾,會努力地以不批判的態度來聆聽對方的經驗。

雙方都必須承諾維持長期的對話。

即便不是走入婚姻,一段健康的親密關係仍然需要兩個人共同成長、互相調整,但並不意味著任何一方要失去真實的自我。像跳舞一樣,親密關係需要彼此找到節奏,而非一方完全迎合另一方。

進入一段親密關係,是一種承諾,不僅僅是口頭上的,而是一種內在的準備。我們願意探索彼此,也願意直面關係中美好的與不美好的面向。這樣的深度連結,讓我想到《小王子》中小王子與他的玫瑰花。全世界有無數的玫瑰,但小王子唯獨與他的玫瑰建立了獨特的關係。因為這段連結,他學會了承諾,學會了包容,並認識了自己的情感。

親密關係的本質,是一場雙方共同的自我探索之旅。我們從中發現自己的陰影與深層面向,在彼此的陪伴中找到生命的意義與豐盛,這便是這份連結的美麗所在。

如果我們選擇進入親密關係,也應該理解,這並不是用來填補空虛或解決寂寞的方式,而是兩個獨立完整的人,透過深度連結,一起成長、互相映照彼此。

「人真的需要一段親密關係嗎?」

離婚後,我曾經懷疑自己是否還需要愛情。單身確實讓人輕鬆自在,沒有承諾的束縛,沒有爭吵,也不必擔心情感的消耗。但另一方面,我也發現,當我看著身邊成雙成對的人,或是夜深人靜時,仍會浮現一絲孤獨感。我不禁思考,親密關係對人類而言,究竟是必要的,還是只是一種社會文化的產物?

心理學家約翰‧鮑比(John Bowlby)的依附理論(Attachment Theory)指出,人類天生具有依附需求,這不只是嬰幼兒對母親的依賴,而是貫穿一生的心理需求。正因如此,當我們感受到愛與被愛時,內心才會獲得穩定的安全感。因此無論是親情、友情,還是愛情,我們都渴望與他人建立情感連結。有一個末日電影中常見的橋段,當主人公發現世界只剩自己時,他們的第一反應是瘋狂地尋找其他人,哪怕只是與陌生人對話也好。我們的存在往往需要透過他人來映照與確認,才能感受到自己的真實性。一如英國詩人約翰‧多恩(John Donne)的名言:「沒有人能夠是一座孤島。」

然而,親密關係與其他社交連結有所不同。家人之間的關係通常基於血緣,較少有「選擇性」的成分;朋友則提供陪伴與支持,但缺乏長期的共同承載。而親密關係,則是一種基於「雙向選擇」的深度連結,它讓我們得以在最真實的狀態下與另一個人交流,並且透過這樣的關係,更深入地認識自己,甚至透過對方看見那些自己都不曾察覺的性格特質,這些獨特的稜角不僅被看見還被接納,這提供一種全然不同的歸屬感。

那麼,如果選擇單身,是否就會失去這種連結感?事實上,答案是否定的。即使沒有伴侶,我們仍然可以透過親密的友情、與家人建立更深的情感聯繫,甚至透過動物陪伴來滿足依附需求。心理研究指出,能夠擁有分享不同情感的多元關係,比起只有一個最愛的人,更能提高生活滿足度,感到更幸福。這樣的關係稱為情緒關係(Emotionships)。

我們在關係中有不同層面的需求期待得到滿足,例如:物質層面,即經濟保障;生理層面,即身體上的付出與勞動,像是性或家務;情感層面,即相互愛護、傾聽與支持,滿足心理上的情感需求;成長層面,雙方共同學習與成長,實現個人價值的進步。

然而,我們對親密關係的期待,往往超出了它本身的範疇。它固然提供單身時更多情感上的穩定與支撐,但我們可能將物質、情感、成長等多方面需求全部投射到伴侶身上,期待他或她成為完美的存在,這種過度投射會讓對方難以承載,甚至導致最初的愛慢慢轉化為怨恨。事實上,這些需求本可以在多種情緒關係中分散完成,比如朋友、家人、同事,而不是全寄望於親密關係中。

而如果我們選擇進入親密關係,也應該理解,這並不是用來填補空虛或解決寂寞的方式,而是兩個獨立完整的人,透過深度連結,一起成長、互相映照彼此。

《中年之路》曾提到,中年婚姻的轉變包含三個必要步驟:

雙方都必須為自己的心理健康負起責任。

雙方都必須承諾分享個人的經驗世界,不因過去的創傷或未來的期盼而責怪對方。同樣地,他們也要承諾,會努力地以不批判的態度來聆聽對方的經驗。

雙方都必須承諾維持長期的對話。

即便不是走入婚姻,一段健康的親密關係仍然需要兩個人共同成長、互相調整,但並不意味著任何一方要失去真實的自我。像跳舞一樣,親密關係需要彼此找到節奏,而非一方完全迎合另一方。

進入一段親密關係,是一種承諾,不僅僅是口頭上的,而是一種內在的準備。我們願意探索彼此,也願意直面關係中美好的與不美好的面向。這樣的深度連結,讓我想到《小王子》中小王子與他的玫瑰花。全世界有無數的玫瑰,但小王子唯獨與他的玫瑰建立了獨特的關係。因為這段連結,他學會了承諾,學會了包容,並認識了自己的情感。

親密關係的本質,是一場雙方共同的自我探索之旅。我們從中發現自己的陰影與深層面向,在彼此的陪伴中找到生命的意義與豐盛,這便是這份連結的美麗所在。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。