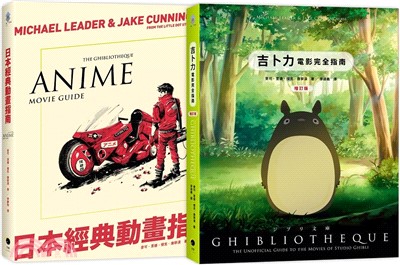

日本動畫指南(二冊精裝套書)吉卜力電影完全指南(精裝增訂版)+日本經典動畫指南

商品資訊

系列名:灰盒子

ISBN13:8667106520355

替代書名:Ghibliotheque: Unofficial Guide to the Movies of Studio Ghibli; The Ghibliotheque Anime Movie Guide: The Essential Guide to Japanese Animated Cinema

出版社:黑體

作者:麥可.里德; 傑克.康寧漢

譯者:李達義;李靜怡

出版日:2025/04/01

裝訂/頁數:精裝/400頁

規格:26.5cm*20.9cm*4.1cm (高/寬/厚)

本數:2

庫存:5

下單可得紅利積點:37 點

商品簡介

作者簡介

名人/編輯推薦

序

目次

書摘/試閱

商品簡介

《吉卜力電影完全指南》(精裝增訂版:收錄最新動畫《蒼鷺與少年》)

「吉卜力學」百科全書式圖文書,收錄最新動畫《蒼鷺與少年》

以生動有趣、知識爆量的書寫探索吉卜利所有的作品

搭配近200張精美圖片,是吉卜力迷不可不敗的人氣指南

「我想創造具真實性、精彩、帶點諷刺意味,但最重要的是,一部美麗的電影。我想描繪一個認真追求夢想的人。夢想帶有一種瘋狂的毒性,而這種毒性不能被隱藏。」──宮崎駿寫於2011年《風起》製作計畫

吉卜力動畫電影在全球颳起的旋風從未歇止,除了賣座電影,也陸續推出周邊商品,並開設美術館和主題公園,繼續擄獲影迷的心。

吉卜力工作室成立於1985年6月15日。工作室的名字發想自宮崎駿,身為飛行器迷的他以二戰期間義大利飛行巡邏隊「吉卜力」(Ghibli)為名,這個義大利文有「從撒哈拉吹向地中海的溫暖氣流」之意。自創立以來,吉卜力有如一股創意暖流,席捲了日本動畫產業。從1984年的《風之谷》到2023年的《安雅與魔女》,吉卜力動畫作品是許多人的成長回憶,也影響了無數創作者,儼然成為動畫史上一座無法超越的山。

今年84歲的宮崎駿從1960年代開始創作生涯,在1979年完成第一部動畫劇情長片《魯邦三世.卡里奧斯特羅城》。當時Animage雜誌的編輯鈴木敏夫是宮崎駿的熱心支持者,邀請他從1982年開始在雜誌上連載《風之谷》漫畫,並於1984年發行動畫長片。後來鈴木敏夫、宮崎駿和他的導師高畑勳三位人物成為吉卜力三巨頭,創立吉卜力工作室,並製作出一部部膾炙人口的動畫劇情長片,奠立了日後的事業版圖。

鈴木敏夫是吉卜力的總軍師,為工作室尋找資金、挖掘人才,想方設法將作品推到國際舞台上。兩位動畫天才宮崎駿和高畑勳,則在他的保護下恣意揮灑才華。宮崎駿的作品以幻想題材著稱,毫不保留地表現對飛行的熱愛、反戰思想、環境意識及世界和諧的冀望;而高畑勳則講求「不辭勞苦地研究」和「一絲不苟的寫實」,畫功考究細節,致力表現風格上自我突破。兩位大師撐起了吉卜力的一片天,也盡力培育工作室年輕一代的動畫師──庵野秀明、西村義明、米林宏昌、片渕須直……日後都成為獨當一面的動畫家。

這本最新的吉卜力電影書回顧吉卜力每一部長片,搭配了大量精美劇照與海報、創意團隊與工作室的照片,帶領讀者推開吉卜力工作室被植物遮蔽的大門,進入吉卜力的魔法世界。

本書改編自廣受好評的Podcast節目Ghibliotheque,堪稱英語世界第一本「吉卜力學」百科全書。每個段落都像是重現了Podcast節目的錄製現場,寫作風格輕快易讀。翻閱本書時就如同兩位資深吉卜力愛好者坐在你身邊,為你仔細講解每部片的開場與結尾,並還原吉卜力作品的溫度和全貌,令人意猶未盡。

在書中,我們宛如乘著吉卜力的想像飛行器,遨遊在幻想的天空中,見證吉卜力作品每個振奮人心的時刻:娜烏西卡乘著風穿越腐海,巴魯與希達唸著天空之城古老的咒語,梅在森林中掉落在龍貓的肚子上,漫天螢火蟲下節子與清太的笑容,魔女琪琪飛上天空的那一刻,魔法公主小桑堅毅的眼神,千尋憶起與白龍的往事……吉卜力結合風格與故事,為世界帶來珍貴寶藏,一次次以勇氣和希望鼓舞人們。他們製作的不只是動畫,也是每一次向世界重新出發的理想。愛與友情、成長與付出、環境與和平……都是吉卜力不斷創作的主題。

我們也跟隨本書來到吉卜力工作室的每個階段,深入宮崎駿和高畑勳在創意與生涯上的掙扎,見識到新人導演如宮崎吾朗及米林宏昌以嶄新的創作視野展望未來。吉卜力工作室從草創初期的沒沒無名到今日聞名遐邇,至今已不只一次宣布要停止動畫製作。近年來隨著吉卜力美術館和主題公園落成、宮崎峻完成新作《蒼鷺與少年》上映,似乎正在宣告著,吉卜力茁壯的生命力絕不會就此停歇。

從標誌性的《龍貓》片頭開始,我們一起往吉卜力世界出發吧!

《日本經典動畫指南》

日本動畫80年

宮崎駿.大友克洋.川尻善昭.押井守.今敏.

湯淺政明.庵野秀明.新海誠.細田守……

30位導演、30部經典動畫,一窺日本動畫產業的軌跡

從類型、主題、視覺表現到各世代天才名導

破解日本動畫襲捲全球的織夢技術

帶領讀者進入日本動畫的神奇世界

知名Podcast節目「吉卜力圖書館」(Ghibliotheque)主持人傑克漢和麥可,繼廣受好評的《吉卜力電影完全指南》之後再次出擊。這次的野心更大,他們揭開80年來日本動畫風靡世界的神秘面紗,帶領讀者探訪日本動畫產業的軌跡,分析這些動畫的看點,並分享幕後製作的精彩故事。

本書從1958年的《白蛇傳》開始,以2021年的《龍與雀斑公主》結束,作者以一位導演一部片為原則,選出30部最具代表性的動畫。在漫長60多年的時光裡,媒介技術、表現形式、動畫製作的體制與勞動等問題不斷演變。在其中,雄心壯志往往遇上緊繃的預算,也時常可見有遠見的夢想家奮力從事收入低微的工作;在這些故事裡,我們看到擺盪在寫實風格與絢爛視覺之間的掙扎,甚至演變成數位動畫與傳統手繪作品間的戰爭。

還有一個困擾日本動畫界一整個世代的問題:誰是下一個宮崎駿?我們或許可以宮崎駿為基準,來談論日本動畫的變化。1941年出生的宮崎駿,在中學三年級時在一間老三輪電影院看了《白蛇傳》(本書選的第一部作品)之後,就開始對動畫感興趣。1962年他進入東映動畫,自此開始一輩子的動畫人生。1963年是日本動畫史的轉捩點。戰後是「漫畫之神」手塚治虫的巔峰時刻,他自小受迪士尼的影響,懷抱著動畫之夢,這年虫製作所推出的日本首部電視動畫《原子小金剛》上映了。也在這年,宮崎駿認識高畑勲,兩人的相識為日後日本動畫的巨變埋下伏筆。

在宮崎駿的回憶裡,《白蛇傳》對年少的他留下深刻的影響:「我愛上了動畫裡的女主角。靈魂深處被深深觸動,路上開始飄起漫天的雪花,我步伐踉蹌地回到家……整個晚上都趴在暖桌上哭泣。」日後宮崎駿試圖淡化如此狂熱的反應,不斷與《白蛇傳》進行鬥爭……

現在,讓我們回到吉卜力圖書館(Ghibliotheque),日本動畫的想像沒有邊際,展現了寬闊的視野。從《阿基拉》、《攻殼機動隊》和《你的名字》等票房大片,到晦澀冷門、未來可能成為經典的作品,本書下筆深刻、具有啟發性且研究詳實,深入探索日本動畫電影的神奇世界與藝術形式。書中也收錄精彩的電影劇照和海報,不論是入門的動畫迷或鐵粉,都可翱翔在日本動畫的世界裡。

「吉卜力學」百科全書式圖文書,收錄最新動畫《蒼鷺與少年》

以生動有趣、知識爆量的書寫探索吉卜利所有的作品

搭配近200張精美圖片,是吉卜力迷不可不敗的人氣指南

「我想創造具真實性、精彩、帶點諷刺意味,但最重要的是,一部美麗的電影。我想描繪一個認真追求夢想的人。夢想帶有一種瘋狂的毒性,而這種毒性不能被隱藏。」──宮崎駿寫於2011年《風起》製作計畫

吉卜力動畫電影在全球颳起的旋風從未歇止,除了賣座電影,也陸續推出周邊商品,並開設美術館和主題公園,繼續擄獲影迷的心。

吉卜力工作室成立於1985年6月15日。工作室的名字發想自宮崎駿,身為飛行器迷的他以二戰期間義大利飛行巡邏隊「吉卜力」(Ghibli)為名,這個義大利文有「從撒哈拉吹向地中海的溫暖氣流」之意。自創立以來,吉卜力有如一股創意暖流,席捲了日本動畫產業。從1984年的《風之谷》到2023年的《安雅與魔女》,吉卜力動畫作品是許多人的成長回憶,也影響了無數創作者,儼然成為動畫史上一座無法超越的山。

今年84歲的宮崎駿從1960年代開始創作生涯,在1979年完成第一部動畫劇情長片《魯邦三世.卡里奧斯特羅城》。當時Animage雜誌的編輯鈴木敏夫是宮崎駿的熱心支持者,邀請他從1982年開始在雜誌上連載《風之谷》漫畫,並於1984年發行動畫長片。後來鈴木敏夫、宮崎駿和他的導師高畑勳三位人物成為吉卜力三巨頭,創立吉卜力工作室,並製作出一部部膾炙人口的動畫劇情長片,奠立了日後的事業版圖。

鈴木敏夫是吉卜力的總軍師,為工作室尋找資金、挖掘人才,想方設法將作品推到國際舞台上。兩位動畫天才宮崎駿和高畑勳,則在他的保護下恣意揮灑才華。宮崎駿的作品以幻想題材著稱,毫不保留地表現對飛行的熱愛、反戰思想、環境意識及世界和諧的冀望;而高畑勳則講求「不辭勞苦地研究」和「一絲不苟的寫實」,畫功考究細節,致力表現風格上自我突破。兩位大師撐起了吉卜力的一片天,也盡力培育工作室年輕一代的動畫師──庵野秀明、西村義明、米林宏昌、片渕須直……日後都成為獨當一面的動畫家。

這本最新的吉卜力電影書回顧吉卜力每一部長片,搭配了大量精美劇照與海報、創意團隊與工作室的照片,帶領讀者推開吉卜力工作室被植物遮蔽的大門,進入吉卜力的魔法世界。

本書改編自廣受好評的Podcast節目Ghibliotheque,堪稱英語世界第一本「吉卜力學」百科全書。每個段落都像是重現了Podcast節目的錄製現場,寫作風格輕快易讀。翻閱本書時就如同兩位資深吉卜力愛好者坐在你身邊,為你仔細講解每部片的開場與結尾,並還原吉卜力作品的溫度和全貌,令人意猶未盡。

在書中,我們宛如乘著吉卜力的想像飛行器,遨遊在幻想的天空中,見證吉卜力作品每個振奮人心的時刻:娜烏西卡乘著風穿越腐海,巴魯與希達唸著天空之城古老的咒語,梅在森林中掉落在龍貓的肚子上,漫天螢火蟲下節子與清太的笑容,魔女琪琪飛上天空的那一刻,魔法公主小桑堅毅的眼神,千尋憶起與白龍的往事……吉卜力結合風格與故事,為世界帶來珍貴寶藏,一次次以勇氣和希望鼓舞人們。他們製作的不只是動畫,也是每一次向世界重新出發的理想。愛與友情、成長與付出、環境與和平……都是吉卜力不斷創作的主題。

我們也跟隨本書來到吉卜力工作室的每個階段,深入宮崎駿和高畑勳在創意與生涯上的掙扎,見識到新人導演如宮崎吾朗及米林宏昌以嶄新的創作視野展望未來。吉卜力工作室從草創初期的沒沒無名到今日聞名遐邇,至今已不只一次宣布要停止動畫製作。近年來隨著吉卜力美術館和主題公園落成、宮崎峻完成新作《蒼鷺與少年》上映,似乎正在宣告著,吉卜力茁壯的生命力絕不會就此停歇。

從標誌性的《龍貓》片頭開始,我們一起往吉卜力世界出發吧!

《日本經典動畫指南》

日本動畫80年

宮崎駿.大友克洋.川尻善昭.押井守.今敏.

湯淺政明.庵野秀明.新海誠.細田守……

30位導演、30部經典動畫,一窺日本動畫產業的軌跡

從類型、主題、視覺表現到各世代天才名導

破解日本動畫襲捲全球的織夢技術

帶領讀者進入日本動畫的神奇世界

知名Podcast節目「吉卜力圖書館」(Ghibliotheque)主持人傑克漢和麥可,繼廣受好評的《吉卜力電影完全指南》之後再次出擊。這次的野心更大,他們揭開80年來日本動畫風靡世界的神秘面紗,帶領讀者探訪日本動畫產業的軌跡,分析這些動畫的看點,並分享幕後製作的精彩故事。

本書從1958年的《白蛇傳》開始,以2021年的《龍與雀斑公主》結束,作者以一位導演一部片為原則,選出30部最具代表性的動畫。在漫長60多年的時光裡,媒介技術、表現形式、動畫製作的體制與勞動等問題不斷演變。在其中,雄心壯志往往遇上緊繃的預算,也時常可見有遠見的夢想家奮力從事收入低微的工作;在這些故事裡,我們看到擺盪在寫實風格與絢爛視覺之間的掙扎,甚至演變成數位動畫與傳統手繪作品間的戰爭。

還有一個困擾日本動畫界一整個世代的問題:誰是下一個宮崎駿?我們或許可以宮崎駿為基準,來談論日本動畫的變化。1941年出生的宮崎駿,在中學三年級時在一間老三輪電影院看了《白蛇傳》(本書選的第一部作品)之後,就開始對動畫感興趣。1962年他進入東映動畫,自此開始一輩子的動畫人生。1963年是日本動畫史的轉捩點。戰後是「漫畫之神」手塚治虫的巔峰時刻,他自小受迪士尼的影響,懷抱著動畫之夢,這年虫製作所推出的日本首部電視動畫《原子小金剛》上映了。也在這年,宮崎駿認識高畑勲,兩人的相識為日後日本動畫的巨變埋下伏筆。

在宮崎駿的回憶裡,《白蛇傳》對年少的他留下深刻的影響:「我愛上了動畫裡的女主角。靈魂深處被深深觸動,路上開始飄起漫天的雪花,我步伐踉蹌地回到家……整個晚上都趴在暖桌上哭泣。」日後宮崎駿試圖淡化如此狂熱的反應,不斷與《白蛇傳》進行鬥爭……

現在,讓我們回到吉卜力圖書館(Ghibliotheque),日本動畫的想像沒有邊際,展現了寬闊的視野。從《阿基拉》、《攻殼機動隊》和《你的名字》等票房大片,到晦澀冷門、未來可能成為經典的作品,本書下筆深刻、具有啟發性且研究詳實,深入探索日本動畫電影的神奇世界與藝術形式。書中也收錄精彩的電影劇照和海報,不論是入門的動畫迷或鐵粉,都可翱翔在日本動畫的世界裡。

作者簡介

作者簡介

麥可.里德(Michael Leader),專業作家、廣播人與重度吉卜力粉絲。他的文章散見於《視與聽》(Sight & Sound)和《白色謊言》(Little White Lies)雜誌,也可在Podcast節目《真理與電影》(Truth & Movies)聽到他的聲音。他是小點工作室(Little Dot Studios)的資深製作人,也是英國廣播公司(BBC)iPlayer迷你紀錄片系列作品Inside Cinema、Inside Game的監督。

傑克.康寧漢(Jake Cunningham),從事電影和廣播相關工作的作家與製片。他在小點工作室的製播內容聚焦於電影的Podcast節目和評論影片。他曾與第四頻道(Channel 4)、柯松電影院(Curzon Cinemas)和英國獨立電影獎(British Independent Film Awards)一起製作Podcast;並為英國廣播公司、《白色謊言》雜誌撰寫電影文章。

譯者簡介

李達義,資深電影文字工作者,曾於美國和法國學習電影,在影評、電影電視劇本、影視教學均有涉略。譯有《解讀好萊塢:電影的空間與意義》、《完全型男手冊》、《簡單的心》等。

李靜怡,美國紐約州立大學媒體系所畢業。譯有《重新想像印度:亞洲下一個超級強國的潛力解碼》、《英國下一步:後脫歐之境》、《勞工自主企業:創造經濟民主,挽救崩壞的資本主義與政治民主》、《浪費:全球糧食危機解密》、《不流血的革命:素食主義文化史》等書。

麥可.里德(Michael Leader),專業作家、廣播人與重度吉卜力粉絲。他的文章散見於《視與聽》(Sight & Sound)和《白色謊言》(Little White Lies)雜誌,也可在Podcast節目《真理與電影》(Truth & Movies)聽到他的聲音。他是小點工作室(Little Dot Studios)的資深製作人,也是英國廣播公司(BBC)iPlayer迷你紀錄片系列作品Inside Cinema、Inside Game的監督。

傑克.康寧漢(Jake Cunningham),從事電影和廣播相關工作的作家與製片。他在小點工作室的製播內容聚焦於電影的Podcast節目和評論影片。他曾與第四頻道(Channel 4)、柯松電影院(Curzon Cinemas)和英國獨立電影獎(British Independent Film Awards)一起製作Podcast;並為英國廣播公司、《白色謊言》雜誌撰寫電影文章。

譯者簡介

李達義,資深電影文字工作者,曾於美國和法國學習電影,在影評、電影電視劇本、影視教學均有涉略。譯有《解讀好萊塢:電影的空間與意義》、《完全型男手冊》、《簡單的心》等。

李靜怡,美國紐約州立大學媒體系所畢業。譯有《重新想像印度:亞洲下一個超級強國的潛力解碼》、《英國下一步:後脫歐之境》、《勞工自主企業:創造經濟民主,挽救崩壞的資本主義與政治民主》、《浪費:全球糧食危機解密》、《不流血的革命:素食主義文化史》等書。

名人/編輯推薦

《吉卜力電影完全指南》(精裝增訂版:收錄最新動畫《蒼鷺與少年》)

推薦人

王小棣|導演

王振愷|影評人、策展人

史明輝|臺北藝術大學電影與新媒體學院院長、動畫導演

半瓶醋|電影製片、影評人

阮光民|漫畫家

但唐謨|自由寫作影評人

宋欣穎|電影導演

余 聿|踩影子停格動畫工作室負責人、導演

李政亮|政治大學傳播學院兼任助理教授

李世暉|政治大學國際事務學院教授

李拓梓|國藝會副執行長

易智言|電影編劇、導演

重點就在括號裡|臉書影劇評論專頁版主

連俞涵|演員、作家

翁煌德|臉書粉絲專頁「無影無蹤」版主

陳國偉|中興大學台灣文學與跨國文化研究所優聘副教授兼文學院副院長

莊永新(小莊)|導演、漫畫家

張維忠|臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系副教授兼文創處處長

葉 郎|文字工作者

膝關節|影評人、台灣影評人協會理事長

蔡錦堂∣臺灣師範大學臺灣史研究所退休教授

蔣竹山|中央大學歷史學研究所教授

(依姓氏筆畫排列)

「一本精心製作的精裝書,無論是粉絲或新手都愛不釋手。」

——《帝國電影雜誌》(Empire)

「包羅萬象的指引、好到令人訝異的撫慰人心。」

──《每日電訊報》(The Daily Telegraphy)

「《吉卜力電影完全指南》是你非聽不可的Podcast節目。」

──《衛報》(The Guardian)

「徹徹底底的興味盎然與包羅萬象。」

──Engadget

「好多畫面湧現,我愛吉卜力!」

──王小棣(導演)

「吉卜力電影陪著我一路成長蛻變,從未缺席,也不曾失望,畫風老少咸宜,色彩賞心悅目,其藝術成就值得跨世代一再玩味,非常推薦。」

──莊永新(小莊)(導演、漫畫家)

「人人心中都有吉卜力,童年就永遠不會消失,愛是最美的擁有。吉卜力工作室的動畫是兒時裡的點點滴滴,也是大人面對現實社會的寓言童話。《吉卜力電影完全指南》以重度影迷的角度出發,引領讀者翱翔這座由影像藝術所打造的魔法世界,以及解析背後更為神秘複雜的哲理故事。」

──王振愷(影評人、策展人)

推薦人

《日本經典動畫指南》

九把刀∣導演

井川一∣ACG分享型YouTuber

王振愷∣影評人

王鴻碩∣光年映畫總監

半瓶醋|電影製片、影評人

史明輝∣臺北藝術大學電影與新媒體學院院長

朱家安∣哲學雞蛋糕腦闆

阮光民∣漫畫家

李政亮∣文化評論者、政治大學傳院兼任助理教授

徐漢強∣導演

高鳴晟∣電影剪輯師

翁煌德∣臉書粉絲專頁「無影無蹤」版主

莊永新(小莊)∣導演、漫畫家

張硯拓∣影評人、《釀電影》主編

張維忠∣臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系副教授

葉郎∣文字工作者

膝關節∣台灣影評人協會副理事長

蔡錦堂∣臺灣師範大學台灣史研究所退休教授

羅禾淋∣臺南藝術大學動畫藝術與影像美學所副教授

(依姓氏筆畫排列)

「《日本經典動畫指南》引介了動畫領域最偉大的作品,內容包羅萬象,囊括導演訪談以及目不暇給的精美劇照。本書亮麗精緻,是本平易近人的日本動畫指南。」

──水石書店(Waterstones)

「麥可.里德與傑克.康寧漢的Podcast節目《吉卜力圖書館》(Ghibliotheque)啟迪了無數動漫迷,他們的這本著作則將目光從吉卜力工作室移開,為大家介紹同樣值得注目的30部日本動畫長片。讀者們除了可以在書中找到《阿基拉》等知名作品,亦能尋獲不少罕世珍寶,如藪下泰司早期以『東方迪士尼』為願景所打造的開創之作《白蛇傳》,以及今敏那部目眩神迷的《千年女優》。兩位作者在本書的前言中很快就指出,雖然他們所選的這30部動畫不敢說絕對完整,卻盡可能涵蓋了各種類型與風格,從卡通風格的兒童動畫,到情色、藝術風格奔放的作品,無所不包。這30部動畫橫跨1958年至2021年,依時序一一介紹。每部作品皆佔四至八頁不等的篇幅,幾乎每頁都搭以豐富多彩的劇照;而本書亦詳加追溯這些導演的職業生涯及其他重要作品,並討論這些作品的影響與價值。本書細細評析這30部動畫,許多亦列出「延伸觀影」片單。兩位作者的文字引人入勝,對日本動畫充滿溢美之情;這是一本向日本動畫長片致敬的影迷頌歌,相信能獲得廣大讀者喜愛。」

──美國圖書館協會《書單》雜誌(Booklist)

「這本書不只排除了吉卜力動畫,兩位作者還為這本書設下另一條規則:一位導演一部片。有時他們對這條規則也感到無奈,尤其是在他們挑選今敏作品的時候(他們最終選中的是《千年女優》);然而,這也讓這本書變得更加面面俱到,選入的動畫也更加出人意表。」

──影評人安德魯.奧斯蒙(Andrew Osmond)

「本書從1958年的《白蛇傳》開始,結束於2021年的《龍與雀斑公主》,在漫長60多年的時光裡,媒介技術、表現形式乃至動畫製作的體制與勞動問題不斷演變。喜愛日本動畫的朋友可以在字裡行間,細細品味兩位作者的嘔心之作,進而由歷史的視野與影像內外的角度,延伸思考日本動畫的過去、現在與未來!」

──李政亮(政治大學傳播學院兼任助理教授)

「每次想挑選一部經典動畫電影時,為何想要選擇這部?是為了重溫大師為時代畫下不朽的作品?抑或是嘆息著時代走得太慢,導致作品走得太前面所以被忽略?動畫電影和真人電影對我而言都是電影,都是藝術品,當讚嘆著每一格畫面之精美時,回到當觀眾的初心,所看的每一格細節,絕對都藏有他想傳達給觀眾的訊息。對我而言,本來在拍電影、做動畫的,就是作夢的人。身為創作者如果不敢作夢,就拍不出好作品。一本書,30位大師,讀完就來看他們的作品吧,一天就是值得浪費在一部好電影上。」

──王鴻碩(光年映畫總監)

推薦人

王小棣|導演

王振愷|影評人、策展人

史明輝|臺北藝術大學電影與新媒體學院院長、動畫導演

半瓶醋|電影製片、影評人

阮光民|漫畫家

但唐謨|自由寫作影評人

宋欣穎|電影導演

余 聿|踩影子停格動畫工作室負責人、導演

李政亮|政治大學傳播學院兼任助理教授

李世暉|政治大學國際事務學院教授

李拓梓|國藝會副執行長

易智言|電影編劇、導演

重點就在括號裡|臉書影劇評論專頁版主

連俞涵|演員、作家

翁煌德|臉書粉絲專頁「無影無蹤」版主

陳國偉|中興大學台灣文學與跨國文化研究所優聘副教授兼文學院副院長

莊永新(小莊)|導演、漫畫家

張維忠|臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系副教授兼文創處處長

葉 郎|文字工作者

膝關節|影評人、台灣影評人協會理事長

蔡錦堂∣臺灣師範大學臺灣史研究所退休教授

蔣竹山|中央大學歷史學研究所教授

(依姓氏筆畫排列)

「一本精心製作的精裝書,無論是粉絲或新手都愛不釋手。」

——《帝國電影雜誌》(Empire)

「包羅萬象的指引、好到令人訝異的撫慰人心。」

──《每日電訊報》(The Daily Telegraphy)

「《吉卜力電影完全指南》是你非聽不可的Podcast節目。」

──《衛報》(The Guardian)

「徹徹底底的興味盎然與包羅萬象。」

──Engadget

「好多畫面湧現,我愛吉卜力!」

──王小棣(導演)

「吉卜力電影陪著我一路成長蛻變,從未缺席,也不曾失望,畫風老少咸宜,色彩賞心悅目,其藝術成就值得跨世代一再玩味,非常推薦。」

──莊永新(小莊)(導演、漫畫家)

「人人心中都有吉卜力,童年就永遠不會消失,愛是最美的擁有。吉卜力工作室的動畫是兒時裡的點點滴滴,也是大人面對現實社會的寓言童話。《吉卜力電影完全指南》以重度影迷的角度出發,引領讀者翱翔這座由影像藝術所打造的魔法世界,以及解析背後更為神秘複雜的哲理故事。」

──王振愷(影評人、策展人)

推薦人

《日本經典動畫指南》

九把刀∣導演

井川一∣ACG分享型YouTuber

王振愷∣影評人

王鴻碩∣光年映畫總監

半瓶醋|電影製片、影評人

史明輝∣臺北藝術大學電影與新媒體學院院長

朱家安∣哲學雞蛋糕腦闆

阮光民∣漫畫家

李政亮∣文化評論者、政治大學傳院兼任助理教授

徐漢強∣導演

高鳴晟∣電影剪輯師

翁煌德∣臉書粉絲專頁「無影無蹤」版主

莊永新(小莊)∣導演、漫畫家

張硯拓∣影評人、《釀電影》主編

張維忠∣臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系副教授

葉郎∣文字工作者

膝關節∣台灣影評人協會副理事長

蔡錦堂∣臺灣師範大學台灣史研究所退休教授

羅禾淋∣臺南藝術大學動畫藝術與影像美學所副教授

(依姓氏筆畫排列)

「《日本經典動畫指南》引介了動畫領域最偉大的作品,內容包羅萬象,囊括導演訪談以及目不暇給的精美劇照。本書亮麗精緻,是本平易近人的日本動畫指南。」

──水石書店(Waterstones)

「麥可.里德與傑克.康寧漢的Podcast節目《吉卜力圖書館》(Ghibliotheque)啟迪了無數動漫迷,他們的這本著作則將目光從吉卜力工作室移開,為大家介紹同樣值得注目的30部日本動畫長片。讀者們除了可以在書中找到《阿基拉》等知名作品,亦能尋獲不少罕世珍寶,如藪下泰司早期以『東方迪士尼』為願景所打造的開創之作《白蛇傳》,以及今敏那部目眩神迷的《千年女優》。兩位作者在本書的前言中很快就指出,雖然他們所選的這30部動畫不敢說絕對完整,卻盡可能涵蓋了各種類型與風格,從卡通風格的兒童動畫,到情色、藝術風格奔放的作品,無所不包。這30部動畫橫跨1958年至2021年,依時序一一介紹。每部作品皆佔四至八頁不等的篇幅,幾乎每頁都搭以豐富多彩的劇照;而本書亦詳加追溯這些導演的職業生涯及其他重要作品,並討論這些作品的影響與價值。本書細細評析這30部動畫,許多亦列出「延伸觀影」片單。兩位作者的文字引人入勝,對日本動畫充滿溢美之情;這是一本向日本動畫長片致敬的影迷頌歌,相信能獲得廣大讀者喜愛。」

──美國圖書館協會《書單》雜誌(Booklist)

「這本書不只排除了吉卜力動畫,兩位作者還為這本書設下另一條規則:一位導演一部片。有時他們對這條規則也感到無奈,尤其是在他們挑選今敏作品的時候(他們最終選中的是《千年女優》);然而,這也讓這本書變得更加面面俱到,選入的動畫也更加出人意表。」

──影評人安德魯.奧斯蒙(Andrew Osmond)

「本書從1958年的《白蛇傳》開始,結束於2021年的《龍與雀斑公主》,在漫長60多年的時光裡,媒介技術、表現形式乃至動畫製作的體制與勞動問題不斷演變。喜愛日本動畫的朋友可以在字裡行間,細細品味兩位作者的嘔心之作,進而由歷史的視野與影像內外的角度,延伸思考日本動畫的過去、現在與未來!」

──李政亮(政治大學傳播學院兼任助理教授)

「每次想挑選一部經典動畫電影時,為何想要選擇這部?是為了重溫大師為時代畫下不朽的作品?抑或是嘆息著時代走得太慢,導致作品走得太前面所以被忽略?動畫電影和真人電影對我而言都是電影,都是藝術品,當讚嘆著每一格畫面之精美時,回到當觀眾的初心,所看的每一格細節,絕對都藏有他想傳達給觀眾的訊息。對我而言,本來在拍電影、做動畫的,就是作夢的人。身為創作者如果不敢作夢,就拍不出好作品。一本書,30位大師,讀完就來看他們的作品吧,一天就是值得浪費在一部好電影上。」

──王鴻碩(光年映畫總監)

序

《日本經典動畫指南》

前言

朋友們,歡迎回來吉卜力圖書館(Ghibliotheque)!這裡是我們討論世界上偉大動畫與製作動畫的人的舒適小圈圈。早在2018年我們就開始做Podcast,我們的目標很簡單:透過一次講一部電影的方式,麥可想把傑克變成吉卜力工作室的瘋狂粉絲。劇透警告:麥可成功了!我們有超多集Podcast,甚至一整本書都可以證明這一點。但是,然後呢?

對於全球許多影迷來說,他們透過吉卜力工作室第一次體驗到日本動畫世界的神奇。也許你和《神隱少女》中的千尋一樣,矯捷地穿過黑暗的隧道,並進入了一個充滿神靈和怪物的神秘世界。我們都有自己的入門方式,而吉卜力工作室好幾代的動畫師們總是不負眾望。現在,我們已經談過吉卜力工作室的所有電影(你知道我們寫了一本書嗎?)因此,在我們即將啟程的新旅行裡,我們將探訪更神秘深邃的兔子洞。

還有許多未知等待我們發現,因此我們寫了這本《日本經典動畫指南》,並收錄日本過去60年來,最著名的30部動畫。每一章都由麥可撰寫脈絡背景,並由傑克接棒負責評論;而如果有任何影片吸引我們做更深入的探索,傑克也會提供延伸觀影的建議。

策劃、選編30部動畫電影並不容易。我們不敢說這本指南絕對完整,也不敢說這本動畫電影書是必讀的經典之作。(要更詳盡、百科全書式的列表可進一步閱讀書末的〈延伸閱讀〉。)我們廣泛收入了當你踏進日本動畫世界時,所遇到的令人振奮的動畫類型、導演、趨勢與主題。

整體來說,這本書確實講述了動漫產業的故事,其中許多人經常在不同的章節裡交會。我們講的是當雄心壯志遇上緊繃預算、當有遠見的夢想家(絕大多數是男性)奮力從事收入低微的工作的故事;你會讀到擺盪在寫實風格與絢爛視覺之間的掙扎,甚至演變成數位動畫與傳統手繪作品間的戰爭。此外,我們還必須承認自己是來自英國的傢伙,試著研究日本最偉大的文化輸出。我們認為本書也關於動畫與其全球觀眾,特別是與英語系國家觀眾之間的關係。

英、美閱聽者對日本動畫的看法,很大的程度上受到了發行趨勢、以及那些在特定年代推向特定觀眾群的作品影響,好比在《阿基拉》之後蔚為風行的超暴力家庭錄影帶。此外,也有許多人對日本文化產品存有過度活潑、缺乏營養、幼稚的刻板印象。動畫作為藝術形式與傳播媒介,其實就與真人電影一樣,涵蓋了多樣的故事、風格、調性、流派,而日本動畫產業最能掌握箇中精髓。然而,一直以來,我們都以窺視孔般的視野,窺探著這個產業:許多日本動畫中最熱門與堪稱里程碑的作品,仍舊無法在英語世界中正式購得。話雖如此,情況有在好轉,我們想趁機讚美一下動漫有限公司(Anime Limited)、吉玩(GKids)與迪斯科技(Discotek)等品牌,他們接續漫畫娛樂(Manga Entertainment)和映歐嘉納(StudioCanal)等公司,將過去與現在的重要動畫作品帶到大大小小的銀幕上,成為許多動畫迷的起點。

我們兩人都深信列這份動畫清單的過程應該相當好玩、又有點傻氣,我們也很不好意思訂了一些非常詭異的特別規矩,好比每位導演只能有一部作品;但等我們套用這規則在一些從未失手的優秀導演,好比今敏身上時,真的讓人渾身難受。此外,也因為我們早已為吉卜力工作室寫了一本書,因此我們將不會討論他們的任何作品。(但別擔心,我們還是找到了能將宮崎駿與高畑勳都納入清單的方法。)

我們也想向日本動畫中的一個特殊類型致敬:為大銀幕製作的原創動畫長片。不可否認,就產量、觀眾和利潤而言,動畫長片不是動畫產業中最重要的部分,真正重要的是電視動畫及其效益可觀的IP,像是《火影忍者》、《海賊王》和《七龍珠》。但因為我們兩人骨子裡都是影迷,因此本書特別著重動畫長片。為了讓本書維持著入門感,我們討論的所有影片,都可以在不做任何功課的情況下,輕鬆地欣賞。我們所討論的動畫電影既好取得、又可以在一部電影的長度內消化完畢。這代表我們會排除那些長篇連載漫畫所衍生的知名劇場版作品,好比票房破紀錄的超級大片《鬼滅之刃:無限列車》,該片已成為日本有史以來票房最高的電影。不過,坦白說,建立30部片選單的最大樂趣之一,就是製造明顯的遺珠之憾,讓人想吐槽這本書。

不論你現在感到好奇或是惱怒,我們都希望你能在這本書裡找到自己喜歡的內容。不管是《阿基拉》或《你的名字》,日本動畫的想像沒有邊際,並展現寬闊的視野。日本動畫的世界任你翱翔。歡迎你!

前言

朋友們,歡迎回來吉卜力圖書館(Ghibliotheque)!這裡是我們討論世界上偉大動畫與製作動畫的人的舒適小圈圈。早在2018年我們就開始做Podcast,我們的目標很簡單:透過一次講一部電影的方式,麥可想把傑克變成吉卜力工作室的瘋狂粉絲。劇透警告:麥可成功了!我們有超多集Podcast,甚至一整本書都可以證明這一點。但是,然後呢?

對於全球許多影迷來說,他們透過吉卜力工作室第一次體驗到日本動畫世界的神奇。也許你和《神隱少女》中的千尋一樣,矯捷地穿過黑暗的隧道,並進入了一個充滿神靈和怪物的神秘世界。我們都有自己的入門方式,而吉卜力工作室好幾代的動畫師們總是不負眾望。現在,我們已經談過吉卜力工作室的所有電影(你知道我們寫了一本書嗎?)因此,在我們即將啟程的新旅行裡,我們將探訪更神秘深邃的兔子洞。

還有許多未知等待我們發現,因此我們寫了這本《日本經典動畫指南》,並收錄日本過去60年來,最著名的30部動畫。每一章都由麥可撰寫脈絡背景,並由傑克接棒負責評論;而如果有任何影片吸引我們做更深入的探索,傑克也會提供延伸觀影的建議。

策劃、選編30部動畫電影並不容易。我們不敢說這本指南絕對完整,也不敢說這本動畫電影書是必讀的經典之作。(要更詳盡、百科全書式的列表可進一步閱讀書末的〈延伸閱讀〉。)我們廣泛收入了當你踏進日本動畫世界時,所遇到的令人振奮的動畫類型、導演、趨勢與主題。

整體來說,這本書確實講述了動漫產業的故事,其中許多人經常在不同的章節裡交會。我們講的是當雄心壯志遇上緊繃預算、當有遠見的夢想家(絕大多數是男性)奮力從事收入低微的工作的故事;你會讀到擺盪在寫實風格與絢爛視覺之間的掙扎,甚至演變成數位動畫與傳統手繪作品間的戰爭。此外,我們還必須承認自己是來自英國的傢伙,試著研究日本最偉大的文化輸出。我們認為本書也關於動畫與其全球觀眾,特別是與英語系國家觀眾之間的關係。

英、美閱聽者對日本動畫的看法,很大的程度上受到了發行趨勢、以及那些在特定年代推向特定觀眾群的作品影響,好比在《阿基拉》之後蔚為風行的超暴力家庭錄影帶。此外,也有許多人對日本文化產品存有過度活潑、缺乏營養、幼稚的刻板印象。動畫作為藝術形式與傳播媒介,其實就與真人電影一樣,涵蓋了多樣的故事、風格、調性、流派,而日本動畫產業最能掌握箇中精髓。然而,一直以來,我們都以窺視孔般的視野,窺探著這個產業:許多日本動畫中最熱門與堪稱里程碑的作品,仍舊無法在英語世界中正式購得。話雖如此,情況有在好轉,我們想趁機讚美一下動漫有限公司(Anime Limited)、吉玩(GKids)與迪斯科技(Discotek)等品牌,他們接續漫畫娛樂(Manga Entertainment)和映歐嘉納(StudioCanal)等公司,將過去與現在的重要動畫作品帶到大大小小的銀幕上,成為許多動畫迷的起點。

我們兩人都深信列這份動畫清單的過程應該相當好玩、又有點傻氣,我們也很不好意思訂了一些非常詭異的特別規矩,好比每位導演只能有一部作品;但等我們套用這規則在一些從未失手的優秀導演,好比今敏身上時,真的讓人渾身難受。此外,也因為我們早已為吉卜力工作室寫了一本書,因此我們將不會討論他們的任何作品。(但別擔心,我們還是找到了能將宮崎駿與高畑勳都納入清單的方法。)

我們也想向日本動畫中的一個特殊類型致敬:為大銀幕製作的原創動畫長片。不可否認,就產量、觀眾和利潤而言,動畫長片不是動畫產業中最重要的部分,真正重要的是電視動畫及其效益可觀的IP,像是《火影忍者》、《海賊王》和《七龍珠》。但因為我們兩人骨子裡都是影迷,因此本書特別著重動畫長片。為了讓本書維持著入門感,我們討論的所有影片,都可以在不做任何功課的情況下,輕鬆地欣賞。我們所討論的動畫電影既好取得、又可以在一部電影的長度內消化完畢。這代表我們會排除那些長篇連載漫畫所衍生的知名劇場版作品,好比票房破紀錄的超級大片《鬼滅之刃:無限列車》,該片已成為日本有史以來票房最高的電影。不過,坦白說,建立30部片選單的最大樂趣之一,就是製造明顯的遺珠之憾,讓人想吐槽這本書。

不論你現在感到好奇或是惱怒,我們都希望你能在這本書裡找到自己喜歡的內容。不管是《阿基拉》或《你的名字》,日本動畫的想像沒有邊際,並展現寬闊的視野。日本動畫的世界任你翱翔。歡迎你!

目次

《吉卜力電影完全指南》(精裝增訂版:收錄最新動畫《蒼鷺與少年》)

譯者序

前言

風之谷

天空之城

龍貓

螢火蟲之墓

魔女宅急便

兒時的點點滴滴

紅豬

海潮之聲

平成狸合戰

心之谷

魔法公主

隔壁的山田君

神隱少女

貓的報恩

霍爾的移動城堡

地海戰記

岸上的波妞

借物少女艾莉緹

來自紅花坂

風起

輝耀姬物語

回憶中的瑪妮

紅烏龜

安雅與魔女

蒼鷺與少年

後記

延伸閱讀

圖片出處

索引

謝辭

《日本經典動畫指南》

推薦序 資深影評的日本動畫指南/李政亮

前言

白蛇傳

太陽王子霍爾斯的大冒險

悲傷的貝拉朵娜

魯邦三世:卡里奧斯特羅城

銀河鐵道之夜

王立宇宙軍:歐尼亞米斯之翼

阿基拉

老人Z

獸兵衛忍風帖

攻殼機動隊

人狼

手塚治虫之大都會

千年女優

星際牛仔:天國之門

銀河生死戀 5555

駭客任務立體動畫特集

心靈遊戲

惡童當街

福音戰士新劇場版:序

超時空甩尾

喬望尼之島

百日紅

你的名字

聲之形

謝謝你,在世界的角落找到我

謙虛的英雄

海獸之子

普羅米亞

搖滾吧!中二樂團

龍與雀斑公主

延伸閱讀

謝辭

圖片出處

索引

譯者序

前言

風之谷

天空之城

龍貓

螢火蟲之墓

魔女宅急便

兒時的點點滴滴

紅豬

海潮之聲

平成狸合戰

心之谷

魔法公主

隔壁的山田君

神隱少女

貓的報恩

霍爾的移動城堡

地海戰記

岸上的波妞

借物少女艾莉緹

來自紅花坂

風起

輝耀姬物語

回憶中的瑪妮

紅烏龜

安雅與魔女

蒼鷺與少年

後記

延伸閱讀

圖片出處

索引

謝辭

《日本經典動畫指南》

推薦序 資深影評的日本動畫指南/李政亮

前言

白蛇傳

太陽王子霍爾斯的大冒險

悲傷的貝拉朵娜

魯邦三世:卡里奧斯特羅城

銀河鐵道之夜

王立宇宙軍:歐尼亞米斯之翼

阿基拉

老人Z

獸兵衛忍風帖

攻殼機動隊

人狼

手塚治虫之大都會

千年女優

星際牛仔:天國之門

銀河生死戀 5555

駭客任務立體動畫特集

心靈遊戲

惡童當街

福音戰士新劇場版:序

超時空甩尾

喬望尼之島

百日紅

你的名字

聲之形

謝謝你,在世界的角落找到我

謙虛的英雄

海獸之子

普羅米亞

搖滾吧!中二樂團

龍與雀斑公主

延伸閱讀

謝辭

圖片出處

索引

書摘/試閱

《吉卜力電影完全指南》(精裝增訂版:收錄最新動畫《蒼鷺與少年》)

《螢火蟲之墓》(火垂るの墓,1988)

高畑勳的悲劇手帕電影

導演:高畑勳

編劇:高畑勳

片長:1小時29分

發行日期:1988 年4月16日

說起吉卜力的國際知名度,全然取決於作品是否在全球發行。作品在全球發行後,從《龍貓》到《神隱少女》,聞名國際的宮崎駿幻想作品成為吉卜力的同義詞。但是他的作品只是吉卜力的其中一部分。這本「吉卜力全攻略」旨在介紹工作室的全貌,特別是工作室中神一般的共同創辦人、神秘的高畑勳──他有個熱情的外號「阿朴先生」(パクさん),「パク」這個字的意思是「咀嚼」。

宮崎駿解釋了這個外號的由來:因為高畑勳總是晚起,因此他總是一邊匆匆忙忙地嚼著早餐,一邊走進辦公室。

最終,高畑勳在吉卜力的五部作品得到了國際發行,不過他在1980年代已經在動畫界很有影響力。他在1960年代起已為東映動畫部工作,在1968年,完成了他的導演首秀《太陽王子霍爾斯的大冒險》。雖然這部片票房失利,但卻是動畫界的里程碑。這也是宮崎駿與高畑勳的首次合作。當時,宮崎駿還只是東映動畫部一位菜鳥員工。

以下這些高畑勳作品,其中一部分是他與宮崎駿合作完成的:《熊貓小熊貓》、《小麻煩千惠》和《大提琴手高修》等電影作品,外加電視系列《世界名作劇場》中的《小天使》、《清秀佳人》與《萬里尋母》。這些作品啟發了許多後來成為吉卜力工作室夥伴的年輕人。

這些作品絕大多數沒有在今天的英美發行,其中有些甚至從未發行過。高畑勳這位導演在英語世界有太多空白待填補。2021年由亞歷克斯.杜達.德.威著、英國電影協會(British Film Institute,簡稱BFI)出版的書《螢火蟲之墓》(Grave of the Fireflies),是一本對高畑勳作品精要且完整的研究,也是英語世界第一本研究高畑勳作品的專書。它揭開了一位經常被誤解與低估的電影作者的面紗。這本書強調的重點是,即使高畑勳通常被視為吉卜力的共同創辦人,但他拒絕在1985年的工作室創始會上共同列席;他甚至要求鈴木敏夫,是否可能讓他掛「在家編劇」(playwright in residence)這樣的頭銜。

儘管如此,高畑勳對於剛起步的工作室卻有著很特別的影響。《風之谷》在票房上大獲全勝後,宮崎駿將賺來的錢都投資到高畑勳一部有(票房)疑慮、關於柳川市的電影中。高畑勳拍了《柳川崛割物語》,一部長達三小時、幾乎完全實景拍攝、關於該地區運河體系的紀錄片,探討運河如何形成當地的文化與現今對運河的保育工作。後來鈴木敏夫說,宮崎駿在吉卜力製作的第一部電影《天空之城》,其實是為了填補高畑勳的藝術衝動所挖的坑。

該如何區分天才與怪癖之間的差別?「每當我遇到困難時」(披頭四“Let It Be”的歌詞),我就去問「披頭四」。這類問題的最佳解答,藏在「披頭四」膚淺卻極其有效的大眾文化個人角色扮演當中。如果宮崎駿在吉卜力扮演的角色如同保羅.麥卡尼(Paul McCartney)之於「披頭四」──一位被數百萬人愛戴、有如親切大哥哥般的夢想編織者,如果不是受限於體力和精神,他可以獨力完成所有工作,如此全方位的天才──那麼高畑勳就有點像約翰.藍儂(John Lennon)加上一點喬治.哈里森(George Harrison)──一位將媒材界線推到極致的反傳統者、一位樂於群體創作的掌舵者、一位喜歡將複雜主題納入故事中,以致大眾難以接受的說書人。當宮崎駿在吉卜力作品的外觀和風格變得越來越相似,高畑勳的作品則越來越創

新和難以捉摸。票房從來不是他的優先考量。

如果我們將這個遠離題的類比繼續向前推,那麼製作人鈴木敏夫就是每一個「第五位披頭四成員」的合體(披頭四只有四位成員):一個關鍵的創意夥伴、錄音室天才和將其他天才成員牢牢綁在一起的人物。高畑勳在吉卜力第一部作品的想法是由鈴木敏夫提出的,他建議改編野坂昭如的半自傳短篇小說《螢火蟲之墓》。因為出版《螢火蟲之墓》的新潮社亟於展開電影事業,於是主動提供資金並擔任出品人。就像我們在《龍貓》章節裡提到的,多虧鈴木敏夫這巧妙的穿針引線,才有了吉卜力這兩部作品。(未完)

《日本經典動畫指南》

《阿基拉》

動畫的世界……即將發生大爆炸

在2019年末日後的未來,兩名在新東京街頭遊走的青少年被賦予了政府的最高機密計畫,該計畫企圖賦予人類破壞性的念力。當鐵雄被軍方俘虜並準備接受實驗時,他的朋友金田必須拯救他,並發現神秘的「阿基拉」真相。

導演:大友克洋

1988年/124分鐘

如果你知道「Anime」(編按:即日本動畫)這個字,那你極有可能聽過《阿基拉》。該作和《攻殼機動隊》與《神隱少女》一樣,是少數幾部家喻戶曉的日本動畫電影,至少對影迷來說確實如此;而對某個世代的動漫迷來說,《阿基拉》更是讓他們得以逃脫的精彩世界。

《阿基拉》不僅在動漫領域享有盛譽,在動畫藝術、後末日科幻類型領域與全球電影發行史上,都佔有一席之地。由於現在的專業發行商與串流媒體,人們接觸動漫比以往更為容易,我們很容易忘掉《阿基拉》是如何天翻地覆地改變了西方世界對日本動畫的認知。

1994年,BBC製作的半小時紀錄片專題《漫畫!》(Manga!),檢視1980年代末發行的《阿基拉》在英國引發的動漫浪潮。節目主持人喬納森.羅斯(Jonathan Ross)特別強調了另一位工作方式大異其趣的電影人,以他的說法,「這人在日本以外竟然鮮有人知」,他說的就是宮崎駿,不過節目中採訪的卻是《阿基拉》的原作者暨導演大友克洋。

大友克洋出生於1954年,在日本東北的宮城縣長大。在青少年時期,他搬到東京以便從事漫畫工作,並受到繁華的大都市、包圍著他的數百萬人,以及潛伏其中的故事所啟發。他的漫畫風格受到法國大師尚.吉羅(Jean ‘Mœbius’ Giraud)啟發,藝術風格深具獨特性與衝擊感;他的角色設計相當逼真,充滿著錯綜複雜的細節,背景繪圖更是充滿技術感。

他的崛起具有時代代表性,亦被視為漫畫圈的分水嶺,特別是當他在1983年以超自然科幻系列《童夢》獲得日本SF大賞——此為該獎首次頒發給漫畫作品。他的下一部長篇作品系列《阿基拉》也與他所觀察的東京社群與地下文化有關,他向喬納森.羅斯解釋,「我感受到了那邊的氛圍,學生抗議者、重機騎士、政治運動、黑道與無家可歸的青少年。」

從1982年至1990年間,《阿基拉》在《週刊Young Magazine》上連載,最終共有2,000頁,但是在連載中途,出現了將《阿基拉》翻拍成電影的機會。「阿基拉製作委員會」就此成立(包括玩具商萬代、發行商東寶和大友克洋的出版社講談社),並合力支持此片誕生;《阿基拉》成為史上製作成本最昂貴的動畫(直到宮崎駿推出《魔女宅急便》才卸下此頭銜)。在大友克洋的監督與執導之下,由東京電影新社(TMS)擔任製作公司,率領數間工作室製作《阿基拉》動畫。

當時大友克洋已參與數個動畫製作,包括動畫選集《機器人嘉年華》與《新東京》,不過《阿基拉》是他的首部執導長片,也因此他對該影片期望甚高。他們創造了驚人的繪圖數量——據稱超過150,000幅賽璐珞片(在製作動畫時使用的膠片),以創造出驚人的流動感,甚至加倍努力讓角色的嘴部動作與事前錄製的演員對白聲音同步。接著,完成的作品以70釐米的底片拍攝下來,以便捕捉大友克洋繁複的手繪感以及後末日的新東京大都會。不管在色彩、聲音、攝影、電腦動畫方面,《阿基拉》都展現了實驗與創新,無怪乎成本如此高昂。不少動畫師在大友克洋充滿藝術氣息的貧民窟畫面中,加上了自己的塗鴉,以抗議他過分執迷細節。

1988年7月上映的《阿基拉》在日本的票房成績平平,未能成為年度票房收入最高的前十部影片。然而,就像1988年發行的另一部具有里程碑意義的動畫電影——宮崎駿的《龍貓》,《阿基拉》在海內外都將歷久不衰。在1988年看起來非常前衛與奢侈的畫面,如今仍然燦爛無比,每一次在新的家用影音媒介上重新發行時,無論是DVD、藍光或4K,都能給觀眾帶來全新的眩目體驗。〔雖然電視節目《屋事生非》(Spaced)的粉絲會說在大銀幕上看才是最合適的,特別是在IMAX看。〕

《阿基拉》的影響足以寫成一本書。數個世代的作家、漫畫藝術家、動畫師、電影人與電玩設計師,都在其影響下成長。而幫助大友克洋完成其視野的藝術家們,也在自己的藝術生涯上,持續前行,好比《貓的報恩》的導演森田宏幸;參與《駭客任務立體動畫特輯》、《心靈遊戲》的森本晃司;《千年女優》的作畫監督井上俊之;以及成為宮崎駿最信任的主鏡動畫師之一的二木真希子。

在國際上,《阿基拉》的成功規模可說是前所未見。在美國,不論是午夜電影院網絡或是大學校園,都看得到其身影。如同1990年10月,《阿基拉》在紐約戲院上映時,《紐約時報》(New York Times)評論家珍娜.瑪斯林(Janet Maslin)盛讚此片為「非凡的動畫作品,並擁有能夠立刻成為經典cult片的一切特質。」1991年1月,《阿基拉》透過英國當代藝術中心(Institute of Contemporary Arts)在藝術電影院進行放映,隨後,透過小島唱片(Island Records)的旗下子公司進行家用版的發行,獲得空前成功,並創下70,000張的佳績。小島唱片的安迪.法蘭(Andy Frain)察覺到此浪潮的強勁後,開設了專營日本動畫的新廠牌,然而其名稱「漫畫娛樂」(Manga Entertainment)著重漫畫而非電影,讓人感到相當混淆,他的野心在於從日本引進更多電影,以鞏固《阿基拉》的跨界成功。(未完)

《螢火蟲之墓》(火垂るの墓,1988)

高畑勳的悲劇手帕電影

導演:高畑勳

編劇:高畑勳

片長:1小時29分

發行日期:1988 年4月16日

說起吉卜力的國際知名度,全然取決於作品是否在全球發行。作品在全球發行後,從《龍貓》到《神隱少女》,聞名國際的宮崎駿幻想作品成為吉卜力的同義詞。但是他的作品只是吉卜力的其中一部分。這本「吉卜力全攻略」旨在介紹工作室的全貌,特別是工作室中神一般的共同創辦人、神秘的高畑勳──他有個熱情的外號「阿朴先生」(パクさん),「パク」這個字的意思是「咀嚼」。

宮崎駿解釋了這個外號的由來:因為高畑勳總是晚起,因此他總是一邊匆匆忙忙地嚼著早餐,一邊走進辦公室。

最終,高畑勳在吉卜力的五部作品得到了國際發行,不過他在1980年代已經在動畫界很有影響力。他在1960年代起已為東映動畫部工作,在1968年,完成了他的導演首秀《太陽王子霍爾斯的大冒險》。雖然這部片票房失利,但卻是動畫界的里程碑。這也是宮崎駿與高畑勳的首次合作。當時,宮崎駿還只是東映動畫部一位菜鳥員工。

以下這些高畑勳作品,其中一部分是他與宮崎駿合作完成的:《熊貓小熊貓》、《小麻煩千惠》和《大提琴手高修》等電影作品,外加電視系列《世界名作劇場》中的《小天使》、《清秀佳人》與《萬里尋母》。這些作品啟發了許多後來成為吉卜力工作室夥伴的年輕人。

這些作品絕大多數沒有在今天的英美發行,其中有些甚至從未發行過。高畑勳這位導演在英語世界有太多空白待填補。2021年由亞歷克斯.杜達.德.威著、英國電影協會(British Film Institute,簡稱BFI)出版的書《螢火蟲之墓》(Grave of the Fireflies),是一本對高畑勳作品精要且完整的研究,也是英語世界第一本研究高畑勳作品的專書。它揭開了一位經常被誤解與低估的電影作者的面紗。這本書強調的重點是,即使高畑勳通常被視為吉卜力的共同創辦人,但他拒絕在1985年的工作室創始會上共同列席;他甚至要求鈴木敏夫,是否可能讓他掛「在家編劇」(playwright in residence)這樣的頭銜。

儘管如此,高畑勳對於剛起步的工作室卻有著很特別的影響。《風之谷》在票房上大獲全勝後,宮崎駿將賺來的錢都投資到高畑勳一部有(票房)疑慮、關於柳川市的電影中。高畑勳拍了《柳川崛割物語》,一部長達三小時、幾乎完全實景拍攝、關於該地區運河體系的紀錄片,探討運河如何形成當地的文化與現今對運河的保育工作。後來鈴木敏夫說,宮崎駿在吉卜力製作的第一部電影《天空之城》,其實是為了填補高畑勳的藝術衝動所挖的坑。

該如何區分天才與怪癖之間的差別?「每當我遇到困難時」(披頭四“Let It Be”的歌詞),我就去問「披頭四」。這類問題的最佳解答,藏在「披頭四」膚淺卻極其有效的大眾文化個人角色扮演當中。如果宮崎駿在吉卜力扮演的角色如同保羅.麥卡尼(Paul McCartney)之於「披頭四」──一位被數百萬人愛戴、有如親切大哥哥般的夢想編織者,如果不是受限於體力和精神,他可以獨力完成所有工作,如此全方位的天才──那麼高畑勳就有點像約翰.藍儂(John Lennon)加上一點喬治.哈里森(George Harrison)──一位將媒材界線推到極致的反傳統者、一位樂於群體創作的掌舵者、一位喜歡將複雜主題納入故事中,以致大眾難以接受的說書人。當宮崎駿在吉卜力作品的外觀和風格變得越來越相似,高畑勳的作品則越來越創

新和難以捉摸。票房從來不是他的優先考量。

如果我們將這個遠離題的類比繼續向前推,那麼製作人鈴木敏夫就是每一個「第五位披頭四成員」的合體(披頭四只有四位成員):一個關鍵的創意夥伴、錄音室天才和將其他天才成員牢牢綁在一起的人物。高畑勳在吉卜力第一部作品的想法是由鈴木敏夫提出的,他建議改編野坂昭如的半自傳短篇小說《螢火蟲之墓》。因為出版《螢火蟲之墓》的新潮社亟於展開電影事業,於是主動提供資金並擔任出品人。就像我們在《龍貓》章節裡提到的,多虧鈴木敏夫這巧妙的穿針引線,才有了吉卜力這兩部作品。(未完)

《日本經典動畫指南》

《阿基拉》

動畫的世界……即將發生大爆炸

在2019年末日後的未來,兩名在新東京街頭遊走的青少年被賦予了政府的最高機密計畫,該計畫企圖賦予人類破壞性的念力。當鐵雄被軍方俘虜並準備接受實驗時,他的朋友金田必須拯救他,並發現神秘的「阿基拉」真相。

導演:大友克洋

1988年/124分鐘

如果你知道「Anime」(編按:即日本動畫)這個字,那你極有可能聽過《阿基拉》。該作和《攻殼機動隊》與《神隱少女》一樣,是少數幾部家喻戶曉的日本動畫電影,至少對影迷來說確實如此;而對某個世代的動漫迷來說,《阿基拉》更是讓他們得以逃脫的精彩世界。

《阿基拉》不僅在動漫領域享有盛譽,在動畫藝術、後末日科幻類型領域與全球電影發行史上,都佔有一席之地。由於現在的專業發行商與串流媒體,人們接觸動漫比以往更為容易,我們很容易忘掉《阿基拉》是如何天翻地覆地改變了西方世界對日本動畫的認知。

1994年,BBC製作的半小時紀錄片專題《漫畫!》(Manga!),檢視1980年代末發行的《阿基拉》在英國引發的動漫浪潮。節目主持人喬納森.羅斯(Jonathan Ross)特別強調了另一位工作方式大異其趣的電影人,以他的說法,「這人在日本以外竟然鮮有人知」,他說的就是宮崎駿,不過節目中採訪的卻是《阿基拉》的原作者暨導演大友克洋。

大友克洋出生於1954年,在日本東北的宮城縣長大。在青少年時期,他搬到東京以便從事漫畫工作,並受到繁華的大都市、包圍著他的數百萬人,以及潛伏其中的故事所啟發。他的漫畫風格受到法國大師尚.吉羅(Jean ‘Mœbius’ Giraud)啟發,藝術風格深具獨特性與衝擊感;他的角色設計相當逼真,充滿著錯綜複雜的細節,背景繪圖更是充滿技術感。

他的崛起具有時代代表性,亦被視為漫畫圈的分水嶺,特別是當他在1983年以超自然科幻系列《童夢》獲得日本SF大賞——此為該獎首次頒發給漫畫作品。他的下一部長篇作品系列《阿基拉》也與他所觀察的東京社群與地下文化有關,他向喬納森.羅斯解釋,「我感受到了那邊的氛圍,學生抗議者、重機騎士、政治運動、黑道與無家可歸的青少年。」

從1982年至1990年間,《阿基拉》在《週刊Young Magazine》上連載,最終共有2,000頁,但是在連載中途,出現了將《阿基拉》翻拍成電影的機會。「阿基拉製作委員會」就此成立(包括玩具商萬代、發行商東寶和大友克洋的出版社講談社),並合力支持此片誕生;《阿基拉》成為史上製作成本最昂貴的動畫(直到宮崎駿推出《魔女宅急便》才卸下此頭銜)。在大友克洋的監督與執導之下,由東京電影新社(TMS)擔任製作公司,率領數間工作室製作《阿基拉》動畫。

當時大友克洋已參與數個動畫製作,包括動畫選集《機器人嘉年華》與《新東京》,不過《阿基拉》是他的首部執導長片,也因此他對該影片期望甚高。他們創造了驚人的繪圖數量——據稱超過150,000幅賽璐珞片(在製作動畫時使用的膠片),以創造出驚人的流動感,甚至加倍努力讓角色的嘴部動作與事前錄製的演員對白聲音同步。接著,完成的作品以70釐米的底片拍攝下來,以便捕捉大友克洋繁複的手繪感以及後末日的新東京大都會。不管在色彩、聲音、攝影、電腦動畫方面,《阿基拉》都展現了實驗與創新,無怪乎成本如此高昂。不少動畫師在大友克洋充滿藝術氣息的貧民窟畫面中,加上了自己的塗鴉,以抗議他過分執迷細節。

1988年7月上映的《阿基拉》在日本的票房成績平平,未能成為年度票房收入最高的前十部影片。然而,就像1988年發行的另一部具有里程碑意義的動畫電影——宮崎駿的《龍貓》,《阿基拉》在海內外都將歷久不衰。在1988年看起來非常前衛與奢侈的畫面,如今仍然燦爛無比,每一次在新的家用影音媒介上重新發行時,無論是DVD、藍光或4K,都能給觀眾帶來全新的眩目體驗。〔雖然電視節目《屋事生非》(Spaced)的粉絲會說在大銀幕上看才是最合適的,特別是在IMAX看。〕

《阿基拉》的影響足以寫成一本書。數個世代的作家、漫畫藝術家、動畫師、電影人與電玩設計師,都在其影響下成長。而幫助大友克洋完成其視野的藝術家們,也在自己的藝術生涯上,持續前行,好比《貓的報恩》的導演森田宏幸;參與《駭客任務立體動畫特輯》、《心靈遊戲》的森本晃司;《千年女優》的作畫監督井上俊之;以及成為宮崎駿最信任的主鏡動畫師之一的二木真希子。

在國際上,《阿基拉》的成功規模可說是前所未見。在美國,不論是午夜電影院網絡或是大學校園,都看得到其身影。如同1990年10月,《阿基拉》在紐約戲院上映時,《紐約時報》(New York Times)評論家珍娜.瑪斯林(Janet Maslin)盛讚此片為「非凡的動畫作品,並擁有能夠立刻成為經典cult片的一切特質。」1991年1月,《阿基拉》透過英國當代藝術中心(Institute of Contemporary Arts)在藝術電影院進行放映,隨後,透過小島唱片(Island Records)的旗下子公司進行家用版的發行,獲得空前成功,並創下70,000張的佳績。小島唱片的安迪.法蘭(Andy Frain)察覺到此浪潮的強勁後,開設了專營日本動畫的新廠牌,然而其名稱「漫畫娛樂」(Manga Entertainment)著重漫畫而非電影,讓人感到相當混淆,他的野心在於從日本引進更多電影,以鞏固《阿基拉》的跨界成功。(未完)

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。