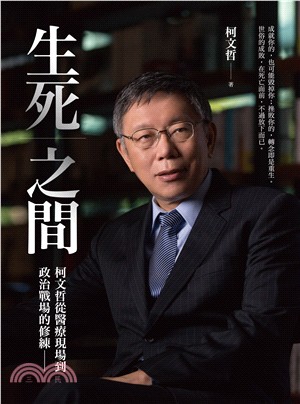

商品簡介

急重症外科出身的柯文哲,以開刀般銳利的方式剖析自己;

這本書,是柯文哲之所以成為現在柯文哲的故事。

過去的柯文哲,在科學醫療中斟酌人性;

現在的柯文哲,在人性政治中運用科學。

-----------------------------------------------------------------

成就你的,也可能毀掉你;挫敗你的,轉念即是重生。

世俗的成敗,在死亡面前,不過放下而已。

我是柯文哲。三十年急重症外科醫師的經歷,我看過無數生死;

我經常穿梭在一床床病患間,問自己︰怎樣才算活著?生命的意義究竟是什麼?

當你被生死折磨過,你的邏輯會跟別人不一樣,你會懂得勇敢,你會看淡挫折!

我的人生很簡單。前半輩子在台大醫院裡做了三十年,每天看到的不是病人就是家屬,說話對象總是醫護人員。如果沒有後來的波瀾轉折,這輩子應該都是醫生。

二○一四年二月十七日早上八點,我值完大夜班,脫下白袍掛在牆上,下定決心離開。在那之前,我是頂級的醫學專家;那一刻之後,我把一切歸零,走向政治。

從柯醫師變成柯市長,從「生死之間」走向「是非之辨」,這是我一路走來的反省和紀錄。

本書特色︰

․最多故事、最善感、最真實的柯文哲

穿上白袍的第一天,第一個病例就讓我終生難忘。一對新婚夫妻,先生碰上工安意外腦死,妻子淚眼汪汪坐在旁邊……忽然間我發現,當醫生不是想像中那麼快樂的事。醫生固然有治療成功的喜悅,卻無可避免要面對病人很可能死亡的無奈︰要剁掉病患的雙腳繼續治療,或是關掉儀器讓他走了;要治療到什麼程度為止,才算夠了?判定死亡是醫生的特權,更是責任。

․急診室與加護病房裡體悟的生死智慧

二十幾歲剛當醫師時,我只看到病患;四十歲時,我看著心電圖、病理切片、抽血檢查數據就可以診斷治療,不必也不用看到病人;過了五十歲,我又看到病患了,我看到一個有七情六慾、愛恨情仇和社會糾葛不清的病人,還看到病患旁邊的家屬。我慢慢領悟一個道理,那就是一切只能盡力,但求問心無愧。

․將「生命邏輯」帶入「政治邏輯」的柯文哲市長

是人生的種種遭遇和行動,證明了我是誰,決定了我是怎麼樣的人。從柯醫師變成柯市長,我深深體悟,許多醫療問題出在,當醫生不再對病人的痛苦覺得不安;種種社會不信任則是源自,當為政者不再對人民的痛苦覺得愧疚。

-----------------------------------------------------------------

台灣大學名譽教授 朱樹勳

城邦媒體控股集團首席執行 何飛鵬

台大醫院外科部胸腔外科主治醫師 徐紹勛

台北市立聯合醫院總院長 黃勝堅

台北市政府顧問 蔡壁如 專文推薦

作者簡介

現任台北市長。

曾任台大創傷醫學部主任、台大醫學院教授。台大醫院史上首位專責重症加護的醫師,引進葉克膜急救方式,建立器官捐贈移植登錄系統。

以「白色力量」為號召,打破藍綠對立,改變選舉文化;以重症外科醫生的務實、效率、精準、誠實、尊重專業、要求細節為原則,打造SOP,翻轉政治,管理與擘劃市政。

名人/編輯推薦

遇到問題就解決問題的柯P

台灣大學名譽教授 朱樹勳

柯文哲在我的學生裡面是最優秀的,他在加護病房醫療上,可以說是國內頂尖。

當初,是我找柯文哲專責照顧加護病房,因為早期國內的醫療制度,各科病人開刀後送往加護病房,並沒有專職負責的人,而是由各科醫師分別照料自己的病患。我考量到外科醫師在開完一場大手術後往往身心俱疲,還有其他病人要照顧,如果術後病人在加護病房裡出了什麼問題,主治醫師實在分身乏術,所以我就把柯文哲找來,問他願不願意接?我跟他說:「這樣的工作在台灣醫療界沒有前例,你接受的話,你就是領先者,要不要試試看?」

他接了下來,之後五年,成了急重症照護方面的重要人物。台大的制度推廣開來以後,後續其他科別、醫院也都隨之效法,越來越上軌道。

我之所以挑選柯文哲來做加護病房,除了認為他聰明之外,也發現他做事很細心、細膩;此外,他是一個充滿好奇心的人,喜歡探索、研究、發問。以前他實習的時候在手術房跟刀,別的學生都是默默地看,只有他會問這問那,有時候問到教授都不耐煩了。他這種打破砂鍋問到底的態度,執著又不怕困難,是很適合的人選。

他做事非常勤勉認真,在加護病房裡經常會遇上教科書或老師都沒碰過的病例,他會自己想辦法,研究治療方式,解決問題,由此也看得出來他是一個創新的人,勇於突破。

有一個實際的例子︰有個做心臟移植的病人,我們為了避免器官排斥,所以用藥物抑制病人的免疫系統,但也因為免疫功能降低,病人身體無力抵擋細菌感染,於是出現敗血症。如果是一般醫師,看病人變成這樣,大概認定無法挽回,但柯文哲沒放棄。他想了很久,提出一個新的策略,他說既然病人身體已經無力抵抗細菌,大概也不會排斥移植的器官了,我們何不停掉所有抗排斥藥試試看呢?這個顛覆傳統治療概念的新療法,反而讓病人活了下來。後來他又做了二十幾例嘗試,超過半數以上都存活,拯救了很多本來會是無法挽回的病患。

柯文哲還有一點很可貴,就是他非常重視病人,為了醫療不怕吃苦受累。他下班時經常已經很晚了,回到家好不容易能休息,但半夜裡加護病房出了緊急狀況,一通電話打過去,他馬上就從床上爬起來,騎著腳踏車趕到醫院照顧病人。這種精神看在病患和家屬眼裡,很受感動。加護病房是一個每天要面對生離死別的環境,難免發生醫療糾紛,但他在加護病房工作的那幾年,致力與病人和家屬溝通,沒有發生過醫療糾紛,甚至病人過世後家屬還會感謝他日以繼夜的照顧。

☆☆

我記得他參選第一任市長投票前一個月時,亞東醫院接到一個案例。有一名中國人去德國旅遊,因為肺部疾病入院治療,德國醫院束手無策,只能幫他裝上葉克膜續命。病患家屬打聽到台灣肺部醫療權威在亞東醫院,於是從德國包機來台灣治療,由於是急重症患者又裝了葉克膜,所以我找了柯文哲來會診,但因為選舉在即行程滿檔,誰也沒把握他會同意,可是他聽了之後卻一口答應。那天晚上十點多,他準時來到醫院,就跟以往一樣認真地看過病人,給了許多重要的醫療建議。不管遇到什麼狀況,他始終把病人的利益擺在最優先。

他還有一個特色,是正直和清廉。以前有些醫療廠商為了巴結醫生,經常在開會的時候提供便當給醫護人員吃。後來柯P知道這件事,生氣地罵了廠商一頓,再也不准類似的狀況發生。雖然是一件小事,但連幾個便當都不願意接受,可見他行事的嚴謹。

很多人總是說,過去柯P在醫院敢衝敢言,是我縱容他的緣故。其實不然,一方面他的個性本來如此;另外一方面,我確實欣賞他這樣的個性。雖然他是我的學生,但他很有自己的判斷力,在醫療上有時也會跟我意見相左。他不會因為害怕被老師責罵,就隱藏自己的想法,而是把他的想法拿出來跟我討論,我們就事論事地談出一個結果。很多時候我被他說服了,便接受他的意見。

☆☆

對於生死,柯文哲向來有他獨特的看法,或許是因為他在外科加護病房裡看盡了生死。在我看來,生死是自然之事。人啊,比起在意能活多久時間,趁活著的時候,盡量去做一些你想要做、有意義的事情,不留遺憾更重要。這樣的體悟,和我們在醫院裡待久了有關。

我們這些做醫師的人,經常看到已經病入膏肓,靠著呼吸器、葉克膜等儀器維持生命跡象,勉強保持「還活著」的病人。你說他活著,但他已經無法思考、不能溝通,然而因為家屬不捨,還想要繼續救治,花費很多金錢和無效醫療,結果依然徒勞,最後不得不放手。

柯文哲的葉克膜技術雖然在醫療上貢獻良多,但不諱言,奇蹟的背後有許許多多失敗的案例,那些失敗,意味著死亡。許多醫師面對病患將死的難關,經常選擇後退,因為畏懼承擔壓力,不願意去說清楚講明白。但柯文哲不一樣,他面對醫療上的生死困境,發展出一套屬於他的解決方法:透過器官捐贈的制度,讓想要求生的病人有更多活下去的機會;推動安寧療護制度,協助末期病人善終,也幫助病患家屬接受失去;為了讓醫師更能夠面對病人生死的兩難,他推廣醫療倫理學、生死學。這些都是他面對生死課題,試圖解決問題的辦法。

有人會說,台大醫院少了柯P,損失很大,但我並不覺得。不談醫術,人與人之間,精神、情懷、信念、想法,都是會互相影響傳承的。柯P離開台大,當然是台大醫院的損失,但他已把很多經驗傳承給台大很多後輩醫師。後來他去了市政府,幾年下來一切所作所為,或許正是想要留點什麼給台灣這片土地上的人們。

看透生死,才能徹悟是非――我眼中的柯文哲

城邦媒體控股集團首席執行 何飛鵬

二○一四年二月十三日,《經理人》月刊的團隊在台大醫院地下四樓的辦公室專訪了柯文哲,當時柯文哲才露出口風,說可能競選市長,但尚未付諸行動,我們應該是所有媒體中,第一個以專訪形式訪問柯文哲的人。

我的同事問我,我們是一本管理雜誌,為什麼要去訪問一位可能競選市長的醫生呢?

我的回答很簡單,柯文哲應該是一個極幹練的管理者,也是一個很能做事的人,管理就是要做事,做事與管理分不開。

果真在採訪現場,我找到了充分的證據,在柯文哲辦公室的書架上,放滿了一排商業管理書,他果真是一個研究、學習管理的人。

我為什麼在採訪前就能預測柯文哲是一個好的管理者兼領導者,道理很簡單,他能在傳統刻板的台大醫療體系中,建立起高效率、世界級的葉克膜團隊,又能創立急診後送病房,他的7D整合照護病房團隊,榮獲台大績優團隊第一名,這些豐功偉績,非一個好的管理者與領導者莫辦!

而在採訪的過程中,我們也一再驗證他對管理的專業,葉克膜團隊嚴格遵守SOP,不斷修正,修改SOP,而達到全品質管理(TQM)的境界。

柯文哲也熟讀克里斯汀生的創新理論,做出了一個醫療保健業破壞式創新的圖表,他還努力建立組織的企業文化,要打造誠實互信、崇尚樸實、追求新知及團隊精神的企業文化。

柯文哲自承是個酷吏,但是相信部屬的酷吏,他也有能力在短期間改變團隊的習慣,他會告訴團隊︰「從現在開始,規則就是這樣」,你只有兩種選擇,適應或離開。他會用制度的力量來約束帶領團隊。

他是我所見的政治人物中,最講究經營管理的人,他在台北市長的第一任內,把整個市府團隊帶領成能打硬仗、做實事,就是他熟悉經營管理的證明。

☆☆

當我們的團隊要為柯市長出版一本新書時,我又見識到他純真人性的另外一面。

這本新書從急診室每天在生死之間的拔河說起,三十年來急重症外科醫師的經歷,讓柯文哲看透生死,他穿上白袍的第一天,遇到的第一個病例就讓他終身難忘,那是一對新婚夫婦,先生遇上工安意外,送到醫院已經腦死,妻子淚眼汪汪無助的坐在一旁,柯文哲忽然發現當醫生並不是快樂的事。

柯文哲就這樣當了三十幾年的醫生,從二十幾歲,眼中只看到病患;到四十歲時,眼中只看到心電圖、病理切片、抽血檢驗數據,就可以診斷治療;過了五十歲,柯文哲眼中又看到了病患,看到一個有七情六慾、愛恨情仇和社會糾葛不清的病人,還看到在旁邊六神無主的家屬。

醫療過程說穿了只是生死之間的抉擇,要用什麼樣的方法赴死,或者是用什麼樣的方式活著;醫生要有勇氣替病患和家屬承擔責任,死亡是每個人必須面對的課題,每個人到最後都難免一死,而醫生往往必須在三十秒之內決定一個人的生死,一個人死後,終究塵歸塵、土歸土,人世的一切立即一筆抹滅!

看透人間生死的人,通常也會看透人間的名利,而使自己變成一個超脫自我的人,無我的人透析世情、淡然人生。

柯文哲就是看透生死、徹悟世情的人,因為這樣,他在政壇上金錢不沾身,不對企業界募款,免得有還不完的人情債,免得有剪不斷、理還亂的利益糾葛,他只對社會大眾小額募款,募得心安理得、雲淡風輕。

他在官場上也徹悟是非,只講究是非黑白的科學邏輯,完全不理傳統政治人物官場政治邏輯,柯文哲的名言︰「做對的事,錯的不要做。」任何事只問對錯,不問人情,不問親疏遠近,不講人情世故,甚至不惜與選舉為敵,取消了敬老金。他是個固執的人。

用人的海選方式,也是柯文哲獨到的發明,用公開透明的方式選出對的人,然後再用嚴格的組織文化,讓整個團隊擁有相同的正確的價值觀,做出一樣的工作成果。

如果用錯了人,柯文哲也不會鄉愿,通常會明快果決的換人,所以他的團隊常有過度換人的說法,許多人以此來批評柯文哲,但真正的衡量標準是他的團隊是否更加團結、更有效率,換血只是去蕪存菁。

公開透明也是柯文哲的施政絕招︰遇到任何施政上的難題,他一律用公開透明的方法,讓決策過程攤開在陽光下,變成可受公評之事,以防止弊端產生。

以是非的科學邏輯改變傳統的政治邏輯,也破除了台灣政壇上傳統的政治沉痾︰只問藍綠、統獨,不問是非。眾所周知,柯文哲是墨綠,個人的政治傾向是台灣優先的台獨色彩,可是他在施政上完全不帶立場,不存色彩,不只在例行事務上,不隨綠色民進黨起舞,而在敏感的兩岸關係上,他也選擇保持現狀、和諧共存的立場,用兩岸一家親來化解雙方的尷尬。

當一個人能不問藍綠之後,就可以務實的做實事,真正的面對問題,解決問題,數十年改建不了的斯文里,在他任內完成了改建,環南市場亦然。

☆☆

還有一件柯文哲最值得稱道的事,就是緊守財政紀律,花該花的錢,省下不該花的錢,並徹底追蹤預算執行率,不到幾年,就為台北市省下數百億元。

台灣近二十年的總統,都是不問是非的濫好人,大筆撒錢,增加社會福利,從蔣經國時代充裕的財政,弄到最近政府國庫空虛,各種保險瀕臨破產,險象環生。

近二十年的台灣總統,也都是不懂經營管理、不讀領導統御,沒辦法讓已徹底崩壞的公務部門振衰起敝,重振士氣。

近二十年的台灣總統,永遠也擺脫不了金權掛勾的政商關係,輕者圖利他人,重者身陷囹圄。

近二十年的台灣總統,都被藍綠兩極端所綁架,藍的上台向東走,綠的上台向西走,然後永遠在原地打轉。

我們已經不能期待傳統藍綠的政治人物,柯文哲不是偉大的政治家,是做實事的平凡人,也是非典型的政治人物,是台灣政壇被傳統的政治人物蹂躪得不成人形時,可能改變的指望。

教我如何面對生死的柯P

台大醫院外科部胸腔外科主治醫師、台大醫學院醫學系外科臨床教授 徐紹勛

柯P是我的老師,我進台大醫院時,他是外科加護病房主任,也是葉克膜團隊的leader。我研究的領域是肺動脈高壓跟肺移植;通常肺動脈高壓的病人到了疾病末期,因為肺部血管阻力升高,難以提供身體足夠的氧氣,而葉克膜可以短暫充當病人的肺部,維持病人的生命,也因此我有幸與柯P長期共事。

在我看來,葉克膜雖然是救命的武器,但它並非全能,很多時候更像是病人通往死亡前的一個過渡。它的存在可以讓病人與家屬不至於突然面臨死亡,為他們爭取到一點緩衝的時間,讓他們在死亡到來之前有機會道別,減少遺憾。

或者,應該說,葉克膜是一座「橋梁」︰橋的一端是生命垂危的病人,另一端可能是器官移植,也可能是死亡。如果病人有機會等到器官移植,在葉克膜的幫助下,可以讓病人從絕境走向生機。不過難免會碰到葉克膜失效的時候,這時醫生會面臨兩個難題:何時拔除葉克膜?如何跟病人與家屬溝通?

我第一次面對這個問題,是一位肺動脈高壓的病人因為疾病惡化,已經長期使用葉克膜,卻遲遲等不到移植器官,最後因為全身性敗血症併發多重器官衰竭,短期內即將因此而死亡。醫療團隊都知道,病人已經沒有活下去的機會,此時的葉克膜已是無效醫療,只要關閉葉克膜病人就會死亡。可是病人的意識都還很清楚,我不知道該怎麼做。於是柯P帶著我先跟病人家屬開了一個family meeting,讓他們了解現況;接著又陪我去向病人說明。

通常走到這一步,其實多數病人心裡已經有數,只缺一個確認:由主治醫師向她說明狀況,告訴她生命已經走到終點,眾人都已盡力。

我的那位病人接受了事實,找來家屬交代後事,又見了一些人。最後我們讓她進入睡眠的狀態,一切準備就緒,病人即將因為生命末期而需撤除維生系統,但此時我反而卻步了,因為必須有人去把葉克膜給關機。

我那時候還是位年輕的主治醫師,關葉克膜對我來說實在太難了。我站在病床前,腦海中不斷浮現出我和病人一起走過的許多治療過程,一切歷歷在目。此時我深知,如果我把機器關了,病人就死了,一切就結束了……我站在那裡半小時,怎麼都沒辦法動手。病床前的螢幕還顯示著病人的心跳、血壓,我心想:難道就是現在嗎?還是我應該再等五分鐘?十分鐘?還是明天再說?如果我現在沒關葉克膜,明天或後天她可能會因敗血症而死去,但至少不會是因為我做了這個動作而死……。

後來,柯P走過來,對我說:「孩子,不要再想了,你還有很多病人要照顧,你離開吧。」是他幫我關掉了葉克膜。

直到現在,我都還牢記柯P對我說的那段話。身為醫師,即使面對最壞的狀況,我們也必須整理好心情去面對和照顧其他的病人。經過那次事件,我深深體悟到,照顧重症病人的醫師是不可能讓每個病人都能痊癒出院的,事實上我們經常必須面對醫療無力回天的困境;但如果可能,至少我們能做到讓病人尊嚴地離開人世,讓家屬比較能夠釋懷。

這是我從柯P身上學到最多的地方。

☆☆

老實說,柯P這個人在醫院裡評價兩極。我覺得這是他的人格特質使然,有個例子正好可以說明。

台大醫院從一九九五年開始做肺臟移植。肺臟移植的難度在於,病人的胸腔經常因感染而導致沾黏,手術中剝離沾黏時又會引起胸腔內的出血。以前我們的醫療都取經於歐美,歐美醫院在進行這種手術時會使用體外循環機來輔助手術的進行,成效很好,所以我們也跟著使用。但說也奇怪,我們使用體外循環機的結果,反而導致病人在手術後血流不止;即使手術順利結束,但一離開手術房進入外科加護病房照護時,往往因胸腔沾黏部位的持續性出血,而須大量的輸血,甚至因此而導致病人死亡。

當時我們的移植手術經常是晚上九點、十點開始,手術須持續進行十到十二小個時以上,一直到隔天清晨,甚至到隔天早上七、八點,病人才會送進外科加護病房接受後續治療。因為柯P負責外科加護病房,每次知道我們要做肺移植手術,都會在辦公室裡徹夜等待,準備接手病人的術後照護。但當他看到移植術後的病人血流不止時,感到不解,就會對著經過整夜奮戰早已疲憊不堪的我們說:「每次都把刀開成這樣,你們台大醫院是沒有更會開刀的醫生嗎?」

他話說得這麼直,當然引發外科醫師的不滿。但他其實也誠實反應出,術後流血不止是一個嚴重的問題,我們必須設法解決。

於是我們不斷思考,揣測是否因為歐美人種與亞洲人種的先天性差異,導致使用體外循環機這件事反而在亞洲人身上出現了併發症?於是我們開始評估是否可以用葉克膜來取代體外循環機,協助肺移植手術的進行?果然,經過嘗試後,病人術後的出血量明顯減少。我們又想,如果改進葉克膜的管路與模式,或許還可以更好;經過團隊的集思廣益與反覆修正後,肺移植術後出血的狀況又大為改善。

這個進步過程費了好幾年。有一次當我將肺移植手術後的病人送到加護病房時,病人狀況非常穩定,也沒有出血不止的現象,我心想柯P這次應該會稱讚我吧?沒想到他看了病人狀況後,只是淡淡地說了一句:「孩子,你回去睡覺吧,接下來交給我。」

有趣的是,後來是壁如姊跑來問我:「聽說你進步了?」我反問:「妳怎麼知道?」她說:「柯P講的啊,他說你進步了,還跟其他人說,要他們跟胸腔外科多學學。」

這時我才發現,柯P不習慣當面稱讚、鼓勵人,但你的努力和進步他都看在眼裡。很多時候,他會在病例討論會或床邊教學時順口說出來,他會說「某某科的某某醫師這件事做得很好,你們應該去跟人家學一學」,這就是柯P對別人最大的讚許了。

也有很多人都說柯P喜歡罵人,他自己也這麼說,但我不覺得他是特別兇的老師(只是臉比較臭)。在我看來,他很願意教導學生、幫學生解決問題,但絕不是那種春風化雨、會在學生犯錯時委婉指導的老師;恰好相反的是,任何人有不好他都直接講,但表現好時他又不知道該怎麼稱讚別人,這一點可能讓他在人際關係中比較吃虧。

☆☆

我在柯P身上除了學習到勇於面對生死的態度,也學到如何成為促進團隊合作的一份子,甚至成為團隊的領導者。

做為重症醫療團隊的領導者,必須時時保持「旁觀者清」,清楚知道現在的狀況以及該怎麼處理,適時地下達指令,調度人力。醫療完成之後,有一項很重要的步驟,就是檢討,有檢討才會有進步。柯P在台大醫院外科ICU建立了一個重要文化,就是把反省的過程納入團隊醫療中。從以前到現在,每一個使用葉克膜病例,無論最後結果如何,醫療結束後我們都會做通盤檢討,提出改進的方法。

我認為,整個醫學的進步,除了醫療科技的發展,人也要跟著進步,這也是為什麼後來「生死學」和「倫理學」都納入了醫學院的教育課程。醫生除了治療病人,也要學會如何面對死亡。如何讓生命末期的病人「善終」,這件事的起點往往是在醫生,因為醫生正是接引生死的關鍵。

生死是至難之事。面對死亡對醫生來說從來都不容易,只是經過多年後,經驗的淬鍊讓我們變得更能接受它。我很慶幸在這條路上,能有一個老師,以言教、身教、經驗,影響我與帶領我。Dear柯P,謝謝您!

生死兼顧,才是完整的醫者

台北市立聯合醫院總院長 黃勝堅

柯文哲早就應該出一本談生死的書,因為他的故事很多很多。

我跟柯文哲兩人的交集,在外科重症、器官移植、安寧照護、全人關懷。我們都是接受了完整的外科訓練之後,就投入加護病房。一般對外科醫師的認知是像怪醫黑傑克那樣,手術刀法俐落。我們不走傳統路線,而是全心投入重症醫療,用生命在照顧病人,幾乎二十四小時守著加護病房,病人從送進來到轉出或死亡,我們全程參與,不只照顧病人,還要顧及家屬、整合各式各樣的醫護專業,所以我們看到很多一般醫生看不到的事情。

柯文哲大我一屆,以前在學校時就聽說系上有個學長很聰明、書念很多,他很認真,是少數可以把整本教科書從頭讀到尾的人;不過他很自負,說話又尖銳,還好有真本事,讓人不得不佩服。

我跟他是在外科重症加護病房共事時,開始變熟。他專攻心臟外科的術後照護,我則專攻腦部重症、頭部外傷、中風,有不少互動。當時外科醫生大部分都在手術室,加護病房由較資深的住院醫師負責;過去沒有專職投入加護病房的醫生,大多採輪調,由第五年的住院醫師負責,第六年他們就去開刀了,而主治醫師離照護病人更遠。除非時代有大進步,否則照護病人的能力將一直停留在資深住院醫師的層次。

然而,柯文哲投入後,一下子把整個加護病房的專業能力提升上來;後來我也加入,我們以主治醫師的身分執事,認定這是一輩子的職志,態度就不一樣了。於是我們在醫界建立起聲譽,人家很多事情都會來請教我們。

☆☆

在我們投身加護病房以前,對高端醫療的認知和使用沒有那麼強,延長死亡的能力也沒那麼強。自從葉克膜出現,加上我們對腦部生命中樞的了解越來越深,延長死亡的能力變強了,也帶來醫療正義和資源分配的問題。更重要的是,延長死亡的結果往往沒有對活人帶來好處,甚且因為醫療溝通能力不佳,造成主要決策者的壓力,處理不好,整個家庭都會崩解。

現在醫療太過專科化,結果就是看不到人,不只是病人,還有病人身邊的家屬。醫療有其極限,像我們這樣每天面臨救與不救難題的醫生,這是很現實的問題,畢竟總不能死馬當活馬醫。以前不是很厲害時,就盡量拚,知其不可為而為之,可是當我們越來越厲害,會發現知其不可為而為之,會產生很大的後遺症;我們擅於延長死亡的過程,可是病人終究會死,還給家屬帶來不切實際的期望,甚且最終又沒辦法讓病人死得安詳。

早期我們總是想辦法拉長死亡過程的時間,本來五天變十天,萬一又拉長到五十天、兩百天,首先要面對的問題,就是醫療資源的分配︰現在加護病房平均五至六天可以救一個人,用高科技延長死亡過程至兩百天,效應就是這張床會失去救另外四十個人的機會。這是醫療的公平正義的問題。

再者,急重症醫療凸顯了溝通在醫療過程中的重要性。在台灣,病患被送入加護病房後,醫院會先開立病危通知單,但家屬經常不知道發生了什麼事,而病人若陷入昏迷,家屬將承受極大壓力。所以我們很早就開始發展醫院裡的家庭溝通會議。建立溝通機制,病人送進加護病房以後,在最短時間內,讓家屬了解所面臨的狀況,有正確清楚的對等醫療訊息,家屬才能做決策,醫生也才能夠從家屬那裡知道病人對生命的看法,主治醫生必須明白這些以便協助家屬做決定。以前都說是病情解釋、病情說明,後來在溝通過程中我們發現,要花很多時間去傾聽病人要什麼、家屬要什麼,一旦建立起這樣的溝通機制,父權式的醫療會轉變成共融式的決策醫療。這對病患和家屬很重要。

我們那時候就建立了很好的制度,也不斷從溝通會議中學到,醫療不只是在治病,因為病不見得治得好;醫療也不只是在救命,因為命不見得救得起來。我們應該讓病患和他旁邊的所有人都變得更好。我到聯合醫院服務後,要求至少要給每位住院病患一次家庭會議;至今,台北市立聯合醫院七個院區,每年舉辦七萬多場家庭會議。

後來柯文哲成立德蕾莎病房,尚未開張,就請我先植入全人照護與安寧的概念。我們花了十個小時,教育病房裡的護理師、護理長和主治醫師,讓團隊知道,萬一病人救不起來,照護原則是什麼、倫理的角度在哪裡、目前的法律規定又如何。全世界很少病房未開張就植入全人照護和對生命尊重的概念,包括病人的自主、家屬需要知道的權利、如何協助家屬做決策、碰到醫療極限如何做溝通、決策完成後如何進行照護。這是一套標準課程,中心想法就如柯文哲說過的,生死都要顧到,病人救不起來,就要救家屬。要在最短的時間內,安家屬的心。

☆☆

有人說柯文哲沒朋友,我認為那是因為他律己甚嚴,對下屬與學生要求更嚴格。我記得他當主治醫師後,因為學問好,臨床經驗越來越多,很多會議都會請他去主持,尤其是會得罪人的會議,例如檢討醫療決策與過程的MM Conference。一般醫院,拿病歷來檢討都要衡量輕重,但柯文哲總是直言不諱,很容易得罪人。好玩的是,真正碰到問題時,上層還是會找他去處理,因為他的執行力很強。

說實話,柯文哲和我,年輕時都是屬於奮戰到底的那一派,面對死亡,每一次放手都是天人交戰,深怕錯放了任何手。但後來我們發現,選擇放手後,往往會有整體正能量的出現,於是我們越來越肯定,有機會就盡量救命,沒機會就拚尊嚴,救活人。所以大概在一九九六、九七年之後,安寧緩和醫療條例通過之前,我們就已啟動安寧,提出不同選項讓病患與家屬有機會做選擇,也讓家屬在病人死前就能夠慢慢放下。

對我而言,若有機會跟將死的病人談談,我會告訴對方︰「你一定會死,因為你就是走在死亡的軌跡上,但是你要做一件事,那是你被賦予的任務,那就是你死了以後,在你旁邊的所有人要活得更好,你的決策、你的舉手投足、你對生命的了解,都會影響活著的人。」而根據我的經驗,常常病人咀嚼之後,會覺得沒錯,我剩下的時間是有意義的,我要讓我的孩子、太太、朋友活得更好。

柯文哲是百分之百的外科醫師性格,做事非常果斷,要求迅速確實。這一點表現在他的決策和思考模式,也反映在行動上。

我認為,現在的柯市長,意志力、挫折忍受度和執行力,都比柯醫師更強。他碰到困難會更想要去突破。他的個性是,一旦在他腦袋瓜裡成形的意念,他就要執行,除非你有本事證明他是錯的。但現在他做事情的方法有改變,面對衝突,他懂得去看待事情的不同面向,知道碰到問題有時候要轉個彎,繞一繞,再繼續前進。對於他認為是對的事,他執行的意志更加堅定。

面對困難與挫折,從來都不容易,但柯文哲爬起來的比一般人快,不行,就再來。這本書裡有一段話,我認為是對柯文哲很貼切也很不容易的寫照︰「最困難的不是面對挫折打擊,而是面對挫折打擊,沒有失去對人世的熱情。」

柯文哲的變與不變

台北市政府顧問、市長辦公室主任蔡壁如

不少人問我:「柯P脾氣這麼差,妳怎麼有辦法跟他共事這麼久?」說實話,我經常也會被他氣得半死,但我想我能和他一起工作多年,主要是因為我看過別人沒看過的柯醫師,我知道他的個性,也看到他的認真。

我剛認識柯文哲的時候,他還只是一個菜鳥住院醫師,同樣經歷許多挫折。印象最深刻的是,他剛到外科加護病房擔任主治醫師時,護理師們對這個年輕醫師抱持懷疑態度;要知道,能夠在台大外科加護病房工作的護理師,都是最資深又最厲害的,就專業而言可能比菜鳥醫師來得經驗豐富。

有時候柯醫師早上七、八點開的order(醫囑),護理師雖然看到了,卻沒有執行,非得等到朱樹勳教授開完刀來巡病房時,確認過order才去做。這一點讓柯醫師很生氣。後來我發現這個狀況,就把他的醫囑拿來看,看完之後對他說:「柯醫師,加護病房不是這樣開order的。」他聽了不滿地說:「怎麼會沒有?明明書上就是這麼說的!」他把教科書翻出來指給我看,但臨床和教科書畢竟有所落差,他的想法並非總是正確。

很快的他找到應對護理師的方法,之後每次他開了order,就會對負責的護理師說:「我開這個order,你覺得有沒有問題?」當場確認,找出問題,確保order被執行。如果護理師說:「無法執行。」柯醫師就會追問:「哪裡不能執行?」幾次往返之後,他就抓出問題到底出在哪裡了。

後來柯醫師發展出一套更有效率的方法。每天早上柯醫師帶著住院醫師、臨床藥師、實習醫師、呼吸治療師、專科護理師在巡病房的時候,照顧的護理師先暫停手上工作,大家一起討論病人要如何治療。柯醫師強調臨床醫師與病患和病患家屬之間的溝通,也強調醫護的溝通,醫師、護理師團隊彼此之間要能互相理解、有治療共識。

☆☆

柯P從醫院轉換到台北市政府之後,幾年下來改變了不少。但在我看來,他在加護病房裡養成的行事原則未曾改變,主要有三個特色︰

一、速戰速決:由於加護病房裡都是急重症病人,醫護人員都在跟時間作戰,必須立刻反應、立刻決定、立刻處理,所以柯醫師做事向來都很迅速。

二、不對就是不對,不對的事情,一定要處理到對為止:在加護病房裡,我們相信數據和科學。譬如說,當病人的檢驗數值出來時,發現不對勁就要立刻處理,不能推託機器檢測不準等等之類的理由。數值有問題,就是有問題,一旦稍有遲疑,可能就錯過了黃金急救的時間。

三、把病人當作人來對待。柯醫師強調「視病猶親」,要求部屬把病人當做人來看,經常問的是;假如這病人是妳的父母,妳會怎麼做?假如這病人是妳的小孩,妳會怎麼決定?因為加護病房,醫護人員在忙碌之餘,經常會忽略待人的溫暖。

然而,前面兩條守則,移植到台北市政府後,讓柯市長和我們這些幕僚吃足了苦頭。譬如說,加護病房裡快速下決策的方法,到了台北市政府常常會窒礙難行。公務員體系長久以來缺乏速戰速決的概念,他們習慣慢慢來、慢慢改,即使發現不對之處,也不希望快速修正。這種處理事情的態度,碰上柯市長這個急驚風,雙方都非常痛苦。

儘管如此,柯市長做事的態度並沒有改變,他依然動作快、思考快、吃飯快,重點是他很能適應不確定性。而且他向來都很堅定,碰到困難也是堅持到底。事實上我們把很多加護病房做事的方法都帶進了市政府,例如柯市長強調SOP的重要性,他在任何施政、策略和執行上都有SOP。

很多人勸他說:「政治是沒有SOP的。」但柯市長不這麼認為,他相信政治也是一種專業,一定能找出SOP。如果每件事情都可以訂定出客觀的判斷標準、作業流程,才能真正消滅以往模糊不清的「潛規則」,達到公開透明。

至於第三條守則,他確實身體力行。舉例來說,柯醫師大概是全台大醫院最好「叫」的醫師。半夜裡如果加護病房的病人出了什麼狀況,我們就會打電話把他吵醒,而他從來不生氣,也不抱怨,不找理由推拖,接到電話就起床騎著腳踏車來醫院。年輕醫護人員碰到病患出狀況,猶豫不敢去找柯醫師時,我們都會告訴他:「沒關係,你去打電話喊柯醫師,他真的不會生氣。」

此外,我還記得當時加護病房裡有個打掃的阿姨,因為長年彎腰勞作,年紀又大,身體不舒服。有一天她在醫院裡看到柯醫師,就跟他訴苦說:「我身體不舒服,你給我看一看好不好?」其他醫師可能覺得事不關己,叫她去看門診就好,但柯醫師聽了,真的拉了把椅子坐下開始問診,仔細跟她解釋是哪裡出了什麼問題。但因為加護病房不能開藥,所以柯醫師建議阿姨去掛門診。

打掃阿姨說:「我每次進了門診,都不知道怎麼跟醫師說,你可不可以幫我跟他們講?」

柯醫師也不拒絕,拿來一張紙,把阿姨的症狀、他的判斷都詳細寫在上面,讓阿姨拿著這份紀錄去掛門診。

這些都是小事,但從這些故事裡可以看得出來,柯醫師眼裡只有人,沒有階級之分。

在台大醫院時,他打造誠實互信、崇尚樸實、追求新知、強調團隊精神的外科文化;進入市政府,他推動正直誠信、團隊合作、創新卓越、開放共享的企業文化。

當然,從政幾年來柯市長是有改變的。首先,他在脾氣上的改變有目共睹,身邊每個人都發現他變得好相處了。我想這是因為他意識到,醫療專業與政治工作的差異。醫學追求新知和卓越,而政治工作牽涉到心理學、社會學、人類行為學,必須與不同人、不同層級溝通,很難做到面面俱到,唯有務實地對話,達成共識才能推動市政發展。他後來理解了政治的難處,努力學習這方面的專業,放下身段,做了許多調整。柯市長自己也說:「為政者無他,耐煩而已。」

另一個顯而易見的改變,是他的外觀──操勞過度,頭髮幾乎全白了。

☆☆

從柯醫師到柯市長,柯文哲認真工作的態度從來沒變過,也因為這樣的身分轉換,他有機會感受到自己過去救了多少人。

前陣子我們團隊去了屏東,其中一站是到慈鳳宮上香。有位蘇醫師特別過來打招呼,他說他住在屏東,原本帶著全家到南投清境農場度假,看到柯市長要到屏東的消息,立刻拖著全家連夜開車趕回來,就為了當面向柯市長道謝。

原來是十年前他父親因為急性心肌梗塞送到台大醫院急救,之後裝上葉克膜,住進加護病房,後來逐漸好轉,拆掉了葉克膜,開始復健。當時在成大醫院工作的蘇醫師,希望把父親轉回台南就近照顧。通常重症病人轉院,醫院會協助預約救護車,配備一名護理師隨行。但身為人子的蘇醫師很不放心,怕路上會有什麼萬一,煩惱了很久,後來去拜託柯醫師。

柯醫師真的幫他想了解決之道:「你去拜託蔡壁如,請她陪著你爸爸轉院,假使到台南太晚了,你負責找個地方讓她住,第二天再讓她回來。蔡壁如很好拜託的,你去找她說一說。」其實這件事情我自己都不太記得了。

蘇醫師的妹妹表示,當年父親轉到成大後,在家人的陪伴下又多活了兩三年,儘管最後還是過世,但至少一家人都很珍惜最後那兩年的相處時光,為此他們一家人都很感激柯醫師。蘇醫師還把他的老母親也請來,一邊拍照,一邊跟柯市長說起十年前的往事。

這樣的例子很多很多,我想,這些美好的相遇,也是柯市長繼續前進的動力。

目次

【出版序】看透生死,才能徹悟是非――我眼中的柯文哲 城邦媒體控股集團首席執行 何飛鵬

【推薦序】遇到問題就解決問題的柯P 台灣大學名譽教授朱樹勳

【推薦序】生死兼顧,才是完整的醫者 台北市立聯合醫院總院長黃勝堅

【推薦序】教我如何面對生死的柯P 台大醫院外科部胸腔外科主治醫師徐紹勛

【推薦序】柯文哲的變與不變 台北市政府顧問蔡壁如

第一部 生死之間︰那些病患教我的生命意義與價值

1. 當醫生不是想像中那麼快樂的事

醫生固然有治療成功的喜悅,卻無可避免要面對病人很可能死亡的無奈。

2. 說到底,醫療是一種抉擇

要剁掉病患的雙腳繼續治療求活,或是關掉儀器讓他走了?

3. 醫生救病人也會救到抓狂

最不能接受病人死亡事實、最沒辦法放棄病人的,往往是主治醫生。

4. 安寧照護照顧的不只是將死之人,還有活著的家屬

什麼是對病人最好的事?

5. 「醫生說他死了,他就死了」

判定死亡是醫生的特權,也是責任。

6. 最沒有發言權的枕邊人

法律最優先,往往不是社會最優先。

7. 即便死亡如此接近,我們依然無法準確估計

不要讓病人和家屬覺得他們被放棄。

8. 人在焦慮時,只有敵我之分

當一個人無法接受時,他需要的不是事實,而是被安慰。

9. 醫生必須有勇氣替病患和家屬承擔責任

醫療不應是無限制延長一個人的生命,而是讓病人得到最適當的治療。

10.腦死與器捐,孰先孰後?

器捐必須是安寧照護的一環,安寧照護要走在器捐前面。

11.跟上帝買時間

機會是留給準備好的人。

12.如果重來一遍,怎麼做會更好?

如果你有自信可以維持領先地位,你會成為規格的決定者。

13.三十分鐘看出誤診並給出正確病因!

醫學是一種經驗。

14.看著自己下半身慢慢死去的患者

最困難的不是面對挫折打擊,而是面對挫折打擊,沒有失去對人世的熱情。

15.當你必須在三十秒內決定一個人的生死

人沒有預知未來的能力,才能夠在希望當中活下去。

16.器官捐贈不只是為了救命,更關乎社會正義

讓器官捐贈者的愛心能得到最有效的利用。

17.視病猶親,醫生的試煉

選擇將來自己會後悔最少的方法。

18.死亡是每個人必須面對的課題

人生只是一個過程,在過程當中,我們尋找生而為人的意義。

19.收拾急診煉獄的爛攤子

許多醫療問題出在,當醫生不再對病人的痛苦覺得不安。

20.德蕾莎病房的啟示

很多事情沒那麼困難,就是良心而已。

【人生轉場】少一個好醫生,是否多一個好的政治人物?

第二部 是非之辨︰「科學邏輯」翻轉「政治邏輯」

1. 用務實主義改變淺碟政治

政府施政不能一時興起,說幹就幹,而是要經過一定的程序。

2. 對的態度,對的方法,才有對的結果

台灣政壇最糟糕的問題在於,政府說話,底下沒有人相信。

3.「責任」是一種文化,「共融」是世代的希望

不喜歡的任務能夠認真去做,還可以做得很好,是對自己的責任。

4.他山之石,可以攻錯

施政一定要未雨綢繆,凡事都要有策略,謀定而後動。

5.以透明公開的方式解決施政難題

在台灣,政府經常變成企業投資的最大風險。

6.從「除惡務盡」到「除惡勿盡」,超越藍綠和諧共存

有時候不治療,其實是最好的治療。

7.改革的困難在於如何讓舊事物安靜退場

要拿走一個人眼前既有的好處、職位、財物,非常非常困難。

8.兩岸關係其實是一種生態競爭

台灣慢慢地醞釀出了一個新的突變,和中國大陸截然不同。

9.經濟的決戰點在格局與創新

戰略的錯誤沒辦法用戰術來彌補,戰術的錯誤同樣沒辦法用戰鬥來彌補。

10.台灣、中國與美國是無解三角習題

要知道我們該怎麼存活下去,必須先理解國際對我們的看法。

結語︰態度決定你身而為人的價值,也決定你生命的意義

書摘/試閱

說到底,醫療是一種抉擇

現在的我認為,當醫生的目的,不只是延長病人的生命,而應該是盡量去免除病人的痛苦,讓他快樂的活著。

在醫學院授課的時候,我常跟同學們講兩個故事。

有一個病人,醫護團隊都喊他叫小強。小強入院的時候才出生一個半月,因為罹患先天性心臟病,開刀後無法脫離心肺機,只好裝上葉克膜。

我們把兩根和他手臂一樣粗的管子,直接插入他的心臟和主動脈。接上葉克膜的第三天,小強的情況並沒有好轉,兩隻小腳因為缺氧壞死而變黑。這個時候,作為醫生的我有兩種選擇:一,把孩子的雙腳截肢,繼續搶救、繼續治療;二,算了,不要再拚了,就讓孩子自然地走了吧。

每次講到這裡,我就問底下的學生:「贊成剁掉孩子的雙腳繼續救下去的人,請舉手?」很少人舉手。

我接著又問:「贊成關掉機器,讓孩子自然死亡的,請舉手?」大部分的學生都會選擇關機,讓孩子就這樣離開。

可是當年我們真的選擇把孩子的兩側小腿切除,十幾年後的現在他還活著!

做決定的時候,我們沒辦法預料結果會如何

後來我又碰到另外一個病患,也是個孩子,七歲的男生,從婦幼醫院轉診過來。他感染了肺炎鏈球菌的敗血症,轉來台大醫院之後裝上葉克膜。儘管嘴巴因為插管無法說話,但他的意識很清楚,可以靠著點頭或搖頭表示意見,大大的眼睛隨時看著病房裡的人走來走去。

但問題是,這孩子有很嚴重的併發症:瀰漫性血管內栓塞。他的四肢因為缺血而壞死,再加上急性腎衰竭,如果要繼續搶救的話,勢必得截肢。小兒科的主治醫師眼看情況不妙,詢問我的意見:「柯P,你趕快做個決定,到底我們是要把小孩的四肢剁掉繼續救,還是關機算了?」

我很是猶豫。第一,即使切除孩子的四肢,我也沒辦法保證他可以活下去,因為敗血症不見得可以控制。如果拚命治療下去,弄到最後孩子還是走了,我們要怎麼和家屬交代?

再者,就算切除四肢、救回了孩子,如果無法治好他的急性腎衰竭。這孩子以後可能要一輩子洗腎,而他又沒有了四肢,要從哪裡做血液透析?要做腹膜透析,他沒有四肢,變成完全要依賴別人……好吧,就算每一樣嘗試最後都成功,但七歲男孩從此變成「人球」,家人有辦法照顧他嗎?他要怎麼長大、怎麼生活下去?

我思考著種種可能性,舉棋不定,無法下定決心到底是救還是不救。猶豫到第二天,那孩子死了。壞死的四肢累積過量毒素,毒素不斷流進身體裡,心臟不堪負荷,最後走了。

在醫學倫理的課堂上,我拿這個案例問學生。我告訴他們,假如事情重來一遍,我還是會猶豫不決。有的學生會說:「老師,那小孩的爸媽呢?這種事情讓他的父母自己做決定就好了,為什麼要醫師幫他做決定?」

好問題,但是家長每次走進加護病房,做父親的一看到兒子變成那樣就呆住了,做母親的則是話都還沒說完就昏了過去,他們怎麼有辦法做決定?

也有學生說:「老師,病人不是已經七歲了嗎?他不是意識清楚嗎?那我們可以問他的意見。」

這也是傻話。面對這種事情,如何去跟一個七歲的孩子分析說:「你要存活的唯一機會是把手腳切掉,你做個決定吧,要切還是不要切?」

這是很難的選擇,真的很難的一堂課。

回到開始的那一個案例,兩腳壞死的小強,後來接受手術,切除雙腳,命救了回來,到現在還活得好好的,只是要終身穿戴義肢。當時如果我們沒有下定決心繼續搶救,他早就沒命了。但是在做決定的時候,我們真的沒辦法預料結果到底會如何。

要治療到什麼程度為止,才算夠了?

幾年後,我又遇到幾乎一模一樣的案例。三十一歲的女孩子,剛從英國留學回來,才訂婚不久。她因為敗血症裝上了葉克膜,同樣出現四肢壞死發黑,但頭腦意識清楚。她的未婚夫就坐在病床旁邊陪著她。

我坦白告訴她:「如果妳想活下去,唯一的機會是接受手術,截除四肢。」

我說這話的同時,她還可以轉頭、抬手,只見她舉起自己發黑的雙手看了半天,因為插管不能說話,眼淚卻不斷流下來。我實在不忍心再追問,要她快點做出決定,換作是任何人都沒辦法立刻做出如此艱難的選擇。她後來又拖了幾天,但因為體內毒素累積,最終還是死了。

莎士比亞的名句︰To be or not to be, it is a question――做或不做,堅持或放棄治療,常常真的是一個很難的問題。醫者,必須面對和處理死亡。而對醫生來說,處理死亡是心理壓力最大的一項工作。尤其我在急重症的領域,可說是天天都會碰到「要不要讓病人走」的問題。

每當我下定決心讓病人走的時候,心裡都會浮現一個聲音:「你會不會太早放棄他了?他還有機會吧?」我也總是反覆自問:「你確定要放棄那個病人?」我們更常常會被質疑:「你怎麼能確定這個病人救不活?」

但醫生畢竟是人不是神,我從來不知道眼前這個病患一定有救或一定沒救。甚至我也不知道,要治療到什麼程度為止,才算夠了。然而,醫療資源是有限的,特別是像加護病房這樣的地方。如果只有二十張病床,但外面有一大堆病人等著要進來,讓一個無法治癒的病患在加護病房待得太久,等於排擠了其他人的活命機會。醫生必須要做決定,到底治療到怎麼樣的程度就不能再繼續下去了,這是一項永恆的難題。

然後呢?到底怎樣才算是活著?

這些經歷深深影響了我。我三十五歲當外科加護病房主任時意氣風發;到了四十幾歲,開始覺得人生有些灰暗,有種「衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴」的滄桑之感;過了五十歲以後,我慢慢領悟一個道理,那就是一切只能盡力,但求問心無愧。二十幾歲剛當醫師時,我看到了病患;到了四十歲時,我只看到心電圖、病理切片、抽血檢查數據就可以診斷治療,不必也不用看到病人;到了五十幾歲以後,我又看病患,我看到了一個有七情六慾、愛恨情仇、和社會糾葛不清的病人,我還看到病患旁邊的家屬。

醫生就像生命花園的園丁,園丁可以改變春夏秋冬的變化嗎?同理,醫生可以改變生老病死嗎?不可能。醫學永遠有其極限,即使以現在的科學進展,沒有心臟、沒有肺臟、沒有肝臟、沒有腎臟、沒有腸胃道,還是可以讓人撐著一條命,問題是……然後呢?到底怎樣才算是活著?

園丁沒有辦法改變春夏秋冬,只能讓花兒在四季之間開得好看一點;醫生沒有辦法改變生老病死,只能讓人在生老病死之間活得舒服一點。我認為醫生最大的敵人,不是病人的死亡,而是病人的痛苦。行醫多年,我經常陷入抉擇︰我是要處理病人的疾病,還是解決病人的痛苦?如果我選擇前者,那沒什麼好講的,也不用什麼安寧療護了,拚命救到底就對了。可是如果我選擇解決病人的痛苦,那我就應該去思考,怎麼做才能讓病人以最好的狀態活著?

而現在的我認為,當醫生的目的,不只是延長病人的生命,而應該是盡量去免除病人的痛苦,讓他快樂的活著。

醫生救病人也會救到抓狂

對一定不可能救活的病人,往他身上插葉克膜、接呼吸器、接洗腎機,也許當醫生的可以義正詞嚴說:「我是出於醫療的善意。」可是到頭來看看,這到底是在折磨人,還是在救人呢?

醫界裡有個「四大皆空」的笑話,內科、外科、婦產科、兒科四大科經常招不到足額的醫生,醫學系學生畢業後寧願選擇皮膚科、耳鼻喉科、復健科之類的科別。造成這個問題的主因是制度面的,外科、皮膚科每個診的給付都一樣,這是「不同工卻同酬」!後來又演變成不同工不同酬,住院醫師做愈多、領愈少,更加不合理。以前我們常開玩笑時說,外科一個月值十五班,皮膚科十五天值一班,結果卻是領一樣的薪水。此外,急診缺人也是實務使然,因為工作環境差又有危險性,以至於就算高薪還是找不到人!

當然,收入不公平是一個原因,但還有一個更重要的因素:急重症醫療,屬於內外婦兒的科別,必須面對與處理死亡。急重症醫師在面對病人時,經常必須考慮要不要放手讓病人走,這是很大的心理煎熬。

醫師的心理創傷最重,也最難治療

過去我曾經看到許多醫生,救病人救到最後都快要抓狂了,醫生比病人家屬還要堅持,非救到底不可。後來我們檢討這些堅持到底的救命行為,到底真的是想挽救病人,還是因為醫生不肯承認治療失敗?

透過這些檢討,我發現在醫病關係中,往往最不願意放棄、最不能接受死亡事實的,不是病人自己,而是醫生。在生命末期的階段,通常病人已經處於半昏迷狀態,不會講話也無法表態,就連家屬可能也已經接受了現實。可是主治醫師可能為病人開了很困難的刀,又花了半個月或一個月的時間待在加護病房裡,不眠不休地照顧病人,到後來他已經分不清楚救與不救界線,他把病人的生死看成是個人職業的成敗。

很多人總覺得醫護人員冷漠,醫院裡病人一波接一波,無論病人多麼痛苦,看多生老病死的醫護人員彷彿都已經練就一身事不關己的功力,把生死當作工作而已。但在我的觀察裡,病人死了,不只家屬會難過,醫護人員的心理也會受傷。這也是為什麼在加護病房工作的護理師通常都做不久的緣故――看盡生生死死,再堅強的人心底也會承受不住。所以我常常說,在加護病房裡,不只是要治療即將死亡的病患,還要治療家屬,更要治療醫護人員。而這其中誰最需要治療?坦白講,是主治醫師。

主治醫師的心理創傷最重,也最難治療。因為他高高在上,是醫療專業,病人是他的,所以當他的病人死掉的時候,他也最受傷。特別是那些成就越高、手術紀錄越好的醫師,越難治療自我的心理創傷。他會把病人的生死視為他個人職業上的紀錄,沒有辦法接受失敗。

到底是在折磨人,還是在救人?

我當醫生的時候,常常碰到一種現象︰they don't know what they don't know(他們不知道他們不知道)。家屬常常不知道他們不知道什麼,因為他們本來就不知道。醫療是很專業的領域,特別是加護病房的重裝備醫療,有時候一個病人被送進加護病房,全身上下插滿了管子,旁邊接著各種監視器,家屬一進來看到這種情況,整個人都呆掉了,他能知道什麼?

但後來我發現,我們當醫生的,經常也不知道自己到底知道些什麼︰we don't know what we don't know(我們不知道我們不知道)。譬如說,我們常常不明白自己的極限在哪裡,也不懂為什麼非得堅持救眼前這個病人不可。

臨床上有很多這樣的例子。以前發生過一個很有名的「邱小妹事件」,邱小妹被家暴的父親打成重傷,因為台北沒有可以接收她的病床,所以被轉到台中的醫院。這件事引起軒然大波,媒體採訪時,她的醫師出面說:「雖然邱小妹已經腦死,但是醫護人員不放棄,拚命努力……」我當時聽到這句話,覺得很不可思議。就醫學專業來講,腦死的病人一定無法存活,對於一個一定活不了的病人,你為什麼要拚命地治療呢?

我想是由於這個案件震驚社會、全民矚目,所以醫師不能誠實地宣布說:「小孩子已經沒救了,我們能為她做的就剩下安寧照護。」這就是現實的矛盾。病人已經腦死,醫生卻還在為一個沒有機會的生命奮鬥,是要應付媒體,還是無法面對現實?

有句話說:The road to hell is paved with good intentions(通往地獄之路鋪滿了善意)。我們做醫生,當然以救人為天職,可是常常自認在做善事,卻把病人給害慘了。

對一定不可能救活的病人,往他身上插葉克膜、接呼吸器、接洗腎機,也許當醫生的可以義正詞嚴說:「我是出於醫療的善意。」可是到頭來看看,這到底是在折磨人,還是在救人呢?

醫學倫理的思考

當然,所有的治療都不能脫離醫學倫理學的四個基本原則。一是Beneficence(行善原則),醫生當然必須基於善意行動。另一個是Do No Harm(不傷害原則),就是醫療不是要傷害病人。再來是我們必須尊重病人的Autonomy(自主原則)。最後一項,是所作所為必須符合社會的公平正義(Justice)。

醫生想要對病人好,但不管怎樣做,都不能忘記Do No Harm的原則,不要對病人造成傷害。如果病人真的無法救回來,在他身上做那麼多治療,不是反而讓他痛苦嗎?所以,不是最多的治療就是最好的治療,而是要最適當的。我們必須思考best treatment(最好的治療)和optimal treatment(最適當的治療)的差別 。另外,也要學著去尊重病人的想法。醫生經常站在自己的立場思考,一路救到底,但如果沒辦法救命,病人何必多受那些折磨呢?

最後,我們也要思考醫療分配的問題︰對於已經沒有辦法救治的病人,投入過多的醫療資源,是否也會影響有機會得到救治而能活命的人?

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。