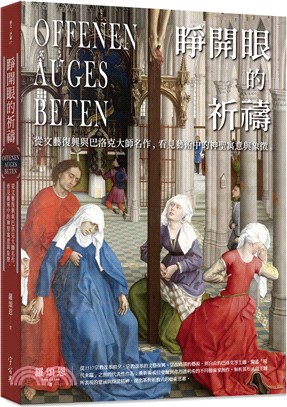

睜開眼的祈禱:從文藝復興與巴洛克大師名作,看見藝術中的神聖寓意與象徵

商品資訊

系列名:藝文.評論

ISBN13:9789577276124

出版社:財團法人基督教宇宙光全人關懷機

作者:羅頌恩

出版日:2022/12/15

裝訂/頁數:平裝/352頁

規格:23cm*17cm*2cm (高/寬/厚)

版次:1

商品簡介

作者簡介

序

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

本書透過15幅大師名作,從1517宗教改革前夕、宗教改革的文藝復興、宗改時期的藝術,到自由的巴洛克等主題,闡述「現代來臨」之前的代表性作品;重新凝視拉斐爾到弗烈德利希的不同藝術家創作,解析其形式與主題所表現的意涵與辯證精神,提出基督新教式的藝術思維。

專人推薦:

「這是一本含括教會歷史、信仰哲思、神學詮釋及藝術書寫的多元整合觀點,以代表性名家的畫作來論述近現代(early modern)視覺藝術發展史的美麗之書。它以文藝復興為起點,以宗教改革為分水嶺,帶我們走過進入現代之前的歐洲藝術風土及景觀,是一本不可多得的佳作。」

――鄭仰恩/台灣神學研究學院教會歷史學教授

「這本書有別於以往『大歷史』的傳統書寫,書中娓娓道來藝術史如何在特定的時空背景之下,受到基督新教形塑的不同方式之影響和展現。藝術風格的轉變並非憑空發生,宗教改革的浪潮反應在社會藝術史上,為人類情感和智性的生活帶來深刻的影響和更新。這不是一場對所謂人本文藝復興的革命性決裂,相反地,乃是對生命之源的回歸,沒有宗教改革的出現,藝術史將會發生非常不同的轉變。」

――林書琦/台灣神學研究學院兼任助理教授

「作為一位懷抱改革宗信仰傳承的基督徒藝術家、美學家、藝術史學家,羅頌恩的著作《睜開眼的祈禱》,引領讀者聚焦在14到17世紀,那個發生了文藝復興和宗教改革巨變的時代,透過具有標誌性的十五位基督教藝術巨匠和他們的作品,深刻探索解析藝術家在人文主義盛行、日趨世俗化的時代中,於生活、信仰和藝術方方面面受到的衝擊、挑戰、掙扎和蛻變。這是僕人這些年來所讀到最具深度、最有啟發性的一部基督教藝術史學著作,實不容錯失。」

――馮君藍/僕人團、中華基督教禮賢會傳道人

專人推薦:

「這是一本含括教會歷史、信仰哲思、神學詮釋及藝術書寫的多元整合觀點,以代表性名家的畫作來論述近現代(early modern)視覺藝術發展史的美麗之書。它以文藝復興為起點,以宗教改革為分水嶺,帶我們走過進入現代之前的歐洲藝術風土及景觀,是一本不可多得的佳作。」

――鄭仰恩/台灣神學研究學院教會歷史學教授

「這本書有別於以往『大歷史』的傳統書寫,書中娓娓道來藝術史如何在特定的時空背景之下,受到基督新教形塑的不同方式之影響和展現。藝術風格的轉變並非憑空發生,宗教改革的浪潮反應在社會藝術史上,為人類情感和智性的生活帶來深刻的影響和更新。這不是一場對所謂人本文藝復興的革命性決裂,相反地,乃是對生命之源的回歸,沒有宗教改革的出現,藝術史將會發生非常不同的轉變。」

――林書琦/台灣神學研究學院兼任助理教授

「作為一位懷抱改革宗信仰傳承的基督徒藝術家、美學家、藝術史學家,羅頌恩的著作《睜開眼的祈禱》,引領讀者聚焦在14到17世紀,那個發生了文藝復興和宗教改革巨變的時代,透過具有標誌性的十五位基督教藝術巨匠和他們的作品,深刻探索解析藝術家在人文主義盛行、日趨世俗化的時代中,於生活、信仰和藝術方方面面受到的衝擊、挑戰、掙扎和蛻變。這是僕人這些年來所讀到最具深度、最有啟發性的一部基督教藝術史學著作,實不容錯失。」

――馮君藍/僕人團、中華基督教禮賢會傳道人

作者簡介

羅頌恩

台南白河林子內⼈,第四代基督徒。1999年進入東海⼤學美術系,在純美術的環境中不斷嘗試將基督教藝術作為個⼈創作的核⼼。取得藝術創作碩⼠後,2009年前往德國萊比錫大學藝術史研究所繼續深造,試著從⻄⽅的⾓度理解基督教藝術在現代世界中的存在價值,並專研基督教藝術中的新教觀點。

旅德期間因著接觸歐洲⼈⽂的多元⾯向,以及圖書館中藝術與神學相關主題的豐富論著,開啟個⼈思想視野。

2015年返台任教於⺟校美術系,主要教授繪畫和⻄⽅藝術史課程。⽬前除了教學研究外,亦持續繪畫創作和⽂字書寫,致⼒開闊台灣基督教藝術發展之進路。曾策展「在基督信仰之上創作――台灣基督教藝術的⼀種嘗試」、「宗教改⾰五百週年――台灣基督教藝術與基督信仰」等展覽,⽂章亦多次發表於《Art Plus雜誌》、《新使者雜誌》和《基督教論壇報》。

台南白河林子內⼈,第四代基督徒。1999年進入東海⼤學美術系,在純美術的環境中不斷嘗試將基督教藝術作為個⼈創作的核⼼。取得藝術創作碩⼠後,2009年前往德國萊比錫大學藝術史研究所繼續深造,試著從⻄⽅的⾓度理解基督教藝術在現代世界中的存在價值,並專研基督教藝術中的新教觀點。

旅德期間因著接觸歐洲⼈⽂的多元⾯向,以及圖書館中藝術與神學相關主題的豐富論著,開啟個⼈思想視野。

2015年返台任教於⺟校美術系,主要教授繪畫和⻄⽅藝術史課程。⽬前除了教學研究外,亦持續繪畫創作和⽂字書寫,致⼒開闊台灣基督教藝術發展之進路。曾策展「在基督信仰之上創作――台灣基督教藝術的⼀種嘗試」、「宗教改⾰五百週年――台灣基督教藝術與基督信仰」等展覽,⽂章亦多次發表於《Art Plus雜誌》、《新使者雜誌》和《基督教論壇報》。

序

序

【推薦序一】

處處有驚喜的美麗之書

文/鄭仰恩(台灣神學研究學院教會歷史學教授)

羅頌恩老師的新書《睜開眼的祈禱》出版前刻,很榮幸受他邀約 寫序,因此有機會先行拜讀書稿,讀完全書,讓我真的感到既驚喜又 興奮。

驚喜的是,這是一本含括教會歷史、信仰哲思、神學詮釋及藝 術書寫的多元整合觀點,以代表性名家的畫作來論述近現代(early modern)視覺藝術發展史的美麗之書。它以文藝復興為起點,以宗教 改革為分水嶺,藉著四個篇章,帶著我們走過進入現代之前的歐洲藝 術風土及景觀,是一本不可多得的佳作。

興奮的是,台灣宗教藝術界又有令人期待的新生代現身舞台,頌 恩老師不但是一位有才華的藝術創作者,更是具有深度與宏觀格局的 藝術詮釋者及史家。

對於本書,我除了極力且熱切地加以推薦之外,為了不要破壞讀 者們的雅興和新鮮感,在此只有提出幾點簡要的評論,希望能點出頌 恩老師在本書裡的重要貢獻,也幫助大家在閱讀時能更體會到它的精 采之處。

首先,本書的重要貢獻在於,頌恩老師嘗試為宗教改革前後基督 新教的藝術實況及走向,做出描述及解讀。用他自己的話來說:「本 書以『藝術現代化』的多元與改革特質為基調,欲透過重新閱讀不同藝術家的個別創作,論及其形式與主題所表現的意涵與辯證精神,試 著提出一個基督新教式的藝術想像。」

此外,他也提到另一個對本書的自我期許:「期望經由這樣的藝 術詮釋,能夠幫助讀者了解在進入 20 世紀之前,基督教藝術所具有 的現代特徵,並為當代文化視野提供生命向度的脈絡連結,引導讀者 面對基督教與藝術跨界對話時所需的立足點。」

確實,過去學界對宗教改革後的新教藝術發展大多偏向負面論 述,例如,前哈佛大學教授邁爾斯(Margaret Miles)就主張新教(特 別是改革宗傳統)對「偶像崇拜」的畏懼以及對中世紀過度重視「可 見文化」(visible culture)的批判,深深影響了自身「視覺藝術」 (visual arts)的發展。

邁爾斯的論述大致合理可信,然而,根據頌恩老師的剖析,此一 階段的基督新教藝術已經逐漸展現出有別於天主教藝術的獨特面貌, 且早在進入現代之前已經帶著現代特徵的樣態,更讓之後帶有神聖性 的基督信仰與世俗化(「一種視覺上無神聖感的愉悅之美」),能夠 共存於現代社會之中,這可說是對近現代基督新教藝術的重新定位與 詮釋。

有趣的是,頌恩老師在本書所呈現對宗教改革運動的歷史詮釋觀 點,和我所承襲的學術立場是相當一致的,也就是認定歷史的進展是 同時具有「連續性」與「不連續性」的特質。這也是在宗教改革學界 通稱的「歐伯曼學派」(Oberman School)的主張:在荷蘭歷史學巨 擘歐伯曼(Heiko A. Oberman)的帶領下,一整代的學者都致力於鑽 研中世紀與宗教改革之間延續性與開創性(斷裂性)的張力與整合關 係,亦即主張宗教改革家們,實際上是深深受到中世紀神學傳統之影響與模塑的,這當中有一個「繼承與轉型、創新」的形塑過程,比較 具代表性的案例如馬丁路德和中世紀神祕主義的密切關係,以及加爾 文可能受到新路派神學家如蘇格徒(Duns Scotus)的影響等。

除此之外,頌恩老師在藝術解讀和神學詮釋之間的對話與連結也 是讓我驚喜連連。其中,接受邀請參與對話的神學家從初代的奧古斯 丁,到中世紀的偽狄奧尼修斯、阿奎納、格魯特、肯培,到宗教改革 的馬丁路德、伊拉斯模、慈運理、加爾文、薩佛納羅拉、孔塔里尼, 甚至於當代的施萊爾馬赫、巴特、巴爾塔薩等,通通入列。這些對話 其實深富哲理且具有啟發性,有機會應該加以深化,成為建構「神學 美學」的出發點。

最後,除了豐富多元的大時代詮釋之外,本書也呈現對十五位名 家之代表作的細膩刻畫和解讀,從導言裡的拉斐爾之《基督變容》, 到第一篇章「一五一七宗教改革前夕」裡的里門施奈德之《聖血祭壇 木雕圖》、范艾克之《阿諾菲尼夫妻圖》、格呂內瓦爾德之《伊森海 姆祭壇圖》、達文西之《最後的晚餐》;第二篇章「宗教改革的文藝 復興」裡的波提切利之《神祕的基督誕生》、米開朗基羅之《最後的 審判》、杜勒之《穿皮草的自畫像》;第三篇章「宗教改革時期的藝 術」裡的老克拉納赫之《維滕堡宗教改革祭壇畫》、廉貝格之《墮落 與救贖》、老布勒哲爾之《施洗約翰的講道》,到最後第四篇章「自 由的巴洛克」裡的范勒伊斯達爾之《哈倫近郊的漂白洗滌場》、維梅 爾之《拿著天秤的婦人》、林布蘭之《裝扮保羅的自畫像》等,還有 結語中的佛烈德利希之《海邊修士》及《橡樹林中的修道院》,一路 都為我們闡述了「現代來臨之前」的相關藝術作品。

就像十五幅美麗的櫥窗,本書也將帶著讀者愉悅地賞析這些大師的經典之作,處處有驚喜,處處有新意。

【推薦序二】

生命之源的回歸

文/林書琦(台灣神學研究學院兼任助理教授)

本書以文藝復興、宗教改革至巴洛克為時間軸線,呈現出前現 代至現代藝術史的關鍵篇章。作者羅頌恩對一幅幅作品的詮釋兼具 知性和想像力天賦,為讀者釐清現代藝術的進展乃為追求去神聖化 (desacralization)的誤解,宗教、靈性和信仰的向度不僅不容小覷, 實則扮演了強烈的驅動力。

然而為何一般大眾需要關注這些議題?無論是出於輕忽或恐懼, 認為信仰的生活和藝術的世界二者格格不入的人仍所在多有,這本書 對於時代切片下的作品和藝術家,提出回歸宗教信仰面向的觀點,幫 助讀者對於藝術和文化在心靈生活的提升所扮演的角色,能夠得到更 為全面性的見解。

頌恩嚴謹地爬梳歷史、理論和神學的工作,以其清新及冷靜的眼 光,細數那一件件浸潤在至聖者同在的視覺傳統之下的作品,如何散 發出深厚的人文風範,消除大眾對藝術作品難懂的隔閡。

新時代的藝術實踐常表彰風格的積極創新,卻忽視其信仰系統的 動力和演變,一種認識自我和世界的關係。僅僅將我們的注意力轉向 新的項目,實不足以說明一件好的藝術品,為何總能帶給人們心靈的 甦醒與滿足。

藝術的觀看,在觀者心中產生一種意識,一種占據自己與他人和周遭世界相關的觀點,從而將藝術體驗與其他類型的體驗區分開來。 此種對藝術來說至關重要的主體性核心經驗,與基督宗教同樣看重人 們內在生活親密細緻的品質──從耶穌會依納爵的靈性操練,一直到 清教徒的內省禱告──不謀而合。

如同作者所指出,這本書有別於以往「大歷史」的傳統書寫,書 中娓娓道來藝術史如何在特定的時空背景之下,受到基督新教形塑的 不同方式之影響和展現。

在本書宗教改革初期的篇幅中,拉斐爾作品《基督變容》的凝視 成為信徒的禱告,因此治癒生命之活水得以流入,洗滌人心。論到文 藝復興時期,作者說明德國畫家杜勒的作品《穿皮草的自畫像》,呈 現出高標準的個人自主的追求,印證藝術家宗教虔誠的獨特性,和其 自由開放的創作可以相輔相成。

另外,對比16世紀義大利宗教繪畫,在畫家老克拉納赫的《羅滕堡宗教改革祭壇畫》中,作者觀察畫面中婦幼群體的描繪、世俗家庭與基督 的並置,此種透過「團契」的日常感所傳遞出的和平、平安和喜樂, 正是福音所宣揚的應許。

作者分析巴洛克時期的作品,在林布蘭的「以馬忤斯系列」中, 巨大黑暗裡如聚光燈般的強光下耶穌的清楚剪影,暗示聖經記載基督 是世上的真光。作者對於作品連結神聖脈絡的再詮釋,建立讀者看待 現實和生活的新視野,亦為信仰群體經驗聖經真理的敬虔生活帶來亮光。

藝術風格的轉變並非憑空發生,宗教改革的浪潮反應在社會藝術 史上,為人類情感和智性的生活帶來深刻的影響和更新。這不是一 場對所謂人本文藝復興的革命性決裂,相反地,乃是對生命之源的回歸,沒有宗教改革的出現,藝術史將會發生非常不同的轉變。 這本書的出版,讓從基督新教的深刻面向所書寫的藝術史,不再 成為「被失落」的一角。感謝上帝賦予人類創造的恩賜,生產出無數 精采動人的作品,藝術的神學反思,在此成為通向整全人生的途徑。 我真希望可以早一點擁有這一本書在我的藝術史清單裡,這是一本我

們需求已久的書,不可多得。 祝賀頌恩在創作的道路上結出如此豐盛甜美的果實,謹此為序。

【推薦序三】

從五旬節聖靈恩賜言說方言的啟示說起

文/馮君藍(僕人團、中華基督教禮賢會傳道人)

聖經馬太福音結尾,當基督耶穌受難、復活、離世升天之際,差 遣門徒:「你們要往普天下去,使萬民作我的門徒,奉父、子、聖靈 的名給他們施洗,凡我吩咐你們的都教訓他們遵守,我就常與你們同 在,直到世界的末了。」

耶穌同時叮囑門徒,暫且不要離開耶路撒冷,直等候到聖靈的洗 禮。果不其然,十天後正當五旬節,聖靈若大風掠過,如火舌降臨 在聚集的門徒頭上,一時之間,恩賜予言說各國方言的口才,致令那 些旅居異地、返鄉朝聖的猶太僑民驚訝不已,納悶這群來自加利利的 鄉巴佬,何竟操持我等各自僑居地的方言來向我們宣道?單單在那一 天,約有三千人歸主,福音就此向外播種,開枝散葉。

聖靈恩賜說方言的能力當然是神蹟,但福音書的作者如使徒約翰 卻清楚洞悉神蹟的要旨不在特異功能本身;究其本質,神蹟乃是出於 神的兆頭,它是上帝旨意的表徵、信號。

就以五旬節聖靈開啟門徒運用各國方言,向旅外人士宣講福音這 一神蹟為例,此事件銜接在耶穌宣告大使命之後,旨在呼召基督徒如 何藉著不同的語言、文字,善用不同形式的文化載體,為福音傳遍天 下搭建有效溝通的橋梁,把福音真理的內涵經過轉譯,融入在人類一 切文化形式之中,促使人類社會產生質變(就像耶穌在迦拿的婚宴上行使神蹟,使清水通過基督的吩咐,質變為上好的佳釀)。 由此,基督徒也當思想如何嫁接新天新地的理想、第二亞當的理 想,去更新改變這個世俗化的世界,預備主的道,修直祂的路,迎接

基督再來,天國降臨。 第一代使徒如保羅,回應此呼召成為傳福音予外邦的信使,當他

站在雅典城中的「未識之神碑」前,就抓緊這個異域文化的圖騰作為 切入點,放膽向雅典人引介那位,此前他們未曾認識的道成肉身者。 多年以後,使徒當中唯一倖存的約翰,在年邁之際撰寫約翰福 音,以見證自己大半生信仰追隨的基督耶穌,乃大膽引用希臘哲學的

道觀,開宗明義劈頭就說:「太初有道,道與上帝同在,道就是上帝。 (如今)道成了肉身住在我們中間。」

兩千年來基督耶穌的跟隨者,不單借用世界各地的人們各自形成 的語言文字符號系統來翻譯聖經、傳遞福音真理,並且立根基於聖言 上帝的特殊啟示,更進一步通過聖靈的內助引導,本著謙卑的心 去理解、辯證、轉譯神在宇宙大自然、在人之所以為人的人性、在更 廣泛的人類歷史文化中的普遍啟示;與之展開真誠的對話,以便摸索 出盡可能貼近上帝心意的互動對應模式、參與模式;於神學、哲學、 政治、法律、經濟、社會、科學、科技,乃至於文學、藝術,著眼在

每一文化層面的表達,做出合於基督信仰的實踐。 這從來不容易,卻是一條不斷探索修正中的未竟之路,是基督門

徒已然領受、責無旁貸的呼召;因祂教我們這樣禱告:「願人都尊你 的名為聖,願你的國降臨,願你的旨意行在地上,如同行在天上。」 無限高超的神,為創世計劃的最終完成、為救贖這個至今在歧途 中盲目橫衝直撞的世界,而道成肉身降世為人,現身於選定的歷史時空和文化之中。 當基督耶穌在世的日子,總是體貼入微地巧妙運用當代人所熟悉

的語言、文化,以至針對個體的生命處境,來向人施恩,啟示言說上 帝國的信息。這是每一聲稱效法基督者,無從迴避的生命示範,也是 歷世代如同雲彩的見證人的榜樣。

如神學家多馬斯阿奎那、奧古斯丁、卡爾巴特、莫特曼;科學家 開普勒、牛頓、萊布尼茲、培根、哥白尼、帕斯卡爾、法拉第;或者 如音樂家巴哈、莫札特、貝多芬、孟德爾頌、韋瓦第、韓德爾;藝術 家格呂內瓦爾德、達文西、拉斐爾、波提切利、米開朗基羅、杜勒、 布勒哲爾、林布蘭、維梅爾、佛烈德利西......。

作為一位懷抱改革宗信仰傳承的基督徒藝術家、美學家、藝術史 學家,羅頌恩老師的著作《睜開眼的祈禱》,正是本於前述宏觀的視 野,引領讀者聚焦在 14 到 17 世紀,那個發生了文藝復興和宗教改 革巨變的時代,透過具有標誌性的十五位基督教藝術巨匠和他們的作 品,深刻探索解析藝術家在人文主義盛行、日趨世俗化的時代中,於 生活、信仰和藝術方方面面受到的衝擊、挑戰、掙扎和蛻變。

並以前人的經驗,作為徬徨於後現代十字路口中的人們之參照借 鑒,進而激勵今天的基督徒藝術工作者去思索如何承先啟後,串聯出 「基督教藝術現代化的系譜」之可能,不辱沒我主基督耶穌的託付。 這是僕人這些年來所讀到最具深度、最有啟發性的一部基督教藝術史 學著作,實不容錯失。

【推薦序一】

處處有驚喜的美麗之書

文/鄭仰恩(台灣神學研究學院教會歷史學教授)

羅頌恩老師的新書《睜開眼的祈禱》出版前刻,很榮幸受他邀約 寫序,因此有機會先行拜讀書稿,讀完全書,讓我真的感到既驚喜又 興奮。

驚喜的是,這是一本含括教會歷史、信仰哲思、神學詮釋及藝 術書寫的多元整合觀點,以代表性名家的畫作來論述近現代(early modern)視覺藝術發展史的美麗之書。它以文藝復興為起點,以宗教 改革為分水嶺,藉著四個篇章,帶著我們走過進入現代之前的歐洲藝 術風土及景觀,是一本不可多得的佳作。

興奮的是,台灣宗教藝術界又有令人期待的新生代現身舞台,頌 恩老師不但是一位有才華的藝術創作者,更是具有深度與宏觀格局的 藝術詮釋者及史家。

對於本書,我除了極力且熱切地加以推薦之外,為了不要破壞讀 者們的雅興和新鮮感,在此只有提出幾點簡要的評論,希望能點出頌 恩老師在本書裡的重要貢獻,也幫助大家在閱讀時能更體會到它的精 采之處。

首先,本書的重要貢獻在於,頌恩老師嘗試為宗教改革前後基督 新教的藝術實況及走向,做出描述及解讀。用他自己的話來說:「本 書以『藝術現代化』的多元與改革特質為基調,欲透過重新閱讀不同藝術家的個別創作,論及其形式與主題所表現的意涵與辯證精神,試 著提出一個基督新教式的藝術想像。」

此外,他也提到另一個對本書的自我期許:「期望經由這樣的藝 術詮釋,能夠幫助讀者了解在進入 20 世紀之前,基督教藝術所具有 的現代特徵,並為當代文化視野提供生命向度的脈絡連結,引導讀者 面對基督教與藝術跨界對話時所需的立足點。」

確實,過去學界對宗教改革後的新教藝術發展大多偏向負面論 述,例如,前哈佛大學教授邁爾斯(Margaret Miles)就主張新教(特 別是改革宗傳統)對「偶像崇拜」的畏懼以及對中世紀過度重視「可 見文化」(visible culture)的批判,深深影響了自身「視覺藝術」 (visual arts)的發展。

邁爾斯的論述大致合理可信,然而,根據頌恩老師的剖析,此一 階段的基督新教藝術已經逐漸展現出有別於天主教藝術的獨特面貌, 且早在進入現代之前已經帶著現代特徵的樣態,更讓之後帶有神聖性 的基督信仰與世俗化(「一種視覺上無神聖感的愉悅之美」),能夠 共存於現代社會之中,這可說是對近現代基督新教藝術的重新定位與 詮釋。

有趣的是,頌恩老師在本書所呈現對宗教改革運動的歷史詮釋觀 點,和我所承襲的學術立場是相當一致的,也就是認定歷史的進展是 同時具有「連續性」與「不連續性」的特質。這也是在宗教改革學界 通稱的「歐伯曼學派」(Oberman School)的主張:在荷蘭歷史學巨 擘歐伯曼(Heiko A. Oberman)的帶領下,一整代的學者都致力於鑽 研中世紀與宗教改革之間延續性與開創性(斷裂性)的張力與整合關 係,亦即主張宗教改革家們,實際上是深深受到中世紀神學傳統之影響與模塑的,這當中有一個「繼承與轉型、創新」的形塑過程,比較 具代表性的案例如馬丁路德和中世紀神祕主義的密切關係,以及加爾 文可能受到新路派神學家如蘇格徒(Duns Scotus)的影響等。

除此之外,頌恩老師在藝術解讀和神學詮釋之間的對話與連結也 是讓我驚喜連連。其中,接受邀請參與對話的神學家從初代的奧古斯 丁,到中世紀的偽狄奧尼修斯、阿奎納、格魯特、肯培,到宗教改革 的馬丁路德、伊拉斯模、慈運理、加爾文、薩佛納羅拉、孔塔里尼, 甚至於當代的施萊爾馬赫、巴特、巴爾塔薩等,通通入列。這些對話 其實深富哲理且具有啟發性,有機會應該加以深化,成為建構「神學 美學」的出發點。

最後,除了豐富多元的大時代詮釋之外,本書也呈現對十五位名 家之代表作的細膩刻畫和解讀,從導言裡的拉斐爾之《基督變容》, 到第一篇章「一五一七宗教改革前夕」裡的里門施奈德之《聖血祭壇 木雕圖》、范艾克之《阿諾菲尼夫妻圖》、格呂內瓦爾德之《伊森海 姆祭壇圖》、達文西之《最後的晚餐》;第二篇章「宗教改革的文藝 復興」裡的波提切利之《神祕的基督誕生》、米開朗基羅之《最後的 審判》、杜勒之《穿皮草的自畫像》;第三篇章「宗教改革時期的藝 術」裡的老克拉納赫之《維滕堡宗教改革祭壇畫》、廉貝格之《墮落 與救贖》、老布勒哲爾之《施洗約翰的講道》,到最後第四篇章「自 由的巴洛克」裡的范勒伊斯達爾之《哈倫近郊的漂白洗滌場》、維梅 爾之《拿著天秤的婦人》、林布蘭之《裝扮保羅的自畫像》等,還有 結語中的佛烈德利希之《海邊修士》及《橡樹林中的修道院》,一路 都為我們闡述了「現代來臨之前」的相關藝術作品。

就像十五幅美麗的櫥窗,本書也將帶著讀者愉悅地賞析這些大師的經典之作,處處有驚喜,處處有新意。

【推薦序二】

生命之源的回歸

文/林書琦(台灣神學研究學院兼任助理教授)

本書以文藝復興、宗教改革至巴洛克為時間軸線,呈現出前現 代至現代藝術史的關鍵篇章。作者羅頌恩對一幅幅作品的詮釋兼具 知性和想像力天賦,為讀者釐清現代藝術的進展乃為追求去神聖化 (desacralization)的誤解,宗教、靈性和信仰的向度不僅不容小覷, 實則扮演了強烈的驅動力。

然而為何一般大眾需要關注這些議題?無論是出於輕忽或恐懼, 認為信仰的生活和藝術的世界二者格格不入的人仍所在多有,這本書 對於時代切片下的作品和藝術家,提出回歸宗教信仰面向的觀點,幫 助讀者對於藝術和文化在心靈生活的提升所扮演的角色,能夠得到更 為全面性的見解。

頌恩嚴謹地爬梳歷史、理論和神學的工作,以其清新及冷靜的眼 光,細數那一件件浸潤在至聖者同在的視覺傳統之下的作品,如何散 發出深厚的人文風範,消除大眾對藝術作品難懂的隔閡。

新時代的藝術實踐常表彰風格的積極創新,卻忽視其信仰系統的 動力和演變,一種認識自我和世界的關係。僅僅將我們的注意力轉向 新的項目,實不足以說明一件好的藝術品,為何總能帶給人們心靈的 甦醒與滿足。

藝術的觀看,在觀者心中產生一種意識,一種占據自己與他人和周遭世界相關的觀點,從而將藝術體驗與其他類型的體驗區分開來。 此種對藝術來說至關重要的主體性核心經驗,與基督宗教同樣看重人 們內在生活親密細緻的品質──從耶穌會依納爵的靈性操練,一直到 清教徒的內省禱告──不謀而合。

如同作者所指出,這本書有別於以往「大歷史」的傳統書寫,書 中娓娓道來藝術史如何在特定的時空背景之下,受到基督新教形塑的 不同方式之影響和展現。

在本書宗教改革初期的篇幅中,拉斐爾作品《基督變容》的凝視 成為信徒的禱告,因此治癒生命之活水得以流入,洗滌人心。論到文 藝復興時期,作者說明德國畫家杜勒的作品《穿皮草的自畫像》,呈 現出高標準的個人自主的追求,印證藝術家宗教虔誠的獨特性,和其 自由開放的創作可以相輔相成。

另外,對比16世紀義大利宗教繪畫,在畫家老克拉納赫的《羅滕堡宗教改革祭壇畫》中,作者觀察畫面中婦幼群體的描繪、世俗家庭與基督 的並置,此種透過「團契」的日常感所傳遞出的和平、平安和喜樂, 正是福音所宣揚的應許。

作者分析巴洛克時期的作品,在林布蘭的「以馬忤斯系列」中, 巨大黑暗裡如聚光燈般的強光下耶穌的清楚剪影,暗示聖經記載基督 是世上的真光。作者對於作品連結神聖脈絡的再詮釋,建立讀者看待 現實和生活的新視野,亦為信仰群體經驗聖經真理的敬虔生活帶來亮光。

藝術風格的轉變並非憑空發生,宗教改革的浪潮反應在社會藝術 史上,為人類情感和智性的生活帶來深刻的影響和更新。這不是一 場對所謂人本文藝復興的革命性決裂,相反地,乃是對生命之源的回歸,沒有宗教改革的出現,藝術史將會發生非常不同的轉變。 這本書的出版,讓從基督新教的深刻面向所書寫的藝術史,不再 成為「被失落」的一角。感謝上帝賦予人類創造的恩賜,生產出無數 精采動人的作品,藝術的神學反思,在此成為通向整全人生的途徑。 我真希望可以早一點擁有這一本書在我的藝術史清單裡,這是一本我

們需求已久的書,不可多得。 祝賀頌恩在創作的道路上結出如此豐盛甜美的果實,謹此為序。

【推薦序三】

從五旬節聖靈恩賜言說方言的啟示說起

文/馮君藍(僕人團、中華基督教禮賢會傳道人)

聖經馬太福音結尾,當基督耶穌受難、復活、離世升天之際,差 遣門徒:「你們要往普天下去,使萬民作我的門徒,奉父、子、聖靈 的名給他們施洗,凡我吩咐你們的都教訓他們遵守,我就常與你們同 在,直到世界的末了。」

耶穌同時叮囑門徒,暫且不要離開耶路撒冷,直等候到聖靈的洗 禮。果不其然,十天後正當五旬節,聖靈若大風掠過,如火舌降臨 在聚集的門徒頭上,一時之間,恩賜予言說各國方言的口才,致令那 些旅居異地、返鄉朝聖的猶太僑民驚訝不已,納悶這群來自加利利的 鄉巴佬,何竟操持我等各自僑居地的方言來向我們宣道?單單在那一 天,約有三千人歸主,福音就此向外播種,開枝散葉。

聖靈恩賜說方言的能力當然是神蹟,但福音書的作者如使徒約翰 卻清楚洞悉神蹟的要旨不在特異功能本身;究其本質,神蹟乃是出於 神的兆頭,它是上帝旨意的表徵、信號。

就以五旬節聖靈開啟門徒運用各國方言,向旅外人士宣講福音這 一神蹟為例,此事件銜接在耶穌宣告大使命之後,旨在呼召基督徒如 何藉著不同的語言、文字,善用不同形式的文化載體,為福音傳遍天 下搭建有效溝通的橋梁,把福音真理的內涵經過轉譯,融入在人類一 切文化形式之中,促使人類社會產生質變(就像耶穌在迦拿的婚宴上行使神蹟,使清水通過基督的吩咐,質變為上好的佳釀)。 由此,基督徒也當思想如何嫁接新天新地的理想、第二亞當的理 想,去更新改變這個世俗化的世界,預備主的道,修直祂的路,迎接

基督再來,天國降臨。 第一代使徒如保羅,回應此呼召成為傳福音予外邦的信使,當他

站在雅典城中的「未識之神碑」前,就抓緊這個異域文化的圖騰作為 切入點,放膽向雅典人引介那位,此前他們未曾認識的道成肉身者。 多年以後,使徒當中唯一倖存的約翰,在年邁之際撰寫約翰福 音,以見證自己大半生信仰追隨的基督耶穌,乃大膽引用希臘哲學的

道觀,開宗明義劈頭就說:「太初有道,道與上帝同在,道就是上帝。 (如今)道成了肉身住在我們中間。」

兩千年來基督耶穌的跟隨者,不單借用世界各地的人們各自形成 的語言文字符號系統來翻譯聖經、傳遞福音真理,並且立根基於聖言 上帝的特殊啟示,更進一步通過聖靈的內助引導,本著謙卑的心 去理解、辯證、轉譯神在宇宙大自然、在人之所以為人的人性、在更 廣泛的人類歷史文化中的普遍啟示;與之展開真誠的對話,以便摸索 出盡可能貼近上帝心意的互動對應模式、參與模式;於神學、哲學、 政治、法律、經濟、社會、科學、科技,乃至於文學、藝術,著眼在

每一文化層面的表達,做出合於基督信仰的實踐。 這從來不容易,卻是一條不斷探索修正中的未竟之路,是基督門

徒已然領受、責無旁貸的呼召;因祂教我們這樣禱告:「願人都尊你 的名為聖,願你的國降臨,願你的旨意行在地上,如同行在天上。」 無限高超的神,為創世計劃的最終完成、為救贖這個至今在歧途 中盲目橫衝直撞的世界,而道成肉身降世為人,現身於選定的歷史時空和文化之中。 當基督耶穌在世的日子,總是體貼入微地巧妙運用當代人所熟悉

的語言、文化,以至針對個體的生命處境,來向人施恩,啟示言說上 帝國的信息。這是每一聲稱效法基督者,無從迴避的生命示範,也是 歷世代如同雲彩的見證人的榜樣。

如神學家多馬斯阿奎那、奧古斯丁、卡爾巴特、莫特曼;科學家 開普勒、牛頓、萊布尼茲、培根、哥白尼、帕斯卡爾、法拉第;或者 如音樂家巴哈、莫札特、貝多芬、孟德爾頌、韋瓦第、韓德爾;藝術 家格呂內瓦爾德、達文西、拉斐爾、波提切利、米開朗基羅、杜勒、 布勒哲爾、林布蘭、維梅爾、佛烈德利西......。

作為一位懷抱改革宗信仰傳承的基督徒藝術家、美學家、藝術史 學家,羅頌恩老師的著作《睜開眼的祈禱》,正是本於前述宏觀的視 野,引領讀者聚焦在 14 到 17 世紀,那個發生了文藝復興和宗教改 革巨變的時代,透過具有標誌性的十五位基督教藝術巨匠和他們的作 品,深刻探索解析藝術家在人文主義盛行、日趨世俗化的時代中,於 生活、信仰和藝術方方面面受到的衝擊、挑戰、掙扎和蛻變。

並以前人的經驗,作為徬徨於後現代十字路口中的人們之參照借 鑒,進而激勵今天的基督徒藝術工作者去思索如何承先啟後,串聯出 「基督教藝術現代化的系譜」之可能,不辱沒我主基督耶穌的託付。 這是僕人這些年來所讀到最具深度、最有啟發性的一部基督教藝術史 學著作,實不容錯失。

目次

導言

拉斐爾《基督變容》

走向基督教藝術現代化前的一些理解

推薦序

01. 處處有驚喜的美麗之書/鄭仰恩

02. 生命之源的回歸/林書琦

03. 從五旬節聖靈恩賜言說方言的啟示說起/馮君藍.

第一篇 一五一七宗教改革前夕

01. 里門施奈德《聖血祭壇木雕圖》──人性陪伴的宗教藝術

02. 范艾克《阿諾菲尼夫妻圖》──見證盼望的圖像

03. 格呂內瓦爾德《伊森海姆祭壇圖》──睜開眼的祈禱

04. 達文西《最後的晚餐》──神學與理性的藝術內涵

第二篇 宗教改革的文藝復興

05. 波提切利《神祕的基督誕生》──擁抱世界的啟示之愛

06. 米開朗基羅《最後的審判》──信仰歸屬的創作自主

07. 杜勒《穿皮草的自畫像》──走在神聖傳統的最前線

第三篇 宗教改革時期的藝術

08. 老克拉納赫《維滕堡宗教改革祭壇畫》──看向現代團契的藝術

09. 廉貝格《墮落與救贖》──圖以載道的心境

10. 老布勒哲爾《施洗約翰的講道》──隱藏於俗世中的福音

第四篇

自由的巴洛克

11. 《哈倫近郊的漂白洗滌場》──荷蘭藝術的信仰解讀

12. 維梅爾《拿著天秤的婦人》──藝術作為提問而存在

13. 林布蘭《裝扮保羅的自畫像》──現代新人的藝術眼光

結語

進入現代之前佛烈德利希的藝術啟示

參考書目

作品明細

拉斐爾《基督變容》

走向基督教藝術現代化前的一些理解

推薦序

01. 處處有驚喜的美麗之書/鄭仰恩

02. 生命之源的回歸/林書琦

03. 從五旬節聖靈恩賜言說方言的啟示說起/馮君藍.

第一篇 一五一七宗教改革前夕

01. 里門施奈德《聖血祭壇木雕圖》──人性陪伴的宗教藝術

02. 范艾克《阿諾菲尼夫妻圖》──見證盼望的圖像

03. 格呂內瓦爾德《伊森海姆祭壇圖》──睜開眼的祈禱

04. 達文西《最後的晚餐》──神學與理性的藝術內涵

第二篇 宗教改革的文藝復興

05. 波提切利《神祕的基督誕生》──擁抱世界的啟示之愛

06. 米開朗基羅《最後的審判》──信仰歸屬的創作自主

07. 杜勒《穿皮草的自畫像》──走在神聖傳統的最前線

第三篇 宗教改革時期的藝術

08. 老克拉納赫《維滕堡宗教改革祭壇畫》──看向現代團契的藝術

09. 廉貝格《墮落與救贖》──圖以載道的心境

10. 老布勒哲爾《施洗約翰的講道》──隱藏於俗世中的福音

第四篇

自由的巴洛克

11. 《哈倫近郊的漂白洗滌場》──荷蘭藝術的信仰解讀

12. 維梅爾《拿著天秤的婦人》──藝術作為提問而存在

13. 林布蘭《裝扮保羅的自畫像》──現代新人的藝術眼光

結語

進入現代之前佛烈德利希的藝術啟示

參考書目

作品明細

書摘/試閱

格呂內瓦爾德《伊森海姆祭壇圖》

――睜開眼的祈禱

在中世紀歐洲的朝聖文化中,除了大多數屬於儀式性的視覺型態外,還有一種是定義在私人領域的圖像藝術。

起先多是因修道院內的個人靈修而出現,之後則開始在世俗的 日常生活空間中盛行,像是 15 世紀范艾克《阿諾菲尼夫妻圖》畫作 中牆上凸面鏡的裝飾框一樣,顯示了這個空間的主人所具有的宗教 虔誠。

更進一步來說,這種類型的圖像存在,是為了讓人得以在自身 生活中專心進行宗教靈修,甚至讓人以近距離凝望基督受難的特殊 時刻,默想「道成肉身」所啟示的憐恤。這樣的視覺創作,在藝術 分類上被稱為「Andachtsbild」 默觀崇拜圖。

默觀崇拜圖引導內在超驗共鳴

「Andacht」在德語中有「入神」的意思,在信仰語境下是指一 個專注於禱告的簡短崇拜;信徒在崇拜時間中,虔誠地、深入地思 想信仰與祈禱。

德國圖像學家潘諾夫斯基研究了德國修女修道院,並定義出中 世紀晚期的「默觀崇拜圖」,是藉由一個形式契合內容的型態,作 為個人在進行宗教默想時的媒介1。以一幅約 1300 年的修女教導書插畫(圖 03-1)為例,可看見這是由四個圖像所組成的插畫,描繪 的正是透過「虔誠靈魂的三個靈修狀態 」,來反映契合個人靈修內 容的藝術形式。

左上圖所顯示的「告解」與左下圖的「領受聖餐」同屬靈修的 第一階段。此時的信仰者會因為懺悔,產生敬畏與害怕的宗教心理, 以至於在姿勢上表現出屈身跪拜的虔信姿態。

靈修的第二階段則是右上圖,靈修者挺直背部虔敬祈禱,凝神 注視以「基督加冕馬利亞」為主題的祭壇雕塑;插畫者並透過圖像 符號的相似性 靈修修女與馬利亞的相同姿態,來寓意人應學習 代禱者聖母的順服,在靜默中預備心,迎向基督受苦的神聖歷史; 這也是對信仰美德「盼望」的操練。

右下圖是人傾身向前、面對三一神的祭壇雕像,同時在參與聖 餐的特殊時刻,藉由基督十字架受難的啟示,來體悟三一上帝的合 一,以及自身因參與聖餐的赦免儀式而與神合一;這是人在第三個 階段中,對基督之愛的見證。

觀察這幅中世紀插畫中出現的祭壇藝術品,以及修女與祭壇雕 像前表現的信仰動作,就像是德國藝術史學家柏特納(Frank Büttner)與哥特唐(Andrea Gottdang)合著的《圖像學導讀》一書 中提到:「默觀崇拜圖」在專注於禱告的崇拜時刻,透過視覺的方 式,讓信仰者對焦在信仰主題之中,引人進入神祕主義的感官之境, 而不是落入自我內心的無限遐想。這個說法就像是對此插畫的內容 作出註解,使人注意到「基督加冕馬利亞」和「三一神」的祭壇雕 塑存在的必要。我們甚至可以說,「默觀崇拜圖」是一種「睜開雙 眼禱告」的信仰圖像。

潘諾夫斯基進一步解釋了「默觀崇拜圖」的圖像表達分為兩個 形態:一是圖像,另一則是歷史。「圖像」指的是被顯現出來的角色,是具有儀式性的存在特質,屬於安靜、無時間框架的永恆模樣,為要作為凝視觀想的隨時陪伴;在「歷史」方面,則是有情境的歷 史圖畫,主要表現經文文本中的內容。

因此對於「默觀崇拜圖」的視覺創造,被觀看的神聖形象,會比儀式性圖像還要來得生動,因它需要在信服人的基礎上進行表述, 使人得以在觀看圖像時產生深刻體會。

換句話說,「默觀崇拜圖」不再像是 11、12 世紀「仿羅馬式」 教堂建築柱頭上的人物雕像一般,僅止於符號性的表達。取而代之 的是創作者開始藉由藝術的手法,讓「被觀者」的聖像更具人性表 情。它比符號性的形象更加靠近靈修者自身的現實經驗,更能在默 觀中喚起人心的內在共鳴。

這個宗教藝術類型隨著 12 世紀商業時代的蓬勃發展,逐漸從實 體雕塑轉變成更加易於攜帶或擺設的平面繪畫。因此,當我們理解 這類型的作品所反映出的靈修效應時,便能知道這樣的宗教圖像, 是有助於人在朝聖旅途中,在各自非神聖空間的私領域裡,進行禱 告與深思。

「默觀崇拜圖」典型的圖像內容,多是以「受苦基督」 (Schmerzensmann /Imago pietatis)為主的描繪。因為這是一個能 帶領人進入「耶穌受難系列」之前的引導圖像,使人預備心,面對 基督教的核心儀式「聖餐」。

這種出現在私人靈修活動的「受苦基督」,畫家在視覺風格上 也表現出愈來愈擬真的美學創造。使那些沒有受過神學訓練的虔誠 基督信徒,一樣能夠在栩栩如生的共鳴中,跳過形而上神學知識的 門檻,同樣達到神祕主義的超驗觀想。

收藏於紐約大都會博物館的《聖殤》(圖 03-2),是 15 世紀威尼斯畫家克里韋利(Carlo Crivelli, 1430/35-1500)於 1476 年所繪的 「默觀崇拜圖」。他在這幅作品的形式上,刻意避開了原本應用在 美化聖母主題的裝飾性風格,改以延續過去拜占庭藝術的金箔背景 來創造「聖殤」的神聖性。

觀者所見的,是一個沒有深度空間感的永恆狀態。圖像如浮雕 般的擬真描繪,更是讓觀者感受到一個幾乎可觸摸到的距離感。畫 中人物以緊密相鄰的哀哭動作,面對卸下十字架的基督。對觀者而 言,這種身體與身體相互貼近的構圖表現,確實讓人產生了「他們 就在我面前」,如此具體同在的觀看感受。

此外,畫中形象的符號也堆疊構成「默觀崇拜圖」的虔誠氛圍。 觀者在半身像的詮釋中,進入了近距離的虛擬空間,並且在抹大拉 馬利亞抬起基督左手,使其垂放超出前邊框的狀態,加深了圖畫主 動靠向觀者的錯覺。基督手背上細緻且具體的釘痕描繪,引導著信 徒專注入神,默觀基督受苦的異象,也看見畫中虔誠聖徒們清晰的 眼淚。

如此來回觀想,信仰者在靈修懺悔中流下的淚水,便重疊了畫 中聖徒們的哀傷,與之產生共鳴,也成為信仰虔誠的具體回應。

關於「淚水」這個符號。畫面中聖母馬利亞、門徒約翰和抹大 拉馬利亞因哀傷不禁流下的斗大淚珠,是哀悼死亡耶穌的人性象徵, 也是靈修圖像中,基督教藝術的繪畫美學。哀傷的淚珠本是痛苦的 記號,應當是要避免喚起的負面情緒;然而在宗教觀想的脈絡中, 它其實對應著中世紀靈修主義的「哭泣神學」。

《聖本篤清規》(516)曾提到:

「哭 比 笑 更 合 適, 因 為 我 們 生 活 在「 涕 泣 之 谷 」(valis lacrimarum/Jammertal)中。⋯⋯我們必須為我們的罪惡流淚,為身 體上的虛弱流淚,這是渴望我們的創造者、渴望與天使和聖徒交流 的淚水,這是使我們免遭地獄懲罰和魔鬼陷阱的淚水。」

早期神父聖金口約翰(John Chrysostom, 347-407)在《馬太福 音講道詞》裡同樣提到:「這樣一個人,永遠是滿懷愧盈,傾流出 永不止息的淚泉,並因而收穫極樂的果實。因為沒有什麼東西像淚 水,那麼能夠與天主統一和結合起來。」

這種原本只盛行於修道院之中的虔信信仰觀,在哥德式大教堂 時期之後,藉由「默觀崇拜圖」的藝術創造,使世俗之人同樣得以 進入「涕泣之谷」的「神聖合一」。其中關鍵的視覺引導,便是充 滿人性情感的「眼淚」。

對信仰者來說,在粒粒分明如玻璃珠般的透明淚珠,與畫中哀 傷神情的雙重作用下,圖畫半身像或胸像的形式,催化著觀者近距 離觀看才能獲得的「眼神交流」(Blickaustausch)。這樣的視覺效 應,同樣也讓「靈修圖像創作」發展到一種雕刻性、觸覺感的擬真 風格。一位觀圖祈禱的世俗平民,得以在每個耶穌傷痛的身體細部 之中,專注於基督受難的寓意凝思。

除了人性哀傷的表現外,作為重要代禱者的聖母馬利亞也開始 出現「溫柔母愛」(圖 03-3)的感受性表現。這種在哀傷中仍保持 溫柔神情的人性化風格,在藝術史發展的進程中,並非屬於脫離宗 教框架的新時代風格。

溫柔母愛的圖像典型來自拜占庭藝術的「可親可愛之母」(Eleusa),馬利亞以母親形象存在於基督受難與死亡的關聯主題 中,對應著耶穌「神人二性」的神學內涵,也是作為連接人與基督 (神)的重要象徵。

因此,西方教會的中世紀出現如人性感受的藝術轉變,更多的 脈絡關係是對焦在虔誠文化的默觀靈修世界。我們可以看見此類脫 離聖經文本敘述的「延伸創造」,恰恰是見證了新時代的虔誠藝術。

在宗教人性化的轉變發展下,15 世紀晚期的尼德蘭畫家布茨 (Aelbert Bouts, 1451/54-1549)於 1495 年所詮釋的《受苦基督》(圖03-4),更加指向信仰者的觀看心理。 他讓畫面僅留下蒼白面容的基督,宛如一張聖者肖像畫。基督在發青的身體和紅色鮮血的對比下,展現出人性的受苦狀態,祂以 充滿血絲的眼神與靜默者相視,以一種可想像得到的吃力感向祈禱 者展示聖殤。

這完全脫離於受難場景之外的圖像,在沒有了敘述的情節鋪陳 之後,獨自一人的受苦基督,直接成為真正的他者。而在受苦的神 聖他者與信仰者共構的深刻靈修之中,讓哀痛的「擬真刻畫」,在 此成了一項永恆自省的提醒。

在「默觀崇拜圖」的主題最後,我們再次回到朝聖文化,以「祭 壇畫」再思圖像作為虔誠注視的價值。

《伊森海姆祭壇圖》傳達個人靈修象徵

這件木雕與繪畫結合的複合性雙組翼窗祭壇圖《伊森海姆祭壇 圖》(圖 03-5, 6),是文藝復興時期德國畫家格呂內瓦爾德(Matthias Grünewald, 1480-1530),繪於 1512 年至 1516 年間的作品。

祭壇畫位在德國美因茲至瑞士巴塞爾的古羅馬朝聖路線上、法國伊森海姆(Issenheim) 的聖安東尼修道院(Antoniterkloster Issenheim),是一間具備醫院設施的修會機構。

《伊森海姆祭壇圖》的雙翼門窗,會因著教會節期的不同而展 開或闔上,以呈現不一樣的宗教圖像主題。祭壇畫第一層主畫面是 「基督釘十字架」(圖 03-7)的宗教歷史典故。從形式表現的擬真 刻畫風格來看,這裡的「基督受難」圖像,更像是「默觀崇拜圖」 個人靈修的延伸。

格呂內瓦爾德在「基督釘十字架」的圖像詮釋中,以極為觸覺 式擬真的形象表現受苦的耶穌,讓他身處在一大片荒蕪且漆黑的場 域之中,強烈地傳達出毫無生氣的全景圖像,並以不符合聖經敘述 的方式,建構「基督釘十字架」的主題內容。

像是在十字架下方,傳統宗教畫都會出現的是聖母馬利亞、門 徒約翰和抹大拉的馬利亞,然而在這幅畫的畫面中,十字架另一 側出現的人物角色,竟是「施洗約翰」與一隻羔羊。

對照基督生平的事件順序,施洗約翰出現在十字架場景是極不 合理的表達,因為他早已經在耶穌最後一次進入耶路撒冷城之前, 因為忤逆希律王而被斬首。

然而這個超越歷史認知的圖像構成,已表明出「默觀崇拜」的 藝術創造,即使是一個擬真風格的表現,也得以超越現實與傳統的 限制,在一個符號指涉的創造世界之中傳遞信息,達到使人默觀崇 拜的「超驗」價值。

――睜開眼的祈禱

在中世紀歐洲的朝聖文化中,除了大多數屬於儀式性的視覺型態外,還有一種是定義在私人領域的圖像藝術。

起先多是因修道院內的個人靈修而出現,之後則開始在世俗的 日常生活空間中盛行,像是 15 世紀范艾克《阿諾菲尼夫妻圖》畫作 中牆上凸面鏡的裝飾框一樣,顯示了這個空間的主人所具有的宗教 虔誠。

更進一步來說,這種類型的圖像存在,是為了讓人得以在自身 生活中專心進行宗教靈修,甚至讓人以近距離凝望基督受難的特殊 時刻,默想「道成肉身」所啟示的憐恤。這樣的視覺創作,在藝術 分類上被稱為「Andachtsbild」 默觀崇拜圖。

默觀崇拜圖引導內在超驗共鳴

「Andacht」在德語中有「入神」的意思,在信仰語境下是指一 個專注於禱告的簡短崇拜;信徒在崇拜時間中,虔誠地、深入地思 想信仰與祈禱。

德國圖像學家潘諾夫斯基研究了德國修女修道院,並定義出中 世紀晚期的「默觀崇拜圖」,是藉由一個形式契合內容的型態,作 為個人在進行宗教默想時的媒介1。以一幅約 1300 年的修女教導書插畫(圖 03-1)為例,可看見這是由四個圖像所組成的插畫,描繪 的正是透過「虔誠靈魂的三個靈修狀態 」,來反映契合個人靈修內 容的藝術形式。

左上圖所顯示的「告解」與左下圖的「領受聖餐」同屬靈修的 第一階段。此時的信仰者會因為懺悔,產生敬畏與害怕的宗教心理, 以至於在姿勢上表現出屈身跪拜的虔信姿態。

靈修的第二階段則是右上圖,靈修者挺直背部虔敬祈禱,凝神 注視以「基督加冕馬利亞」為主題的祭壇雕塑;插畫者並透過圖像 符號的相似性 靈修修女與馬利亞的相同姿態,來寓意人應學習 代禱者聖母的順服,在靜默中預備心,迎向基督受苦的神聖歷史; 這也是對信仰美德「盼望」的操練。

右下圖是人傾身向前、面對三一神的祭壇雕像,同時在參與聖 餐的特殊時刻,藉由基督十字架受難的啟示,來體悟三一上帝的合 一,以及自身因參與聖餐的赦免儀式而與神合一;這是人在第三個 階段中,對基督之愛的見證。

觀察這幅中世紀插畫中出現的祭壇藝術品,以及修女與祭壇雕 像前表現的信仰動作,就像是德國藝術史學家柏特納(Frank Büttner)與哥特唐(Andrea Gottdang)合著的《圖像學導讀》一書 中提到:「默觀崇拜圖」在專注於禱告的崇拜時刻,透過視覺的方 式,讓信仰者對焦在信仰主題之中,引人進入神祕主義的感官之境, 而不是落入自我內心的無限遐想。這個說法就像是對此插畫的內容 作出註解,使人注意到「基督加冕馬利亞」和「三一神」的祭壇雕 塑存在的必要。我們甚至可以說,「默觀崇拜圖」是一種「睜開雙 眼禱告」的信仰圖像。

潘諾夫斯基進一步解釋了「默觀崇拜圖」的圖像表達分為兩個 形態:一是圖像,另一則是歷史。「圖像」指的是被顯現出來的角色,是具有儀式性的存在特質,屬於安靜、無時間框架的永恆模樣,為要作為凝視觀想的隨時陪伴;在「歷史」方面,則是有情境的歷 史圖畫,主要表現經文文本中的內容。

因此對於「默觀崇拜圖」的視覺創造,被觀看的神聖形象,會比儀式性圖像還要來得生動,因它需要在信服人的基礎上進行表述, 使人得以在觀看圖像時產生深刻體會。

換句話說,「默觀崇拜圖」不再像是 11、12 世紀「仿羅馬式」 教堂建築柱頭上的人物雕像一般,僅止於符號性的表達。取而代之 的是創作者開始藉由藝術的手法,讓「被觀者」的聖像更具人性表 情。它比符號性的形象更加靠近靈修者自身的現實經驗,更能在默 觀中喚起人心的內在共鳴。

這個宗教藝術類型隨著 12 世紀商業時代的蓬勃發展,逐漸從實 體雕塑轉變成更加易於攜帶或擺設的平面繪畫。因此,當我們理解 這類型的作品所反映出的靈修效應時,便能知道這樣的宗教圖像, 是有助於人在朝聖旅途中,在各自非神聖空間的私領域裡,進行禱 告與深思。

「默觀崇拜圖」典型的圖像內容,多是以「受苦基督」 (Schmerzensmann /Imago pietatis)為主的描繪。因為這是一個能 帶領人進入「耶穌受難系列」之前的引導圖像,使人預備心,面對 基督教的核心儀式「聖餐」。

這種出現在私人靈修活動的「受苦基督」,畫家在視覺風格上 也表現出愈來愈擬真的美學創造。使那些沒有受過神學訓練的虔誠 基督信徒,一樣能夠在栩栩如生的共鳴中,跳過形而上神學知識的 門檻,同樣達到神祕主義的超驗觀想。

收藏於紐約大都會博物館的《聖殤》(圖 03-2),是 15 世紀威尼斯畫家克里韋利(Carlo Crivelli, 1430/35-1500)於 1476 年所繪的 「默觀崇拜圖」。他在這幅作品的形式上,刻意避開了原本應用在 美化聖母主題的裝飾性風格,改以延續過去拜占庭藝術的金箔背景 來創造「聖殤」的神聖性。

觀者所見的,是一個沒有深度空間感的永恆狀態。圖像如浮雕 般的擬真描繪,更是讓觀者感受到一個幾乎可觸摸到的距離感。畫 中人物以緊密相鄰的哀哭動作,面對卸下十字架的基督。對觀者而 言,這種身體與身體相互貼近的構圖表現,確實讓人產生了「他們 就在我面前」,如此具體同在的觀看感受。

此外,畫中形象的符號也堆疊構成「默觀崇拜圖」的虔誠氛圍。 觀者在半身像的詮釋中,進入了近距離的虛擬空間,並且在抹大拉 馬利亞抬起基督左手,使其垂放超出前邊框的狀態,加深了圖畫主 動靠向觀者的錯覺。基督手背上細緻且具體的釘痕描繪,引導著信 徒專注入神,默觀基督受苦的異象,也看見畫中虔誠聖徒們清晰的 眼淚。

如此來回觀想,信仰者在靈修懺悔中流下的淚水,便重疊了畫 中聖徒們的哀傷,與之產生共鳴,也成為信仰虔誠的具體回應。

關於「淚水」這個符號。畫面中聖母馬利亞、門徒約翰和抹大 拉馬利亞因哀傷不禁流下的斗大淚珠,是哀悼死亡耶穌的人性象徵, 也是靈修圖像中,基督教藝術的繪畫美學。哀傷的淚珠本是痛苦的 記號,應當是要避免喚起的負面情緒;然而在宗教觀想的脈絡中, 它其實對應著中世紀靈修主義的「哭泣神學」。

《聖本篤清規》(516)曾提到:

「哭 比 笑 更 合 適, 因 為 我 們 生 活 在「 涕 泣 之 谷 」(valis lacrimarum/Jammertal)中。⋯⋯我們必須為我們的罪惡流淚,為身 體上的虛弱流淚,這是渴望我們的創造者、渴望與天使和聖徒交流 的淚水,這是使我們免遭地獄懲罰和魔鬼陷阱的淚水。」

早期神父聖金口約翰(John Chrysostom, 347-407)在《馬太福 音講道詞》裡同樣提到:「這樣一個人,永遠是滿懷愧盈,傾流出 永不止息的淚泉,並因而收穫極樂的果實。因為沒有什麼東西像淚 水,那麼能夠與天主統一和結合起來。」

這種原本只盛行於修道院之中的虔信信仰觀,在哥德式大教堂 時期之後,藉由「默觀崇拜圖」的藝術創造,使世俗之人同樣得以 進入「涕泣之谷」的「神聖合一」。其中關鍵的視覺引導,便是充 滿人性情感的「眼淚」。

對信仰者來說,在粒粒分明如玻璃珠般的透明淚珠,與畫中哀 傷神情的雙重作用下,圖畫半身像或胸像的形式,催化著觀者近距 離觀看才能獲得的「眼神交流」(Blickaustausch)。這樣的視覺效 應,同樣也讓「靈修圖像創作」發展到一種雕刻性、觸覺感的擬真 風格。一位觀圖祈禱的世俗平民,得以在每個耶穌傷痛的身體細部 之中,專注於基督受難的寓意凝思。

除了人性哀傷的表現外,作為重要代禱者的聖母馬利亞也開始 出現「溫柔母愛」(圖 03-3)的感受性表現。這種在哀傷中仍保持 溫柔神情的人性化風格,在藝術史發展的進程中,並非屬於脫離宗 教框架的新時代風格。

溫柔母愛的圖像典型來自拜占庭藝術的「可親可愛之母」(Eleusa),馬利亞以母親形象存在於基督受難與死亡的關聯主題 中,對應著耶穌「神人二性」的神學內涵,也是作為連接人與基督 (神)的重要象徵。

因此,西方教會的中世紀出現如人性感受的藝術轉變,更多的 脈絡關係是對焦在虔誠文化的默觀靈修世界。我們可以看見此類脫 離聖經文本敘述的「延伸創造」,恰恰是見證了新時代的虔誠藝術。

在宗教人性化的轉變發展下,15 世紀晚期的尼德蘭畫家布茨 (Aelbert Bouts, 1451/54-1549)於 1495 年所詮釋的《受苦基督》(圖03-4),更加指向信仰者的觀看心理。 他讓畫面僅留下蒼白面容的基督,宛如一張聖者肖像畫。基督在發青的身體和紅色鮮血的對比下,展現出人性的受苦狀態,祂以 充滿血絲的眼神與靜默者相視,以一種可想像得到的吃力感向祈禱 者展示聖殤。

這完全脫離於受難場景之外的圖像,在沒有了敘述的情節鋪陳 之後,獨自一人的受苦基督,直接成為真正的他者。而在受苦的神 聖他者與信仰者共構的深刻靈修之中,讓哀痛的「擬真刻畫」,在 此成了一項永恆自省的提醒。

在「默觀崇拜圖」的主題最後,我們再次回到朝聖文化,以「祭 壇畫」再思圖像作為虔誠注視的價值。

《伊森海姆祭壇圖》傳達個人靈修象徵

這件木雕與繪畫結合的複合性雙組翼窗祭壇圖《伊森海姆祭壇 圖》(圖 03-5, 6),是文藝復興時期德國畫家格呂內瓦爾德(Matthias Grünewald, 1480-1530),繪於 1512 年至 1516 年間的作品。

祭壇畫位在德國美因茲至瑞士巴塞爾的古羅馬朝聖路線上、法國伊森海姆(Issenheim) 的聖安東尼修道院(Antoniterkloster Issenheim),是一間具備醫院設施的修會機構。

《伊森海姆祭壇圖》的雙翼門窗,會因著教會節期的不同而展 開或闔上,以呈現不一樣的宗教圖像主題。祭壇畫第一層主畫面是 「基督釘十字架」(圖 03-7)的宗教歷史典故。從形式表現的擬真 刻畫風格來看,這裡的「基督受難」圖像,更像是「默觀崇拜圖」 個人靈修的延伸。

格呂內瓦爾德在「基督釘十字架」的圖像詮釋中,以極為觸覺 式擬真的形象表現受苦的耶穌,讓他身處在一大片荒蕪且漆黑的場 域之中,強烈地傳達出毫無生氣的全景圖像,並以不符合聖經敘述 的方式,建構「基督釘十字架」的主題內容。

像是在十字架下方,傳統宗教畫都會出現的是聖母馬利亞、門 徒約翰和抹大拉的馬利亞,然而在這幅畫的畫面中,十字架另一 側出現的人物角色,竟是「施洗約翰」與一隻羔羊。

對照基督生平的事件順序,施洗約翰出現在十字架場景是極不 合理的表達,因為他早已經在耶穌最後一次進入耶路撒冷城之前, 因為忤逆希律王而被斬首。

然而這個超越歷史認知的圖像構成,已表明出「默觀崇拜」的 藝術創造,即使是一個擬真風格的表現,也得以超越現實與傳統的 限制,在一個符號指涉的創造世界之中傳遞信息,達到使人默觀崇 拜的「超驗」價值。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。

![Wicked [Movie Tie-In]:魔法壞女巫電影原著](https://cdnec.sanmin.com.tw/product_images/006/006285284.jpg)