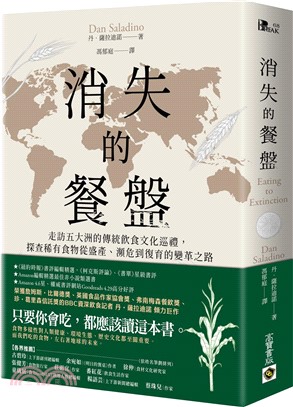

消失的餐盤:走訪五大洲的傳統飲食文化巡禮,探查稀有食物從盛產、瀕危到復育的變革之路

商品資訊

系列名:Break

ISBN13:9789865068578

替代書名:Eating to Extinction: The World's Rarest Foods and Why We Need to Save Them

出版社:高寶國際

作者:丹‧薩拉迪諾

譯者:馮郁庭

出版日:2023/11/29

裝訂/頁數:平裝/544頁

規格:21cm*14.8cm*2.7cm (高/寬/厚)

版次:1

商品簡介

作者簡介

序

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

★《紐約時報》書評編輯精選,《柯克斯評論》、《書單》星級書評

★Amazon編輯精選最佳非小說類選書

★Amazon 4.6星、權威書評網站Goodreads 4.29高分好評

榮獲詹姆斯‧比爾德獎、英國食品作家協會獎、弗南梅森餐飲獎、珍‧葛里森信託獎的BBC資深飲食記者丹‧薩拉迪諾 傾力巨作

不論是在台北、倫敦、洛杉磯或里約熱內盧,

我們都能吃到壽司、咖哩、披薩和麥當勞,

看似方便多元,其實顯示人類正面臨史無前例的飲食同質化危機。

人類曾經食用約六千種植物,如今只剩下九種被當作主食,世界各地的作物與牲畜品種大同小異。我們發現了更多驚人的事實:

全球過半數乳酪是用同一家公司生產的細菌和酵素製造

無論是美國還是中國,大部分豬肉都產自單一基因品種

即使有多達一千五百種不同的香蕉,香芽蕉卻壟斷全球香蕉市場

屢獲殊榮的BBC資深飲食記者丹‧薩拉迪諾在本書中指出,在過去一個世紀裡,人類的食物種類正急劇下降,成千上萬種食材正步向絕跡。

單一化作物缺乏抵抗力與適應力,一旦面臨極端氣候變化或病蟲害蔓延,將嚴重威脅糧食安全。

請跟隨丹的腳步,環遊全球,深入產地,認識三十四種食物的起源與歷史,見識當地居民耕種、採集、狩獵、烹飪這些食材的迷人故事,以及人們是如何蒐集、保存、復育稀有品種,致力於守護物種多樣性。

本書描繪了打造永續糧食系統的藍圖,邀請你改變對食物的想法和行動,從選擇三餐開始,拯救自己所在地區的瀕危食物,走向味覺、文化與生態都依然豐富繁盛的未來。

▌各界推薦──

余宛如|《明日的餐桌》作者

徐仲|食材文化研究家

番紅花|飲食生活作家

童儀展|食力foodNEXT創辦人暨總編輯

楊語芸|上下游新聞總編輯

(依姓名筆劃排列)

▌全球盛讚──

「《消失的餐盤》講述了數十種瀕臨滅絕的食物的故事,並為拯救它們提出了合理的理由,其中念舊和感傷只占了很小的部分。薩拉迪諾就像十八歲的背包客一樣滿懷熱情志願,他願意走訪偏遠地區,那裡可不是美食作家平常會去的地方。這是一本深刻的人文書籍,薩拉迪諾對地方與事物的觀察與描述如同攝影般精細。」――皮特‧威爾斯(Pete Wells),《紐約時報》書評

「引人入勝……對傳統食物的愉快探索,同時也傳達了嚴峻的警告:我們種植的時間已所剩不多。」――《柯克斯評論》星級評論

「我們所有人正以不同程度經歷氣候變遷的漩渦,薩拉迪諾帶來了更多壞消息,同時播下了一些好消息……一個令人深感悲傷、過於熟悉的故事,卻蘊含著希望的核心。」――艾倫‧摩爾斯(Alan Moores),《書單》星級評論

「《消失的餐盤》呈現兼容並蓄的案例研究,是場對食物的禮讚……薩拉迪諾在他的冒險中發現人們與食物有著深入的靈魂連結。這本書描寫的不是我們平常對於『美食家』會有的聯想,例如沉溺美食、珍饈佳餚,而是一種崇敬的形式……令人著迷。」――莫莉‧楊(Molly Young),《紐約時報》

「令人印象深刻的研究……薩拉迪諾把這些主題帶進他的生活中,甚至在尋找這些稀有而重要的食物時,與當地人一起用餐。他的描寫令人回味無窮,並為保育這些食物提供了烹飪案例。」――漢娜‧華勒斯(Hannah Wallace),《華盛頓郵報》

「丹‧薩拉迪諾講述了瀕危食品的故事,號召所有人在為時已晚前保護世界的多樣性。但這也是一本充滿樂觀精神的書,描寫了人們畢生致力於拯救必須保存的植物、動物、風味和食品知識的全球運動的能量。」――愛麗絲‧沃特斯(Alice Waters),知名廚師、暢銷作家

「這本鼓舞人心的書探討了急迫的議題,是為數不多讓我起雞皮疙瘩的美食書籍。《消失的餐盤》是一封寫給我們享用的多樣食物的情書。一個充滿失落和希望的故事。」――比‧威爾遜(Bee Wilson),《華爾街日報》「餐桌談話(Table Talk)」專欄作者

「極其重要的作品。如果我們將食物供應的控制權交給工業技術,我們不僅會失去文化遺產和良好的品味,還會失去以可持續、本地化和有意義的方式養活自己的能力。丹‧薩拉迪諾傳達的不是對過去飲食的絕唱,而是行動號召,每個關心食物的人都應該閱讀這本書。」――肯‧阿爾巴拉(Ken Albala),太平洋大學歷史學教授

「《消失的餐盤》對瀕臨滅絕的食物進行了詳盡的研究,引人入勝。作為對生物多樣性和文化創造力的研究,它傳達的訊息令人震驚,但又充滿希望。」――保羅‧弗里德曼(Paul Freedman),耶魯大學教授、《改變美國的十家餐廳(Ten Restaurants that Changed America)》作者

「這是一本巨作,傳達了一個簡單的訊息:我們都需要更加關注我們正在吃(和不再吃)的食物。在我們吃下的所有食物背後,都存在著人、地方和故事。當我們失去食物的多樣性,也會威脅生產地與生產者的文化和歷史。隨著世界日漸同質化,保護這些事物――保持多樣性――非常重要。丹‧薩拉迪諾成功強調了這件事的急迫性,同時也激勵人們相信,我們仍可能扭轉局勢。」 ――尤塔姆‧奧托倫吉(Yotam Ottolenghi),知名英國廚師、暢銷美食作家

「我長久以來一直很欽佩丹‧薩拉迪諾的新聞事業,他擁有廣闊的視野與熱情。同樣的特質也展現在他的第一本書《消失的餐盤》中,這本書描寫全球瀕臨滅絕的食物和飲食文化,十分鼓舞人心。每個關心自己在吃什麼的人都會想知道食物的故事。」――哈羅德‧馬基(Harold McGee),美國作家、食品科學與烹飪的化學、歷史學家

★Amazon編輯精選最佳非小說類選書

★Amazon 4.6星、權威書評網站Goodreads 4.29高分好評

榮獲詹姆斯‧比爾德獎、英國食品作家協會獎、弗南梅森餐飲獎、珍‧葛里森信託獎的BBC資深飲食記者丹‧薩拉迪諾 傾力巨作

不論是在台北、倫敦、洛杉磯或里約熱內盧,

我們都能吃到壽司、咖哩、披薩和麥當勞,

看似方便多元,其實顯示人類正面臨史無前例的飲食同質化危機。

人類曾經食用約六千種植物,如今只剩下九種被當作主食,世界各地的作物與牲畜品種大同小異。我們發現了更多驚人的事實:

全球過半數乳酪是用同一家公司生產的細菌和酵素製造

無論是美國還是中國,大部分豬肉都產自單一基因品種

即使有多達一千五百種不同的香蕉,香芽蕉卻壟斷全球香蕉市場

屢獲殊榮的BBC資深飲食記者丹‧薩拉迪諾在本書中指出,在過去一個世紀裡,人類的食物種類正急劇下降,成千上萬種食材正步向絕跡。

單一化作物缺乏抵抗力與適應力,一旦面臨極端氣候變化或病蟲害蔓延,將嚴重威脅糧食安全。

請跟隨丹的腳步,環遊全球,深入產地,認識三十四種食物的起源與歷史,見識當地居民耕種、採集、狩獵、烹飪這些食材的迷人故事,以及人們是如何蒐集、保存、復育稀有品種,致力於守護物種多樣性。

本書描繪了打造永續糧食系統的藍圖,邀請你改變對食物的想法和行動,從選擇三餐開始,拯救自己所在地區的瀕危食物,走向味覺、文化與生態都依然豐富繁盛的未來。

▌各界推薦──

余宛如|《明日的餐桌》作者

徐仲|食材文化研究家

番紅花|飲食生活作家

童儀展|食力foodNEXT創辦人暨總編輯

楊語芸|上下游新聞總編輯

(依姓名筆劃排列)

▌全球盛讚──

「《消失的餐盤》講述了數十種瀕臨滅絕的食物的故事,並為拯救它們提出了合理的理由,其中念舊和感傷只占了很小的部分。薩拉迪諾就像十八歲的背包客一樣滿懷熱情志願,他願意走訪偏遠地區,那裡可不是美食作家平常會去的地方。這是一本深刻的人文書籍,薩拉迪諾對地方與事物的觀察與描述如同攝影般精細。」――皮特‧威爾斯(Pete Wells),《紐約時報》書評

「引人入勝……對傳統食物的愉快探索,同時也傳達了嚴峻的警告:我們種植的時間已所剩不多。」――《柯克斯評論》星級評論

「我們所有人正以不同程度經歷氣候變遷的漩渦,薩拉迪諾帶來了更多壞消息,同時播下了一些好消息……一個令人深感悲傷、過於熟悉的故事,卻蘊含著希望的核心。」――艾倫‧摩爾斯(Alan Moores),《書單》星級評論

「《消失的餐盤》呈現兼容並蓄的案例研究,是場對食物的禮讚……薩拉迪諾在他的冒險中發現人們與食物有著深入的靈魂連結。這本書描寫的不是我們平常對於『美食家』會有的聯想,例如沉溺美食、珍饈佳餚,而是一種崇敬的形式……令人著迷。」――莫莉‧楊(Molly Young),《紐約時報》

「令人印象深刻的研究……薩拉迪諾把這些主題帶進他的生活中,甚至在尋找這些稀有而重要的食物時,與當地人一起用餐。他的描寫令人回味無窮,並為保育這些食物提供了烹飪案例。」――漢娜‧華勒斯(Hannah Wallace),《華盛頓郵報》

「丹‧薩拉迪諾講述了瀕危食品的故事,號召所有人在為時已晚前保護世界的多樣性。但這也是一本充滿樂觀精神的書,描寫了人們畢生致力於拯救必須保存的植物、動物、風味和食品知識的全球運動的能量。」――愛麗絲‧沃特斯(Alice Waters),知名廚師、暢銷作家

「這本鼓舞人心的書探討了急迫的議題,是為數不多讓我起雞皮疙瘩的美食書籍。《消失的餐盤》是一封寫給我們享用的多樣食物的情書。一個充滿失落和希望的故事。」――比‧威爾遜(Bee Wilson),《華爾街日報》「餐桌談話(Table Talk)」專欄作者

「極其重要的作品。如果我們將食物供應的控制權交給工業技術,我們不僅會失去文化遺產和良好的品味,還會失去以可持續、本地化和有意義的方式養活自己的能力。丹‧薩拉迪諾傳達的不是對過去飲食的絕唱,而是行動號召,每個關心食物的人都應該閱讀這本書。」――肯‧阿爾巴拉(Ken Albala),太平洋大學歷史學教授

「《消失的餐盤》對瀕臨滅絕的食物進行了詳盡的研究,引人入勝。作為對生物多樣性和文化創造力的研究,它傳達的訊息令人震驚,但又充滿希望。」――保羅‧弗里德曼(Paul Freedman),耶魯大學教授、《改變美國的十家餐廳(Ten Restaurants that Changed America)》作者

「這是一本巨作,傳達了一個簡單的訊息:我們都需要更加關注我們正在吃(和不再吃)的食物。在我們吃下的所有食物背後,都存在著人、地方和故事。當我們失去食物的多樣性,也會威脅生產地與生產者的文化和歷史。隨著世界日漸同質化,保護這些事物――保持多樣性――非常重要。丹‧薩拉迪諾成功強調了這件事的急迫性,同時也激勵人們相信,我們仍可能扭轉局勢。」 ――尤塔姆‧奧托倫吉(Yotam Ottolenghi),知名英國廚師、暢銷美食作家

「我長久以來一直很欽佩丹‧薩拉迪諾的新聞事業,他擁有廣闊的視野與熱情。同樣的特質也展現在他的第一本書《消失的餐盤》中,這本書描寫全球瀕臨滅絕的食物和飲食文化,十分鼓舞人心。每個關心自己在吃什麼的人都會想知道食物的故事。」――哈羅德‧馬基(Harold McGee),美國作家、食品科學與烹飪的化學、歷史學家

作者簡介

【作者簡介】

丹‧薩拉迪諾(Dan Saladino)

著名的飲食記者,在 BBC 工作已逾25年。

十多年來,他周遊世界,從偏遠巴爾幹半島山腳下生產的起司到中國南方種植的特殊水稻品種,記錄瀕臨滅絕的食物的故事。

他的著作榮獲詹姆斯‧比爾德獎、英國食品作家協會獎、弗南梅森餐飲獎、珍‧葛里森信託獎。

【譯者簡介】

馮郁庭

臺北大學應用外語學系、中興大學外文研究所畢業。現從事遊戲翻譯及軟體中文化,兼職書籍翻譯。

丹‧薩拉迪諾(Dan Saladino)

著名的飲食記者,在 BBC 工作已逾25年。

十多年來,他周遊世界,從偏遠巴爾幹半島山腳下生產的起司到中國南方種植的特殊水稻品種,記錄瀕臨滅絕的食物的故事。

他的著作榮獲詹姆斯‧比爾德獎、英國食品作家協會獎、弗南梅森餐飲獎、珍‧葛里森信託獎。

【譯者簡介】

馮郁庭

臺北大學應用外語學系、中興大學外文研究所畢業。現從事遊戲翻譯及軟體中文化,兼職書籍翻譯。

序

前言

土耳其東部有一片金黃燦爛的原野隨著山勢綿延,我正在此地探究一樣瀕危物種,該物種的祖先遷徙至此的時間已不可考,但在歷經數百萬年的演化後,它們已成為當地住民生活中的一部分,遺憾的是,這個物種即將從地球上消失。當地農夫無奈嘆道:「只剩幾片田地在栽種,這些作物將來隨時都有可能會絕種。」沒錯,這瀕臨滅絕的物種不是珍稀鳥類或其他野生動物,而是一種小麥。地球物種滅絕的事實無論何時何地都在上演,而這裡的小麥物種似乎也難逃這樣的結局,雖然它並未受到人們太多的關注,但我認為有必要深入探討它的故事。

這片麥田長得高大茂盛,當微風吹過,麥穗如海浪般隨風擺動,看來是收割時間到了。對多數人來說,大部分麥田看起來都差不多,但卡沃加(Kavilca)的小麥顯然並不一樣。這種雙粒小麥品種為東安納托利亞高原(Anatolian)染上一層金黃的蜂蜜色,它們在地球上存續的時間長達四百個世代(約一萬年),屬於最早被人類栽種的糧食作物之一,如今卻變得極為罕見。

令人疑惑的是,地球上除了南極洲外,各地均廣泛種植小麥,明明隨處可見,怎麼會說它們瀕臨滅絕呢?答案與品種有關,如今多數小麥品種正面臨著滅絕的危機,而這些品種具備的正是我們防治農作物病蟲害、應對氣候變遷所需要的特性。卡沃加小麥正瀕臨絕種,見微知著,意味著許多可食用作物正走向大規模滅絕。世界糧食作物的多樣性逐漸減少,而多樣性正是人類幾千年來遵循的自然法則。根據歷史記載,小麥品種數量曾高達數千種,且各品種的外型、生長環境及烹調的方式都不盡相同,直到二十一世紀,地球上的小麥品種已寥寥無幾。無論是印度旁遮普(Punjab)、美國愛荷華(Iowa),還是南非西開普省(Western Cape)、英國東英吉利(East Anglia),現今世界各地麥田栽種的品種日趨單一,同樣的劇本也在發生在其他糧食作物上,並且消亡的速度是與日俱增。

我們生活的各種面向正趨向同質化,無論身在何處,我們都能在同類型的商店看到相同的品牌,買到相同的產品。飲食也不例外,我們已經可以在任何地方吃到同樣的東西。你可能會說:「不對吧,我吃的食物種類比我父母或祖父母還多。」就某種層面來說,確實如此,無論你在倫敦、洛杉磯還是利馬,一天之內就能吃到壽司、咖哩和麥當勞,嘗一口酪梨、香蕉或芒果,還能喝一口可口可樂、百威啤酒或是知名品牌的瓶裝水。我們能選擇的食物乍看似乎千變萬化,但細看會發現其實同質性極高,世界各地所能購買和吃到的食物大同小異。

我們面對的現狀是:全球大部分農作物種子是由四大企業掌控;全球過半數乳酪是用同一家公司生產的細菌和酵素製造;全球四分之一的啤酒來自同一間釀酒廠;無論是美國還是中國,大部分豬肉都產自單一基因品種;還有最為人熟知的──即使有多達一千五百種不同的香蕉,但香芽蕉(Cavendish)卻壟斷全球香蕉市場。香芽蕉為單一基因複製的作物,其種植面積極為廣大,往往要從飛機上眺望或是透過衛星空拍,才能一覽產地全貌。

世界三大糧食作物小麥、稻米及玉米的基因一致性前所未見。人類的飲食習慣在過去一百五十年(約歷經六代人)來所發生的變化,比過去一百萬年(約歷經四萬代人)還多。半個世紀以來,由於貿易、科技和企業力量的驅動,這些飲食變化擴展到了世界各地。我們的生活方式和飲食習慣正經歷一場空前的實驗性變革。

人類物種的演化從採集狩獵維生,到後來轉變成農耕社會,我們的飲食發生了巨大的變化。食物就是人們所在地種植的產物,農作物需要適應特定的環境,不僅取決於當地的氣候、土壤、水源甚至是海拔高度,也取決於當地居民的農業知識和飲食偏好。農民留下的種子、人們種植的蔬果、飼養的動物、烘烤的麵包、生產的乳酪以及製作的飲料,都保存並傳承了這種多樣性。

在物種多樣性正逐漸趨於同質性的狀況下,卡沃加小麥幸運地存活下來,但也正面臨滅絕危機。和本書所介紹的其他瀕危作物一樣,其發展歷史十分獨特,存在於世界上某個特定地區,與當地人民的生活息息相關。我在土耳其北部的村莊布帕克(Büyük Çatma)偶然接觸到這種小麥,早在一萬兩千年前的史前部落就有農民開始在這片土地上種植,而後經歷了羅馬帝國、鄂圖曼帝國、蘇聯和土耳其等不同政權的統治,卡沃加小麥一直是當地人賴以為生的食物來源。如今,這種已完全適應當地環境且風味獨特的穀物正瀕臨滅絕,還有成千上萬的作物也是如此。我們都應該去了解它們的故事和消亡的原因,不僅僅是為了探尋食物背後的歷史脈絡,或是出於對烹飪食材的好奇,而是因為這攸關我們人類的存亡。

在土耳其安納托力亞(Anatolia)東部,我看著農夫在田裡收割最後一批卡沃加小麥,此時已是日落時分。這位農夫說:「明年我還想繼續種卡沃加,但鄰居會不會繼續種就很難說了。」我親眼目睹了長達數千年的故事將要畫下句點,我雖深感榮幸,卻又無比悲傷。

我曾擔任近十年的《英國廣播公司》(BBC)美食記者,報導過許多食物背後的故事。雖然是偶然進入這個領域,但我很快地發現,透過食物來了解這個世界的運作是最美好的事情。飲食讓我們知道驅動人類變化的力量來自何處,解釋了歷史上諸多衝突和戰爭,也展現出人類創造發明的能力,影響著帝國的興衰,並揭示災難的誘因和後果,這些都彰顯出食物故事的重要性。

我進入食品新聞領域時,正值二零零八年金融危機,全世界都在關注著席捲銀行體系的金融海嘯。與此同時也爆發了一場重大的糧食危機,小麥、稻米及玉米的價格飆升至歷史新高,國際市場價格幾乎翻了三倍,這波漲勢導致全球數千萬人承受飢餓煎熬,且局勢越發緊張,並引爆了後來的「阿拉伯之春」(Arab Spring),人民的抗爭讓突尼西亞和埃及政府被推翻,敘利亞也因此受到影響而爆發劇烈衝突。幾十年來,人們第一次正視未來的糧食問題。目前全球約有七十五億人口,預計到了二零五零年數量將達到一百億。農業科學家指出,到二零五零年以前,全球的糧食生產量也需提升百分之七十,才能應付人口的快速增長,而在這種情況下,奢求糧食作物的多樣性似乎成了一種妄想。如今,我們正逐漸意識到物種多樣性對人類的未來是何等重要。

聯合國在二零一九年九月於紐約總部召開的聯合國氣候行動峰會上,可以看出人們的想法已出現轉變。時任乳製品生產巨擘的達能集團(Danone)執行長范易謀(Emmanuel Faber)告訴與會的商界領袖及政界人士,上個世紀以來所建立的全球食物體系已至窮途末路。他說:「我們以為透過科學就能改變生命循環的周期和規律。」這樣就能靠著栽種單一作物來養活更多的人,也能將世界上大部分的食物供應建立在少數幾種作物上,但這樣的做法已徹底失敗。他進一步說道:「過去我們一直在殘害各種作物的生命,現在我們必須想辦法恢復他們的多樣性。」

范易謀的承諾得到了全球二十家食品大廠的支持,包括聯合利華(Unilever)、雀巢(Nestlé)、瑪氏(Mars)和家樂氏(Kellogg)等幾家企業,他們的食品在全球的銷售額達五千億美元。他進一步表示,世界正迫切需要恢復農業作物多樣性,我們需要拯救瀕危的傳統農作物。在這次峰會上,范易謀還表達了自己的擔憂,部分乳製品產業所採用的乳牛百分之九十九都是單一品種的荷蘭牛(Holstein)。他說道:「現在的全球食物體系過於單一,已完全喪失了物種多樣性。」

這些企業皆曾是飲食同質化的推手,連他們都開始擔憂多樣性消失,那我們就更要注意了。事已至此,我們才意識到問題的嚴重性,但只要我們有所行動,就仍有挽回的餘地。

物種多樣性喪失已是全球一大危機,本書所介紹的瀕危食物僅僅是冰山一角。不只熱帶雨林的物種多樣性逐漸減少,各地田野及農場的作物也面臨同樣問題。不過,食物的「物種多樣性」究竟意味著什麼?部分答案顯現於北極圈內的挪威斯瓦爾巴群島(Svalbard)上一條深達一百三十五公尺的隧道盡頭。科學家在此建造了一座全球最大的「種子貯藏庫」,存放著數以百萬計的種子,記錄了數千年來的農業歷史。這些種子大多是各國政府機構寄存在斯瓦巴群島,也有些是各地原住民為保存其瀕臨滅絕的珍貴傳統食物而送來此地,保存了物種多樣性的其中一個面向:遺傳多樣性,也就是自人類發展農業以來,世界各地農民創造的物種變異。種子庫收藏超過一千種不同的農作物,包括十七萬個獨特品種的水稻、三萬九千種玉米、兩萬一千種馬鈴薯和三萬五千種小米的種子樣本(還有這些作物的野生近緣種),全都以攝氏零下十八度的低溫保存。倉庫內存放了二十一萬三千種不同的小麥,卡沃加小麥只是其中之一。雖然將種子保存在貯藏庫的做法與直接種植在土壤中的方式仍有差異,但這代表我們已經意識到多樣性的重要,同時也是為人類的未來留下後路。

除了斯瓦爾巴群島的種子貯藏庫,全球許多大學和機構也都致力於保存物種多樣性。舉例來說,英國肯特郡布羅格代爾(Brogdale)的「國立水果收藏中心」 (National Fruit Collection)有兩千多種蘋果,而加州大學河濱分校(University of California Riverside)則收藏了一千多種不同的柑橘品種。在國際各研究機構的努力下,面臨滅絕風險的八千多種牛、羊、豬等地方牲畜品種得以保存下來。全球有如此多樣化的動植物,而我們的食物供應種類卻大幅減少,甚至只依賴單一或少數幾個品種。

大自然賜予我們資源,再經由人類之手篩選培育,變化出豐富多樣的物種,造就出蓬勃發展的飲食文化。在土耳其東部的村莊布帕克,冬季極為寒冷潮濕,農夫在此種植卡沃加小麥已有數千年的歷史,因為相較其他作物,它可以在這樣艱困的氣候下維持較高的糧食產量,更有無數廚師不斷嘗試用各種料理方式,讓這種穀物發揮其獨特的口感和風味,創造出所謂的在地飲食文化。縱觀人類歷史,所有群體都曾發展出屬於自己的卡沃加食譜,因為食物是我們維持生命所需,不僅能塑造身分認同,更進而啟發不同的宗教儀式,例如中美洲有玉米之神的祭拜儀式,以及南亞地區人民相信橘子能驅除惡靈。無論是植物抑或動物,都是大自然獨特的遺傳資源,在經過長時間的演化後,他們已經能適應世界上某個角落的環境條件。卡沃加小麥並不是特例,類似的故事正在世界各地不斷上演,斯瓦爾巴群島上收藏的每一粒種子、尚未消失的古生物品種,以及遵循古法製作的乳酪和麵包,皆是人類歷史的一部分,卻也面臨著消失的危機。

食物多樣性喪失、許多食物瀕臨滅絕的情形,都並非偶然發生,而是人為因素。農作物多樣性在第二次世界大戰後的數十年裡損失最為慘重,當時數百萬人遭受飢餓之苦,為了拯救他們免於挨餓,農業科學家找到了大規模生產水稻和小麥等穀物的方法。為了種植更多的糧食作物,彌補全球糧食短缺,少數幾個超高產的新品種取代了成千上萬的傳統品種。人們也透過增加農業化學品的用量、加強灌溉、研究新的基因技術來確保糧食生產,這一系列措施後來稱為「綠色革命」(Green Revolution),起初確實有相當好的成效。

因為「綠色革命」,使糧食產量增加了兩倍,地球人口數也在一九七零年至二零二零年間成長一倍之多。然而,「綠色革命」所留下的環境汙染、破壞既有飲食文化的影響則幾乎被略而不談(雖然我們總有一天仍要面對)。就如同投資組合不夠多元化時,越容易受到風險衝擊一樣,當科學家培育出更多的同質品種時,也會損害農作物的抗害能力。當全球食物體系僅僅依賴少數幾種作物,甚至是幾樣極少數品種時,一旦發生蟲害或極端氣候,將面臨極大的風險。

卡沃加這種古老小麥長得比常見的現代小麥品種都還要高,雖然小麥田會隨風搖晃,看似非常脆弱,但其實是自然演化下的成果。隨著小麥生長,較長的莖稈能讓麥穗與土壤之間保持一定距離,避免接觸大多棲息於土壤的植物病菌,其中有一種極具毀滅性的病菌「禾谷鐮刀菌」(Fusarium graminearum)正在歐洲、亞洲和美洲蔓延,穀物一旦感染,便會產生對人跟動物有害的真菌毒素,直接導致數百萬噸的小麥收穫報銷,令人遺憾的是,當這病菌侵入麥田後,幾乎無法根除。

這種真菌所引起的小麥赤黴病(Fusarium head blight)每年造成高達數十億美元的農業損失,並且對糧食安全構成嚴重威脅。現代小麥的基因比古代小麥更容易遭受這種真菌的危害,與其他蔓延全球的多數作物病害一樣,這個問題越發嚴重,再加上近年氣候極端變化,高溫高濕的天氣更加速了真菌的傳播。雖然「綠色革命」是以科學為基礎,卻將自然生態系統過度簡化,甚至適得其反。我們種下了一片又一片同品種的小麥,卻拋棄了成千上萬個適應性強、恢復力高的品種。我們一再地遺忘它們的寶貴特性,當它們將永遠消失時,我們才漸漸地認知到自己的錯誤,也才領悟前人的智慧。

卡沃加小麥只是其中一例,但與本書所介紹的其他食物一樣,闡明了農業、食物、環境、飲食和健康之間相互依賴、密不可分的關係。物理學家巴拉巴西(Albert-László Barabási)是人造和自然複雜網路的研究權威,他認為二十世紀的科學研究採用了「化約論 」(Reductionism)立場,我們自以為聰明,相信人類能夠破解大自然奧祕無窮,然後凌駕於自然之上。我們確實善於理解自然界的各個組成部分,但常常未能將其視為一個整體。巴拉巴西說,就像是孩子拆解了心愛的玩具,卻不知道該如何把玩具再組裝回去,因此採用化約論方法時,「大自然的複雜性就像一堵高牆,讓我們一再碰壁」。

本書提到的瀕危作物在科學化約論盛行之前便已存在許久,這些食物不只提供人體所需熱量,更促進了我們與大自然和諧共生。舉例來說,德國南部阿爾卑斯山一帶曾廣泛種植一種不起眼的豆類「施瓦本扁豆」(Alb-Leisa),風味獨特而深受喜愛,也因為這種扁豆能滋養山坡地較為貧瘠的土壤,成為適合當地居民種植的糧食作物。再舉個例子,墨西哥瓦哈卡州(Oaxaca)山區村莊有一種稀有的玉米品種,會分泌一種富含醣類的黏液,所以不需要施肥就能長得很好。科學家認為這種黏液有助於降低以化石燃料作為原料的化肥用量,減少農業對化肥的依賴。世界上許多農作物的構成都精細且複雜,對於其中奧祕的探索,現代科學家也才剛起步而已。

長久以來,人類食用的植物約有六千種,但現在世界上大多數人吃的只有九種,其中光是稻米、小麥和玉米這三種就占了人類所有卡路里攝取量的一半。再加上馬鈴薯、大麥、棕櫚油、大豆和糖(甜菜和甘蔗),就供給了人類百分之七十五的熱量。自綠色革命以來,我們吃了更多精製穀物、植物油、糖和肉類,我們餐桌上的食物與產地越來越遙遠。成千上萬種作物瀕臨滅絕或已經滅絕,而少數幾種作物占據了主導地位。比方說,中國人早在數千年前就開始栽種大豆,而一九七零年代以前,大豆在亞洲以外還鮮為人知,如今卻成了全球貿易量數一數二的農產品。大豆被用於餵養豬、雞、牛和養殖魚,這些動物又反過來被端上人類的餐桌,也就是說,大豆在幾十億人日益同質化的飲食中扮演著至關重要的角色。人在過去兩百萬年的演化中,從來沒有像現在這樣,世界各地的飲食都發生了轉變,而且是變得一致。當這種現象浮現時,我們才了解到,維持多樣性同時也是在保護我們自身的健康,因為人體內腸道菌群(數以萬億計的細菌、真菌和微生物)越豐富越好,而飲食多樣化則有助於讓腸道菌群更加豐富多元。

雖然我們很難從考古研究勾勒出幾千年、甚至幾萬年前人類飲食的完整樣貌,但古代人的飲食確實遠比我們多數人的飲食來得豐富多樣。一九五零年,丹麥西部日德蘭半島(Jutland Peninsula)的工人在挖掘泥炭作業時發現了一具外觀完整的屍體,儘管在潮濕的沼澤環境仍保存相當完好,最初還被誤認爲是最近一起謀殺案的受害者,然而死者其實是一名兩千五百年前遭處決(或獻祭)的男性,其胃裡還殘留著來不及消化的大麥、亞麻等四十種植物種子熬煮成的粥,這些植物種子有一些是從野外採集而來。生活在今日非洲東部的哈扎人(Hadza)是世界僅存幾個以狩獵採集維生的原始部落。野外八百多種動植物都是他們潛在的食物來源,包括許多種塊莖、漿果、葉子、小型哺乳動物、大型獵物、鳥類和各種蜂蜜,仍保有早期人類飲食方式的影子。雖然我們無法在工業化的世界裡複製他們的飲食方式,但仍可以向他們借鑒。

除了營養和基因方面的損失,食物滅絕也間接導致許多文化消失。幾千年來,人們發掘了無數種食材搭配和料理手法,諸如烹煮、烘烤、發酵、煙燻、乾燥及蒸餾。無論是乳酪的製作方法還是肉品的保存技術,世界上很多傳統美食的手藝和古老知識都逐漸失傳,每一道美食都承載著文化中很重要的一部分,連帶著這些文化也跟著消失。我們視繪畫、雕塑、教堂和寺廟為人類創造力和想像力的展現,但我們也應該關注本書提到的這些瀕危作物,無論是中國西南地區的紅嘴糯米、阿爾巴尼亞咒山(Accursed Mountains)的稀有乳酪,還是敘利亞西部的傳統糕點,這些食物全都是歷代廚師和農民發揮想像力,共同創造出的智慧結晶。

本書並不是要倡導大家回歸過去的飲食方式,但我認為確實有必要好好思考一下,人類可以從過去學到些什麼,好讓我們能在這個地球上持續生存下去。我們目前的糧食系統正在加速地球的毀滅,一百萬種動植物現在面臨著滅絕的威脅。我們大規模砍伐森林並改種大量單一作物,然後每天燒掉幾百萬桶石油來製造肥料,施用於作物。而海洋方面,我們已經顯著地改變了百分之九十的海洋生態,不受人類活動影響的海洋荒野(marine wilderness)就快消失殆盡。我們超支取用河水和地下水,供應綠色革命耕作系統所需的大量灌溉用水,我們的食物既是破壞多樣性的元兇,同時也是受害者,地球約有四分之一的地表生產力受到嚴重影響,阻礙糧食增產,現代人的做法無疑是竭澤而漁。

我不敢說拯救瀕危食物一定能解決所有問題,但我相信這會是一種辦法。舉例來說,六稜大麥(Bere Barley)完全適應了蘇格蘭奧克尼群島(Orkney)的惡劣環境,無需肥料或其他農藥就能生長;法羅群島(Faroe Islands)的發酵風乾羊肉(Skerpikjøt) 讓我們看到人與動物的關係有了多大的轉變,並且有必要再次改變;鮮嫩多汁又富含營養的根莖類植物山藥雛菊(Murnong)曾盛產於澳洲南部,這種植物的存在證明了我們可以向原住民學習如何在飲食方面與大自然和諧共處。

許多人認為,解決食物問題的唯一解答不在於回歸更加多樣化的糧食系統,而是發起第二次綠色革命,主要是利用生物技術進行基因改造和基因編輯,但這種方式還是會需要仰賴這些瀕危物種的基因,因為很多瀕臨滅絕的動植物具備了抗乾旱、抵禦病害、因應氣候變遷和改善人類飲食品質所需的遺傳基因,所以許多植物育種學家與食品科學家也紛紛投入拯救多樣性的行列。無論選哪條路,我們都不能讓這些作物滅絕。

「瀕危」和「瀕臨滅絕」的概念通常用於野生動植物。國際自然保育聯盟(IUCN)於一九六零年代開始編製瀕危物種紅色名錄(在我撰寫本文時約有十萬五千種),按嚴重程度對其中的動植物進行分級,並著重強調了面臨滅絕風險的物種(近三萬種)。

一九九零年代中期在義大利北部皮埃蒙特(Piedmontese)的小鎮普拉(Bra),有一群人意識到當地的農作物、動物品種和傳統菜餚正逐漸消失,於是在記者卡羅‧佩屈尼(Carlo Petrini)的帶領下成立國際慢食組織(Slow Food),開始了「品味方舟」(The Ark of Taste)計畫,這就像專門針對食物的紅色名錄,每個人都可以上網提名瀕臨滅絕的食物,經過審查就有機會列入方舟的保存項目。該組織提倡「抵制現代社會瘋狂的『快節奏』生活,擺脫單調乏味的『速食』,並且重新發掘在地美食的豐富和風味」。一旦某種食物、某地產物或作物瀕臨滅絕,那麼與其對應的當地生活方式、知識技能、地方經濟和生態系統也會受到威脅。當慢食組織登高一呼,隨即獲得世界各地的農民、廚師和社會運動人士的熱烈迴響,紛紛開始把自己知道的瀕危食物登錄方舟名單。

品味方舟是本書的靈感來源,在我寫書時已收錄了一百三十個國家的總共五千三百一十二種食物,另外還有七百六十二種食品正在審查當中。書中會介紹很多致力於保護瀕危作物的人,包括開篇那位向我展示稀有卡沃加麥田的農民,你所在的地區可能也有不少為拯救瀕危作物而努力的人。這些作物對人們來說,不僅是維生而已,它們還承載著歷史、身分認同、樂趣、文化、地理、遺傳學、科學、創造力和工藝,還有我們的未來。

土耳其東部有一片金黃燦爛的原野隨著山勢綿延,我正在此地探究一樣瀕危物種,該物種的祖先遷徙至此的時間已不可考,但在歷經數百萬年的演化後,它們已成為當地住民生活中的一部分,遺憾的是,這個物種即將從地球上消失。當地農夫無奈嘆道:「只剩幾片田地在栽種,這些作物將來隨時都有可能會絕種。」沒錯,這瀕臨滅絕的物種不是珍稀鳥類或其他野生動物,而是一種小麥。地球物種滅絕的事實無論何時何地都在上演,而這裡的小麥物種似乎也難逃這樣的結局,雖然它並未受到人們太多的關注,但我認為有必要深入探討它的故事。

這片麥田長得高大茂盛,當微風吹過,麥穗如海浪般隨風擺動,看來是收割時間到了。對多數人來說,大部分麥田看起來都差不多,但卡沃加(Kavilca)的小麥顯然並不一樣。這種雙粒小麥品種為東安納托利亞高原(Anatolian)染上一層金黃的蜂蜜色,它們在地球上存續的時間長達四百個世代(約一萬年),屬於最早被人類栽種的糧食作物之一,如今卻變得極為罕見。

令人疑惑的是,地球上除了南極洲外,各地均廣泛種植小麥,明明隨處可見,怎麼會說它們瀕臨滅絕呢?答案與品種有關,如今多數小麥品種正面臨著滅絕的危機,而這些品種具備的正是我們防治農作物病蟲害、應對氣候變遷所需要的特性。卡沃加小麥正瀕臨絕種,見微知著,意味著許多可食用作物正走向大規模滅絕。世界糧食作物的多樣性逐漸減少,而多樣性正是人類幾千年來遵循的自然法則。根據歷史記載,小麥品種數量曾高達數千種,且各品種的外型、生長環境及烹調的方式都不盡相同,直到二十一世紀,地球上的小麥品種已寥寥無幾。無論是印度旁遮普(Punjab)、美國愛荷華(Iowa),還是南非西開普省(Western Cape)、英國東英吉利(East Anglia),現今世界各地麥田栽種的品種日趨單一,同樣的劇本也在發生在其他糧食作物上,並且消亡的速度是與日俱增。

我們生活的各種面向正趨向同質化,無論身在何處,我們都能在同類型的商店看到相同的品牌,買到相同的產品。飲食也不例外,我們已經可以在任何地方吃到同樣的東西。你可能會說:「不對吧,我吃的食物種類比我父母或祖父母還多。」就某種層面來說,確實如此,無論你在倫敦、洛杉磯還是利馬,一天之內就能吃到壽司、咖哩和麥當勞,嘗一口酪梨、香蕉或芒果,還能喝一口可口可樂、百威啤酒或是知名品牌的瓶裝水。我們能選擇的食物乍看似乎千變萬化,但細看會發現其實同質性極高,世界各地所能購買和吃到的食物大同小異。

我們面對的現狀是:全球大部分農作物種子是由四大企業掌控;全球過半數乳酪是用同一家公司生產的細菌和酵素製造;全球四分之一的啤酒來自同一間釀酒廠;無論是美國還是中國,大部分豬肉都產自單一基因品種;還有最為人熟知的──即使有多達一千五百種不同的香蕉,但香芽蕉(Cavendish)卻壟斷全球香蕉市場。香芽蕉為單一基因複製的作物,其種植面積極為廣大,往往要從飛機上眺望或是透過衛星空拍,才能一覽產地全貌。

世界三大糧食作物小麥、稻米及玉米的基因一致性前所未見。人類的飲食習慣在過去一百五十年(約歷經六代人)來所發生的變化,比過去一百萬年(約歷經四萬代人)還多。半個世紀以來,由於貿易、科技和企業力量的驅動,這些飲食變化擴展到了世界各地。我們的生活方式和飲食習慣正經歷一場空前的實驗性變革。

人類物種的演化從採集狩獵維生,到後來轉變成農耕社會,我們的飲食發生了巨大的變化。食物就是人們所在地種植的產物,農作物需要適應特定的環境,不僅取決於當地的氣候、土壤、水源甚至是海拔高度,也取決於當地居民的農業知識和飲食偏好。農民留下的種子、人們種植的蔬果、飼養的動物、烘烤的麵包、生產的乳酪以及製作的飲料,都保存並傳承了這種多樣性。

在物種多樣性正逐漸趨於同質性的狀況下,卡沃加小麥幸運地存活下來,但也正面臨滅絕危機。和本書所介紹的其他瀕危作物一樣,其發展歷史十分獨特,存在於世界上某個特定地區,與當地人民的生活息息相關。我在土耳其北部的村莊布帕克(Büyük Çatma)偶然接觸到這種小麥,早在一萬兩千年前的史前部落就有農民開始在這片土地上種植,而後經歷了羅馬帝國、鄂圖曼帝國、蘇聯和土耳其等不同政權的統治,卡沃加小麥一直是當地人賴以為生的食物來源。如今,這種已完全適應當地環境且風味獨特的穀物正瀕臨滅絕,還有成千上萬的作物也是如此。我們都應該去了解它們的故事和消亡的原因,不僅僅是為了探尋食物背後的歷史脈絡,或是出於對烹飪食材的好奇,而是因為這攸關我們人類的存亡。

在土耳其安納托力亞(Anatolia)東部,我看著農夫在田裡收割最後一批卡沃加小麥,此時已是日落時分。這位農夫說:「明年我還想繼續種卡沃加,但鄰居會不會繼續種就很難說了。」我親眼目睹了長達數千年的故事將要畫下句點,我雖深感榮幸,卻又無比悲傷。

我曾擔任近十年的《英國廣播公司》(BBC)美食記者,報導過許多食物背後的故事。雖然是偶然進入這個領域,但我很快地發現,透過食物來了解這個世界的運作是最美好的事情。飲食讓我們知道驅動人類變化的力量來自何處,解釋了歷史上諸多衝突和戰爭,也展現出人類創造發明的能力,影響著帝國的興衰,並揭示災難的誘因和後果,這些都彰顯出食物故事的重要性。

我進入食品新聞領域時,正值二零零八年金融危機,全世界都在關注著席捲銀行體系的金融海嘯。與此同時也爆發了一場重大的糧食危機,小麥、稻米及玉米的價格飆升至歷史新高,國際市場價格幾乎翻了三倍,這波漲勢導致全球數千萬人承受飢餓煎熬,且局勢越發緊張,並引爆了後來的「阿拉伯之春」(Arab Spring),人民的抗爭讓突尼西亞和埃及政府被推翻,敘利亞也因此受到影響而爆發劇烈衝突。幾十年來,人們第一次正視未來的糧食問題。目前全球約有七十五億人口,預計到了二零五零年數量將達到一百億。農業科學家指出,到二零五零年以前,全球的糧食生產量也需提升百分之七十,才能應付人口的快速增長,而在這種情況下,奢求糧食作物的多樣性似乎成了一種妄想。如今,我們正逐漸意識到物種多樣性對人類的未來是何等重要。

聯合國在二零一九年九月於紐約總部召開的聯合國氣候行動峰會上,可以看出人們的想法已出現轉變。時任乳製品生產巨擘的達能集團(Danone)執行長范易謀(Emmanuel Faber)告訴與會的商界領袖及政界人士,上個世紀以來所建立的全球食物體系已至窮途末路。他說:「我們以為透過科學就能改變生命循環的周期和規律。」這樣就能靠著栽種單一作物來養活更多的人,也能將世界上大部分的食物供應建立在少數幾種作物上,但這樣的做法已徹底失敗。他進一步說道:「過去我們一直在殘害各種作物的生命,現在我們必須想辦法恢復他們的多樣性。」

范易謀的承諾得到了全球二十家食品大廠的支持,包括聯合利華(Unilever)、雀巢(Nestlé)、瑪氏(Mars)和家樂氏(Kellogg)等幾家企業,他們的食品在全球的銷售額達五千億美元。他進一步表示,世界正迫切需要恢復農業作物多樣性,我們需要拯救瀕危的傳統農作物。在這次峰會上,范易謀還表達了自己的擔憂,部分乳製品產業所採用的乳牛百分之九十九都是單一品種的荷蘭牛(Holstein)。他說道:「現在的全球食物體系過於單一,已完全喪失了物種多樣性。」

這些企業皆曾是飲食同質化的推手,連他們都開始擔憂多樣性消失,那我們就更要注意了。事已至此,我們才意識到問題的嚴重性,但只要我們有所行動,就仍有挽回的餘地。

物種多樣性喪失已是全球一大危機,本書所介紹的瀕危食物僅僅是冰山一角。不只熱帶雨林的物種多樣性逐漸減少,各地田野及農場的作物也面臨同樣問題。不過,食物的「物種多樣性」究竟意味著什麼?部分答案顯現於北極圈內的挪威斯瓦爾巴群島(Svalbard)上一條深達一百三十五公尺的隧道盡頭。科學家在此建造了一座全球最大的「種子貯藏庫」,存放著數以百萬計的種子,記錄了數千年來的農業歷史。這些種子大多是各國政府機構寄存在斯瓦巴群島,也有些是各地原住民為保存其瀕臨滅絕的珍貴傳統食物而送來此地,保存了物種多樣性的其中一個面向:遺傳多樣性,也就是自人類發展農業以來,世界各地農民創造的物種變異。種子庫收藏超過一千種不同的農作物,包括十七萬個獨特品種的水稻、三萬九千種玉米、兩萬一千種馬鈴薯和三萬五千種小米的種子樣本(還有這些作物的野生近緣種),全都以攝氏零下十八度的低溫保存。倉庫內存放了二十一萬三千種不同的小麥,卡沃加小麥只是其中之一。雖然將種子保存在貯藏庫的做法與直接種植在土壤中的方式仍有差異,但這代表我們已經意識到多樣性的重要,同時也是為人類的未來留下後路。

除了斯瓦爾巴群島的種子貯藏庫,全球許多大學和機構也都致力於保存物種多樣性。舉例來說,英國肯特郡布羅格代爾(Brogdale)的「國立水果收藏中心」 (National Fruit Collection)有兩千多種蘋果,而加州大學河濱分校(University of California Riverside)則收藏了一千多種不同的柑橘品種。在國際各研究機構的努力下,面臨滅絕風險的八千多種牛、羊、豬等地方牲畜品種得以保存下來。全球有如此多樣化的動植物,而我們的食物供應種類卻大幅減少,甚至只依賴單一或少數幾個品種。

大自然賜予我們資源,再經由人類之手篩選培育,變化出豐富多樣的物種,造就出蓬勃發展的飲食文化。在土耳其東部的村莊布帕克,冬季極為寒冷潮濕,農夫在此種植卡沃加小麥已有數千年的歷史,因為相較其他作物,它可以在這樣艱困的氣候下維持較高的糧食產量,更有無數廚師不斷嘗試用各種料理方式,讓這種穀物發揮其獨特的口感和風味,創造出所謂的在地飲食文化。縱觀人類歷史,所有群體都曾發展出屬於自己的卡沃加食譜,因為食物是我們維持生命所需,不僅能塑造身分認同,更進而啟發不同的宗教儀式,例如中美洲有玉米之神的祭拜儀式,以及南亞地區人民相信橘子能驅除惡靈。無論是植物抑或動物,都是大自然獨特的遺傳資源,在經過長時間的演化後,他們已經能適應世界上某個角落的環境條件。卡沃加小麥並不是特例,類似的故事正在世界各地不斷上演,斯瓦爾巴群島上收藏的每一粒種子、尚未消失的古生物品種,以及遵循古法製作的乳酪和麵包,皆是人類歷史的一部分,卻也面臨著消失的危機。

食物多樣性喪失、許多食物瀕臨滅絕的情形,都並非偶然發生,而是人為因素。農作物多樣性在第二次世界大戰後的數十年裡損失最為慘重,當時數百萬人遭受飢餓之苦,為了拯救他們免於挨餓,農業科學家找到了大規模生產水稻和小麥等穀物的方法。為了種植更多的糧食作物,彌補全球糧食短缺,少數幾個超高產的新品種取代了成千上萬的傳統品種。人們也透過增加農業化學品的用量、加強灌溉、研究新的基因技術來確保糧食生產,這一系列措施後來稱為「綠色革命」(Green Revolution),起初確實有相當好的成效。

因為「綠色革命」,使糧食產量增加了兩倍,地球人口數也在一九七零年至二零二零年間成長一倍之多。然而,「綠色革命」所留下的環境汙染、破壞既有飲食文化的影響則幾乎被略而不談(雖然我們總有一天仍要面對)。就如同投資組合不夠多元化時,越容易受到風險衝擊一樣,當科學家培育出更多的同質品種時,也會損害農作物的抗害能力。當全球食物體系僅僅依賴少數幾種作物,甚至是幾樣極少數品種時,一旦發生蟲害或極端氣候,將面臨極大的風險。

卡沃加這種古老小麥長得比常見的現代小麥品種都還要高,雖然小麥田會隨風搖晃,看似非常脆弱,但其實是自然演化下的成果。隨著小麥生長,較長的莖稈能讓麥穗與土壤之間保持一定距離,避免接觸大多棲息於土壤的植物病菌,其中有一種極具毀滅性的病菌「禾谷鐮刀菌」(Fusarium graminearum)正在歐洲、亞洲和美洲蔓延,穀物一旦感染,便會產生對人跟動物有害的真菌毒素,直接導致數百萬噸的小麥收穫報銷,令人遺憾的是,當這病菌侵入麥田後,幾乎無法根除。

這種真菌所引起的小麥赤黴病(Fusarium head blight)每年造成高達數十億美元的農業損失,並且對糧食安全構成嚴重威脅。現代小麥的基因比古代小麥更容易遭受這種真菌的危害,與其他蔓延全球的多數作物病害一樣,這個問題越發嚴重,再加上近年氣候極端變化,高溫高濕的天氣更加速了真菌的傳播。雖然「綠色革命」是以科學為基礎,卻將自然生態系統過度簡化,甚至適得其反。我們種下了一片又一片同品種的小麥,卻拋棄了成千上萬個適應性強、恢復力高的品種。我們一再地遺忘它們的寶貴特性,當它們將永遠消失時,我們才漸漸地認知到自己的錯誤,也才領悟前人的智慧。

卡沃加小麥只是其中一例,但與本書所介紹的其他食物一樣,闡明了農業、食物、環境、飲食和健康之間相互依賴、密不可分的關係。物理學家巴拉巴西(Albert-László Barabási)是人造和自然複雜網路的研究權威,他認為二十世紀的科學研究採用了「化約論 」(Reductionism)立場,我們自以為聰明,相信人類能夠破解大自然奧祕無窮,然後凌駕於自然之上。我們確實善於理解自然界的各個組成部分,但常常未能將其視為一個整體。巴拉巴西說,就像是孩子拆解了心愛的玩具,卻不知道該如何把玩具再組裝回去,因此採用化約論方法時,「大自然的複雜性就像一堵高牆,讓我們一再碰壁」。

本書提到的瀕危作物在科學化約論盛行之前便已存在許久,這些食物不只提供人體所需熱量,更促進了我們與大自然和諧共生。舉例來說,德國南部阿爾卑斯山一帶曾廣泛種植一種不起眼的豆類「施瓦本扁豆」(Alb-Leisa),風味獨特而深受喜愛,也因為這種扁豆能滋養山坡地較為貧瘠的土壤,成為適合當地居民種植的糧食作物。再舉個例子,墨西哥瓦哈卡州(Oaxaca)山區村莊有一種稀有的玉米品種,會分泌一種富含醣類的黏液,所以不需要施肥就能長得很好。科學家認為這種黏液有助於降低以化石燃料作為原料的化肥用量,減少農業對化肥的依賴。世界上許多農作物的構成都精細且複雜,對於其中奧祕的探索,現代科學家也才剛起步而已。

長久以來,人類食用的植物約有六千種,但現在世界上大多數人吃的只有九種,其中光是稻米、小麥和玉米這三種就占了人類所有卡路里攝取量的一半。再加上馬鈴薯、大麥、棕櫚油、大豆和糖(甜菜和甘蔗),就供給了人類百分之七十五的熱量。自綠色革命以來,我們吃了更多精製穀物、植物油、糖和肉類,我們餐桌上的食物與產地越來越遙遠。成千上萬種作物瀕臨滅絕或已經滅絕,而少數幾種作物占據了主導地位。比方說,中國人早在數千年前就開始栽種大豆,而一九七零年代以前,大豆在亞洲以外還鮮為人知,如今卻成了全球貿易量數一數二的農產品。大豆被用於餵養豬、雞、牛和養殖魚,這些動物又反過來被端上人類的餐桌,也就是說,大豆在幾十億人日益同質化的飲食中扮演著至關重要的角色。人在過去兩百萬年的演化中,從來沒有像現在這樣,世界各地的飲食都發生了轉變,而且是變得一致。當這種現象浮現時,我們才了解到,維持多樣性同時也是在保護我們自身的健康,因為人體內腸道菌群(數以萬億計的細菌、真菌和微生物)越豐富越好,而飲食多樣化則有助於讓腸道菌群更加豐富多元。

雖然我們很難從考古研究勾勒出幾千年、甚至幾萬年前人類飲食的完整樣貌,但古代人的飲食確實遠比我們多數人的飲食來得豐富多樣。一九五零年,丹麥西部日德蘭半島(Jutland Peninsula)的工人在挖掘泥炭作業時發現了一具外觀完整的屍體,儘管在潮濕的沼澤環境仍保存相當完好,最初還被誤認爲是最近一起謀殺案的受害者,然而死者其實是一名兩千五百年前遭處決(或獻祭)的男性,其胃裡還殘留著來不及消化的大麥、亞麻等四十種植物種子熬煮成的粥,這些植物種子有一些是從野外採集而來。生活在今日非洲東部的哈扎人(Hadza)是世界僅存幾個以狩獵採集維生的原始部落。野外八百多種動植物都是他們潛在的食物來源,包括許多種塊莖、漿果、葉子、小型哺乳動物、大型獵物、鳥類和各種蜂蜜,仍保有早期人類飲食方式的影子。雖然我們無法在工業化的世界裡複製他們的飲食方式,但仍可以向他們借鑒。

除了營養和基因方面的損失,食物滅絕也間接導致許多文化消失。幾千年來,人們發掘了無數種食材搭配和料理手法,諸如烹煮、烘烤、發酵、煙燻、乾燥及蒸餾。無論是乳酪的製作方法還是肉品的保存技術,世界上很多傳統美食的手藝和古老知識都逐漸失傳,每一道美食都承載著文化中很重要的一部分,連帶著這些文化也跟著消失。我們視繪畫、雕塑、教堂和寺廟為人類創造力和想像力的展現,但我們也應該關注本書提到的這些瀕危作物,無論是中國西南地區的紅嘴糯米、阿爾巴尼亞咒山(Accursed Mountains)的稀有乳酪,還是敘利亞西部的傳統糕點,這些食物全都是歷代廚師和農民發揮想像力,共同創造出的智慧結晶。

本書並不是要倡導大家回歸過去的飲食方式,但我認為確實有必要好好思考一下,人類可以從過去學到些什麼,好讓我們能在這個地球上持續生存下去。我們目前的糧食系統正在加速地球的毀滅,一百萬種動植物現在面臨著滅絕的威脅。我們大規模砍伐森林並改種大量單一作物,然後每天燒掉幾百萬桶石油來製造肥料,施用於作物。而海洋方面,我們已經顯著地改變了百分之九十的海洋生態,不受人類活動影響的海洋荒野(marine wilderness)就快消失殆盡。我們超支取用河水和地下水,供應綠色革命耕作系統所需的大量灌溉用水,我們的食物既是破壞多樣性的元兇,同時也是受害者,地球約有四分之一的地表生產力受到嚴重影響,阻礙糧食增產,現代人的做法無疑是竭澤而漁。

我不敢說拯救瀕危食物一定能解決所有問題,但我相信這會是一種辦法。舉例來說,六稜大麥(Bere Barley)完全適應了蘇格蘭奧克尼群島(Orkney)的惡劣環境,無需肥料或其他農藥就能生長;法羅群島(Faroe Islands)的發酵風乾羊肉(Skerpikjøt) 讓我們看到人與動物的關係有了多大的轉變,並且有必要再次改變;鮮嫩多汁又富含營養的根莖類植物山藥雛菊(Murnong)曾盛產於澳洲南部,這種植物的存在證明了我們可以向原住民學習如何在飲食方面與大自然和諧共處。

許多人認為,解決食物問題的唯一解答不在於回歸更加多樣化的糧食系統,而是發起第二次綠色革命,主要是利用生物技術進行基因改造和基因編輯,但這種方式還是會需要仰賴這些瀕危物種的基因,因為很多瀕臨滅絕的動植物具備了抗乾旱、抵禦病害、因應氣候變遷和改善人類飲食品質所需的遺傳基因,所以許多植物育種學家與食品科學家也紛紛投入拯救多樣性的行列。無論選哪條路,我們都不能讓這些作物滅絕。

「瀕危」和「瀕臨滅絕」的概念通常用於野生動植物。國際自然保育聯盟(IUCN)於一九六零年代開始編製瀕危物種紅色名錄(在我撰寫本文時約有十萬五千種),按嚴重程度對其中的動植物進行分級,並著重強調了面臨滅絕風險的物種(近三萬種)。

一九九零年代中期在義大利北部皮埃蒙特(Piedmontese)的小鎮普拉(Bra),有一群人意識到當地的農作物、動物品種和傳統菜餚正逐漸消失,於是在記者卡羅‧佩屈尼(Carlo Petrini)的帶領下成立國際慢食組織(Slow Food),開始了「品味方舟」(The Ark of Taste)計畫,這就像專門針對食物的紅色名錄,每個人都可以上網提名瀕臨滅絕的食物,經過審查就有機會列入方舟的保存項目。該組織提倡「抵制現代社會瘋狂的『快節奏』生活,擺脫單調乏味的『速食』,並且重新發掘在地美食的豐富和風味」。一旦某種食物、某地產物或作物瀕臨滅絕,那麼與其對應的當地生活方式、知識技能、地方經濟和生態系統也會受到威脅。當慢食組織登高一呼,隨即獲得世界各地的農民、廚師和社會運動人士的熱烈迴響,紛紛開始把自己知道的瀕危食物登錄方舟名單。

品味方舟是本書的靈感來源,在我寫書時已收錄了一百三十個國家的總共五千三百一十二種食物,另外還有七百六十二種食品正在審查當中。書中會介紹很多致力於保護瀕危作物的人,包括開篇那位向我展示稀有卡沃加麥田的農民,你所在的地區可能也有不少為拯救瀕危作物而努力的人。這些作物對人們來說,不僅是維生而已,它們還承載著歷史、身分認同、樂趣、文化、地理、遺傳學、科學、創造力和工藝,還有我們的未來。

目次

前言

人類食物發展簡史

PART 1. 野生

1. 哈扎蜂蜜 HADZA HONEY

2. 山藥雛菊 MURNONG

3. 奧沙根 BEAR ROOT

4. 梅蒙那朗柑橘 MEMANG NARANG

尋找野生種子

PART 2. 穀物

5. 卡沃加小麥 KAVILCA WHEAT

6. 畢爾大麥 BERE BARLEY

7. 紅嘴糯米 RED MOUTH GLUTINOUS RICE

8. 奧洛頓玉米 OLOTÓN MAIZE

保留種子

PART 3. 蔬菜

9. 吉奇紅豇豆 GEECHEE RED PEA

10. 施瓦本小扁豆 ALB LENTIL

11. 酢漿薯 OCA

12. 沖繩原生種大豆 O-HIGU SOYBEAN/青ヒグ

種子的力量

PART 4. 肉類

13. 法羅風乾羊肉 SKERPIKJØT

14. 連山烏雞 BLACK OGYE CHICKEN

15. 中白豬 MIDDLE WHITE PIG

16. 野牛 BISON

始料未及的後果

PART 5. 海鮮

17. 野生大西洋鮭魚 WILD ATLANTIC SALMON

18. 伊姆拉根烏魚子 IMRAGUEN BUTARIKH

19. 潮鰹 SHIO-KATSUO

20. 扁牡蠣 FLAT OYSTER

海洋保護區

PART 6. 水果

21. 新疆野蘋果 SIEVERS APPLE

22. 卡因賈香蕉 KAYINJA BANANA

23. 香草橙 VANILLA ORANGE

羅雷司

PART 7. 乳酪

24. 薩勒乳酪 SALERS

25. 史第奇頓乳酪 STICHELTON

26. 米沙維納乳酪 MISHAVINË

冰雪室

PART 8. 酒類

27. 喬治亞傳統陶甕葡萄酒 QVEVRI WINE

28. 蘭比克啤酒 LAMBIC BEER

29. 梨酒 PERRY

梅山

PART 9. 提神飲料

30. 古林普洱茶 ANCIENT FOREST PU-ERH TEA

31. 原野咖啡 WILD FOREST COFFEE

狹葉咖啡

PART 10. 甜食

32. 甜乳酪捲 HALAWET EL JIBN

33. 依扎餅 QIZHA CAKE

34. 克里奧羅可可 CRIOLLO CACAO

冷戰與可口可樂化

結語:像哈扎人一樣思考

謝辭

延伸閱讀

備注

結語

人類食物發展簡史

PART 1. 野生

1. 哈扎蜂蜜 HADZA HONEY

2. 山藥雛菊 MURNONG

3. 奧沙根 BEAR ROOT

4. 梅蒙那朗柑橘 MEMANG NARANG

尋找野生種子

PART 2. 穀物

5. 卡沃加小麥 KAVILCA WHEAT

6. 畢爾大麥 BERE BARLEY

7. 紅嘴糯米 RED MOUTH GLUTINOUS RICE

8. 奧洛頓玉米 OLOTÓN MAIZE

保留種子

PART 3. 蔬菜

9. 吉奇紅豇豆 GEECHEE RED PEA

10. 施瓦本小扁豆 ALB LENTIL

11. 酢漿薯 OCA

12. 沖繩原生種大豆 O-HIGU SOYBEAN/青ヒグ

種子的力量

PART 4. 肉類

13. 法羅風乾羊肉 SKERPIKJØT

14. 連山烏雞 BLACK OGYE CHICKEN

15. 中白豬 MIDDLE WHITE PIG

16. 野牛 BISON

始料未及的後果

PART 5. 海鮮

17. 野生大西洋鮭魚 WILD ATLANTIC SALMON

18. 伊姆拉根烏魚子 IMRAGUEN BUTARIKH

19. 潮鰹 SHIO-KATSUO

20. 扁牡蠣 FLAT OYSTER

海洋保護區

PART 6. 水果

21. 新疆野蘋果 SIEVERS APPLE

22. 卡因賈香蕉 KAYINJA BANANA

23. 香草橙 VANILLA ORANGE

羅雷司

PART 7. 乳酪

24. 薩勒乳酪 SALERS

25. 史第奇頓乳酪 STICHELTON

26. 米沙維納乳酪 MISHAVINË

冰雪室

PART 8. 酒類

27. 喬治亞傳統陶甕葡萄酒 QVEVRI WINE

28. 蘭比克啤酒 LAMBIC BEER

29. 梨酒 PERRY

梅山

PART 9. 提神飲料

30. 古林普洱茶 ANCIENT FOREST PU-ERH TEA

31. 原野咖啡 WILD FOREST COFFEE

狹葉咖啡

PART 10. 甜食

32. 甜乳酪捲 HALAWET EL JIBN

33. 依扎餅 QIZHA CAKE

34. 克里奧羅可可 CRIOLLO CACAO

冷戰與可口可樂化

結語:像哈扎人一樣思考

謝辭

延伸閱讀

備注

結語

書摘/試閱

1. 哈扎蜂蜜 Hadza Honey

坦尚尼亞,埃亞西湖

我曾在某年四月雨季時到訪此地,大雨後湖邊嬌嫩的小花恣意綻放著,為綠色和棕色調的東非大草原增添許多絢爛的色彩,也為蜜蜂提供充足的花蜜。與我同行的是一群哈扎族獵人,當地哈扎族人口數僅有一千多人,分散居住在東非坦尚尼亞北部埃亞西湖(Lake Eyasi)邊的灌木群裡,他們已在此地生活了數萬年,甚至是數十萬年。而如今,只有不到兩百人仍然以原始採集狩獵方式生活,成為非洲僅存不從事任何形式農業生產的群體。有個名叫西格瓦茲(Sigwazi)的年輕人邊走邊吹著口哨,帶領我從營地出發,一路往灌木叢去。

口哨聲並非一曲悠揚旋律,而是跌宕起伏的一連串音符,每一段都以高亢的旋音收尾。我聽不出音樂的背後有什麼規律可循,但灌木叢裡有東西正密切注意著這串哨聲。當樹上一有動靜,西格瓦茲便飛奔起來,一邊繼續吹口哨,一邊穿過灌木叢和猴麵包樹,展開一場人與鳥之間的獨特對話。最後,西格瓦茲佇立於某棵樹下,望向微微顫動的樹冠,此時樹枝上棲息著一隻八哥大小的橄欖灰色小鳥。

這隻橄欖灰色小鳥除了尾巴有幾道白色羽毛之外,看來平淡無奇,但在獵人又吹了幾聲口哨後,牠隨即顯露出自己的與眾不同,發出「Ach-ech-ech-ech」的叫聲對西格瓦茲的呼喚作出回應,似乎表示願意與人類合作,帶獵人去尋找藏於巨大猴麵包樹上的蜂巢。猴麵包樹十分高大,樹幹圓滾粗壯,可以存活長達一千年,樹根可以扎到地下很深的地方,來吸收更多的水分,以適應極度乾旱的環境。如果單靠普通人的力量尋找蜂巢,便只能一棵棵樹慢慢地找,可能需要花費數個小時才找到懸掛於樹枝間的蜂巢;但有了嚮蜜鴷(Honeyguide)的協助,尋找蜂巢的時間縮短許多。這種鳥的學名是Indicator(即指標之意),正好名副其實地體現了牠的特殊才能。

在過去數十萬年來,人和嚮蜜鴷發展出一種互利關係。嚮蜜鴷擅長尋找蜂巢,但鳥類想要竊取蜂蜜的話,很容易被蜜蜂蟄死,而人類則擅長以煙燻方式趕走蜜蜂,接著破壞蜂巢採集蜂蜜,嚮蜜鴷也能吃剩下來的蜂蜜和蜂蠟。人類與野生動物之間締結了極為複雜卻富有成效的夥伴關係。

從坦尚尼亞最大的城市三蘭港(Dar es Salaam)搭吉普車到最偏遠的哈扎部落營地需要十八小時的車程,他們的房屋就坐落在一片灌木叢、岩石、樹木和塵土之中。人類在這片土地上已繁衍生息了兩百萬餘年,從哈扎部落遠眺綿延無盡的地平線,似乎可以看到人類歷史的縮影。向北幾英里的地方是利托里(Laetoli),我們的祖先曾在雨後步行於此地的火山灰泥灘上,留下了目前已知最早的人類足跡。考古學家在更近一點的奧杜威峽谷(Olduvai Gorge)中發現了最古老的石器和手斧。而步行即可抵達的鹹水湖埃亞西湖(Eyasi),曾經出土十三萬年前的人類骨骼化石。

哈扎人完全是現代人,雖不能代表石器時代的古代人類,但他們持續過著最接近早期智人的生活方式,我們也能從哈扎人的飲食中領悟到食物如何推動人類演化的進程。雖然在草原上的路徑並不明顯,但哈扎人依然能辨識出要沿著哪條小路前行,他們熟知這裡的一草一木,哪裡有熟度最剛好的剛果(Congolobe)黃金莓果、哪裡能找到最厚的潘華科(Panjuako)塊莖、鼻子很長的叢林豬會去什麼地方覓食,以及形似松鼠的蹄兔何時會聚集在一起等,都能夠了然於胸。在這裡,他們聽得見我沒有注意到的聲音,當停下腳步感受細微的風吹草動,就能靜悄悄地接近獵物而不被察覺。此時再過一個月就是旱季,在這個難熬的時節,生活在此的大型動物都會聚集在水邊,所以特別容易在水源附近獵捕到大型獵物。在此時節,取得肉類最簡單的方法是從地下挖出來。西格瓦茲前些時候展現了他們是怎麼誘捕猴麵包樹下洞穴中的豪豬,抓到之後隨即點燃篝火,當場去除內臟後,再烤熟吃掉,部分剩餘的肉則被帶回營地,供其他族人享用。然而,哈扎人最愛的食物並非肉類,而是蜂蜜,這就是為什麼他們如此看重與嚮蜜鴷的交流。

十六世紀時,有一位葡萄牙傳教士記錄了這種人與鳥之間的合作,但直到二零一六年,外界才更全面地理解這種聲音對話。科學家設計了一系列實驗,在大草原重複播放不同的錄音,測試發現並非所有人類聲音都能吸引嚮蜜鴷,牠們會傾聽特定的叫聲。莫三比克的瑤族人(Yao)發出一種代代相傳的特別叫聲「brrr-hm」叫喚嚮蜜鴷,而在坦尚尼亞北部的哈扎人則是用一種起伏的口哨聲吸引嚮蜜鴷。研究人員發現,比起其他聲音,持續發出特定叫聲不僅有兩倍機率能獲得嚮蜜鴷認同,找到蜂巢的機率更是提升了三倍。

更特別的是,嚮蜜鴷跟杜鵑一樣是巢寄生鳥,甚至比杜鵑更為殘忍。嚮蜜鴷會潛入其他鳥的巢穴,用鋒利的喙刺破巢內宿主鳥的卵,再以自己的卵替代,讓宿主鳥代為孵育。目前還不清楚嚮蜜鴷是如何學會識別哈扎人的叫聲,有一說法是牠們和獵人一樣是社會學習者,會經由觀察更有經驗的嚮蜜鴷來學習這樣的行為。這種跨物種的互利行為可能早在智人出現之前就已經開始,可以追溯到人類祖先第一次生火並且用煙燻走蜜蜂之時,人和嚮蜜鴷就此展開上百萬年之久的合作模式。這個論點之所以令人信服,在於蜂蜜和蜜蜂幼蟲就像肉一樣,具有豐富維生素及蛋白質,有助於人類大腦生長,讓我們贏得物種間的競爭。由於考古研究發現不少用於狩獵的石器,卻沒有吃蜂蜜的證據,所以比較常見的說法是吃肉促進了人類大腦的演化。不過,我們還是能找到許多人類很早就開始享用蜂蜜的線索,我們在動物界的近親(黑猩猩、倭黑猩猩、大猩猩和紅毛猩猩)都熱愛蜂蜜和蜜蜂幼蟲這種熱量較高的食物。迄今為止,在西班牙、印度、澳洲和南非的洞穴裡,都曾發現古老的岩畫描繪了超過四萬年前人類從野生蜂巢採蜜的場景。

蜂蜜對人類演化扮演了重要角色,最令人信服的證據也許是它屬於世上僅存狩獵採集者的飲食。以哈扎人的飲食為例,一年之中他們所攝取熱量的五分之一都來自蜂蜜,其中約有一半是靠嚮蜜鴷的引導,另一半則是哈扎人自行採集。有些蜂類會在比較接近地面的地方築巢,牠們體型很小,像蚊子一樣無螫針,產生的蜂蜜香氣較為濃郁。哈扎人會檢查樹木是否有針狀管洞,再進一步確認是否為蜂巢,他們稱這種蜂蜜為kanowa或mulangeko(哈扎語),通常會在伐木時採集,由於量不多,只夠當甜點享用。但這一次,西格瓦茲和嚮蜜鴷的野心不僅止於此,他們想一同尋找體型更大且攻擊性更強的非洲蜜蜂(Apis melifer)的蜂蜜和蜂蠟。

西格瓦茲看著他用哨聲吸引來的嚮蜜鴷在其中一棵猴麵包樹上方盤旋,意味著這棵樹上有蜂巢,就等西格瓦茲爬上去採集蜂蜜了。他個子矮小(身高不過一百五十公分出頭),瘦削而苗條。我原本以為是因為他體格纖瘦強健,所以才負責爬樹,但我後來發現這需要的是膽量。西格瓦茲非常勇敢,並不害怕蜜蜂為了護巢而發起的進攻,也不擔心自己是否會從九公尺高的樹上失足跌落。他轉手將弓箭遞給身旁的獵友,脫掉破爛的T恤和磨損的短褲,從脖子上取下一條紅黃相間的串珠項鍊,身上幾乎一絲不掛。西格瓦茲開始用斧頭砍斷倒下的樹枝,然後削成細細的棍子。猴麵包樹的樹幹下包裹著類似海綿質地的柔軟樹心,獵人可以輕鬆地將這些木棍扎入猴麵包樹的樹幹,當作臨時的梯子。西格瓦茲身手矯捷地爬上了猴麵包樹,他同時要緊緊抓住樹幹,保持身體平衡,還要一邊往上頭繼續插入木棍。當他慢慢接近樹頂,另一名獵人跟著爬上來,遞給他一束正在燃燒、冒煙的葉子。西格瓦茲拿著這束葉子在蜂巢附近揮舞,伴隨著高亢的叫喊聲,宛如在空中展開一場舞蹈表演,隨後把手伸進蜂窩,挖出大塊的蜂巢,此時無數蜜蜂傾巢而出,瘋狂叮咬這個來招惹牠們的人。西格瓦茲將蜂巢往下扔,底下的哈扎獵人用手接住,便迫不急待地將蜂蜜送入口中,邊吃邊吐出一片片的蜂蠟,只留下嘴裡溫暖又黏稠的液體,滋味如柑橘般香甜又帶點酸味。我也嘗了一些,感覺到幼蟲在我嘴裡蠕動著,以及咀嚼蜜蜂時發出的嘎吱聲。嚮蜜鴷靜靜地棲息在一旁,等待獵人離開後能分一杯羹。

獵人把剩餘蜂蜜帶回營地,哈扎族婦女則收集了許多猴麵包樹的莢果,大約是雙手能捧起的數量。這些莢果外殼堅硬,他們會赤腳踩開,裡面是乾燥而呈粉狀的白色果肉,包裹著腎形種子,嘗起來像維他命C發泡錠的味道。然後當地人將種子、果肉、水和少許蜂蜜放入桶中,再用棒子使勁攪拌出漩渦,等待漩渦平息後就像一碗奶油濃湯,味道清新爽口。他們告訴我,哈扎人的嬰兒斷奶後就會改喝這種猴麵包果汁。

詹姆斯‧伍德伯恩(James Woodburn)早在我之前就已經看過這個場景了。一九五七年,二十三歲的伍德伯恩為完成劍橋大學的博士學位,前往坦尚尼亞尋找非洲最後存留的狩獵採集民族。他跟隨兩名義大利象牙獵人追蹤象群,來到埃亞西湖附近,獵人殺害大象後隨即帶走象牙,大象的其他部分就留給那裡。不久之後就有哈扎獵人從灌木叢裡走了出來,取走大量象肉(大象是哈扎人唯一不獵殺的大型動物,據說是因為他們的毒藥殺不死大象)。伍德伯恩跟著哈扎人回到營地,接下來的兩年便和他們一起生活。他沒有哈扎人的野外求生技能,所以僅靠著狩獵採集並無法養活自己,因此他還帶了稻米和小扁豆來。

伍德伯恩學會說哈扎語(他曾擔任軍事翻譯職務,磨練出紮實的語言能力),並與兒科醫生共同研究,發現哈扎人幼童與附近農耕聚落的同齡孩童相比,營養狀況更加良好。他在那裡獲得的種種新見解,使得哈扎族在一九六零年代引起世界更廣泛關注。伍德伯恩在接下來的六年裡,仍會定期返回哈扎部落居住,研究他們的生活方式並記錄各種變化。有次我拜訪哈扎部落時,很幸運地跟他巧遇。

「他們一直是狩獵採集者,這對他們來說是有意義的生活。」伍德伯恩說道,我們就坐在篝火旁,伴隨著西格瓦茲在柴火上烤豪豬滋滋作響的聲音,「他們認為這樣的生活很美好。」他認為狩獵採集是一種經久不衰的生活方式,主要是因為這能讓人擁有自主性──沒有哈扎人可以控制另一個人,因為他們周圍有豐富的野生動植物,所以除了幼童和老年人,營地裡的每個人有辦法自給自足,幾乎不費吹灰之力就能養活自己,即便是六歲的孩子也有這個能力。伍德伯恩說:「一旦狩獵採集對他們不再具有意義,這種生活方式終將走到盡頭。」

伍德伯恩第一次接觸哈扎人時,他們對外面的世界幾乎一無所知,也並不清楚自己生活在哪個國家,所以對外界的了解主要來自與伊拉庫(Iraqw)、達託加(Datoga)和伊桑祖(Isanzu)等鄰近部落的互動交流,哈扎人會用獸肉、毛皮和蜂蜜與這些部落的牧民和農民換取小米、玉米、大麻和金屬(用來製作斧頭和箭頭)。還有許多是從長者那代代相傳下來的故事。在十九世紀中葉前長達幾個世紀的時間裡,坦尚尼亞一直是東非奴隸貿易的中心,曾有許多族人被擄走賣作奴隸,這就是為什麼即使到了現在,很多哈扎人看到叢林中出現陌生人,仍會急忙走避。然而到了一九六零年代中期,他們還是難逃外來勢力的介入。坦尚尼亞脫離英國獨立後,政府在美國傳教士的鼓吹下,試圖動用武力將哈扎人安置到村莊,這些狩獵採集者原本在偏遠的叢林營地住得好好的,卻被迫在武裝警衛的監視之下坐上卡車前往專為他們建造的村莊,許多人因染病而喪生。兩年後,倖存下來的人大多重回部落營地生活。雖然政府和傳教士仍繼續嘗試透過引入農業和基督教來改變哈扎族,想方設法讓他們定居,但這些努力在很大程度上失敗了,哈扎族狩獵採集的維生方式仍然存在。然而,現在還有一股新的力量正朝著哈扎人逼近,大規模農業蔓延到他們的土地上,營地裡也能看得到全球食品工業所生產的產品。伍德伯恩說,他沒有預見到這些迫使哈扎人改變的力量會如此龐大,令人始料未及。

目前全球糧食生產面積占據地表的三分之一,其中四分之一是耕地,四分之三是牧地,農業正持續向野外擴張(熱帶雨林正以每年四百萬公頃的速度消失),逐漸入侵世界上曾經被認為不可能耕種的地區,哈扎人的土地就是其中之一。二十一世紀初,他們每年有數萬公頃的林地被外來者開墾為農業用地或是牧場,而這些林地正是哈扎人獲取野生動植物的重要來源,樹齡數百年的巨型猴麵包樹日益減少,導致營養豐富的猴麵包莢果和蜂蜜的供應逐漸枯竭。經過多年的抗爭,哈扎人才在二零一二年拿到超過十五萬公頃的土地使用權,但這仍然沒有解決問題。鄰近部落因為灌溉用水和氣候變遷而面臨嚴重缺水,於是牧民和他們的牛群湧入更靠近哈扎人營地和水坑的地方,牛吃掉了哈扎人採集野生植物的植被,並擾亂了野生動物的遷徙路線,也就是說,哈扎人能捕獲的獵物因此減少。整個非洲多達三分之二具有生產力的土地大幅退化,其中一半已經嚴重到出現荒漠化的現象,而過度放牧是主要的原因。

哈扎人沒有能力阻止這種入侵,他們沒有財產、沒有錢,也沒有領袖。儘管沒有足夠的水可灌溉作物,農民、牧民及牲畜仍不斷往這片土地遷徙,擴大牧場、種植高粱和玉米。雖然哈扎人是勇猛的獵人,卻不喜歡與人發生衝突,所以面對侵占土地的外來者,他們沒有起而反抗,而是退到叢林的更深處。哈扎人也必須應對氣候變遷的影響:嚴重的缺水問題、可食用的植物消失,隨著花蜜減少,蜂蜜也跟著變少。為了生存,許多哈扎人也開始依靠非政府組織和傳教士提供的食物,非洲僅存的狩獵採集者正承受來自四面八方的壓力。

西格瓦茲採集蜂蜜結束後,我們驅車三十分鐘來到一個道路交叉口,這裡有個新安裝的水泵,附近的部落居民都會聚集在這裡取水。我們還參觀了一間泥磚小屋,屋內的架子上擺滿了含糖汽水,還有一包包餅乾。我們從距離最近的城市顛簸了好幾個小時的車程才來到這裡,沒想到那些世界上最著名的食品和飲料品牌的產品早已來到這個地方。

在人類祖先最初演化的地方,瓶裝飲料裡添加的糖,正在取代蜂蜜這種幫助我們演化到現今模樣的甜味食物。根據監測草原鳥類生活的科學家所述,嚮蜜鴷發出「Ach-ech-ech-ech」的叫聲時,常遲遲得不到人類答覆,這意味著人與鳥的互動越來越少,可能很快就再也聽不見這流傳數百萬年的對話交流的聲音。

我當時所在的泥磚小屋周圍是新墾的玉米田,此時數十萬年的人類歷史有如電影般,一幕幕地快速在我眼前播放,從野生到養殖,從採集到加工產品、瓶裝飲料和各種著名品牌,每一幕都近乎身歷其境。

坦尚尼亞,埃亞西湖

我曾在某年四月雨季時到訪此地,大雨後湖邊嬌嫩的小花恣意綻放著,為綠色和棕色調的東非大草原增添許多絢爛的色彩,也為蜜蜂提供充足的花蜜。與我同行的是一群哈扎族獵人,當地哈扎族人口數僅有一千多人,分散居住在東非坦尚尼亞北部埃亞西湖(Lake Eyasi)邊的灌木群裡,他們已在此地生活了數萬年,甚至是數十萬年。而如今,只有不到兩百人仍然以原始採集狩獵方式生活,成為非洲僅存不從事任何形式農業生產的群體。有個名叫西格瓦茲(Sigwazi)的年輕人邊走邊吹著口哨,帶領我從營地出發,一路往灌木叢去。

口哨聲並非一曲悠揚旋律,而是跌宕起伏的一連串音符,每一段都以高亢的旋音收尾。我聽不出音樂的背後有什麼規律可循,但灌木叢裡有東西正密切注意著這串哨聲。當樹上一有動靜,西格瓦茲便飛奔起來,一邊繼續吹口哨,一邊穿過灌木叢和猴麵包樹,展開一場人與鳥之間的獨特對話。最後,西格瓦茲佇立於某棵樹下,望向微微顫動的樹冠,此時樹枝上棲息著一隻八哥大小的橄欖灰色小鳥。

這隻橄欖灰色小鳥除了尾巴有幾道白色羽毛之外,看來平淡無奇,但在獵人又吹了幾聲口哨後,牠隨即顯露出自己的與眾不同,發出「Ach-ech-ech-ech」的叫聲對西格瓦茲的呼喚作出回應,似乎表示願意與人類合作,帶獵人去尋找藏於巨大猴麵包樹上的蜂巢。猴麵包樹十分高大,樹幹圓滾粗壯,可以存活長達一千年,樹根可以扎到地下很深的地方,來吸收更多的水分,以適應極度乾旱的環境。如果單靠普通人的力量尋找蜂巢,便只能一棵棵樹慢慢地找,可能需要花費數個小時才找到懸掛於樹枝間的蜂巢;但有了嚮蜜鴷(Honeyguide)的協助,尋找蜂巢的時間縮短許多。這種鳥的學名是Indicator(即指標之意),正好名副其實地體現了牠的特殊才能。

在過去數十萬年來,人和嚮蜜鴷發展出一種互利關係。嚮蜜鴷擅長尋找蜂巢,但鳥類想要竊取蜂蜜的話,很容易被蜜蜂蟄死,而人類則擅長以煙燻方式趕走蜜蜂,接著破壞蜂巢採集蜂蜜,嚮蜜鴷也能吃剩下來的蜂蜜和蜂蠟。人類與野生動物之間締結了極為複雜卻富有成效的夥伴關係。

從坦尚尼亞最大的城市三蘭港(Dar es Salaam)搭吉普車到最偏遠的哈扎部落營地需要十八小時的車程,他們的房屋就坐落在一片灌木叢、岩石、樹木和塵土之中。人類在這片土地上已繁衍生息了兩百萬餘年,從哈扎部落遠眺綿延無盡的地平線,似乎可以看到人類歷史的縮影。向北幾英里的地方是利托里(Laetoli),我們的祖先曾在雨後步行於此地的火山灰泥灘上,留下了目前已知最早的人類足跡。考古學家在更近一點的奧杜威峽谷(Olduvai Gorge)中發現了最古老的石器和手斧。而步行即可抵達的鹹水湖埃亞西湖(Eyasi),曾經出土十三萬年前的人類骨骼化石。

哈扎人完全是現代人,雖不能代表石器時代的古代人類,但他們持續過著最接近早期智人的生活方式,我們也能從哈扎人的飲食中領悟到食物如何推動人類演化的進程。雖然在草原上的路徑並不明顯,但哈扎人依然能辨識出要沿著哪條小路前行,他們熟知這裡的一草一木,哪裡有熟度最剛好的剛果(Congolobe)黃金莓果、哪裡能找到最厚的潘華科(Panjuako)塊莖、鼻子很長的叢林豬會去什麼地方覓食,以及形似松鼠的蹄兔何時會聚集在一起等,都能夠了然於胸。在這裡,他們聽得見我沒有注意到的聲音,當停下腳步感受細微的風吹草動,就能靜悄悄地接近獵物而不被察覺。此時再過一個月就是旱季,在這個難熬的時節,生活在此的大型動物都會聚集在水邊,所以特別容易在水源附近獵捕到大型獵物。在此時節,取得肉類最簡單的方法是從地下挖出來。西格瓦茲前些時候展現了他們是怎麼誘捕猴麵包樹下洞穴中的豪豬,抓到之後隨即點燃篝火,當場去除內臟後,再烤熟吃掉,部分剩餘的肉則被帶回營地,供其他族人享用。然而,哈扎人最愛的食物並非肉類,而是蜂蜜,這就是為什麼他們如此看重與嚮蜜鴷的交流。

十六世紀時,有一位葡萄牙傳教士記錄了這種人與鳥之間的合作,但直到二零一六年,外界才更全面地理解這種聲音對話。科學家設計了一系列實驗,在大草原重複播放不同的錄音,測試發現並非所有人類聲音都能吸引嚮蜜鴷,牠們會傾聽特定的叫聲。莫三比克的瑤族人(Yao)發出一種代代相傳的特別叫聲「brrr-hm」叫喚嚮蜜鴷,而在坦尚尼亞北部的哈扎人則是用一種起伏的口哨聲吸引嚮蜜鴷。研究人員發現,比起其他聲音,持續發出特定叫聲不僅有兩倍機率能獲得嚮蜜鴷認同,找到蜂巢的機率更是提升了三倍。

更特別的是,嚮蜜鴷跟杜鵑一樣是巢寄生鳥,甚至比杜鵑更為殘忍。嚮蜜鴷會潛入其他鳥的巢穴,用鋒利的喙刺破巢內宿主鳥的卵,再以自己的卵替代,讓宿主鳥代為孵育。目前還不清楚嚮蜜鴷是如何學會識別哈扎人的叫聲,有一說法是牠們和獵人一樣是社會學習者,會經由觀察更有經驗的嚮蜜鴷來學習這樣的行為。這種跨物種的互利行為可能早在智人出現之前就已經開始,可以追溯到人類祖先第一次生火並且用煙燻走蜜蜂之時,人和嚮蜜鴷就此展開上百萬年之久的合作模式。這個論點之所以令人信服,在於蜂蜜和蜜蜂幼蟲就像肉一樣,具有豐富維生素及蛋白質,有助於人類大腦生長,讓我們贏得物種間的競爭。由於考古研究發現不少用於狩獵的石器,卻沒有吃蜂蜜的證據,所以比較常見的說法是吃肉促進了人類大腦的演化。不過,我們還是能找到許多人類很早就開始享用蜂蜜的線索,我們在動物界的近親(黑猩猩、倭黑猩猩、大猩猩和紅毛猩猩)都熱愛蜂蜜和蜜蜂幼蟲這種熱量較高的食物。迄今為止,在西班牙、印度、澳洲和南非的洞穴裡,都曾發現古老的岩畫描繪了超過四萬年前人類從野生蜂巢採蜜的場景。

蜂蜜對人類演化扮演了重要角色,最令人信服的證據也許是它屬於世上僅存狩獵採集者的飲食。以哈扎人的飲食為例,一年之中他們所攝取熱量的五分之一都來自蜂蜜,其中約有一半是靠嚮蜜鴷的引導,另一半則是哈扎人自行採集。有些蜂類會在比較接近地面的地方築巢,牠們體型很小,像蚊子一樣無螫針,產生的蜂蜜香氣較為濃郁。哈扎人會檢查樹木是否有針狀管洞,再進一步確認是否為蜂巢,他們稱這種蜂蜜為kanowa或mulangeko(哈扎語),通常會在伐木時採集,由於量不多,只夠當甜點享用。但這一次,西格瓦茲和嚮蜜鴷的野心不僅止於此,他們想一同尋找體型更大且攻擊性更強的非洲蜜蜂(Apis melifer)的蜂蜜和蜂蠟。

西格瓦茲看著他用哨聲吸引來的嚮蜜鴷在其中一棵猴麵包樹上方盤旋,意味著這棵樹上有蜂巢,就等西格瓦茲爬上去採集蜂蜜了。他個子矮小(身高不過一百五十公分出頭),瘦削而苗條。我原本以為是因為他體格纖瘦強健,所以才負責爬樹,但我後來發現這需要的是膽量。西格瓦茲非常勇敢,並不害怕蜜蜂為了護巢而發起的進攻,也不擔心自己是否會從九公尺高的樹上失足跌落。他轉手將弓箭遞給身旁的獵友,脫掉破爛的T恤和磨損的短褲,從脖子上取下一條紅黃相間的串珠項鍊,身上幾乎一絲不掛。西格瓦茲開始用斧頭砍斷倒下的樹枝,然後削成細細的棍子。猴麵包樹的樹幹下包裹著類似海綿質地的柔軟樹心,獵人可以輕鬆地將這些木棍扎入猴麵包樹的樹幹,當作臨時的梯子。西格瓦茲身手矯捷地爬上了猴麵包樹,他同時要緊緊抓住樹幹,保持身體平衡,還要一邊往上頭繼續插入木棍。當他慢慢接近樹頂,另一名獵人跟著爬上來,遞給他一束正在燃燒、冒煙的葉子。西格瓦茲拿著這束葉子在蜂巢附近揮舞,伴隨著高亢的叫喊聲,宛如在空中展開一場舞蹈表演,隨後把手伸進蜂窩,挖出大塊的蜂巢,此時無數蜜蜂傾巢而出,瘋狂叮咬這個來招惹牠們的人。西格瓦茲將蜂巢往下扔,底下的哈扎獵人用手接住,便迫不急待地將蜂蜜送入口中,邊吃邊吐出一片片的蜂蠟,只留下嘴裡溫暖又黏稠的液體,滋味如柑橘般香甜又帶點酸味。我也嘗了一些,感覺到幼蟲在我嘴裡蠕動著,以及咀嚼蜜蜂時發出的嘎吱聲。嚮蜜鴷靜靜地棲息在一旁,等待獵人離開後能分一杯羹。

獵人把剩餘蜂蜜帶回營地,哈扎族婦女則收集了許多猴麵包樹的莢果,大約是雙手能捧起的數量。這些莢果外殼堅硬,他們會赤腳踩開,裡面是乾燥而呈粉狀的白色果肉,包裹著腎形種子,嘗起來像維他命C發泡錠的味道。然後當地人將種子、果肉、水和少許蜂蜜放入桶中,再用棒子使勁攪拌出漩渦,等待漩渦平息後就像一碗奶油濃湯,味道清新爽口。他們告訴我,哈扎人的嬰兒斷奶後就會改喝這種猴麵包果汁。

詹姆斯‧伍德伯恩(James Woodburn)早在我之前就已經看過這個場景了。一九五七年,二十三歲的伍德伯恩為完成劍橋大學的博士學位,前往坦尚尼亞尋找非洲最後存留的狩獵採集民族。他跟隨兩名義大利象牙獵人追蹤象群,來到埃亞西湖附近,獵人殺害大象後隨即帶走象牙,大象的其他部分就留給那裡。不久之後就有哈扎獵人從灌木叢裡走了出來,取走大量象肉(大象是哈扎人唯一不獵殺的大型動物,據說是因為他們的毒藥殺不死大象)。伍德伯恩跟著哈扎人回到營地,接下來的兩年便和他們一起生活。他沒有哈扎人的野外求生技能,所以僅靠著狩獵採集並無法養活自己,因此他還帶了稻米和小扁豆來。

伍德伯恩學會說哈扎語(他曾擔任軍事翻譯職務,磨練出紮實的語言能力),並與兒科醫生共同研究,發現哈扎人幼童與附近農耕聚落的同齡孩童相比,營養狀況更加良好。他在那裡獲得的種種新見解,使得哈扎族在一九六零年代引起世界更廣泛關注。伍德伯恩在接下來的六年裡,仍會定期返回哈扎部落居住,研究他們的生活方式並記錄各種變化。有次我拜訪哈扎部落時,很幸運地跟他巧遇。

「他們一直是狩獵採集者,這對他們來說是有意義的生活。」伍德伯恩說道,我們就坐在篝火旁,伴隨著西格瓦茲在柴火上烤豪豬滋滋作響的聲音,「他們認為這樣的生活很美好。」他認為狩獵採集是一種經久不衰的生活方式,主要是因為這能讓人擁有自主性──沒有哈扎人可以控制另一個人,因為他們周圍有豐富的野生動植物,所以除了幼童和老年人,營地裡的每個人有辦法自給自足,幾乎不費吹灰之力就能養活自己,即便是六歲的孩子也有這個能力。伍德伯恩說:「一旦狩獵採集對他們不再具有意義,這種生活方式終將走到盡頭。」

伍德伯恩第一次接觸哈扎人時,他們對外面的世界幾乎一無所知,也並不清楚自己生活在哪個國家,所以對外界的了解主要來自與伊拉庫(Iraqw)、達託加(Datoga)和伊桑祖(Isanzu)等鄰近部落的互動交流,哈扎人會用獸肉、毛皮和蜂蜜與這些部落的牧民和農民換取小米、玉米、大麻和金屬(用來製作斧頭和箭頭)。還有許多是從長者那代代相傳下來的故事。在十九世紀中葉前長達幾個世紀的時間裡,坦尚尼亞一直是東非奴隸貿易的中心,曾有許多族人被擄走賣作奴隸,這就是為什麼即使到了現在,很多哈扎人看到叢林中出現陌生人,仍會急忙走避。然而到了一九六零年代中期,他們還是難逃外來勢力的介入。坦尚尼亞脫離英國獨立後,政府在美國傳教士的鼓吹下,試圖動用武力將哈扎人安置到村莊,這些狩獵採集者原本在偏遠的叢林營地住得好好的,卻被迫在武裝警衛的監視之下坐上卡車前往專為他們建造的村莊,許多人因染病而喪生。兩年後,倖存下來的人大多重回部落營地生活。雖然政府和傳教士仍繼續嘗試透過引入農業和基督教來改變哈扎族,想方設法讓他們定居,但這些努力在很大程度上失敗了,哈扎族狩獵採集的維生方式仍然存在。然而,現在還有一股新的力量正朝著哈扎人逼近,大規模農業蔓延到他們的土地上,營地裡也能看得到全球食品工業所生產的產品。伍德伯恩說,他沒有預見到這些迫使哈扎人改變的力量會如此龐大,令人始料未及。

目前全球糧食生產面積占據地表的三分之一,其中四分之一是耕地,四分之三是牧地,農業正持續向野外擴張(熱帶雨林正以每年四百萬公頃的速度消失),逐漸入侵世界上曾經被認為不可能耕種的地區,哈扎人的土地就是其中之一。二十一世紀初,他們每年有數萬公頃的林地被外來者開墾為農業用地或是牧場,而這些林地正是哈扎人獲取野生動植物的重要來源,樹齡數百年的巨型猴麵包樹日益減少,導致營養豐富的猴麵包莢果和蜂蜜的供應逐漸枯竭。經過多年的抗爭,哈扎人才在二零一二年拿到超過十五萬公頃的土地使用權,但這仍然沒有解決問題。鄰近部落因為灌溉用水和氣候變遷而面臨嚴重缺水,於是牧民和他們的牛群湧入更靠近哈扎人營地和水坑的地方,牛吃掉了哈扎人採集野生植物的植被,並擾亂了野生動物的遷徙路線,也就是說,哈扎人能捕獲的獵物因此減少。整個非洲多達三分之二具有生產力的土地大幅退化,其中一半已經嚴重到出現荒漠化的現象,而過度放牧是主要的原因。

哈扎人沒有能力阻止這種入侵,他們沒有財產、沒有錢,也沒有領袖。儘管沒有足夠的水可灌溉作物,農民、牧民及牲畜仍不斷往這片土地遷徙,擴大牧場、種植高粱和玉米。雖然哈扎人是勇猛的獵人,卻不喜歡與人發生衝突,所以面對侵占土地的外來者,他們沒有起而反抗,而是退到叢林的更深處。哈扎人也必須應對氣候變遷的影響:嚴重的缺水問題、可食用的植物消失,隨著花蜜減少,蜂蜜也跟著變少。為了生存,許多哈扎人也開始依靠非政府組織和傳教士提供的食物,非洲僅存的狩獵採集者正承受來自四面八方的壓力。

西格瓦茲採集蜂蜜結束後,我們驅車三十分鐘來到一個道路交叉口,這裡有個新安裝的水泵,附近的部落居民都會聚集在這裡取水。我們還參觀了一間泥磚小屋,屋內的架子上擺滿了含糖汽水,還有一包包餅乾。我們從距離最近的城市顛簸了好幾個小時的車程才來到這裡,沒想到那些世界上最著名的食品和飲料品牌的產品早已來到這個地方。

在人類祖先最初演化的地方,瓶裝飲料裡添加的糖,正在取代蜂蜜這種幫助我們演化到現今模樣的甜味食物。根據監測草原鳥類生活的科學家所述,嚮蜜鴷發出「Ach-ech-ech-ech」的叫聲時,常遲遲得不到人類答覆,這意味著人與鳥的互動越來越少,可能很快就再也聽不見這流傳數百萬年的對話交流的聲音。

我當時所在的泥磚小屋周圍是新墾的玉米田,此時數十萬年的人類歷史有如電影般,一幕幕地快速在我眼前播放,從野生到養殖,從採集到加工產品、瓶裝飲料和各種著名品牌,每一幕都近乎身歷其境。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。