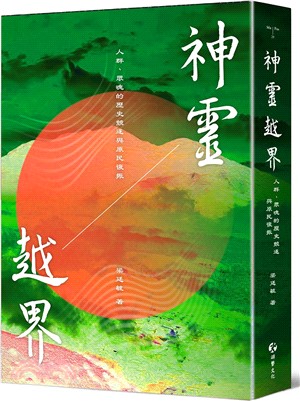

神靈越界:人群、眾魂的歷史競逐與原民復振

商品資訊

商品簡介

作者簡介

序

目次

書摘/試閱

商品簡介

混血神靈,赫赫神威!

懾服漢人的信仰,也牽成了原住民族人的復振之路。

二○一○年,北投發生一起拆廟/抗爭事件!事件主角保德宮因土地產權的移轉,新地主訴諸公權力要求廟方遷廟還地,甚至與護廟信眾爆發衝突。最終,經過雙方協調保存廟中歷史文物,以及在二次擲筊得到主祀池府王爺的應允下,才得以移駕神尊,進行拆廟。特別的是,保德宮的主祀神尊池府王爺被稱作「番仔王爺」。不過,王爺信仰本該為漢人民間信仰中的一環,何以這尊王爺被稱作「番仔」?

保德宮的所在地,被地方漢人耆老世稱為「番仔厝」,是昔日原住民部落北投社下社的範圍,彼時多為潘姓族人聚居。十九世紀初,據傳族人在貴子坑溪撿到一尊池府王爺,當時族人並不知道該尊神像為何物?帶回部落後卻有人感應「起乩」,因而受到族人供奉崇拜。後來,這尊僅為原住民族人所祭祀、隨著族人遷徙流離的神祇,由於昭昭神威,雄雄赫赫,逐漸擴及漢人信仰,於是乎漢人將神靈冠以「番仔」名號,不但隱喻著「神靈越界」——不同族群靈力信仰的交互流動,也顯現著原漢族群在淡北地帶數百年來的歷史衝撞與遺緒。

當地的原住民族群在不斷湧入的移墾漢人與歷代不同的政權,透過奇巧詐騙、暴力脅迫、國家政策的侵墾掠地過程中,失去了土地、失去了身分,也失去了部落與傳統的生存方式。他們隱身於過去的漢人聚落,被吞沒在今日的大臺北都會區之中。然而,安座於新土地上的「番仔王爺」,依舊護佑著北投地區的原漢人群。祂的存在暗示著,隱形的族人從未於淡北地帶消失,他們透過自己的宇宙觀與文化觀,再次理解、詮釋看似原本該屬於漢人的信仰,並以獨一無二的番仔獅陣與漢人陣頭技藝互動交陪,不但證明了己身的存有,也維繫了潘姓族人的身分認同與文化傳承。

如今,淡北地帶的原住民族人,以「凱達格蘭」之名作為族群認同的依歸,並指認七星山作為凱達格蘭族人的聖山與祖靈之地。族人藉由祭祀祖靈、復返神聖空間,重新凝聚散落、隱沒於都市叢林的族人,連結已然與過往斷裂的文化觀與宇宙觀,努力復振自己的文化,找回遺落的身分,喚起失去的族名。

或許,實質地理空間的部落早已不復存焉,甚至終歸無可復返;然而,透過聖山與祖靈地的重建,以及傳統祖靈信仰的形構與再現,平埔族群「漢化殆盡」的歷史弔辭終將也會成為歷史。一種嶄新的人地關係與「回部落」的想像,正在凱達格蘭族人的打拚下,儼然浮現。

★本書由「113年度新北市政府文化局地方文史工作出版計畫」補助

懾服漢人的信仰,也牽成了原住民族人的復振之路。

二○一○年,北投發生一起拆廟/抗爭事件!事件主角保德宮因土地產權的移轉,新地主訴諸公權力要求廟方遷廟還地,甚至與護廟信眾爆發衝突。最終,經過雙方協調保存廟中歷史文物,以及在二次擲筊得到主祀池府王爺的應允下,才得以移駕神尊,進行拆廟。特別的是,保德宮的主祀神尊池府王爺被稱作「番仔王爺」。不過,王爺信仰本該為漢人民間信仰中的一環,何以這尊王爺被稱作「番仔」?

保德宮的所在地,被地方漢人耆老世稱為「番仔厝」,是昔日原住民部落北投社下社的範圍,彼時多為潘姓族人聚居。十九世紀初,據傳族人在貴子坑溪撿到一尊池府王爺,當時族人並不知道該尊神像為何物?帶回部落後卻有人感應「起乩」,因而受到族人供奉崇拜。後來,這尊僅為原住民族人所祭祀、隨著族人遷徙流離的神祇,由於昭昭神威,雄雄赫赫,逐漸擴及漢人信仰,於是乎漢人將神靈冠以「番仔」名號,不但隱喻著「神靈越界」——不同族群靈力信仰的交互流動,也顯現著原漢族群在淡北地帶數百年來的歷史衝撞與遺緒。

當地的原住民族群在不斷湧入的移墾漢人與歷代不同的政權,透過奇巧詐騙、暴力脅迫、國家政策的侵墾掠地過程中,失去了土地、失去了身分,也失去了部落與傳統的生存方式。他們隱身於過去的漢人聚落,被吞沒在今日的大臺北都會區之中。然而,安座於新土地上的「番仔王爺」,依舊護佑著北投地區的原漢人群。祂的存在暗示著,隱形的族人從未於淡北地帶消失,他們透過自己的宇宙觀與文化觀,再次理解、詮釋看似原本該屬於漢人的信仰,並以獨一無二的番仔獅陣與漢人陣頭技藝互動交陪,不但證明了己身的存有,也維繫了潘姓族人的身分認同與文化傳承。

如今,淡北地帶的原住民族人,以「凱達格蘭」之名作為族群認同的依歸,並指認七星山作為凱達格蘭族人的聖山與祖靈之地。族人藉由祭祀祖靈、復返神聖空間,重新凝聚散落、隱沒於都市叢林的族人,連結已然與過往斷裂的文化觀與宇宙觀,努力復振自己的文化,找回遺落的身分,喚起失去的族名。

或許,實質地理空間的部落早已不復存焉,甚至終歸無可復返;然而,透過聖山與祖靈地的重建,以及傳統祖靈信仰的形構與再現,平埔族群「漢化殆盡」的歷史弔辭終將也會成為歷史。一種嶄新的人地關係與「回部落」的想像,正在凱達格蘭族人的打拚下,儼然浮現。

★本書由「113年度新北市政府文化局地方文史工作出版計畫」補助

作者簡介

梁廷毓

當代藝術創作者與研究者,近年聚焦於計畫型藝術及匯合跨學科的地方研究,關注晚近歷史轉型正義、非人轉向趨勢中的超自然鬼魅與漢人、原住民互動之歷史和記憶。相關創作曾獲文化部「扶植青年藝術發展計畫」獎助;寫作曾獲國家文化藝術基金會「臺灣書寫專案」獎助(二○二○年),並參與國立陽明交通大學客家文化學院「逆寫北臺灣客家開發史計畫」(二○二一年至二○二二年),亦曾獲選為國立臺灣文學館駐館研究員。著有《噤聲之界:北臺灣客庄與原民的百年纏結和對話》(游擊文化出版,二○二四年)、《亡魂之眼:鬼魅、影像的論述形構與視覺思辨》(北藝大出版中心出版,二○二四年)。

自二○一六年夏天起,開啟在淡北地區從事原漢人群信仰與記憶的調查研究和藝術實踐,相關文章散見於《南島研究學報》、《臺灣原住民研究論叢》、《海洋文化學刊》、《原住民族文獻》與《人類學視界》。曾參與《森人:北投藝駐計劃》:「本草城市:北投.平埔族」(保德宮,二○一八年)、「尋找刺桐的家:平埔族群在哪裡」(鳳甲美術館,二○一九年)、「流浪的土地公:北投社保德宮的神明地誌學」(保德宮,二○二○年)、「來溝仔邊的灶腳說故事」(番仔厝聚落,二○二二年),以及凱達格蘭文化館「安身」展覽(二○二四年)、「大屯山下的風景:從北投社出發」(林間草堂,二○二四年)等系列講座、展演、工作坊與走讀活動。

當代藝術創作者與研究者,近年聚焦於計畫型藝術及匯合跨學科的地方研究,關注晚近歷史轉型正義、非人轉向趨勢中的超自然鬼魅與漢人、原住民互動之歷史和記憶。相關創作曾獲文化部「扶植青年藝術發展計畫」獎助;寫作曾獲國家文化藝術基金會「臺灣書寫專案」獎助(二○二○年),並參與國立陽明交通大學客家文化學院「逆寫北臺灣客家開發史計畫」(二○二一年至二○二二年),亦曾獲選為國立臺灣文學館駐館研究員。著有《噤聲之界:北臺灣客庄與原民的百年纏結和對話》(游擊文化出版,二○二四年)、《亡魂之眼:鬼魅、影像的論述形構與視覺思辨》(北藝大出版中心出版,二○二四年)。

自二○一六年夏天起,開啟在淡北地區從事原漢人群信仰與記憶的調查研究和藝術實踐,相關文章散見於《南島研究學報》、《臺灣原住民研究論叢》、《海洋文化學刊》、《原住民族文獻》與《人類學視界》。曾參與《森人:北投藝駐計劃》:「本草城市:北投.平埔族」(保德宮,二○一八年)、「尋找刺桐的家:平埔族群在哪裡」(鳳甲美術館,二○一九年)、「流浪的土地公:北投社保德宮的神明地誌學」(保德宮,二○二○年)、「來溝仔邊的灶腳說故事」(番仔厝聚落,二○二二年),以及凱達格蘭文化館「安身」展覽(二○二四年)、「大屯山下的風景:從北投社出發」(林間草堂,二○二四年)等系列講座、展演、工作坊與走讀活動。

序

序 尋靈的書寫

至今仍無法想像,自己會寫出這本關於淡北地區原住民信仰流變與復振的小書。我既不是凱達格蘭的原住民族人,也不是在淡北地區出生的漢人,一切都是來到此地就學的一段機緣。

自大學開始,我對我們學校附近的環境、社區與地方人群歷史,就產生不少興趣。在本書中屢屢提及的淡水河、關渡宮、關渡平原、硫磺谷、大屯山與七星山等地,都是大學時期就常常遊歷的地點。回想起來,自二○一二年到臺北藝術大學就讀算起,我已經在臺北市與新北市生活了十個年頭,其中有四年的時間生活在關渡,六年的時間都住在新北市淡水的竹圍。從學校往返淡北各地的交通過程,幾乎已經成為我的日常。

但是,一直要到研究所時期,因為對於藝術創作與實踐方法論的思考,產生不同於以往的轉型,才開始讓我對此地有更深的關懷與認識,並且在淡北地區結識了不少在地的凱達格蘭原住民族人和漢人耆老。這一段經歷,也幾乎重構過往我對於平埔族歷史的認識,因為他們並沒有消失,反而真真實實地活在這一片土地上。尤其是二○一六年以來,不論是在北投保德宮的長期蹲點經驗、參與潘姓家族的神靈祭祀與廟陣活動,或是在淡水、北投與士林一帶探尋地方墓塚、陰祠與廟宇的過程,以及拜訪凱達格蘭族的「聖山」及其祖靈之地,都讓我感受到「靈」的存在與其介入人群歷史之間的幽微關係。凡此,皆成為我所珍視的經驗。

二○一六年的夏季,因緣際會下,我結識了保德宮具凱達格蘭族身分的潘姓家族,開啟了一段長期性的宮廟事務及活動的參與過程。舉凡文化資產相關的社區公聽會、廟址與地租的協調會、廟陣與祭典討論會、一年一度的南巡參香、遶境、王爺聖誕和農曆普渡等活動,我都多次在場進行記錄並親身參與,至今已經有八年左右的時間。但嚴格說來,直到二○二四年中旬,我並沒有在其間創作任何相關的作品,而是選擇透過工作坊、放映會、論壇、走讀與廟牌修復工作等等——這一系列介於文史與藝術性質之間的活動,來思考藝術實踐與平埔族群彼此之間可以激發的關聯。

當我們翻閱資料,可以發覺目前關於大屯山系及淡水河流域附近原住民部落之研究,一方面從荷蘭、西班牙時期的檔案史料,進行村社位置的考訂,並銜接至清代文獻裡的部落名稱;另一方面,則是透過史料與地契文書,討論部落的土地墾殖、經濟型態、地權變遷與原漢人群的互動情形。與前述豐厚的研究成果相比,卻鮮少有從部落傳統文化、祖靈與泛靈信仰變遷的角度,描寫當地原住民族的祖靈信仰在接觸到西方宗教、漢人道教與民間信仰的過程當中,產生對超自然的「靈」(supernatural spirit)的轉化、接受與吸納的情形。不可諱言地,歷來在平埔族方面的臺灣史研究,給予我諸多認識層面的收穫與思考啟發。但是,無論歷史學的研究是否有對史料檔案進行批判,或是找到另闢蹊徑的解讀方式,一旦我置身於當代平埔族人的文化實踐場域當中,就會意識到自己無法停留於對史料文獻的依賴和魅惑,重要的仍是那一處不斷流變的社會現場。

我曾聽聞過幾位資深的人類學家在私底下閒聊時,談到他們在長年的田野調查過程,不論是在漢人聚落或原住民部落,都遭遇到不少「無法解釋」的靈異現象,或是親身接觸過的超自然體驗,但在撰寫學術論文時,卻難以將這些深刻的生命體會寫入其中,只能以「存而不論」的方式擱置「靈」的問題,淪為茶餘飯後的話題。然而,這種無法自外於「靈」的世界,卻是在這本書的寫作當中,至關重要的部分,所以對我自己而言,這是一本探尋土地之「靈」的書寫,並不完全將「靈」視為一種心理性與社會性的想像,而是從民間社會的角度,承認「祂」在歷史流變中的幽微作用。

歷史檔案確實有其誘人之處,但它並不會產生勾魂的效果,因為檔案中的死者往往非常冰冷。很多的研究者都已經指出:一座廟宇或土地祠的建立,實際上和不同人群勢力的競合、人際網絡的建構,以及地方社會的發展等因素,有著緊密的關係,此種思考也帶給我諸多的啟發。但是,民間社會中視為真實的「靈」,往往也在這一套講求實證、分析和理性思維的敘事下,祂們的存在若不是被長期擱置,就是被壓抑了。本書並不是在標舉一種非人及超自然力量的決定論(determinism),而是希望在人類的社會、政治與經濟運作、環境力量等因素之外,站在民間社會承認「靈」存在的宇宙論和存有論,思考祂們在人群、社會與環境之間蘊含的作用力。

在平埔族原住民與漢人接觸的歷史過程中,臺灣民間社會現場中的「鬼」、「神」與「靈」,總有一種詭譎的真實性和超自然性,持續與人們共處於同一個世界,甚至打開原漢人群雙方在宇宙論層次的協商空間。「靈」的問題並不會因為原漢人群的接觸而被消弭,而是不斷地流轉在不同的祭祀型態及物質形式之間,因為「祂」是自外於人的存有,逼顯出一個不單獨僅有人類主宰的宇宙。因此,本書意欲朝向一種屬靈的歷史觀,聚焦在從過往至當代的臺灣,平埔族群與漢人接觸的過程,如何產生各種層次的「靈力越界」。回顧凱達格蘭族在既往的「平埔研究」中,並沒有涉及到信仰流變與「靈力」的書寫,尤其是「靈」的問題,這在平埔族原住民的歷史境遇和當代復振運動當中,可能是更需要被關注的核心面向。

本書名為「神靈越界」,指向的是疊覆於各種人群及歷史界線上的平埔族祖靈、漢人神祇與淡北地帶的芸芸眾魂。祂們在本書當中,是一種超越人類與自然、生物性與物質性的真實存有,不會因為族群文化詮釋上的差異,以及歷史敘事的競逐而消失,反而深深地滲透進地方人群互動的歷史之中。

相較於先前出版的《噤聲之界:北臺灣客庄與原民的百年纏結和對話》(二○一四年),這本書在份量上難以比擬,卻是我在二○一七年至二○二三年之間——幾乎和《噤聲之界》同時——進行的書寫工作。雖然,我這幾年也在《原住民族文獻》、《臺灣原住民研究論叢》、《人類學視界》與《南島研究學報》等處,發表了幾篇關於北海岸與淡北地區凱達格蘭原住民族的田野調查和研究論文。但是,作為一位非歷史學、非人類學科出身的寫作者,本書若有史料解讀與論述上的偏誤,或是在闡釋及理解上的不足,再請族人與學者老師不吝給予我批評與指教。

作為一位藝術創作者,我一直是從藝術實踐的角度,思考如何將「書籍」視作一種藝術的社會展演形式,又如何透過寫作貫穿自身所能觸及的智識與經驗。以我所身處的臺灣當代藝術場域而言,無論是原住民藝術史中關於平埔族群面向的書寫工作,或是平埔族裔在當代藝術創作及展演實踐方面的成果,目前皆較受到忽視。對於平埔族群的關注,或許有助於我們重新認識長久以來過於二元化的原住民/漢人互動的歷史課題。終究,我是一位在凱達格蘭族人土地上的借居者,既然來到淡北地區生活,那麼試圖理解腳下曾經發生的歷史和今日現狀,是對於這片土地的原住民最基本的尊重。

這本書要感謝非常多人,包含近幾年在淡北地帶遇見的平埔族、漢人耆老,以及在研討會發表與文章寫作過程中,給予諸多寶貴意見和鼓勵的學者老師。我要謝謝策展人徐文瑞與「森人」團隊在藝術實踐上的對話,也要感謝陽明山國家公園管理處的呂理昌先生、保德宮的宮主潘國良大哥,以及身為北投社後裔的陳金萬先生,在諸多書寫工作上的協助,亦要謝謝新北市政府文化局與游擊文化對出版本書的支持。謹以此書獻給凱達格蘭的祖靈,以及那些仍在為了正名、復權與文化復振運動奮鬥的平埔族人們。

至今仍無法想像,自己會寫出這本關於淡北地區原住民信仰流變與復振的小書。我既不是凱達格蘭的原住民族人,也不是在淡北地區出生的漢人,一切都是來到此地就學的一段機緣。

自大學開始,我對我們學校附近的環境、社區與地方人群歷史,就產生不少興趣。在本書中屢屢提及的淡水河、關渡宮、關渡平原、硫磺谷、大屯山與七星山等地,都是大學時期就常常遊歷的地點。回想起來,自二○一二年到臺北藝術大學就讀算起,我已經在臺北市與新北市生活了十個年頭,其中有四年的時間生活在關渡,六年的時間都住在新北市淡水的竹圍。從學校往返淡北各地的交通過程,幾乎已經成為我的日常。

但是,一直要到研究所時期,因為對於藝術創作與實踐方法論的思考,產生不同於以往的轉型,才開始讓我對此地有更深的關懷與認識,並且在淡北地區結識了不少在地的凱達格蘭原住民族人和漢人耆老。這一段經歷,也幾乎重構過往我對於平埔族歷史的認識,因為他們並沒有消失,反而真真實實地活在這一片土地上。尤其是二○一六年以來,不論是在北投保德宮的長期蹲點經驗、參與潘姓家族的神靈祭祀與廟陣活動,或是在淡水、北投與士林一帶探尋地方墓塚、陰祠與廟宇的過程,以及拜訪凱達格蘭族的「聖山」及其祖靈之地,都讓我感受到「靈」的存在與其介入人群歷史之間的幽微關係。凡此,皆成為我所珍視的經驗。

二○一六年的夏季,因緣際會下,我結識了保德宮具凱達格蘭族身分的潘姓家族,開啟了一段長期性的宮廟事務及活動的參與過程。舉凡文化資產相關的社區公聽會、廟址與地租的協調會、廟陣與祭典討論會、一年一度的南巡參香、遶境、王爺聖誕和農曆普渡等活動,我都多次在場進行記錄並親身參與,至今已經有八年左右的時間。但嚴格說來,直到二○二四年中旬,我並沒有在其間創作任何相關的作品,而是選擇透過工作坊、放映會、論壇、走讀與廟牌修復工作等等——這一系列介於文史與藝術性質之間的活動,來思考藝術實踐與平埔族群彼此之間可以激發的關聯。

當我們翻閱資料,可以發覺目前關於大屯山系及淡水河流域附近原住民部落之研究,一方面從荷蘭、西班牙時期的檔案史料,進行村社位置的考訂,並銜接至清代文獻裡的部落名稱;另一方面,則是透過史料與地契文書,討論部落的土地墾殖、經濟型態、地權變遷與原漢人群的互動情形。與前述豐厚的研究成果相比,卻鮮少有從部落傳統文化、祖靈與泛靈信仰變遷的角度,描寫當地原住民族的祖靈信仰在接觸到西方宗教、漢人道教與民間信仰的過程當中,產生對超自然的「靈」(supernatural spirit)的轉化、接受與吸納的情形。不可諱言地,歷來在平埔族方面的臺灣史研究,給予我諸多認識層面的收穫與思考啟發。但是,無論歷史學的研究是否有對史料檔案進行批判,或是找到另闢蹊徑的解讀方式,一旦我置身於當代平埔族人的文化實踐場域當中,就會意識到自己無法停留於對史料文獻的依賴和魅惑,重要的仍是那一處不斷流變的社會現場。

我曾聽聞過幾位資深的人類學家在私底下閒聊時,談到他們在長年的田野調查過程,不論是在漢人聚落或原住民部落,都遭遇到不少「無法解釋」的靈異現象,或是親身接觸過的超自然體驗,但在撰寫學術論文時,卻難以將這些深刻的生命體會寫入其中,只能以「存而不論」的方式擱置「靈」的問題,淪為茶餘飯後的話題。然而,這種無法自外於「靈」的世界,卻是在這本書的寫作當中,至關重要的部分,所以對我自己而言,這是一本探尋土地之「靈」的書寫,並不完全將「靈」視為一種心理性與社會性的想像,而是從民間社會的角度,承認「祂」在歷史流變中的幽微作用。

歷史檔案確實有其誘人之處,但它並不會產生勾魂的效果,因為檔案中的死者往往非常冰冷。很多的研究者都已經指出:一座廟宇或土地祠的建立,實際上和不同人群勢力的競合、人際網絡的建構,以及地方社會的發展等因素,有著緊密的關係,此種思考也帶給我諸多的啟發。但是,民間社會中視為真實的「靈」,往往也在這一套講求實證、分析和理性思維的敘事下,祂們的存在若不是被長期擱置,就是被壓抑了。本書並不是在標舉一種非人及超自然力量的決定論(determinism),而是希望在人類的社會、政治與經濟運作、環境力量等因素之外,站在民間社會承認「靈」存在的宇宙論和存有論,思考祂們在人群、社會與環境之間蘊含的作用力。

在平埔族原住民與漢人接觸的歷史過程中,臺灣民間社會現場中的「鬼」、「神」與「靈」,總有一種詭譎的真實性和超自然性,持續與人們共處於同一個世界,甚至打開原漢人群雙方在宇宙論層次的協商空間。「靈」的問題並不會因為原漢人群的接觸而被消弭,而是不斷地流轉在不同的祭祀型態及物質形式之間,因為「祂」是自外於人的存有,逼顯出一個不單獨僅有人類主宰的宇宙。因此,本書意欲朝向一種屬靈的歷史觀,聚焦在從過往至當代的臺灣,平埔族群與漢人接觸的過程,如何產生各種層次的「靈力越界」。回顧凱達格蘭族在既往的「平埔研究」中,並沒有涉及到信仰流變與「靈力」的書寫,尤其是「靈」的問題,這在平埔族原住民的歷史境遇和當代復振運動當中,可能是更需要被關注的核心面向。

本書名為「神靈越界」,指向的是疊覆於各種人群及歷史界線上的平埔族祖靈、漢人神祇與淡北地帶的芸芸眾魂。祂們在本書當中,是一種超越人類與自然、生物性與物質性的真實存有,不會因為族群文化詮釋上的差異,以及歷史敘事的競逐而消失,反而深深地滲透進地方人群互動的歷史之中。

相較於先前出版的《噤聲之界:北臺灣客庄與原民的百年纏結和對話》(二○一四年),這本書在份量上難以比擬,卻是我在二○一七年至二○二三年之間——幾乎和《噤聲之界》同時——進行的書寫工作。雖然,我這幾年也在《原住民族文獻》、《臺灣原住民研究論叢》、《人類學視界》與《南島研究學報》等處,發表了幾篇關於北海岸與淡北地區凱達格蘭原住民族的田野調查和研究論文。但是,作為一位非歷史學、非人類學科出身的寫作者,本書若有史料解讀與論述上的偏誤,或是在闡釋及理解上的不足,再請族人與學者老師不吝給予我批評與指教。

作為一位藝術創作者,我一直是從藝術實踐的角度,思考如何將「書籍」視作一種藝術的社會展演形式,又如何透過寫作貫穿自身所能觸及的智識與經驗。以我所身處的臺灣當代藝術場域而言,無論是原住民藝術史中關於平埔族群面向的書寫工作,或是平埔族裔在當代藝術創作及展演實踐方面的成果,目前皆較受到忽視。對於平埔族群的關注,或許有助於我們重新認識長久以來過於二元化的原住民/漢人互動的歷史課題。終究,我是一位在凱達格蘭族人土地上的借居者,既然來到淡北地區生活,那麼試圖理解腳下曾經發生的歷史和今日現狀,是對於這片土地的原住民最基本的尊重。

這本書要感謝非常多人,包含近幾年在淡北地帶遇見的平埔族、漢人耆老,以及在研討會發表與文章寫作過程中,給予諸多寶貴意見和鼓勵的學者老師。我要謝謝策展人徐文瑞與「森人」團隊在藝術實踐上的對話,也要感謝陽明山國家公園管理處的呂理昌先生、保德宮的宮主潘國良大哥,以及身為北投社後裔的陳金萬先生,在諸多書寫工作上的協助,亦要謝謝新北市政府文化局與游擊文化對出版本書的支持。謹以此書獻給凱達格蘭的祖靈,以及那些仍在為了正名、復權與文化復振運動奮鬥的平埔族人們。

目次

序 尋靈的書寫

本書的用詞及考量

前言 重訪平埔族

平埔族群的正名、復權之路

凱達格蘭:淡北地帶的原住民族

壹 番仔王爺:流亡的神靈

二○一○年,一樁拆廟事件

原住民與漢人神靈的遭逢

超自然的神靈傳聞

貳 越界之靈:接觸地帶的信仰

原住民與荷西傳教士

通事、原住民與關渡宮

公廨、地基主與土地神祠

參 邊界考:部落與漢庄的消長

原住民與外來者的遭逢

社域界線推移下的原漢關係

界線的消弭與部落的瓦解

肆 遷徙與流變中的神靈

族人與保德宮的迫遷之路

廟境交陪下的原漢合作

「番仔獅」的傳承

伍 復振:祖靈的歸返

凱達格蘭族裔的奮起

聖山與祖靈之地

後記 人、地與靈的流轉

本書的用詞及考量

前言 重訪平埔族

平埔族群的正名、復權之路

凱達格蘭:淡北地帶的原住民族

壹 番仔王爺:流亡的神靈

二○一○年,一樁拆廟事件

原住民與漢人神靈的遭逢

超自然的神靈傳聞

貳 越界之靈:接觸地帶的信仰

原住民與荷西傳教士

通事、原住民與關渡宮

公廨、地基主與土地神祠

參 邊界考:部落與漢庄的消長

原住民與外來者的遭逢

社域界線推移下的原漢關係

界線的消弭與部落的瓦解

肆 遷徙與流變中的神靈

族人與保德宮的迫遷之路

廟境交陪下的原漢合作

「番仔獅」的傳承

伍 復振:祖靈的歸返

凱達格蘭族裔的奮起

聖山與祖靈之地

後記 人、地與靈的流轉

書摘/試閱

壹 番仔王爺:流亡的神靈

今日的關渡平原東北側,北投捷運站西側、淡水捷運線的軌道旁邊有一處老聚落,清帝國時期稱為「灣灣厝」或「灣灣番厝」,地方上的漢人耆老將此地稱為「番仔厝」,是昔日北投社的下社部落範圍之一。現在回想起來,我第一次意識到以「番仔」為名的地名,應該就是北投的「番仔厝」,而且還不是出現在紙本的古地圖或檔案文件中,反倒是在谷歌(Google)的數位地圖上看到的。甚至我還一度暗自抱怨:「現在都甚麼時代了,怎麼地圖上還會出現這種汙名化的地名?完全沒有一絲對臺灣社會族群文化的敏感度。」直到真正走入「番仔厝」這一處聚落,我才發現不論是漢人耆老或是潘姓的平埔族原住民,都已經將「番仔厝」作為地方慣用語,指稱他們自小到大生活的地方。在使用上,在地漢人耆老也會說「我是番仔厝的人」,不見得帶有歧視的意思。

日治至戰後初期,此地的人口曾經有六百至七百人之多(約六十戶左右),大多是姓「潘」的原住民族人。聚落內有一座供奉池府王爺的「保德宮」,是地方居民的主要信仰中心。若從漢人的角度,池府王爺(又稱為「池府千歲」)這位神祇,可以追溯自七世紀的唐帝國時期,也是臺灣漢人民間社會祭祀的「五府千歲」(李、池、吳、朱、范府千歲)之一。但是,在「番仔厝」,因為池府王爺早期是由原住民在祭祀,反而被當地漢人稱為「番仔王爺」。這位神靈在「番仔厝」聚落內被眾人祭祀,即便被地方漢人居民冠上帶有汙名意味的稱呼,都已經暗示「祂」和原住民族人之間的淵源。

二○一○年,一樁拆廟事件

傳說今日「保德宮」所供奉的池府王爺神尊,原先被供奉於北投社頂社(位於北投三層崎一帶高地上的部落)的潘姓原住民族人家中,後來王爺神像跟著部落族人輾轉搬遷到北投的「番仔厝」。隨著原住民與漢人逐漸雜居,便開始有漢人信徒祭祀,稱祂為「番仔王爺」,並將王爺能夠醫治百病的神蹟傳遍全庄,使保德宮逐漸具有「庄廟」的性質,廟裡也開始有乩童替村民辦事。

自王爺神尊開始被平埔族原住民供奉以來,「祂」也隨著族人的遷徙,歷經了數次的搬遷,至今沒有尋覓到一處可以長久棲身之處。二○○四年時,保德宮因為被地主指控廟地並非廟方所有,而面臨「侵佔土地」的嚴重法律訴訟。地主認為保德宮長期佔用土地,並訴請法院要求「拆廟還地」,後續由高等法院判決定讞,必須要拆除廟宇建物。之後,保德宮廟方與地主展開多次的協調,商議向地主購買土地或是協助廟方遷址的可能性,但雙方討論多次未果。隨後廟方也進行了各式的抗爭形式與媒體策略、連結地方資源與人脈,試圖爭取宮廟自身的權益。此外,也在二○○七年申請文化資產鑑定,歷經約莫一年的審議,臺北市政府文化局於二○○八年七月八日將「保德宮」、「番仔厝」與「番仔溝」登錄為凱達格蘭北投社的文化景觀。

但是,地主隨後提出撤銷保德宮登錄為文化景觀的要求,以利他們執行「拆廟還地」的法律程序,並且主張擁有「保德宮廟地的土地所有權,卻遭廟方長期侵佔,在土地上建築寺廟,雖然高等法院已判決應拆廟還地,並取得士林地方法院行政執行處的執行命令,但保德宮管理委員會提出申請,經北市府文化局文資會議審議後,被登錄為文化景觀,這導致拆屋還地的事情無法立即執行」,所以在法院庭訊時,地主方認為保德宮僅是三十多年的廟宇建物,既非王爺廟的原址,也並非是百年古蹟。

因此,地主再度提起上訴,至二○一○年法院在二審時判決地主勝訴。後續廟方雖然提起再訴,但經由士林地方法院三審判定,廟方仍需拆廟還地。之後,法院與臺北市政府文化局經過多次的察勘,確認保德宮的文化景觀資格,僅限於池府王爺的神像、四座土地公石材神像等物件列入保存,認為廟宇建築本體不在保留範圍內,決定於二○一○年十月十三日上午九點半,強制執行拆除作業。

拆廟前夕,廟方與地方法院、地檢署、地主曾多次來回斡旋。拆除當天,現場不分原住民或漢人信徒,十幾位男女信眾仍期待事件有轉圜的餘地,當地里長鄭國華(同時兼任保德宮主委)也到場支援,希望地主能夠給廟方多一點時間安排神像的安置事務,再進行拆遷。但是,執行任務的檢察官向廟方重申執行判決的立場,並希望在場信眾體諒。檢察官隨即焚香向眾神表示:「王爺在上,今日弟子依法執行公務,希望王爺諒解移駕,並保佑執行安全順利。」豈料在檢察官焚香後,鄭國華里長和數名潘姓族人、數十名漢人信眾即刻圍住供桌,高喊:「護廟,護王爺!」不讓地主請王爺神尊離場,信眾也和現場的員警爆發肢體衝突。

信眾除了以肉身抗議阻擋之外,廟方也以應該要尊重信仰為由,要求行使國家公權力的檢察官必須焚香告知神靈、準備應有的供品,並且親自詢問神靈的意見、稟告拆除事宜,需要得到神靈的同意之後才能拆廟。此時,地主方則進一步允諾協助保留宮廟的龍柱、石獅等物件,盡量以保留原狀、手工方式拆除,終於獲得廟方的首肯,但在拆除作業進行的當下,仍有多位地方信徒試圖阻擋,其中一位肉身阻擋拆廟的人,便是來自「番仔厝」潘姓家族的潘國良耆老。

當時,潘國良耆老以肉身擋在神像面前護衛,但被前來管理現場秩序的派出所員警緊緊壓住左右手,要將他抬出廟門外,雙方久久僵持不下。還有另一名漢人信徒激動地對士林地方法院的公務人員說:「我們土地公原本是黑色的,現在變成紅色的,你現在動神尊,你的身體會不健康。」法院的公務人員聽聞後,便立即持香稟告王爺:「王爺在上,弟子王本源是士林地方法院民事執行處庭長,今天依法執行公務,請王爺諒解。」至於文化局的人員則在一旁確保廟宇拆除過程中,被列為文化景觀之石刻土地公、池府王爺等神像是否獲得妥善搬遷及保存。

當天上午十一點左右,由保德宮的廟祝擲筊請示王爺是否願意移駕,第一次詢問時並沒有同意,第二次詢問才獲得王爺的聖筊。這時,廟內的神像才陸續由信眾們請出戶外,緊接著地主雇用的拆除工人與挖土機進場,廟齡約十五年的保德宮建築,在重型機具的拆除下化為瓦礫,廟方多年籌措的百萬建廟資金也付諸流水。保德宮被拆除之後,信眾將神像移到一旁「番仔溝」(水磨坑溪)上的老舊鐵皮屋前方空地。後續,由於此地為水利局所屬的公有地,因而多次收到違法佔用水利地的通知書。在隨時可能被迫搬遷的情況下,潘姓族人與漢人信徒共商,決議向地方議員尋求協商管道,以「庄廟」為地方上的主要信仰為由,主張保德宮是代表整個「庄」的集體意識,與多個政府單位爭取這一塊臨時安置地的暫時使用權。

二○一六年十二月五日早上,保德宮的潘姓族人、漢人信眾與里長一起,在一位臺北市議員的服務處,透過議員與臺北市農田水利會的人員進行協調。因為保德宮現址建築屬於違建,依法必須拆除,但經由議員的協調後,農田水利會的人員暫時同意,在不違反水利法的條件之下,現有水圳上的臨時鐵皮屋可以暫時保留。農田水利會與保德宮在協商之後,廟方也隨即進行鐵皮屋的整修工程,在二○一六年十二月十六日,暫時將神像搬遷至旁邊的工寮,重新裝潢原本老舊不堪的鐵皮屋建物,並於二○一七年一月二日,舉行神像安座大典。當年八月二日,保德宮舉辦中元普渡活動,不少立法委員與地方議員到場致詞,向在場數百位的番仔厝在地居民與廟眾保證,在他們任內保德宮絕不會再有被迫搬遷的可能,並請臺下的居民、信徒放心,表示會持續「守護」庄頭與保德宮的權益。

然而,到了二○一九年初,保德宮收到相關政府單位要求出示宮廟事務正常運作的照片,作為依照約定、合理使用的證明文件,確保使用方式並無超限利用或違規加蓋,保德宮也依規定隨即繳交相關資料備查。當年五月,又因再次收到違建拆遷限期改善之公文書(因為二○一六年的協調會議,僅是口頭答應),主委鄭國華與宮主潘國良再次向臺北市議會陳情;七月三十一日,偕同林世宗議員、北投區區長、水利局幹員進行協商,水利局將宮廟事務交予北投區公所,將保德宮劃為區域政府的列管宮廟,並以正式公文訂定此事之管理權責。這一次,保德宮再次避免了被拆遷之危機,不過每年必須繳納土地使用租金。

與地主經過多次的協調、討論和來回磋商,保德宮從廟宇拆遷、神像置於鐵皮屋、重新裝潢鐵皮屋,到付給公部門租金,終於可以暫時安身在番仔溝上的水利用地。在這段過程中,尤其是主理廟務的潘姓族人,承受了莫大的精神壓力,宛如過去先人遭遇的迫遷血淚史,在當代族人身上不斷地重新上演。保德宮的拆遷事件背後,是否有其歷史的脈絡及社會因素?上述協商拉鋸背後的地方情感基礎,究竟又是如何形成的?在凝聚地方庄民信仰的過程中,超自然(supernatural)的神蹟與靈力,又在其中扮演甚麼樣的作用?這一系列從保德宮的拆遷所衍生出的問題,也成為我開始尋覓隱微歷史線索的一切起點。

今日的關渡平原東北側,北投捷運站西側、淡水捷運線的軌道旁邊有一處老聚落,清帝國時期稱為「灣灣厝」或「灣灣番厝」,地方上的漢人耆老將此地稱為「番仔厝」,是昔日北投社的下社部落範圍之一。現在回想起來,我第一次意識到以「番仔」為名的地名,應該就是北投的「番仔厝」,而且還不是出現在紙本的古地圖或檔案文件中,反倒是在谷歌(Google)的數位地圖上看到的。甚至我還一度暗自抱怨:「現在都甚麼時代了,怎麼地圖上還會出現這種汙名化的地名?完全沒有一絲對臺灣社會族群文化的敏感度。」直到真正走入「番仔厝」這一處聚落,我才發現不論是漢人耆老或是潘姓的平埔族原住民,都已經將「番仔厝」作為地方慣用語,指稱他們自小到大生活的地方。在使用上,在地漢人耆老也會說「我是番仔厝的人」,不見得帶有歧視的意思。

日治至戰後初期,此地的人口曾經有六百至七百人之多(約六十戶左右),大多是姓「潘」的原住民族人。聚落內有一座供奉池府王爺的「保德宮」,是地方居民的主要信仰中心。若從漢人的角度,池府王爺(又稱為「池府千歲」)這位神祇,可以追溯自七世紀的唐帝國時期,也是臺灣漢人民間社會祭祀的「五府千歲」(李、池、吳、朱、范府千歲)之一。但是,在「番仔厝」,因為池府王爺早期是由原住民在祭祀,反而被當地漢人稱為「番仔王爺」。這位神靈在「番仔厝」聚落內被眾人祭祀,即便被地方漢人居民冠上帶有汙名意味的稱呼,都已經暗示「祂」和原住民族人之間的淵源。

二○一○年,一樁拆廟事件

傳說今日「保德宮」所供奉的池府王爺神尊,原先被供奉於北投社頂社(位於北投三層崎一帶高地上的部落)的潘姓原住民族人家中,後來王爺神像跟著部落族人輾轉搬遷到北投的「番仔厝」。隨著原住民與漢人逐漸雜居,便開始有漢人信徒祭祀,稱祂為「番仔王爺」,並將王爺能夠醫治百病的神蹟傳遍全庄,使保德宮逐漸具有「庄廟」的性質,廟裡也開始有乩童替村民辦事。

自王爺神尊開始被平埔族原住民供奉以來,「祂」也隨著族人的遷徙,歷經了數次的搬遷,至今沒有尋覓到一處可以長久棲身之處。二○○四年時,保德宮因為被地主指控廟地並非廟方所有,而面臨「侵佔土地」的嚴重法律訴訟。地主認為保德宮長期佔用土地,並訴請法院要求「拆廟還地」,後續由高等法院判決定讞,必須要拆除廟宇建物。之後,保德宮廟方與地主展開多次的協調,商議向地主購買土地或是協助廟方遷址的可能性,但雙方討論多次未果。隨後廟方也進行了各式的抗爭形式與媒體策略、連結地方資源與人脈,試圖爭取宮廟自身的權益。此外,也在二○○七年申請文化資產鑑定,歷經約莫一年的審議,臺北市政府文化局於二○○八年七月八日將「保德宮」、「番仔厝」與「番仔溝」登錄為凱達格蘭北投社的文化景觀。

但是,地主隨後提出撤銷保德宮登錄為文化景觀的要求,以利他們執行「拆廟還地」的法律程序,並且主張擁有「保德宮廟地的土地所有權,卻遭廟方長期侵佔,在土地上建築寺廟,雖然高等法院已判決應拆廟還地,並取得士林地方法院行政執行處的執行命令,但保德宮管理委員會提出申請,經北市府文化局文資會議審議後,被登錄為文化景觀,這導致拆屋還地的事情無法立即執行」,所以在法院庭訊時,地主方認為保德宮僅是三十多年的廟宇建物,既非王爺廟的原址,也並非是百年古蹟。

因此,地主再度提起上訴,至二○一○年法院在二審時判決地主勝訴。後續廟方雖然提起再訴,但經由士林地方法院三審判定,廟方仍需拆廟還地。之後,法院與臺北市政府文化局經過多次的察勘,確認保德宮的文化景觀資格,僅限於池府王爺的神像、四座土地公石材神像等物件列入保存,認為廟宇建築本體不在保留範圍內,決定於二○一○年十月十三日上午九點半,強制執行拆除作業。

拆廟前夕,廟方與地方法院、地檢署、地主曾多次來回斡旋。拆除當天,現場不分原住民或漢人信徒,十幾位男女信眾仍期待事件有轉圜的餘地,當地里長鄭國華(同時兼任保德宮主委)也到場支援,希望地主能夠給廟方多一點時間安排神像的安置事務,再進行拆遷。但是,執行任務的檢察官向廟方重申執行判決的立場,並希望在場信眾體諒。檢察官隨即焚香向眾神表示:「王爺在上,今日弟子依法執行公務,希望王爺諒解移駕,並保佑執行安全順利。」豈料在檢察官焚香後,鄭國華里長和數名潘姓族人、數十名漢人信眾即刻圍住供桌,高喊:「護廟,護王爺!」不讓地主請王爺神尊離場,信眾也和現場的員警爆發肢體衝突。

信眾除了以肉身抗議阻擋之外,廟方也以應該要尊重信仰為由,要求行使國家公權力的檢察官必須焚香告知神靈、準備應有的供品,並且親自詢問神靈的意見、稟告拆除事宜,需要得到神靈的同意之後才能拆廟。此時,地主方則進一步允諾協助保留宮廟的龍柱、石獅等物件,盡量以保留原狀、手工方式拆除,終於獲得廟方的首肯,但在拆除作業進行的當下,仍有多位地方信徒試圖阻擋,其中一位肉身阻擋拆廟的人,便是來自「番仔厝」潘姓家族的潘國良耆老。

當時,潘國良耆老以肉身擋在神像面前護衛,但被前來管理現場秩序的派出所員警緊緊壓住左右手,要將他抬出廟門外,雙方久久僵持不下。還有另一名漢人信徒激動地對士林地方法院的公務人員說:「我們土地公原本是黑色的,現在變成紅色的,你現在動神尊,你的身體會不健康。」法院的公務人員聽聞後,便立即持香稟告王爺:「王爺在上,弟子王本源是士林地方法院民事執行處庭長,今天依法執行公務,請王爺諒解。」至於文化局的人員則在一旁確保廟宇拆除過程中,被列為文化景觀之石刻土地公、池府王爺等神像是否獲得妥善搬遷及保存。

當天上午十一點左右,由保德宮的廟祝擲筊請示王爺是否願意移駕,第一次詢問時並沒有同意,第二次詢問才獲得王爺的聖筊。這時,廟內的神像才陸續由信眾們請出戶外,緊接著地主雇用的拆除工人與挖土機進場,廟齡約十五年的保德宮建築,在重型機具的拆除下化為瓦礫,廟方多年籌措的百萬建廟資金也付諸流水。保德宮被拆除之後,信眾將神像移到一旁「番仔溝」(水磨坑溪)上的老舊鐵皮屋前方空地。後續,由於此地為水利局所屬的公有地,因而多次收到違法佔用水利地的通知書。在隨時可能被迫搬遷的情況下,潘姓族人與漢人信徒共商,決議向地方議員尋求協商管道,以「庄廟」為地方上的主要信仰為由,主張保德宮是代表整個「庄」的集體意識,與多個政府單位爭取這一塊臨時安置地的暫時使用權。

二○一六年十二月五日早上,保德宮的潘姓族人、漢人信眾與里長一起,在一位臺北市議員的服務處,透過議員與臺北市農田水利會的人員進行協調。因為保德宮現址建築屬於違建,依法必須拆除,但經由議員的協調後,農田水利會的人員暫時同意,在不違反水利法的條件之下,現有水圳上的臨時鐵皮屋可以暫時保留。農田水利會與保德宮在協商之後,廟方也隨即進行鐵皮屋的整修工程,在二○一六年十二月十六日,暫時將神像搬遷至旁邊的工寮,重新裝潢原本老舊不堪的鐵皮屋建物,並於二○一七年一月二日,舉行神像安座大典。當年八月二日,保德宮舉辦中元普渡活動,不少立法委員與地方議員到場致詞,向在場數百位的番仔厝在地居民與廟眾保證,在他們任內保德宮絕不會再有被迫搬遷的可能,並請臺下的居民、信徒放心,表示會持續「守護」庄頭與保德宮的權益。

然而,到了二○一九年初,保德宮收到相關政府單位要求出示宮廟事務正常運作的照片,作為依照約定、合理使用的證明文件,確保使用方式並無超限利用或違規加蓋,保德宮也依規定隨即繳交相關資料備查。當年五月,又因再次收到違建拆遷限期改善之公文書(因為二○一六年的協調會議,僅是口頭答應),主委鄭國華與宮主潘國良再次向臺北市議會陳情;七月三十一日,偕同林世宗議員、北投區區長、水利局幹員進行協商,水利局將宮廟事務交予北投區公所,將保德宮劃為區域政府的列管宮廟,並以正式公文訂定此事之管理權責。這一次,保德宮再次避免了被拆遷之危機,不過每年必須繳納土地使用租金。

與地主經過多次的協調、討論和來回磋商,保德宮從廟宇拆遷、神像置於鐵皮屋、重新裝潢鐵皮屋,到付給公部門租金,終於可以暫時安身在番仔溝上的水利用地。在這段過程中,尤其是主理廟務的潘姓族人,承受了莫大的精神壓力,宛如過去先人遭遇的迫遷血淚史,在當代族人身上不斷地重新上演。保德宮的拆遷事件背後,是否有其歷史的脈絡及社會因素?上述協商拉鋸背後的地方情感基礎,究竟又是如何形成的?在凝聚地方庄民信仰的過程中,超自然(supernatural)的神蹟與靈力,又在其中扮演甚麼樣的作用?這一系列從保德宮的拆遷所衍生出的問題,也成為我開始尋覓隱微歷史線索的一切起點。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。