庫存:4

下單可得紅利積點:13 點

商品簡介

作者簡介

序

目次

書摘/試閱

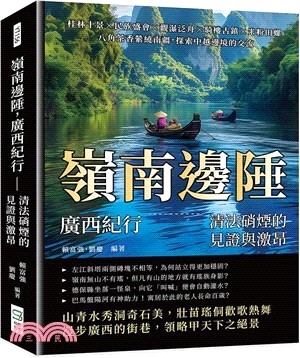

商品簡介

►左江斜塔兩側磚塊不相等,為何站立得更加穩固?

►嶺南無山不有瑤,但凡有山的地方就有瑤族身影?

►德保縣坐落一怪泉,向它「叫喊」便會自動灌水?

►巴馬盤陽河有神助力!寓居於此的老人長命百歲?

山青水秀洞奇石美,壯苗瑤侗歡歌熱舞

漫步廣西的街巷,領略甲天下之絕景

▎山水甲天下,壯麗奇觀無與倫比

廣西擁有世界級的自然奇觀,桂林山水以奇峰疊翠、碧水蜿蜒聞名於世,灕江的柔美與龍脊梯田的壯闊交相輝映,勾勒出一幅如詩如畫的景象。世界最大的天坑群、神祕的地下溶洞、氣勢磅礡的德天跨國瀑布,構成了一幅壯麗的地理長卷。北海銀灘細膩潔白,被譽為「天下第一灘」,而潿洲島的火山地貌更增添了一抹神祕色彩。廣西的山水不僅是一場視覺饗宴,更蘊含豐富的地質與生態奧祕,吸引無數探險家與自然愛好者前來一探究竟。

▎歲月流轉,歷史底蘊厚重深遠

廣西自古便是多元文化交融之地,歷史源遠流長。從柳江人化石的發現,奠定東亞人類起源的研究基礎,到秦漢時期嶺南三郡的設立,廣西一直是中原與南方文化交會的重要地區。壯麗的花山岩畫見證了古代先民的信仰與生活,而「珠還合浦」的傳說則折射出廣西在古代海上絲綢之路中的重要地位。這片土地上發生過太平天國起義、清法戰爭與中日崑崙關大戰,留下無數可歌可泣的歷史印記。廣西不僅見證了王朝更迭,也孕育了無數影響中國歷史的英雄人物,從抗倭名將馮子材到國共戰爭時期的軍事謀略家白崇禧,每一位歷史人物都為這片土地增添了濃墨重彩的一筆。

▎多元共生,民族文化燦爛輝煌

廣西是中國少數民族聚居最多的地區之一,壯、苗、瑤、侗等多個民族在此繁衍生息,各具特色的風俗習慣、節慶活動與傳統技藝交織成燦爛的文化畫卷。壯族三月三歌節是傳統的音樂盛宴,侗族大歌被譽為「天籟之音」,瑤族的盤王節則承載著千年的祖先崇拜。獨特的民間建築如侗族鼓樓、風雨橋、苗族吊腳樓,展現了少數民族對自然環境的適應與智慧。廣西還是中國銅鼓文化的核心地帶,壯族、侗族的舞蹈與武術文化更是別具風采。這裡的一磚一瓦、一歌一舞,都流淌著濃厚的民族情感與歷史記憶,展現出廣西人民的堅韌與創造力。

▎千滋百味,飲食文化獨樹一幟

廣西的飲食文化融合了南方與西南地區的特色,形成獨特的地方風味。從米粉的多樣化發展——桂林米粉的濃郁湯底、柳州螺螄粉的酸辣濃香,到壯族五色糯米飯的鮮豔繽紛,每一道美食都蘊含著地方歷史與生活智慧。北部灣豐富的海鮮、巴馬長壽村的健康飲食習慣,讓廣西的餐飲文化更加多元。廣西人熱愛「打油茶」,這種獨特的茶文化不僅是一種飲食習慣,更是聯絡鄉土情感的方式。這片土地上的食材豐富,羅漢果、金花茶、八角等地道特產聞名中外,使廣西成為美食與養生並存的寶地。

▎邁向未來,國際合作與發展並進

廣西不僅擁有豐富的自然與文化資源,更是中國與東南亞合作的前沿。中國-東協博覽會在南寧舉辦,推動區域經貿發展,廣西成為聯通東盟的重要樞紐。作為中國外交的重要節點,廣西的港口、鐵路、高速公路建設日益完善,開放程度不斷提升。從古代的絲綢之路到今日的海陸聯通,廣西始終承擔著國際交流的重要角色。這片充滿活力的土地,正以嶄新的姿態走向世界,迎接更多發展機遇與挑戰,開創更加輝煌的未來。

〔本書特色〕

廣西,一片山水與人文交相輝映的土地,擁有壯麗的喀斯特奇觀、壯闊的海岸線與豐富的生態資源,孕育了多元共融的民族文化與悠久歷史。從千古流傳的花山岩畫,到明清古建築、革命遺跡,再到充滿煙火氣息的市井風情,廣西展現了其獨特的歷史底蘊與現代活力。這裡既是詩意棲居的生態天堂,也是文化交會的國際大通道。

►嶺南無山不有瑤,但凡有山的地方就有瑤族身影?

►德保縣坐落一怪泉,向它「叫喊」便會自動灌水?

►巴馬盤陽河有神助力!寓居於此的老人長命百歲?

山青水秀洞奇石美,壯苗瑤侗歡歌熱舞

漫步廣西的街巷,領略甲天下之絕景

▎山水甲天下,壯麗奇觀無與倫比

廣西擁有世界級的自然奇觀,桂林山水以奇峰疊翠、碧水蜿蜒聞名於世,灕江的柔美與龍脊梯田的壯闊交相輝映,勾勒出一幅如詩如畫的景象。世界最大的天坑群、神祕的地下溶洞、氣勢磅礡的德天跨國瀑布,構成了一幅壯麗的地理長卷。北海銀灘細膩潔白,被譽為「天下第一灘」,而潿洲島的火山地貌更增添了一抹神祕色彩。廣西的山水不僅是一場視覺饗宴,更蘊含豐富的地質與生態奧祕,吸引無數探險家與自然愛好者前來一探究竟。

▎歲月流轉,歷史底蘊厚重深遠

廣西自古便是多元文化交融之地,歷史源遠流長。從柳江人化石的發現,奠定東亞人類起源的研究基礎,到秦漢時期嶺南三郡的設立,廣西一直是中原與南方文化交會的重要地區。壯麗的花山岩畫見證了古代先民的信仰與生活,而「珠還合浦」的傳說則折射出廣西在古代海上絲綢之路中的重要地位。這片土地上發生過太平天國起義、清法戰爭與中日崑崙關大戰,留下無數可歌可泣的歷史印記。廣西不僅見證了王朝更迭,也孕育了無數影響中國歷史的英雄人物,從抗倭名將馮子材到國共戰爭時期的軍事謀略家白崇禧,每一位歷史人物都為這片土地增添了濃墨重彩的一筆。

▎多元共生,民族文化燦爛輝煌

廣西是中國少數民族聚居最多的地區之一,壯、苗、瑤、侗等多個民族在此繁衍生息,各具特色的風俗習慣、節慶活動與傳統技藝交織成燦爛的文化畫卷。壯族三月三歌節是傳統的音樂盛宴,侗族大歌被譽為「天籟之音」,瑤族的盤王節則承載著千年的祖先崇拜。獨特的民間建築如侗族鼓樓、風雨橋、苗族吊腳樓,展現了少數民族對自然環境的適應與智慧。廣西還是中國銅鼓文化的核心地帶,壯族、侗族的舞蹈與武術文化更是別具風采。這裡的一磚一瓦、一歌一舞,都流淌著濃厚的民族情感與歷史記憶,展現出廣西人民的堅韌與創造力。

▎千滋百味,飲食文化獨樹一幟

廣西的飲食文化融合了南方與西南地區的特色,形成獨特的地方風味。從米粉的多樣化發展——桂林米粉的濃郁湯底、柳州螺螄粉的酸辣濃香,到壯族五色糯米飯的鮮豔繽紛,每一道美食都蘊含著地方歷史與生活智慧。北部灣豐富的海鮮、巴馬長壽村的健康飲食習慣,讓廣西的餐飲文化更加多元。廣西人熱愛「打油茶」,這種獨特的茶文化不僅是一種飲食習慣,更是聯絡鄉土情感的方式。這片土地上的食材豐富,羅漢果、金花茶、八角等地道特產聞名中外,使廣西成為美食與養生並存的寶地。

▎邁向未來,國際合作與發展並進

廣西不僅擁有豐富的自然與文化資源,更是中國與東南亞合作的前沿。中國-東協博覽會在南寧舉辦,推動區域經貿發展,廣西成為聯通東盟的重要樞紐。作為中國外交的重要節點,廣西的港口、鐵路、高速公路建設日益完善,開放程度不斷提升。從古代的絲綢之路到今日的海陸聯通,廣西始終承擔著國際交流的重要角色。這片充滿活力的土地,正以嶄新的姿態走向世界,迎接更多發展機遇與挑戰,開創更加輝煌的未來。

〔本書特色〕

廣西,一片山水與人文交相輝映的土地,擁有壯麗的喀斯特奇觀、壯闊的海岸線與豐富的生態資源,孕育了多元共融的民族文化與悠久歷史。從千古流傳的花山岩畫,到明清古建築、革命遺跡,再到充滿煙火氣息的市井風情,廣西展現了其獨特的歷史底蘊與現代活力。這裡既是詩意棲居的生態天堂,也是文化交會的國際大通道。

作者簡介

賴富強,知名作家、歷史與文化研究者,對中國地方史志、民俗傳統及旅遊文化有深入研究。長期關注廣西地區的歷史變遷與風土人情,致力於挖掘該地區的趣聞軼事與人文底蘊,並以生動幽默的筆觸呈現於讀者面前。

劉慶,旅遊文化作家,專注於中國地方文化與旅遊資源的挖掘與整理。多年來走訪廣西各地,深入探尋民俗傳統、歷史遺跡與奇聞趣事,以獨特的視角與細膩的筆觸描繪出廣西的多元風貌。

劉慶,旅遊文化作家,專注於中國地方文化與旅遊資源的挖掘與整理。多年來走訪廣西各地,深入探尋民俗傳統、歷史遺跡與奇聞趣事,以獨特的視角與細膩的筆觸描繪出廣西的多元風貌。

序

前言

趣聞在人們的生活中往往能帶來許多不經意的愉悅之情,它就像平靜的湖面上歡跳的小魚所泛起的一朵朵閃亮的小浪花,給予人歡愉和活性之美感。快節奏的現代生活往往讓人對事物總是視若無睹,而由於這種生活壓力給人們帶來的卻是越來越少的趣聞愉悅,為此,以趣聞喚起人們的愉悅之情應不失為當代人生百味生活的一種調味之舉。

其實,每個地方都有許多令人愉悅甚至興奮的趣聞軼事,關鍵看我們如何發現和挖掘出來,並讓其成為人們生活工作中的樂趣與愉悅之素材。廣西,地處中國南方,沿海沿邊,歷史悠久,文化多樣,地貌奇特,北迴歸線如同一條美麗的腰帶穿越其中,毗鄰南洋,這自然是出產趣聞的理想之地。

漫長的海陸變遷,造就了廣西豐富多彩的自然奇觀。

廣西大地歷經滄桑,幾經起降所造就的海陸變遷,在長達數億年的海洋環境中,一些底棲海洋生物、漂浮生物等諸多因素促進了碳酸鹽類岩石的發育,逐漸為廣西喀斯特地貌的發育奠定了地質基礎,在印支運動和燕山運動的影響下,形成了廣西的盆地雛形,奠定了廣西現代地貌的輪廓。華南最高峰貓兒山與海洋山之間形成的湘桂走廊是中國的三大走廊之一。廣西的喀斯特地貌占全區總面積的37.8%,集中連片分布於桂西南、桂西北、桂中、桂東北,其發育類型之多為世所罕見。漫長的地質發展史為廣西留下了豐富多彩的自然奇觀,如世界高峰叢低窪地最典型的大化七百弄、世界第一的樂業天坑群、被譽為「丹霞之魂」的資源八角寨和十萬大山、通靈大峽谷等美麗的山嶽風光。地殼運動的內營力建造了廣西的地表雛形,氣候、水文、生物等外營力塑造了廣西由碧波萬頃的北部灣到雲貴高原的秀美景觀。

悠久的歷史文化,積澱了廣西獨具魅力的人文趣事。

早在八十萬年以前,就有原始人類在廣西這塊土地上勞作生息。距今5萬~2萬年前,廣西就已進入了以血緣為紐帶的母系氏族社會。距今約一萬年左右,廣西古人類已走出石灰岩洞大山河谷,向平原和濱海地區發展,出現了原始農業、畜牧業、製陶業,開始定居生活。距今6,000~3,000年前,廣西跨入了父系氏族社會時期。距今3,000年左右,廣西開始進入文明社會。在人類歷史演變過程中,廣西留下了許多燦爛輝煌的歷史文化。先秦時期,廣西為百越之地,多部族聚居,造就了後來異彩紛呈的多民族文化。廣西經歷了不同朝代的更迭和各種曲折而複雜的歷史變遷,成就了獨具魅力的人文風情。

謹以這一人傑地靈的地方為背景,從廣西豐富多彩的自然資源和人文歷史中尋找出一些讓人有興趣之感的東西,並從不同的角度去發現和挖掘出一些讓人愉悅的趣聞素材,將其歸納為十三大類的趣聞,就是試圖從不同角度對美麗的廣西進行一次趣聞式的瀏覽。

編者

趣聞在人們的生活中往往能帶來許多不經意的愉悅之情,它就像平靜的湖面上歡跳的小魚所泛起的一朵朵閃亮的小浪花,給予人歡愉和活性之美感。快節奏的現代生活往往讓人對事物總是視若無睹,而由於這種生活壓力給人們帶來的卻是越來越少的趣聞愉悅,為此,以趣聞喚起人們的愉悅之情應不失為當代人生百味生活的一種調味之舉。

其實,每個地方都有許多令人愉悅甚至興奮的趣聞軼事,關鍵看我們如何發現和挖掘出來,並讓其成為人們生活工作中的樂趣與愉悅之素材。廣西,地處中國南方,沿海沿邊,歷史悠久,文化多樣,地貌奇特,北迴歸線如同一條美麗的腰帶穿越其中,毗鄰南洋,這自然是出產趣聞的理想之地。

漫長的海陸變遷,造就了廣西豐富多彩的自然奇觀。

廣西大地歷經滄桑,幾經起降所造就的海陸變遷,在長達數億年的海洋環境中,一些底棲海洋生物、漂浮生物等諸多因素促進了碳酸鹽類岩石的發育,逐漸為廣西喀斯特地貌的發育奠定了地質基礎,在印支運動和燕山運動的影響下,形成了廣西的盆地雛形,奠定了廣西現代地貌的輪廓。華南最高峰貓兒山與海洋山之間形成的湘桂走廊是中國的三大走廊之一。廣西的喀斯特地貌占全區總面積的37.8%,集中連片分布於桂西南、桂西北、桂中、桂東北,其發育類型之多為世所罕見。漫長的地質發展史為廣西留下了豐富多彩的自然奇觀,如世界高峰叢低窪地最典型的大化七百弄、世界第一的樂業天坑群、被譽為「丹霞之魂」的資源八角寨和十萬大山、通靈大峽谷等美麗的山嶽風光。地殼運動的內營力建造了廣西的地表雛形,氣候、水文、生物等外營力塑造了廣西由碧波萬頃的北部灣到雲貴高原的秀美景觀。

悠久的歷史文化,積澱了廣西獨具魅力的人文趣事。

早在八十萬年以前,就有原始人類在廣西這塊土地上勞作生息。距今5萬~2萬年前,廣西就已進入了以血緣為紐帶的母系氏族社會。距今約一萬年左右,廣西古人類已走出石灰岩洞大山河谷,向平原和濱海地區發展,出現了原始農業、畜牧業、製陶業,開始定居生活。距今6,000~3,000年前,廣西跨入了父系氏族社會時期。距今3,000年左右,廣西開始進入文明社會。在人類歷史演變過程中,廣西留下了許多燦爛輝煌的歷史文化。先秦時期,廣西為百越之地,多部族聚居,造就了後來異彩紛呈的多民族文化。廣西經歷了不同朝代的更迭和各種曲折而複雜的歷史變遷,成就了獨具魅力的人文風情。

謹以這一人傑地靈的地方為背景,從廣西豐富多彩的自然資源和人文歷史中尋找出一些讓人有興趣之感的東西,並從不同的角度去發現和挖掘出一些讓人愉悅的趣聞素材,將其歸納為十三大類的趣聞,就是試圖從不同角度對美麗的廣西進行一次趣聞式的瀏覽。

編者

目次

前言

廣西印象:山水甲天下,人文映千秋

廣西歷史:歲月留痕,見證風雲變遷

廣西地理:奇山異水,孕育壯麗天地

廣西名勝(上):勝景如畫,詩意流傳千載

廣西名勝(下):祕境探幽,自然人文共生

廣西民族:多元共融,織就斑斕畫卷

廣西娛樂:歌舞飛揚,民俗風情盡顯

廣西市井:煙火人間,交織傳統現代

廣西方物:山海瑰寶,珍奇特產雲集

廣西飲食:百味交融,品嘗道地風情

廣西人物:群星閃耀,歷史英傑薈萃

廣西民居:匠心獨運,承載歲月溫度

廣西通道:四通八達,貫穿古今要道

廣西印象:山水甲天下,人文映千秋

廣西歷史:歲月留痕,見證風雲變遷

廣西地理:奇山異水,孕育壯麗天地

廣西名勝(上):勝景如畫,詩意流傳千載

廣西名勝(下):祕境探幽,自然人文共生

廣西民族:多元共融,織就斑斕畫卷

廣西娛樂:歌舞飛揚,民俗風情盡顯

廣西市井:煙火人間,交織傳統現代

廣西方物:山海瑰寶,珍奇特產雲集

廣西飲食:百味交融,品嘗道地風情

廣西人物:群星閃耀,歷史英傑薈萃

廣西民居:匠心獨運,承載歲月溫度

廣西通道:四通八達,貫穿古今要道

書摘/試閱

廣西的原住民有哪些

廣西大地上的原住民有壯族、苗族、侗族、仫(ㄇㄨˋ)佬族、毛南族、京族、彝族、水族、仡(ㄑㄧˋ)佬族等少數民族。壯族人是廣西人口最多的原住民,他們是古代生活在南方的百越民族集團中的一支發展起來的,世代居住在嶺南地區。廣西因是壯民族的聚居地域而被設立為廣西壯族自治區。壯族居民遍布全自治區,人口分布最集中的縣市,壯族人口超過總人口的95%。苗族原本是生活在中原地區的九黎族部落,5,000多年前,在與黃帝和炎帝所組成的部落聯盟的戰鬥中戰敗,部落首領蚩尤戰死,一部分戰敗的部落成員逃往南方,在湘黔桂交界地帶定居下來;由於苗族很早以前就定居廣西,應該視為廣西的原住民。

侗族、仫佬族、毛南族、京族、彝族、水族、仡佬族等民族都是世代居住在嶺南或西南地區的少數民族,在民族的發展歷史過程中,遷移運動距離都不大,都是廣西的原住民。苗族和侗族分布於自治區的北部和西北部,毛南族、彝族、水族、仡佬族等少數民族分布於自治區的西部,仫佬族分布於自治區中部,而京族則分布於南部沿海地區。在這些少數民族集中分布的地區設立了民族自治縣或民族鄉。

廣西的原住民歷史上有自己的文字嗎

廣西境內的原住民歷史上都有自己的民族語言和獨特的民族風俗習慣,卻沒有本民族的文字。這裡的本民族的文字是指:在一個民族內得到了廣泛的運用,有明確的文字規範,並在歷史上得到了官方認可的文字。廣西的原住民中,壯族先民曾經創造並使用過一種文字,這就是自唐宋以來依照漢字的六書構字法創製的方塊壯文,稱為土俗字,或稱為古壯字。這種文字主要用來記錄民間的宗教典籍、歌謠、記事、書信、帳單,或用於記錄人名、地名等。這種文字流行於壯族的上流社會和文化人之中,沒有得到大面積推廣,也沒有得到統一和規範,字形和字意在不同的方言區有較大的不同,造成了理解方面的障礙。而且,這種文字只是在民間流行,流行的地域範圍也比較狹窄,歷史上沒有得到官方認可。1957年中國國務院批准了以拉丁字母拼寫的《壯文方案》,從而結束了壯族有民族語言而沒有自己文字的歷史。

廣西壯族與東南亞的泰族之間有何淵源

廣西壯族與東南亞的泰族在體質特徵、語言、風俗習慣等許多方面都非常相似,他們在民族的發展歷史上有很強的淵源關係,實際上是同一民族在最近的一千多年的時間裡發展分化成為不同民族的。廣西的壯族和東南亞的泰族都是古代百越民族集團的直系後裔,世代居住在長江以南地區;秦始皇統一六國後,他們生活和活動在南嶺以南地區。從秦朝到唐初的近千年的時間裡,隨著中原封建王朝對嶺南地區的統治,大批漢人進入嶺南,參與嶺南的開發,這自然加速了嶺南地區的漢化;到了唐朝末年,嶺南東部地區漢化已成定局,有著大量壯族語言底層詞彙的粵語作為漢語的一個方言開始形成,只留下了大量的壯語地名;不服漢化的壯族先民退至嶺南西部,與這裡的壯族先民融合,泰族與壯族的分化是在這個時期開始的。

中原王朝勢力的強大和文化的擴張,迫使一部分壯族先民紛紛南遷。他們透過廣西的左江流域進入了越南的紅河流域,卻受到了早已定居於此的越南京族先民的排擠,又不得不越過紅河流域向西進入中南半島的中西部地區,這就形成了壯族先民的遷徙路線——左江流域-紅河流域-寮國高原-泰國中部平原——「壯泰走廊」。在經過漫長歲月的發展之後,這些南遷壯族先民征服了當地的孟人和其他大大小小的原始森林部落,在相當於中國宋朝的時候,首次建立起屬於這個民族的統一政權——素可泰,其後在周邊地區建立起了其他大大小小的泰族政權,即現在的泰族和老族先民的政權。這些政權大都受到了這片土地的土著——孟人的影響,形成了全民信仰小乘佛教的局面。在以後的歲月中,由於雲貴高原北部的藏緬語族民族的南下,以及越南京族政權的興起及向北、向西的擴張,逐步將壯泰民族從地理上隔離開來,形成壯泰民族的最終分化格局。

「銅鼓非鼓」其何意

銅鼓是壯族先民創造的神奇樂器,是壯族的藝術珍品,也是至高無上的神器,具有多種功能和作用。如果我們對這一神奇的古樂器進行認真的觀察,就會發現,銅鼓的鼓面上有許多飾紋和雕塑。銅鼓的鼓面上多鑄有太陽紋、翎眼紋、雲紋、乳釘紋、櫛紋、游旗紋等紋飾;許多銅鼓的鼓邊還鑄有青蛙、龜、牛、馬、騎馬武士等塑像。銅鼓本身是一種神器,壯族先民認為,其鼓聲可以與神靈溝通,也可以與過世的先人溝通。

青蛙是壯族先民的崇拜圖騰,被認為是雷神的兒子,能夠呼風喚雨,能夠在人與神靈之間傳遞訊息。蛙神銅鼓是蛙神崇拜和銅鼓崇拜的融合,蛙是鼓的神靈,鼓是蛙的寄身,兩者共同支持著壯族先民的心理。太陽對農業社會的人民來說是非常重要的,許多民族都有太陽崇拜的歷史,壯族自然也不例外,因而,在銅鼓的鼓面中心總是鑄造有太陽紋。牛也是壯族先民的崇拜圖騰,牠們全力幫助人們從事農業生產,承擔繁重的勞動,而自己對生活要求卻很少,因而受到壯族先民的敬重和崇拜。同時,壯族先民信仰萬物有靈,從而形成了多神崇拜,這從其他的紋飾和塑像中可以展現出來。

河池南丹銅鼓群

銅鼓形似圓墩,中空,無底,是由銅釜,即煮飯的鍋發展演變而來。它成為樂器並非偶然,設想一下,當時的人們高興地吃完飯後,一些人興奮地跳起舞來,另一些人則在一旁敲打能抓到的東西以助興,銅釜也自然成了被敲打的物品之一。銅釜清脆的聲音受到了壯族先民的喜愛,它就逐步失去了原來的功能,變成了專用的樂器,之後又變成了莊嚴的神器和法器。銅鼓的神祕之處一是鼓面的紋飾和雕塑既反映了壯族先民的圖騰崇拜,也承載著當時社會生活的諸多訊息。鼓面上有太陽、青蛙、牛等的崇拜圖騰,也有反映社會生活的水波紋、船紋、鳥形紋,馬、騎士等雕塑。

銅鼓的第二個神祕之處是,出土的銅鼓一般在荒郊野地或洞穴之中,而非出土於古墓葬之中。這是因為當銅鼓變成了一種莊嚴神聖的神器和法器之後,其身分十分珍貴,它既是權力的象徵,也是財富的象徵。人的權威與銅鼓連在了一起,鼓在權威在,失去了銅鼓就意味著失去了統治地位。同時,銅鼓也不是隨便可以敲響的,只有重大事件發生的時候才能敲響銅鼓。為了保護銅鼓不被毀壞或落入他人之手,銅鼓的擁有者從不把鼓留在家裡,而是趁著夜色,在別人不知曉的情況下,將銅鼓埋入村外的野地裡,或者藏進別人不知道的山洞裡。

廣西大地上的原住民有壯族、苗族、侗族、仫(ㄇㄨˋ)佬族、毛南族、京族、彝族、水族、仡(ㄑㄧˋ)佬族等少數民族。壯族人是廣西人口最多的原住民,他們是古代生活在南方的百越民族集團中的一支發展起來的,世代居住在嶺南地區。廣西因是壯民族的聚居地域而被設立為廣西壯族自治區。壯族居民遍布全自治區,人口分布最集中的縣市,壯族人口超過總人口的95%。苗族原本是生活在中原地區的九黎族部落,5,000多年前,在與黃帝和炎帝所組成的部落聯盟的戰鬥中戰敗,部落首領蚩尤戰死,一部分戰敗的部落成員逃往南方,在湘黔桂交界地帶定居下來;由於苗族很早以前就定居廣西,應該視為廣西的原住民。

侗族、仫佬族、毛南族、京族、彝族、水族、仡佬族等民族都是世代居住在嶺南或西南地區的少數民族,在民族的發展歷史過程中,遷移運動距離都不大,都是廣西的原住民。苗族和侗族分布於自治區的北部和西北部,毛南族、彝族、水族、仡佬族等少數民族分布於自治區的西部,仫佬族分布於自治區中部,而京族則分布於南部沿海地區。在這些少數民族集中分布的地區設立了民族自治縣或民族鄉。

廣西的原住民歷史上有自己的文字嗎

廣西境內的原住民歷史上都有自己的民族語言和獨特的民族風俗習慣,卻沒有本民族的文字。這裡的本民族的文字是指:在一個民族內得到了廣泛的運用,有明確的文字規範,並在歷史上得到了官方認可的文字。廣西的原住民中,壯族先民曾經創造並使用過一種文字,這就是自唐宋以來依照漢字的六書構字法創製的方塊壯文,稱為土俗字,或稱為古壯字。這種文字主要用來記錄民間的宗教典籍、歌謠、記事、書信、帳單,或用於記錄人名、地名等。這種文字流行於壯族的上流社會和文化人之中,沒有得到大面積推廣,也沒有得到統一和規範,字形和字意在不同的方言區有較大的不同,造成了理解方面的障礙。而且,這種文字只是在民間流行,流行的地域範圍也比較狹窄,歷史上沒有得到官方認可。1957年中國國務院批准了以拉丁字母拼寫的《壯文方案》,從而結束了壯族有民族語言而沒有自己文字的歷史。

廣西壯族與東南亞的泰族之間有何淵源

廣西壯族與東南亞的泰族在體質特徵、語言、風俗習慣等許多方面都非常相似,他們在民族的發展歷史上有很強的淵源關係,實際上是同一民族在最近的一千多年的時間裡發展分化成為不同民族的。廣西的壯族和東南亞的泰族都是古代百越民族集團的直系後裔,世代居住在長江以南地區;秦始皇統一六國後,他們生活和活動在南嶺以南地區。從秦朝到唐初的近千年的時間裡,隨著中原封建王朝對嶺南地區的統治,大批漢人進入嶺南,參與嶺南的開發,這自然加速了嶺南地區的漢化;到了唐朝末年,嶺南東部地區漢化已成定局,有著大量壯族語言底層詞彙的粵語作為漢語的一個方言開始形成,只留下了大量的壯語地名;不服漢化的壯族先民退至嶺南西部,與這裡的壯族先民融合,泰族與壯族的分化是在這個時期開始的。

中原王朝勢力的強大和文化的擴張,迫使一部分壯族先民紛紛南遷。他們透過廣西的左江流域進入了越南的紅河流域,卻受到了早已定居於此的越南京族先民的排擠,又不得不越過紅河流域向西進入中南半島的中西部地區,這就形成了壯族先民的遷徙路線——左江流域-紅河流域-寮國高原-泰國中部平原——「壯泰走廊」。在經過漫長歲月的發展之後,這些南遷壯族先民征服了當地的孟人和其他大大小小的原始森林部落,在相當於中國宋朝的時候,首次建立起屬於這個民族的統一政權——素可泰,其後在周邊地區建立起了其他大大小小的泰族政權,即現在的泰族和老族先民的政權。這些政權大都受到了這片土地的土著——孟人的影響,形成了全民信仰小乘佛教的局面。在以後的歲月中,由於雲貴高原北部的藏緬語族民族的南下,以及越南京族政權的興起及向北、向西的擴張,逐步將壯泰民族從地理上隔離開來,形成壯泰民族的最終分化格局。

「銅鼓非鼓」其何意

銅鼓是壯族先民創造的神奇樂器,是壯族的藝術珍品,也是至高無上的神器,具有多種功能和作用。如果我們對這一神奇的古樂器進行認真的觀察,就會發現,銅鼓的鼓面上有許多飾紋和雕塑。銅鼓的鼓面上多鑄有太陽紋、翎眼紋、雲紋、乳釘紋、櫛紋、游旗紋等紋飾;許多銅鼓的鼓邊還鑄有青蛙、龜、牛、馬、騎馬武士等塑像。銅鼓本身是一種神器,壯族先民認為,其鼓聲可以與神靈溝通,也可以與過世的先人溝通。

青蛙是壯族先民的崇拜圖騰,被認為是雷神的兒子,能夠呼風喚雨,能夠在人與神靈之間傳遞訊息。蛙神銅鼓是蛙神崇拜和銅鼓崇拜的融合,蛙是鼓的神靈,鼓是蛙的寄身,兩者共同支持著壯族先民的心理。太陽對農業社會的人民來說是非常重要的,許多民族都有太陽崇拜的歷史,壯族自然也不例外,因而,在銅鼓的鼓面中心總是鑄造有太陽紋。牛也是壯族先民的崇拜圖騰,牠們全力幫助人們從事農業生產,承擔繁重的勞動,而自己對生活要求卻很少,因而受到壯族先民的敬重和崇拜。同時,壯族先民信仰萬物有靈,從而形成了多神崇拜,這從其他的紋飾和塑像中可以展現出來。

河池南丹銅鼓群

銅鼓形似圓墩,中空,無底,是由銅釜,即煮飯的鍋發展演變而來。它成為樂器並非偶然,設想一下,當時的人們高興地吃完飯後,一些人興奮地跳起舞來,另一些人則在一旁敲打能抓到的東西以助興,銅釜也自然成了被敲打的物品之一。銅釜清脆的聲音受到了壯族先民的喜愛,它就逐步失去了原來的功能,變成了專用的樂器,之後又變成了莊嚴的神器和法器。銅鼓的神祕之處一是鼓面的紋飾和雕塑既反映了壯族先民的圖騰崇拜,也承載著當時社會生活的諸多訊息。鼓面上有太陽、青蛙、牛等的崇拜圖騰,也有反映社會生活的水波紋、船紋、鳥形紋,馬、騎士等雕塑。

銅鼓的第二個神祕之處是,出土的銅鼓一般在荒郊野地或洞穴之中,而非出土於古墓葬之中。這是因為當銅鼓變成了一種莊嚴神聖的神器和法器之後,其身分十分珍貴,它既是權力的象徵,也是財富的象徵。人的權威與銅鼓連在了一起,鼓在權威在,失去了銅鼓就意味著失去了統治地位。同時,銅鼓也不是隨便可以敲響的,只有重大事件發生的時候才能敲響銅鼓。為了保護銅鼓不被毀壞或落入他人之手,銅鼓的擁有者從不把鼓留在家裡,而是趁著夜色,在別人不知曉的情況下,將銅鼓埋入村外的野地裡,或者藏進別人不知道的山洞裡。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。