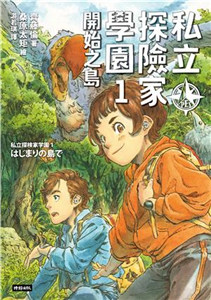

商品簡介

《神農本草經》三卷,所傳白字書,見《大觀本草》。

按︰《嘉 補注》序云:所謂《神農本經》者,以朱字;《名醫》因神農舊條而有增補者,以墨字間於朱字。《開寶重定》序云:舊經三卷,世所流傳,《名醫別錄》,互為編纂。至梁貞白先生陶弘景,乃以《別錄》參其《本經》,朱墨雜書,時謂明白。據此,則宋所傳黑白字書,實陶弘景手書之本。自梁以前,神農、黃帝、岐伯、雷公、扁鵲,各有成書,魏吳普見之,故其說藥性主治,各家殊異。後人纂為一書,然猶有旁注,或朱、墨字之別,《本經》之文以是不亂。

舊說,本草之名,僅見《漢書‧平帝紀》及《樓護傳》。予按︰《藝文志》有《神農黃帝食藥》七卷,今本偽為《食禁》,賈公彥《周禮》醫師疏引其文,正作《食藥》,宋人不考。遂疑《本草》非《七略》中書。賈公彥引《中經簿》,又有《子儀本草經》一卷, 疑亦此也。梁《七錄》有《神農本草》三卷,其卷數不同者,古今分合之異。神農之世,書 契未作,說者以此疑《經》,如皇甫謐言,則知四卷成於黃帝。陶弘景云,軒轅以前,文字 未傳,藥性所主,嘗以識識相因。至於桐、雷,乃著在於編簡,此書當與《素問》同類,其言良是。且《藝文志》,農、兵、五行、雜占、經方、神仙諸家,俱有神農書。大抵述作有 本,其傳非妄。是以《博物志》云:太古書今見存,有《神農經》、《春秋傳注》。賈逵以《三墳》為三皇之書,神農預其列。《史記》言︰秦始皇不去醫藥卜筮之書,則此《經》幸與《周 易》並存。顏之推《家訓》乃云:《本草》神農所述,而有豫章、朱崖、趙國、常山、奉高、真定、臨淄、馮翊等郡縣名,出諸藥物,皆由後人所羼,非本文。陶弘景亦云:所出郡縣, 乃後漢時製,疑仲景、雲化等所記。按︰薛綜注《張衡賦》引《本草經》︰太一禹余糧,一名石腦,生山谷。是古本無郡縣名。《太平御覽》引《經》上云:生山谷或川澤,下雲生某 山某郡。明生山谷,《本經》文也;其下郡縣,《名醫》所益。今《大觀本》俱作黑字。或合其文,云某山川谷,某郡川澤,恐傳寫之誤,古本不若此。仲景、元化後,有吳普、李當之, 皆修此經。當之書,世少行用。《魏志‧華佗傳》,言普從佗學。隋《經籍志》稱《吳普本草》,梁有六卷。

《嘉 本草》云:普修《神農本草》成四百四十一種。唐《經籍志》尚存六卷。今廣內不複存,惟諸書多見引據。其說藥性,寒溫五味最為詳悉,是普書宋時已佚,今其文惟見掌禹錫所引《藝文類聚》《初學記》《後漢書注》《事類賦》諸書。《太平御覽》引據尤多, 足補《大觀》所缺,重是別錄前書,因采其文附於《本經》,亦略備矣。其普所稱,有神農說者,即是《本經》,《大觀》或誤作黑字,亦據增其藥物,或數浮於三百六十五種,由後人 以意分合,難以定之。其藥名,有禹余糧、王不留行、徐長卿、鬼督郵之屬不類太古時文。按字書以禹為蟲,不必夏禹。其餘名號,或系後人所增,或聲音傳述,改古舊稱之致。又《經》有云:宜酒漬者。或以酒非神農時物,然《本草衍義》已據《素問》首言“以妄為常,以酒為漿”,謂酒自黃帝始。又按︰《文選注》引《博物志》,亦云“杜康作酒”。王著《與杜康絕 交書》曰︰康,字仲寧,或云黃帝時人,則俱不得疑《經》矣。孔子云:述而不作,信而好古。又云:多誤於鳥獸草木之名。今儒家拘泥耳目,未能及遠,不睹醫經、本草之書;方家循守俗書,不察古本藥性異同之說,又見明李時珍作《本草綱目》,其名已愚,僅取《大觀》本,割裂舊文,妄加增駁,迷誤後學。予與家鳳卿集成是書,庶以輔冀完經,啟蒙方伎,略以所知,加之考証。

《本經》云:上藥,本上經;中藥,本中經;下藥,本下經,是古以玉 石草木等上、中、下品分卷。而序錄別為一卷。陶序朱書云:《本草經》卷上注云:序藥性 之源本,論病名之形論。卷中云:玉石、草木三品。卷下云:蟲、獸、果、菜、米,合三品,此名醫所改,今依古為次。又《帝王世紀》及陶序稱四卷者,掌禹錫云:按舊本亦作四卷。韓保升又云:《神農本草》上、中、下並序錄,合四卷。若此,則三、四之異,以有序錄。則《抱朴子》《養生要略》,《太平御覽》所引《神農經》,或云問於太乙子,或引太乙子云云,皆《經》所無,或亦在序錄中,後人節去之耳。至其經文或以癢為“養”、“創”為“瘡”、“淡”為“痰”、“注”為“蛀”、“沙”為“砂”、“兔”為“菟”之類,皆由傳寫之誤,據古訂正,勿嫌驚俗也。其辨析物類,引據諸書,本之《毛詩》、《爾雅》、《說文》、《方言》、《廣雅》諸子雜家,則鳳卿增補之力俱多云。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。