商品簡介

作者王國華先生是饒公二十多年的好朋友,對饒公的學術、書法有很深的認識。書中援引大量歷代書法名帖,並且結合饒公的書學思想、主張,介紹了書法的歷史、源起及流變,並且深入闡述各種書體的特色、筆法、用墨、字形、筆畫,以及探討更高層次的書道神韻氣勢、筆意等。

作者簡介

現任國務院參事,香港東方文化研究中心董事長,香港文化總會名譽會長,香港饒宗頤之友會榮譽會長。

目次

四字經全文

第一品 源

第二品 法

第三品 勢

第四品 意

第五品 氣

第六品 美

附錄

一 饒宗頤推薦的經典臨摹範本

二 饒宗頤《中國夢當有文化作為》

三 參考書目

書摘/試閱

導語

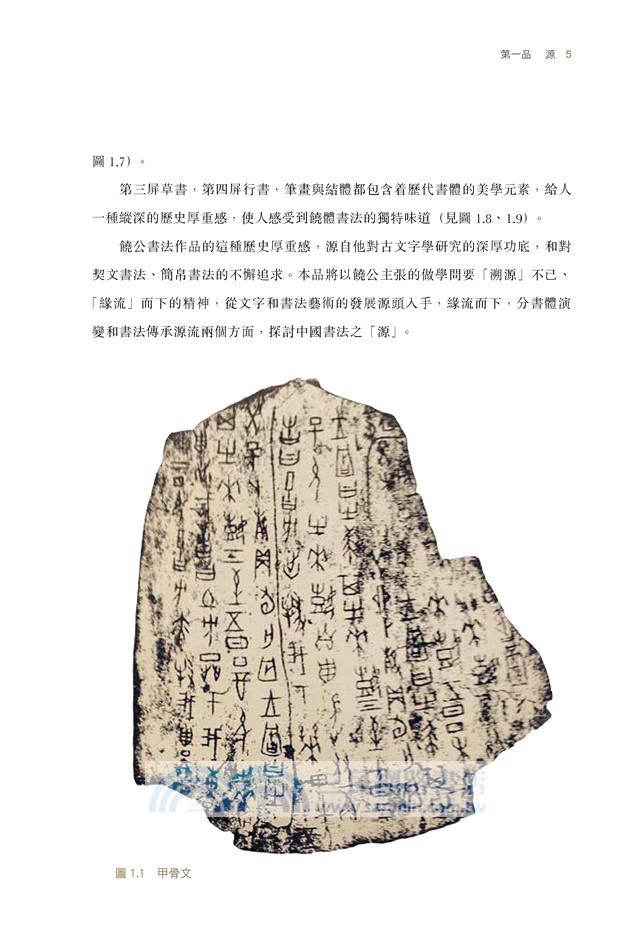

中國書法是依附於漢字而生的藝術。初始的漢字,如甲骨文、金文、簡帛、小篆等,是因應古人占卜、祭祀、記事等實用需要而產生的。後來漢字圖形的用途產生變化,脫離實用,而與藝術及文學相結合,就逐漸發展成書法藝術。

中國早期的文字甲骨文,是用刀契刻在龜甲或獸骨上的,又稱契文(契,刀刻的意思)。契文的筆畫因刀刻而剛健,形體一字多形,象形自然,生動活潑,已有書勢。19世紀末,契文出土以來,研究甲骨的學者也相繼開始了契文書法的研究與創作。最著名的有所謂「四堂」:羅雪堂(羅振玉,1866-1940)、王觀堂(王國維,1877-1927)、郭鼎堂(郭沫若,1892-1978)及董彥堂(董作賓,1895-1963)。他們開啟了契文書法之先河,留下不少契文書法作品。饒公的契文書法始自20世紀50年代,又在90年代創作了大量契文書法作品。他們把書法之源的研究向上推進了千餘年。

書法成為一門獨立的藝術,究竟始於何時,又完成於哪一個書體階段?眾說紛紜。隨着考古的新發現和古文字學研究的深入發展,目前大致有三種觀點:一是歸於漢隸,二是歸於秦篆,三是歸於簡帛。清代書法家李瑞清(1867-1920)認為,在書體演變過程中,隸書起着承上啟下的作用,從漢隸開始,漢字走上了藝術化的道路。他說:「三千年書法探究源頭,歸宗於漢隸。」現代書法理論家熊秉明(1922-2002)則認為:「就在中國哲學思想光輝發展的春秋戰國時代,書法也還沒有被當作獨立的藝術看待。」他認為李斯是中國歷史上的第一個書法家和書法理論家。也就是說,秦篆是書法之源頭。而饒公則把目光投向比秦篆更早的簡帛時代,並創作了大量簡帛書法。

從甲骨文、金文到簡帛、小篆,書法藝術是在文字演化的過程中逐步完善的,文字演變的源與流也是中國書法藝術的源與流。隨着大量古代文化遺存的出土,現代書法家的一個重要任務,就是挖掘、整理和研究歷代書體墨跡,在源流中發現它的美,把其中的美學元素運用到中國書法藝術的創新與發展中。在這領域上,

「中國書法研究有三個階段:帖學、碑學,第三就是今天的簡帛學。」「書法程式化以後,就很難突破了,沒有新意可言,等於科舉。但是簡帛上的字,基本上沒有程式,有很多創意,而且是筆墨原狀,絕無碑刻折爛臃腫的缺點,以此為師最好了。」「21世紀的書法是簡帛學,許多寫書法的人不懂簡帛。不是回到碑,而是回到簡帛。這個『回』不是回頭,而是借舊的東西來創新,因為缺乏舊的延承,首創很難。這是簡帛的時代,我願意獻身,把重點擺在這上面。」

饒公自20世紀50年代起就着意於簡帛學的研究,他發表了多篇論述,除文字考釋外,還對其書法特色詳加論述,並創作了大量簡帛書法作品,把中國書法之源的研究推向了一個新的階段。

饒公於2000年用茅龍筆書寫的《茅龍四體》四幅屏,就是歷代書體美學元素的綜合體現。

第一屏篆書,以茅龍筆書漢尚方鏡銘。其中有許多筆畫既有甲骨文刀刻般的剛健,亦有金文結體圓融、筆法靈動的特色,又不失篆書線條均勻、森嚴奇偉的本色,縱觀全幅,古趣盎然,多姿多采。

第二屏隸書,以茅龍筆書冬心杖銘。筆法上,上承秦篆,莊嚴平正;下沿漢隸,古樸敦厚,與書寫的內容相契合,給人以堅定自如、正氣衝雲霄的美感。

第三屏草書,第四屏行書,筆畫與結體都包含着歷代書體的美學元素,給人一種縱深的歷史厚重感,使人感受到饒體書法的獨特味道。

饒公書法作品的這種歷史厚重感,源自他對古文字學研究的深厚功底,和對契文書法、簡帛書法的不懈追求。本品將以饒公主張的做學問要「溯源」不已、「緣流」而下的精神,從文字和書法藝術的發展源頭入手,緣流而下,分書體演變和書法傳承源流兩個方面,探討中國書法之「源」。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。