商品簡介

作者簡介

名人/編輯推薦

序

目次

商品簡介

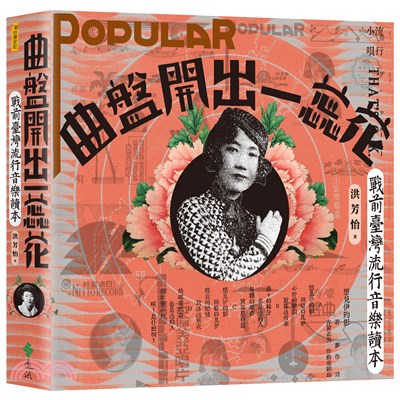

除了望春風和雨夜花,1930年代還有許多你未曾聽聞的聲音風景!

讓我們找回當年的耳朵,重返臺灣流行音樂的摩登時代

☆多角度全方位建構臺灣流行音樂史第一塊拼圖

☆兼具音樂性與文學性的作品分析與導聆;穿越時空的聽力訓練

☆附「戰前臺灣流行音樂復刻典藏大碟」CD專輯,聆聽時代之聲。

從曲盤裡聽出一蕊花 · 開啟聽覺的文藝復興

戰前流行音樂是從曲盤裡開出的一蕊一蕊的花,時代的花。

二十世紀初,流行音樂隨著錄音技術的四處傳播,在世界各地迸發,臺灣的流行音樂創作者與演唱者也以自己的理解,用文字、用旋律、用嗓音,來雕塑與想像出一種靠著留聲機與唱片而活、能讓最多人接受的聲音。

1930年代的臺灣歌曲風格強烈,辨識度高,嗓音和伴奏不需要煙視媚行,卻是特立獨行,坦誠到似乎讓人一聽就能用耳朵識透,可是卻又越聽越墜入五里霧中,每次播放都能發現新意。

留聲機時代的臺灣流行歌手用嗓音寫下流行音樂史,然後被遺忘。要認識臺灣的聲音,我們必須重新貼近歷史,找回當年的耳朵。流行音樂史不該是堆疊文獻後的文字整理,更需要讓史料與聲音交錯映照,構築出立論和觀點。

本書的寫作,立基於音樂學和文化研究,旁觸文學、歷史、社會學、傳播學等人文學科,更建立在以大量唱片聲音耕織而成的聲音景觀(soundscape)上。書中以唱片、報刊、文學作品、文物資料為線索,細密拆解當時的文化現象,把艱澀理論或枯燥分析融在歷史敘述中,勾勒出一個盡可能不違背實況的流行音樂發展場景,以各種角度體味聲音的立體感與時代性。置聽覺文化為感官核心,針筆勾勒出複雜的政治社會場景下,流行音樂的興起與寥落。

全書分成:聽眾、歌手、創作者、音樂、文字、產業等六大章,從多角度、全面性地探討臺灣流行歌萌芽至興盛的第一個黃金十年;隨書並附一精心製作、收錄21首代表性戰前臺灣流行音樂的復刻典藏CD專輯,讓閱讀此書的讀者同時也能親耳聆賞那遺落的時代之聲。

那一代人把食盡人間煙火的歌聲傾倒入曲盤裡。而我們這一代人終於定下心來,開啟聽覺的文藝復興,從曲盤裡聽出一蕊花,低調卻強韌,清雅而自傲。

◎《心肝開出一蕊花》戰前臺灣流行音樂復刻典藏大碟 三大特色──

.聲音復刻:清洗唱片輸出聲音,保留接近留聲機發出的聲響音頻,呈現唱片最佳狀態。

.21首精華曲目:包含19位歌手、6位作曲家、6位作詞人、6大唱片品牌,展現戰前臺灣流行音樂黃金十年的多元樣貌。

.談歌論調:特別製作52頁專輯手冊,附歌詞與詳細解說。從聆聽到閱讀,感受臺灣歌曲的強韌生命力。

作者簡介

洪芳怡

畢業於東吳大學音樂系理論作曲組、臺灣大學音樂學研究所碩士,於2013年取得交通大學社會與文化研究所博士學位,並獲「思源人文社會科學博士論文獎」傳播類首獎。

學術著作包括《上海流行音樂(1927-49):雜種文化美學與聽覺現代性的建立》、《天涯歌女:周璇與她的歌》。曾任交通大學文化研究國際中心博士後研究員、勵馨基金會性別倡議專員,現職為喜瑪拉雅研究發展基金會研究員。

從嚴肅音樂創作跨足學術研究,在早期臺語與華語唱片中流連忘返,從音樂、文學、史料交互聽出如夢似幻之聲。長年關切基督信仰改革,同時是性別平權和動物權的倡議者與實踐者,主題駁雜的文章散見網路與報章。搬過三十幾次家,如今和一個好男人與三隻貓共居在東臺灣海邊,聽留聲機、喝燕麥奶、寫字、散步。

畢業於東吳大學音樂系理論作曲組、臺灣大學音樂學研究所碩士,於2013年取得交通大學社會與文化研究所博士學位,並獲「思源人文社會科學博士論文獎」傳播類首獎。

學術著作包括《上海流行音樂(1927-49):雜種文化美學與聽覺現代性的建立》、《天涯歌女:周璇與她的歌》。曾任交通大學文化研究國際中心博士後研究員、勵馨基金會性別倡議專員,現職為喜瑪拉雅研究發展基金會研究員。

從嚴肅音樂創作跨足學術研究,在早期臺語與華語唱片中流連忘返,從音樂、文學、史料交互聽出如夢似幻之聲。長年關切基督信仰改革,同時是性別平權和動物權的倡議者與實踐者,主題駁雜的文章散見網路與報章。搬過三十幾次家,如今和一個好男人與三隻貓共居在東臺灣海邊,聽留聲機、喝燕麥奶、寫字、散步。

名人/編輯推薦

序一 灑落聲徑的月光 / 林太崴

現在回想起來,一直在聽這些骨灰級的音樂的我,其實是非常寂寞的。

讀國中的時候,我最喜歡的作家是倪匡,喜歡到上課都偷偷夾在課本裡面看。印象最深刻的是一本叫《天外金球》的衛斯理系列科幻小說。裡面描寫一對夫妻,隨著太空船到了外太空的適居星球,遊歷的過程中,由於某種大氣壓力的原因,他們並不會變老。等到任務完成回到地球時,地球已經過了幾百年,但他們依舊是當年的年輕模樣。在返回家鄉村莊之後,同樣是那片景緻,但他們的親人卻都不在了。家鄉,變得既熟悉又陌生,心情好像是在家鄉,又好像不是。

蒐集、聆聽、研究戰前的七十八轉唱片,大概就是這樣的寂寞感。

初期,有滿長一段時間,我就好像那對太空人,面對著好不容易蒐集到的這些曲盤,正當興致勃勃地覺得聽到令人驚喜的離奇音樂,想拉人分享,但似乎就是沒有人懂,也沒有太多人真的願意討論。純純嗎?為什麼唱歌那麼尖?留聲機都是充滿雜音嗎?這個機器光是手這樣搖一搖就可以聽喔?人們對於異時空載體的興趣似乎大過內容本身。但這些曲盤唱的都是臺語啊,為什麼會有那麼大的疏離感?這些年來,我常常問自己,到底這些聲響對現代人的意義在哪裡,它們其實都過去了,人們為什麼又要在乎這些呢?聽江蕙、蘇打綠、伍佰的臺語歌比較容易吧!然而,這些音樂又是實實在在存在過這塊島嶼上的:它們曾經風華過、被熱切議論過、擲地有聲地刻在每一條曲盤的音軌上。

某個時間點,當我在聆聽它們時,好似只有我和我自己的影子,甚至沒有月亮。

好哩佳哉,經過一段時間之後,情況居然開始不一樣了。臺灣相關研究好像打地鼠機的地鼠一樣,咚咚咚地四處竄出。最新的發展是,我看見人們,而且是年輕一輩的人們,開始以各種視野:建築、老相片、舊文獻,也包含七十八轉歷史錄音,作為文化研究的材料,開始聽聲尋根。

即便如此,要深入到戰前流行歌核心,甚至真正變成戰前流行歌的粉絲,也不是一件容易的事。關於這個領域,網路上錯誤的離譜謠言及不可考的或「夢見的」故事實在太多太多,史料上的「天然缺」也是另一個無可奈何的狀況。實際上,戰前歷史錄音的研究門檻的確非常高,一來是這些戰前唱片相關史料佚散嚴重;二來是時代已遠,知情的圈內人大多都不在了,斷層的痕跡如高牆般強烈地存在著。即便克服了上述門檻,再來還要有絕對的熱情與偶而散出的思古幽情,才能完食那個時代流行歌產出的豐盛果實。

幾年前,當喜瑪拉雅基金會想要開啟戰前流行歌的研究計畫時,我第一個反應是:「有影無?」因為我完全理解真要讓整個計畫付諸實踐,需要極大的資源與決心。然而,芳怡與生俱來的音樂天分與吹不熄蠟燭般的堅持精神,的確在短時間內有了令人滿意且驚喜的結果。她敏感的聽覺神經以及對文化史整體的理解,都支持了她在研究過程中,產出嶄新且言之有物的洞見。並且每次在被音樂觸動之際,得要理性地訴諸文字,在悸動退駕之前,留下紀錄。而,這也就是這本書具體的成果。

此外,值得一提的是,在本書中,芳怡探討了過去鮮少被碰觸的聲音本身。聲音的本質基本上是虛幻的,一溜煙就消失了。它可以錄音形式被留下,但實際上卻不可真的被捕捉。音色是甜是酸、是美好是苦澀,很難有個定規。弔詭的是,通常在研究中,常以聲音投射出去的外貌:歌詞意象、曲調採譜、編曲形式、器樂配器,甚或背後的文化及社會意涵來作為研究標的,而非聲音這個主角本身;關於歌手的唱腔、共鳴、覺受上的變化、心境的轉折更是難有人能深入掌握,進而突破現有的研究。在這冊讀本,芳怡勇敢地拆解聲音本身,帶給讀者直入心坎的觀點,現拆不囉唆。我想,這也就是本書特別令人要起立鼓掌的主因,讀起來的爽度很高!在過去其他的研究中,去探索七十八轉唱片音軌內所有聲響的「存有」(包含雜音)是非常少見的。

七十八轉唱片作為當年大眾生活中實際觸摸與聆聽的歷史物件,的確是該有完整透徹的研究,以便作為此刻的臺灣人對戰前聲響的入門磚,而本書的出現恰恰扮演了最好的引路人與導聆者。

紙短情長。此起彼落的鏗鏘鍵盤敲擊音,無法形容我在蒐集七十八轉唱片將滿20年的當下,能有這樣的一本奇書問世的複雜心情。它猶如武林祕笈,又親像原先缺失了的那顆月亮,金色光暈終於灑落。也希望因著這本書,從此可以有人跟我年輕時一樣,順著時代流,聽著純純,感動到哭。

(本文作者林太崴,類比音聲玩家、作家、策展人。臺灣大學音樂學研究所畢業。從七十八轉、三十三轉唱片,再到錄音帶,所謂類比錄音皆在網羅之列。)

現在回想起來,一直在聽這些骨灰級的音樂的我,其實是非常寂寞的。

讀國中的時候,我最喜歡的作家是倪匡,喜歡到上課都偷偷夾在課本裡面看。印象最深刻的是一本叫《天外金球》的衛斯理系列科幻小說。裡面描寫一對夫妻,隨著太空船到了外太空的適居星球,遊歷的過程中,由於某種大氣壓力的原因,他們並不會變老。等到任務完成回到地球時,地球已經過了幾百年,但他們依舊是當年的年輕模樣。在返回家鄉村莊之後,同樣是那片景緻,但他們的親人卻都不在了。家鄉,變得既熟悉又陌生,心情好像是在家鄉,又好像不是。

蒐集、聆聽、研究戰前的七十八轉唱片,大概就是這樣的寂寞感。

初期,有滿長一段時間,我就好像那對太空人,面對著好不容易蒐集到的這些曲盤,正當興致勃勃地覺得聽到令人驚喜的離奇音樂,想拉人分享,但似乎就是沒有人懂,也沒有太多人真的願意討論。純純嗎?為什麼唱歌那麼尖?留聲機都是充滿雜音嗎?這個機器光是手這樣搖一搖就可以聽喔?人們對於異時空載體的興趣似乎大過內容本身。但這些曲盤唱的都是臺語啊,為什麼會有那麼大的疏離感?這些年來,我常常問自己,到底這些聲響對現代人的意義在哪裡,它們其實都過去了,人們為什麼又要在乎這些呢?聽江蕙、蘇打綠、伍佰的臺語歌比較容易吧!然而,這些音樂又是實實在在存在過這塊島嶼上的:它們曾經風華過、被熱切議論過、擲地有聲地刻在每一條曲盤的音軌上。

某個時間點,當我在聆聽它們時,好似只有我和我自己的影子,甚至沒有月亮。

好哩佳哉,經過一段時間之後,情況居然開始不一樣了。臺灣相關研究好像打地鼠機的地鼠一樣,咚咚咚地四處竄出。最新的發展是,我看見人們,而且是年輕一輩的人們,開始以各種視野:建築、老相片、舊文獻,也包含七十八轉歷史錄音,作為文化研究的材料,開始聽聲尋根。

即便如此,要深入到戰前流行歌核心,甚至真正變成戰前流行歌的粉絲,也不是一件容易的事。關於這個領域,網路上錯誤的離譜謠言及不可考的或「夢見的」故事實在太多太多,史料上的「天然缺」也是另一個無可奈何的狀況。實際上,戰前歷史錄音的研究門檻的確非常高,一來是這些戰前唱片相關史料佚散嚴重;二來是時代已遠,知情的圈內人大多都不在了,斷層的痕跡如高牆般強烈地存在著。即便克服了上述門檻,再來還要有絕對的熱情與偶而散出的思古幽情,才能完食那個時代流行歌產出的豐盛果實。

幾年前,當喜瑪拉雅基金會想要開啟戰前流行歌的研究計畫時,我第一個反應是:「有影無?」因為我完全理解真要讓整個計畫付諸實踐,需要極大的資源與決心。然而,芳怡與生俱來的音樂天分與吹不熄蠟燭般的堅持精神,的確在短時間內有了令人滿意且驚喜的結果。她敏感的聽覺神經以及對文化史整體的理解,都支持了她在研究過程中,產出嶄新且言之有物的洞見。並且每次在被音樂觸動之際,得要理性地訴諸文字,在悸動退駕之前,留下紀錄。而,這也就是這本書具體的成果。

此外,值得一提的是,在本書中,芳怡探討了過去鮮少被碰觸的聲音本身。聲音的本質基本上是虛幻的,一溜煙就消失了。它可以錄音形式被留下,但實際上卻不可真的被捕捉。音色是甜是酸、是美好是苦澀,很難有個定規。弔詭的是,通常在研究中,常以聲音投射出去的外貌:歌詞意象、曲調採譜、編曲形式、器樂配器,甚或背後的文化及社會意涵來作為研究標的,而非聲音這個主角本身;關於歌手的唱腔、共鳴、覺受上的變化、心境的轉折更是難有人能深入掌握,進而突破現有的研究。在這冊讀本,芳怡勇敢地拆解聲音本身,帶給讀者直入心坎的觀點,現拆不囉唆。我想,這也就是本書特別令人要起立鼓掌的主因,讀起來的爽度很高!在過去其他的研究中,去探索七十八轉唱片音軌內所有聲響的「存有」(包含雜音)是非常少見的。

七十八轉唱片作為當年大眾生活中實際觸摸與聆聽的歷史物件,的確是該有完整透徹的研究,以便作為此刻的臺灣人對戰前聲響的入門磚,而本書的出現恰恰扮演了最好的引路人與導聆者。

紙短情長。此起彼落的鏗鏘鍵盤敲擊音,無法形容我在蒐集七十八轉唱片將滿20年的當下,能有這樣的一本奇書問世的複雜心情。它猶如武林祕笈,又親像原先缺失了的那顆月亮,金色光暈終於灑落。也希望因著這本書,從此可以有人跟我年輕時一樣,順著時代流,聽著純純,感動到哭。

(本文作者林太崴,類比音聲玩家、作家、策展人。臺灣大學音樂學研究所畢業。從七十八轉、三十三轉唱片,再到錄音帶,所謂類比錄音皆在網羅之列。)

序

【自序】

青春不再來,相思為君害

好花年年開,青春不再來,相思為君害。

初戀情意好,無疑分東西。

心心念念,親愛我君,

一去沒得相見面,放阮欲怎樣?

啊,暝日思念,何日君再來。

──〈何日君再來〉,秀鑾演唱,陳達儒詞,王福編,1940年勝利唱片

意外踏上這趟追尋戰前臺灣流行音樂之旅,一路走來峰迴路轉,柳暗花明。

對於我這樣「資料戀物癖」的研究者而言,沒有比拿到大量未處理的史料更讓人舒心的事情了。一開始,我興致高昂地再次拿出我的看家本領,聆聽、採譜、分析、用各種角度歸納分類,同時埋頭舊報紙、文學作品與歷史論述中,著手重建音樂文化。畢竟,身為臺灣少數的七十八轉唱片研究者,我從小受教於幾位大師級作曲家與鋼琴家,在完整學院派嚴肅音樂訓練後,先跨至音樂學,轉而浸淫社會學與文化理論,故而拆解創作手法、釐清歌手用嗓與音樂表現,於我是再自然不過的基本功。而既然過往已用十多年摸索出以聽覺為中心的早期華語流行歌曲研究,我打算在音樂聲響和文獻資料上花一樣的功夫(雖然時間大幅壓縮),試著鋪陳1930年代的本地常民生活文化史,找出重新理解留聲機歌曲的路徑,再以今日讀者的語言轉譯當年的聽覺美學,讓第一代臺灣流行音樂在今日人們的耳朵裡還魂回魄,從舊風情咀嚼出新滋味。

我的確沿著這樣的途徑,展開龐雜的工作,也一如往常,戰兢謹慎的探勘這麼多不曾被剖析過的聲音。始料未及的是,這次我交手的音樂非但不好親近,也不願輕易放過我。

每種文化都會在時間與環境的角力中,孕生出獨有的美學品味,是故要理解一個年代,從音樂喜好下手是再精準細膩不過的了。過去幾年間,我把耳朵泡漬在正在研究的臺灣唱片中,彷彿一旦泡得夠久,時空縫隙就會在最不設防時出現,我的聽覺將引導我成為時空旅人,冰冷的文獻乍時會甦醒,在音樂開展的奇妙空間中成為路標,就算沒有路標,景緻本身已是可觀的凝聽對象。只是事與願違,這些歌曲明明在音樂構造上不難梳理,可是似有許多難以言喻的聲息事物蕩漾其中,這些歌曲也明明來自我腳下踩的土地,在我耳中卻比歌仔戲、南北管、客家八音陌生,更讓我感到「刺激」,刺得我莫名扎心,也激起莫名的疑惑。好一段時間,我竟如失語症般,連用最簡單的字去描繪這種音樂都有困難。

漸漸地,我才發現,純純與秀鑾的嗓音不僅是拉開時間隧道入口的關鍵人物,她們的音樂本身就是時間隧道。彼時特殊的社會局勢使開鑿者步步艱辛,如今走來依舊顛簸,沿途昏暗朦朧,滿是岔路,有的無法通行,有的看似崩塌,四壁卻留下許多瑰麗刻痕,回音迷魅,叫人流連忘返。這些手法青澀的音樂在問世將近一世紀後,再次如瓶中精靈被釋放出來,連帶開啟的不是蟲洞,而是超大質量黑洞,從中湧出懾人心魄的巨大能量要我追索其來龍去脈,更迫使我沈思它戰後幾乎消失無蹤的命運。

戰前臺灣流行音樂不存在分支,是整體感強烈的樂種。不同公司的出品或許在風格上各有偏好,但美學觀點卻呈現出強烈的一致性,聽來聽去都是尖銳、充滿稜角、跋扈又易燃的聲音,不見得精緻,可也多有風姿流轉。直言之,這與我一直以為的「好聽」大不相同,讓我重新衡量「好聽」的條件,也反省了自身的聽覺舒適區何以侷限若此。這些表面上傷春悲秋、繾綣纏綿的歌曲,實際上性格剛烈,引發我對內建的文化秩序連番自我叩問,直至察覺了後天建立的文化歸屬在多大程度上自然的像千古不變,底下卻是暗潮洶湧的操作。這樣的體悟逼得人發窘,乃至讓人焦慮與懊惱。這一次,我當不了優雅從容、冷眼旁觀的研究者。

歷史的聲音始終老老實實待在唱片中,後來的歷史論述卻捉弄我們,讓我們以為這種聲音從不存在,且防患未然地在我們腦中以一套自圓其說的價值判斷,建立起聽覺史觀。就算有一天聽見了阿媽或阿祖聽的音樂,我們會因為知識上的斷層,發自內心的站在對立面,用難聽、聽不慣、唱不好等等理由封印此般歌聲,堅決的程度像是這些唱片與我們毫無關聯一樣,殊不知這就是自我厭惡與自我拒斥。

時間停擺,感官全開,我既是清醒的,又是迷惘的。我追溯的豈止音樂,也追溯自身。消化史料的同時,我也被史料消化,拆解音樂之際,我也被音樂拆解。我的耳朵雖然在我毫無防備之下,把我推上聽覺的尋根之旅,也仍舊按照規劃,帶我鑽入時間裂縫,回到錄音時辰那一刻的靈光剎那。

即使太少歌手在戰後出面承認自己唱過這些歌,泰半歌曲已成歲月灰燼,值得慶幸的是,如今越來越多戰前唱片重見天日,甚至可在市面上購得轉錄而成的CD,「聽覺的文藝復興」越來越可能實現了。到時,對這種臺灣老聲音心心念念的人必定會明白,愛戀是不受時空限制的,而耳朵也懂情意,也會犯相思,迫不及待地渴望反覆召喚出凍結在唱片中,那個青春不敗的勾人歌聲。

青春不再來,相思為君害

好花年年開,青春不再來,相思為君害。

初戀情意好,無疑分東西。

心心念念,親愛我君,

一去沒得相見面,放阮欲怎樣?

啊,暝日思念,何日君再來。

──〈何日君再來〉,秀鑾演唱,陳達儒詞,王福編,1940年勝利唱片

意外踏上這趟追尋戰前臺灣流行音樂之旅,一路走來峰迴路轉,柳暗花明。

對於我這樣「資料戀物癖」的研究者而言,沒有比拿到大量未處理的史料更讓人舒心的事情了。一開始,我興致高昂地再次拿出我的看家本領,聆聽、採譜、分析、用各種角度歸納分類,同時埋頭舊報紙、文學作品與歷史論述中,著手重建音樂文化。畢竟,身為臺灣少數的七十八轉唱片研究者,我從小受教於幾位大師級作曲家與鋼琴家,在完整學院派嚴肅音樂訓練後,先跨至音樂學,轉而浸淫社會學與文化理論,故而拆解創作手法、釐清歌手用嗓與音樂表現,於我是再自然不過的基本功。而既然過往已用十多年摸索出以聽覺為中心的早期華語流行歌曲研究,我打算在音樂聲響和文獻資料上花一樣的功夫(雖然時間大幅壓縮),試著鋪陳1930年代的本地常民生活文化史,找出重新理解留聲機歌曲的路徑,再以今日讀者的語言轉譯當年的聽覺美學,讓第一代臺灣流行音樂在今日人們的耳朵裡還魂回魄,從舊風情咀嚼出新滋味。

我的確沿著這樣的途徑,展開龐雜的工作,也一如往常,戰兢謹慎的探勘這麼多不曾被剖析過的聲音。始料未及的是,這次我交手的音樂非但不好親近,也不願輕易放過我。

每種文化都會在時間與環境的角力中,孕生出獨有的美學品味,是故要理解一個年代,從音樂喜好下手是再精準細膩不過的了。過去幾年間,我把耳朵泡漬在正在研究的臺灣唱片中,彷彿一旦泡得夠久,時空縫隙就會在最不設防時出現,我的聽覺將引導我成為時空旅人,冰冷的文獻乍時會甦醒,在音樂開展的奇妙空間中成為路標,就算沒有路標,景緻本身已是可觀的凝聽對象。只是事與願違,這些歌曲明明在音樂構造上不難梳理,可是似有許多難以言喻的聲息事物蕩漾其中,這些歌曲也明明來自我腳下踩的土地,在我耳中卻比歌仔戲、南北管、客家八音陌生,更讓我感到「刺激」,刺得我莫名扎心,也激起莫名的疑惑。好一段時間,我竟如失語症般,連用最簡單的字去描繪這種音樂都有困難。

漸漸地,我才發現,純純與秀鑾的嗓音不僅是拉開時間隧道入口的關鍵人物,她們的音樂本身就是時間隧道。彼時特殊的社會局勢使開鑿者步步艱辛,如今走來依舊顛簸,沿途昏暗朦朧,滿是岔路,有的無法通行,有的看似崩塌,四壁卻留下許多瑰麗刻痕,回音迷魅,叫人流連忘返。這些手法青澀的音樂在問世將近一世紀後,再次如瓶中精靈被釋放出來,連帶開啟的不是蟲洞,而是超大質量黑洞,從中湧出懾人心魄的巨大能量要我追索其來龍去脈,更迫使我沈思它戰後幾乎消失無蹤的命運。

戰前臺灣流行音樂不存在分支,是整體感強烈的樂種。不同公司的出品或許在風格上各有偏好,但美學觀點卻呈現出強烈的一致性,聽來聽去都是尖銳、充滿稜角、跋扈又易燃的聲音,不見得精緻,可也多有風姿流轉。直言之,這與我一直以為的「好聽」大不相同,讓我重新衡量「好聽」的條件,也反省了自身的聽覺舒適區何以侷限若此。這些表面上傷春悲秋、繾綣纏綿的歌曲,實際上性格剛烈,引發我對內建的文化秩序連番自我叩問,直至察覺了後天建立的文化歸屬在多大程度上自然的像千古不變,底下卻是暗潮洶湧的操作。這樣的體悟逼得人發窘,乃至讓人焦慮與懊惱。這一次,我當不了優雅從容、冷眼旁觀的研究者。

歷史的聲音始終老老實實待在唱片中,後來的歷史論述卻捉弄我們,讓我們以為這種聲音從不存在,且防患未然地在我們腦中以一套自圓其說的價值判斷,建立起聽覺史觀。就算有一天聽見了阿媽或阿祖聽的音樂,我們會因為知識上的斷層,發自內心的站在對立面,用難聽、聽不慣、唱不好等等理由封印此般歌聲,堅決的程度像是這些唱片與我們毫無關聯一樣,殊不知這就是自我厭惡與自我拒斥。

時間停擺,感官全開,我既是清醒的,又是迷惘的。我追溯的豈止音樂,也追溯自身。消化史料的同時,我也被史料消化,拆解音樂之際,我也被音樂拆解。我的耳朵雖然在我毫無防備之下,把我推上聽覺的尋根之旅,也仍舊按照規劃,帶我鑽入時間裂縫,回到錄音時辰那一刻的靈光剎那。

即使太少歌手在戰後出面承認自己唱過這些歌,泰半歌曲已成歲月灰燼,值得慶幸的是,如今越來越多戰前唱片重見天日,甚至可在市面上購得轉錄而成的CD,「聽覺的文藝復興」越來越可能實現了。到時,對這種臺灣老聲音心心念念的人必定會明白,愛戀是不受時空限制的,而耳朵也懂情意,也會犯相思,迫不及待地渴望反覆召喚出凍結在唱片中,那個青春不敗的勾人歌聲。

目次

目次

序一 灑落聲境的月光 / 林太崴

序二 思古與懷舊之外―本書的寄望 / 陳錦隆

自序 青春不再來,相思為君害 / 洪芳怡

序 曲 寫在閱讀之前

第一章 聽眾:從前現代過渡到現代的耳朵們

1-1 在聽與聽見之間

1-2 從無聲到有聲

1-3 旋轉的魔幻時刻

1-4 1930城市聽覺漫遊

1-5 曲盤百花正當開

第二章 歌手:毛斷小姐的發聲練習

2-1 藝旦秋蟾,與流行歌手資格爭奪戰

2-2 從苦旦清香到多聲道歌手純純

2-3 流行天后的誕生:純純與留聲機發燒片

2-4 心酸酸、聲甜甜的謎樣紅伶:秀鑾

2-5 嗓音老練的青春歌姬:青春美

2-6 美聲跨界的自學歌手:林氏好

2-7 演唱者眾生∕聲群像

第三章 創作者:商業、創意與藝文責任之間的拔河

3-1 關於作曲

3-2 大時代中的小清新之歌:鄧雨賢

3-3 流行歌曲第一響:王雲峯

3-4 不落俗套的歌仔味流行歌:蘇桐

3-5 從西樂轉向漢樂的全才音樂家:姚讚福

3-6 眾家齊鳴:陳秋霖、張福興、王福、陳運旺、雪蘭

3-7 關於作詞

3-8 流行音樂的背後推手:陳君玉

3-9 遊文戲字醒世詞:李臨秋

3-10 抒情的商業節奏:周添旺

3-11 技藝超群的後發寫手:陳達儒

3-12 早期作詞者:林清月、若夢、張雲山人

3-13 落入凡間的文藝青年:廖漢臣、蔡德音、趙櫪馬

第四章 音樂:臺灣情調的種種可能

4-1 老調重彈:要唱「母國」日本或「祖國」中國的歌?

4-2 古倫美亞編曲者與日本式西洋音樂

4-3 音樂實驗室

4-4 勝利的漢式新小曲所向披靡的要訣

4-5 聚光燈外的星塵

第五章 文字:性別、愛情與文藝青年的感官禮讚

5-1 從〈桃花泣血記〉聽見流行音樂中的勸世歌仔身影

5-2 文明戀愛:神聖承諾或危險遊戲

5-3 一眼定情望春風,單戀鴛鴦蝴蝶夢

5-4 烏貓時代的烏貓批評記

5-5 文青上菜:風花雪月之外的泰平情歌

5-6 月夜五感:暮色裡的諸般心事

第六章 產業:唱片業風雲十年

6-1 聆聽1932

6-2 小金鳥鬥大飛鷹:流行音樂出現前的唱片業發展

6-3 古倫美亞與勝利的交替盈蝕

6-4 從純純的永樂座隨片登臺看唱片業的行銷宣傳

6-5 飄風夜花四季景:各家唱片公司的流行曲盤興衰記事

尾 聲 心肝開出一蕊花

【戰前臺灣流行音樂復刻典藏大碟】專輯曲目

1〈十二更鼓〉當紅江山樓藝旦秋蟾難得留下的純情歌聲

2〈桃花泣血記〉捧紅純純的本土開山第一首流行歌曲

3〈姻花十二嘆〉以對話方式感嘆神女辛酸生涯的特殊作品

4〈男女排斥歌〉精準反映百年前女性地位的精采互罵歌

5〈蓮英嘆世〉藉香消玉殞的名妓之口說唱的警世奇曲

6〈離君思想〉分不清是哭調仔或流行歌的雙面歌曲

7〈老青春〉青春美修理老不修的諷刺小品

8〈跳舞時代〉純純化身大跳狐步舞的文明女之音響發燒神曲

9〈月夜遊賞〉正統留日女高音柯明珠的畫舫笙歌

10〈臨海曲〉男歌手曉鳴熱血又拘謹的踏浪遊記

11〈想要彈像調〉天后純純率直演繹的暗戀心事

12〈春江曲〉歌手嬌英最賣座的斷腸閨怨曲

13〈無憂花〉歌手雪蘭(玉蘭)一展快意的爽朗佳作

14〈月下搖船〉社運領袖盧丙丁為愛妻林氏好寫下的深情歌詞

15〈月下愁〉青春美詮釋寒風中等無人的傷心歌曲

16〈月夜孤單〉歌手芬芬訴說獨枕難眠的孤單心事

17〈新娘的感情〉正新婚的青春美唱出新嫁娘喜中帶憂的複雜心境

18〈南風謠〉純純與愛愛攜手唱出會聽上癮的俗謠氣息

19〈夜半的大稻埕〉純純難得嘗試半夢半醒迷離系作品

20〈安平小調〉戰前流行歌罕見浪漫奇幻故事,特別穿插雅致的純純口白

21〈陳三設計為奴(一)〉純純(清香)主唱的歌仔戲

序一 灑落聲境的月光 / 林太崴

序二 思古與懷舊之外―本書的寄望 / 陳錦隆

自序 青春不再來,相思為君害 / 洪芳怡

序 曲 寫在閱讀之前

第一章 聽眾:從前現代過渡到現代的耳朵們

1-1 在聽與聽見之間

1-2 從無聲到有聲

1-3 旋轉的魔幻時刻

1-4 1930城市聽覺漫遊

1-5 曲盤百花正當開

第二章 歌手:毛斷小姐的發聲練習

2-1 藝旦秋蟾,與流行歌手資格爭奪戰

2-2 從苦旦清香到多聲道歌手純純

2-3 流行天后的誕生:純純與留聲機發燒片

2-4 心酸酸、聲甜甜的謎樣紅伶:秀鑾

2-5 嗓音老練的青春歌姬:青春美

2-6 美聲跨界的自學歌手:林氏好

2-7 演唱者眾生∕聲群像

第三章 創作者:商業、創意與藝文責任之間的拔河

3-1 關於作曲

3-2 大時代中的小清新之歌:鄧雨賢

3-3 流行歌曲第一響:王雲峯

3-4 不落俗套的歌仔味流行歌:蘇桐

3-5 從西樂轉向漢樂的全才音樂家:姚讚福

3-6 眾家齊鳴:陳秋霖、張福興、王福、陳運旺、雪蘭

3-7 關於作詞

3-8 流行音樂的背後推手:陳君玉

3-9 遊文戲字醒世詞:李臨秋

3-10 抒情的商業節奏:周添旺

3-11 技藝超群的後發寫手:陳達儒

3-12 早期作詞者:林清月、若夢、張雲山人

3-13 落入凡間的文藝青年:廖漢臣、蔡德音、趙櫪馬

第四章 音樂:臺灣情調的種種可能

4-1 老調重彈:要唱「母國」日本或「祖國」中國的歌?

4-2 古倫美亞編曲者與日本式西洋音樂

4-3 音樂實驗室

4-4 勝利的漢式新小曲所向披靡的要訣

4-5 聚光燈外的星塵

第五章 文字:性別、愛情與文藝青年的感官禮讚

5-1 從〈桃花泣血記〉聽見流行音樂中的勸世歌仔身影

5-2 文明戀愛:神聖承諾或危險遊戲

5-3 一眼定情望春風,單戀鴛鴦蝴蝶夢

5-4 烏貓時代的烏貓批評記

5-5 文青上菜:風花雪月之外的泰平情歌

5-6 月夜五感:暮色裡的諸般心事

第六章 產業:唱片業風雲十年

6-1 聆聽1932

6-2 小金鳥鬥大飛鷹:流行音樂出現前的唱片業發展

6-3 古倫美亞與勝利的交替盈蝕

6-4 從純純的永樂座隨片登臺看唱片業的行銷宣傳

6-5 飄風夜花四季景:各家唱片公司的流行曲盤興衰記事

尾 聲 心肝開出一蕊花

【戰前臺灣流行音樂復刻典藏大碟】專輯曲目

1〈十二更鼓〉當紅江山樓藝旦秋蟾難得留下的純情歌聲

2〈桃花泣血記〉捧紅純純的本土開山第一首流行歌曲

3〈姻花十二嘆〉以對話方式感嘆神女辛酸生涯的特殊作品

4〈男女排斥歌〉精準反映百年前女性地位的精采互罵歌

5〈蓮英嘆世〉藉香消玉殞的名妓之口說唱的警世奇曲

6〈離君思想〉分不清是哭調仔或流行歌的雙面歌曲

7〈老青春〉青春美修理老不修的諷刺小品

8〈跳舞時代〉純純化身大跳狐步舞的文明女之音響發燒神曲

9〈月夜遊賞〉正統留日女高音柯明珠的畫舫笙歌

10〈臨海曲〉男歌手曉鳴熱血又拘謹的踏浪遊記

11〈想要彈像調〉天后純純率直演繹的暗戀心事

12〈春江曲〉歌手嬌英最賣座的斷腸閨怨曲

13〈無憂花〉歌手雪蘭(玉蘭)一展快意的爽朗佳作

14〈月下搖船〉社運領袖盧丙丁為愛妻林氏好寫下的深情歌詞

15〈月下愁〉青春美詮釋寒風中等無人的傷心歌曲

16〈月夜孤單〉歌手芬芬訴說獨枕難眠的孤單心事

17〈新娘的感情〉正新婚的青春美唱出新嫁娘喜中帶憂的複雜心境

18〈南風謠〉純純與愛愛攜手唱出會聽上癮的俗謠氣息

19〈夜半的大稻埕〉純純難得嘗試半夢半醒迷離系作品

20〈安平小調〉戰前流行歌罕見浪漫奇幻故事,特別穿插雅致的純純口白

21〈陳三設計為奴(一)〉純純(清香)主唱的歌仔戲

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。