定價

:NT$ 420 元優惠價

:90 折 378 元

無庫存,下單後進貨(採購期約4~10個工作天)

下單可得紅利積點:11 點

商品簡介

作者簡介

序

目次

書摘/試閱

商品簡介

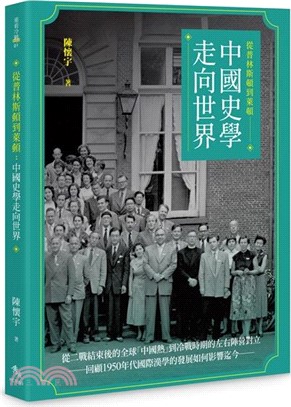

方豪、翦伯贊、周一良、張芝聯、費正清、韋慕庭、蒲立本、傅吾康、史華慈、白樂日、謝和耐、許理和、牟復禮、楊聯陞、西嶋定生、仁井田陞、遠山茂樹……那時,全球漢學名家曾經熱切地交流激辯,掀起一波又一波精彩的學術浪潮!

從二戰結束後的全球「中國熱」到冷戰時期的左右陣營對立,國際局勢的變化對中國史學的發展產生重要影響。本書聚焦於1946-1956年間全球漢學界的學術史重要事件,例如1947年普林斯頓大學的「遠東文化與社會學術會議」、1955年萊頓的「西歐青年漢學家會議」與萊比錫的「東亞學會議」、1956年巴黎「青年中國學家會議」的「中國歷史分期問題大辯論」,從中觀察二戰結束到冷戰初期的國際趨勢轉變,以及史學如何由傳統的政治研究轉向後來的多元研究途徑。

作者指出,1950年代的國際漢學和中國學領域有三個重要趨勢:

第一個趨勢是中國近代史的崛起。1949年中華人民共和國的成立為全世界帶來巨大衝擊,美國學者開始研究「民主陣營為什麼失去了中國」,過去以古老的帝制中國為核心的漢學取向一舉轉變,對於中國近現代史和中國革命的興趣成為全球性的潮流。

第二個趨勢是社會史的興起。1950年代最激動人心的事件是在巴黎舉行的第九屆歐洲青年漢學家大會上,中國歷史學家和歐洲漢學家之間以「中國歷史的分期」進行的辯論。這個趨勢此後在歐洲漢學中的體現也更為明顯。

第三個趨勢是亞洲主體性的樹立。中國的學術出現了強烈的去歐美中心化和去殖民化色彩,過去東方主義式的「東方史」受到挑戰,學界提出新的「亞洲史」的概念。

這三種趨勢雖然只出現在1950年代,但對全球學術界產生了長期影響,並於1960年代和1970年代達到頂峰。然而隨著反右運動的展開和中蘇分裂,中國史學在轉眼間又失去了與世界進一步交流的機會;當中國學者發現可以再次進入世界學界,已是二十多年之後!

從二戰結束後的全球「中國熱」到冷戰時期的左右陣營對立,國際局勢的變化對中國史學的發展產生重要影響。本書聚焦於1946-1956年間全球漢學界的學術史重要事件,例如1947年普林斯頓大學的「遠東文化與社會學術會議」、1955年萊頓的「西歐青年漢學家會議」與萊比錫的「東亞學會議」、1956年巴黎「青年中國學家會議」的「中國歷史分期問題大辯論」,從中觀察二戰結束到冷戰初期的國際趨勢轉變,以及史學如何由傳統的政治研究轉向後來的多元研究途徑。

作者指出,1950年代的國際漢學和中國學領域有三個重要趨勢:

第一個趨勢是中國近代史的崛起。1949年中華人民共和國的成立為全世界帶來巨大衝擊,美國學者開始研究「民主陣營為什麼失去了中國」,過去以古老的帝制中國為核心的漢學取向一舉轉變,對於中國近現代史和中國革命的興趣成為全球性的潮流。

第二個趨勢是社會史的興起。1950年代最激動人心的事件是在巴黎舉行的第九屆歐洲青年漢學家大會上,中國歷史學家和歐洲漢學家之間以「中國歷史的分期」進行的辯論。這個趨勢此後在歐洲漢學中的體現也更為明顯。

第三個趨勢是亞洲主體性的樹立。中國的學術出現了強烈的去歐美中心化和去殖民化色彩,過去東方主義式的「東方史」受到挑戰,學界提出新的「亞洲史」的概念。

這三種趨勢雖然只出現在1950年代,但對全球學術界產生了長期影響,並於1960年代和1970年代達到頂峰。然而隨著反右運動的展開和中蘇分裂,中國史學在轉眼間又失去了與世界進一步交流的機會;當中國學者發現可以再次進入世界學界,已是二十多年之後!

作者簡介

陳懷宇

美國亞利桑那州立大學歷史、哲學、宗教學院與國際語言文化學院合聘教授,普林斯頓高等研究院、劍橋大學克萊兒學院、柏林馬普學會科技史研究所訪問研究員。主要研究興趣為中國宗教史與思想史、絲綢之路文化史、近代思想與學術。已出版《動物與中古政治宗教秩序》、《在西方發現陳寅恪》等多種中英文論著,以及數十篇中英文論文。另有英文專著《虎蛇之地:在中古宗教中與動物共生》(In the Land of Tigers and Snakes: Living with Animals in Medieval Chinese Religions, Columbia University Press, 2023)。

美國亞利桑那州立大學歷史、哲學、宗教學院與國際語言文化學院合聘教授,普林斯頓高等研究院、劍橋大學克萊兒學院、柏林馬普學會科技史研究所訪問研究員。主要研究興趣為中國宗教史與思想史、絲綢之路文化史、近代思想與學術。已出版《動物與中古政治宗教秩序》、《在西方發現陳寅恪》等多種中英文論著,以及數十篇中英文論文。另有英文專著《虎蛇之地:在中古宗教中與動物共生》(In the Land of Tigers and Snakes: Living with Animals in Medieval Chinese Religions, Columbia University Press, 2023)。

序

【銘謝】

本書主要利用中文和西文史料講述1946-1956年間中國史學走上世界舞臺與蘇聯史學和歐美史學展開對話的故事,著重分析了四次國際學術大會上中國學者與歐美學者的史學交流,揭示了中國史學在史學理論與方法乃至學術形式上走向世界的曲折歷程。這一研究得到許多的師友和讀者支持,應該銘記於此。

本書之寫作因緣要追溯到18年前。2002年暑假,我和當時在波恩大學進修的北大師弟党寶海結伴到荷蘭、比利時遊歷,專門走訪了萊頓大學漢學院。隨後我和寶海在布魯塞爾握別,我南下到巴黎,在張廣達先生引導下參觀了法蘭西學院中國研究所和遠東學院。雖然彼時尚未注意到1955年萊頓青年漢學家會議和1956年巴黎青年漢學家會議,但在準備行程中獲得了不少有關兩地漢學的資訊。本書完成之際,很感念當年寶海和張先生在歐洲的照應。

2017年應師弟范鑫教授邀請到哥廷根大學參加他和夏德明組織的全球史會議,並最終將論文發表在由王晴佳教授特約主編的英國《全球思想史》(Global Intellectual History)會議論文專號上。在維也納大學訪學的黃肖昱讀後將其譯為中文,發表在北京外國語大學李雪濤教授主編的《全球史》第二輯,形成本書第五章的雛形。2018年又很榮幸參加范教授在復旦大學中華文明國際研究中心組織的會議,寫出了本書第一章的基本框架。後來此文在業師榮新江教授建議下發表在北大《國際漢學研究通訊》。2018年也得到(北京)清華大學人文學院萬俊人、侯旭東教授的協助得以查閱部分清華檔案。仲偉民和桑海先生為第六章的初版在《清華大學學報》上發表提供了許多幫助。上海師範大學熟悉歐美史學史的陳恆教授督促我將一些文章結集成書,並希望在他主持的光啟文庫中刊出。王奇生教授邀請我在北大中華人民共和國史研究中心以本書主要內容為基礎做了一次報告。山東大學曾振宇教授亦安排我演講一次。我想在此感謝這些學者和學術單位的鼓勵和支持。

2018年我在馬普學會柏林科技史研究所(MPIWG)做暑期研究期間,汲喆教授邀請我到法國國立東方語言學院(INALCO)作報告,再次有機會走訪一些巴黎學術單位。而張幸博士陪同我到萊比錫大學探訪圖書館、檔案館、東亞研究所、南亞研究所和一些重要故居。萊比錫大學檔案館Josefine Thiele女士協助我獲得相關檔案。有關1955年萊比錫東亞學會議的論文,後來以英文發表於Historical Reflections / Réflexions Historiques 2022年第2期。2020年雪黎大學中國中心柯惟(Olivier Krischer)博士邀請我為《澳洲亞洲人文學會會刊》(Journal of the Society for Asian Humanities)出版60週年、紀念薩伊德《東方主義》出版40週年專號撰文。這些文章逐漸成為本書主要內容的一部分。很感謝這些學者的信任、理解和支持。

我要特別感謝山東大學《文史哲》王學典、范學輝、孫齊教授提供機會發表本書第二章、第四章、第六章第一節。對文章的編輯過程,三位都提出了很多重要建議。不意2019年秋,范教授遽歸道山,令人扼腕嘆息。本書也是對他的一個小小紀念。

最後,我要特別感謝秀威編輯團隊的不懈努力,使得本書出版成為現實。

本書主要利用中文和西文史料講述1946-1956年間中國史學走上世界舞臺與蘇聯史學和歐美史學展開對話的故事,著重分析了四次國際學術大會上中國學者與歐美學者的史學交流,揭示了中國史學在史學理論與方法乃至學術形式上走向世界的曲折歷程。這一研究得到許多的師友和讀者支持,應該銘記於此。

本書之寫作因緣要追溯到18年前。2002年暑假,我和當時在波恩大學進修的北大師弟党寶海結伴到荷蘭、比利時遊歷,專門走訪了萊頓大學漢學院。隨後我和寶海在布魯塞爾握別,我南下到巴黎,在張廣達先生引導下參觀了法蘭西學院中國研究所和遠東學院。雖然彼時尚未注意到1955年萊頓青年漢學家會議和1956年巴黎青年漢學家會議,但在準備行程中獲得了不少有關兩地漢學的資訊。本書完成之際,很感念當年寶海和張先生在歐洲的照應。

2017年應師弟范鑫教授邀請到哥廷根大學參加他和夏德明組織的全球史會議,並最終將論文發表在由王晴佳教授特約主編的英國《全球思想史》(Global Intellectual History)會議論文專號上。在維也納大學訪學的黃肖昱讀後將其譯為中文,發表在北京外國語大學李雪濤教授主編的《全球史》第二輯,形成本書第五章的雛形。2018年又很榮幸參加范教授在復旦大學中華文明國際研究中心組織的會議,寫出了本書第一章的基本框架。後來此文在業師榮新江教授建議下發表在北大《國際漢學研究通訊》。2018年也得到(北京)清華大學人文學院萬俊人、侯旭東教授的協助得以查閱部分清華檔案。仲偉民和桑海先生為第六章的初版在《清華大學學報》上發表提供了許多幫助。上海師範大學熟悉歐美史學史的陳恆教授督促我將一些文章結集成書,並希望在他主持的光啟文庫中刊出。王奇生教授邀請我在北大中華人民共和國史研究中心以本書主要內容為基礎做了一次報告。山東大學曾振宇教授亦安排我演講一次。我想在此感謝這些學者和學術單位的鼓勵和支持。

2018年我在馬普學會柏林科技史研究所(MPIWG)做暑期研究期間,汲喆教授邀請我到法國國立東方語言學院(INALCO)作報告,再次有機會走訪一些巴黎學術單位。而張幸博士陪同我到萊比錫大學探訪圖書館、檔案館、東亞研究所、南亞研究所和一些重要故居。萊比錫大學檔案館Josefine Thiele女士協助我獲得相關檔案。有關1955年萊比錫東亞學會議的論文,後來以英文發表於Historical Reflections / Réflexions Historiques 2022年第2期。2020年雪黎大學中國中心柯惟(Olivier Krischer)博士邀請我為《澳洲亞洲人文學會會刊》(Journal of the Society for Asian Humanities)出版60週年、紀念薩伊德《東方主義》出版40週年專號撰文。這些文章逐漸成為本書主要內容的一部分。很感謝這些學者的信任、理解和支持。

我要特別感謝山東大學《文史哲》王學典、范學輝、孫齊教授提供機會發表本書第二章、第四章、第六章第一節。對文章的編輯過程,三位都提出了很多重要建議。不意2019年秋,范教授遽歸道山,令人扼腕嘆息。本書也是對他的一個小小紀念。

最後,我要特別感謝秀威編輯團隊的不懈努力,使得本書出版成為現實。

目次

導 言

第一章 試析1947年普大遠東文化與社會學術會議

引 言

第一節 會議的歷史背景與社會關係網絡

第二節 中國藝術史的文化史研究

第三節 中國政治史的社會史研究

結 語

第二章 冷戰下中西史家的首次接觸:1955年萊頓漢學會議試探

引 言

第一節 周一良與楊聯陞筆下的萊頓會議

第二節 牟復禮與費正清筆下的萊頓會議

第三節 翦伯贊傳記中所見萊頓會議

結 語

第三章 社會主義學術之國際化:1955年萊比錫東亞學會議析論

引 言

第一節 社會主義東亞學之首次國際聚會

第二節 國際中國學之厚今薄古趨勢:語言、文學與歷史

結 語

第四章 國際中國社會史大論戰:以1956年中國歷史分期問題討論為中心

引 言

第一節 歐洲青年中國學家會議之由來與早期發展

第二節 中國大陸學者參與西歐青年中國學家會議及其影響

第三節 從西歐青年中國學家會議看世界中國學界的矛盾

結 語

第五章 1950年代新中國「亞洲史」的興起:一個全球史的視角

引 言

第一節 舊瓶裝新酒:「亞洲史」的興起

第二節 重新定位東方研究:在史學與政治之間糾葛的歷史書寫

結 語

第六章 中國史學現代腳注成立史論

引 言

第一節 中國現代史學腳注傳統的確立:《歷史研究》與《文史哲》

第二節 新舊史學轉型中腳注傳統之演進

結 語

第七章 中國中古史從中國走向世界

引 言

第一節 走出朝代史

第二節 走出中國史

第三節 走出陳寅恪

結 語

銘謝

參考文獻

第一章 試析1947年普大遠東文化與社會學術會議

引 言

第一節 會議的歷史背景與社會關係網絡

第二節 中國藝術史的文化史研究

第三節 中國政治史的社會史研究

結 語

第二章 冷戰下中西史家的首次接觸:1955年萊頓漢學會議試探

引 言

第一節 周一良與楊聯陞筆下的萊頓會議

第二節 牟復禮與費正清筆下的萊頓會議

第三節 翦伯贊傳記中所見萊頓會議

結 語

第三章 社會主義學術之國際化:1955年萊比錫東亞學會議析論

引 言

第一節 社會主義東亞學之首次國際聚會

第二節 國際中國學之厚今薄古趨勢:語言、文學與歷史

結 語

第四章 國際中國社會史大論戰:以1956年中國歷史分期問題討論為中心

引 言

第一節 歐洲青年中國學家會議之由來與早期發展

第二節 中國大陸學者參與西歐青年中國學家會議及其影響

第三節 從西歐青年中國學家會議看世界中國學界的矛盾

結 語

第五章 1950年代新中國「亞洲史」的興起:一個全球史的視角

引 言

第一節 舊瓶裝新酒:「亞洲史」的興起

第二節 重新定位東方研究:在史學與政治之間糾葛的歷史書寫

結 語

第六章 中國史學現代腳注成立史論

引 言

第一節 中國現代史學腳注傳統的確立:《歷史研究》與《文史哲》

第二節 新舊史學轉型中腳注傳統之演進

結 語

第七章 中國中古史從中國走向世界

引 言

第一節 走出朝代史

第二節 走出中國史

第三節 走出陳寅恪

結 語

銘謝

參考文獻

書摘/試閱

【導言】

本書的主體部分主要討論1946-1956年間全球學術史上的幾件大事因緣,但這些大事的起因和後續不能不放在整個20世紀的語境中考察。如果結合整個20世紀學術史,我們可以發現漫長歷史進程中的一些趨勢,並可以從中梳理出一些線索,比如在二戰以後儘管有一些傳統在延續,中國和歐美學術史都隨著不斷的反思和批判經歷了一些轉型。

迄今為止,我們可以看到中國當代學術界仍然非常推崇諸如伯希和(Paul Pelliot, 1878-1945)這樣的東方學前輩,他為研究西域死語言和從絲綢之路沿線古綠洲城市遺址中挖掘出的材料奠定了東方學基礎。然而,西方探險家和學者對所謂「西域」的癡迷,顯然帶著一些的殖民主義和帝國主義的色彩,比如賦予這個名詞帶有濃厚異國情調的東方名稱,如「塞林底亞」和「東突厥斯坦」。自19世紀末20世紀初以來,無論是具備現代考古技能的歐洲探險家,還是受過較少專業訓練的日本僧侶,都紛紛湧入西域地區,發現並掠走了大量的寫本和文物。基於這些新材料,他們釋讀了諸如犍陀羅語、于闐語、粟特語、吐火羅語、回鶻-突厥語等中亞死語言並整理了以這些語言書寫的諸多木牘和寫本文獻。他們的努力確實為世界復活了一些被遺忘的中亞歷史,增加了很多古代歷史文化的新知,常常是過去聞所未聞的故事。儘管東方學家們對古代寫本的閱讀和理解往往有缺陷,遠非完美,但他們對東方古代文化研究的開創性貢獻極為驚人,而且成就往往讓後人難以企及。

然而,快轉到1950年代,歐洲和中國學者之間出現了一些對傳統東方學的擔憂甚至不滿。例如,在1950年代,德國漢學家傅吾康(Wolfgang Franke, 1912-2007)努力說服德國東方學會(DMG)將《極東》(Oriens Extremus)雜誌納入學會附屬出版物名單,但東方學會不感興趣。這讓他對漢學在德國東方學中的邊緣地位深為不滿。他抱怨說,德國東方學長期以來都以小亞細亞和近東地區古代語言研究為主,只不過因為它們與歐洲基督教神學和印度學在文化上與印歐語言有聯繫。傅吾康對歐洲東方學表達了強烈不滿,希望去歐洲中心化。與此同時,蘇聯塔吉克學者加富羅夫(Bobojon Ghafurov, 1908-1977)不得不在第25屆國際東方學家大會上捍衛俄羅斯的東方傳統,以證明蘇聯從沙俄帝國那裡繼承的東方遺產有正當性。這些都是歐洲(西方)學者的看法。他們對東方地區作為研究對象的態度是將其客體化。「東方學者」則不一樣,比如中國歷史學家朱杰勤(1913-1990)在編撰亞洲近代史教材時則指出,西方探險家從中國領土上掠奪文物是為了服務於帝國主義和殖民主義。所有這些批評都發生在薩伊德(Edward Said, 1935-2003)發表他的啟發性著作《東方主義》之前。由於薩伊德自身的文化遺產來自中東,他對東方主義的揭示主要集中在西方和中東之間的衝突,而對遠東或東亞著墨甚少。

對於漢學或一般的中國研究而言,將中國和西域描繪為「他者」,可能存在三種類型的東方主義,即西方東方主義(Western Orientalism)、蘇聯或紅色東方主義(Soviet / Red Orientalism)、日本東方主義(Japanese Orientalism)。儘管中國在19世紀末20世紀初從未被完全殖民過,但西方列強和日本等帝國主義政權在大清帝國的一些港口城市中強行「租借」了許多領土。與此同時,他們派出了大量人員對中國和中亞地區開展大規模的考古、文化、人口和生態資源調查。這些調查通常由著名學者領導,可能以科學研究的名義打著客觀的旗號進行。除了中亞,日本還在作為其殖民對象的所謂「滿洲蒙古」地區和中國內地進行了全面細緻的考察,這構成了日本「東洋史」研究的田野調查根基。日本東洋史的這一傳統顯然有助於日本帝國將一些關於日本殖民東方的客觀知識納入其擴張議程。

薩伊德對西方東方主義的不滿很大程度上受到了1960年代和1970年代中東地區出現去殖民化運動的啟發。然而,在亞洲其他地區,去殖民化運動發生得更早,通常始於二戰結束。1940年代後期,南亞、東亞和東南亞的許多地區漸次成為獨立的民族國家。印度帶頭組織了幾次亞洲國家會議,吸引了剛剛獨立的許多亞洲國家參與。冷戰的陰影並沒有阻止許多亞洲國家與蘇聯或美國保持距離,特別是1955年萬隆會議的召開,一些亞非國家明確提出與冷戰對立陣營保持距離。1953年中國志願軍成功地幫助朝鮮將聯合國軍阻擋在北緯三十八度線以南,同年,史達林(Joseph Stalin, 1878-1953)去世,這讓中國獲得機會迅速取得在亞洲民族革命中的領導聲譽。這些政治變化的累積效應也對全球知識界學術界產生了很大影響。

我認為1950年代國際漢學和中國學領域出現了三個重要趨勢,讓中國的學術出現了強烈的去歐美中心化和去殖民化色彩,並挑戰前面提到的三種類型的東方主義。第一個引人注目的趨勢是中國近代史在世界範圍內的崛起。中國近代史的研究與西方進步主義視角下將中國客觀化為一種永恆帝國的停滯文明的傳統漢學大相徑庭。1949年中華人民共和國的成立給全世界政界和學界帶來了巨大的衝擊,這一事件讓許多國家的政治人物和學者均開始注意理解中國現代歷史的變化過程。而在中華人民共和國境內,中國科學院第三中國(現代)史研究所率先成立於1950年,比中國(早期)歷史第一研究所和中國(中世紀)歷史第二研究所(1954年)早得多。學習和教授中國革命史成為新成立的中華人民共和國政權建設工程的一部分。幾位著名的馬克思主義歷史學家如翦伯贊(1898-1968)、范文瀾(1893-1969)、呂振羽(1900-1980)、劉大年(1915-1999)等人領導了一場大規模的中國革命和中國現代史資料彙編運動,特別是整理歷史上西方列強侵略中國的各種史料。第三研究所出版了一系列關於現代中國的資料集,中國歷史學家還出版了許多教科書、專著和文章,為中國近代史研究的繁榮奠定了堅實的基礎。一些最初關注前現代中國的知名歷史學家,如周一良和邵循正等人,迅速轉向研究和發表有關中國現代史的論著。

在中國之外,眾所周知的大事是,美國學者開始研究美國如何以及為什麼「失去中國」,即在太平洋戰爭之後讓大陸迅速落入中共政權之手。在郭廷以(1904-1975)、費正清(John K. Fairbank, 1907-1991)、韋慕庭(Clarence Martin Wilbur, 1908-1997)等人努力下,福特基金會贊助臺灣的中央研究院近代史研究所與美國學界合作,開始蒐集整理資料,研究中國革命史與近現代史。在日本,許多歷史學家在日本傳統的東洋史學術和美國的社會科學方法之間掙扎。他們中的一些人轉向馬克思主義史學,並對中國近代史產生興趣,以瞭解中國革命的歷史根源。幾位以前主要關注中國前現代文明的著名日本漢學家如仁井田陞(1904-1966)等發表了關於中國革命的論文,他們熱情地接待了中國代表團的來訪,並會見了中國馬克思主義歷史學家。在蘇聯,蘇聯科學院東方研究所漢學研究組以研究中國傳統文化為重點,1956年升格為中國研究所,重點轉向中華人民共和國政治、經濟、文化。在德國,也出現了研究中國現代歷史文化的趨勢,這在1955年萊比錫東亞會議上體現得淋漓盡致。中國和捷克斯洛伐克學者發表了關於中國現當代語言、歷史和文學的論文。總而言之,這種對中國近現代史和中國革命的興趣與研究突然一下子變成了全球性潮流。

第二個趨勢是社會史的興起,它不能與第一個趨勢分開,因為這兩個趨勢似乎都在某種程度上接受了馬克思主義的影響。戴維斯(Natalie Z. Davis)已經指出社會史在歐美歷史學中的興起是因為它在1950年代和1960年代試圖擺脫以前佔主導地位的傳統政治史和軍事史。漢學也不例外。在中國,許多馬克思主義歷史學家過去研究社會史,主要關注城市地區的工人階級和農村地區的農民。隨著1940年代中國革命的發展,這種趨勢迅速蔓延。早在1947年,普林斯頓就組織了一次遠東文化與社會會議,慶祝其成立200週年。許多政治學家和經濟學家以及社會歷史學家就地理環境、農業經濟、金融、交通和通訊系統、人口和社會福利等問題進行了討論。這些學者開啟了研究下層社會生活的新紀元,尤其是在近現代時期。它背離了美國漢學的文獻學傳統,即專注於文人階層產生的書面文件,並將中國投影為博物館般的文明。這些學者已經開始意識到中國是一個充滿潛力和可能性的充滿活力和革命性的國家。他們就社會經濟和人口結構以及政治制度如何塑造中國的未來進行了富有洞察力的討論。一些學者已經對中共的成功感到震驚,但誰也沒有料到,僅僅兩年後中華人民共和國即登上了歷史舞臺。

這一社會史趨勢在1950年代的歐洲漢學中更為明顯。二戰後,歐洲漢學產生了一些非凡的作品,的確改變了漢學作為東方學一部分的舊形象。1953年,蒲立本(Edwin G. Pulleyblank, 1922-2013)在劍橋的就職演講中,對歐洲學者、中國學者和蘇聯學者對中國社會性質的研究提出的各種理論和方法進行了澈底的回顧。一些最傑出的學者包括白樂日(Étienne Balazs, 1905-1963)、謝和耐(Jacques Gernet, 1921-2018)、杜希德(Denis Twitchett, 1925-2006)和許理和(Erik Zürcher, 1928-2008),他們接受過傳統歐洲漢學的培訓,在1950年代都轉向社會與經濟史。1950年代最激動人心的事件是在巴黎舉行的第九屆歐洲青年漢學家大會上,中國歷史學家和歐洲漢學家之間的辯論。這次會議的中心主題是中國歷史的分期。中國歷史學家試圖說服西方漢學家,社會經濟結構是確定中國傳統社會性質的最關鍵問題。儘管許多西方漢學家對此立場不以為然,但許多學者對中國的社會史產生了興趣。

第三個趨勢是亞洲主體性的興起。在1956年巴黎青年漢學家會議上,雖然與會人員有一些共同的興趣,交流了很多資訊,但不出所料,中國歷史學家和歐洲漢學家之間的衝突也不少。即使在中國歷史學家和蘇聯漢學家之間,也存在著強烈的緊張關係。蘇聯學者堅持認為,中國近代史應該從俄國十月革命開始,但這沒有得到中國同行的共鳴,反而讓人覺得蘇聯學者太霸權主義了。這一立場後來被當代中國學者視為乃是一種「紅色東方主義」(Red Orientalism)。中國和日本的學者都試圖避免被歸入蘇聯和美國之間的特定陣營。在政治和經濟上,蘇聯與中國結盟。中國的高等教育雖然採用了蘇聯模式,但為了適應中國的現實,不得不提出很多修正甚至創新,這包括摒棄「東方史」,提出「亞洲史」。同樣,許多日本歷史學家也反思了日本的東洋史傳統和日本被佔領期間美國所施加的影響。具有天主教神父和歷史學家雙重身分的學者方豪(1910-1980)在流亡台灣後指出,義大利左翼漢學家對台灣學者懷有敵意,因為他們在訪問中國大陸時受到了中共當局的熱烈歡迎。方先生強烈反對歐洲中心主義,同時與共產主義和東方主義作鬥爭,尤其是當他發現白樂日的國際宋史計畫沒有邀請任何兩岸三地的中國學者時,他發起了一場在台灣研究宋代的運動,以尋求更獨立的發展。

綜上所述,這三種趨勢雖然只出現在1950年代,但對全球學術界產生了長期影響,在1960年代和1970年代達到頂峰。一方面,這些趨勢似乎呼應了由於二戰後的政治和經濟後果,以及冷戰爆發後「社會史」在歐洲史學界的興起;另一方面,亞洲的崛起,特別是中華人民共和國的成立和朝鮮戰爭,以及亞洲國家的去殖民化,都促使這些趨勢的出現。中國史學的一些主要特點在1950年代通過幾次國際會議罕見地引起世界各地學者的關注,可以視為走向世界的開端,不過遺憾的是,隨著反右運動的展開和中蘇分裂,中國史學也失去了與世界進一步交流的機會。當中國學者發現可以再次進入世界學界時,已經是二十多年之後。

本書的主體部分主要討論1946-1956年間全球學術史上的幾件大事因緣,但這些大事的起因和後續不能不放在整個20世紀的語境中考察。如果結合整個20世紀學術史,我們可以發現漫長歷史進程中的一些趨勢,並可以從中梳理出一些線索,比如在二戰以後儘管有一些傳統在延續,中國和歐美學術史都隨著不斷的反思和批判經歷了一些轉型。

迄今為止,我們可以看到中國當代學術界仍然非常推崇諸如伯希和(Paul Pelliot, 1878-1945)這樣的東方學前輩,他為研究西域死語言和從絲綢之路沿線古綠洲城市遺址中挖掘出的材料奠定了東方學基礎。然而,西方探險家和學者對所謂「西域」的癡迷,顯然帶著一些的殖民主義和帝國主義的色彩,比如賦予這個名詞帶有濃厚異國情調的東方名稱,如「塞林底亞」和「東突厥斯坦」。自19世紀末20世紀初以來,無論是具備現代考古技能的歐洲探險家,還是受過較少專業訓練的日本僧侶,都紛紛湧入西域地區,發現並掠走了大量的寫本和文物。基於這些新材料,他們釋讀了諸如犍陀羅語、于闐語、粟特語、吐火羅語、回鶻-突厥語等中亞死語言並整理了以這些語言書寫的諸多木牘和寫本文獻。他們的努力確實為世界復活了一些被遺忘的中亞歷史,增加了很多古代歷史文化的新知,常常是過去聞所未聞的故事。儘管東方學家們對古代寫本的閱讀和理解往往有缺陷,遠非完美,但他們對東方古代文化研究的開創性貢獻極為驚人,而且成就往往讓後人難以企及。

然而,快轉到1950年代,歐洲和中國學者之間出現了一些對傳統東方學的擔憂甚至不滿。例如,在1950年代,德國漢學家傅吾康(Wolfgang Franke, 1912-2007)努力說服德國東方學會(DMG)將《極東》(Oriens Extremus)雜誌納入學會附屬出版物名單,但東方學會不感興趣。這讓他對漢學在德國東方學中的邊緣地位深為不滿。他抱怨說,德國東方學長期以來都以小亞細亞和近東地區古代語言研究為主,只不過因為它們與歐洲基督教神學和印度學在文化上與印歐語言有聯繫。傅吾康對歐洲東方學表達了強烈不滿,希望去歐洲中心化。與此同時,蘇聯塔吉克學者加富羅夫(Bobojon Ghafurov, 1908-1977)不得不在第25屆國際東方學家大會上捍衛俄羅斯的東方傳統,以證明蘇聯從沙俄帝國那裡繼承的東方遺產有正當性。這些都是歐洲(西方)學者的看法。他們對東方地區作為研究對象的態度是將其客體化。「東方學者」則不一樣,比如中國歷史學家朱杰勤(1913-1990)在編撰亞洲近代史教材時則指出,西方探險家從中國領土上掠奪文物是為了服務於帝國主義和殖民主義。所有這些批評都發生在薩伊德(Edward Said, 1935-2003)發表他的啟發性著作《東方主義》之前。由於薩伊德自身的文化遺產來自中東,他對東方主義的揭示主要集中在西方和中東之間的衝突,而對遠東或東亞著墨甚少。

對於漢學或一般的中國研究而言,將中國和西域描繪為「他者」,可能存在三種類型的東方主義,即西方東方主義(Western Orientalism)、蘇聯或紅色東方主義(Soviet / Red Orientalism)、日本東方主義(Japanese Orientalism)。儘管中國在19世紀末20世紀初從未被完全殖民過,但西方列強和日本等帝國主義政權在大清帝國的一些港口城市中強行「租借」了許多領土。與此同時,他們派出了大量人員對中國和中亞地區開展大規模的考古、文化、人口和生態資源調查。這些調查通常由著名學者領導,可能以科學研究的名義打著客觀的旗號進行。除了中亞,日本還在作為其殖民對象的所謂「滿洲蒙古」地區和中國內地進行了全面細緻的考察,這構成了日本「東洋史」研究的田野調查根基。日本東洋史的這一傳統顯然有助於日本帝國將一些關於日本殖民東方的客觀知識納入其擴張議程。

薩伊德對西方東方主義的不滿很大程度上受到了1960年代和1970年代中東地區出現去殖民化運動的啟發。然而,在亞洲其他地區,去殖民化運動發生得更早,通常始於二戰結束。1940年代後期,南亞、東亞和東南亞的許多地區漸次成為獨立的民族國家。印度帶頭組織了幾次亞洲國家會議,吸引了剛剛獨立的許多亞洲國家參與。冷戰的陰影並沒有阻止許多亞洲國家與蘇聯或美國保持距離,特別是1955年萬隆會議的召開,一些亞非國家明確提出與冷戰對立陣營保持距離。1953年中國志願軍成功地幫助朝鮮將聯合國軍阻擋在北緯三十八度線以南,同年,史達林(Joseph Stalin, 1878-1953)去世,這讓中國獲得機會迅速取得在亞洲民族革命中的領導聲譽。這些政治變化的累積效應也對全球知識界學術界產生了很大影響。

我認為1950年代國際漢學和中國學領域出現了三個重要趨勢,讓中國的學術出現了強烈的去歐美中心化和去殖民化色彩,並挑戰前面提到的三種類型的東方主義。第一個引人注目的趨勢是中國近代史在世界範圍內的崛起。中國近代史的研究與西方進步主義視角下將中國客觀化為一種永恆帝國的停滯文明的傳統漢學大相徑庭。1949年中華人民共和國的成立給全世界政界和學界帶來了巨大的衝擊,這一事件讓許多國家的政治人物和學者均開始注意理解中國現代歷史的變化過程。而在中華人民共和國境內,中國科學院第三中國(現代)史研究所率先成立於1950年,比中國(早期)歷史第一研究所和中國(中世紀)歷史第二研究所(1954年)早得多。學習和教授中國革命史成為新成立的中華人民共和國政權建設工程的一部分。幾位著名的馬克思主義歷史學家如翦伯贊(1898-1968)、范文瀾(1893-1969)、呂振羽(1900-1980)、劉大年(1915-1999)等人領導了一場大規模的中國革命和中國現代史資料彙編運動,特別是整理歷史上西方列強侵略中國的各種史料。第三研究所出版了一系列關於現代中國的資料集,中國歷史學家還出版了許多教科書、專著和文章,為中國近代史研究的繁榮奠定了堅實的基礎。一些最初關注前現代中國的知名歷史學家,如周一良和邵循正等人,迅速轉向研究和發表有關中國現代史的論著。

在中國之外,眾所周知的大事是,美國學者開始研究美國如何以及為什麼「失去中國」,即在太平洋戰爭之後讓大陸迅速落入中共政權之手。在郭廷以(1904-1975)、費正清(John K. Fairbank, 1907-1991)、韋慕庭(Clarence Martin Wilbur, 1908-1997)等人努力下,福特基金會贊助臺灣的中央研究院近代史研究所與美國學界合作,開始蒐集整理資料,研究中國革命史與近現代史。在日本,許多歷史學家在日本傳統的東洋史學術和美國的社會科學方法之間掙扎。他們中的一些人轉向馬克思主義史學,並對中國近代史產生興趣,以瞭解中國革命的歷史根源。幾位以前主要關注中國前現代文明的著名日本漢學家如仁井田陞(1904-1966)等發表了關於中國革命的論文,他們熱情地接待了中國代表團的來訪,並會見了中國馬克思主義歷史學家。在蘇聯,蘇聯科學院東方研究所漢學研究組以研究中國傳統文化為重點,1956年升格為中國研究所,重點轉向中華人民共和國政治、經濟、文化。在德國,也出現了研究中國現代歷史文化的趨勢,這在1955年萊比錫東亞會議上體現得淋漓盡致。中國和捷克斯洛伐克學者發表了關於中國現當代語言、歷史和文學的論文。總而言之,這種對中國近現代史和中國革命的興趣與研究突然一下子變成了全球性潮流。

第二個趨勢是社會史的興起,它不能與第一個趨勢分開,因為這兩個趨勢似乎都在某種程度上接受了馬克思主義的影響。戴維斯(Natalie Z. Davis)已經指出社會史在歐美歷史學中的興起是因為它在1950年代和1960年代試圖擺脫以前佔主導地位的傳統政治史和軍事史。漢學也不例外。在中國,許多馬克思主義歷史學家過去研究社會史,主要關注城市地區的工人階級和農村地區的農民。隨著1940年代中國革命的發展,這種趨勢迅速蔓延。早在1947年,普林斯頓就組織了一次遠東文化與社會會議,慶祝其成立200週年。許多政治學家和經濟學家以及社會歷史學家就地理環境、農業經濟、金融、交通和通訊系統、人口和社會福利等問題進行了討論。這些學者開啟了研究下層社會生活的新紀元,尤其是在近現代時期。它背離了美國漢學的文獻學傳統,即專注於文人階層產生的書面文件,並將中國投影為博物館般的文明。這些學者已經開始意識到中國是一個充滿潛力和可能性的充滿活力和革命性的國家。他們就社會經濟和人口結構以及政治制度如何塑造中國的未來進行了富有洞察力的討論。一些學者已經對中共的成功感到震驚,但誰也沒有料到,僅僅兩年後中華人民共和國即登上了歷史舞臺。

這一社會史趨勢在1950年代的歐洲漢學中更為明顯。二戰後,歐洲漢學產生了一些非凡的作品,的確改變了漢學作為東方學一部分的舊形象。1953年,蒲立本(Edwin G. Pulleyblank, 1922-2013)在劍橋的就職演講中,對歐洲學者、中國學者和蘇聯學者對中國社會性質的研究提出的各種理論和方法進行了澈底的回顧。一些最傑出的學者包括白樂日(Étienne Balazs, 1905-1963)、謝和耐(Jacques Gernet, 1921-2018)、杜希德(Denis Twitchett, 1925-2006)和許理和(Erik Zürcher, 1928-2008),他們接受過傳統歐洲漢學的培訓,在1950年代都轉向社會與經濟史。1950年代最激動人心的事件是在巴黎舉行的第九屆歐洲青年漢學家大會上,中國歷史學家和歐洲漢學家之間的辯論。這次會議的中心主題是中國歷史的分期。中國歷史學家試圖說服西方漢學家,社會經濟結構是確定中國傳統社會性質的最關鍵問題。儘管許多西方漢學家對此立場不以為然,但許多學者對中國的社會史產生了興趣。

第三個趨勢是亞洲主體性的興起。在1956年巴黎青年漢學家會議上,雖然與會人員有一些共同的興趣,交流了很多資訊,但不出所料,中國歷史學家和歐洲漢學家之間的衝突也不少。即使在中國歷史學家和蘇聯漢學家之間,也存在著強烈的緊張關係。蘇聯學者堅持認為,中國近代史應該從俄國十月革命開始,但這沒有得到中國同行的共鳴,反而讓人覺得蘇聯學者太霸權主義了。這一立場後來被當代中國學者視為乃是一種「紅色東方主義」(Red Orientalism)。中國和日本的學者都試圖避免被歸入蘇聯和美國之間的特定陣營。在政治和經濟上,蘇聯與中國結盟。中國的高等教育雖然採用了蘇聯模式,但為了適應中國的現實,不得不提出很多修正甚至創新,這包括摒棄「東方史」,提出「亞洲史」。同樣,許多日本歷史學家也反思了日本的東洋史傳統和日本被佔領期間美國所施加的影響。具有天主教神父和歷史學家雙重身分的學者方豪(1910-1980)在流亡台灣後指出,義大利左翼漢學家對台灣學者懷有敵意,因為他們在訪問中國大陸時受到了中共當局的熱烈歡迎。方先生強烈反對歐洲中心主義,同時與共產主義和東方主義作鬥爭,尤其是當他發現白樂日的國際宋史計畫沒有邀請任何兩岸三地的中國學者時,他發起了一場在台灣研究宋代的運動,以尋求更獨立的發展。

綜上所述,這三種趨勢雖然只出現在1950年代,但對全球學術界產生了長期影響,在1960年代和1970年代達到頂峰。一方面,這些趨勢似乎呼應了由於二戰後的政治和經濟後果,以及冷戰爆發後「社會史」在歐洲史學界的興起;另一方面,亞洲的崛起,特別是中華人民共和國的成立和朝鮮戰爭,以及亞洲國家的去殖民化,都促使這些趨勢的出現。中國史學的一些主要特點在1950年代通過幾次國際會議罕見地引起世界各地學者的關注,可以視為走向世界的開端,不過遺憾的是,隨著反右運動的展開和中蘇分裂,中國史學也失去了與世界進一步交流的機會。當中國學者發現可以再次進入世界學界時,已經是二十多年之後。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。